贵州水稻生产及产业化现状

李 敏, 曾 涛2, 熊玉唐2, 周维佳, 罗德强, 江学海

(1.贵州省农业科学院水稻研究所, 贵阳 550006; 2.贵州省农业技术推广总站, 贵阳 550001)

水稻是贵州省最重要的粮食作物,常年播种面积67万hm2左右,具有悠久的稻作历史和独特的稻作生产特点[1-3]。新形势下贵州水稻生产的重要作用表现在:稻米保障人民口粮安全[2],稻田保障大生态安全[4-6],稻作文化助推乡村美丽和谐与乡村振兴[7]。

随着供给侧结构性改革不断深入,水稻产业正在向结构优化、品质提升、效益提高、绿色发展的方向迈进[4,8]。要推进贵州水稻产业转型升级和提质增效,须充分利用独特的生态优势和品质优势[2,9-13],推广特色优质水稻品种,推进绿色健康生产方式,提高稻米质量,做强稻米品牌,全产业链提升水稻经济效益。目前尚缺乏贵州水稻生产情况和产业化现状的系统研究报道。本文整理分析了贵州省2006—2017年水稻生产变化特征和产业化现状,剖析了贵州水稻产业化面临的主要问题,提出了贵州水稻产业化的发展建议,以期为贵州省水稻产业提质增效提供参考。

1 贵州水稻生产现状

1.1 水稻种植面积

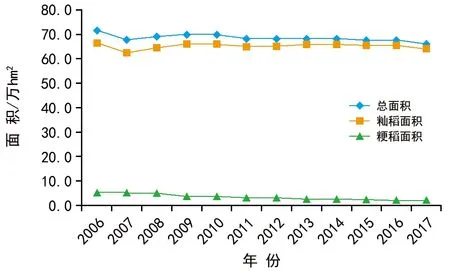

贵州水稻种植以一季中稻为主,其中籼稻种植面积占94.80%,粳稻种植面积占5.20%,且粳稻种植面积近年来逐渐下降(图1)。2006年全省水稻种植面积为71.6万hm2,以后种植面积略有下降,至2015年降低到67.5万hm2,减少4.1万·hm2,之后全省水稻种植面积一直维持在67万hm2左右,2017年水稻种植面积66.1万hm2,占全省粮食作物播种面积的21.67%。

图1 贵州省水稻种植面积

1.2 水稻总产

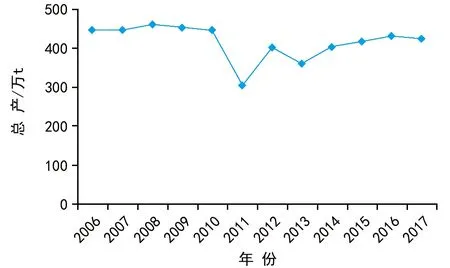

2006—2010年,全省水稻总产维持在450万t左右,此后水稻总产出现较大下滑(图2),特别是2011年和2013年,由于全省范围的特大旱灾和稻瘟病大爆发,导致水稻减产幅度较大,2013年后水稻总产逐渐稳定。总体来看,2006—2015年间全省水稻总产基本维持在400万t左右,平均414.53万t,其中籼稻总产386.91万t,粳稻总产27.62万t。2016年和2017年全省水稻总产分别为430.48万t和423.70万t,分别占全省粮食作物产量的36.10%和35.95%。

1.3 水稻单产

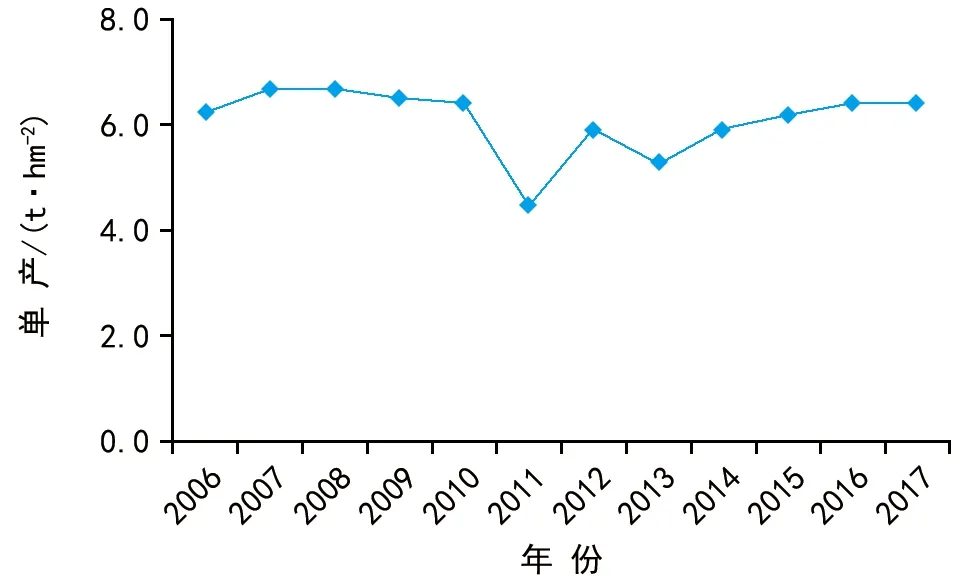

2006—2010年,全省水稻单产为6.6 t·hm-2左右(图3),与全国平均水平基本相当;2011—2015年均低于全国平均水平,2011年与2013年由于严重的自然灾害单产下降明显,2011年全省水稻单产仅为4.5 t·hm-2;2013年以后水稻单产水平逐年提高,2017年水稻单产为6.4 t·hm-2,较全省粮食作物平均单产提高65.88%,但较全国水稻平均单产水平降低了7.34%。

图2 贵州省水稻总产

图3 贵州省水稻单产

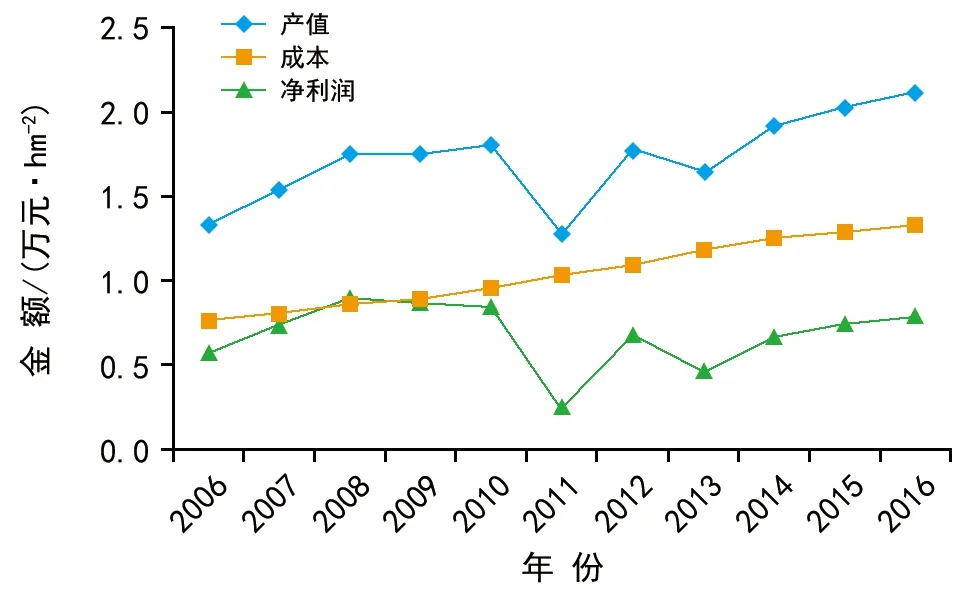

1.4 种植效益

2006年以来,由于稻谷价格不断上涨,贵州水稻产值不断增加,以种植面积占绝大多数的中籼稻分析(图4),2016年较2006年水稻产值提高了58.3%,同时总成本也呈不断增加趋势,2016年较2006年提高了73.8%。总体来看,全省水稻净利润维持在0.6万元·hm-2左右,与其他省份相比,贵州水稻种植效益不高,竞争优势不强。

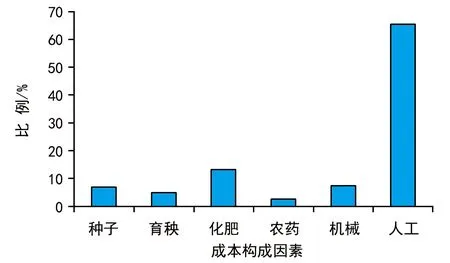

1.5 生产成本

2006年以来,生产成本各构成因素均呈不断增加的趋势,其中种子成本增加1.59倍,化肥成本增加0.55倍,农药成本增加1.79倍,人工成本增加0.38倍,机械成本增加26.82倍。以2006—2016年平均数据分析(图5),水稻生产成本构成各因素,以人工成本占比最高,达65.28%,种子成本占6.73%,育秧专用物资成本占4.87%,化肥成本占13.07%,农药成本占2.69%,机械成本占7.36%。如何有效降低水稻生产成本,提高资源利用率和劳动生产率,是提高贵州水稻种植效益的重要途径。

图4 贵州省水稻生产效益

图5 贵州省水稻生产成本各因素占比

1.6 贵州稻谷消费和需求

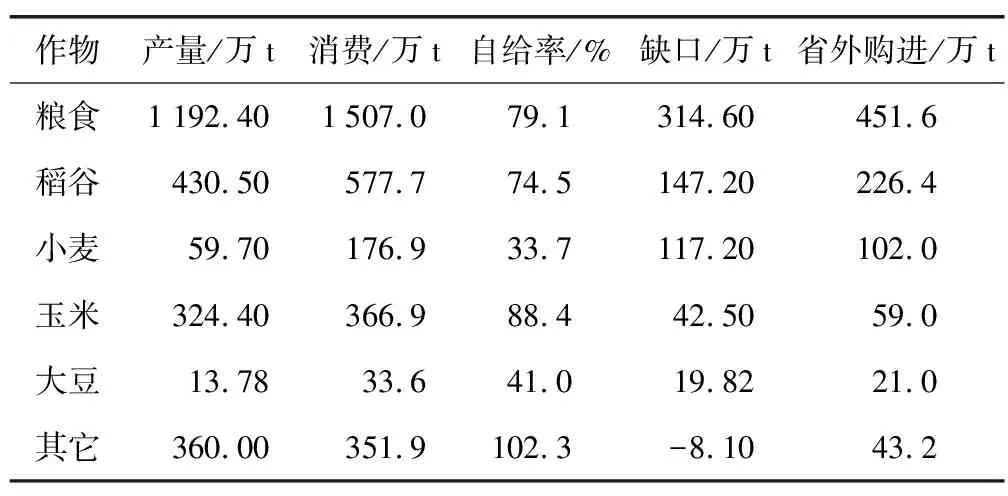

据贵州省粮食局开展的贵州省社会粮食供需平衡调查情况(表1),贵州省粮食总供给1 644万t,其中粮食总产量1 192.4万t,实际消费1 507万t,全省粮食自给率为79.1%,粮食消费缺口314.6万t。

水稻作为贵州省第一大粮食作物,稻谷总产量430.5万t,占粮食总产量的36.1%,稻谷全年消费577.8万t,稻谷自给率为74.5%,消费缺口达147.3万t,从省外购进稻谷226.4万t,购进的稻谷主要来自黑龙江、吉林、辽宁和湖南、湖北等地,稻谷外销主要以高端优质米为主,稻谷和杂粮销往省外8.4万t。

表1 贵州省粮食供给和消费情况(2016)

作物产量/万t消费/万t自给率/%缺口/万t省外购进/万t粮食1192.401507.079.1314.60451.6稻谷430.50577.774.5147.20226.4小麦59.70176.933.7117.20102.0玉米324.40366.988.442.5059.0大豆13.7833.641.019.8221.0其它360.00351.9102.3-8.1043.2

近年贵州省粮食消费持续增加,而粮食生产难以实现跨越,粮食缺口尤其是稻谷缺口依然较大。抓好水稻生产,一方面要降低种稻生产成本,努力提高稻田综合效益,推进水稻产业持续健康稳定发展;另一方面要产出质量优、数量足、味道美的生态大米,保证稻谷安全供给,满足最基本的生活需求,这是社会稳定发展的重要基础。

表2 贵州省水稻生产新型经营主体数量(2015年)

类型经营规模≤6.676.67~13.313.3~2020~66.7>66.7合计家庭农场72536210764种稻大户1309434801364合作社3954312719170企 业1634152519253合计22361744261382551

注:数据来源:贵州省种植业管理处统计数据。

表3 贵州省稻米加工企业情况

年 份企业数国家级企业数省级企业数稻米加工量/万t处理稻谷能力/万t利润总额/亿元20117111383.97169.381.8220127111285.74171.641.8620138111491.88188.832.40201489118104.71223.913.20201598122107.45233.843.55

注:数据来源于贵州省农业技术推广总站统计数据。下同。

2 贵州水稻产业化现状

随着经济社会发展和科技水平提升,贵州水稻商品化程度不断提高,生产主体由一元到多元,新型经营主体不断发展壮大,生产规模由小到大,生产方式由传统向现代转变,稻米加工和品牌建设也卓有成效。

2.1 新型经营主体

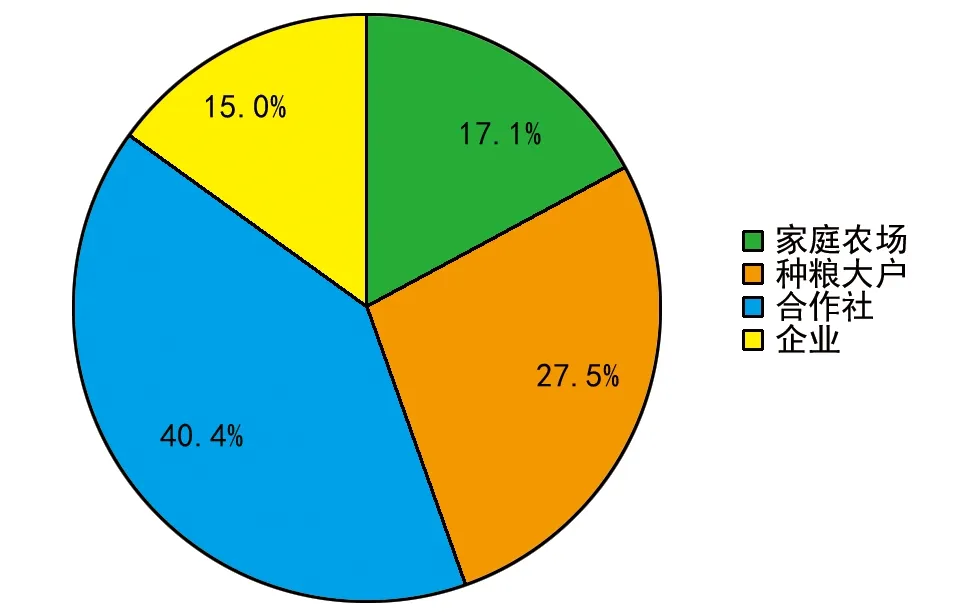

贵州水稻生产的经营主体仍然是以家庭经营为主,但规模经营已呈现快速发展势头。近年来,家庭农场、种植大户、农业合作社、稻米企业等逐渐成为水稻生产的新力军,一定程度上解决了“谁来种地”的问题。据贵州省农业农村厅种植业管理处统计数据(图6),2015年贵州省水稻生产规模经营面积为6.03万hm2,其中土地流转型面积2.65万hm2,合作经营型面积1.24万hm2,统一服务型面积2.73万hm2。流转的土地中,家庭农场占0.34万hm2,种粮大户占0.56万hm2,专业合作社占0.82万hm2,企业占0.30万hm2。

贵州省家庭农场和种粮大户的经营规模在千亩以下(表2),其中绝大多数为百亩以下规模;合作社组织形式较为灵活,既有39个百亩以下的小型合作社,也有19个千亩以上规模的大型合作社,企业流转经营的土地以百亩以下规模为主,也有19个千亩以上规模企业。

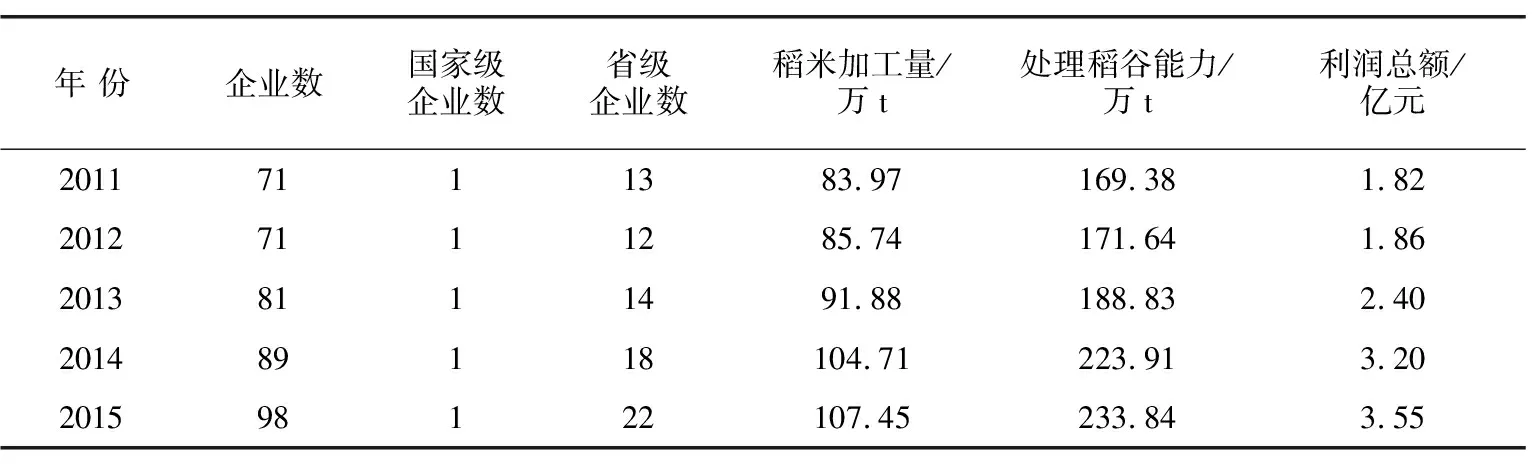

2.2 稻米加工

近年来,贵州稻米加工能力和加工工艺都得到较大提升。2017年拥有稻米加工企业123家,包括国家级农业产业化龙头企业——贵州湄潭茅贡米业有限公司。2015年,企业处理稻谷能力为233.84万t,实际加工稻谷总量107.45万t。湄潭县是贵州省最大稻米加工基地,有优质米加工企业9家,年稻谷加工能力80万t以上,茅贡米业公司拥有目前西南地区日处理能力最大的稻米加工线,每年可加工大米10万t以上,销售额超3亿元。稻米加工企业的利润有了明显改善,2015年利润总额增加到3.55亿元。

图6 土地流转类型占比

2.3 品牌建设

2.3.1三品一标

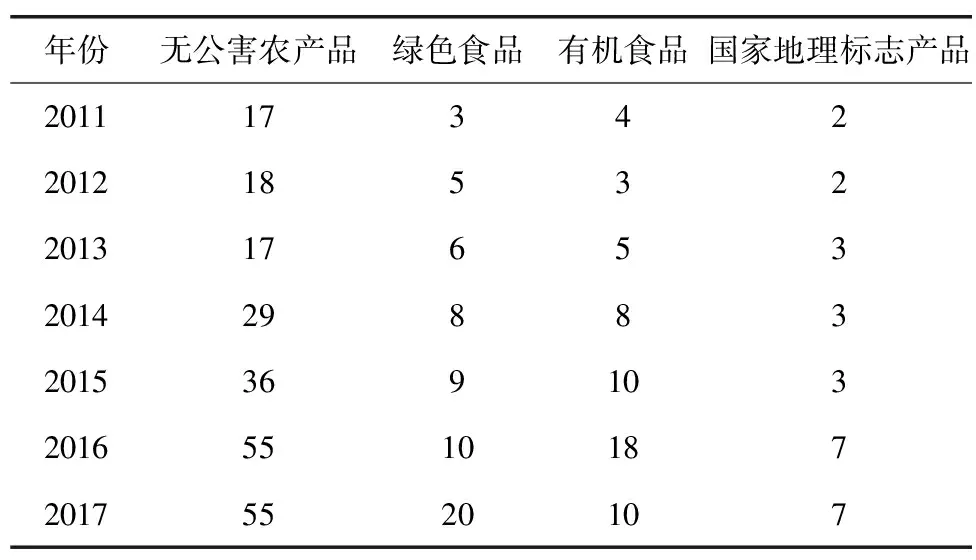

截止2017年,全省共有大米品牌116个,其中获得无公害认证大米品牌55个,绿色认证大米品牌20个,有机大米认证品牌10个,在西南地区处于领先地位。此外,7个稻米产品获国家地理标志产品保护,分别是“茅贡大粒香米”、“丹寨锌硒米”、“黎平香禾糯”、“榕江锡利贡米”、“惠水黑糯米”、“遵义白果贡米”、“盘州红米”(表4)。

表4 贵州省水稻“三品一标”数量

年份无公害农产品绿色食品有机食品国家地理标志产品20111734220121853220131765320142988320153691032016551018720175520107

2.3.2国家级品牌

近年来,贵州优质稻米在全国稻米博览会等评选中多次获奖,贵州优质稻米品牌已逐步为全国业界所认知。

“茅贡”大粒香米获得“中国驰名商标”称号,2003—2007年连续5年在全国稻米博览会中荣获金奖,2009—2012年连续3年作为中南海国宾馆指定接待用米,2013年获得第十一届中国国际农产品交易会金奖,2014年在全国稻米产业大会上获“状元米”称号,2016年获“全国十大好吃米饭”称号,2018年荣获“中国十佳粮油优质特色产品”。

“凤欣”牌白玛瑙米在全国稻米博览会5次获得金奖,“大凉山”牌珍米3次在全国稻米博览会获金奖,“皇源”牌优质米、“临江”牌优质米和“乌江”牌优质米都曾获得金奖,锡利贡米获全国优质稻品种食味品鉴金奖。

2.3.3省级品牌

自2013年以来共评选贵州省名牌产品大米11个,包括“黔中”、“九潮”、“黔丹”丹寨锌硒米、六盘水“永恒”、“农田”、“再亮”梁山丝米、“昊禹”、“辜字号”、“九潮”黎平香禾糯、“金福禄”金粘米、“黄源”黄源香米。

自2016年以来共评选出“贵州十大特色优质粮油产品”大米品牌12个,2016年评选出“九潮”黎平香禾糯、“茅贡”大粒香米、榕江“侗粮”锡利贡米、湄潭“茅坝”、“黔丹”丹寨锌硒米、湄潭“名镇竹香”玉珍香等6个品牌。2018年评选出“珍情”从江香禾糯、“贵卓”团溪白果贡米、“九潮”黎平香禾糯、“黔丹”丹寨县硒锌米、“茫耶谷”惠水大米、“丰”有机大米等6个品牌。

3 贵州水稻产业化主要面临问题

3.1 优质稻标准化生产能力不足

贵州省部分优质米企业尚缺少适宜当地的优质高抗核心品种,同时,优质稻生产基地存在建设粗放、规模不足、组织化程度低等问题[2],除少数基地实行标准化生产外,多数以农户经营为主,生产规模散而小,栽培上难以统一,加工企业与农户之间大多是一种松散型关系,致使多数优质米加工原料要从省外调入[2]。

3.2 优质稻加工水平较低

贵州稻谷加工企业较多,但规模过小,大多数加工企业设备老化、仓储设施和储藏技术落后[2,4],除茅贡米业等少数企业有米皮胚芽油生产线外,多数企业缺乏稻米深加工能力,目前的产品主要是大米产品,产业链条较短,综合效益有待进一步提升。

3.3 营销模式单一

总体来看,稻米营销模式单一、创新型不足。多数米业公司都采用单一传统的分销渠道模式,即“厂家—总经销商—二级批发商—三级批发商—零售商—消费者”的经典层级分销模式[2],由于分销渠道较长,企业对销售渠道的控制能力较弱,降低了效率,无法形成有利的竞争价格。

4 贵州水稻产业化发展对策

4.1 建好优质米标准化生产基地

以贵州省500亩以上坝区建设为重点,加强稻田水利、电力和机耕道路硬化等基础设施建设,建成一批土壤肥力好、旱涝保收、综合机械化水平高、稳产高产的现代化水稻生产基地。

4.2 大力发展中高端大米、推进绿色健康栽培

中高端稻米不仅要好看,而且要好吃,外观品质和食味品质的评分均要高,且蕴含丰富文化与独特创意,符合绿色食品标准与有机食品标准。采取全程绿色栽培管理,改善稻田生境,提高水稻自身素质,增强自身抗灾能力,同时采取生态调控、物理调控、生物防治与精准高效施药相结合,有效减少化学农药用量,牢牢保障稻米质量。

4.3 提升稻米加工水平

加大对优质米生产企业的投入,改造陈旧落后的加工设备,新上一批优质米延伸产业加工生产线,提高优质稻谷的附加值,培养、扶强和壮大一批龙头优质米加工生产企业。

4.4 加强品牌打造与市场营销

充分利用贵州特殊的生态优势和品质优势,打造多个像茅贡米一样的大米品牌,开拓多元化的销售渠道,利用现代化技术,建立完善的销售网络。通过产品认证、农产品展销会、稻文化节等形式,将贵州省独特的稻米品牌与稻文化推向全国。