科幻电影的迷人宇宙

2019年根据刘慈欣小说改编的电影《流浪地球》上映之后,国内的科幻热持续蔓延,科幻似乎成为当下一种流行文化。为什么越来越多的人开始喜欢科幻、科幻的魅力是什么、科幻有什么用……科幻不是预测或者逃避,是现实的一面镜子,是一种想象力的实验。

在打开好奇心和想象力的同时,当现实以一种超乎寻常的节奏不断发生着变化,我们也许能从科幻电影或小说里找到一些关于未来的答案。

今年备受关注的科幻片要数诺兰的《信条》和雷德利斯科特(Ridley Scott)导演的美剧《异星灾变》了,对于科幻迷来说,这两部都是值得期待和讨论的作品。诺兰依旧烧脑,沉迷于他的时间概念;83岁的雷德利斯科特这一次更是抛出了“是什么让我们成为人类”这样的终极命题。《异星灾变》中的人造人,沿用着《异形》系列中的设定。在斯科特的科幻电影中,人造人都拥有着难以捉摸的思维和超越机器的情感,《普罗米修斯》《异形.契约》里的大卫,在对人类的怀疑、自我意识的觉醒中,诞生了渴望超越人类,成为新造物主的意愿。

如果你是一个资深科幻迷,读过雷.布莱伯利、阿西莫夫等科幻大师的小说,就会发现,《异星灾变》里蕴含着一个古老的科幻主题——以无神论的方式构建一個人类社会,文明将会变成什么样?斯科特在采访中说:“我一直在寻找科幻题材的新疆界,这部剧展现了一个与众不同、充满想象力的世界,同时这部剧也提出了这样的问题:是什么让我们成为了人类?是什么构成了一个家庭?如果我们能重新来过,消除我们所在星球的混乱会怎么样?我们能幸存下去吗?我们能做得更好吗?”《异星灾变》里,人类文明面临毁灭后再重建、两个特殊的家庭……斯科特通过这些可能的形式探讨人类恒久的伦理问题。

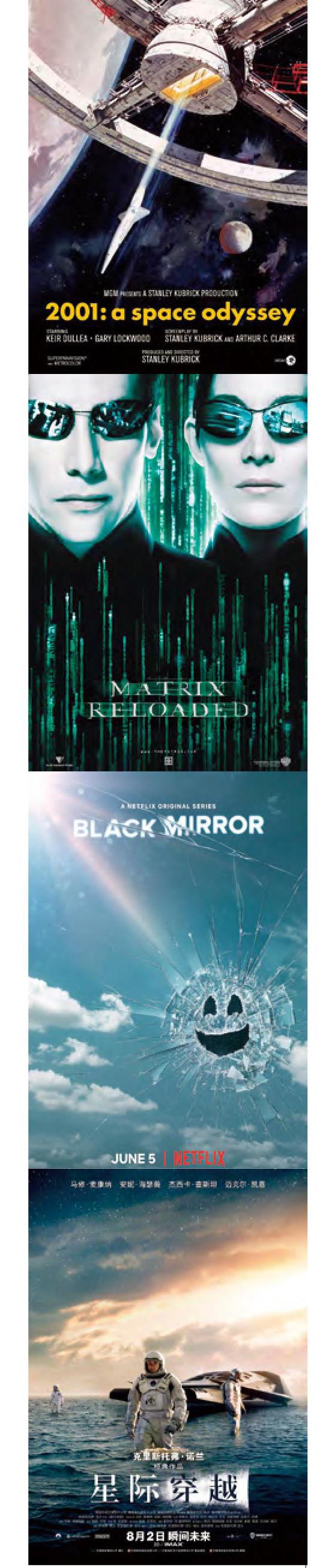

从库布里克的《2001太空漫游》(1968)、雷德利.斯科特《异形》(1979)《银翼杀手》(1982)、《黑客帝国》系列、斯皮尔伯格的《E.T.外星人》(1982)《人工智能》(2001)、亚历克斯.普罗亚斯的《我,机器人》(2004)、詹姆斯.卡梅隆的《阿凡达》(2009)、艾布拉姆斯的《星际迷航》,到诺兰的《盗梦空间》《星际穿越》,再到近几年维伦纽瓦的《降临》(2016)等,一部好的科幻电影,大部分的主题都在探讨人类与未来、科技、自然之间的关系和种种可能性,打开人类的好奇心和想象。当然,对于科幻电影来说,最重要的还有科技的支撑,这些都能给观众带去巨大的吸引力。

在国内,根据刘慈欣同名小说改编的电影《流浪地球》是近几年拍得最成功的一部科幻作品,创下46亿多的高票房,掀起国内一波科幻热潮。关于科幻电影、科幻小说的讨论成为当下备受关注的热门话题。今年8月,国家电影局、中国科协发布“科幻十条”,提出要加大对科幻电影剧本的培育力度,促进科幻文学、动漫、游戏等资源转化,丰富科幻电影内容创新源头。刘慈欣表示:“作为中国现代文化,肯定要关注这一部分,要有自己的科幻文化。科幻艺术能够激发青少年对科学技术的兴趣,让他们更多地去关注科学技术和大自然的奥秘。”

科幻叙事类型最早出现于20世纪,二战以后开始全面兴起,到了二战结束后,科幻电影正式成为好莱坞的一个主打类型,奥斯维辛和广岛一二战的这两个创伤直接造就了科幻这一类型在全球流行。在整个20世纪的后半叶,科幻一直都扮演着一个非常特殊的角色。六七十年代涌现的科幻电影总体背景是冷战,在全球六十年代造成的西方文化危机和文化动荡之下,充满危机和变动的时代在这些电影中有了投射。正如著名学者、文化评论家戴锦华所说,科幻电影带给我们最大的快乐是看那些出现的新技术、新的奇观,以及怎样将一种不可能的东西让我们看到。同时,科幻小说、科幻电影又共同扮演了现代文明和西方资本主义世界中很少有的一个自觉的预警者的角色。“它是一个发出警报的人,告诉我们当下的现代文明、资本主义所承诺的无穷发展和无限上升是不可能的。”

当我们在观看或阅读一部科幻作品时,除了娱乐,或许也应该保有这样的一些觉察和意识。每个人都有自己所期待看到的东西。在预警者的角色之外,一如《我们的后人类未来:生物技术革命的后果》一书的序言中曾讲到的那样,当我们在展望现代科技的发展前景时,更重要的是摆脱人类中心主义的思路,唯其如此才能遇见危机。与此同时,反思现代科技所带来的伦理问题和政治问题时,人类中心主义却是必须坚持的原则和底线,唯其如此才能解除危机。

韩松:我对现实生活感兴趣

“科幻的本质就是自由。在不受限制的情况下,想象整个宇宙,打开无限可能性的大门。”韩松曾这样说。在他的回忆里,对于科幻最早的启蒙大概源自那本《星座与希腊神话》。很小时候开始,韩松就对星空感到好奇,喜欢对照着那本《星座与希腊神话》看星星,这是兴趣爱好的开始。

生活中的韩松喜欢观察。作为新闻记者,他比普通人的视角更敏锐,接触到的很多“不可思议”的现实事件都直接成为写作科幻的灵感,像《地铁》《医院》三部曲等。他对现实生活感兴趣,关注现实正在发生的变化、现实与未来的关系,“比如,现实如果继续这么演变下去,它会变成什么样?”与过去的科幻相比,韩松说过现在的科幻有更独立的审美价值,擅于描写在宏大的宇宙背景下和技术变化背景下个人的命运、人性的变化和伦理关系的改变。谈到国内科幻热现象,韩松觉得每个大国的崛起阶段都会伴随科幻热,这是很有意思的现象。

他觉得科幻本身就是一种现实主义文学,幻想成分是一种逻辑上的现实,只不过是描写发生在未来的现实。

最近在关注:

中美贸易、扶贫话题、科技方面的很多芯片人工智能、“基因编辑”刚得了诺贝尔化学奖这些话题。

国内四次科幻热潮:

晚清、上世纪五十年代、八十年代,以及现在。

科幻小说推荐:

伊恩麦克尤恩《我这样的机器》,麦克尤恩在这部最新的小说中探讨了人类与人工智能的区别,究竟是什么使我们成为人类。

韩松

科幻作家,作品以冷峻、黑暗的超现实主义和后现代主义著称,出版小说《地铁》《高铁》《宇宙墓碑》《医院等,获得中国科幻银河奖、世界华人科幻文艺奖、全球华语科幻星云奖等。现在新华社工作。

CHIC:上世纪七八十年代,当时的科幻作品就在探讨人和机器的关系、消费文化在未来怎么去控制人……到今天,它探讨的方向是否有什么明显的变化?

韩松:没有太大变化。当时探讨的东西现在还在探讨,机器人问题、人工智能、宇宙的航行、世界的真假等,只是具体的表现方式有一些变化,比如算法的现代变化,比如深度学习,都会加在算法里面;外星人一直是一个很大的话题,它可以一直写下去,但是方式会不一样,像《三体》这样的,重新来解释这个文明的现象。方式不一样,题材和主题没有颠覆性的变化。

CHIC:最早看什么科幻作品?

韩松:阿西莫夫的《我,机器人》,克拉克的《2001太空漫游》,郑文光《心灵探险》,童恩正《珊瑚岛上的死光》。

CHIC:喜欢什么科幻电影?

韩松:有很多,像《黑客帝国》《普罗米修斯》《星际穿越》,还有《后天》《2012》《终结者》《阿凡达》,最近的《信条》。

CHIC:怎么看當下的科幻热,您对国内科幻电影市场有怎样的期待?

韩松:希望他们努力,这个要沉下心去学习,在国内,科幻电影还是比较陌生的一个领域,电影人要多学习,要对这个领域熟悉起来,不光是资金、技术的问题。郭帆在拍《流浪地球》的时候讲了很多,具体我不清楚,因为我不拍电影,也没参与过这个。

CHIC:科幻电影扮演了现代文明中一个预警者的角色,戴锦华老师说过一个观点,希望我们获得拯救未来的可能性之一是重新恢复人与人之间的联系。您怎么看科幻电影带给人的思考,以及未来的可能性?

韩松:科幻电影最重要的还是让人看着好玩,让你感到惊奇。惊奇,好玩,刺激,展现一个跟现实世界不一样的世界,把这个表现出来,我觉得就足够了。它展现的世界可能是乐观的悲观的,自然会带出一些思考。让你去想人类今后会怎么样、我们现在应该做点什么,但这是它附加的一个功能,它可以加上一些高概念、很厉害的新概念,比如人工智能到底会不会替代人、A与人的关系等。它通过艺术方式去表现出来,不是直接去讨论这个问题,否则大家都在家里看科普书、哲学书,不用去电影院了。总体来说,科幻电影表现了对人类未来的一种担忧吧。人与人之间从来就没有真实地碰撞过、了解过,只是以前所谓的全球化给人造成了一种假象,好像商品、标准啊这些都统一了,人和人就可以变得亲密,其实是没有的。疫情就暴露出来这个问题,人和人之间是很难相互理解、相互沟通的。

陈楸帆:科幻是想象力的实验

对于陈楸帆来说,科幻小说不是预测或者逃避,是一种想象力的实验。他最早阅读的科幻文学是儒尔凡尔纳,《神秘岛》《海底两万里》,这些作品中有一种古典主义,人们会有很多的发明创造,远征去探索世界的各个角落,解决一些实际问题,这种对自己命运的掌控,对童年的孩子来说充满吸引力。

在凡尔纳之前,陈楸帆也从地摊科普杂志《飞碟探索》《奥秘》上获取想象力。上世纪八十年代末,读小学的时候,他便开始看《星球大战》《星际迷航》等科幻大片。回看童年和少年时代,陈楸帆觉得对于科幻热爱的源头,最原始的是对世界的好奇心,好奇人类是不是唯一的智慧生命,“它会给你一个科学的方向,你能得到一种解释,并且能用自己的理性思维去理解这一切。这可能对我来说比较有吸引力。”

谈到科幻与未来的可能性,陈楸帆觉得应该抛弃人类中心主义的看法,站在不同的视角便会有不同的判断。“从人类视角看肯定是悲观的,人越来越丧失主体性,逐渐被算法和机器操控,”陈楸帆说,“但少数精英会利用科技强化自己的基因,活得更久,变得更聪明,甚至克隆一个自己也不是不可能。”没有一个物种能永远存在下去,它可能制造出一些其他东西来承载自己的文明。“对于我们可能就是Al、机器,它也是你的一部分,人类这个文明整体还在。所以我无所谓悲观、乐观,人的一生也就这么几十年。”陈楸帆觉得。

陈楸帆

科幻作家、编剧、译者、世界科幻作家协会成员、世界华人科幻协会会长。当代中国科幻的领军人物之一,毕业于北京大学中文系及艺术系作品被翻译为多国语言,在英、美、法、德、日等国皆有出版,斩获中国科幻银河奖、全球华语科幻星云奖、世界科幻奇幻翻译奖等海内外重要奖项二十余次,长篇小说代表作《荒潮》。

CHIC:上世纪七八十年代,当时的科幻作品就在探讨人和机器的关系、消费文化在未来怎么去控制人....到今天,探讨的方向是否有什么明显的变化?

陈楸帆:凡尔纳或者黄金时代的科幻有很强的科学乐观主义精神,带有一种向外扩张、征服的欲望;后来到了新浪潮,比如说勒古恩、巴拉德,他们更愿意去探讨人的内在世界、精神世界,没有持续太久,但是那种风格还是被延续下去,韩松老师的作品就很新浪潮,对现实很关注;然后到现在也很不一样,西方以美国为主,他们会拿科幻去表达对社会议题的探讨,性别、种族、平权啊这些事,这几年获奖的基本都是女性,或者跨性别的。

CHIC:喜欢什么科幻电影?

陈楸帆:《黑客帝国》,现在回想就觉得很牛,它把世界观包装得挺好又很深刻。《2001太空漫游》《异形》,还有最近的《异星灾变》,雷德利.斯科特一辈子对这个东西感兴趣,他探讨的是信仰。中国人没信仰,所以根本不会去探讨。我动画片其实看的更多,像《新世纪福音战士》《攻壳机动队》,是一种世界观的颠覆。我看的片很多,小时候都是一天看好几部,看不懂不重要,它会在脑子里留下印象。

CHIC:像斯皮尔伯格、卡梅隆这一批好像更热衷讨论硬技术、AI主题。

陈楸帆:他们都不会把自己局限在特定的题材里,国外这些导演还是比较愿意去探索。斯皮尔伯格还拍了《头号玩家》。

CHIC:怎么看当下的科幻热?

陈楸帆:我觉得跟国际形势有关系,中美脱钩,然后要科技创新、自主创新,创新从哪里来?想象力和好奇心。我觉得国内可能会把科幻这个东西搞得实际、工具化。

CHIC:一部好的科幻电影应该带给人哪些思考?

陈楸帆:一部好的科幻电影,首先概念上要有独创性,然后回到故事和人本身,它得打动人,要和观众有情感的共鸣,最后看它探讨的是一个什么样的内核。我觉得西方创作者对形而上、思辨性的东西有哲学传统,来自希腊神话,但中国很难看到这种思辨的东西,中国基本上就是挺实的,讲故事、讲一个情感、讲一种命运,很少上升到哲学层面。李安算有,其他的我不知道。

CHIC:您之前也提到国内有自己的神话故事,怎么把它融入到科幻创作中呢?

陈楸帆:先要理解自己的文化本身,理解自己的传统,然后才能重新发现并包装它,但这也挺难的,我现在就在思考这些东西。现在的艺术家也有很多人对科幻、神话感兴趣,所以我觉得以后的科幻,文字只是一部分,后期还是要一些视觉化的东西。

王侃瑜:自然主题对我来说很迷人

在小说《云雾2.2》之后,今年,王侃瑜出了第二本小说集《海鲜饭店》。科幻作家刘宇昆评论,“科幻故事就是大写的人在被科技放大的舞台上表现大写的情感。她的小说既是探索未来的望远镜,也是探索人性的放大镜。”在王侃瑜的科幻小说里,她更注重面临科技发展与变革时个体的挣扎与选择,试图做到科学逻辑与情感逻辑的平衡,探索人与人之间的理解与隔阂。

作为科幻迷出身的作家,王侃瑜最早的启蒙是小时候看的科普书。在上海出生长大,城市的霓虹灯光不太容易看到漫天星光,她着迷于书中描述的各种星系和星云,也爱看漫画版《美少女战士》,好奇那些水手战士是从哪里来,开始对星球产生兴趣。童年时代的小孩天生对幻想类的故事感兴趣,王侃瑜也一样,她不喜欢完全现实的东西,这个爱好一直保留至今。

王侃瑜

科幻作家,曾多次荣获全球华语科幻星云奖,科幻苹果核创始人,微像文化海外市场总监,奥斯陆大学CoFUTURES项目博士研究员。出版有个人小说集《云雾2.2》和《海鲜饭店》。

CHIC:最早看什么科幻电影?

王侃瑜:我最早看日本动漫比较多,日本动漫很多都是科幻类,那时候看《风之谷》,我一直觉得它是一部后启示录式的科幻设定。在世界末日以后,地球已经荒芜,爬满了植物,这个一直印象深刻。后来我也去看了漫画版,呈现出来的世界观更庞大。我对于自然环境主题的特别感兴趣,可能因为从小生活在城市中,很少亲近自然,所以这些东西对我来说很迷人。

CHIC:喜欢什么科幻电影?

王侃瑜:《银翼杀手》,会反复看。每次都会看到更多层面的东西,因为文本性非常强,里面有很多细节,里面呈现的灰暗色调、人物在里面的挣扎,我觉得这些都非常迷人。诺兰的《星际穿越》也很喜欢,非常纯粹地呈现了宇宙、星空,在IMAX上看,配上汉斯.季默的音乐,很纯粹就能打动你。我个人比较喜欢的科幻还有像The Expanse、Firefly一类。

CHIC:科幻電影扮演了现代文明中一个预警者的角色,一部好的科幻电影应该带给人哪些思考?

王侃瑜:确实会有这样的作用吧,比如看《2012》《后天》那些灾难片,特别会容易引起我们对全球变暖的关注,虽然预警了,但是能产生多少影响还不一定;另外一方面,像漫威的电影可能也算最流行的科幻片,二战后的漫画作者是不是对于当时的社会、政府比较绝望,所以才创造出了这样一些超级英雄。我们平时说到的大多是美国电影,确实是一种预警,也是一种意识形态输出。像国内的《流浪地球》,它就没有去塑造一个超级英雄,而是强调人类命运共同体,这些都是很有意思的对比。

CHIC:怎么看当下的科幻热?

王侃瑜:我觉得分几波吧,当时《三体》出圈就已经有一波热度了,之后像雷军,一些互联网大佬都看《三体》,会用降维打击、黑暗森林理论这些词来描述互联网,《三体》又出圈了一把,然后到了2015年,《三体》英文版拿了雨果奖,这是亚洲第一个雨果奖,郝景芳后来也拿了雨果奖,这些都提升了我们的民族自豪感,再到后来《流浪地球》成为国民电影,就是这样一波一波推起来的,现在整个中国科幻在全球也很火热。

但是国内制作一部科幻电影真的很难,从拍摄到后期特效,今年我们有一部《深空》,王人超导演,制作这部片子花了三年,后期那些宇宙、战舰的特效做了好久。国内制作科幻电影,不光是技术问题,也需要考虑设计、美学,最重要的是创意。我们现在借鉴的都是美国的,《流浪地球》的美学风格用了一些偏苏联重工业的感觉,国内要拍出自己独特审美风格的电影还有比较长的路,慢慢来。

CHIC:你觉得科幻作品中描述的未来还有哪些可能性?

王侃瑜:我们只能想象。现在很多小说把人工智能写得太像人类了,因为我们是从人类视角出发来看的,这种人类中心主义会导致我们会给自己造一个假想敌,但事实上并不是这样子。我们和人工智能可以互相促进,互相帮助,并不一定所有事情都能被人工智能取代。

CHIC:最近看过什么科幻作品?

王侃瑜:美国黑人女作家奥克塔维娅.E.巴特勒的《天赋寓言》和《播种者寓言》,写的是一个近未来的美国,但是让人感觉和现在发生的事情非常像,呈现了一种文明的退化。我们身边的科技发展太快,很难用传统文学手法去展现这样一种现实,学者朱瑞瑛提出过一个理论,科幻是一种高密度的现实主义。

- 小资CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 世界末日还是永生之年

- 科幻杂志漫游

- 大多数人的生活在幻想世界中

- 罗斯韦尔UFO博物馆

- 玩趣

- 斯坦利?库布里克的奇点