体育锻炼促进了健康公平吗?

——体育锻炼对中国城乡居民抑郁风险的影响

方黎明,郭 静

(1. 对外经济贸易大学 保险学院,北京 100029;2. 北京大学 公共卫生学院,北京 100191)

0 导言

通过倡导全民体育健身运动改善城乡居民身心健康是健康中国战略提出的时代命题。抑郁症是世界第二大疾病负担,全球约有3.5 亿人受其困扰,并且导致了超过4 400 万人残障(Vos et al.,2016);在中国约有17.5% 的成人受其困扰(Phillips et al.,2009);在城乡居民的医疗费用支出中,约有14.7%源自抑郁症状及抑郁症(Hsieh et al.,2017)。故探析有效的干预策略,缓解和预防居民的抑郁风险具有重要的政策价值。

近年来,体育锻炼与抑郁风险的关系得到学术界高度关注,但目前的研究结论并不一致。一方面,已有研究揭示,体育锻炼具有中度甚至强度的抗抑郁作用,不仅可以缓解临床患者的抑郁症状(Knapen et al.,2015;Rosenbaum et al.,2014),而且对非临床居民也具有防护作用(Rebar et al.,2015;Schuch et al.,2018),甚至少量的体育锻炼活动(如每周步行150 min)也发挥了预防抑郁症的作用(Mammen et al.,2013)。体育锻炼这一功效在不同特征的人群,如孕期妇女(Poudevigne et al.,2006)、不同性别(Chekroud et al.,2018)、不同年龄和不同国家的居民身上普遍存在(Schuch et al.,2018)。但另一方面,也有研究发现体育锻炼的抗抑郁效应不明显,甚至可能增加了抑郁症等精神健康风险。如针对青少年的纵向调查发现,体育锻炼对抑郁症并没有显著的防范效应(Toseeb et al.,2014);针对成年人的研究也发现,在控制社会经济地位等混杂因素后,体育锻炼水平与抑郁症状的关系不具有统计显著性(Camacho et al.,1991);随机试验结果也有类似的发现(Larun et al.,2006)。上述文献结论之所以不一致,可能是选择性偏误(selection bias)以及体育锻炼抗抑郁效应的异质性所导致的。就选择性偏误而言,是否参与锻炼是居民自主选择行为,如果没有很好地控制住同时影响居民锻炼行为和抑郁风险的混杂因素,可能导致估计偏误;就异质性而言,体育锻炼对不同社会经济地位特征的人群的抗抑郁效应可能存在差异。

促进健康公平是健康中国建设的核心目标之一。健康公平不仅包括身体健康公平,也包括精神健康公平。追求健康公平意味着要尽可能缩小不同社会经济地位群体间身心健康状况可以避免的差距(Braveman,2006)。近年来,我国在发展战略布局上,不断强调和推进社会公平。党的十八大报告强调坚持维护社会公平正义;十九大报告再次强调在发展中补齐民生短板,促进社会公平正义。在健康领域,其突出表现就是通过健全全民医疗保障体系和加大公共卫生投入等多种措施促进健康公平。

然而,健康不公平在不同的社会中,即使是实现全民医保的国家中仍然普遍存在。大量研究已经揭示,社会经济地位更高的群体的健康状况通常优于社会经济地位较低的群体(焦开山,2014)。以精神健康为例,已有研究揭示社会经济地位更低的群体抑郁风险通常更高(Lorant et al.,2003;Zimmerman et al.,2005)。故一项措施如果对改善社会经济地位更低的社会群体的健康更有利,则意味着它能促进健康公平(刘晓婷等,2015)。那么,社会经济地位如何导致健康不公平呢?已有研究揭示社会经济地位通过影响生活方式从而导致健康不公平:社会经济地位高的群体倾向于拥有和维护更加健康的生活方式(如体育锻炼、社区参与),而健康的生活方式改善了他们的健康水平;而社会经济地位更低群体因生活方式更加不健康而导致其健康风险增加(王甫勤,2012)。

同时,在健康领域存在边际产出递减规律(Grossman,1972),这意味着在降低健康风险的效益上,相同的资源投入对健康存量较高的群体(较高社会经济地位)的作用要比对健康存量低的群体(较低社会经济地位)收效更小。综上所述,我们可以推断:体育锻炼,作为一种健康的生活方式的投资行为,对社会经济地位较高的群体的抗抑郁效应较小,而对社会经济地位较低的群体的抗抑郁效应更大。如果上述基本逻辑成立,则意味着社会经济地位较低的群体可以从体育锻炼中获得更高的精神健康回报,从而促进了居民间的精神健康公平。

目前国内体育锻炼活动与精神健康关系的研究以文献综述为主(陈作松,2005;孙延林 等,2002;徐雷,2014;于晶等,2002),实证研究主要针对学生(何颖等,2004;项明强,2013)和老年人(陈青萍,2003)等特殊群体,而鲜有针对全国人群的大样本分析,亦无中文文献考察体育锻炼活动对不同群体抗抑郁效应的异质性。

本文边际贡献如下:1)在研究选题上,本文以健康公平为视角,拓宽了既有的居民锻炼行为与抑郁关系的研究领域,特别考察了体育锻炼行为是否更有利于减轻社会经济地位较低的群体的抑郁风险,从而有助于促进精神健康公平。我国政府目前主要是通过建立健全全民医疗保障体系促进健康公平,本文为从生活方式干预着手促进健康公平提供了新思路。2)研究方法上,充分考虑了选择性偏误问题和异质性问题。本文使用的数据具有丰富的控制变量,相对此前的研究,能够更好地控制混淆因素导致的估计偏误;同时,本文使用了工具变量法,考察居民的体育锻炼行为与抑郁的关系是否存在选择性偏误导致的内生性问题,并进一步使用倾向得分匹配法对结果进行了稳健性检验;本文不仅分析了体育锻炼的总体抗抑郁效应,更关注其对不同社会经济地位特征群体的抗抑郁效应的异质性。

1 模型设定

Grossman(1972)将健康资本视为人力资本的一部分,首次构建了健康生产函数模型,从理论上揭示了影响健康的主要因素。该模型假设个人继承了一定的健康存量,该存量随着年龄增长而减少,但可以通过投资(如花费时间锻炼、购买医疗服务等),从而实现健康增进。在该模型中,健康的决定因素包括既往健康状况、医疗服务获得状况以及个人(如生活方式和社会地位等)和环境变量(如社区环境、环境污染等)。由于精神健康也属于健康资本的构成部分,而体育锻炼活动则属于健康投资行为。据此,本文构建下列实证模型:

在式(1)(2)中,Di表示抑郁状态,其值越大,表明抑郁风险越高,PA 和SES 以及C 分别表示是否经常参与锻炼、社会经济地位以及其他控制变量。在式(1)我们主要关注系数δ,由于Di是反向精神健康指标,故如果δ<0,则意味着体育锻炼具有抗抑郁效应;在式(2)中,我们主要关注PA 与SES 交互项的系数γ,如果γ>0,意味着随着居民社会经济地位的提高,体育锻炼带来的抗抑郁效应呈现下降趋势,即体育锻炼对社会经济地位更低的群体抗抑郁效应更大,这就意味着体育锻炼缓解了精神健康的不平等,从而促进了精神健康公平。本文的基本逻辑也就得到验证。

2 数据与变量测量

2.1 数据来源

本文使用的数据来源于中山大学社会科学调查中心开展的“2016 年中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)”,CLDS 样本覆盖了中国 29 个省市(港澳台、西藏、海南除外),采用了多阶段概率抽样方法,具有较好的全国代表性。该数据质量较高,基于CLDS已经在国内外刊发了大量学术论文。CLDS 调查对象为处在劳动年龄阶段的城乡居民,2016 年获得的15~64 岁个体样本合计19 680 份;调查内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动以及基层组织等众多研究议题。通过删减存在缺失值的调查对象,本文最终获得19 202份个体样本。

2.2 主要变量测量

2.2.1 因变量

CLDS 在2016 年的调查中首次引入流调中心抑郁量表(center for epidemiological survey,CES-D20)。该量表共设20 个项目,要求调查对象分别评定最近1 周内20 项症状出现的频率,即过去1 周没有/基本没有(少于1 天)、少有(1~2 天)、常有(3~4 天)或几乎一直有(5~7 天)相关症状,分别记为0~3 分,将上述得分加总,即为抑郁得分(Andresen et al.,1994)(表1)。抑郁得分越高,意味着陷入抑郁状态的风险越高。同时,文献中一般以16 分为界,如果抑郁得分<16 分,即认为不存在抑郁症状;如果得分≥16,即认为存在抑郁症状。本文基于CLDS 的抑郁量表计算了抑郁得分,并以16 分为界限创建了抑郁症状(depsy)变量。为了验证结果的稳健性,与已有文献一致,我们同时使用抑郁得分和是否有抑郁症状这两个变量来测量调查对象的抑郁风险情况(Guo et al.,2017)。其中,抑郁症状是二元哑变量,通常需要采用probit 或logit 模型,但由于probit 或logit 概率模型与线性概率模型方法(OLS 法,即普通最小二乘法)的结果基本一致,大量权威期刊刊发的论文也直接采取了OLS(潘杰等,2013;Kim et al.,2011);并且内生性检验方法在OLS 中更为成熟。考虑到处理方法的一致性,我们对抑郁得分和是否有抑郁症状的影响因素的分析均采用了OLS 法。

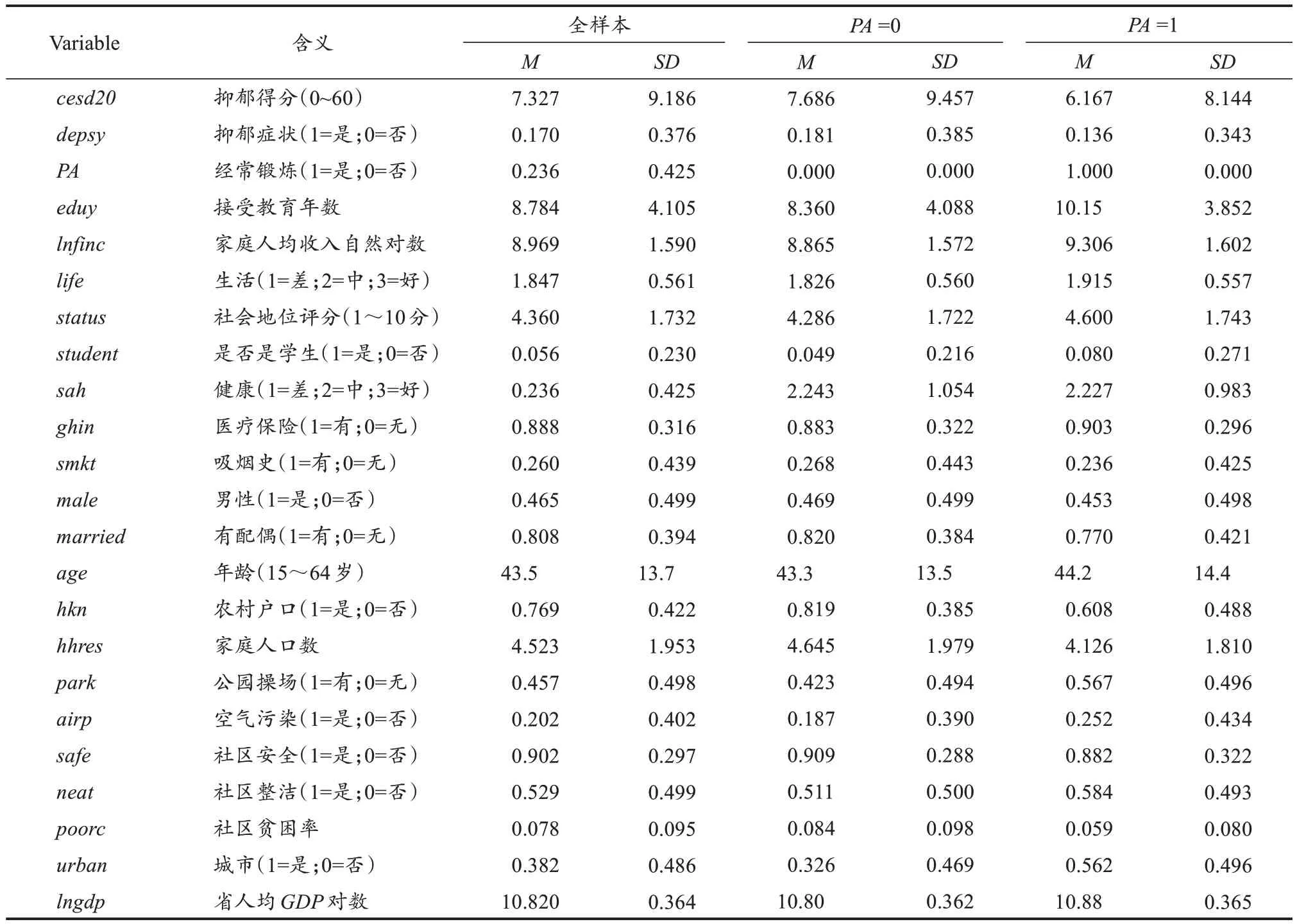

表1 本研究样本特征统计结果Table 1 The Descriptive Results

2.2.2 处理变量

体育锻炼只有达到一定的量才能达到减轻抑郁风险的作用。国内文献将一周锻炼不少于3 次,每次锻炼不少于30 min 界定为经常参加锻炼(王富百慧等,2015)。本文也以此为标准构建处理变量经常锻炼(下文简称“锻炼”,即公式中PA)。根据CLDS 原始数据,如果调查对象每周锻炼不少于3 次(包括步行、跑步、太极和球类运动等),且每次不少于30 min,PA记为1,为经常锻炼组,即处理组;否则记为0,为对照组。

2.2.3 控制变量

相对于Chekroud(2018)仅控制年龄、婚姻状态、收入、身体健康和职业状态等少量个体变量,本文控制变量更为丰富。基于Grossman(1972)健康生产函数模型和数据可得性,本文控制了丰富的个体社会经济地位、人口特征和社区环境3 类变量,从而能更好地解决遗漏变量导致的选择性偏误问题。社会经济地位变量(如教育水平和收入等)、社区环境特征(如社区是否整洁、是否有体育设施以及空气质量等)、人口特征(如身体健康状况、年龄和性别等)可能同时影响居民锻炼行为和抑郁风险。如果不控制上述变量,可能导致难以获得体育锻炼行为对降低抑郁风险的效应的一致性估计。

在本文中,个体社会经济地位变量主要包括接受教育年数、家庭人均收入、家庭生活水平、主观社会地位,以及是否是农村居民。其中,教育年数根据学历程度转换为教育年数计算得到,文盲、小学、初中、高中或职高、大专、本科和研究生分别赋值 0、6、9、12、14 和 17 年。家庭生活水平根据CLDS 原始数据构建,如果调查对象家庭生活水平比邻居生活水平差或差很多,赋值1,与邻居生活水平差不多赋值2,比邻居生活水平高或高得多,赋值3。CLDS 中职业类别以及职业等级缺失值较多,但提供了个体主观社会地位变量status(评分1~10),分数越高表示社会地位越高。由于在中国社会地位划分一般以职业为基础,我们将status作为职业等级的代理变量。

人口特征及行为变量主要包括身体健康状况、年龄、性别、是否是学生、是否有配偶以及家庭规模、是否吸烟及是否参加医疗保险。其中,身体健康状况使用自评健康来测量,如果调查对象认为自己健康差或很差,记为1,如果认为自己比较健康,记为2,如果认为自己健康或很健康,则记为3;如果调查对象曾经每天吸烟1 支及以上,并且连续吸1 年及以上,记为1,否则记为0;如果调查对象参加了任何一种医疗保险,记为1,否则为0;如果调查对象有配偶,则记为1,如果调查对象未婚、离异或丧偶,则记为0。

本文社区环境控制变量主要包括社区贫困发生率、社区是否整洁、社区治安是否良好、是否存在空气污染问题以及是否有公园或广场。其中,社区贫困发生率,根据所在社区低保户的数量占社区总户数的比重创建,用于测量社区的经济状况;社区是否整洁来自于调查员对社区观察的评分(1~10 分),如果评分在6 分及以上,则认为社区整洁,记为1,否则记为0;如果本社区有公园或广场,如果有记为1,否则记为0;如果调查对象认为社区治安好或较好记为1,否则为0;如果调查对象认为家附近空气污染非常严重、比较严重、不太严重,记为1,如果认为一点也不严重,记为0。其他控制变量包括所在省份人均GDP的自然对数。

3 结果分析

3.1 样本描述统计结果

从样本特征看(表1),15~64 岁城乡居民仅有23.6%经常参加锻炼健身活动,可见,我国城乡居民存在严重的身体活动不足问题。约有17% 城乡居民存在抑郁症状;这与Phillips 等(2009)约有17.5% 的中国成人受精神健康问题困扰的结果相当接近。表1 同时报告了是否经常锻炼的2 个群体的特征。其中,经常锻炼组13.6% 有抑郁症状,而非经常锻炼对照组约18.1% 有抑郁症状,同时经常锻炼组的抑郁得分也更低。此外,相对于对照组,经常锻炼组社会经济地位更高,拥有更高教育程度、更高的人均家庭收入、更高的生活水平,参加医疗保险的概率更高、吸烟率和所在社区贫困发生率更低,社区整洁、拥有公园广场以及居住在城市社区的概率更高,但他们所在社区治安良好概率更低,社区空气污染的概率更高。这可能是由于本文把城乡居民混合在一起进行分析,城市居民经常锻炼率更高,但城市空气质量和治安可能更差。

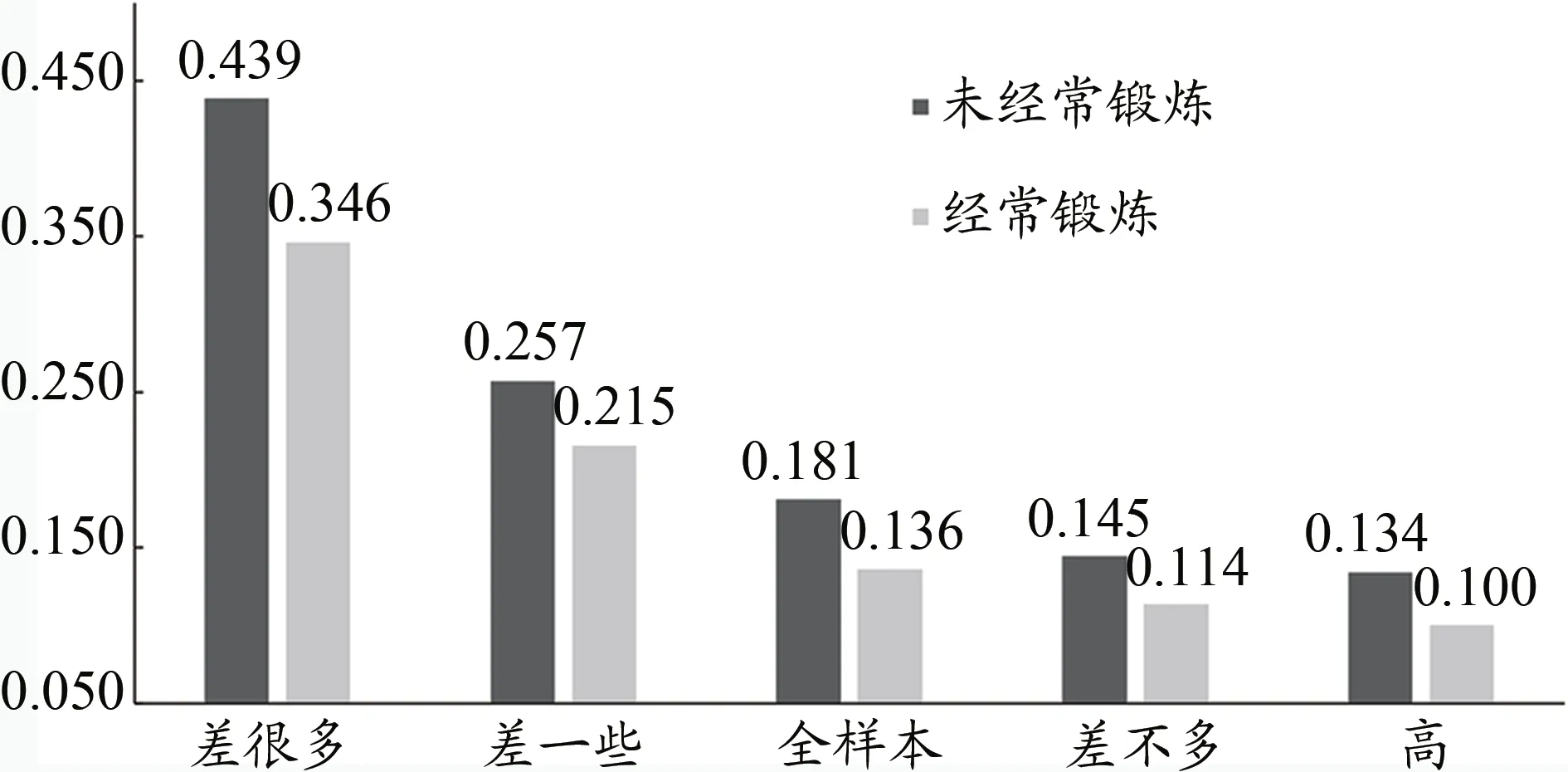

图1 进一步比较了不同生活水平下经常锻炼组和对照组抑郁症状发生率的差异。随着生活水平的提高,抑郁症状发生率呈现下降趋势,如生活水平比邻居差很多组抑郁症状发生率高达0.40,而生活水平比邻居高组抑郁症状发生率仅约为0.10。在不同生活水平组,经常锻炼组的抑郁症状发生率均显著低于对照组(P<0.05)。其中,两组抑郁症发生率的差异在生活水平最差组最大,该类别中经常锻炼组比对照组抑郁症状发生率大约低10 个百分点;而在生活水平比邻居差些组中经常锻炼组与对照组抑郁症状发生率大约相差4 个百分点,在生活水平与邻居差不多及更高组中,经常锻炼组与对照组的抑郁症状发生率仅相差约3 个百分点。可见,在生活水平较低组中,经常锻炼者与非经常锻炼者抑郁症状发生率差异更大,由此,我们可以推断,体育锻炼对生活水平更低的群体的抗抑郁效应可能更大。当然,这需要进一步在控制协变量的基础上进行验证。

图1 生活水平、经常锻炼与抑郁症状关系Figure 1. Living Standard,Regular PA and the Symptom of Depression

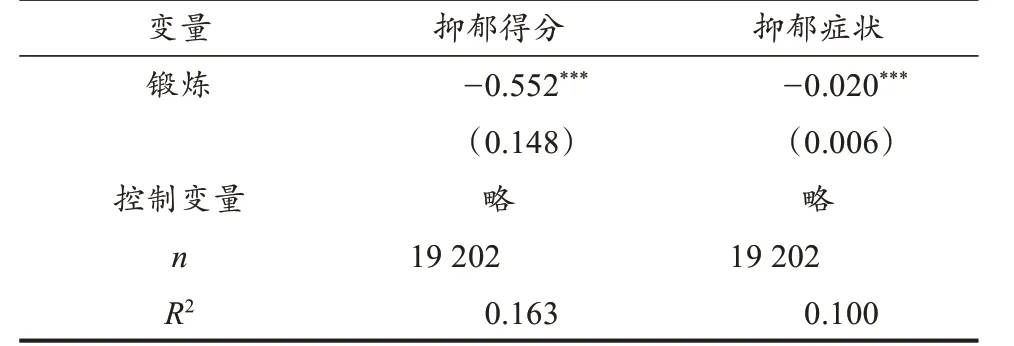

表2 城乡居民体育锻炼行为与抑郁风险的关系Table 2 The Association between PA and the Risk of Depression

3.2 锻炼行为与抑郁风险

就全样本分析结果而言,与对照组相比较,经常锻炼不仅使得城乡居民的抑郁得分减少,而且使得抑郁症状发生的概率下降。其中,抑郁得分约减少了0.55,相当于抑郁得分样本均值的7.5%(即0.552/7.327,样本均值见表1,下同);抑郁症状发生率减少约0.02,相当于样本均值的11.8%(即0.02/0.17)。可见,经常锻炼显著降低了城乡居民的抑郁风险,具有较强的抗抑郁效应。

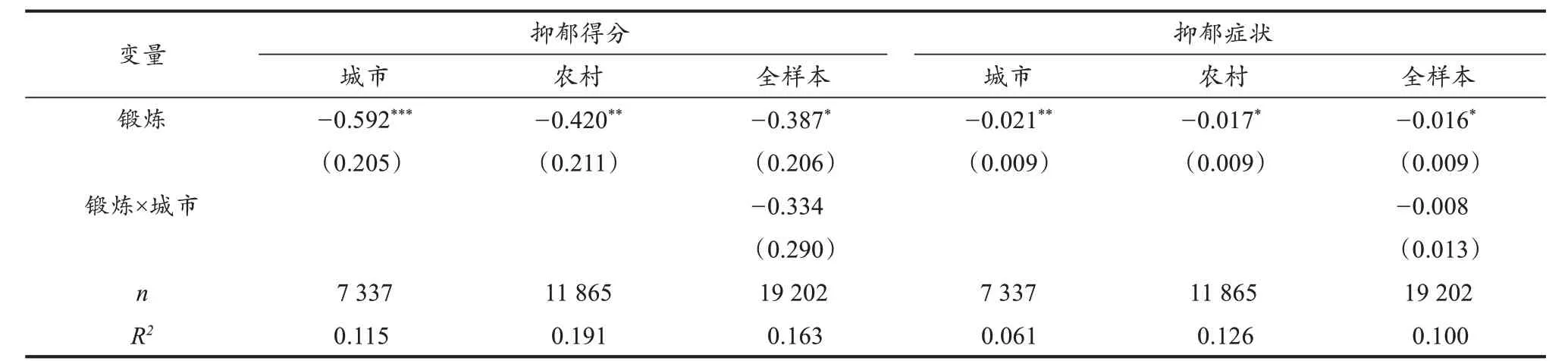

3.3 锻炼行为与抑郁风险的城乡比较

在城乡二元体制下,锻炼行为对城乡居民的影响机制可能存在较大的差异。因此,本部分将分别考察锻炼行为与城乡居民抑郁风险的关系。表3 结果表明,无论是在城市还是在农村,经常锻炼不仅减少了抑郁得分,也减少了抑郁症状发生的概率。就城乡比较而言,无论是抑郁得分还是抑郁症状,城市居民经常锻炼的系数的绝对值均较大,这意味着经常锻炼对城市居民的效应可能更大,这可能是两方面原因导致的:1)相对于城市居民,农村居民体力活动更多,故体育锻炼带来的边际效应相对较低;2)城市居民因掌握了更丰富的健身知识,其锻炼带来的健康效应更大。然而,当进一步引进锻炼与是否是城市居民的交互项时,无论是抑郁得分还是抑郁症状,交互项均不具有统计显著性。这表明,尽管锻炼的抗抑郁效应对城市居民更大,但这一差异不具有显著性。

表3 锻炼与城乡居民抑郁风险比较Table 3 The Comparison of PA and Risk of Depression between Urban and Rural Residents

3.4 锻炼行为与不同教育程度居民的抑郁风险

表4 进一步考察了经常锻炼对不同教育程度居民抑郁风险的影响。就低教育水平(初中及以下)居民和中等教育程度(高中)居民而言,经常锻炼不仅显著减少了抑郁得分,也显著降低了抑郁症状的发生概率,但对教育程度在大专以上的居民而言,经常锻炼尽管减少了抑郁得分,并降低了抑郁症状发生概率,但均不具有统计显著性。从交互项的结果看,经常锻炼的抗抑郁效应在低教育程度和中等教育程度的城乡居民间不具有显著性差异,但高教育程度居民与经常锻炼交互项显著大于0,这意味体育锻炼对高教育水平群体的抗抑郁效应显著低于中低教育水平群体。

表4 锻炼与不同教育程度居民的抑郁比较Table 4 The Association between PA and Depression in Residents with Different Education Levels

3.5 锻炼行为与不同经济状况居民的抑郁风险

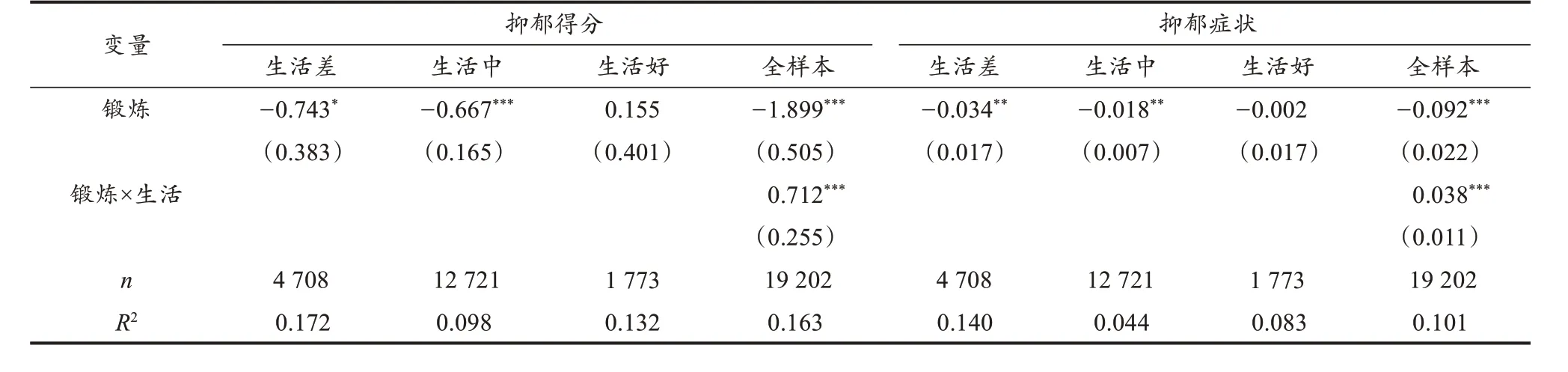

我们构建收入与经常锻炼的交互项,纳入表2 模型中,但交互项与0 不具有显著性差异。这一方面可能是由于收入调查较为敏感,存在较为严重的漏报和误报现象,另一方面本文使用的数据包括全国不同地区的城乡样本,然而,不同地区和城乡居民间收入来源和生活成本具有较大差异,且收入也不能揭示不同家庭生活支出负担(如住房、教育和医疗)的差异,故收入并不能很好地反映不同地区城乡居民实际经济状况和生活水平。故在表5中我们使用与邻居相比较自评的生活水平来衡量家庭经济状况(差、中和高,表1),该变量虽然是主观指标,但能够很好地反映家庭在当地社区的实际生活水平。结果表明,在中低生活水平城乡居民中,经常锻炼不仅显著降低了抑郁得分,而且显著降低了抑郁症状发生的概率,但锻炼行为对高生活水平城乡居民的抑郁得分和抑郁症状无显著影响;而且,随着生活水平的提高,经常锻炼系数的绝对值呈现下降趋势,交互项也显著大于0。上述结果意味着随着生活水平的提高,经常锻炼的抗抑郁效应呈现下降趋势。

表5 锻炼与不同经济状况居民的抑郁比较Table 5 The Association between PA and Depression in Residents with Different Living Standards

3.6 锻炼行为与不同社会地位居民的抑郁风险

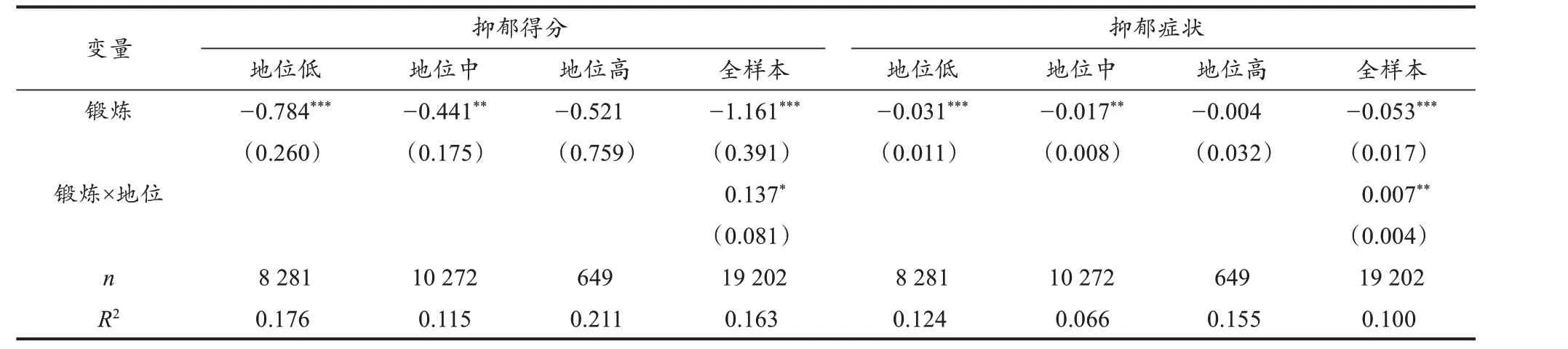

表6 考察了经常锻炼对不同主观社会地位居民抑郁风险的影响。就低社会地位(社会地位评分<5 居民和中等社会地位居民(4<社会地位评分<8)而言,经常锻炼不仅显著减少了抑郁得分也显著降低了抑郁症状发生的概率,但对高社会地位居民而言(社会地位评分>7),经常锻炼尽管减少了抑郁得分,并降低了抑郁症状的发生概率,但均不具有统计显著性。从体育锻炼的系数看,随着社会地位的提高,其绝对值呈现下降趋势;交互项系数也显著大于0。从上述两点可以推断随着社会地位的提高,锻炼的抗抑郁效应呈现下降趋势。

表6 锻炼与不同社会地位居民的抑郁比较Table 6 The Association between PA and Depression in Residents with Different Social Status

3.7 锻炼行为与抑郁风险的性别差异

表7 进一步考察了锻炼对不同性别城乡居民抑郁风险的影响。结果表明,无论是男性,还是女性,经常锻炼均显著减少了抑郁得分和抑郁症状发生的概率;交互项与0 没有显著差异,这意味着经常锻炼的抗抑郁效应不具有显著的性别差异。

表7 锻炼与不同性别居民的抑郁比较Table 7 The Association between PA and Depression in Residents with Different Gender

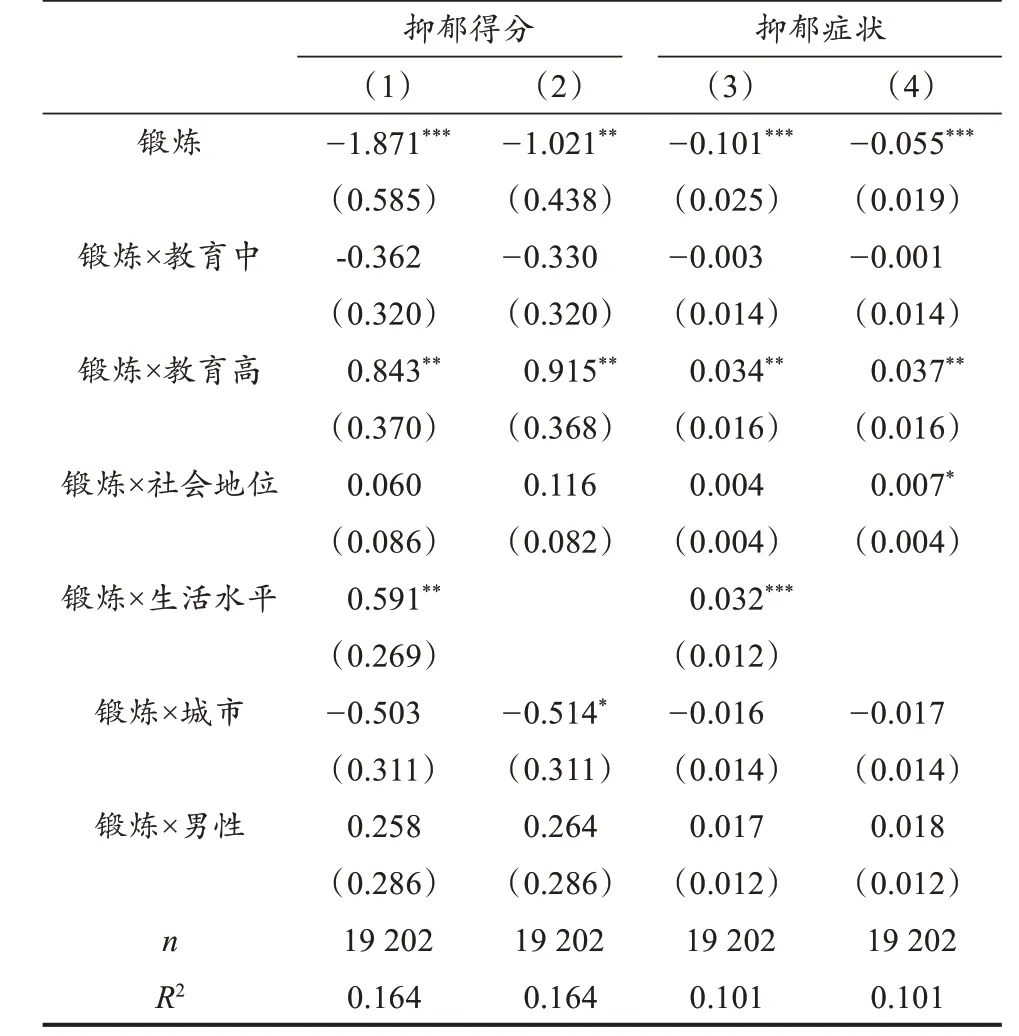

3.8 交互项综合效应

上文详细考察了体育锻炼对不同特征群体的抗抑郁效应,我们进一步把上文所有交互项同时纳入模型,上述交互效应是否仍然存在呢?从表8 模型(1)和(3)可以看出,高教育水平和高生活水平仍然显著降低了体育锻炼的抗抑郁效应,锻炼的抗抑郁效应在城乡居民间和不同性别居民间仍然不具有显著性差异,但体育锻炼与社会地位交互项不再显著。考虑到生活水平和社会地位可能存在共线性,模型(2)和(4)不再纳入体育锻炼与生活水平交互项,尽管在抑郁得分模型(2)中,社会地位与体育锻炼交互项仍然不显著,但在抑郁症状概率模型中,该交互项具有弱显著性(P<0.10)。可见,表8 的结果与上文分群体分析的结果基本一致,这进一步验证了上文模型结果的稳健性。

表8 交互项综合效应Table 8 The Interaction between Different Variables

3.9 稳健性检验:可能存在的选择性偏误及应对

上述分析尽管揭示了体育锻炼与抑郁风险的降低密切相关,但并不能揭示体育锻炼与抑郁风险的降低有因果关系。在使用观察数据分析体育锻炼行为对抑郁风险的影响时,难点在于控制选择性偏误导致的内生性问题。因为是否参与体育锻炼活动主要是居民自主选择的结果,该行为既可能基于个体的可观测特征,如健康状态、年龄、性别、婚姻、收入和教育等,也可能是基于不可观测特征(即遗漏变量),如健康理念和风险偏好等;此外,锻炼与抑郁间存在反向因果关系,即居民可能因为对抗抑郁而选择参与锻炼。如果不对这种自选择机制进行纠正,就可能导致估计偏误。采用传统多元回归分析方法尽管在一定程度上控制了其他混淆变量的影响,但因遗漏变量和反向因果关系的存在而无法有效解决选择性偏误导致的内生性问题。故上文结果仅能揭示体育锻炼与降低抑郁风险相关。

工具变量(下文简称“IV”)法和倾向得分匹配法(propensity score matching,PSM)是解决观察性数据选择性偏误,获得因果效应估计的有力工具。我们先采用IV 法,分析在本文使用的数据中是否存在选择性偏误导致的内生性问题。在实证研究中,常用社区层次变量作为个体行为的IV,我们分别使用当前期(即2016 年)社区居民锻炼参与率和滞后一期(即2014 年)的社区居民的锻炼参与率作为式(1)中居民是否经常锻炼(PA)的IV①此两个变量均是有效的IV。IV 有效性取决于其是否满足两个条件:第一个条件是工具变量与内生变量是否存在显著的偏相关。在本文中,即社区锻炼参与率是否与居民个人经常锻炼正相关,社区锻炼参与率反映了社区锻炼氛围和锻炼设施的完善程度,有理由认为它将影响个体锻炼行为。针对不同的抑郁风险因变量,一阶段结果表明,在控制其他外生变量的情况下,社区锻炼参与率在1%水平上与居民经常锻炼概率显著正相关;同时,F统计量均超过了经验值10,意味着本文使用的工具变量通过了弱工具变量检验。工具变量有效的第二个条件是其外生性。社区锻炼参与率,尤其是滞后一期的社区锻炼参与率反映了社区锻炼文化以及锻炼设施的便利性,外生于个体经常锻炼行为,它主要是通过影响个人锻炼行为,从而间接影响个体的抑郁风险。考虑到文章篇幅,我们未在正文报告内生性检验过程及结果,而是制作了附录,如果读者感兴趣,请向作者索取。。然而,内生性Hausman 检验结果发现,P值均大于0.10,这表明使用当前期和滞后一期社区锻炼参与率作为IV 均不能拒绝PA外生的原假设。由于使用IV 法的前提是锻炼行为存在内生性,而幸运的是本文使用的数据中锻炼行为是外生于抑郁状态的,故没有必要使用IV 法对选择性偏误进行调整,而可以直接采用OLS 法。这可能是由于本文模型设定中包含了丰富的个体和社区环境控制变量,较好地控制了可能存在的遗漏变量导致的选择性偏误问题。这意味着体育锻炼与抑郁风险的降低之间存在因果关系,两者不仅仅具有相关性。

在使用OLS 方法基础上,我们进一步使用PSM 法(即倾向得分匹配法)对结果进行稳健性检验。有研究揭示PSM 的结果与随机实验非常接近(Dehejia et al.,1999),故在考察因果效应中得到广泛应用(胡安宁,2012)。在本文中,倾向得分即为个体锻炼行为受到可观测到的混淆变量影响的条件概率;PSM 就是将参与锻炼组和未参与锻炼组的居民进行匹配,寻找到与参与组倾向得分最相似的非参与组作为反事实组(控制组)。因为已有的混淆变量已经在基于倾向值得分匹配过程中被控制,即匹配之后处于处理组和控制组个体各方面特征不具有显著差异,由此遏制了选择性误差,故处理组和控制组抑郁风险的差异就归因于是否经常参与体育锻炼,从而可以获得处理组的平均处理效应(ATT)。

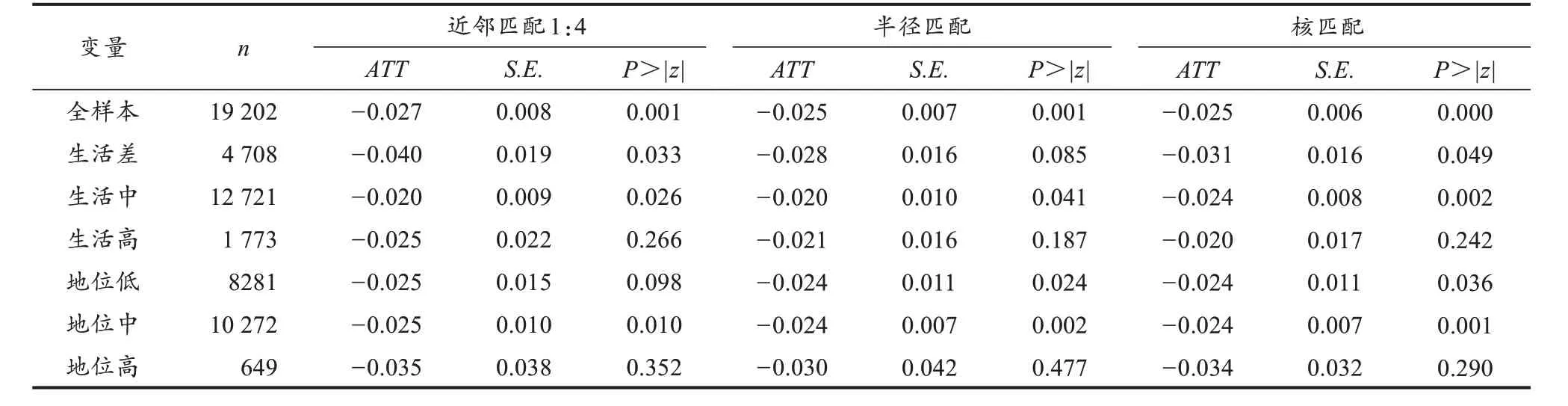

为了增加对结果可靠性的信心,本文选择了常见的3种PSM 方法,包括近邻匹配、半径匹配和核匹配。其中,近邻匹配使用了标准误较小的1:4 近邻匹配法。已有文献对上述方法进行了详细介绍(丁从明等,2018)。PSM获得因果效应的前提是匹配后处理组和对照组的协变量平衡,即不具有显著性差异;同时,需要满足条件独立性假设。平衡性检验的结果表明,匹配后,锻炼组与非锻炼组间协变量的偏差大幅度缩小,在5% 水平上均不具有显著性差异,满足了协变量平衡性要求②考虑到篇幅,正文未报告协变量平衡性检验结果,如果读者感兴趣,请向作者索取。;上文内生性检验的结果不能拒绝体育锻炼行为的外生假设,故满足了条件独立性假设。

考虑到文章篇幅,表8 仅报告全样本结果,以及体育锻炼对不同家庭生活水平和社会地位的城乡居民抑郁症状发生概率的影响。就全样本3 种PSM 法结果而言,体育锻炼使得发生抑郁症状的概率降低了约0.025,与OLS 方法0.020 结果相接近。就不同生活水平的居民而言,与OLS 方法结果相一致,随着生活水平提高,体育锻炼的效应呈现下降趋势,对高生活水平的城乡居民的抑郁症状发生的概率仍然没有显著影响;就不同主观社会地位而言,体育锻炼仍然显著降低了中低社会地位居民抑郁症状发生的概率,而对高社会地位居民没有显著影响。PSM方法结果进一步表明体育锻炼不仅具有抗抑郁的因果效应,而且促进了精神健康公平。

表9 倾向得分匹配法结果Table 9 The Results of Propensity Score Matching

4 讨论

4.1 体育锻炼具有抗抑郁效应

抑郁症等精神障碍给中国社会带来了沉重的医疗负担和经济负担(Hsieh et al.,2017),而体育锻炼则是日常和临床中预防和缓解抑郁风险的有效措施(Knapen et al.,2015;Rebar et al.,2015;Rosenbaum et al.,2014;Schuch et al.,2018)。本研究基于全国代表性的大样本数据,揭示了经常锻炼具有较强的抗抑郁效应。这与国内外部分研究结论相一致(陈青萍,2003;Rebar et al.,2015;Rosenbaum et al.,2014)。同Chekroud 等(2018)仅仅控制个体变量相比较,本研究包含了丰富的个体变量和社区变量,较好地控制了可能同时影响个体锻炼行为和抑郁风险的混淆因素。国外也有文献发现体育锻炼与抑郁症状的关系不具有统计显著性(Camacho et al.,1991;Toseeb et al.,2014),这可能是因为他们没有很好地控制选择性偏误问题。相对于现有文献,本研究特别考虑到选择性偏误可能导致的内生性问题。内生性Hausman 检验结果揭示本文结果受选择性偏误导致的内生性问题严重影响的可能性较低,倾向得分匹配法的分析结果也表明了上述发现的稳健性。总之,与国外相关随机试验的研究发现相似(Larun et al.,2006),在中国,体育锻炼具有较强的抗抑郁效应。

4.2 体育锻炼具有精神健康公平效应

在排除掉选择性偏误导致的内生性问题后,针对国外文献没有考虑到体育锻炼抗抑郁效应的异质性问题,即体育锻炼对不同群体抗抑郁效应可能存在差异,本文从健康公平视角考察了体育锻炼对不同社会经济地位群体的抑郁风险的影响。结果表明,随着教育水平、家庭经济状况和主观社会地位的提高,体育锻炼带来的抗抑郁效应呈现下降趋势,即体育锻炼对中低教育水平、中低生活水平和中低社会地位居民的抗抑郁效应更大,而对高教育水平、高生活水平以及高社会地位居民的抑郁风险无显著影响。 与部分已有研究结果相一致(Lorant et al.,2003;Zimmerman et al.,2005),本文描述统计的结果也揭示社会经济地位较低的群体抑郁风险更高,同时发现体育锻炼对他们的抗抑郁效应更大,这意味着体育锻炼可以促进精神健康公平。

在中国,体育锻炼对男女性抑郁风险的影响不具有显著性差异,这与Schuch 等(2018)的研究结论相一致。国内目前鲜有文献考察农村居民锻炼行为与抑郁风险的关系,本文发现尽管农村锻炼资源远远落后于城市,但体育锻炼也显著降低了农村居民的抑郁风险。体育锻炼对城市和农村居民的抗抑郁效应不具有显著性差异,这可能是农村居民体力劳动更多,消除了城乡居民社会经济地位差异导致的体育锻炼抗抑郁效应的差异。

4.3 政策意义

促进健康公平是健康中国建设的核心目标之一,习近平总书记多次强调要提高人民群众的幸福感。已有研究揭示社会经济地位是通过影响生活方式从而导致健康不公平的(王甫勤,2012),故推广全民健身等健康的生活方式的干预措施是缩小不同社会经济地位群体间的健康差距,从而促进健康公平的重要举措。本文的发现为从体育锻炼视角促进精神健康公平,减轻中国精神健康的医疗负担和经济负担,从而提高人民群众的幸福感的举措提供了重要启示。本文描述统计结果和已有文献均揭示,在中国低社会经济地位群体抑郁风险更高(Qin et al.,2018);而体育锻炼能有效地改善城乡居民的精神健康状况,社会经济地位较低的群体从中获得更高的精神健康回报,是具有较高成本效益的精神健康公平干预措施。但本文发现,我国劳动年龄阶段居民经常锻炼参与率仅达到23.6%,社会经济地位较低群体锻炼参与率更低,其居住的社区锻炼物质资源和社会资源更为匮乏,而良好的社区锻炼物质环境和社会环境在推动居民参与锻炼中发挥着重要作用(Bauman et al.,2012)。如美国疾控中心提出活力社区环境计划,从在社区中建构支持性环境的出发,试图通过社区环境与政策的整合,使得社区环境为不同年龄段的社区居民提供更多的资源从事体育锻炼活动(Doyle et al.,2006)。综上,本文认为一方面要加强城乡社区,尤其是农村地区以及城市落后社区的体育锻炼的物质环境建设,包括建设更加美观整洁的社区环境、健全社区体育设施和场地,增强城乡居民体育锻炼活动的便利性,从而吸引社区居民参与锻炼;另一方面,需要改善社区的社会环境,改善社区治安,营造社区锻炼文化,通过政府购买服务方式支持社区体育锻炼娱乐组织发展,充分发挥健身组织在体育锻炼过程中健身知识传播、健身行为引导示范和相互激励的作用。

本研究仍然具有一定的局限性。由于数据局限性,本文没有进一步考察具体锻炼时长、锻炼强度和锻炼类型对抑郁风险影响的差异;同时,所采用的数据不包括15 岁以下儿童以及65 岁以上老年人,体育锻炼对他们抑郁风险的影响可能也有所不同。

5 结论

基于2016 年中国劳动力动态调查数据,本文发现:1)体育锻炼具有较强的抗抑郁风险作用;2)体育锻炼促进了精神健康公平,体育锻炼对中低教育水平、中低生活水平以及中低社会地位居民具有较强的抗抑郁效应,而对高教育水平、高生活水平以及高社会地位居民的抑郁风险无显著作用;随着社会经济地位的提升,经常锻炼的抗抑郁效应呈现下降趋势。