基于数值模拟的延长气田开发指标优化研究

刘科如,雷开宇,刘科均,李 浩

(陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西 西安 710000)

1 研究概况

延长气田构造位于伊陕斜坡东南部,主力储层为上古生界本溪组,山西组和石盒子组,岩性类型丰富,孔隙类型、成岩作用复杂,具有低渗、低孔、非均质性强等特点[1]。延长气田2015年投入开发,目前处于稳产阶段。随着气田开发,开发方案设计指标不能很好指导气藏开发,如动态资料显示一部分气井的泄气半径远远小于井距,造成气藏井控程度低,制约最终气藏采收率。采气速度和井距两项开发指标是影响气藏稳产期限及最终采收率的重要因素。本次研究充分结合气田静动态资料进行动态分析预测,对采气速度和合理井距两项指标模拟预测并优化,为开发调整方案提供依据。

2 开发指标优化

2.1 采气速度优化

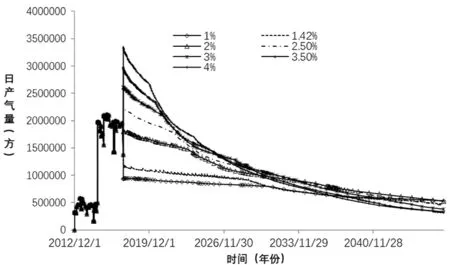

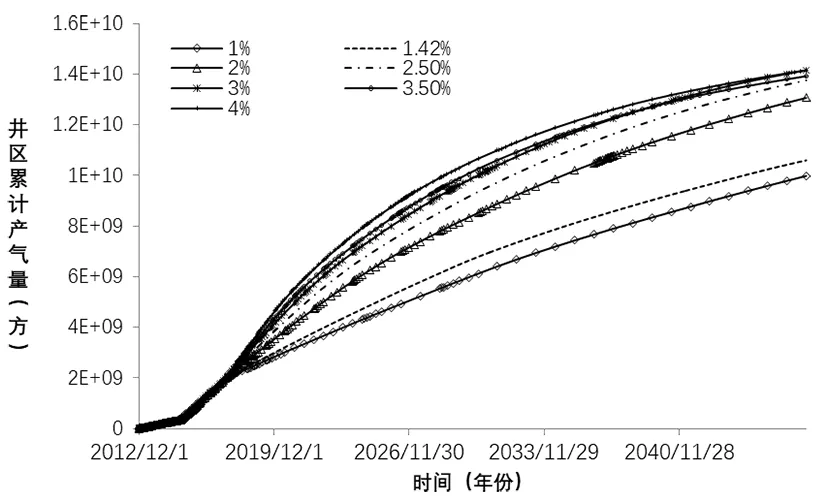

采气速度是气田最重要开发方案指标之一[2],行业标准认为低渗低丰度气田及水驱气藏的采气速度一般应小于3%。为确定研究区合理的采气速度,利用井区数值模型,设置多种采气速度方案,模拟预测不同采气速度方案的日产气和累产气量动态特征,优选合适的采气速度,提高研究区储量动用程度[3,4]。

目前研究区采气速度为1.42%,因此围绕该采气速度设置不同采气速度方案,进行优化模拟。模拟预测30年内开发指标,包括日产气和累产气情况。图1为不同采气速度下日产气量模拟图,采气速度分别设置为1%、2%、2.5%、3%、3.5%和4%,与基础采气速度方案1.42%进行对比,结果表明,随着采气速度的增大,井区日产气量下降速度变快,预测在2046年后,3%采气速度之下的日产气量大于4%采气速度下的日产气量。图2为不同采气速度下的累产气量模拟图,发现随着采气速度增大,气井累计产气量有所增加,预测在2046年后,当采气速度为3%时累产气量最大。通过模拟结果对比可知:当采气速度3%时,累产气量最高,为141.5×108m3,采出程度最高为25.3%。

图1 不同采气速度下日产气量动态曲线

图2 不同采气速度下累产气量动态曲线

2.2 井距优化

井距优化的目的是使开发井网在不产生井间干扰的情况下,达到对储量的最大控制和动用程度。若井距过大,井间就会有部分含气砂体不能被钻遇或在储集层改造过程中不能被人工裂缝沟通,造成开发井网对储量控制程度不足,采收率低;若井距过小,钻井地面费用增加,同时出现相邻两口井钻遇同一砂体或人工裂缝系统重叠的现象,从而产生井间干扰,致使单井最终累计产量下降,经济效益降低。研究区为岩性气藏,受其成藏特点的影响,井网不规则,井网形式以适应砂体走向和分布、较高程度地控制储量为原则,综合考虑经济因素进行部署,具体位置应优选储层发育好、产能较大、气层重叠部位,便于开采后期的层间调整[4,5]。

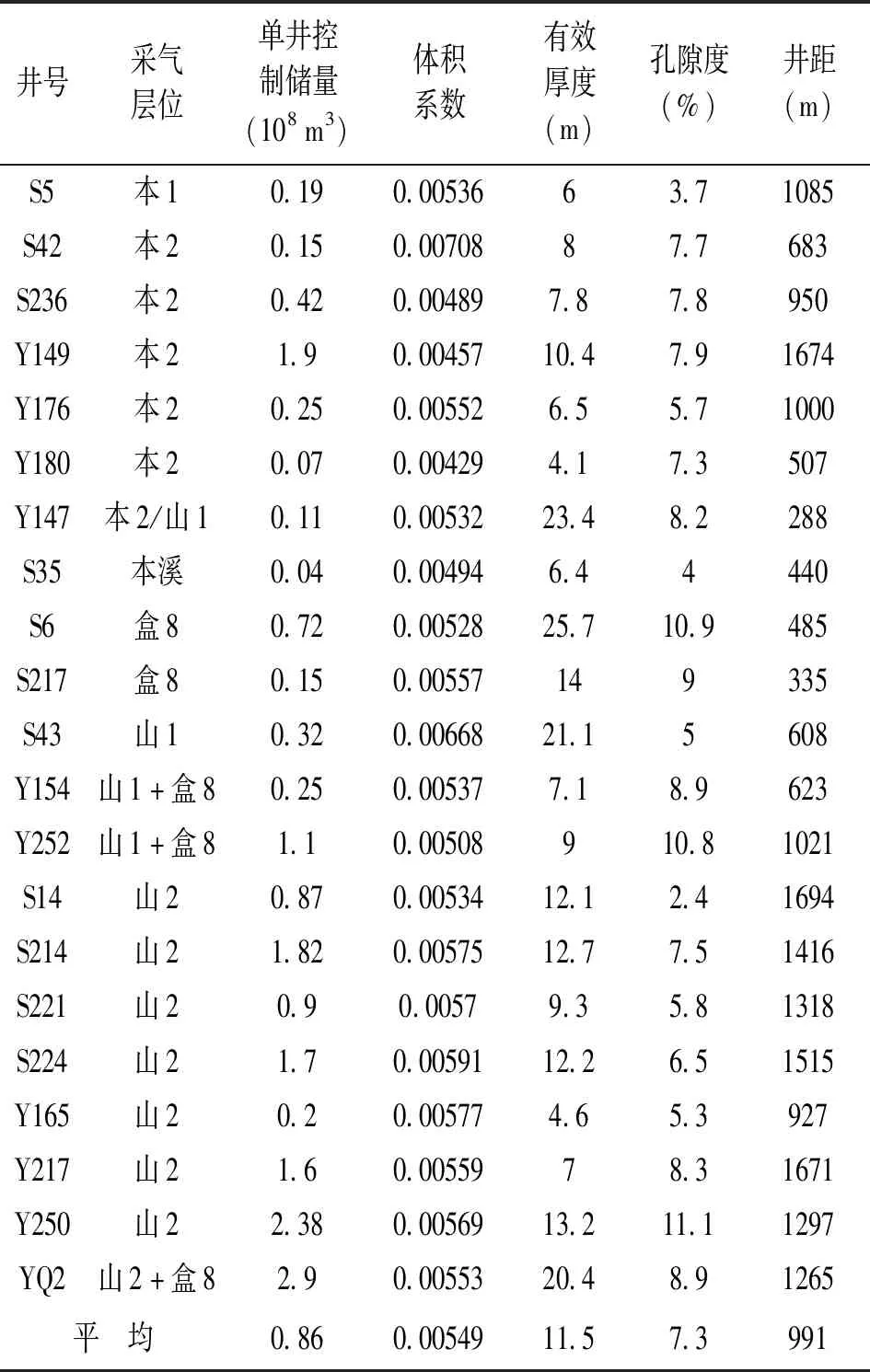

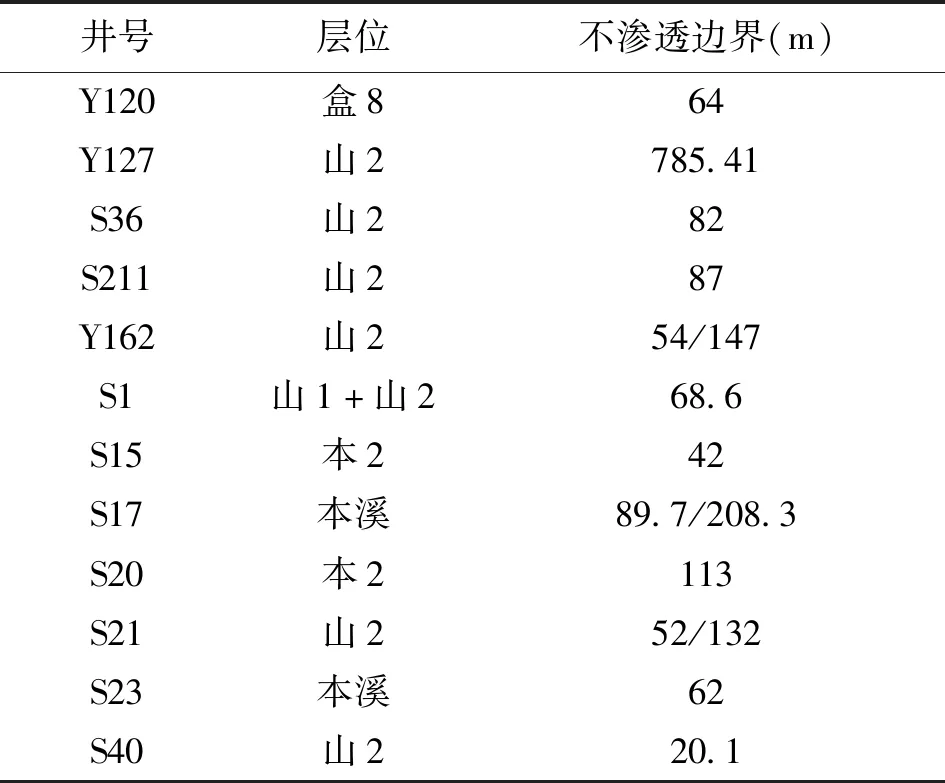

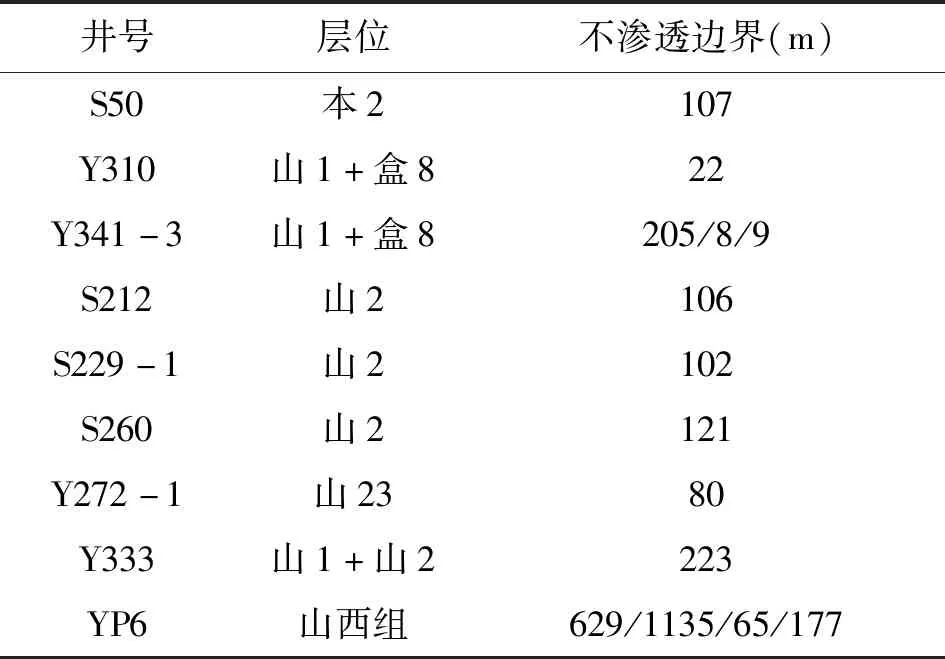

本研究首先通过统计试采井单井井距及控制储量,表1为研究区部分井单井控制储量井距统计表,统计得到研究区井距为288 m~1694 m,中值为1000 m,平均为991 m,基本确定目前研究区的井距范围。通过统计部分试井测试不渗透边界可知(表2),部分生产井受储层连通性的影响,控制面积较小,储集体内部存在岩性界面或成岩作用形成的物性界面,导致单个储渗单元规模较小。表2统计结果表明,距离不渗透边界的长度从8 m到1135 m不等,说明气藏非均质性强,研究区渗流单元大小不一,单井泄气半径不均。目前的平均井距991 m,不能有效控制气藏,因此,应具体根据不同的渗流单元制定相应井距,从而提高储量动用程度[2]。

表1 研究区部分井单井控制储量井距统计表

表2 研究区部分试气井不渗透边界统计表

(续表2)

井号层位不渗透边界(m)S50本2107Y310山1+盒822Y341-3山1+盒8205/8/9S212山2106S229-1山2102S260山2121Y272-1山2380Y333山1+山2223YP6山西组629/1135/65/177

备注:不渗透边界54/147,表示试井解释得到两条不同方位的边界距离,分别是54 m和147 m。

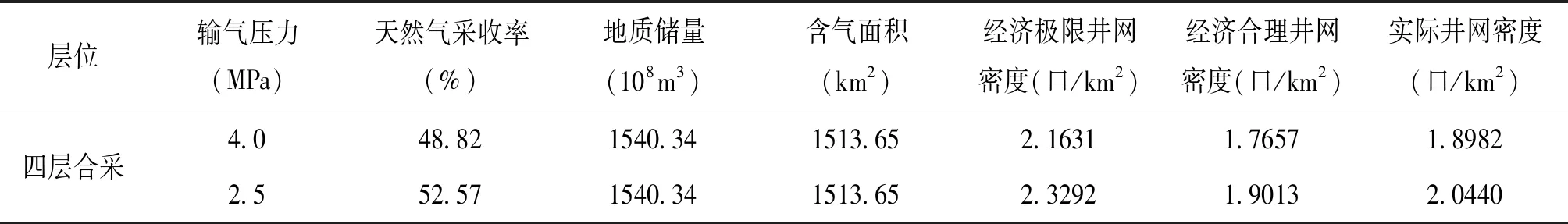

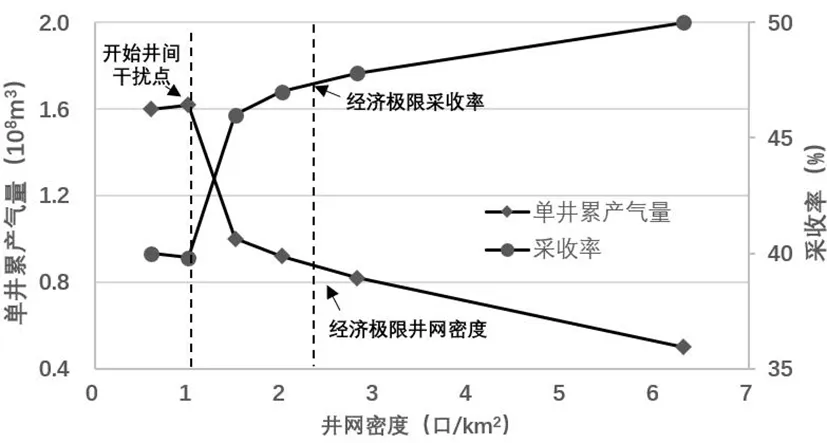

参考研究区开发方案中经济极限井网密度计算结果(表3),当输气压力为2.5 MPa时,经济极限井网密度为2.3口/km2,意味着当井网密度>2.3口/km2时,钻井和地面成本增加,经济效益降低。图3为开发方案中计算的井网密度-单井最终累计采气量-采收率关系曲线图,由图3可知,当井网密度>1口/km2时,气井开始出现井间干扰,但随着井网密度增加,气藏采收率在持续提高;综合考虑经济极限井网密度和采收率,气藏合理井网密度区间为1.0口/km2~2.3口/km2。由三角形布井方式井距计算公式(公式1),其中SPC为实际井网密度,计算合理井距区间为659~1000 m。

(1)

表3 研究区开发方案井网密度计算结果

图3 井网密度-单井最终累计采气量-采收率关系曲线

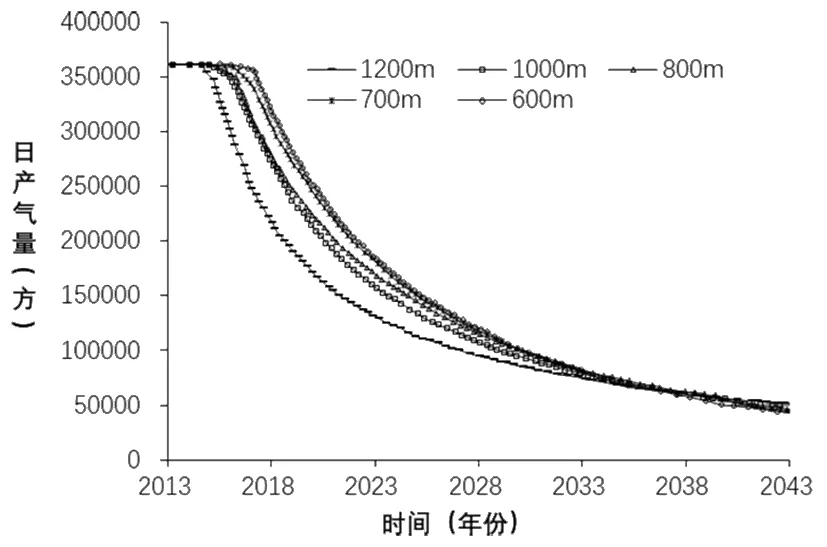

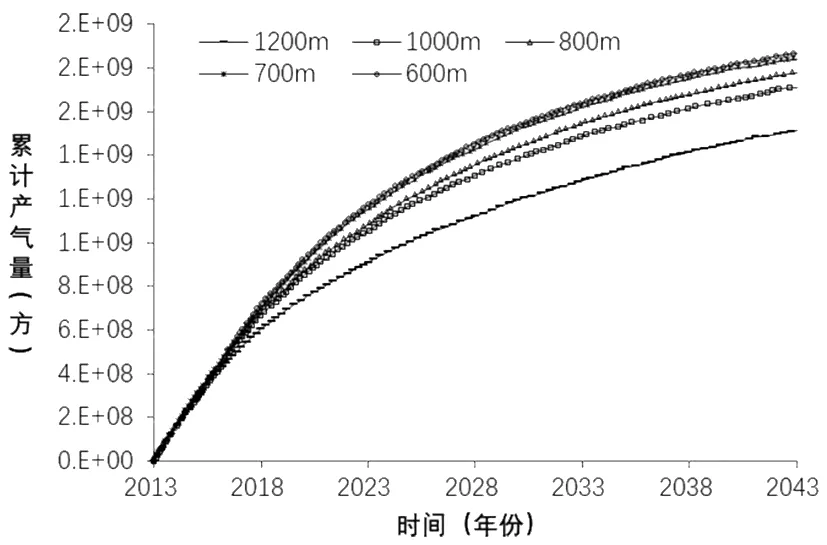

本次研究在此基础上设置不同井距,采用数值模拟方法模拟单井的生产动态,预测生产指标,研究井距与日产和最终累计产量之间的关系(见图4、图5)。图4是不同井距下日产气量模拟曲线,表明日产气量降低的幅度随着井距的增大而增大,气井在1200 m井距下日产气量降幅最大。图5是不同井距下累产气量模拟曲线,发现气井累计产气量随井距的降低而增加,说明储量控制程度随井距降低而提高,600 m井距下的累计产气量最高,700 m井距下的累计产气量略低,综合考虑开发方案中经济合理井距区间(659 m~1000 m),为满足经济和技术要求,在部署加密井时,适当缩小井距,进行井网加密,可降低井距到700 m,以实现经济高效气田开发。

图4 不同井距下日产气量对比曲线

图5 不同井距下累产气量对比曲线

3 结论

本研究基于气藏数值模拟,对采气速度和合理井距两项指标进行模拟优选,得到如下结论:将研究区的采气速度由目前的1.42%提高至3%时,气藏累计产气量最高,建议后期开发调整时适当提高采气速度,以提高气藏最终采收率;由于研究区储层连通性较差,渗流单元大小不一,目前平均井距(991 m)不能较好控制气藏,将井距降低为700 m时,气井累产气量最高,建议在井控面积较小的区域部署加密井,将井距降低为700 m,以提高气藏井控程度和气藏最终采收率。