秦巴山区近15年植被NPP时空演变特征及自然与人为因子解析

李金珂,杨玉婷,张会茹,黄铝文,高义民,2,*

1 西北农林科技大学 a.资源环境学院,b.信息工程学院,杨凌 712100 2 农业部西北植物营养与农业环境重点实验室,杨凌 712100

植被净初级生产力(Net Primary Production,NPP)是绿色植物通过光合作用,在单位时间、面积上将光能转化为化学能所积累的干物质总量——即从有机物总量(GPP)中扣除自养呼吸(RA)后剩余的部分。它是表征陆地生态系统质量状况、评价区域生态系统功能协调性及可持续发展的重要指标[1]。

研究NPP对于探明陆地生态系统的作用机制和制定可持续发展战略具有重要的理论和实践意义,因此多年来一直是生态学等领域研究的热点,并成为国际研究计划的核心内容之一[2]。

随着空间探测技术的不断进步,利用遥感观测数据结合生态过程模型(BIOME-BGC)开展陆地NPP监测和变化趋势分析已成为研究NPP的有效手段[3-5],并在全球不同区域得到验证[6-7]。国内学者应用MOD17A3数据对国内众多区域如横断山区[8]、长江源生态脆弱区[9]、西北干旱区[10]、黄土高原[11]、锡林郭勒盟草原[12]、中国东南部[13]及全国农田[14]等不同空间尺度的NPP时空格局及影响因子进行分析,均发现NPP与降雨、气温存在相关性,但影响NPP变化的主要气候因子存在明显的区域差异性。此外NPP时空分异除与上述气候因素相关外,还可能受到地形、植被类型等其他自然因子[15-16]和人为因子[12,17]的影响:地形可引起植被垂直分带现象,不同植被类型NPP存在差异,人为活动造成土地利用方式转变进而影响NPP变化。因此,区域尺度NPP变化的影响机制尚未完全清晰[18]。

秦巴山区作为我国地理重要南北分界线,生态脆弱、气候敏感,自然过渡特征明显,一直以来都是生态环境变化研究的热点区域[19]。目前,有关该地区的NPP研究多集中于狭义的秦岭山地或陕西境内[20-21],研究内容多为模型估测、时空演变及与气温、降雨的相关性[22-23],而对秦岭-大巴山广大区域NPP的地形、植被等自然因子和人为因子的贡献率以及因子交互作用的定量研究还有待补充。基于此,本文运用MOD17A3数据,分析2000—2014年秦巴山区NPP时空演变特征,并对NPP的自然和人为因子量化研究,以期查明NPP变化的主要影响因素,为深入探索区域生态系统与环境因子的内在联系和改善生态环境、合理开发利用自然资源提供理论依据。

1 研究区及数据

1.1 研究区概况

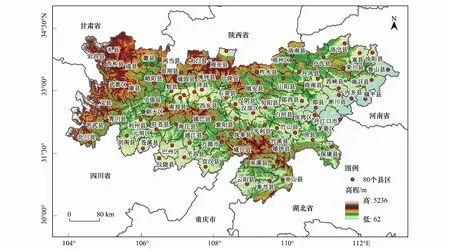

秦巴山区位于我国中部(30°30′—34°37′N,103°44′—113°13′E),总面积22.5万km2,地跨甘、蜀、陕、渝、豫、鄂5省1市80个县/区(图1),地势西高东低,海拔高度悬殊。地貌类型以山地丘陵为主,间有盆地,形成“三山夹两川”格局。全区受季风气候影响,兼有暖温带和亚热带特征,水资源丰富,是汉江、嘉陵江、丹江等主要河流的发源地,年均降水量450—1300mm,年均温度12—16℃。植被类型多样且地带特征明显,秦岭主体为暖温带落叶阔叶林为优势的植被类型,秦岭以南的大巴山区为北亚热带常绿-落叶阔叶混交林[24],是我国人文、地理、气候、生物等南北过渡区,也是气候变化的敏感区和生态环境的脆弱区[25]。

1.2 数据来源及处理

本文使用的NPP为2000—2014年MOD17A3数据,空间分辨率1km,是美国蒙大拿大学数字地球动态研究组(NTSG)提供的遥感数据产品(http://files.ntsg.umt.edu/data/),秦巴山区在正弦曲线投影中的产品号为h26v05、h27v05。该数据的估算采用BIOME-BGC模型[8],纠正云层和气溶胶影响,精度得到提高。产品中的质量控制数据(NPP_QC)可检验不同地区NPP可靠性[16],经统计研究区NPP数据质量为高、中等级区域达96.2%,表明数据质量较好,在该区域NPP的研究中具有可靠性,反演失败面积仅0.56%(集中于湖泊水库等非陆地区),为突出陆地NPP变化规律将其剔除。

图1 秦巴山区高程及地理区位图Fig.1 The elevation and geographical location of Qingling-Daba Mountains

气候数据包括降雨、气温和蒸散量数据。其中,2000—2014年降雨和气温数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/),空间分辨率1km,基于全国2400多个气象站点日观测数据,应用ANUSPLIN软件由平滑样条函数法分析插值生成[26],按区域特征划分类型区。蒸散量(Evapotranspiration,ET)采用2000—2014年MOD16A3产品,下载地址:http://files.ntsg.umt.edu/data/。该数据集包括4个子数据,基于Penman-Monteith遥感模型估算[27],空间分辨率1km。利用MOD16A3数据对蒸散量进行研究已得到广泛应用和验证[27-28],故该数据在秦巴山区的研究中符合精度要求,具有可靠性。本文选取按年合成实际蒸散量ET,按自然间断点法[29]分类。

地形数据采用SRTM 90m DEM产品,来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)。从高程数据中提取坡度,并根据区域特征[15]及水土保持坡度分级标准(GB_T15772—1995)划分为6类。

植被类型采用1∶100万栅格数据,研究区包括阔叶林、针叶林、灌木、草丛、草甸、栽培植被6种植被类型;土地利用数据为2000和2010年两期,按分类体系划分耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6个一级类。以上数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/)。

上述数据均按研究区范围进行镶嵌、裁剪,定义投影为WGS—1984;因MODIS数据以HDF格式存储,利用MCTK工具转换为tiff格式,得到逐年NPP和ET栅格数据;地形数据重采样为1km。

2 研究方法

2.1 GIS空间分析

针对连续的时间序列数据,本文采用GIS空间分析的线性拟合法对NPP变化趋势进行逐栅格分析,并进行显著性F检验[9],计算公式为:

(1)

式中,Slope为NPP的拟合斜率,NPPi为第i年NPP值,i为年变量,n为样本数。Slope反映某一时段总体变化趋势,Slope>0呈增加趋势,反之呈减少趋势。查F分布临界值表,显著性水平为95%和99%时,其临界值为4.667和9.074。据此将变化趋势划分为5类:极显著减少(Slope<0,P<0.01)、显著减少(Slope<0,0.01≤P<0.05)、变化不显著(P≤0.05)、显著增加(Slope>0,0.01≤P<0.05)、极显著增加(Slope>0,P<0.01)。

2.2 相关性分析

地理要素之间相互关系密切程度的测定,主要是通过对相关系数的计算和检验来完成[14]。本文通过逐栅格的空间分析法对NPP及其驱动因子的相关性进行探讨,计算公式为:

(2)

2.3 地理探测器分析

地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动力的一组统计学方法,包括风险探测、因子探测、生态探测和交互探测[30]。本文选用地理探测器的因子探测和交互作用探测。其中,因子探测可用来解析某种因子是否是形成NPP空间分异主要原因,计算公式为:

(3)

式中,n和σ2为区域样本数和方差,m为D的分区个数,nD,i为D在i(i=1,2,…,m)级区域样本数。P取值范围[0,1],P值越大表明该因子对NPP的影响越大,根据P值大小可判断各因子的贡献率。

交互作用探测,用来识别两个因子间的交互作用,是否会减弱或增强对NPP影响,或者因子间的交互作用是独立的[31]。计算方法:首先,运用公式(3)分别计算单因子X1和X2的P值:P(X1)和P(X2);再用公式(3)计算双因子交互(即X1和X2两个图层叠加相交成一个新图层X1∩X2)的P值:P(X1∩X2)。

交互探测结果如下:min(P(X1),P(X2))

3 结果与分析

3.1 植被NPP时间演变特征

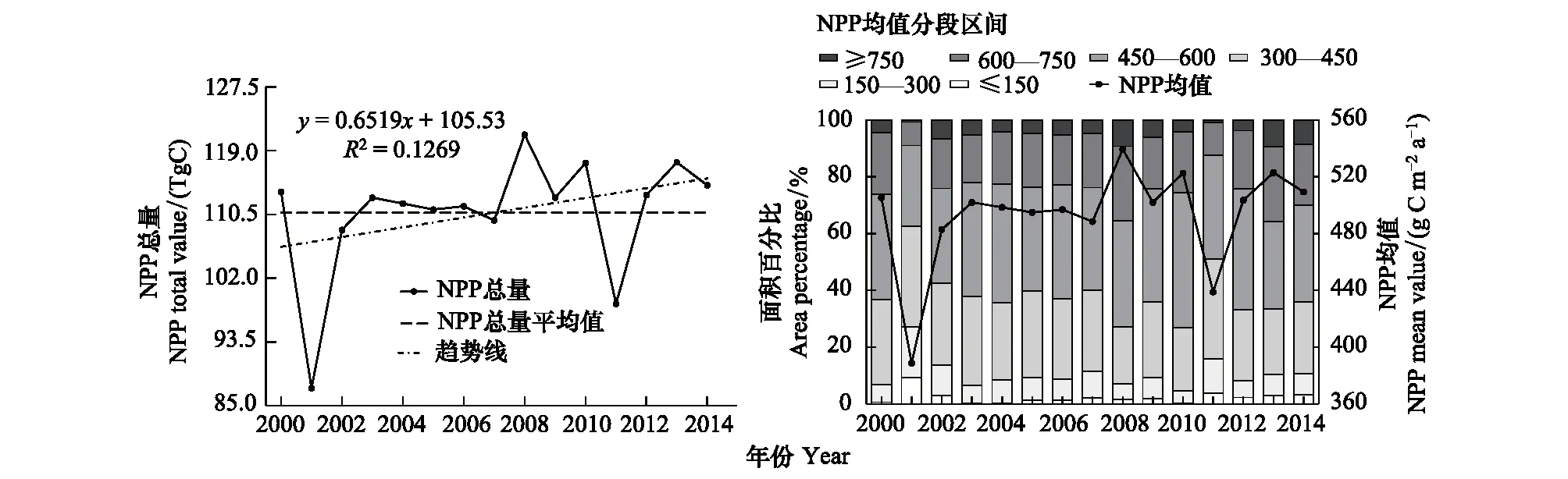

秦巴山区2000—2014年NPP总量的年际变化呈波动增加趋势(图2a),增速0.65TgC a-1,波动范围87.31—121.15TgC(1TgC=1012gC),多年平均值110.74TgC,其中,2008年NPP总量最高达121.15TgC,超出平均值10.41TgC,2001年NPP总量最低仅87.31TgC,低于平均值23.43TgC。逐年对比NPP总量偏离平均值的程度,其中2001年和2011年偏离平均值程度较大,2003—2007年期间NPP总量在平均值周围波动,变化不明显,从2012年起NPP总量均高于多年平均值。

将秦巴山区单位面积的NPP均值划分为6个等级并统计面积百分比,图2b结果显示:2001年NPP均值最低为388.76gC m-2a-1,2008年NPP均值最高为539.40gC m-2a-1,其余年份的NPP均值均处于300—600gC m-2a-1范围内,面积百分比介于48%—83%之间,是研究区NPP均值的主要类型区。NPP均值≤150gC m-2a-1的面积百分比,仅2001年为9%,其余年份均小于4%;NPP均值在150—300gC m-2a-1的面积百分比,除2000年外整体呈波动减少趋势;NPP均值在600—750gC m-2a-1的面积百分比介于8%—26%之间;NPP均值≥750gC m-2a-1的面积百分比基本在5%以上,但2001年和2011年不足1%。

图2 秦巴山区2000—2014年NPP总量及均值年际变化Fig.2 The annual variation of NPP total and mean value in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

3.2 植被NPP空间演变特征

图3 秦巴山区2000—2014年NPP均值空间分布Fig.3 Spatial distribution of NPP mean value in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

秦巴山区2000—2014年NPP均值空间分布整体呈“西高东低”特征(图3),高值区域位于秦岭山脉西段、大巴山脉绵延区,低值区域位于渭河流域东南部、南阳盆地及汉江平原;在行政区划上,高值集中于四川、重庆及甘肃东南部,低值集中于河南、湖北及陕西东南部。统计结果表明,研究区NPP均值493.09gC m-2a-1,变化范围29.83—1305.49gC m-2a-1,变异系数0.26,平均标准差121.44,表现出较强的空间分异性,各省/市NPP均值由大到小排序为:四川区域>甘肃区域>重庆区域>陕西区域>湖北区域>河南区域(统计表略)。

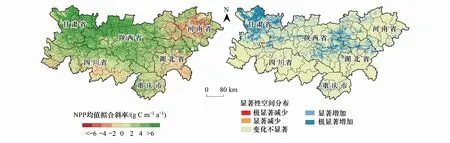

NPP均值拟合斜率介于-28.83—28.02gC m-2a-1之间,斜率为正的区域面积占比79.96%,表明NPP整体呈增加趋势(图4a)。其中,极显著增加区域面积占比9.46%,主要位于秦巴山区甘肃片区的北部、陕西片区的东部(图4b),该类型区内拟合斜率的平均值为7.91gC m-2a-1;显著增加区域斜率范围介于1.66—14.27gC m-2a-1之间,面积占比8.98%。斜率为负的区域主要位于秦巴山区河南中部、湖北东南部、四川的部分地区,面积占比20.04%,极显著和显著减少区域呈零星状分布,面积占比仅0.56%。变化不显著区域的面积占比80%,该类型区内拟合斜率的平均值为2.03gC m-2a-1。

图4 秦巴山区2000—2014年NPP均值拟合斜率与显著性空间分布Fig.4 The regression slope of NPP mean value and significant distribution in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

3.3 不同植被类型NPP演变特征

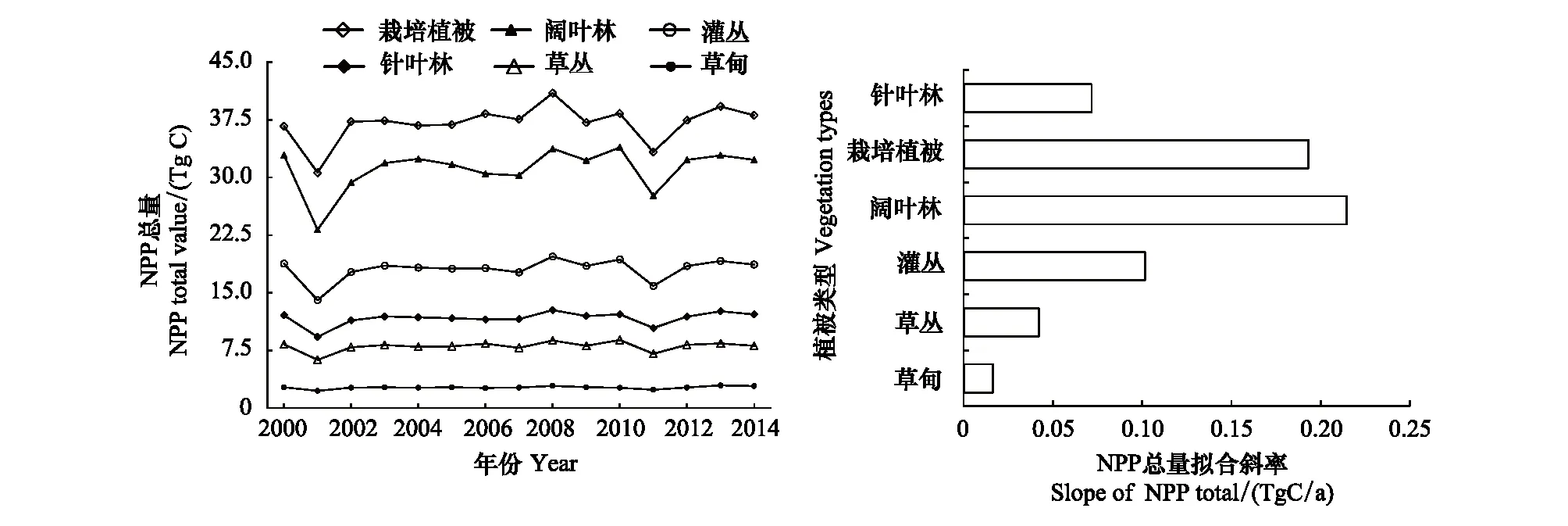

秦巴山区不同植被类型的NPP总量存在较大差异(图5a),栽培植被和阔叶林最高,均在23.2TgC以上;其次是灌丛和针叶林,介于9.27—19.71TgC之间;最低为草丛、草甸类型。其中,阔叶林和栽培植被的NPP总量共计68.23TgC,占区域NPP总量的63%,是对秦巴山区生态系统最具贡献的植被类型。各植被类型NPP总量的年际变化幅度存在差异,栽培植被、阔叶林变化幅度明显,草甸植被变化微弱。统计不同植被类型NPP总量的拟合斜率,图5b显示:斜率为正均呈增加趋势,阔叶林增速最大为0.22TgC a-1,草甸最小仅0.02TgC a-1,NPP总量增速依次为:阔叶林>栽培植被>针叶林>灌丛>草丛>草甸。

图5 秦巴山区2000—2014年不同植被类型的NPP总量及拟合斜率Fig.5 The annual variation of NPP total value and slope over different vegetation types in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

3.4 植被NPP的自然因子解析

根据秦巴山区的自然特征,借鉴已有研究[10,19,23],本文从地形、气候两方面入手,分析NPP与高程、坡度、降雨、气温、实际蒸散量5个自然因子的相关性,并引入地理探测器模型进一步分析自然因子对NPP的贡献率。

3.4.1植被NPP与自然因子的相关性

选取50m高程和2°坡度为间隔,分别统计研究区NPP均值,借助分段函数予以显示(图6),分析NPP随高程和坡度的变化特征,并用标准差反映变化幅度。

NPP与高程相关性可划分四个阶段(图6a):阶段一(150—650m),迅速上升,高程每升高100m,NPP均值增加25.4gC m-2a-1;阶段二(700—1250m),微弱下降,高程每升高100m,NPP均值减少7.6gC m-2a-1;阶段三(1300—3150m),波动上升,高程每升高100m,NPP均值增加7.7gC m-2a-1;阶段四(≥3200m),急剧下降,高程每升高100m,NPP均值减少35.3gC m-2a-1。张静等[15]认为,低海拔植被垂直分带不明显,高海拔植被稀少且环境恶劣,故高程≤100m和高程≥4600m时NPP值未统计。随NPP均值的阶段变化,其标准差也呈现“由小变大-缓慢变小-平稳波动-剧烈变化至减小”特征。

NPP与坡度的相关性,图6b显示:在0—9°时,随坡度增加,NPP均值及标准差均增大;在11—47°时,NPP均值在波动中缓慢上升,标准差无明显变化;当坡度≥49°时,NPP均值波动剧烈、逐渐减小,标准差也随之减小,此过程由于极陡坡出现,NPP均值可能产生无规律的异常值;当坡度≥63°时,像元数仅占0.03‰,NPP值未进行统计。与高程相比,NPP均值的极大值与极小值在坡度影响下仅相差151.45gC m-2a-1,远小于前者537.38gC m-2a-1的差距。

图6 秦巴山区2000—2014年NPP均值与高程(a)、坡度(b)的关系Fig.6 The relationship of mean NPP,DEM (a)and slope (b)in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

图7 秦巴山区2000—2014年NPP与气候因子间相关性及显著性的空间分布Fig.7 Distribution of correlation and signification between NPP and climate factors in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

逐栅格分析NPP与降雨、气温相关性,图7a、b结果显示:NPP与降雨相关系数介于-0.73—0.81之间,在空间上,正、负相关区域分别沿秦岭山脉以北和以南分布,这与我国800mm年等降水量线形成的半湿润和湿润区相吻合。正相关区域占68.42%,其中4.72%区域通过P<0.05显著性检验,分布于秦巴山区甘肃区域西北部和河南区域中部,无显著负相关区域。NPP与气温相关系数介于-0.71—0.89之间,正相关区域占63.89%,其中显著正相关占2.35%,主要位于秦巴山区四川区域内。NPP与降雨、气温均呈正相关区域占36.79%,均呈负相关区域仅4.48%,因此NPP与降雨、气温呈显著正相关性。

本文运用表征水热循环特征[32]的实际蒸散量数据,分析降雨、气温耦合作用与NPP的相关性。图7c结果显示,NPP与实际蒸散量的相关系数介于-0.86—0.96之间,正相关区域占77.95%;图7d结果显示,13.39%区域呈显著正相关,12.84%区域呈极显著正相关,该范围集中于秦巴山区的甘肃、四川区域;秦岭北部、汉江谷地东南部的NPP与实际蒸散量呈负相关性,该区域均未通过P<0.05显著性检验。

3.4.2自然因子对植被NPP的贡献率

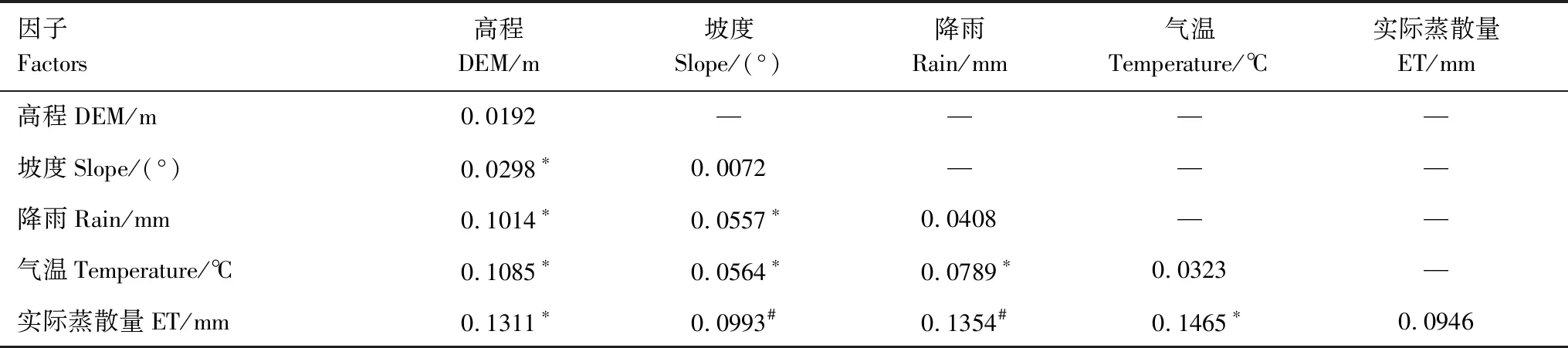

为进一步确定上述自然因子对NPP的贡献率,查明影响秦巴山区NPP变化的主要因素,对高程、坡度、降雨、气温、实际蒸散量5个因子作因子探测和交互作用探测分析,将公式(3)计算得到的因子探测P值作为各自然因子的贡献率,表1为因子探测和交互作用探测的结果。

表1 秦巴山区2000—2014年NPP自然因子探测及其交互作用探测结果Table 1 The result of factor and interaction detector for natural factors of NPP in Qinling-Daba Mountains during 2000—2014

“#”表示交互作用为双因子增强,“*”表示交互作用为非线性增强,“—”表示无数据

因子探测结果显示,秦巴山区自然因子对NPP的贡献率存在显著差异(P<0.01),由大到小依次排序为:实际蒸散量(0.0946)>降雨(0.0408)>气温(0.0323)>高程(0.0192)>坡度(0.0072)。其中,气候因子中连接水热综合效应的实际蒸散量对NPP贡献率最大,是影响NPP变化的主要因子;就降雨、气温的单因子贡献率而言,NPP变化受前者影响明显,这与上述相关性分析结果相吻合;在地形因子中,坡度对NPP空间分异特征的影响明显弱于高程。

根据交互作用探测结果,实际蒸散量∩降雨(0.0993),实际蒸散量∩坡度(0.1354),交互作用P值大于二者最大值0.0946,表现为双因子增强;其他因子两两交互P值大于P(X1)+P(X2)之和,表现为非线性增强。对NPP贡献率排在前三位的主导交互作用为:实际蒸散量分别与气温、降雨和高程因子的耦合;与单因子的贡献率不同,气温与实际蒸散量交互作用的贡献率略大于降雨;区域多起伏山地,实际蒸散量与高程交互作用增强,可能与地形导致植被地带性及降雨、气温的空间再分配有关[17]。

3.5 植被NPP的人为因子解析

人类在生产、生活及其他方式中改变土地利用方式,会直接影响植物光合作用和呼吸作用,进而导致NPP发生变化[19]。朱文泉等[33]学者认为,土地利用/覆被变化(LUCC)是最具人类特征活动形式。

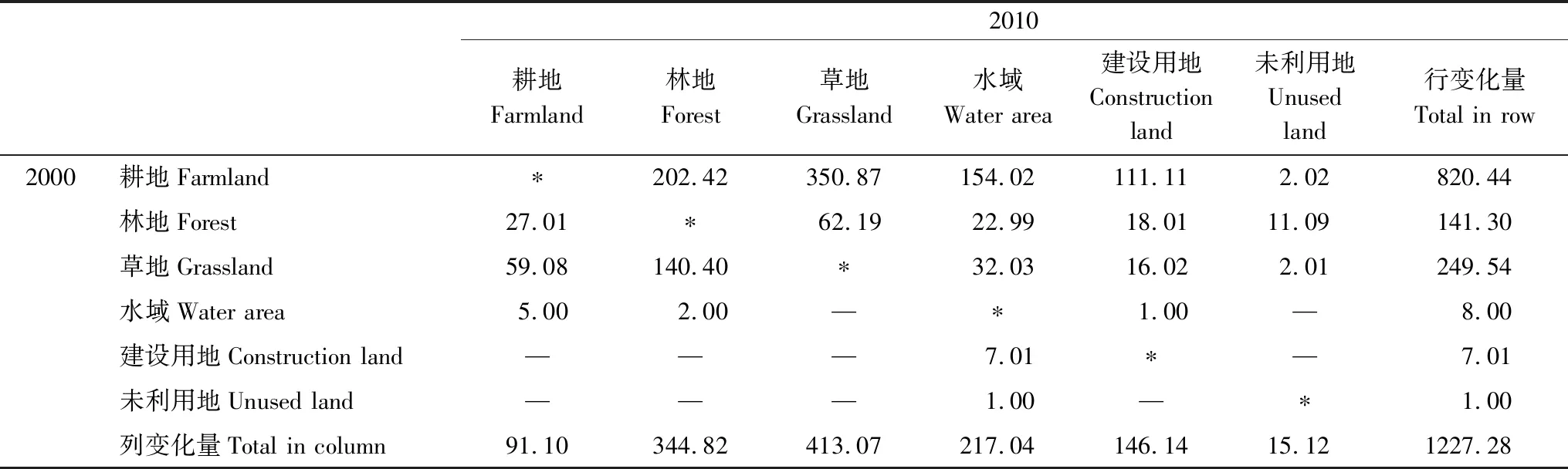

统计秦巴山区LUCC面积变化情况,表2结果显示:2000—2010年研究区地利用面积变化共计1227.28km2;其中,耕地转移到草地的面积最多,为350.87km2,占耕地转移总面积42.77%;其次是耕地转移为林地,转移面积为202.42km2;草地主要转出方式为林地,占草地转移总面积56.26%;未利用地转移面积最少且主要转向水域。从整体上看,经10年土地利用方式变化,林地、草地、水域和建设用地的面积明显增加,而耕地则显著减少,土地利用转移方式主要为耕地的转出和其他用地类型的转入。

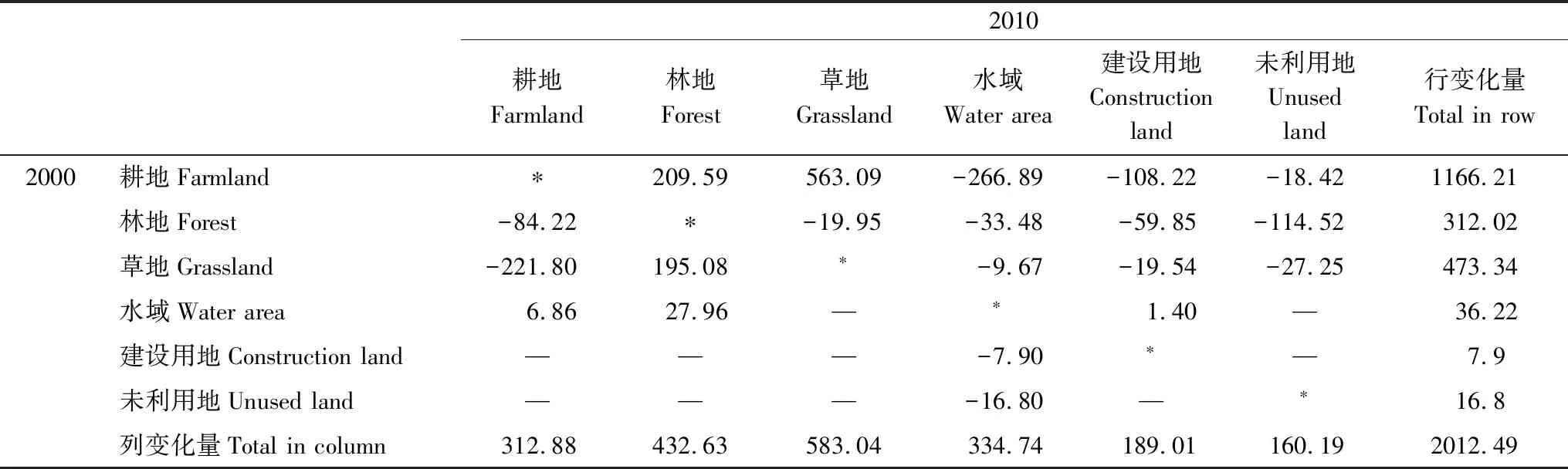

不同土地利用面积变化的NPP损益值可借助NPP总量变化进行衡量。当林地等NPP较高的土地类型转移到水域等NPP较低的土地利用类型时,NPP总量降低;反之,当未利用地、水域、建设用地等NPP值较低的土地类型转为林地、草地等NPP较高的区域时,NPP总量增加[17]。本文统计秦巴山区土地利用类型转移的NPP总量,以期解析NPP时空演变的人为因子。表3结果表明:LUCC造成NPP总量变化2012.49×10-5TgC;其中,耕地转化为林地、草地情况下NPP总量变化最为明显,增加值达772.68×10-5TgC;耕地转向水域、建设用地导致NPP总量减少375.11×10-5TgC;林地在转为其他地类时NPP总量均有减少;草地转为耕地NPP总量损失221.81×10-5TgC,转为林地增加195.08×10-5TgC。

表2 秦巴山区2000—2010年土地利用面积变化转移矩阵/km2Table 2 Land use transition matrixes in Qinling-Daba Mountains during 2000—2010

“行变化量”指2000年某种土地利用类型转出为2010年其余地类过程中面积变化之和;“列变化量”指2000年其余土地利用类型转入为2010年某种地类过程中面积变化之和;“—”表示无数值或数值很小;“*”表示相同土地类型下未发生转化部分

表3 秦巴山区2000—2010年土地类型转移下NPP总量变化矩阵/10-5TgCTable 3 Total NPP Variation matrixes of different landues conversion types in Qinling-Daba Mountains during 2000—2010

“行变化量”指2000年某种土地利用类型转出为2010年其余地类过程中NPP总量绝对值之和;“列变化量”指2000年其余土地利用类型转入为2010年某种地类过程中NPP总量绝对值之和;“—”表示无数值或数值很小;“*”表示相同土地类型下未发生转化部分

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.1.1植被NPP数据适用性评价

验证数据适用性能够准确评价植被NPP时空演变特征及其驱动因子。本文选取对比其他模型估算值的精度验证法[8],比较研究区范围内NPP均值。表4结果表明,本研究基于MOD17A3数据得到的秦巴山区近NPP均值为493.09gC m-2a-1,基本处于各模型模拟结果(344—900gC m-2a-1)范围内,且在变化趋势上与张静、王娟、袁博等研究[15,20,33]表现出一致性,特别是在秦岭山区,NPP均值均呈现西、南部高于东、北部的空间特征趋势,这与研究区植被类型的实际分布特征相吻合,因此该数据在秦巴山区NPP相关研究中具有较高的可靠性。此外,不同时间、模型、区域NPP均值存在差异,具体表现为C-FIX模型估算NPP均值范围略高于MOD17A3数据[22],汉江流域NPP均值范围略小于秦岭山区[15],这可能与模型关键参数取值差异、研究区域和时间序列差异及数据质量差异有关[11]。

4.1.2植被NPP时空特征及因子解析

秦巴山区近15年NPP整体呈增加趋势,其总量增速为0.65TgC a-1,低于全国平均水平[35],其波动趋势也与同期气候条件相一致(如2001年降雨量少、气温偏高,造成多数地区干旱,NPP处于低值水平[23]),这反映出生态系统的稳定性易受气候变化的扰动;在空间分布上,秦巴山区NPP具有较强的植被类型、地形地貌和地域分异特征,这是由该区域复杂的植被、地形、气候分布特征所致,同时人类生产、生活的方式及过程也对植被产生间接影响。本研究发现NPP与气温、降雨的相关性在秦岭南北存在显著差异:秦岭以北与降雨呈正相关、与气温呈负相关,而秦岭以南则完全相反。这与秦岭对气流的阻滞作用引起的南北气候差异有关,秦岭以北年均降水量和气温均明显低于秦岭以南地区,因此,秦岭以北区域在夏季高温季节植被生长更易遭受干旱威胁,该条件下水热条件的组合不利于其生长[36]。

表4 秦巴山区植被NPP均值与其他模型模拟均值的对比Table 4 Comparison of mean NPP in Qinling-Daba Mountains and that by other different methods

气候因子在某一地区的水热组合效应可借助实际蒸散量得以体现[32]。本研究发现实际蒸散量对NPP时空变化的贡献率最大,是秦巴山区NPP的主要影响因素,反映出NPP与气候因子的组合关系十分密切。当土壤下垫面比较干旱时,蒸散量多受降雨影响,而下垫面水分充足时,温度等因素成为蒸散量变化的主要因素[28]。秦巴山区甘肃区域气候干旱、温度偏低、土壤水分少,因而地表蒸发量与植被蒸腾产生的水汽含量较少,实际蒸散量下降,植被处于不利的生态环境,NPP累积量低;秦巴山区四川区域降雨量充足、温度适宜,NPP与实际蒸散呈显著正相关性,因而NPP均值较高。本研究还发现NPP与高程、坡度间阶段性特征明显且在高程影响下变化幅度更大,这是由于高程直接影响植被类型分布和气温状况,而坡度通过坡面侵蚀强度起着间接作用的结果[21]。因此,地形也是通过控制水热和土壤条件,影响其他环境变化进而对植被格局产生影响[10]。

上述现象均表明NPP的自然影响因子间存在耦合关系。分析交互探测量化结果进一步证明:任意两种自然因子间共同作用的贡献率均高于单因子水平,即秦巴山区NPP受多种自然因子交互作用的影响。其中,地形与气候因子交互效应明显:气温随海拔升高逐渐降低,降雨在一定高度会导致空间再分配[15]。NPP与气温在高海拔的相关性强于低海拔,可能由于高海拔地区乔木林覆盖率高,对气温变化较敏感;而NPP与降水的相关性则完全相反,这可能与低海拔地区人为因素干扰严重,多为草甸、草丛或栽培植被,受水分影响较大有关。

人为因子对NPP影响表现为土地利用方式变化造成NPP总量的损益。截止2010年,转入到林地、草地的NPP总量增加975.77×10-5TgC,这是由于国家实施水土保持和还林还草政策以来,秦巴山区植被覆盖度整体呈增加趋势[36],故植被固碳能力有所增强;但由于城市扩张及人类不合理利用方式,建设用地增加同时导致耕地、林地和草地减少,造成NPP总量损失186.21×10-5TgC。因此,LUCC对NPP的影响可分为还林还草积极效应及城市发展和人类破坏等消极效应,这与张珺等[12]研究相吻合。

综上所述,由于影响NPP的自然和人为因子种类众多、内部关系错综复杂,加之人类活动方式多样、难以量化,导致对于NPP时空变化的自然和人为因子相互效应判断仍存在很大的不确定性。本研究仅从土地利用方式转移方面初步分析了研究区NPP的人为因子,进一步寻求人类活动的定量化方法以及细化衡量指标,仍需深入探讨。

4.2 结论

本文基于MOD17A3的NPP数据,以及气候、地形、植被类型和土地利用数据,对秦巴山区近15年NPP的时空演变特征及其自然与人为因子进行研究,主要结论如下:

(1)秦巴山区2000—2014年NPP均值493.09gC m-2a-1,波动范围29.83—1305.49gC m-2a-1,地域差异明显,空间异质性强。NPP均值呈增加趋势(即拟合斜率>0)面积占80%,表明区域生态环境质量改善。不同植被类型NPP总量存在差异,其中阔叶林和栽培植被是对区域生态系统最具贡献的类型。

(2)NPP与自然因子存在相关性。其中,随高程、坡度增加,NPP均值呈阶段性变化趋势,坡度影响NPP变化幅度弱于高程,降雨、气温、实际蒸散量与NPP呈显著正相关性,实际蒸散量对NPP影响程度(包括显著性面积及相关系数)大于降雨和气温。

(3)NPP时空演变受自然和人为等因子的综合作用。其中,各自然因子对NPP的贡献率存在显著差异,实际蒸散量是秦巴山区NPP变化的主要自然影响因子,任意两种自然因子交互作用的贡献率高于单因子,即区域NPP变化受多种自然因子的交互影响。人为因子对NPP的影响为土地利用类型的转变,体现在耕地的转出和林地、草地、建设用地的转入,表明研究区NPP变化主要受到还林还草的积极影响及城市发展和人类破坏等的消极影响。