三江源国家公园长江源园区人熊冲突现状与牧民态度认知研究

代云川,薛亚东,程一凡,张于光,张留栓,张 毓,罗 平,李迪强,*

1 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091 2 国家林业和草原局生物多样性保护重点实验室,北京 100091 3 祁连山国家公园青海省管理局,西宁 810007 4 白马山自然保护区,重庆 401147

当人类活动区域与野生动物活动范围在空间上发生重叠时,二者之间的冲突就在所难免[1]。目前,地球上每个生态系统都或多或少受到人类活动的影响,在一定程度上导致了野生动物栖息地质量下降和自然食源减少,进而加剧了人类与野生动物之间的冲突,特别是与大型食肉类动物之间的冲突[1-3]。野生动物肇事导致人类与野生动物之间的关系恶化,报复性猎杀严重威胁到野生动物的生存[4-6]。正确处理人与野生动物之间的关系、建立人与野生动物共存机制是当今保护生物学家面临最具有挑战性的工作之一[7-8]。

在世界范围内,人类与熊科动物之间的冲突并没有像与猫科和犬科动物之间的冲突那么受到关注[9-10]。近年来,由于人熊冲突频次及造成的经济损失均呈上升趋势[11-12],严重威胁到人类生活生产、生物多样性以及生态系统的完整性,进而逐渐受到了各个国家的关注和重视[13]。人熊冲突问题是全球性难题,在青藏高原亦是如此。三江源地处青藏高原腹地,栖息于此的西藏棕熊(Ursusarctospruinosus)被视为整个青藏高原上最危险的物种[14-15]。西藏棕熊除了捕食牲畜以外,更多的是损坏房屋和危及人身安全[15]。最近几年,三江源国家公园内人熊冲突事件日益增多[15],棕熊伤人给当地牧民造成了极大的心里阴影,不断突破了当地社区和牧民的容忍度,严重影响其野生动物保护的积极性。

三江源国家公园作为亚洲最重要的生态安全屏障,是棕熊、雪豹(Pantherauncia)、金钱豹(P.pardus)、藏羚羊(Pantholopshodgsonii)以及藏野驴(Equuskiang)等珍稀濒危野生动物的重要栖息地和高原野生动物迁徙的走廊带[16]。三江源国家公园是我国第一个国家公园体制试点,共有长江源、黄河源、澜沧江源3个园区,总面积为12.31万km2,具体范围涉及三江源国家级自然保护区的扎陵湖-鄂陵湖、星星海、索加-曲麻河、果宗木查、昂赛5个保护分区和可可西里国家级自然保护区[17]。三江源地区以传统畜牧业为主,产业结构单一,经济较为落后,野生动物肇事给三江源国家公园内部及其周边牧民的生活和生产造成了一定影响[9]。考虑到原住民的态度和行为直接影响到保护政策的有效实施和人与野生动物共存机制的科学构建[18],因此有必要开展人熊关系社会层面的研究。本文对三江源国家公园长江源园区的人熊冲突现状展开了调查,了解了该地区人熊冲突现状,分析了该地区牧民对棕熊的态度认知,探讨了人熊冲突原因及规律,并结合了国内外已有的防熊实践和三江源地区的实际情况提出了有针对性的缓解对策,以期为三江源国家公园管理提供科学支撑。

1 研究方法

1.1 研究区域

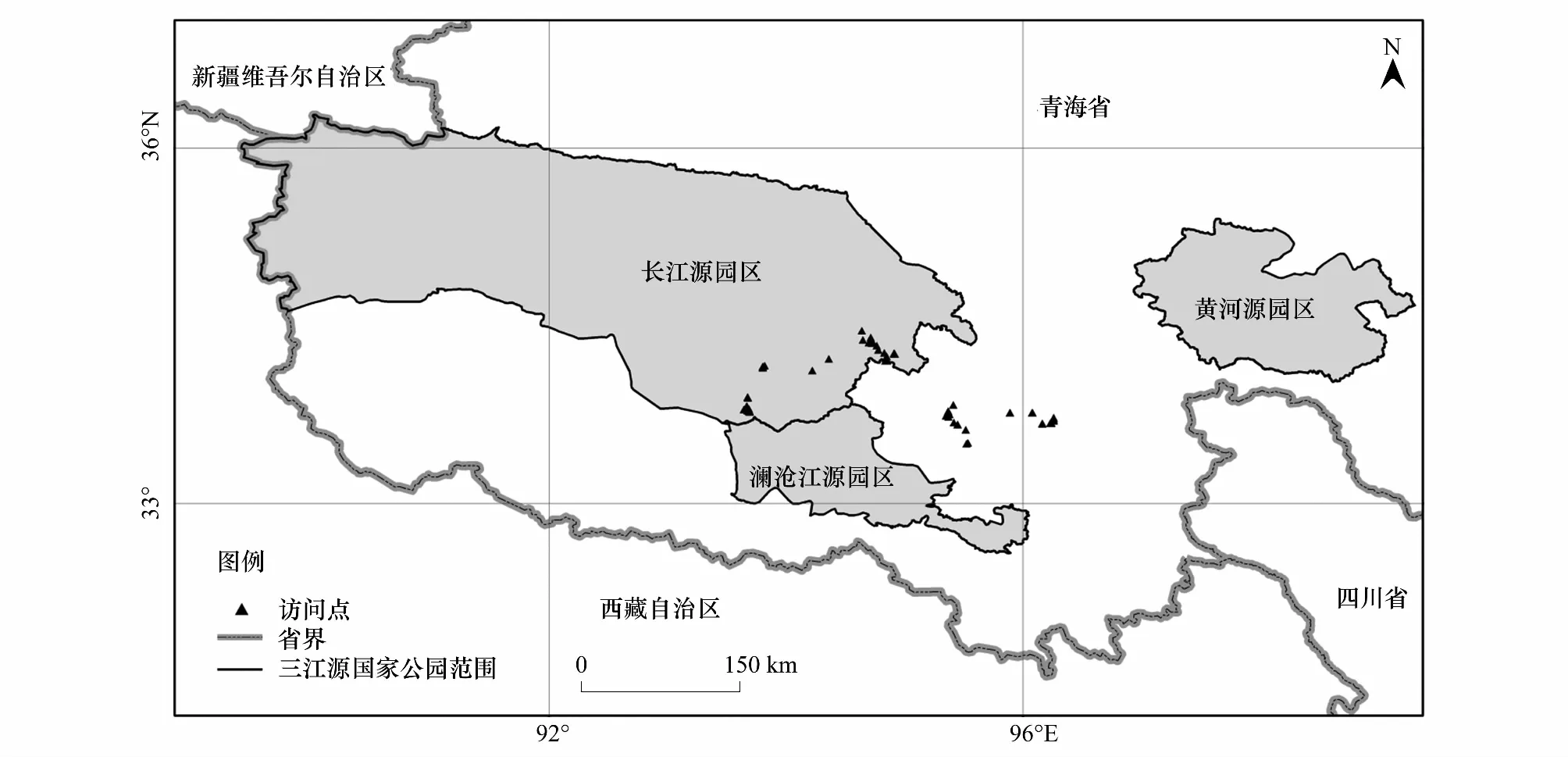

三江源国家公园长江源园区(33°9′5″—36°47′53″ N,89°50′57″—95°18′51″ E)介于昆仑山脉和唐古拉山脉之间(图1),平均海拔在4500 m以上,年平均气温在-5.6—7.8 ℃之间,年平均降水量为262.2—772.8 mm,年日照时数为2300—2900 h,属青藏高原气候系统,为典型的高原大陆性气候,主要保护对象为高寒湿地生态系统和珍稀濒危野生动植物及栖息地[16]。长江源园区总面积为9.03万km2,包括可可西里国家级自然保护区、三江源国家级自然保护区索加-曲麻河保护分区,涉及治多县索加乡、扎河乡和曲麻莱县曲麻河乡、叶格乡,园区内各乡镇以传统的畜牧业为主,人均收入水平低,生产方式落后[16]。截止2017年底,长江源区内共有7132户2.16万人,牲畜存栏31.96万头[16]。

图1 三江源国家公园位置及访问点Fig.1 Location of Sanjiangyuan National Park and interview sites

1.2 数据收集

三江源国家公园长江源园区的人熊冲突上报数据(2014年1月—2017年12月)来源于青海省林业和草原局。受害人将肇事事件上报到地方野生动物主管部门后由专人负责前往实地调查、评估,核实无误后形成案件卷宗,并按年度汇总上报给青海省林业和草原局。卷宗记录了案件上报日期、发生地点、肇事物种、损害类型、补偿金额以及受害人基本信息。

采用半结构式访谈法(Semi-structured Interview)对牧户进行调查[9,19-21]。提问主要参照预先设计好的调查问卷,获取信息主要包括:(1)受访者性别、年龄、职业、受教育程度以及收入来源等基本信息;(2)人身财产受损状况以及牧民对棕熊的态度和认知;(3)过去10年里牲畜结构、数量以及放牧方式的变化;(4)过去10年里棕熊种群趋势以及肇事频率的变化;(5)防熊措施选择偏好等信息。为了避免沟通障碍,两名三江源国家公园巡护员承担汉藏互译工作。

1.3 数据分析

野生动物肇事案件卷宗在Excel 2010中进行统计分析。按照上报日期、发生地点、肇事物种、损害类型等进行分类。将问卷数据中牧民对棕熊态度的“喜欢”和“不在乎”的记录合并为1组,命名为“积极态度”,赋值“1”;将“不喜欢”的1组命名为“消极态度”,赋值“0”[22],然后在SPSS 20.0中使用χ2检验不同变量对牧民态度的影响,以P<0.05为有显著差异。

2 结果

2.1 人熊冲突特征

2.1.1棕熊肇事类型

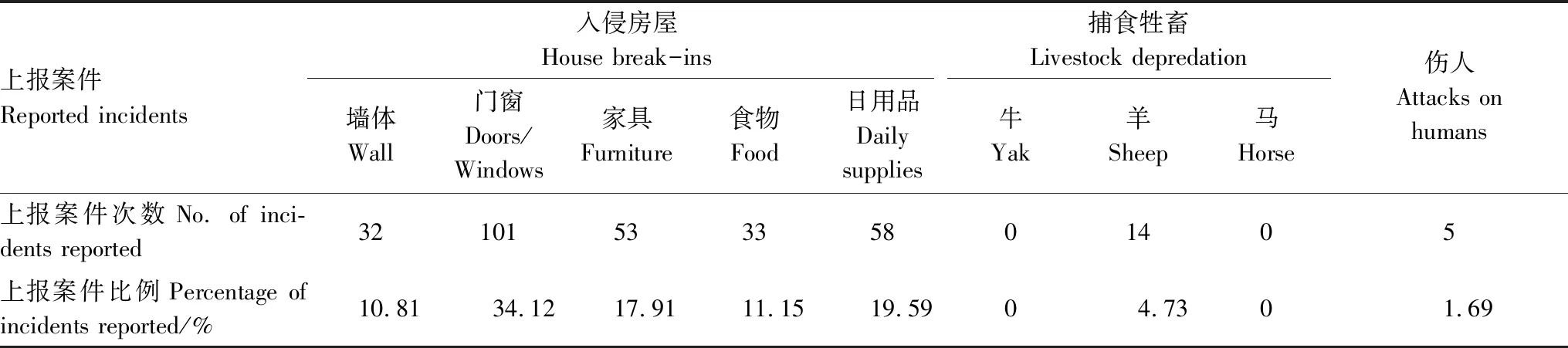

2014年1月至2017年12月,三江源国家公园长江源园区内共上报296起棕熊肇事案件(2014年38起、2015年47起、2016年68起、2017年143起),肇事类型分别为入侵房屋(n=277,93.58%)、捕食牲畜(n=14,4.73%)以及伤人(n=5,1.69%)。其中门窗受损在所有上报案件中比重最大(n=101,34.12%),其次为日用品(n=58,19.59%)、家具(n=53,17.91%)、食物(n=33,11.15%)、墙体(n=32,10.81%)、牲畜(n=14,4.73%)以及伤人(n=5,1.69%)(表1)。在访谈中,牧民表示棕熊不仅捕食绵羊和山羊,同时也捕食牛犊,但上报案件中暂未发现有棕熊捕食牛犊的记录。

表1 2014年1月—2017年12月三江源国家公园长江源园区棕熊肇事汇总表Table 1 Summary of brown bear damages in the Yangtze River Zone of Sanjiangyuan National Park from January 2014 to December 2017

2.1.2棕熊肇事月份差异

通过分析三江源国家公园长江源园区2014年1月—2017年12月棕熊肇事上报案件(n=296),结果显示10月份是棕熊肇事上报率最高的月份(n=104,35.14%),其中8月(n=31,10.47%)和9月(n=79,26.69%)上报率也相对较高,上报率最低的两个月为3月(n=4,1.35%)和12月(n=6,2.03%);访谈结果显示,每年7月份为棕熊肇事的高发期(n=25,35.21%),其中6月(n=13,18.31%)和8月(n=18,25.35%)也是肇事频率较高的月份(图2)。

图2 2014年1月—2017年12月三江源国家公园长江源园区棕熊肇月份差异Fig.2 Variation of brown bear damages in each month in the Yangtze River Zone of Sanjiangyuan National Park from January 2014 to December 2017

2.2 牧民态度和认知

2.2.1牧民对棕熊的态度

在访谈过程中,受访者表达了对棕熊的态度,其中极少数牧民对棕熊持有好感(n=11,15.49%);相反,大多数牧民憎恨棕熊(n=36,50.70%);也有部分牧民表示不在乎(即态度中立)(n=24,33.80%)。牧民对棕熊产生好感的主原因是棕熊是保护动物(n=4,36.36%),另外也受藏传佛教的影响(n=7,63.64%);牧民反感棕熊的理由是棕熊是青藏高原上极度危险的动物,给当地居民的生命财产安全造成了极大损失(n=31,86.11%),另外棕熊长相十分吓人(n=5,13.89%)。

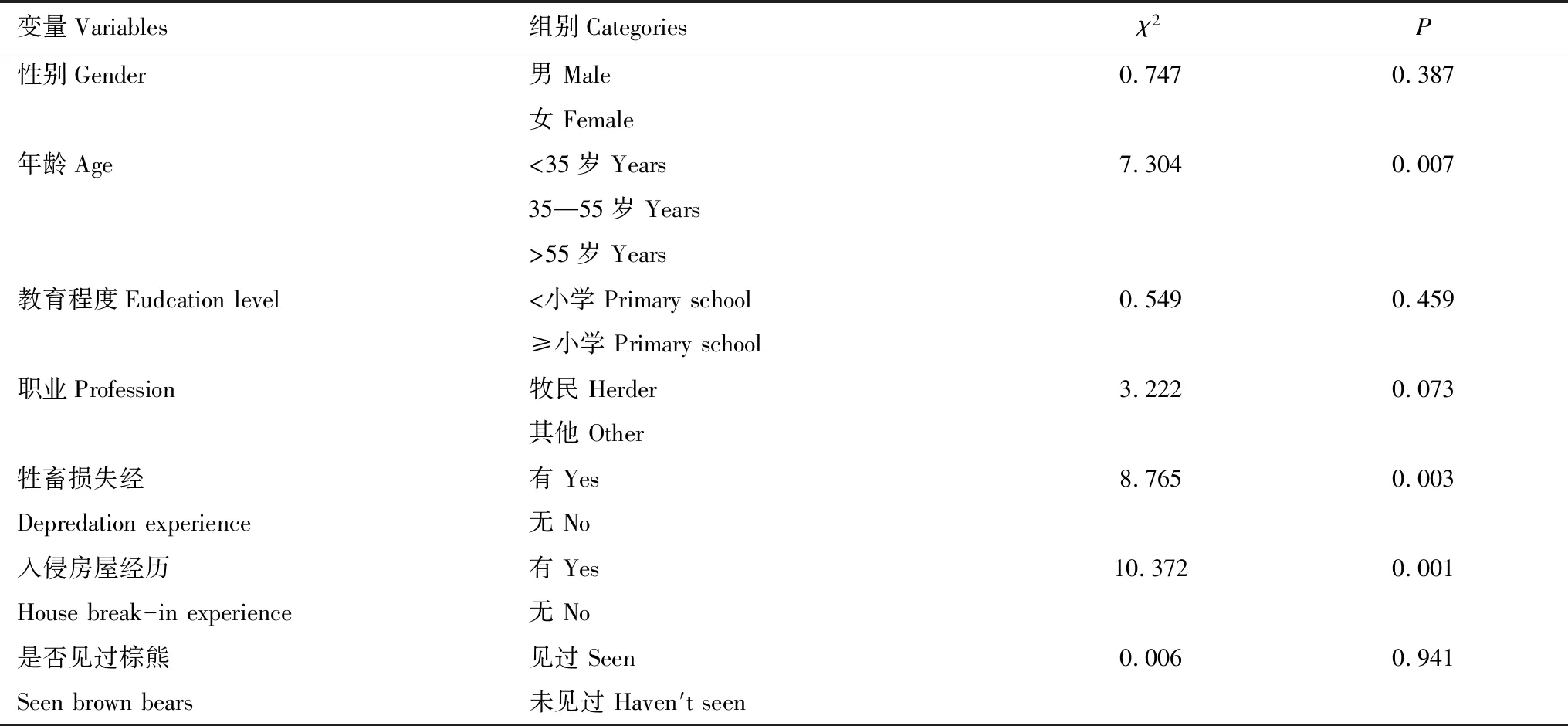

利用χ2检验各变量不同组别间对牧民态度差异的影响,结果显示性别(χ2=7.304,P=0.007)、入侵房屋经历(χ2=8.765,P=0.003)、牲畜损失经历(χ2=10.372,P=0.001)三个变量对牧民态度差异的影响显著(表2)。年纪较小的受访者对棕熊的态度较年长者更为消极;经历过棕熊肇事的牧民对棕熊的包容度较低,态度更为消极,没有经历过棕熊肇事的牧民对棕熊的包容度更高,态度更为积极。受访者对棕熊的态度在性别、受教育程度、职业以及是否见过棕熊的不同组别间的差异无统计学意义(表2)。

表2 不同变量的受访者对棕熊态度的差异Table 2 Difference of herders′ attitude towards brown bears in different demographic features

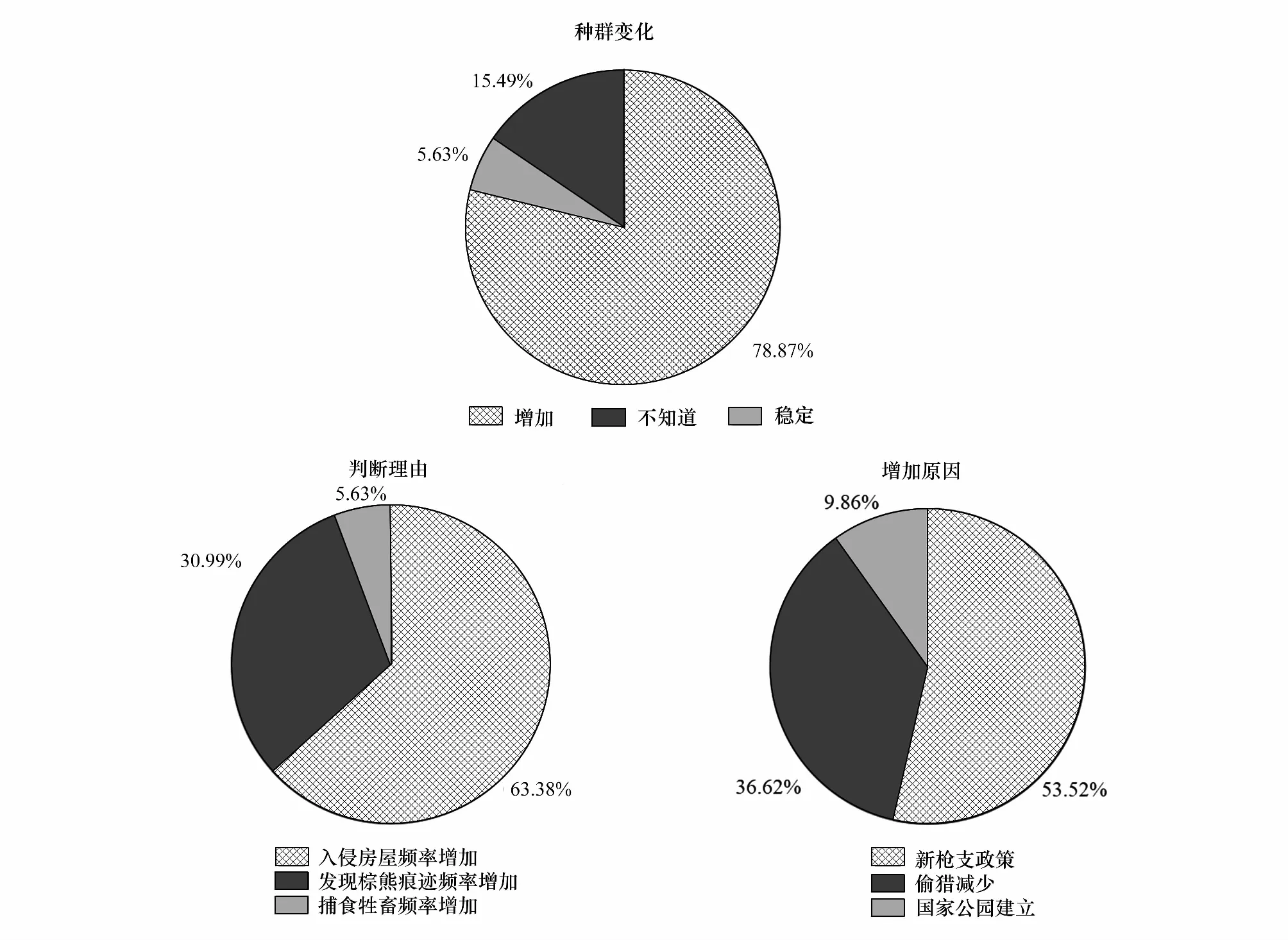

2.2.2棕熊种群变化趋势

大多数牧民(n=56,78.87%)认为棕熊种群数量在过去10年里有所增加,也有部分牧民(n=11,15.49%)表示不知道,极个别牧民(n=4,5.63%)认为棕熊种群数量在过去10年里并没有发生显著变化(图3)。牧民判定棕熊种群数量增加的主要依据是放牧时发现棕熊痕迹的频率增加(n=45,63.38%),如实体、毛发、脚印、卧迹以及食痕等,也有部分牧民以棕熊入侵房屋(n=22,30.99%)和捕食牲畜(n=4,5.63%)的事件增多为由来判定棕熊种群数量的增加(图3)。牧民认为棕熊种群数量增加的主要原因是1996年我国开始实行的新枪支政策(n=38,53.52%),也有部分牧民认为与偷猎减少(n=26,36.62%)和三江源国家公园体制试点的建立(n=7,9.86%)有关(图3)。

图3 三江源国家公园长江源区棕熊种群变化趋势及其判断理由Fig.3 The variation trend of brown bear population and its judgment reasons in the Yangtze River zone of Sanjiangyuan National Park

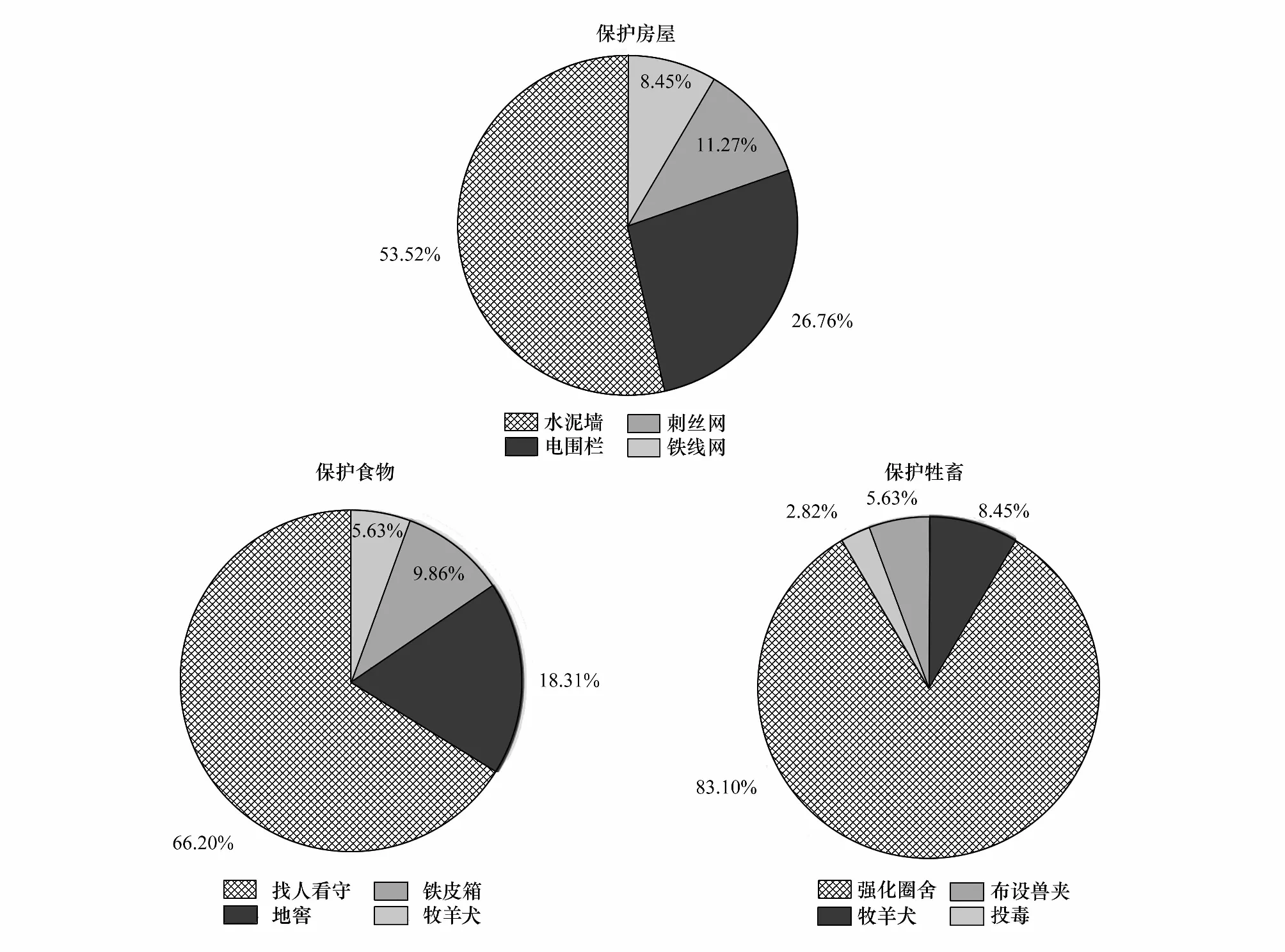

2.2.3防熊措施选择

大部分牧民在防熊措施选择偏好上较为保守,认为修筑水泥墙(n=38,53.52%)能够有效保护房屋,其次是电围栏(n=19,26.76%)、刺丝网(n=8,11.27%)以及铁丝网(n=6,8.45%;图4);在食物保护方面牧民认为找人看守是最有效的防护措施(n=47,66.20%),其次是地窖(n=13,18.31%)、铁皮箱(n=7,9.86%)以及牧羊犬(n=4,5.63%;图4);在保护牲畜方面牧民认为强化圈舍是最有效的途径(n=59,83.10%),其次是牧羊犬(n=6,8.45%)、布设兽夹(n=4,5.63%)以及投毒(n=2,2.82%;图4)。

图4 三江源国家公园长江源区牧民防熊措施选择偏好Fig.4 Herders′ selection preference for mitigating human-bear conflicts in the Yangtze River Zone of Sanjiangyuan National Park

3 讨论

3.1 人熊冲突特征及其原因

三江源国家公园试点区内面临着不同程度的人熊冲突问题,尤其在长江源园区[23]。棕熊属于杂食性动物,较食肉动物肇事类型多样[15,23]。三江源国家公园长江源区棕熊肇事类型主要以入侵房屋为主,同时也捕食少量牲畜,以绵羊和山羊为主。当地多数牧民能容忍棕熊及其他野生食肉动物捕食自由放养的牲畜,但很难接受棕熊破坏房屋以及伤人。棕熊入侵房屋很可能与牧民定居点的建立和夏季游牧生活方式有关,无人看管的房屋给棕熊提供了更多的肇事机会[15];棕熊捕食绵羊和山羊极有可能与当地牧民牲畜养殖结构有关,长江源园区内的海拔及草场特性决定了牧民以养牦牛为主,然而牦牛相比体型较小的绵羊或山羊受到棕熊的威胁更小,因此长江源园区内棕熊主要捕食对象为绵羊和山羊。

三江源地区棕熊肇事时间与案件上报时间存在一定差异。棕熊肇事主要发生在在4—10月份期间,而案件上报高峰期则集中在8—10月份期间,这可能与棕熊生理特性和当地牧民游牧生活方式有关,通常而言,每年10月底或11月初棕熊开始进入冬眠,第二年的3月中下旬结束冬眠[15],刚结束冬眠的棕熊急需补充能量,但此时三江源地区气温仍然很低,大多数旱獭还未结束冬眠,棕熊无法捕食到这些啮齿类动物,因此,在结束冬眠后棕熊会前往牧民定居点及其周围寻找青稞、酥油、面粉、牛肉之类的高能量食物充饥,在搜寻食物过程中棕熊不仅破坏房屋结构,也损坏大量生活用品,如橱柜、被褥、茶壶以及牛皮包等;每年4月中旬,牧民开始陆续从冬季草场转移到夏季草场,在此期间残留着酥油味道的房屋无人看管,因此吸引着棕熊前往寻找食物,有些棕熊甚至在房屋里过夜,由于少数牧民会不定期从夏季草场回到冬季草场检查房屋及其家具是否受损,因此增加了棕熊致人伤亡的风险,到了10月份左右,牧民开始从夏季草场转回冬季草场,多数牧民会在这时把房屋受损情况上报给政府,因此,10月份成为了全年棕熊肇事上报案件最多的月份。

在问卷结果中发现,年纪较小和经历过棕熊肇事的受访者对棕熊的态度更为消极,消极的态度不利于棕熊的保护,因此有必要重点加强对这部分人群的教育,积极鼓励他们参与到国家公园生物多样性保护当中,如加入国家公园生态巡护大队,以此提升其保护意识和对野生动物肇事的容忍度。另外,野生动物肇事补偿机制也是提升牧民对棕熊肇事容忍度的一种有效方式,补偿机制不仅可以提高人们对肇事动物的容忍度,也能最大限度地减轻野生动物持续肇事所带来的经济损失[23-25]。因此,完善的野生动物肇事补偿机制对野生动物的保护和民生的改善能起到重要作用[26]。目前,三江源地区野生动物肇事补偿金额相对较低,而且索赔要求复杂,以至于部分受害者放弃上报野生动物肇事事件。然而,低上报率并不利于野生动物的保护[4,26-28],因此,野生动物肇事取证效率有待提升、理赔手续有待简化、补偿金额有待提高以及补偿周期有待缩短,这样才能真正发挥其应有的作用。

由于地方居民与动物长期共存,了解动物的历史发展以及影响种群变化的因素,因此他们对于物种种群变化趋势的认知具有合理性[22]。此次访谈中,大多数受访者认为三江源国家公园长江源园区内的棕熊种群数量在过去10年里有所增加,其主要原因是新枪支政策的执行和生物多样性保护成效显著。棕熊种群数量的增加可能与历年棕熊肇事频率增加有关,但更多可能是与人类和棕熊行为的变化有关:(1)1998年之前,三江源地区的牧民在转场过程中习惯将过冬给养(青稞、酥油、面粉、牛肉等)带走,自定居点修建以后,牧民则习惯于把过冬给养存储在房屋里,进而棕熊逐渐学会了利用这种易获得且能量较高的食物,并把这种取食行为教给下一代;(2)牧区范围逐年扩大,牧民活动区域与棕熊栖息地在空间上发生重叠,进而增加了牧民与棕熊的冲突风险;(3)由于新枪支政策的执行,棕熊认识到人类对它并不构成威胁,所以在掠夺与人类相关的食物时变得更加大胆;(4)多数牧民的放牧方式相比以前有所改变,由之前的传统放牧方式(整天有人看守)到半传统放牧方式(一早放出,晚上赶回圈里),进而增加了棕熊捕食牲畜的机会。

3.2 人熊冲突缓解对策

当地社区和多个非政府组织机构曾在三江源地区尝试了多种防熊措施,如电围栏、铁丝网、转移食物以及调整牲畜结构等,但这些措施在实际运用中并没有降低人熊冲突的发生频率,棕熊肇事事件仍持续攀升[26]。目前,大多数牧民在防熊措施选择偏好上较为保守,认为水泥墙是保护财产最有效的措施,而客观现实是三江源地区目前交通不便,水泥墙建造成本较高,大面积推广并不现实。为了保护棕熊种群、减少牧民的生命财产损失以及最大程度上保护国家公园内自然生态系统的完整性,建议地方政府提升和改善电围栏防控技术,并组织专人定期对电围栏进行检查和维护[26,29-31];在人熊冲突热点区域允许牧民合法使用防熊喷雾[32-33],为牧民生命安全提供最后一道保障;在房屋和夏季帐篷里使用铁皮箱存储食物[34];选择合适地点建立补饲站,让棕熊远离居民点[26,35];积极推动各方利益相关者参与人熊冲突管理过程,建立管理者、生物多样性保护工作者以及利益相关者之间的友好关系[11]。为了从根本上降低人熊冲突的强度和频次以促进人类与棕熊之间的共存,建议我国科研人员和管理决策者在以后的研究中加强人类社会发展与棕熊生存之间的关系研究,探索牧民生产生活方式的改变与棕熊行为变化之间的关系;另外,加强棕熊生态学方面的研究[26,36-37],从棕熊生境质量、种群动态、自然食源以及生态系统完整性等方面去深入挖掘棕熊肇事的驱动因素[26]。