合并非对称性室间隔肥厚的主动脉瓣重度狭窄患者在换瓣同期行或不行室间隔心肌切除术的比较研究

徐海涛,袁昕,孙寒松,武恒朝,宋云虎,许建屏,王巍

左心室肥厚是主动脉瓣重度狭窄心室后负荷增大进行代偿的一种适应性过程,这一过程可伴随心肌组织增厚和胶原网状组织异常等左心室重构,左心室重构的程度和类型通常一致、对称,但也有部分患者左心室表现为不均匀增厚,尤其是室间隔部分,即发生非对称性室间隔肥厚[1-3]。文献报道显示非对称性室间隔肥厚在主动脉瓣重度狭窄患者中发生率是10%[4]。目前,对于这类患者行主动脉瓣置换术同期是否行室间隔心肌切除术存在较大争议,大部分术者通常仅单纯行主动脉瓣置换术,除非合并左心室流出道梗阻,但也有部分术者推荐两种手术同期进行。本研究的目的旨在探讨主动脉瓣置换术同期行室间隔心肌切除术的必要性。

1 资料与方法

研究对象:资料来自2007 年10 月至2017 年2 月阜外医院1 844 例行主动脉瓣置换术的患者,其中159 例(8.6%)合并非对称性室间隔肥厚。根据手术实施情况,19 例患者分入A 组(主动脉瓣置换术+室间隔心肌切除术),140 例分入B 组(单纯实施主动脉瓣置换术)。其中,主动脉瓣重度狭窄定义为主动脉瓣平均压差大于40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),主动脉瓣口面积小于1 cm2,主动脉瓣峰值流速大于4 m/s[5];非对称性室间隔肥厚定义为室间隔和左心室后壁的不对称性肥厚,比值大于1.3(室间隔厚度大于15 mm)。本研究包括同期行冠状动脉旁路移植术的患者。排除标准:(1)合并肥厚型心肌病或者因二尖瓣前叶收缩期前向运动现象导致动力性左心室流出道梗阻或者非主动脉瓣严重狭窄合并室间隔肥厚的患者;(2)同期行二尖瓣手术的患者。

诊断和评估指标:严重主动脉瓣狭窄的诊断在术前通过经胸超声心动图(TTE)获得,所有患者都要经过术中、术后及随访期间TTE 检查。所有超声心动图资料均在患者平静呼吸的状态下获得,通过胸骨旁、心尖、肋骨下、胸骨上窝切面获得相关数据。通过M 型超声心动图获得左心室直径和厚度,左心室重量依据美国超声协会的诊断方法来计算[6],左心室重量指数以左心室重量除以体表面积来获得,通过多普勒超声来评估峰值跨瓣压差、平均压差和平均瓣口面积。

手术过程:正中开胸,常规建立体外循环,冷血停跳液灌停心脏。升主动脉斜行切口,将钙化的主动脉瓣叶切除,仔细清理主动脉瓣环,结合术前超声心动图结果和术中探查情况来决定是否行左心室流出道疏通,A 组患者行室间隔心肌切除术,切除范围类似肥厚型心肌病患者,从右冠窦中点到左右冠窦交界,避免损伤传导束[7],根据瓣膜的形态、大小及术者习惯,主动脉瓣植入采用间断2~0 带垫片水平褥式缝合或者3~0 Prolene 线不带垫片连续缝合。

随访:通过门诊和电话随访,随访时间截止到2018 年5 月。术后早期事件定义为手术后30 天内发生的事件,远期事件定义为手术后超过30 天发生的事件。

统计学分析方法:数据分析使用SPSS 24.0 完成。连续性变量使用均数±标准差表示,分类变量使用例数和百分比表示,两组间连续数据比较使用t检验或者秩和检验,分类数据的比较使用卡方检验或者Fisher 精确检验。为了调整两组之间基线数据的不同和选择偏倚,以手术方式(主动脉瓣置换术同期室间隔心肌切除术或单纯行主动脉瓣置换术)为处理指标,以性别、年龄、术前NYHA 心功能分级、室间隔厚度、左心室后壁厚度、左心室重量和左心室重量指数为协同指标,选择卡钳值为0.05,除外8 例术前合并左心室流出道梗阻的患者(A组5 例,B 组3 例),剩余的151 例患者(A 组14 例,B 组137 例)按照1:1 的比例进行倾向性评分匹配,每组各匹配11 例患者进行分析。多因素Cox 比例风险模型分析影响远期死亡率的独立危险因素。生存率使用Kaplan-Meier 曲线进行估计,生存率的比较使用时序检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 159 例患者匹配前后基线资料和手术情况的比较(表1)

159 例患者中,与A 组相比,B 组患者年龄较大,男性较多(P均<0.05),A 组多存在左心室流出道梗阻(26.3% vs 2.1%,P<0.001),两组在体外循环时间、主动脉阻断时间、呼吸机使用时间和重症监护病房(ICU)入住时间差异均无统计学意义。匹配后,两组间基线资料及手术情况差异无统计学意义。此外,A 组5 例术前合并左心室流出道梗阻者中,3例合并二尖瓣收缩期前向运动(SAM);A 组有2 例患者、B 组有1 例患者进行了主动脉根部加宽手术。

表1 159 例患者匹配前后基线资料和手术情况的比较[例(%)]

2.2 术后早期和远期随访结果(表2~5)

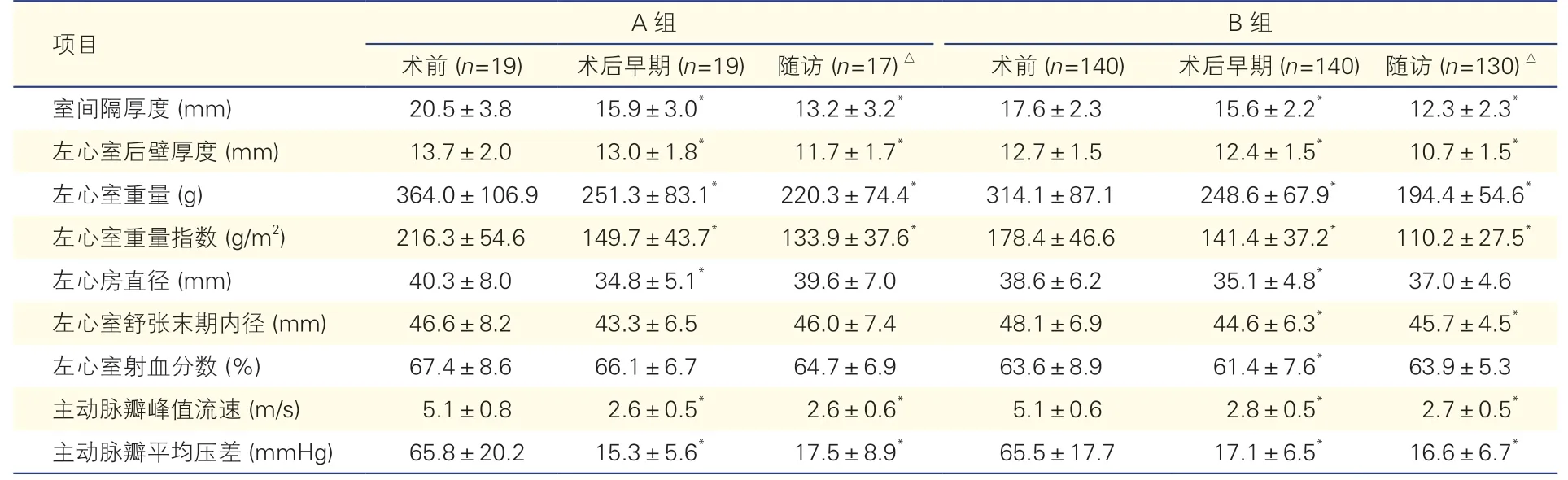

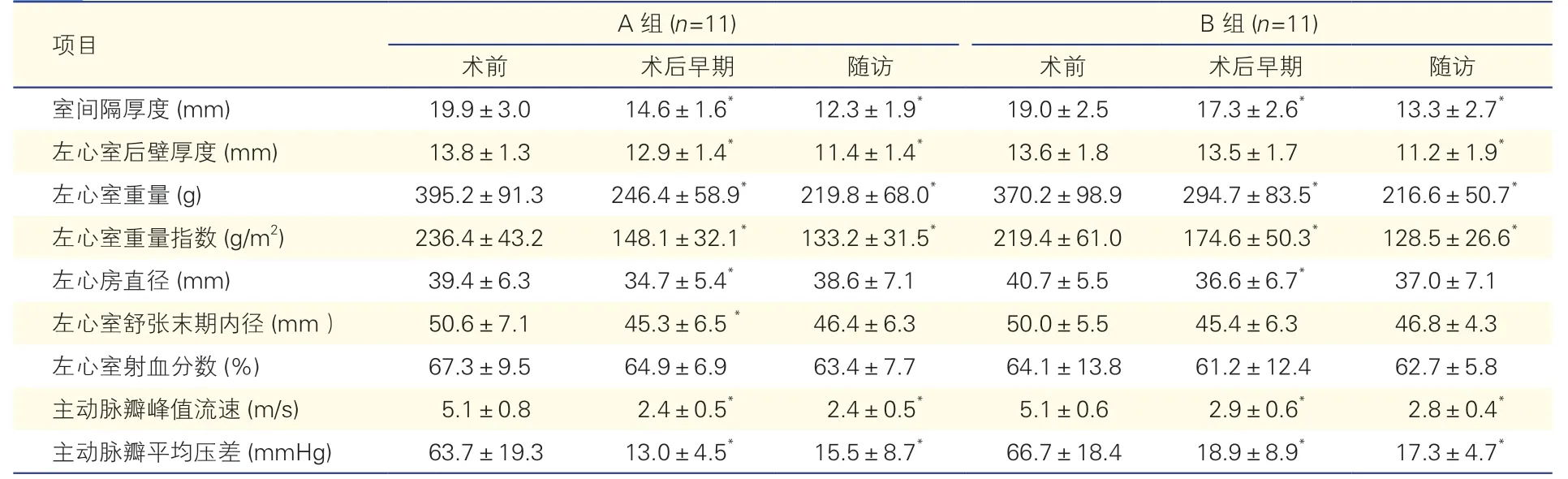

术后早期结果:两组患者均无死亡,A 组中有1 例患者术后出现瓣周漏,2 例患者出现左心室流出道梗阻,1 例患者因三度房室阻滞而安装永久起搏器。B 组中有1 例患者出现瓣周漏,1 例患者出现生物瓣狭窄,10 例患者出现左心室流出道梗阻,1例患者因三度房室阻滞安装永久起搏器。匹配前后所有患者,术后室间隔厚度、左心室后壁厚度、左心室重量、左心房直径、左心室重量指数、主动脉瓣峰值流速和主动脉瓣平均压差均较术前明显下降(P均<0.01)。

远期随访结果:平均随访(55.3±27.4)个月,两组共155 例(97.5%)患者完成随访。随访期间,两组匹配前后死亡率、二次手术率、瓣周漏及左心室流出道梗阻的差异均无统计学意义(表4)。A 组中有2 例患者分别死于术后35 个月和40 个月,1 例猝死,1 例死于感染性心内膜炎;1 例患者术后因中量瓣周漏二次手术,2 例患者存在左心室流出道梗阻。B 组中有6 例患者分别于术后41、53、67、77、78 和80 个月死亡,4 例为心原性死亡,1 例死于脑梗死,1 例死于脓毒败血症;4 例患者行二次手术,2例因中量瓣周漏,1 例因生物瓣狭窄,1 例因严重二尖瓣反流;9 例患者存在左心室流出道梗阻。随访期间,115 例患者无人工瓣膜-患者不匹配(prosthesispatient mismatch,PPM),42 例(26.4%)患者存在中度PPM,2 例(1.3%)患者存在重度PPM。中度PPM 患者和无PPM 患者的室间隔厚度、左心室后壁厚度、左心室重量和左心室重量指数较之术前下降的幅度和比例差异均无统计学意义,中度PPM 患者和无PPM 患者的死亡率差异无统计学意义(7.1% vs 4.3%,P=0.768);2 例重度PPM 患者随访期间均存活,其室间隔厚度和左心室重量指数均较术前明显下降(1 例患者室间隔厚度由16 mm 降至14 mm,左心室重量指数由202.4 g/m2降至129.5 g/m2;另1 例患者室间隔厚度由21 mm 降至16 mm,左心室重量指数由142.4 g/m2降至78.7 g/m2;P均<0.05)。

表2 所有患者术前、术后早期和随访期间超声心动图资料比较()

表2 所有患者术前、术后早期和随访期间超声心动图资料比较()

注:A 组:主动脉瓣置换术+室间隔心肌切除术组;B 组:单纯实施主动脉瓣置换术组。△:两组共147 例患者超声心动图随访资料完整。与术前相比*P<0.05。1 mmHg=0.133 kPa

表3 匹配患者术前、术后早期和随访期间超声心动图资料的比较()

表3 匹配患者术前、术后早期和随访期间超声心动图资料的比较()

注:A 组:主动脉瓣置换术+室间隔心肌切除术组;B 组:单纯实施主动脉瓣置换术组。与术前相比*P<0.05。1 mmHg=0.133 kPa

表4 两组患者匹配前后随访结果比较[例(%)]

147 例患者超声心动图随访资料完整,结果显示,与术前相比较,随访期间两组患者匹配前后室间隔厚度、左心室后壁厚度、左心室重量、左心室重量指数主动脉瓣峰值流速和主动脉瓣平均压差均明显下降(P均<0.01),见表2~3。在所有患者中,A 组患者室间隔厚度下降的幅度(P<0.001)和比例(P=0.003)均较B 组明显,而两组间左心室后壁厚度、左心室重量和左心室重量指数下降的幅度和比例差异却无统计学意义(P均>0.05),在匹配患者中,也能观察到相似结果,见表5。

2.3 多因素Cox 比例风险模型分析和Kaplan-Meier曲线分析

多因素Cox 比例风险模型提示术后早期左心室流出道梗阻是影响远期死亡率的独立危险因素(HR=28.06,95%CI:2.85~276.04,P=0.004),而是否行室间隔心肌切除术并不能预测远期死亡率(HR=4.96,95%CI:0.65~37.81,P=0.122)。Kaplan-Meier 曲线提示两组远期生存率相似(P=0.233),见图1。

表5 两组患者匹配前后左心室功能的变化()

表5 两组患者匹配前后左心室功能的变化()

注:A 组:主动脉瓣置换术+室间隔心肌切除术组;B 组:单纯实施主动脉瓣置换术组。△:两组共147 例患者超声心动图随访资料完整

图1 A 组和B 组远期生存率的Kaplan-Meier 曲线

3 讨论

主动脉瓣重度狭窄导致的非对称性室间隔肥厚并不少见,文献报道的发生率在1.3%~14%[8-10]。本研究中,发生率为8.6%(159/1 844),但考虑到除外了一部分合并二尖瓣病变的患者,实际的发生率还要高一些。

对于主动脉瓣重度狭窄合并非对称性室间隔肥厚的患者,行主动脉瓣置换术同期行室间隔心肌切除术尚存争议。目前,大部分术者行单纯主动脉瓣置换术,认为主动脉瓣置换术后狭窄解除,随着时间的变化左心室逆重构会使肥厚的心肌趋于正常。Une 等[11]报道了544 例合并左心室肥厚的主动脉瓣重度狭窄患者,88.6%的患者在术后平均(24.8±38.8)个月时左心室重量下降的比例最大,平均为(25.8±20.9)%。研究者认为左心室重量下降的比例与术前更高的左心室重量指数和更小的左心室收缩末期内径有关。本研究中,单纯行主动脉瓣置换术的患者,未匹配组和匹配组左心室重量下降的比例分别为(37.0±13.5)% 和(40.3±7.6)%,与同期行室间隔心肌切除术的患者比较相似。尽管两组在室间隔厚度下降的幅度和比例方面差异有统计学意义,但均较术前有明显下降,而且匹配患者中也能得到相似的结果。多项研究[12-13]证实左心房的大小反应左心室的舒张功能。在本研究中,两组患者随访期间左心房直径均较术前降低,间接反映了左心室舒张功能的改善。

部分术者只有在术前合并左心室流出道梗阻或者SAM 的患者才会考虑主动脉瓣置换术同期行室间隔心肌切除术[4]。本研究中,A 组中有5 例(3 例合并SAM)患者术前合并左心室流出道梗阻,术后只有1 例(20%)患者存在左心室流出道梗阻;而B 组中有3 例患者术前合并左心室流出道梗阻,术后仍然有2 例(66.7%)患者存在左心室流出道梗阻。尽管本研究病例数据较少,但结果支持上述观点。

还有一部分术者推荐行主动脉瓣置换术的同时积极行室间隔心肌切除术[8-10],原因主要有两点:(1)主动脉瓣置换术后可能会暴露潜在的左心室流出道梗阻,室间隔心肌切除术可以消除这种可能性;(2)室间隔心肌切除术可以改善远期的结果。但在本研究中,两组患者术后左心室流出道梗阻的发生率差异并无统计学意义,考虑术后早期部分患者左心室流出道梗阻可能是由于过量的正性肌力药物或者容量不足所致;另外,两组患者术后早期和随访期间死亡率和并发症发生率没有明显差异,多因素Cox比例模型提示是否同期行室间隔心肌切除术与远期死亡率无关。

PPM 是主动脉瓣置换术后常见现象,Honda 等[14]报道中度PPM 发生率为20%~70%,而重度PPM 发生率为2%~11%。曾有研究发现重度PPM 会妨碍左心室逆重构,且是心原性死亡独立危险因素[15],然而中度PPM 对于远期影响仍然存在争议。Mannacio等[16]研究发现中度PPM 的患者和无PPM 的患者在左心室逆重构方面没有显著差异;Hanayama 等[17]在1 129 例主动脉瓣置换术后的患者中,发现中度PPM 并不影响左心室逆重构。本研究中,中度PPM对远期左心室逆重构和死亡率没有影响,另外2 例存在重度PPM 的患者远期左心室逆重构的结果也比较满意。因此,合并PPM 的患者对于远期结果几乎没有影响。

在有经验的中心[18-19],室间隔心肌切除术是治疗肥厚型梗阻性心肌病的常见手术,死亡率和并发症发生率都比较低,但这种手术学习曲线较长。相较于肥厚型梗阻性心肌病的患者,主动脉瓣重度狭窄合并非对称性室间隔肥厚患者的年龄更大,组织更脆弱,手术难度会更大,而且对于经验不足的术者来说,室间隔心肌切除术或耗时较长,并发症如完全性房室阻滞和室间隔穿孔等发生风险增加。Kayalar 等[8]报道的47 例主动脉瓣置换术同期行室间隔心肌切除术的患者资料,2 例(4.3%)患者因三度房室阻滞安装永久起搏器。但本研究中,140 例单纯行主动脉瓣置换术的患者中,只有1 例(0.7%)患者安装了永久起搏器。因此,建议尽量避免同期行室间隔心肌切除术。

总之,对于主动脉瓣重度狭窄合并非对称性室间隔肥厚的患者,主动脉瓣置换术同期行或不行室间隔心肌切除术均能够显著改善远期左心室的逆重构和舒张功能,且在死亡率、二次手术和并发症发生率方面没有显著差异,但同期行室间隔心肌切除术仅在降低室间隔厚度方面稍显优势,因此主动脉瓣置换术的同期未必需要行室间隔心肌切除术。