对人工智能科普话语的生态性探究

蒋婷 杨银花

〔摘要〕 在环境问题日益凸显的大背景下,生态话语分析为语言研究者分析话语生态性提供了新的思路。其研究对象包括环境类语篇和非环境类语篇,旨在引导人们言行生态化。作为非环境类文本,人工智能科普语篇以新颖有趣的话语方式,既向人们传播了AI技术新发展,也反映了写作者的语言生态观。为揭示此类语篇生态取向,文章结合系统功能语言学和生态语言学理论,以20篇英文AI科普文章为语料,从及物性视角对语篇进行表层描述和深层生态解读。研究表明:表层来看,AI科普语篇语义配置方式倾向使用以社会性场所为施事的物质过程和关系过程,借此实现向读者科普AI知识的语义功能。深层来看,该类语篇生态取向主要表现为生态模糊型和生态保护型,这很大程度上是由科学界对AI所秉持的科技生态观决定的。

〔关键词〕 AI科普话语;生态探析;生态取向

〔中图分类号〕H0〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2019)06-0001-09

引 言

作为科学文献和大众文化的桥梁和纽带,人工智能(Artificial Intelligence 简称AI)科普语篇已成为大众了解AI科技知识、思想和应用的重要方式[1]。随着AI技术日益发展,此类语篇也逐渐改变科技时代人们对生活的价值观和认识观。我们从生态角度把这种由语言反映出来的价值观和认识观称为语言生态观。换句话说,反复出现的词语或表达方式会对当下社会及周边环境产生惯性影响[2](105)。就科普语篇而言,这种惯性影响有助于人们解构科技领域的新发展。而经过解构的语言反过来又影响人们的一言一行,进而对科学界及整个社会生态产生重要影响[3](58)。因此,在科技迅速發展、生态问题日益严峻的今天,语言研究者有必要对反映现实并主动构建现实的科普语篇进行话语分析,探究此类话语所实现的社会功能,挖掘话语背后所隐含的生态意义。这也是生态语言学发展的必然趋势。

目前,国内外学者对(AI)科普话语功能及意义的研究,在理论和研究对象的广度及前沿性方面还处于不平衡状态。从理论视角来看,邓庆环[4]基于评价理论,探讨科普语篇作者如何以介入、协商手段实现与读者社会和文化的互通,并发现作者趋于将权威身份与亲和力结合以实现传递信息和文化的双重功能。韩旭、叶云屏[5]则从及物性视角对《英语学习》中的5篇科普文章进行分析,探究科普语类及物性特点及文体意义。然而因其语料篇幅短小、数量有限,他们只对语篇及物性呈现特点及成因作了表层探究,对蕴藏在话语背后的社会意义(生态内涵)则未涉及。从研究对象来看,对新兴AI科普话语的研究极为少见。只有Lee[6]从语篇功能视角对525篇AI科普文章主题特征进行分析,发现科学界对AI发展前景还未达成共识,并呼吁更多学者能从多维度、多视角对此类语篇所反映的社会意义进行深度剖析。

由此可见,目前对AI科普话语功能和意义的研究在数量、理论深度和前沿性方面明显不足,对AI科普话语的生态探析鲜有涉足。鉴于此,基于修正了的生态话语分析模式[7](57),本研究将从两个维度对20篇英文AI科普语篇进行系统分析,拟回答以下问题:1.从表层来看,AI科普语篇及物性呈现什么特征?实现了怎样的社会功能?2.从深层来看,此类语篇及物性特征反映了AI科普语篇写作者何种生态取向?

一、 理论框架

生态语言学,作为自然科学和人文科学的交叉领域,是一门研究语言在生命可持续关系互动中作用的学科[2](105)。其研究模式主要分为两种:“豪根模式”,致力于对语言调查与保护的研究[8](225);“韩礼德模式”,旨在揭示语言的生态属性[9](170),其主要研究方法为生态话语分析。两种模式相互补充、相辅相成[10](450)。

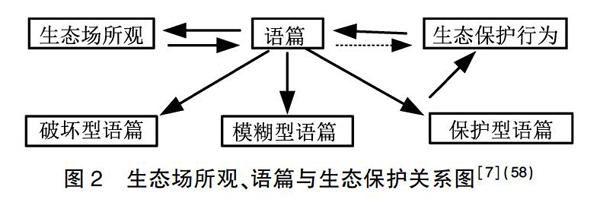

生态话语分析旨在揭示语言与人类、社会及其他生物体之间所蕴涵的生态关系,挖掘和解释话语中语言使用者如何以人类伦理为衡量标准构建整个自然界的生态伦理,其话语生态类型包括保护型、模糊型和破坏型[2][11](58)。其中,生态保护型话语指益于维持人与自然和谐的话语;生态破坏型话语指那些反自然、反生态的话语;生态模糊型话语则介于两者之间,既有生态和谐的一面,也有反生态的一面。

任何话语都将对人类赖以生存的环境产生正面或负面的影响。就此影响,有学者从环境类话语入手进行了考察,如Gerbig[12]、Schleppegrell[13]、Fill & Mühlhusler[14]等。也有学者对非环境类话语进行探究,主要从语法、词汇、修辞等视角对动物产品广告杂志[在线期刊《语言与生态》(www.ecoling.net/Journal.html)]、经济学刊物[9]、诗歌[15]、官场话语[16]、新闻报道[17]等话语进行生态阐释,以挖掘隐含在话语背后的生态和非生态因素。但就科普话语的生态探究还鲜有涉及。

除对话语进行生态探究外,对生态话语分析研究思路的探索也徐徐展开。国外学者的研究思路较为广泛。如Goatly[18]提出了“生态文体学”(ecostylistics)概念,并运用语言学理论构建了文学话语中人与自然关系的表征体系框架。Richard Alexander[19]则结合语料库语言学,从批评话语分析视角构建了适用于经济话语的分析模式框架。Stibbe[20][21]则从批评话语分析模式视角对话语情景进行生态延展,并认为生态语言学界应既注重对语言现象的消极批评(negative critique),也应关切语言中所体现的积极生态理念。

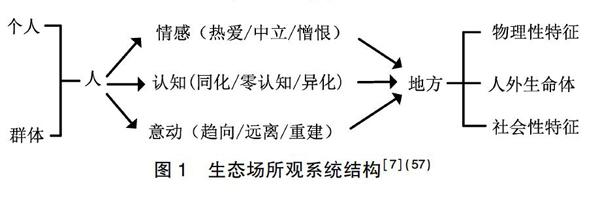

国内学者则主要基于系统功能语言学的三大元功能理论做了诸多尝试[7][22][23][24][25][26]等。其中,何伟、张瑞杰[7]从生态语言学视角,提出生态场所观概念,即“个体或群体对赖以生存的场所物理性特征、社会性特征及场所内外生命体所发生的情感联结、认知体验和意动行为”(见图1)。

同时,她们基于Stibbe[27]提出的话语生态类型分类,构建了生态场所观与语篇、生态保护行为之间的动态关系图,如图2所示(加粗箭头表示生态良性循环)[7](58)。

接着,何伟、张瑞杰从及物性视角,将参与者施事生态功能分为人类个体、人类群体、人外生命体、物理性场所和社会性场所(见图3),并解释为:“人类个体指具有思想和行为能力的个体,强调个人经历对场所观所形成的影响;人类群体指两个以上具有思想和行为能力的个体的集合体,强调文化、宗教等群体性特征对场所观形成的影响;场所物理性特征指如山川、河流、地貌、气候等特定场所的自然物理性特征;场所社会性特征指如住宅、街道、建筑物、城市设施等特定场所的人造环境;人外生命体则指所除人类之外的所有动、植物和微生物群体[7](57)。”

笔者则结合生态场所观、语篇与生态保护关系图和施事者与参与者角色生态功能细化结构[7](57-59),融入科技生态哲学观,构建了适于AI科普话语的生态分析框架(见下图4)。

在生态功能视角下,及物性所实现的语义功能可称为表层意义,所隐含的生态场所观取向称为深层意义[7](59)。基于此,本研究理论框架也分为两个层面。

从表层来看,基于施事者生态功能细化结构(见图3),语篇中参与者施事有不同分类(见图4虚线矩形),并与不同的过程类型配置组合以实现语篇不同的语义功能。功能体现意义,这就需要我们从深层——生态场所观视角探讨。

从深层来看,及物性过程从情感(热爱/中立/憎恨)、认知(同化/零认知/异化)和意动(趋向/远离/重建)三个生态维度可二次分类,并从生态场所观视角判断它们的生态属性(见图4实线矩形),其判断标准则基于语言研究者所持的生态哲学观。生态哲学观是指一套具有规范性原则与假设的个人化哲学系统[28](8)。在这个系统中,依据一定的生存法则,万物包括人类、动植物、其他微生物群体及自然环境均处于一个“和谐共生的”动态平衡当中[29](27),且不同的系统要求语言分析者持有不同的生态分析原则[28](8)。就科技系统而言,语言分析者应持“科技生态哲学观”。科技生态根本宗旨是指导科技系统适应外界环境变化、实现自身与环境最优化发展及与生态的动态和谐[30](23)。基于此,我们依据生态学马克思主义理论[31](242),结合科技生态观[32](5),重构了生态视域下的科技生态哲学观——“近自然科技观”。

近自然科技观倡导“人类应秉持亲近和尊重生态视域下而非经人为‘拷问/打的切片化科技[32](7)”。具体来讲,“科技”可分为生态科技、非生态科技和反生态科技。生态科技指能优化整个生态系统并与自然保持高度亲近的科技;非生态科技泛指对生态系统影响不大、与自然若即若离的科技;而反生态科技则指对生态系统造成极大破坏、与自然相斥相离的科技。基于构建的科技生态哲学观,当科学界个体或群体对非人类体产生热爱、同化和趋向行为时,小句反映亲自然生态科技观,属生态保护型;当个体或群体对非人类体产生中立、零认知和远离语言行为时,此小句反映与自然忽远忽近的非生态科技观,属生态模糊型;反之,当个体或群体对非人类体表现出憎恨、异化和重建态度时,此小句则反映与自然相斥的反生态科技观,属生态破坏型。

二、 研究方法

本研究采用定量、定性研究相结合的方法。首先,笔者用Excel中的RAND函数随机选取2010至2018年刊登于网站Science Daily和Popular Science的20篇英文AI科普文章,构建了一个库容为7914词的小型语料库,其内容涵盖技术创新、社会服务、语言学习、环境保护等各个领域。其次,根据研究框架,对语料中出现的及物过程及其参与者施事进行人工标注并赋码。为保证数据收集的客观性和科学性,每次标注和赋码时间间隔为两周。最后,将两次的标注结果交叉比对确认无异后,再用Antconc软件进行数据提取,分别统计表层和深层施事者和过程出现频次并将其标准化,从频次和特征差异探讨此类语篇的生态性。

三、 结果与讨论

我们从表层和深层两个维度对AI科普语篇中参与者施事和过程进行分类赋码和统计,具体分析如下。

(一) 及物性过程的表层分析

根据图4虚线矩形研究框架,我们对参与者施事和及物过程出现频次进行统计(见下表1)。

由表1可知,20篇英文AI科普语篇中共有832个过程小句,物质过程出现频次最高,其次為关系过程,言语过程和心理过程频次相近但较少。相较之下,行为过程和存在过程则极少。此统计结果与韩旭、叶云屏[5]的研究结果大致相同,亦有不同。他们只对选自《英语学习〈科技之虹〉》中不同领域的5篇科普文章及物过程类型进行了探究。而本研究除了考察AI科普语篇及物过程类型频次分布特点外,还将参与者施事进行二次分类并纳入分析,从而更全面地揭示了科普文章的及物性特点。接下来笔者将重点分析差异明显的社会性场所为施事的物质过程及关系过程类型。

1. 物质过程

在AI科普语篇中,物质过程出现频次最高,且以社会性场所为主要施事的物质过程尤为显著,其他参与者施事的物质过程则相对较少。这表明英文AI科普文章主要运用物质过程对AI体或AI技术进行动态描写,客观真实地反映其发展给社会带来的变化,所以物质过程大量出现完全符合此类语篇的语场[5](135)。此外,科学界在撰写对AI技术认知的话语时,更倾向于以AI体为社会性场所施事,运用隐喻、拟人等积极修辞手法对AI体发展进行客观描述,使原本晦涩难懂的科技知识变得浅显易懂,在增强可读性同时也极大激发了读者兴趣。

例(1)But these AI robots canttake innew information oruseit to improve problem-solving, providericher alternatives or performother higher-intelligence tasks.(摘引自

https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/artificial_intelligence/)

上例中,这些处于初始研发阶段的AI机器人,还不能像人类一样自主吸收新信息,没有使用智能程序改善解决问题的能力,不能提供更加丰富的可选择性或运行更高智能的任务。可知,此小句选择具有社会性特征的AI机器人为主要施事者,意在将一系列物质过程人性化,将AI体鲜活化。这一语义功能配置方式在一定程度上反映了及物性系统中的动作性和谐的特点。动作性和谐主要指施事主体通过对受事客体所发出的一系列亲近、趋向性或换位思考等有助于两者相互保持和谐的动作性过程,以实现主体和客体在新、旧信息传达和接受过程中的交流和谐[33](45)。就例(1)而言,这种和谐的话语表现方式意在给广大科普文章的阅读爱好者提供一个现有的知识语境框架平台,并运用可理解、可互通、雅趣和谐的话语方式,让读者快速了解和认识AI技术的发展前景及其价值所在,从而实现普及科讯的交际功能[34][35]。

2. 关系过程

在英文AI科普语篇中,关系过程出现频次排位到第二,且仍以社会性特征为主要施事的关系过程最多。这表明此类语篇倾向于运用关系过程建立AI与现实社会及其他场所特征之间的联系,传播和普及AI科技新发展,这也正是科普语篇的目的所在[36](117)。例(2)中,撰写者将Calo所想象的AI与人类社会属性(非种族主义)建立联系并对其特征给予评价(无偏见),均体现了关系性过程的一种语义评价配置,即参与者施事在与受事者语义互动的过程中会对特定的事物赋予人类自身的价值判断、身份认同、情感态度和鉴赏评介等,从而引导大众读者在辩证、理性地看待AI对人类社会带来的伦理挑战的同时,也达到了“教化育人与关切人文”的信息功能和社会功能[33](47)。

例(2)Calos imagined AI wouldnt actually beracist. A machine thats incapable of opinionisnt capable of true bias.(摘引自https://www.popsci.com/tags/ai/320/)

综上分析可知:在英文AI科普语篇中,撰写者主要以社会性特征为主要施事,大量使用物质过程将AI体发展和进化过程通过语法范畴化;较多关系过程对AI特征及属性给予评述,从而清晰地反映AI技术与社会发展之间的联系,以此实现语言的经验功能。除此之外,我们也发现:在及物性系统中,各个过程和参与者施事不同的语义结合方式不单单为揭示人们如何通过各种语义表达方式来识解现实世界,也旨在反映人们对某一现实经验活动的情感、态度和鉴赏等意识形态。只有两者在意义表达中实现互动和谐,才能真正促进科技与人类社会的和谐发展。反之,则会阻碍社会文明进步的步伐,甚至使人类文明出现倒退或不可逆转的局势。

语篇对参与者施事和过程类型的选择并不是盲目的,即使是同一体裁和内容的语篇,对事物的描述也可能采用不同的施事和過程组合,也就形成了不同的话语类型。这通常取决于撰写者的交际意图和动机及自身对该事物的生物认知[37](11)。因此,任何话语都会以某种语义特征或形式反映人类、社会和自然之间的关系。并在实现某种语义功能时,折射出一定的意识形态,这种意指方式通常也左右着我们对自然环境的认知和意识形态构建[38](589)。关于这种深层影响,本文将从生态场所观视角进一步详细阐释。

(二) 及物性过程深层分析

笔者对AI科普语篇中参与者施事和及物过程进行生态延展,根据图4实线矩形图研究框架,从生态场所观视角,对AI科普语篇的生态过程及参与者施事特征出现频率进行统计(见表2),以揭示此类语篇所蕴涵的深层意义——生态取向。

从表2我们看出英文AI科普语篇中生态过程与其参与者施事的配置方式在反映语篇生态取向方面呈现明显的不平衡性。从生态类型来看,20篇AI科普语篇中,生态模糊型过程占比最高(47%),紧随其后的是生态保护型过程(42%)。相较之下,生态破坏性过程则偏少。从施事者来看,以社会性场所施事的生态过程小句占比最高(59%),其次是以人类生命体(群体和个体)为施事的生态过程小句(共占36%),而以物理性场所施事和人外生命体施事的生态过程小句则少到几乎可忽略。只从横向或纵向观察和对比,其生态分布的差异并不明显。然而,经纵、横向交叉对比,我们发现:此类语篇呈现的生态属性不平衡现象,很大程度上取决于小句语义结构配置方式及多重语境。这也使得话语生态性研究者认识到:要想更全面地揭示和发现话语背后潜在的生态和非生态因素,就要对语篇中语言事件的语义配置规则及特点进行层层识构和识解。此处的“识构”和“识解”(construe story)是指存在于人类头脑中、影响人类个体或群体看待世界的认知结构和对故事的理解[27](207)。鉴于此,笔者将从生态保护型、生态模糊型和生态破坏型三个生态维度,逐一阐释造成其不平衡性及差异的真正原因。

为深度揭示英文AI科普类语篇所传达的生态取向的真正内因,笔者根据图4实线矩形图研究框架,将生态过程及参与者实施进行二次划分、标注、赋码并进行统计,统计结果如表3所示:

1. 生态模糊型过程

20篇英文AI科普文章中,使用频率最高的是生态模糊型过程。这与Alexander和Stibbe[2](108)的观点相契合。他们认为人们生活中大多数话语都属中性话语,生态与非生态因素并存。

表3中,纵向来看,以人类个体为施事的认知(零认知)过程出现频次最高,其次是以社会性场所为施事的意动(远离)过程;相比之下,以物理性场所为施事的意动(远离)生态过程最少。横向来看,此类语篇中表示意动的远离过程和参与认知的零认知过程各占一半,而表示情感的中立过程最少,出现此类现象的原因将以例(3)为例进行深度阐释。

例(3)“ Webelievespecialized AI applications will become both increasinglycommonand moreusefulby 2030, improving our economy and quality of life,”saidPeter Stone. “ But this technology will also create profound challenges,affecting jobs and incomes and other serious issues that we should begin addressing now to ensure that we can share the benefits of AI broadly.”(摘引自https://www.popsci.com/tags/ai/320/)

整体来看,此小句属以人类个体为施事的零认知过程。例(3)中“said”言语动词之前,讲话者通过“believe”这一认知过程意在赞成AI技术应用将越来越普遍这一客观事实,从“common和more useful”便可知。然而,在“said”言语过程之后,我们发现讲话者用“but”一词转换话锋,将重心转向描述AI技术负面影响,着重强调AI给人类社会所带来的威胁与挑战,主要表现为就业收入、生存危机等。

由此可知,讲话者对AI的认知是矛盾的。这种矛盾主要是由写作者对事物缺乏足够了解而导致的。因为写作者(个体或群体)对某一场所特征产生模糊认知的过程就是对特定环境特征产生含糊记忆、信念、意义和知识的过程[25](59)。反映在AI科普语篇中,则表现为:当写作者在科技应用中强调自身主体性与忽略自然界其他事物内在价值并存时,人类与自然界其他万物包括科技的平等界限就會被虚化[39](106)。这主要通过话语使用者语义层和语法层的不确定而导致的意义的不确定,以及对外界事物认知的不确定性反映出来[40](12)。也正是由于写作者话语所传达的生态取向摇曳不定,科技的非生态性才得以体现出来,这与非生态科技的哲学观相契合,此类话语所体现的模糊生态取向就显而易见了。

2. 生态保护型过程

在AI科普语篇中,即使科学界(个体或群体)对具有社会性特征的AI持有消极态度,但大多数情况下,撰写者仍倾向使用较多以社会性场所为施事的生态有益性过程,来展现AI科技亲近自然、生态化的一面。

通过分析语篇,我们发现:科学界(个人或群体)对非人类体,尤其以社会性特征为施事的意动(趋向)过程最多(69%),其次为认知(同化)过程和情感(热爱)过程。从意动过程来看,科学界有人认为只要我们善于引导AI体向有利于生态系统和谐的方向发展,AI将会成为生态保护的有力杠杆。从认知过程来看,科学界也认为AI技术有助于保持人类社会与自然的动态和谐,也坚信置入人类伦理和智慧的机器人在某些方面会与人类一样聪慧,帮助人类更好地认知和探索世界[39](103)。从情感过程来看,撰写者在保证科学理性介绍AI技术前提下会对AI体表露仁爱之心,使文章充满人文情怀,达到与读者高度的情感共鸣。鉴于以上三种生态过程与生态科技哲学观相一致,我们将此类过程判断为生态保护型,如例(4)。

例(4)a. Initially the baby can only babble and perceive speech as a string of sounds, but cannot divide up into words.

b. Initially the robot can only babble and perceive speech as a string of sounds, but cannot divide up into words. (摘引自https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/artificial_intelligence/)

从表层来看,两句语义结构区别甚微,但两句在读者对AI体认知中所激发的生态意象却截然不同。从情感角度来看,前者是讲话者(个体)对一个婴儿牙牙学语本能行为能力的直接表达,属中性表述。而在后者中,讲话者(个体)将AI体视为具有生命体征的婴儿,并以父母身份时刻记录“宝宝”牙牙学语(babble)的过程。究其原因,可解释为:从情感角度来看,当讲话者(个体/群体)对智能robot产生建立情感联结的动机时,会有意识地将具有社会性的AI体人性化并给予情感投入,以此来拉近robot与自我身份建构的亲近感[41][42]。并从“以人为本(the thought of people-orientedness)”的角度出发赋予AI技术人性的真善美。从认知角度来看,讲话者选择使用“robot(社会特征)+perceive(认知pro)”这一语义结构表明:撰写者将AI视为一个有意识的生命体。将有认知的社会性场所特征纳入人文伦理考虑,并承认它具有与人类一样智慧和平等的权利,是生态文明社会人类对人外生命体应持的生态观[43](121),是良知原则的真实体现[10](454)。从意动过程视角来看,当个体或群体对某场所特征产生意动行为时,典型特征就是极力保持并缩短与此场所的亲密关系[44](274)。在语篇分析中我们发现:讲话者选择“robot (社会属性) + divide (意动pro)”语义构成模式,反映出讲话者尝试赋予此AI体人类的一些行为能力以示亲近的急切愿望,符合亲近原则(the principle of proximity)[10](454),更是一种积极的生态行为。从以上情感、认知和意动行为生态视角分析可见,b小句充分体现了生态行为分析中的“以人为本”的假定之说和两条亲自然的原则:良知原则和亲近原则 [10](454)。

總之,基于科技生态哲学观,前者属于人类对自身行为能力的一种客观描述,而后者则强烈反映了此新兴科技亲近自然的积极生态效应,与生态科技观相一致,属生态保护型过程。如此之下,两句的生态属性一目了然,其生态意义也得以直观呈现。

3. 生态破坏型过程

在AI科普语篇中,表现为生态破坏性过程的小句出现频次较低。这是源于写作者倾向于将AI技术视为非生态科技。因此,那些反生态、不利于维持科技与自然和谐共处的破坏型话语则较少出现[21](171)。

从表2可知,生态破坏型过程占比最少(11%),且多以社会性场所为主要施事。从表3可见,反对AI技术研发的重建过程占比最高(55%)。这表明:从参与者施事角度看,科学界选择以社会性场所为主要施事,意图撇清自身与AI将给人类带来社会灾难的关系,推卸科研人员所需承担的风险和责任,而将一切罪责归咎于AI技术本身。从生态过程来看,写作者花大量笔墨从情感、认知和意动三个生态过程描述AI技术弊端,目的是向读者传递一种“反生态”科技观念。这种反生态科技观认为AI技术是善与恶的斗争,当AI技术研发用于改造自然、回馈社会的过程中,其恶的因素一旦处于主导地位,将不遗余力向自然界和社会作出反噬,成为肆虐大自然、破坏和谐生态的利刃[32](5),如例(5)。

例(5)We have recently been joined by a cavalry of more-exotic knights. Nanobots will engulf us, robots will enslave us, artificial intelligence will turn us into raw materials. (摘引自https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/artificial_intelligence/ )

上例中,“a cavalry of more-exotic knights”运用隐喻手法,意在告诫读者人类已陷于与AI的斗争,这反映出科学界少数个体或群体对AI持憎恨情感。从意动过程来看,“engulf”、“enslave”和“turn into”这三个意动过程施动者均以具有社会性特征的AI体为主要施事者,且其目标都指向人类“us”,这充分表明写作者对人类即将失去对AI的控制并成为AI的俘虏深表担忧,意在呼吁科学界中止并放弃对AI的研究。由此可知,整个话语所呈现的是一个驯化的、切片化的、被动地屈从于以人类切身安全和利益为出发点和落脚点的技术,却从未将AI对自然界其他非人类体、社会性场所和物理性场所造成的危害考虑在内。这是典型的科技理性下的缺乏“近自然的科技观”的人类中心主义[9](9)。“近自然的科技观”从哲学角度出发,认为现代科技应极力避免对“人类中心”主义的偏执追求,提倡“非人类中心”的生态主义和生命平等,进而发展适应自然、亲近自然、尊重并顺应自然的生态化科技[31][45]。因此,以上分析足以反映出写作者对具有社会属性的Nanobots、robots和AI持重建和憎恨态度,

是典型的生态破坏性话语,反映了作者的反生态科技观。

四、 总 结

基于以上讨论,我们发现:(1)表层来看,为促进AI科技知识的普及,写作者倾向使用社会性场所为主要施事的物质过程和关系过程的语义配置方式,大量运用表示态度、评介和鉴赏的词汇通俗有趣地向读者传播科技新动态,从而实现“启蒙科技思想与传播人文情怀”的信息功能和社会功能,借此向读者传播AI科技在人类社会和谐发展过程中的作用力和影响力。(2)深层来看,AI科普语篇所传达的生态观呈现不确定性,包括生态模糊型和生态保护型两种。究其原因,AI语篇写作者更倾向于将AI技术视为一种趋近自然、尽力维持生态平衡的科技,而非远自然的反生态科技。这一研究也给我们带来了重要启示。首先,科学界应积极树立全新的生态科技哲学观,强化生态科技意识,为发展生态科技奠定雄厚的思想基础。而语言作为传播科讯生态的主要媒介,则起着重要作用。这就需要写作者不断增强对语言运用的生态意识。其次,语言研究者要努力探究和发现语言与生态的相互影响和作用,尽力挖掘科普语篇中出现的生态和非生态因子,唤起大众读者对生态保护的责任和义务;使人们意识到语言在主动构建和推进“人类命运共同体”重要理念过程中的中坚力量,进而实现语言与生态的和谐发展[46](12)。做一个“思,以生态语言学为本;行,以生态语言学为道”的“生态人”[47](11)。

〔参考文献〕

[1]Surhone, L. M., Tennoe, M. T. & Henssonow, S. F. Popular Science [M]. Betascript Publishing, 2010.

[2]Alexander, R. & Stibbe, A. From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse [J]. Language Science, 2014, (41): 104-110.

[3]黄国文, 陈旸. 生态哲学与话语的生态分析 [J]. 外国语文, 2016, 32 (6): 55-61.

[4]邓庆环. 人际视角下英语科普语篇的文化和社会互动性 [J]. 山东外语教学, 2009, (6): 104-108.

[5]韩旭, 叶云屏. 科普语类的及物性分析 [J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2004, (S1): 134-136.

[6]Lee, S. S. Analysis of subject category on artificial intelligence discourse in newspaper articles [J]. Journal of Korean Library & Information Science Society, 2017, (5): 48.

[7]何伟, 张瑞杰. 生态话语分析模式构建 [J]. 中国外语, 2017, (5): 56-64.

[8]Haugen, E. I. & Dil, A. S. The Ecology of Language : Essays [M]. Stanford University Press, 1972.

[9]Halliday, M. A. K. New ways of meaning: the challenge to applied linguistics [J]. Journal of Applied Linguistics, 1990, (6): 7-16.

[10]黃国文. 导读:生态语言学与生态话语分析 [J]. 外国语言文学, 2018, 35(5): 449-459.

[11]黄国文, 陈旸. 生态哲学与话语的生态分析 [J]. 外国语文, 2016, 32 (6): 55-61.

[12]Gerbig, A. The representation of agency and control in texts on the environment [A]. In Alexander, R. J., Bang, J. C. & Dφφr, J. (eds.). Papers for the Symposium Ecolinguistics. Problems, Theories and Methods [C]. Tokyo: Waseda University Press, 1993: 61-73.

[13]Schleppegrell, M. J. Abstraction and agency in middle school environmental education [A]. In Bang, J. C., Dφφr, J., Alexander, R. J., Fill, A. & Verhagen, F. (eds.). Language and Ecology: Eco-Linguistics. Problems, Theories and Methods. Essays for the AILA 1996 Symposium [C]. Odense University, 1996: 27–42.

[14]Fill, A. & Mühlhusler, P. The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment [M]. London: Continuum, 2001.

[15]李碧芳. 《押沙龙, 押沙龙》的生态话语分析 [J]. 电影评介, 2011, (21): 100-103.

[16]祝克懿, 殷祯岑. 生态语言学视野下的官场话语分析 [J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2014, (4): 137-143.

[17]何伟, 马子杰. 生态语言学视角下的澳大利亚主流媒体之十九大报道 [J]. 外国语文, 2019, 35(4), 1-9.

[18]Goatly, A. Lexico-grammar and ecoliguistics [A]. In Fill, A. & Penz, H. (eds.). The Routledge Handbook of Ecolinguistics [C]. London: Routledge, 2018: 227-248.

[19]Alexander, R. J. Investigating texts about environmental degradation using critical discourse analysis and corpus linguistic techniques [A]. In Fill, A. & Penz, H. (eds.). The Routledge Handbook of Ecolinguistics. London: Routledge [C]. New York and London: Routledge, 2018: 196-210.

[20]Stibbe, A. Critical discourse analysis and ecology [A]. In Flowerdew, J. & Richardson, J. E. (eds.). The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies [C]. London: Routledge, 2018: 497-509.

[21]Stibbe, A. Positive discourse analysis: rethinking human ecological relationships [A]. In Fill, A. & Penz, H. (eds.). The Routledge Handbook of Ecolinguistics [C]. London: Routledge, 2018: 165-178.

[22]何伟, 魏榕. 国际生态话语之及物性分析模式构建 [J]. 现代外语, 2017, (5): 597-607.

[23]常军芳, 丛迎旭. 功能语言学视角下的生态话语分析模式建构——以中国环保部长报告为例 [J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2018, (4): 27-32.

[24]余娟, 王瑛. 自然生态记录片中的参与者角色配置与生态意识的建构 [J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2018, (4): 17-26.

[25]张瑞杰. 系统功能语言学视角下话语生态性分析模式构建 [D]. 北京: 北京科技大学, 2018.

[26]何伟, 魏榕. 多元和谐,交互共生——国际生态话语分析之生态哲学观建构 [J]. 外语学刊, 2018, (6): 28-35.

[27]Stibbe, A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By [M]. London and New York: Routledge, 2015.

[28]Naess, A. The shallow and the long range, deep ecology movement [A]. In Drengson, A. & Inoue, Y. (eds). The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology [C]. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995: 3-10.

[29]张琳, 黄国文. 语言自然生态研究:源起与发展 [J]. 外语教学, 2019, (1): 26-31.

[30]Parsons, H. Marx and Eengels on Ecology [M]. London: Greenwood Press, 1977.

[31]莊穆, 董皓. 生态文明视域下科技发展与自然关系的哲学反思 [J]. 科技管理研究, 2016, (2): 240-243.

[32]覃明兴. 关于生态科技的思考 [J]. 科学技术与辩证法, 1997, (3): 4-7.

[33]魏榕. 基于语料库的有益性话语评价语义系统建构研究 [J]. 西安外国语大学学报, 2019, (2): 43-48.

[34]Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. An Introduction to Functional Grammar ( 3rd edn. )[M]. London: Edward Arnold, 2004.

[35]Aubakir, N. Distinctive features of popular science discourse[J]. World Science, 2017, (27): 32-35.

[36]Knorr-Cetina, K. D. The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science [M]. London: Sage, 1983.

[37]何伟, 高然. 生态语言学研究综观 [J]. 浙江外国语学院学报, 2019, (1): 1-12.

[38]黄国文, 赵蕊华. 生态话语分析的缘起、目标、原则与方法 [J]. 现代外语, 2017, (5): 585-596.

[39]陈静. 科技与伦理走向融合——论人工智能技术的人文化 [J]. 学术界, 2017, (9): 102-111.

[40]黄国文, 陈旸. 生态话语分类的不确定性 [J]. 北京第二外国语学院学报, 2018, 40 (1): 3-14.

[41]Proshansky, H. M., Fabian, A. K. & Kaminoff, R. The city and self-identity: physical world socialization of the self [J]. Journal of Environmental Psychology, 1983, (1): 57-83.

[42]Proshansky, H. M. The city and self-identity [J]. Environment and Behavior, 1978, (2): 147-170.

[43]Regan, T. & Singer, P. Animal Rights and Human Obligations [M]. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1989.

[44]Hidalgo, M. C. & Hernandez, B. Place attachment: conceptual and empirical questions [J]. Journal of Environmental Psychology, 2001, (3): 273-281.

[45]蒋莹, 李洁. 科技异化、生命平等与生态主义——《侏罗纪世界2》多重主题探讨 [J]. 电影评介, 2018, (12): 43-45.

[46]黄国文, 文秋芳. 新时代外语工作者的社会责任 [J]. 中国外语, 2018, 15 (3): 12-14.

[47]黄国文. 生态语言学的兴起与发展 [J]. 中国外语, 2016, (1): 8-12.

(责任编辑:高生文)

Ecological Analysis of Popular Science Articles on Artificial Intelligence

JIANG Ting, YANG Yin-hua

(College of Foreign Languages, Chongqing University, Chongqing 401331, China)

Abstract: Under the background of increasingly prominent environmental problems, ecological discourse analysis provides a new way for language researchers to analyze the ecology of discourse. Its research objects include both environmental and non-environmental texts to guide people to think and act ecologically. Popular science articles on artificial intelligence, as non-environmental ones, communicate new advancements of AI to people in innovative and interesting discourses; meanwhile, they also reflect editorialists linguistic ecological view. To reveal the ecological orientation of this kind of discourse, the author, combining the theory of SFL with Eco-linguistics, analyzes both superficially and deeply 20 English popular science articles on AI from the perspective of transitivity system. The research shows that, from the surface layer, this kind of text mainly takes the social place as the participant agent, and uses lots of material process clauses and relatively numerous relational process clauses to realize the semantic function of popularizing AI knowledge to readers. From the deep light, the writers ecological orientation is mainly characterized by ecological ambiguity and ecological protection, which results from the ecological view of science and technology held by science community.

Key words: AI discourse; ecological analysis; eco-orientation

〔收稿時间〕2019-07-06

〔作者简介〕蒋婷(1974-),女,四川简阳,重庆大学外国语学院教授。

杨银花(1991-),女,甘肃武威,重庆大学外国语学院研究生。