性侵之民事责任

张 红

“Me Too”运动风靡全球,旨在鼓励性侵受害人勇敢维权,揭露被侵害事实,以遏制广泛存在的性侵行为。但运动式的保护终不长久,亟待法律规制以管长远。应将性侵事件纳入法治轨道处理,特别是对加害人课以民事责任,使加害人承担应有之法律后果。在民法体系中,性侵对象是性自主利益,即在法律与道德范围内,以自我意志支配性利益,维护性尊严和性纯洁的新型人格利益[1](P61-62)[2](P61),此项权益已为德、美等国所肯认(Lawrence v.Texas.S39 vs 558[2003])①如《德国民法典》第825条。性是重要的人格要素,我国法律对其进行了多重保护,如《刑法》第236条、第 237条、第 246条,《治安管理处罚法》第 44条,《民法总则》第109条等,形成了以刑法为核心、横跨多个法域的性自主利益保护体系,但性自主利益保护规范分散,且规范体系内部存有抵牾。《刑事诉讼法》第99条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(法释[2012]21号文)第138条规定,受害人提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院不予受理。而《侵权责任法》第4条规定,刑事责任的承担不影响民事责任的承担,基于该条精神损害赔偿可获得支持。对此,有学者认为刑、民竞合是法律评价上的重叠,是不同体系得出的结果,两者无直接衔接关系[3](P32)。另有学者认为刑、民存在诸多交叉,可以相互影响[4](P48)。为确定涉刑行为侵害性自主利益的赔偿范围,需要澄清刑、民之关系。

从现有研究看,学界过分强调刑法对性自主利益的保护作用,而忽视民法的规范作用。民法关切的缺失导致受害人无法获得周延保护,亦容易激发更激烈的对抗。司法实践中对性自主利益存在不保护、保护人格权、保护身体健康权、保护一般人格权四种裁判路径。此外,婚内性自主利益与同居义务的平衡、因欺诈侵犯性自主利益之认定等亦是司法难点。对于涉刑行为侵害性自主利益应否赔偿抚慰金,有结论对立的两种观点。基于此,本文展开如下:首先,归纳总结相关案例,运用类型化方法厘定性自主利益的内涵,进而明确民法对其保护的必要性、可行性以及保护路径。其次,解决司法难题,即探讨婚姻中性自主利益与同居义务的平衡及欺诈侵害性自主利益的认定标准。最后,基于对已有案例的统计归纳和微观分析,回应对受害人精神损害赔偿的司法争议,并探讨精神损害赔偿的实现方式。

一、性侵案件类型及规范路径

现实生活中性侵行为形式多样,侵害性自主利益的表现形态各异。因侵权严重程度的差异,不同性侵行为会触发不同的规范机制,类型化方法有助于厘清性侵之内涵,进而确定规范体系。在民事领域关于性自主利益的立法阙如,需要明确通过何种路径保护性自主利益。

(一)民事和刑事领域的性侵

类型一,性骚扰。据2011年第三期中国妇女社会地位调查,在工作、学习、劳动中遭受过性骚扰的女性占7.8%[5](P13-14)。受害者遭受着巨大的精神压力,但碍于权力上的压力和救济、求偿机制的不健全①我国法律仅在《妇女权益保障法》第40条对性骚扰进行规定,受害者可以向单位和相关机构投诉。《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》等行政法规中也仅是对性骚扰进行宣示性的规定,为不完全法条。对性骚扰的具体救济制度和求偿机制未作具体规定。,又因在社会生活中性骚扰常被认为是道德问题,受害人常常隐而不发。虽法无明定,但在司法实践中已明确性骚扰为侵权行为。在“闫某诉齐某案”(北京市朝阳区人民法院[2004]朝民初字第 05892号民事判决书)中,齐某向闫某发送淫秽短信,闫某在警告齐某未取得效果后提起民事诉讼。法院认为妇女的名誉权和人格尊严受法律保护,齐某行为构成性骚扰,应承担法律责任。在“李某诉陈某案”(浙江省宁波市鄞州区人民法院[2015]甬鄞江民初字第224号民事判决书)中,李某就职于某公司,一天该公司经理陈某在宾馆内性骚扰了李某。法院认为自然人因身体健康权等人格权利遭受非法侵害,可向法院诉请保护。由上两案可见,法院虽肯认性骚扰应由法律规制,但通过何种途径保护,有待商榷。

类型二,欺诈、诱惑侵害性自主利益。欺诈、诱惑型性侵害有别于滋扰型性侵害。此种情形下,侵权人常通过捏造事实等手段欺骗他人,以期与受害人发生性关系,满足自己性需求[6](P318)。如“谌某诉李某案”(广东省深圳市福田区人民法院[2015]深福法民一初字第 2868号民事判决书)中,李某隐瞒已婚事实,并许诺与谌某结婚,随后两人同居。后来李某不辞而别,谌林以性自主利益受损为由提起诉讼。法院认为李某隐瞒已婚事实,以致谌某基于错误信息与之同居,并怀孕、流产,严重侵害了谌某的人格权,应支持其精神损害赔偿之诉求。而在“宋某诉沈某案”(北京市朝阳区人民法院2015年朝民初字第28258号民事判决书)中,沈某隐瞒已婚事实与宋某交往,并发生性关系,宋某获知实情后提起诉讼。法院认为贞操权(性自主利益)未见于制定法,不予支持。由上案可知,在司法实践中,性自主利益应否受法律保护,仍存在争议。

类型三,婚姻正常存续期内配偶侵害性自主利益。在婚姻正常存续期,虽然丈夫不能成为强奸罪的主体[7](P55-60),但丈夫强制与妻子发生性行为,则会侵犯妻子的性自主利益。在“严某诉梅某案”(重庆市大足县人民法院[2011]足法民初字第2462号民事判决书)中,严某与梅某系夫妻,梅某性格暴躁,不尊重梅某性自主利益,梅某依此向法院提起离婚之诉。在“陈某诉张某案”(上海市浦东新区人民法院[2014]浦民一[民]初字第22716号民事判决书)中,陈某与张某婚后因感情不恰,无性生活,陈某以无性生活为由提起离婚诉讼。法院认为夫妻双方有无性生活是双方性自由的表现,夫妻一方不能以另一方拒绝性行为而认定其存有过错。由上案可见,婚姻中的夫妻双方仍享有独立的性自主利益,且有受法律保护的必要。

类型四,强奸侵害性自主利益。有些违法行为在承担民事责任的同时又构成犯罪应负刑事责任[6](P2),在“石某强奸案”(辽宁省大连市中级人民法院[2014]大刑二终字第331号刑事裁定书)中,石某强迫王某与之发生性关系。法院认为石某行为损害了王某的性自主利益,并扰乱了社会治安秩序,构成强奸罪。除违背妇女意愿损害性自主利益外,为保障未成年人身心的健康成长[8](P38),应限制未成年人的性允诺能力。如“陈某强奸案”(陕西省紫阳县人民法院 [2015]紫刑初字第 00036号刑事判决书)中,陈某与幼女张某恋爱,并发生性关系。法院认为因幼女辨识能力、身体承受能力弱,没有性承诺能力,无论其自愿与否,与之发生性关系均构成性侵。此外,婚姻非正常存续期内强奸亦是侵害性自主利益的重要类型,在人格日益自觉之现代,对婚内强奸行为进行规制,诚值赞同。

类型五,猥亵、侮辱侵害性自主利益。《刑法修正案(九)》第13条规定“以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役”。该罪不是倾向犯,不要求为满足刺激或性欲的主观要件。基于立法,侮辱罪将受害者限于妇女,而猥亵罪未有此限,由此,同性猥亵、女对男之猥亵亦在此列。在“黄某猥亵案”(安徽省淮南市谢家集区人民法院[2016]皖0404刑初2号刑事判决书)中,杨某患精神分裂症,黄某为其冲服治病药物后,以按摩增强药效为由对其进行猥亵。法院认为黄某侵害了杨某的性自主利益,构成强制猥亵罪。此外,在现实生活中男性受侵犯现象十分常见,其中未成年男童占据多数。

类型六,强迫卖淫侵害性自主利益。1999年世界性学会通过的《性权宣言》强调个人享有性生活之自主决定之能力,排除生活中任何形式的性强迫,被迫卖淫是性强迫的重要表现。在“李某强迫卖淫罪案”(浙江省富阳市人民法院[2015]杭富刑初字第 451号刑事判决书)中,李某违背陈某等意愿,以言语威胁、殴打等方式多次强迫三被害人卖淫。法官认为李某行为侵害了三人的性自主利益。此外,针对幼女这一特殊群体,除强迫卖淫侵害其性自主利益外,组织、引诱幼女卖淫亦构成侵权。

(二)性自主利益的民法保护路径

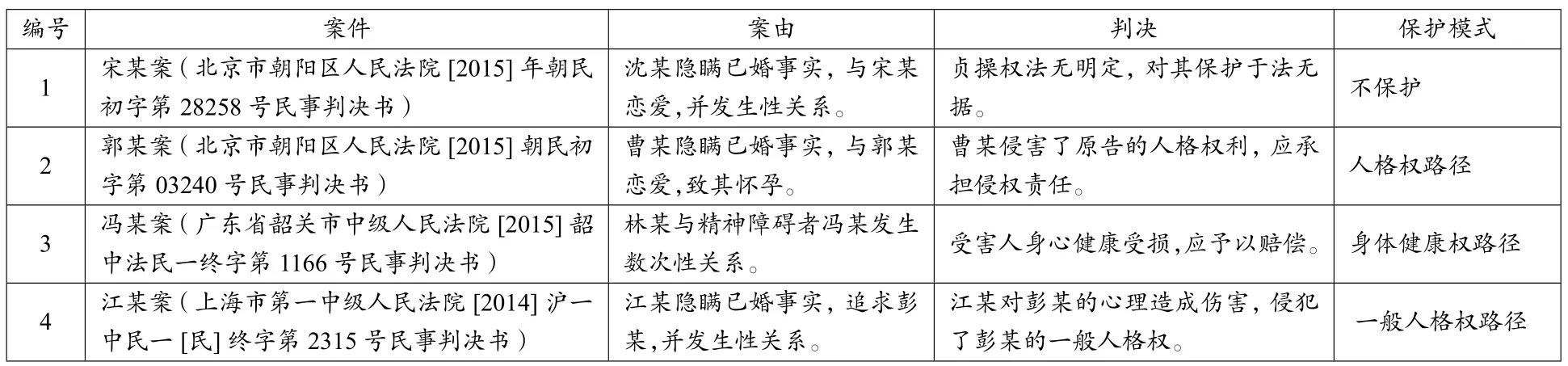

对于侵害性自主利益应否由民法保护以及通过何种路径保护,有学者认为,性自主利益无独立存在之必要,对性自主利益之侵害可以通过名誉权、隐私权、身体权等来进行保护,或者由刑法规制[9](P162);亦有学者认为,性自主利益应作为一项独立人格权予以保护,对性骚扰和性犯罪予以法律规制的中心价值就是保护性自主利益的权利本身[10](P99-133);另有学者认为,性自主利益可通过一般人格权予以保护[11](P81)。司法实践中,性自主利益法律保护路径可见表1。

表1 性自主利益的民法保护模式

由表1可见,保护模式一,法官认为性自主利益立法阙如,无保护之必要;保护模式二,法官认为性自主利益是人格权的内涵体现;保护模式三、保护模式四亦在人格权下进行保护,但更进一步明确为应通过身体健康权保护或一般人格权保护。基于此,有必要澄清性自主利益是否由民法保护以及其应然的保护路径。长期以来,在我国司法的实践中,因受权利有名化的影响,受害人在遭受损害诉诸法律时,需证明自己何种权利遭受损害,否则难以获得法律救济,例如模式一即因性自主利益法无明定而不予保护。此外,为保持侵权法的开放性,全面保护民事主体之权益,利益亦在侵权法的射程之内。但在司法实践中,民事主体常通过“造权”向法院提起诉讼,导致权利泛化。由此应构建确定的、有效的遴选机制,并通过司法补足开放立法带来的不足。故法官在对性自主利益进行保护时,应加强理论论证,以避免严谨的法律推理沦为臆造的游戏。

侵害性自主利益行为多发,应强化法律保护。在生活中,多见于性骚扰、欺诈、诱惑侵害性自主利益者。据调查,在 1000份问卷的统计中,遇到过性骚扰的人数总共达到 391人[12](P26)。据“女童保护组织”不完全统计,2013-2015年间全国被媒体曝光的性侵儿童案共968起,受害儿童达1790名[13],而此仅为冰山一角。据该组织调查,2016年平均每天曝光性侵儿童案1.21起,同比增长近三成[14]。通过对上述侵害性自主利益案件数量的统计可见,性自主利益受侵害情形十分常见。为应对该社会问题,使受害人获得私法赔偿,周延保护其利益,性自主利益的私法保护不可或缺。

性自主利益关涉众多且重大的人格内涵,性自主利益之探讨应植根于我国文化的土壤。我国民众深受贞操文化的影响,性自主利益备受民众重视。如在“黄某诉韩某案”(北京市第二中级人民法院[2016]京02民终8725号民事判决书)中,黄某认为韩某侵害了她的贞操,损害了其保持性纯洁的自豪感,且中国男人仍有浓厚的处女情结,贞操受损会致其今后婚姻不顺。此观点虽为落后,但无疑会造成许多人的内心恐慌。此外,性自主利益是行为自由、人格自由的表现形式之一。自然人享有根据自己性需要选择是否性交、与谁性交的权利,而强迫、欺骗等侵权手段会影响当事人性的自主选择,侵害其性自主利益。再者,性自主利益关涉当事人的身心健康。如“周某强奸案”(安徽省合肥市中级人民法院[2005]合刑终字第57号刑事裁定书)中,周某强奸未成年少女,致其堕胎,受害者不敢上学、甚至不敢出门,精神受到严重打击。

性自主利益应通过一般人格权进行保护。如前所言,在司法实践中有法院通过生命健康权、身体权对其进行保护。生命健康权是生命权和健康权的合称。身体权是自然人维护自身组织器官的完整性并支配自身肢体、器官和其他组织的权利[15](P398)。虽侵害性自主利益常会导致身体健康遭受损伤,但两者并无必然关联。侵害性自主利益时虽时常伴有暴力,但胁迫、欺骗等方式亦是侵害性自主利益的主要手段,且一般不会损伤生命、健康。此外,就权利本体而言,生命健康权是物质性人格权,以人的生命健康为客体,且一般不包括心理健康。而性自主利益的核心内容为性利益和性的自主支配,并以性纯洁、性尊严与人格尊严为价值基础,强调的是精神性的人格要素。综上所述,性自主利益作为一项独立的人格利益予以保护,是因为性自主利益具备了人格权所具有的价值基础,在法无明定时可透过一般人格权之规定获得法律保护。

二、性侵之侵权责任认定

性侵在民法上侵害的是性自主利益,其作为新型人格利益尚没有明确的外延内涵,而且实践中有诸多侵害性自主利益的情形,以致在司法裁判中存在诸多难题,主要表现为正常婚姻关系下侵害性自主利益和欺诈侵害性自主利益之侵权责任的认定困难。

(一)正常婚姻关系下侵害性自主利益之侵权责任认定

稳定的婚姻状态下,夫妻间负有同居义务,性义务是其内涵之一。性义务是指配偶间非基于正当理由不得拒绝与另一方为性行为的义务[16](P228)[17](P227)。既然夫妻间互负性义务,那么双方是否享有性自主利益呢?如何实现夫妻间性自主利益的保护?婚姻与性关系紧密,夫妻双方互为性满足是婚姻的应有内涵。康德认为,婚姻是两个不同性别的人为终身互相占有对方的性官能而产生的结合体[18](P95-96)。丈夫和妻子不应该“禁绝与对方的性关系”[19](P292),这就构成夫妻间的性义务。如在“于某离婚案”(河北省唐山市开平区人民法院[2014]开民初字第428号民事判决书)中,于某与刘某婚后,无共同话题且无性生活,双方感情破裂后向法院提起离婚之诉。法院认为,人类繁衍是婚姻的社会属性,性需求是婚姻的自然属性;婚姻双方应明白婚姻意味着同居,夫妻间互负性义务,否则可以选择不结婚。综上,性义务的基础如下:婚姻本质的要求,家庭的生育功能,结婚允诺包含性允诺。

但随着社会发展,婚姻家庭功能日益多样化,夫妻别体主义出现,性与婚姻、生育产生了分离,为顺应社会意识的变化,法律观念应与之相应而动。婚内性义务的产生是基于婚姻对双方的严格限制、家庭的繁衍功能、性对婚姻生育的依附性,但这些已不符合社会发展需要。在激荡变化、人格日渐自觉的现在,在社会意识形态变革的情形下,大谈贞操、性的控制已是逆潮流而动,故随着夫妻间性义务的弱化,法律已不能苛求、强制夫妻间互负性义务。

在域外,“妻子承诺论”是排除丈夫对妻子性自主利益侵害的重要学说。依此说,妻子在与丈夫达成婚约时起即应奉献己身于丈夫。因该说过于强调“夫权”,本质上是在坚守夫妻一体说,该说已无社会基础。1991年,金斯爵士在审理 R案时指出:“现代妻子不再是丈夫逆来顺受的性奴隶,而是平起平坐的同伴。”[20](P296)妇女已由被动的性接受者转变为主动的要求者,妻子无需对丈夫每一次性要求作出肯定回应,可以拒绝任何不合时宜、不合情理的性要求。此外,概括性承诺的结果必将导向性自主利益的放弃,性自主利益以人格尊严、人格自由为价值内涵,是与生俱来、不可抛弃的权利类型。故从伦理、法理上来说,婚姻允诺并不意味着性自主利益的放弃。

随着人格自觉等,性自主利益不断强化。婚姻应定位为基于伦理性的爱和摆脱孤独的需要而成立的统一体,婚姻并不是为性而存在的,更多是配偶间的爱与依赖。施瓦布将共同生活义务类型化为共同生活①此处的共同生活是指基于相互好感而产生的,随着夫妻双方的年龄、健康等要素,逐步转化为相互的生活义务和对婚姻的忠诚义务。、对共同事物的料理、家庭用具和婚姻住宅的共同使用及辅佐和体谅,夫妻双方应平等选择伴侣关系的方式[21](P63-67)。在其中难觅性之字眼,而更强调夫妻间的平等性。在美国“R诉R案”中,法官认为“婚姻是平等主体间的合伙关系,妻子不再是丈夫的私人物品”[22](P50)。实践中,性义务常为婚内侵害性利益的正当性说辞,亦为受害者选择默不作声的自我说服的理由。故有必要弱化深具人身依存性的性义务,以宣示性自主利益的独立性。如果婚姻把女性沦为性暴力的合法牺牲品,则是对婚姻本质的亵渎。在日益重视人格独立的时代,在稳定婚姻状态内,出于对夫妻一方独立人格的尊重,性义务在法律上和婚姻契约上不能对抗性自主利益。

因立法阙如,在正常婚姻存续期间,受害者性自主利益保护成为难题。2008年最高人民法院中国应用法学研究所编写的《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》中规定,性暴力是侵权者强迫受害人以其感到屈辱、恐惧、抵触的方式接受性行为,或残害受害人性器官等性侵行为。但这限缩了夫妻间弱势群体的性自主利益,仅认为强迫性行为的方式构成性暴力,事实上性自主利益对应的是愿与不愿的问题,而不止于行为方式。且依《反家庭暴力法》第2条规定,家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。如是只要丈夫以暴力、胁迫等方式违背妻子意愿与之发生性行为,即构成家庭暴力,并适用家庭暴力的救济方法,亦可寻求民法上的救济。

婚内强迫性行为不仅可构成侵权责任,亦应构成法定离婚事由。如“赵某与唐某离婚案”(河北省衡水市桃城区人民法院[2012]衡桃民一初字第196号民事判决书)中,赵某与唐某系夫妻,被告长期实施婚内性暴力,稍有不从即对原告予以殴打。原告向法院提起离婚诉讼。但本案法院未支持原告诉请,此有待商榷。虽然婚姻不是建立在性基础上的,但精力旺盛与和谐的性生活是婚姻幸福的四块基石之一[23](P5),夫妻性生活是婚姻得以持续、美满的重要保障。故配偶一方可基于另一方长期拒绝性生活为由提起离婚诉讼。

(二)因欺诈侵害性自主利益之侵权责任认定

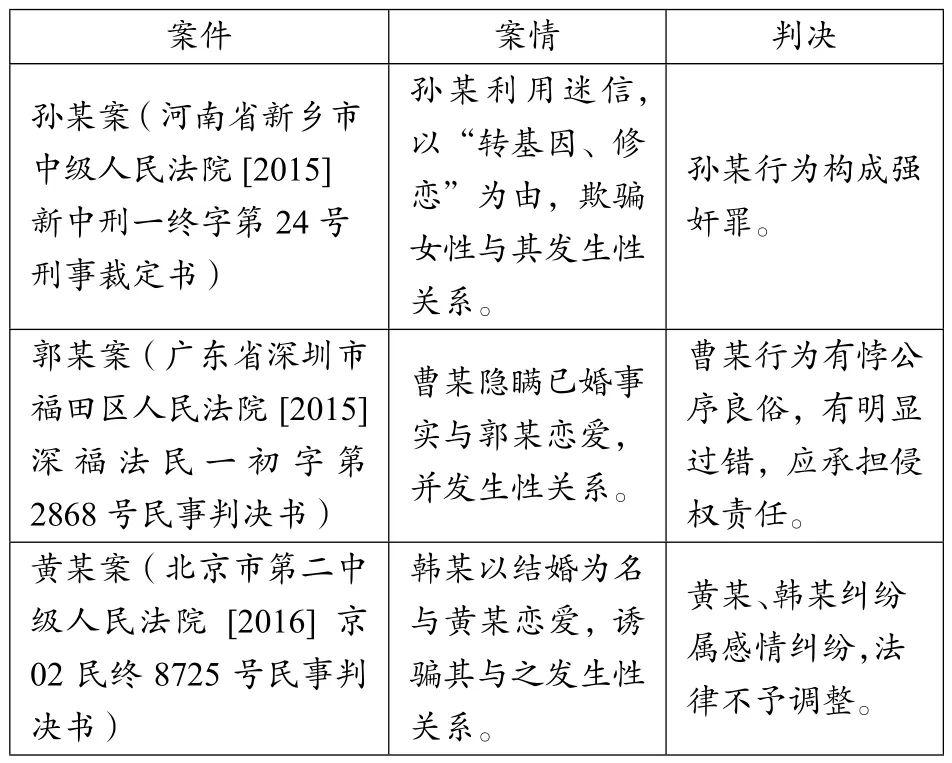

由表2可见,三则案例皆因一方欺诈而致使另一方认知错误与之发生性关系,但法院在对此审判时,分别归于刑事领域、民事领域、道德领域进行规制,并且判决结果差之甚大。由此,需明确因欺诈而为性关系,何种情形下构成犯罪,何种情形下仅构成民事侵权以及何种情形下应由道德谴责。

表2 欺诈侵害性自主利益的规制路径

表3 强奸侵害性自主利益案例中精神损害赔偿现状

《刑法》第236条规定以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的构成强奸罪。在立法上、司法判决中欺骗被认为是其他手段之一。但因男女交往中常会产生矛盾,“善意”的谎言成为感情的润滑剂,由此并不能将所有的“骗奸”行为皆认定为强奸罪。归纳司法实践,我国仅承认利用迷信手段骗奸、利用或假冒治病骗奸、冒充丈夫骗奸三种行为是强奸犯罪[24](P779)。此外,欺诈型强奸可分为行为属性欺骗和身份欺骗[25](P115-117)。行为属性欺骗指犯罪人欺骗受害人,使其误将性行为认定为其他行为;身份欺骗指犯罪人基于受害人对其身份的误认而与之发生性行为,且被冒用的身份应具备导向性行为发生的可能。但现实社会中,常有人冒充公职人员等身份诱骗他人发生性行为,因此类身份欺诈中的身份不能一概导致性行为的发生,且就个案而言亦不具有导致发生性行为的事实基础,故难以认定为强奸罪。所以判断性侵应承担民事责任或刑事责任时,应从当事人的行为性质欺骗、身份欺骗两方面衡量。

除刑事责任之外,因欺诈而为性行为时,亦可能是侵权或不道德行为。作为最低限度的道德,法律对道德争议进行规制时需采取积极确认违法性的判断标准。此外,因欺诈侵害性自主利益的现象十分复杂,侵权人主观心态、客观行为,受害人心态、所受损害等差异甚大,有必要借鉴动态系统理论对各具体要件进行综合权衡,准许各具体要件强度互补。本文对因欺诈侵害性自主利益的认定标准探讨如下:双方进行性行为是否源于爱情和合意。爱情和性紧密地交织在一起,虽然生理冲动是恋爱的重要诱因与构成因素,但性爱并非爱情的唯一目的,性爱的正当性源自爱意和合意。一方与另一方接触仅为性爱,并使另一方产生误解而为性承诺,则构成侵权。此外,侵权者所为之欺骗应足以影响受害者判断,并且这种判断标准应符合社会道德。如一方恶意隐瞒已婚事实与另一方恋爱,许诺与其结婚,并在交往过程中与受害者发生性关系,如表2中的“郭某案”。但日常生活中,情侣在恋爱中海誓山盟时常存在,无论其是否出于真心以及能否实现,不可能由法律来征讨恋爱中的负心汉,如在表2的“黄某案”中,韩某未婚,与黄某相识多年,多有交流,具备感情基础,发生性关系后韩某虽虚假地允诺与黄某结婚,但婚姻并不是爱情的必然发展方向,且双方存在多年感情基础,欺骗行为并不足以影响黄某的判断。此外,如若某男士出于对某一女子的爱恋,虚报财产,女子出于虚荣与之恋爱并发生关系,因女子之判断标准并不合乎一般道德准则并且对性处置较为轻率,此种情形并不能被认定为侵权。

此外,冒充富商、教授等骗色应构成侵权责任。此处分析需借助动态系统理论。其一,侵权人为骗色而假冒身份,其动机违背善良风俗,应受法律规制。其行为亦构成欺骗行为,受害人虽可能出于轻率、爱慕虚荣等受骗,但侵权人在故意、违法性等方面的强度足以补强受害人的轻率,可构成侵权。其二,在侵权人冒充公务身份与受害人的交往中,存在骗财情形时,以《刑法》第 267条诈骗罪予以刑事处罚,但如若侵权人仅为骗色,则刑法不予保护。可见,在侵权人的相同行为下,刑法对财产的保护超过了对性自主利益的保护。此种情形下,即需民法来保护受害人的合法权益,以补偿受害人所遭受的损害,填补刑法对性自主利益的保护空缺。其三,在美国对以结婚为名骗奸女青年之情形,有学者称之为诡计性交,受刑法调控[26](P19)。1956年《英国性犯罪法》第3条第1款规定:某人以虚假借口或陈述的手段诱使妇女发生性交的行为都是一项犯罪行为。此外,巴西刑法规定以欺骗手段与正派妇女发生关系应受刑罚[27](P117)。由此可见,在我国刑法失语的情形下,此类因欺诈侵害性自主利益情形应构成侵权。

三、性侵之刑事附带精神损害赔偿

性侵受害者无疑会遭受巨大的精神痛苦,其能得到何种类型的补偿关涉性侵受害者能否获得全面保护。然则,在立法、司法上性侵受害者能否获得精神损害赔偿存有争议,不利于全面保护受害者。其主要原因在于,我国立法上对于刑事附带民事精神损害赔偿责任,存在较大分歧。

(一)刑、民关于精神损害赔偿的规范与司法冲突

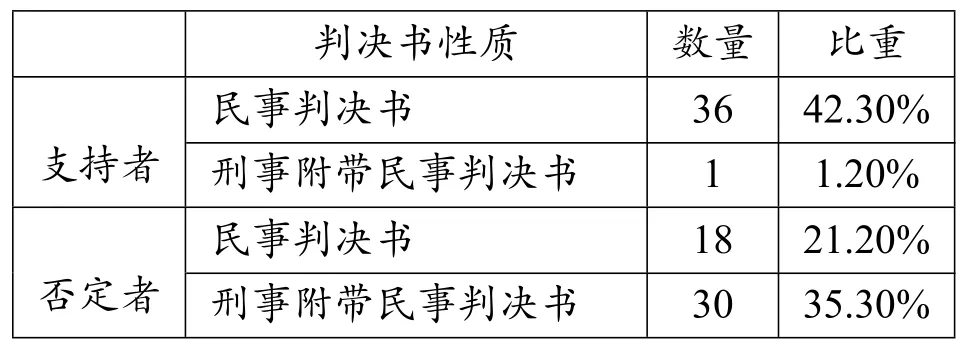

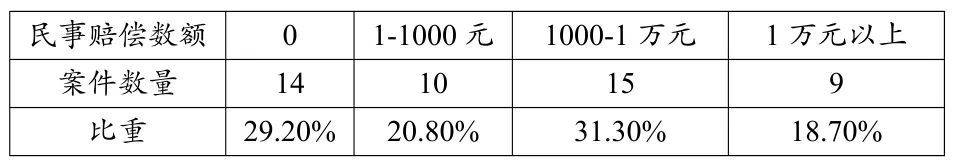

强奸、严重猥亵他人等侵权行为,因具有严重的社会危害性,是刑法规制的重点。依《侵权责任法》第4条、第22条及《精神损害赔偿解释》规定侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的,不影响依法承担侵权责任,依文义,精神损害赔偿责任当包含于内。但依《刑法》第36条、《刑事诉讼法》第99条、法释[2012]21号文第138条规定,刑事犯罪的受害人不能获得精神损害赔偿。民事、刑事立法上之差异在司法实践中形成了两类不同的裁决思路,由表3可见一斑。

强奸是侵害性自主利益最严重的形式,亦是受害人最需要被救济的情形,面对严重侵权受害人能否获得精神损害赔偿的讨论,更能体现我国民事、刑事的立法取向,更具有代表意义。本文于中国判决文书网以“强奸+精神损害”为关键词进行搜索,共得案例373则,择其中相关者85则,关于法院是否支持因被强奸而提起精神损害赔偿诉求的统计,见表3。

由表3可见,强奸侵害性自主利益时,受害者能否获得精神损害赔偿在司法实践中有两大观点相反的判例群。支持精神损害赔偿的案例主要为民事判决,以《侵权责任法》第4条、第 22条等为判决依据;否定者以刑事附带民事判决为主,其判决依据为《刑法》第 36条、《刑事诉讼法》第 99条、法释[2012]21号文第138条。针对此同案异判现象,有必要调和刑事规范与民事规范的立法冲突,以使涉及刑、民的案件同案同判。

(二)精神损害赔偿具有执行可行性

最高人民法院对刑事附带民事案件不能诉请精神损害赔偿之立法现状,作如下回应:其一,犯罪者多为贫困群体,高额赔偿常沦为空判。其二,套用民法中精神损害条款,赔偿数额较高,被告人不能足额履行,会造成缠讼现象。其三,受害者要价过高,致使被告索性就不赔偿,反不利于保护受害者。其四,刑事犯罪与民事侵权的赔付范围及法理不同①最高人民法院办公厅法办[2011]159号对十一届全国人大四次会议第6039号建议的答复。。综上,最高人民法院回应主要有两方面,即精神损害赔偿数额过高无法履行以及刑事犯罪与民事侵权存在本质区别。

归纳司法实践可见,因强奸侵害性自主利益,较少对受害者造成物质性的伤害,由此受害者仅能获得很少的民事赔偿,详见表4。由表4可见,因强奸侵害性自主利益时,受害人获得的民事赔偿低于1万元的情形占据了81.3%,而民事赔偿高于1万元的案件中,多是受害者遭受严重的身体创伤、甚至死亡的情形,主要以医疗费、差旅费为赔偿类目。但因性侵未成年人者多为熟人,且多通过诱惑、欺骗方式进行奸淫,受害者很少遭受物质性伤害,以致未成年人受性侵后很难获得民事赔偿,只有在被传染性病、怀孕的情形下才能获得治病、引产之费用。这种判决方式忽视受害者精神上遭受的痛苦,而不予补偿,有违损害填补原则。

表4 否定精神损害赔偿强奸案中的物质损害赔偿金额

表5 支持精神损害赔偿的强奸案中精神损害赔偿金额

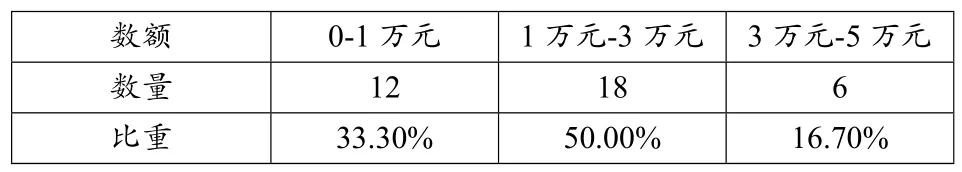

此外,侵权者能否履行判决与应否如此判决,并不在同一逻辑层面。法院依实在法作出判决,进而交由执行机关执行,这是法院判决的一般逻辑。而最高人民法院出于执行困难之考虑,进而作出司法解释来否定刑事附带民事的精神损害赔偿,存有逻辑错误。实际上,应当首先保护受害者利益,通过司法解释弥补实在法的不周延性,并通过控制赔偿数额以及改进执行方式增强判决的可执行性。另外,从本文对强奸案犯罪人的身份统计看,熟人作案为主,且强奸犯有稳定收入者亦不占少数,因此不能因噎废食,从法律层面杜绝受害人获得精神损害赔偿的可能。此外,在已有支持精神损害赔偿之司法实践中,很少发生精神损害赔偿金额过高、受害人拒绝赔偿之情形,详见表5①排除因强奸致死情形下,犯罪人赔付死亡赔偿金的案例。。由表5可见,在支持精神损害赔偿的民事诉讼中并未出现过高赔偿之情形,83.3%的案例判赔金额在3万元以下。而对应的,依国家统计局统计,2017年全国人均年收入为25974元。故观司法实践,因强奸侵害性利益所判赔精神损害赔偿数额并未出现最高人民法院担忧之情形,侵权者亦多有支付能力。

(三)刑、民责任关系的历史演变

由立法史可见,刑事附带民事之赔偿物质损害的规定始于1979年《刑事诉讼法》第53条,该条规定被害人因犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中有权提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》几经修订,“物质损失”依旧是提起民事诉讼的前提性要件。在改革开放前,精神损害赔偿广受批判,且当时我国深受苏联法的影响,认为精神无法用金钱衡量[28](P1)。可见在1979年《刑事诉讼法》立法之时,立法者排除精神损害赔偿并非是严谨论断的结果。而现已时过境迁,精神损害赔偿已成为民事责任承担的重要形式。此外,我国法已摆脱苏联法的影响,形成深具中国特色的法律体系,将精神损害赔偿排除在刑、民交叉案件赔偿范围之外的立法背景已荡然无存,而现有立法模式陷于立法惯性的窠臼,固守原本模式,实属不当。

强奸罪受害人应获得精神损害赔偿,比较法上已属通例。在我国台湾地区,1964年台上字第540号判决:以受精神损害为原因请求赔偿者,限于法律有特别规定者始得为之,未成年之女被诱奸者,致使贞操,该被害之女子,固得以第195条第1项之规定,对加害人请求赔偿非财产上之损害。王泽鉴认为刑事责任并不能排除民事责任之适用,事属必然,无庸详论。[29](P181-207)在欧洲,刑罚与赔偿亦不能相互取代。在1994年前,荷兰②如阿姆斯特丹上诉法院1975年10月22日的判决:父亲以自杀威胁自己18岁的女儿与其进行性行为。法院认为判决父亲有罪足以构成对受害人的安慰,故没有判处被告非物质损害。和德国的部分法院认为判处被告监禁可以满足受害人赔偿请求。但在1994年11月29日,德国联邦法院根据《德国民法典》第847条做出“受害者希望获得精神安慰的愿望应予以考虑,但是需要与国家实施惩罚的权力相区别”的判决[30](P747)。美国《侵权法重述》第46条规定,通过极端与恶劣行为故意或者莽撞地给他人造成严重精神痛苦的人应承担精神损害赔偿责任。在美国司法实践中极端与恶劣行为的认定标准为:对社区的一个正常成员讲述案件事实会激起他对行为人的憎恶[31](P20-22),可见强奸俨然在恶劣行径之列。由上可见,世界通行之做法即区分损害补偿与刑事惩罚,侵权人在遭受刑罚后仍应承担精神损害赔偿的责任。

(四)刑、民责任的衔接与互补

因侵犯性自主利益在民事领域可以获得高额精神损害赔偿,有些受害人可能出于经济等考量,故意弱化受侵害之程度,以使原本刑事犯罪转化为民事侵权,造成刑事向民事逃逸之现象。在各国强奸都属于报案率很低的犯罪,美国人口普查局调查发现,1979年的强奸事件中有一半的受害者没有报案。另有研究者估计实际发生的强奸事件是报案数字的5-20倍[32](P579)。在我国,依《法律年鉴》统计,每年强奸案报案数为4万件左右,而另有超出强奸报案数10倍的强奸犯罪,这些受害者选择了隐忍。性侵犯的报案率只有 7.6%,在各类案件的报案率中最低[33](P132)。面对性犯罪之特性,准许性犯罪中的受害人获得精神损害赔偿的诉请,会增加其维权的积极性,这更有利于打击性犯罪,维护社会秩序。

刑法、民法的交叉有多种类型,竞合型刑、民交叉责任是最主要的表现形式,犯罪侵害性自主利益即属此种类型。刑、民责任经历了“从合并到分立,再从分立到理性融合”的总体趋势[34](P17)。就现有立法而言,两者具有融合的可行性。首先,民事责任与刑事责任并不相互排斥,《侵权责任法》第4条规定侵权人因侵权行为触犯刑法,刑事责任的承担不影响民事责任的承担,且民事责任具有优先适用性,两者不相互排斥。精神性抚慰金不具惩罚功能,两者不能相互替代。民事责任之目的在于赔偿被害人所遭受到的损害;刑事责任之目的在于惩罚、教化犯人,以预防犯罪及维持社会秩序[8](P2)。其次,在竞合型刑、民交叉案件中,民事责任与刑事责任应分别受民法与刑法的评价。民事责任是受害人向侵权人诉请赔偿的结果,刑事责任是检察机关代表国家运用公权力惩罚犯罪人的表现。两者源自不同的评价系统,应分别从不同角度进行评价。再者,从我国现有立法语境看,“先刑后民”的立法理念在刑事领域具有支配地位,但其本质上是刑主民辅错误导向的立法体现,应建立以“刑民并行”为处理刑、民交叉案件的基本原则[35](P75)。《侵权责任法》第 4条、《公司法》第 214条等明确了民事赔偿的优先性,并且依循“民法要扩张,刑法要谦抑”的时代精神,民事赔偿数额不会对刑事责任造成影响。从另一个角度而言,基于慎刑考量,犯罪人积极赔偿民事责任应视为悔过自新,是减轻其刑罚的参照因素之一。

然现有司法解释完全杜绝刑事附带民事案件中受害人诉请精神损害赔偿之可能。由此,像猥亵、强奸、强迫卖淫等侵害自由型犯罪,受害者在未遭受身体伤害情形下难以获得任何民事赔偿。面对该立法现状,在修法之前需通过法释义学方法使受害者获得抚慰金。从法律位阶来看,《侵权责任法》是全国人民代表大会常委会发布的法律,而法释[2012]21号文是最高人民法院发布的司法解释,《侵权责任法》是上位法,当下位法与上位法相冲突时无效。但相较于《侵权责任法》,《刑事诉讼法》中关于刑事附带民事诉讼的规定为特殊法,具有优先适用性。《刑事诉讼法》中所谓“物质损失”在刑法中有时亦被表述为“财产损失”“经济损失”,与民事上“物质利益损害”“精神利益损害”并非严格对应。物质损失亦包括直接损失和间接损失,已遭受的损失和必然遭受的损失。强奸常造成受害者应激性精神障碍,需要长时间的心理调理,这表明精神损害可以成为间接物质损失。在“王某强奸案”(陕西省紫阳县人民法院[2016]陕0924刑初71号刑事附带民事判决书)中,王某性侵了未满6岁的赵某,赵某并无身体创伤和传染某种疾病,但法院出于对其精神创伤治疗的费用考量,酌定王某赔偿赵某后续治疗费用。通过该案可见,精神创伤可转化为物质损害,可借助后续医疗费用解释进《刑事诉讼法》中“物质损失”概念之内。由此,在刑事附带民事诉讼中,受害人的精神损害诉请可暂时由该途径获得支持。

四、以法律规制性侵

性侵侵害的是作为重要人格法益的性自主利益,以法律规制性侵,民法责无旁贷。有关性自主利益保护,刑法、民法等部门法应共同构成规范体系,但刑、民之间对性自主利益的保护机制衔接不畅,主要体现在对性自主利益的保护上,刑事犯罪、民事侵权的认定区分标准模糊以及刑事责任与民事责任规范冲突等方面。基于前述探讨,刑、民事责任共司性自主利益保护,应考虑以下因素,以达致体系周延。

其一,侵害性自主利益的侵权行为涉及刑事、民事两种责任。民事领域的侵权行为主要表现为性骚扰、欺诈侵害性自主利益、婚姻正常存续期内侵害性自主利益;在刑事领域主要表现为强奸行为、猥亵侮辱行为、强迫卖淫行为等侵害性自主利益。性自主利益是人身自由与人格尊严的重要内涵,悠关受害者身心健康。性自主利益在刑法保护之外仍需民法规制,在民法上应透过一般人格权保护该项利益,依侵害人格权之法律后果对加害人课以相应的民事责任。

其二,正常婚姻关系下,夫妻双方互负同居义务,其中包含性义务。但在男女平等、人格独立的现代,性义务的拘束性在减弱,性自主利益的独立性不断强化。在稳定的婚姻关系下,强迫性行为构成家庭暴力,拒绝和强迫性行为均理应视为离婚的法定事由。应从当事人行为性质欺骗、身份欺骗等方面区分民事侵权与刑事犯罪。法官在确定各种性行为是否构成侵权时应参酌以下因素:行为人是否以性作为欺诈目的、欺诈行为是否足以影响受害者判断、行为人的恶意程度等。如冒充富商等直接以骗色为目的之欺诈性行为,应构成侵权。

其三,犯罪侵害性自主利益的责任承担涉及刑、民两方面,因法释[2012]21号文规定,犯罪侵害性自主利益时,受害人不能获得精神损害赔偿。从统计数据看,准许受害人获得精神损害赔偿,未出现因金额过高侵权者无法履行而造成空判等情形。刑、民事责任互相不可替代,评价体系各自独立。依据《侵权责任法》第4条,侵权责任具有优先性,因犯罪行为侵害性自主利益,受害者的精神损害赔偿之诉请应得到支持。在现有立法条件下,法释[2012]21号文因违背上位法而无效,应通过扩张解释《刑事诉讼法》第99条中“物质损失”之概念,将精神损害赔偿作为刑事附带民事诉讼中的诉请之一,以实现刑、民责任的有效衔接,共司性自主利益保护之责。