浅谈水利工程中水土保持的防治及治理措施

文/朱家成,辰溪县水利局

对于水利工程来说,其具有自身的特殊性以及复杂性,施工过程中常常会存在着占用、扰动土地以及植被的情况,从而造成原有水土保持措施失效,常常会发生水土流失的问题,对于水利工程周边生态环境造成影响,和水利工程建设的根本目的相违背。总的来说,水利工程建设的根本目的之一也是要防治发生水土流失的问题,保证水利工程能够真正发挥应有的作用,这也是国家以及社会各方关注的重点内容,对于推动各方面建设具有非常现实的意义。

1 水利工程水土流失的情况分析

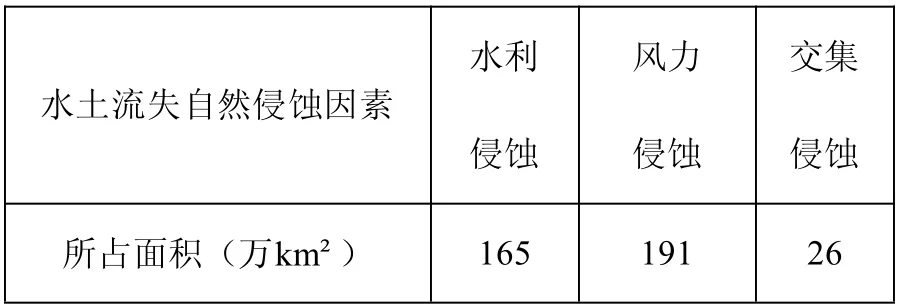

从世界范围来看我国的水土流失情况也是比较严重的,主要具有如下几方面特点:水土流失的区域相对较为分散,具有多种类型(例如山区、丘陵区、平原区都存在着水土流失问题),同时水土流失具有较高的强度以及较严重的危害性,这就给水土流失的治理工作造成了较大的困难。随着技术水平的提升,我国对于水土流失的调查也更加准确。通过遥感技术得知全国单位内水土流失面积已经达到了500 万km²以上,水土流失区域达到了国土总面积的40%以上,我国每年会损失非常多的土地以及耕地,表1为现阶段我国水土流失不同类型因素所占面积情况。

表1 造成我国水土流失各种因素所占面积

2 水利工程中水土流失的原因分析

总的来说,造成水利工程水土流失的原因包括自然原因、人为原因等方面,会造成自然生态环境的破坏,导致植被覆盖率的降低,从而加剧了水土流失的程度。

2.1 自然因素对于水土流失的影响

第一,气候条件。任何的气候条件都会对水土流失造成影响,特别是大体量的降雨是造成严重水土流失最主要的原因以及气候条件。大暴雨的雨滴较大且降雨动能较强,会形成非常猛烈的径流,时间较短强度较大,容易造成水土流失;

第二,地形地质条件。地形情况(例如地面坡度、坡长等)也会对水土流失产生较大影响。同时,岩石所具有的性质也会影响风化物以及土壤的抗蚀性能,并且岩层所具有的倾斜度也会对水土流失产生严重影响;

第三,植被条件。植被情况是影响水土流失最主要的因素之一,植被对于限制水蚀以及风蚀都具有非常重要的作用。通过较好的植被种植可以对地面进行有效覆盖,能够对水冲击流量进行分散,可以对淤泥进行过滤,能够对土壤进行固结以及改良,有效防治水土流失。所以植被一旦遭受到破坏就会容易引发水土流失。

2.2 人为因素对于水土流失的影响

随着人类社会的进一步发展,人们对于自然界的破会也在不断升级。缺少必要的生态环境保护意识,陡坡开垦、乱砍乱伐等问题以及修路、开矿等社会建设也在一定程度上增加了水土流失的程度。这些行为都会造成森林以及植被的减少,直接导致了水土流失的加剧。

2.3 工作方面的因素对于水土流失的影响

虽然《水土保持法》出台相对较早,但是在具体执行过程中“三同时”制度很难落到实处,某些单位和个人在实际生产过程中并没有严格遵照“三同时”制度规定执行,还是存在着一边建设一边制定水保方案的情况,严重情况下只是将水保方案作为形式,更多停留在纸面上而缺少执行。

2.4 资金因素对于水土流失的影响

水土保持治理过程中最主要的影响因素之一就是资金问题,现阶段水土保持治理资金来源渠道相对较窄,资金投入不足,无法满足水土保持治理资金需求,这就会造成治理程度较低,进程较慢,很难有效控制水土流失问题。

3 水利工程水土保持防治及治理措施

3.1 水利工程水土保持防治重点

(1)取料场。水利工程在建设过程中需要采用非常多所在地的材料,为了加强施工便利性以及经济性,水利工程取料场常常设置在沿线,相对较为分散并且深度有所差异,会对周边生态环境造成破坏,所以要重点防治。

(2)防护林带。要以适地适树作为根本原则,在工程管理区域增加树木数量,重点在于坝前防浪林带以及坝后防护林带的建设,避免受到风蚀。

(3)坝体边坡的防护。要按照工程具体特点,在冲刷较为严重区域实施工程护坡,而其他区域可以采取草坡护坡来避免坝体边坡由于重力侵蚀而产生塌方的情况。

3.2 水利工程水土保持防治措施

(1)加强水土保持的宣传力度,提升各方防治意识

虽然我国早已颁布了《中华人民共和国水土保持法》以及《国务院水保法实施条例》,但是在具体执行过程中会受到很多因素的影响而无法有效推进,这也造成了人们对于《水土保持法》的关注度不足,从而法制观念不够,意识淡漠。因此要在后续的水土保持工作中增强宣传力度,最大程度上发挥监督管理人员所具有的职能,通过多种方式(例如电视、自媒体、微信、微博、特定宣传日和纪念日等)开展宣传教育活动,提升生态环境建设的紧迫感,使得《水土保持法》能够真正的深入人心,不断加强全民水保法律观念以及水保生态环境意识,从而为水土保持工作建立起良好的社会氛围。

(2)加强制度建设,保证落实到位

在不断增强《水土保持法》宣传力度,提升各方水土保持防治意识的同时,要以规范化和制度化作为最根本的要求,全方位严格落实水土保持“三同时”制度(三同时制度是指一切新建、改建和扩建的基本建设项目(包括小型建设项目)、技术改造项目、自然开发项目,以及可能对环境造成损害的其他工程项目,其中防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产),采取多种方式(行政、法律、经济等)增强已有植被以及治理成果的保护,特别要加强水利工程项目水土保持“三同时”制度的落实。可以将《水保方案》的监督当做切入点来实施部门之间的协作,充分发挥不同部门(道路、交通、水电、矿产等)的作用,保证《水保方案》能够落实到位,防止人为因素引发的水土流失,从而为水土保持工作的顺利实施营造出良好的环境。

(3)强化体制机制,增加资金投入

水土保持的防治和治理属于国土治理的基本国策之一,要保证全民能够参与其中。除了需要国家增强水土保持治理方面的资金投入外,需要相应机构加强多方面的探索,不断完善水土保持投入机制,增加水土保持的资金投入力度。要建立起政府—部门的多方协调机制,在国家资金投入的基础上,地方需要配套相应的财政资金给予支持。同时也要积极筹措社会资金,扩展资金渠道。通过政策方面的支持吸引社会资金的投入,以此为基础建立起水保示范工程。根据“谁投资、谁建设、谁管理、谁受益”的基本原则积极推行新的产权制度,可以利用承包、租赁、股份制等不同形式以存量换增量、以资产换资金,从而形成可持续发展的局面。

(4)加强监督,推动水土保持工作的进一步发展

为了确保水土保持治理工作的健康发展,需要不断完善监督执法体系,不断规范相应法规体系,严格遵照“三权、一方案、三同时”的基本制度,不断增强水保法制建设,增强预防监督,确保水土保持工作效果。

要以水土保持的相应法律法规作为基础来实施水土流失预防监督工作,要对相应执法人员进行严格规定,防止由于执法人员素质问题影响执法效果,保证执法的规范性以及严肃性。另外,要增强“四荒”治理的监督管理力度,对于农业开发过程中的生态破坏以及水土流失进行有效控制,特别是那种动土量比较大的治理开发项目更是要严格遵照开发建设项目的“三同时”制度来进行。同时,要增强特殊地区(例如滑坡、泥石流易发区、生态脆弱区、生态敏感区等)的监督防范,对于这些地区要严格控制开发建设活动的进行,对于人为因素造成的水土流失问题进行控制。通过水土保持监督执法工作的顺利实施以及规范性发展来为水土保持生态建设提供必要的法律保障,推动水土保持工作的可持续进行。

4 结束语

本文主要分析了水利工程中水土流失的原因,在此基础上提出了水利工程水土保持防治及治理措施。通过本文的介绍能够对水土保持治理提供一定参考和帮助。