委托-代理框架下我国产学研互惠性协同微观机理研究

刘良灿 ,赵观兵,张 渊,张同建

(1.贵州财经大学工商管理学院,贵州贵阳 550004;2.江苏大学管理学院,江苏镇江 212013)

2011年4月24日,在清华大学百年校庆上,时任国家主席的胡锦涛同志提出了产学研协同创新战略。产学研协同创新是对产学研合作的超越,将“协同”引入了产学研机制,意图以“协同”为突破口再一次激发产学研的活力,充分发挥出产学研在国家创新战略中的作用。但是,时至今日,我国产学研协同创新并没有取得实质性的突破,仍然逡巡于产学研合作的发端,未能形成有效的“协同”路径[1]。许多产学研参与主体并不知道“协同”为何物,也不知道如何去“协同”,对“协同”的存在性也茫然不知[2]。因此,如何真正地促进产学研主体实施和实现“协同”,突破“协同”瓶颈,是我国产学研发展中亟待克服的难关,也是国家创新战略的一项关键性目标。

一、互惠性经济思想的兴起及在产学研协同创新中应用的可行性

近百年来,新古典经济学在现代经济学中一直居于正统地位,也是诸多管理思想的基点。但是,随着经济社会的发展,这种根植于亚当·斯密理性经济人假设的传统经济理论在对许多现代经济和管理现象的解释中越来越显现出苍白无力的迹象。在现代经济社会,很难说是完全依赖于理性经济人自利动机的驱动。与此同时,互惠、公平、利他等非理性动机在经济驱动中的功能越来越明朗,更加贴近于现实世界,从而对新古典经济大厦产生了猛烈冲击。随着行为经济学和实验经济学的深入发展,利他型经济效应已引起人们的深切关注。其中,互惠经济效应下的管理变革成为现代管理学研究的一个重要方向。

互惠性偏好的研究最早源于生物学,用于探讨生物群落中的互惠生存现象,赋予了进化论更为有力的佐证。20世纪中叶,互惠性理论被引入政治学和社会学,同样对纷杂的政治争斗和社会纷争给予了恰如其分的阐释。Gouldner(1960)分析了互惠行为的机理,充分肯定了互惠行为在关系发展和维护中的作用。在此前提下,20世纪八九十年代,互惠性思想被经济学所采纳,继而进入管理学领域[3]。Roberts J(1982)认为互惠的基本思想是,如果施惠者预计将来可以得到受惠者的回报,即使在利益冲突的个体之间,互惠行为仍可以发生[4]。Matthew Rabin(1993)认为,互惠分为正互惠行为和负互惠行为,前者指对友善的行为报以友善,后者指对攻击行为报以攻击[5]。Samuel Bowles(2003)认为,当考虑群体的标准和习惯时,群体中违反标准和习惯的成员受到惩罚时,其他成员并不考虑个体承担成本的行为称为强互惠行为[6]。Joel Sobel(2005)认为,互惠分为内在性互惠和帮助性互惠,前者指不考虑将来的回报,后者指考虑将来的回报[7]。

简而言之,所谓互惠,就是对他人的善意行为给予回报,对他人的恶意行为给予报复。显然,这与理性经济人的个人效应最大化理念存在着本质差异。依据理性经济人思想,当获得他人恩惠时并不需要给予回报,当遭受他人攻击时并不实施有成本的报复。在现代经济学和管理学领域,互惠性假设的生命力正在成长。21世纪以来,我国学者从多个方面探析了互惠性的经济意义和管理价值,力图应用于我国的经济发展与社会建设。匡小阳(2002)分析了霍布斯、叔本华、罗尔斯和康德关于互惠的论点,认为互惠性是正义制度下的一种人际关系,包含着平等、合作和协调的特征,是正义的固有特征,是正义存在和贯彻的真正基础[8]。郭菁(2005)探讨了互惠利他博弈的人学价值,认为互惠博弈存在三个前提:博弈者是理性个体;博弈是非零和的;博弈是叠演的[9]。吕士胜(2006)探讨了康德哲学中的互惠内涵,认为康德关于道德辩护思想的“意志自由”和“道德规律”是互惠的概念[10]。刘林海(2008)从宗教的视角探讨了互惠与利他的内涵,认为互惠性的救济已成为基督徒的责任和义务,是基督徒身份的主要标志[11]。2007年,重庆大学蒲勇健教授在Rabin互惠性思想的基础上,成功地将互惠偏好植入委托-代理模型,打破了帕累托最优框架的束缚,实现了非理性偏好对理性偏好的超越,在我国经济与管理领域产生了较大的影响,被2007经济学年会誉为“2007中国经济学界的一件大事”[12]。

协同创新是产学研当前需要突破的难关。王帮俊、朱荣(2019)指出,我国产学研协同绩效并不明显,政府、企业、高校、研究机构各方并没有明确的协同路径[13]。方炜、赵洁(2019)认为,我国产学研远未进入协同创新的态势,协同风险分担机制并不完善,协同创新模式仍处于起步阶段[14]。贺一堂、谢富纪(2019)解析了产学研协同创新的量子博弈模型,发现产学研协同创新中存在着“囚徒困境”,提出了“纠缠合同”的治理方案[15]。

互惠性合作在产学研优化中存在着一定的应用价值。曹文杰、苏玉婷(2010)认为,互惠性合作可以解决产学研隐性知识转移中所存在的一系列障碍,倡议构建产学研隐性知识转移互惠共生机制[16]。嵇留洋、刘良灿(2018)认为,互惠性合作不仅可以克服传统产学研中存在的问题,也可能破解协同创新之谜,为协同创新提供一种新的理论支持[17]。

互惠性经济与管理效应的研究刚刚起步,在我国各个领域中的应用有待探讨,对许多领域的管理变革存在着内在张力。同样,在产学研协同创新领域,如果恰当引入互惠性的理念、思维和行为,就有可能打破该领域的沉闷状态,寻找到真正的“协同”之策,将意识中的“协同”演变为现实中的“协同”,进而使产学研协同创新领域相关研究焕然一新。众所周知,自2011年协同创新被我国高层确立为基本创新国策以来,并未取得实质性进展,没有实现对产学研合作创新的根本性超越。许多创新项目是借协同创新之名,行合作创新之实。因此,能否在互惠性平台上转变我国产学研创新之路,构建起名副其实的协同创新机制,是我国产学研界面临的一大挑战,直接关系到基本创新国策的实现问题。

当前,产学研协同创新的价值已经被认识,产学研互惠性合作的价值也已经被认识,因此,产学研互惠性协同必然是推进产学研协同创新的一个重要方向。产学研协同创新的研究成果较多,产学研互惠性合作的研究成果也不断出现,但是,产学研互惠性协同创新的研究尚未起步,因而急需构建产学研互惠性协同创新的基础性理论基础。本研究在委托-代理框架下,借助于莫里斯-霍姆斯特姆模型,设计了产学研互惠性协同创新的基础理论模型并论证了模型的存在价值,为产学研互惠性协同创新研究方向的开辟奠定了坚实的理论平台。

二、委托-代理下产学研协同创新的逆向选择和道德风险分析

委托-代理分析在经济学和管理学领域存在着普遍性应用价值。产学研协同创新是一种典型的委托-代理机制,符合委托-代理理论的分析特征。张士斌、张安琪(2017)认为产学研合作关系在本质上是一种委托-代理关系,企业是委托方,大学、科研机构是代理方,企业实现自身利益最大化的前提是让大学或科研机构在代理过程中也实现自身的利益目标[18]。也就是说,在产学研合作中,企业委托高校或科研机构来完成自己的项目建设或产品开发,进而使自己最大程度地获取合作收益。同时,企业不仅应给予高校、研究机构一定的利益转移,并且也应在利益转移中使高校、科研机构处于最佳努力状态,即不仅要满足激励参与约束,也要满足激励相容约束。

在产学研协同创新委托-代理中,高校、研究机构一般为信息优势方,企业一般为信息劣势方[19]。在协同创新中,所需的关键技术信息源于高校或研究机构,正是企业所缺乏的。这样,企业在协同中就处于从属、被动、辅助地位。在项目机构组建时,高校、研究机构派出的往往是关键岗位的研发人员,而企业派出的往往是辅助岗位的技术人员及协助性的生产、质检、安全、营销等人员。

在理性经济的范畴中,产学研协同创新中存在逆向选择行为显而易见。在合约签订前,高校、研究机构利用所掌握的垄断性技术信息向企业发布不合实际的甚至虚假的宣传,诱导企业按照高校、研究机构的最大化利益来进行合约谈判。这样,企业的利益就最大化地被置于次要地位[20]。

在理性经济的范畴中,产学研协同创新中的道德风险同样不可避免。在合约签订后,高校、研究机构所掌握的信息优势依然存在,往往还越来越大。在此情况下,高校、研究机构可以继续利用所掌握的信息优势在利益分配、风险分担、资金投入等方面挟制企业,形成以高校利益为中心的协同机制,致使企业仍处于利益从属境地。刘瑞文、黄洪斌(2017)认为,在产学研合作中,由于高校、科研机构和企业在所处的位置、所掌握的产品销售信息和产品技术信息等方面存在着信息的不对称,因而在合作过程中形成了委托-代理关系,且道德风险是最主要的风险[21]。

逆向选择和道德风险问题在我国产学研合作创新中是常见现象,也是阻碍产学研合作创新成功的重要因素之一,经常导致合作项目在中后期中断,甚至诉诸于法庭。在产学研协同创新阶段,这两个问题依然存在,并无实质性改变。从某种意义上说,如何减缓或消除逆向选择和道德风险,是产学研协同创新成功的核心标志之一。协同的真正到来,也许就在此过程中。

三、产学研协同创新委托-代理模型设计

在产学研协同创新中,企业与高校、科研机构之间的协同关系符合委托-代理的一般性规律,因而可以借助莫里斯-霍姆斯特姆的委托-代理分布函数参数化方法,来构建我国产学研协同创新的委托-代理模型:

fH(p)dp

其中,IR为激励参与约束,IC为激励相容约束,分布函数满足一级随机占优条件。企业的目标是选择激励合同s(p),从而使最优化问题得以实现。最优化问题的一级条件就是所谓的“莫里斯-霍姆斯特姆条件”,即

λ和μ分别为参与约束IR和激励相容约束IC的拉格朗日乘数。其它符号说明如下:

v:企业在产学研协同创新中所获取的收益

u:高校或科研机构在产学研协同创新中所获取的收入

H:高校或科研机构在协同创新中所实施的高效参与行为

L:高校或科研机构在协同创新中所实施的低效参与行为

p:产学研协同创新所创造的总价值

s:在产学研协同创新所创造的总价值中,高校或科研机构所获取的份额

c:由于产学研协同创新的参与而给高校或科研机构所带来的成本支出

fH:H状态下p的分布密度

fL:L状态下p的分布密度

四、植入互惠性的产学研协同创新委托-代理机制分析

借助于莫里斯-霍姆斯特姆模型,可以在产学研协同创新委托-代理框架中植入互惠性假设,从而在产学研协同创新中实现理性行为与互惠性行为的绩效比较。

(一)理性经济人视角下委托-代理机制均衡分析

本模型的分析思路是:假设企业和高校、研究机构均为理性经济人,受自我利益最大化理念支配,即产学研协同创新参与的目的是最大程度地获取自身利益;企业收益源于合作中的价值创造,在数量上等同于总创造价值减除支付给高校或研究机构的份额价值;高校或研究机构收益源于企业的价值分成,在数量上等同于企业的转移价值与高校或研究机构所耗费的成本之差;企业的主要策略是激励参与约束与激励相容约束,即在诱导高校或科研机构参与的前提下使高校或研究机构达到最佳努力状态。当然,最佳努力状态并非最高努力状态,而是可以使企业获取最大收益的努力状态。

设a为高校在产学研协同创新中努力程度的一维变量,生产函数为π=a+θ,π是产学研协同创新中企业所获取的价值,θ是产学研协同创新中的外生不确定性因素,且θ服从均值为零、方差为σ2的正态分布。故有Eπ=a,Var(π)=Var(a)+Var(θ)=σ2,其中E表示数学期望算子,Var表示方差。

假定在产学研协同创新中,企业具有风险中性的属性,高校具有风险规避的属性,且假设企业和高校的绝对风险规避度均为常数。

设s(π)=α+βπ,α为企业对高校的固定价值补偿,β为高校分享的产学研协同创新总收益或总价值的份额,s(π)是企业对高校给予价值补偿的总额。

同时,设v(π-s(π))是企业的效用函数,且企业具有风险中性的属性,即v′是常数;再设v(π)=π,π是企业在产学研合作中所获取的价值。那么,企业效用的期望值是:

Ev[π-s(π)]=v{E[π-s(π)]}=v{E[-α+(1-β)a]=-α+(1-β)a

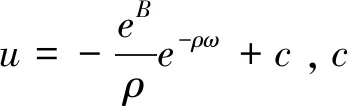

假定高校效用函数的绝对风险规避度为常数ρ,ω为高校在产学研协同创新中的净收益,则有

lnu′=-ρω+B,B为常数,得u′=eBe-ρω

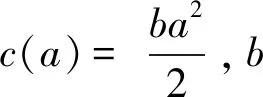

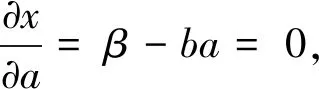

作为理性代理人,高校的激励相容约束(IC)为最大化其确定性等价收入x,

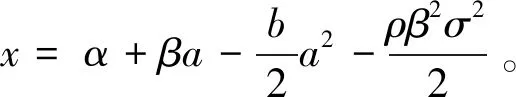

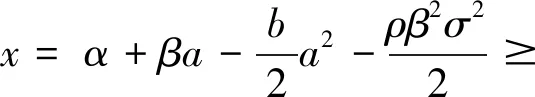

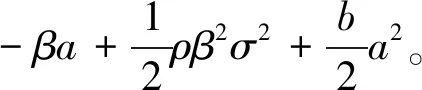

作为理性委托人,企业的目标是使自身的效用期望值最大化,当然需要满足参与约束和相容约束的条件。这个目标的表述方式如下:

这就是在委托人(企业)和代理人(高校)均为理性经济人时的最优合约,此时,高校的期望收入是

(二)植入互惠性条件下的委托-代理机制均衡分析

本模型的分析思路是:在产学研协同创新过程中,企业给予高校一定程度的额外利益补偿,即超过理性经济人约束下的利益补偿,在此条件下,可以换取高校的互惠性回报,即额外的努力参与;高校互惠性回报的程度取决于企业的“善意程度”,即取决于企业对高校额外利益补偿的大小;企业的善意程度或高校的互惠回报可以存在着多种表现形式,如利润分配、人员配置、专用性投资、知识产权利用等;企业的“善意程度”不仅可以增大高校的保留价值,还可以增大高校的收益分配;高校的互惠性回报或者是加大自身的研发投入,或者是自觉地降低自己的保留收益。

在以完全理性经济人为支撑的委托-代理模型中,如果企业(委托人)判断高校(代理人)存在着潜在的互惠性意愿,就会先期对高校提供一定量的“善意”。设企业(委托人)将对高校(代理人)的固定价值补偿提高δ,则高校(代理人)的固定价值补偿总额达到α+δ。同时假定企业(委托人)和高校(代理人)的收入份额不变,即Δβ=0。

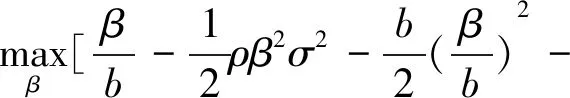

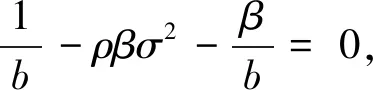

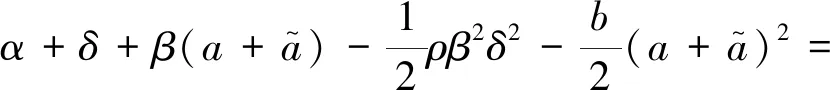

在互惠行为发生的条件下,委托人仍然具备利益最大化的理性经济人倾向,只是利益最大化的策略有所改变,因此,根据代理人的参与约束有:

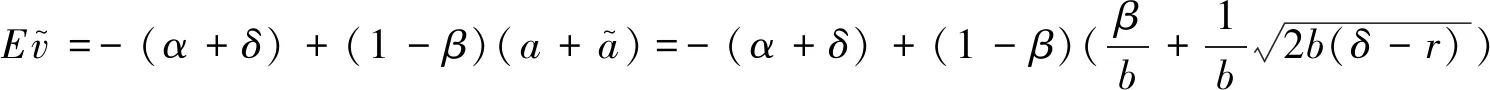

此时作为委托人的企业的期望收入为:

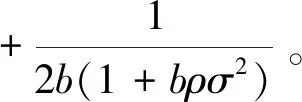

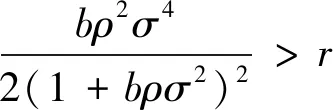

得作为委托人的企业的最大期望收入为:

五、模型分析结论

2.我国高校或研究机构存在互惠性潜质,因而为产学研互惠性协同创新的实施创造了有利条件。根据模型分析可知,如果代理人缺乏互惠性潜质,被极端利己主义所笼罩,那么,即使在委托人示意“善意”的条件下,互惠性回报也不会发生,互惠性经济效应也很难产生。但是,我国高校或研究机构是一类特殊的组织,不仅由知识分子阶层所组成,具有较高的价值修养,同时也多为事业型机构,不会被极端利己主义所羁绊,因此,在一定的“善意”诱导下,高校的互惠性行为很容易产生。

3.由于在技术信息上处于劣势地位,企业无法实现对高校的有效监督,互惠性协同策略不失为企业的协同上策。产学研协同创新一般针对于复杂技术项目,企业的目标是充分利用高校的技术资源,而技术领先是高校的优势,因此,企业很难利用对技术信息的把握来制定出完美的激励参与约束和激励相容约束。在此条件下,如果企业主动示意互惠性信息,激活高校的互惠性回报,将合作的主动权向高校倾斜,反而会产生更有效的经济效应,并使自身获取更大的收益。当然,在协同对象的选择上,企业要选择信誉好、实力强、技术领先的高校,以便为互惠行为的产生创造更充分的条件。

4.事实上,许多成功的产学研协同创新项目在运行中蕴含了大量互惠性行为,而纯粹依赖于合约驱动来获取成功的项目并不多见。由于存在研发的不确定、需求的不确定和生产的不确定,必然导致合约的不完备性,尤其是对于高技术项目而言,很难完全依赖于合约驱动,而合约在协同创新中也会反复调整。在调整过程中,协同双方会有意无意地渗入一些互惠性行为,以促进合作的稳定发展,这在产学研协同创新中已经成为一种常态,尽管还没有被从互惠性经济的视角来认识和分析。互惠性行为可以体现于多种合作方式,如利益分配、资源配置、信息交流、情感互动等。

作为人类社会的一种理想经济模式,互惠性经济效应已经初显端倪。随着生产力发展与社会进步,这种经济效应将会逐渐展现出强大的生命力。目前,我国产学研协同创新一直裹足不前,未能摆脱合作创新的故态,很难在传统经济框架中实现真正的“协同”。如果能够融入互惠性经济的理念和行为,实现互惠性合作,则协同创新将会得到圆满实施,或可实现对合作创新的真正超越。