风格迥异,交相辉映

王婕

也许,他们并没有国际顶尖赛事桂冠得主的光环,却以自己的执着成就了同样辉煌的事业。也许,他们并不是公众眼中的“明星型”钢琴家,却以自己的实力让每一位听者念念不忘。正因如此,当我国庆长假整理自己收藏的唱片时,无意间与自己早已熟悉的两位钢琴家:尼可莱·德米登科(Nikolai Demidenko)和让-马克·路易沙达(Jean-Marc Luisada)“重逢”的那一刻,不禁感慨,能在过往的学习和教学过程中,经常透过录音聆听到这两位风格各异却又实力相当的钢琴名家的演奏,我受益匪浅。

德米登科:厚积薄发的琴坛大家

纵观人才辈出的俄罗斯钢琴学派,不难发现他们中有些人成熟较早、发展较快,有时难免也会提前凋零。不过还有一些演奏家,或许他们需要很多年才能最终站稳脚跟,开发出自身所固有的长处和特点,但日后的发展却更为平稳。尼可莱·德米登科无疑属于后者。

六岁那年,德米登科进入格涅辛音乐学校,开始随安娜·坎托尔学习。坎托尔虽并非活跃于舞台的演奏家,却有着丰富的教学经验,特别是对一些年龄尚小的琴童,她总能以循循善诱的方式正确引导,且给予他们母亲般的关怀。正是在师生的共同努力下,德米登科的音乐天赋渐渐展露,独立的思考能力也日渐形成,为日后在莫斯科音乐学院的学习打下扎实基础。

在莫斯科音乐学院,德米登科成为德米特里·巴什基洛夫班上的学生。作为一位长期兼顾演奏与教学的大家,在巴什基洛夫的课堂中,他始终将自己于舞台上积累的丰富且宝贵的经验向弟子倾囊相授。同时,他也会在充分了解学生各自的优缺点和艺术个性的情况下,针对每人的特质启发出他们的潜能,且从不将自己的意愿强加于学生。如此注重因材施教的方式,让德米登科获益匪浅,不仅在短时间内积累下一批适合自己的曲目,在演奏中也能更好地把握作品内在的精神。如今,这对师生虽不常见面,但每当听到弟子新近的演奏,巴什基洛夫从不掩饰溢美之情,“他现在的演奏风格与以前已大不相同,对我这个老师来说,这可谓是最大的奖赏”。

1978年,又一届柴科夫斯基国际音乐比赛开赛在即,此前已在蒙特利尔国际钢琴比赛中入围决赛的德米登科自是跃跃欲试。那届大赛,钢琴组的七十三位参赛者中聚集了一批曾在多项重要赛事中斩获奖项的高手,仅是俄罗斯就派出普列特涅夫、德米登科、鲍里斯·彼得洛夫等人构成一支强劲的参赛队伍,这般盛况即使在向来人才济济的“柴赛”中都实属罕见。正是在如此激烈的竞争之下,德米登科以其精湛的技艺和自信的风格稳扎稳打,一路冲进决赛。特别是在第二轮中,他准备的一套难度颇大的曲目表现出自己诸多的优点。他那因不凡的技巧而形成的宏亮音色,以及演奏中所流露的鲜明而充满生机的幻想力,使他演奏的李斯特《唐璜的回忆》等作品格外引人注目。决赛中,德米登科在与乐队合作拉赫玛尼诺夫《D小调第三钢琴协奏曲》时再次发挥出个人的优势,他对这部乐思复杂的作品敏锐且深刻的诠释令人信服,最终赢得当届大赛的三等奖,这也为他开启了一扇通往世界乐坛的大门。

二十世纪九十年代初,德米登科移居英国,很快就成了伦敦著名的威格莫音乐厅的座上宾,先是在那里一连举行六场了六场“钢琴杰作”系列独奏会,以极富探索性和趣味性的曲目安排,将钢琴艺术史中大量被遗忘的佳作重新带回公众视线。紧接着,德米登科又在此举行了肖邦系列和“浪漫的旅程”系列独奏会,同样深受好评,人们无不为这位行事低调的钢琴家指尖所蕴藏的巨大能量赞叹不已。那之后,他的身影也经常出现于皇家节日大厅与巴比肯音乐厅的舞台,伦敦俨然成为他艺术生涯的福地。

频繁举行独奏会的同时,德米登科也与诺林顿、费多谢耶夫、特米尔卡诺夫、安德鲁·戴维斯等指挥家执棒的伦敦交响乐团、伦敦爱乐乐团、爱乐管弦乐团、皇家爱乐乐团、圣彼得堡爱乐乐团等名团展开密切合作,足迹遍及世界各地。2010年2月27日,德米登科还应邀与安东尼·维特指挥的华沙爱乐乐团合作,在波兰官方纪念肖邦诞辰二百周年的音乐会中演奏了肖邦的《E小调第一钢琴协奏曲》。

德米登科常说:“录音是我生活中不可或缺的一部分。”因此他也将丰富多彩的曲目留在了唱片中。聆听他的演奏,无论是克莱门蒂、贝多芬、舒伯特,还是拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾、梅特涅,我们都不难发现他总能找到属于那位作曲家和那部作品的正确的声音,同时又拥有足够的技巧去表现出音乐中的时间与空间感,以此赋予这些作品鲜明的风格和崭新的生命。他指尖下的肖邦作品刚柔相济,既有绵长的气息、精致的分句,也保持了必要的紧张度和节奏的推进感,只因在他看来“把一切都做得很明晰是最重要的。”当演奏柴科夫斯基《降B小调第一钢琴协奏曲》时,仅在第一乐章的引子部分,较之很多钢琴家为强调庄严雄伟之感而刻意放慢的速度,德米登科则以接近快板的速度将之呈现,在一开始便显得如此与众不同。相比那些一味卖弄技巧和激情的庸俗化的演奏,他阐释的这部作品显然更具音乐的深意。德米登科对于冷门作品的偏爱透過这些录音也显而易见。正如他录制的梅特涅第二和第三钢琴协奏曲,以火一般的热情和强烈的戏剧性动人心魄。

与很多偏爱施坦威钢琴的同行不同,德米登科对法奇奥里(Fazioli)钢琴情有独钟。他眼中的法奇奥里是如此与众不同。“每一秒钟它们可以提供的东西实在太多了,在这个过程中如果你能够找到自己的方式,它就成了世界上最好的钢琴。它的色彩丰富,充满活力,有令人难以置信的支撑力,声音极为纯净。”如此独具慧眼的选择,也为他的演奏增色不少。在德米登科录制的两张布索尼改编巴赫作品的专辑中,他于法奇奥里钢琴上奏出洪亮、铿锵、有如管风琴般的音响,展现了自己的最佳状态。

如今,年过六旬的德米登科仍未减缓忙碌的脚步,这似乎也是对当年那些认为他“不会有什么发展前途”的“预言家”们最有力的回应。

路易沙达:呈现作品最深处的诗意

“路易沙达的演奏,让乐曲中每一个音符都成为不可或缺的存在,挖掘出那些埋藏在乐谱最幽深之处、充满诗意的主题。”相信但凡领略过钢琴名家让-马克·路易沙达的琴艺者,都会对这番评价深以为然。

生于突尼斯的路易沙达,自幼随家人移居法国,十三岁时与名师马塞尔·齐亚皮的相遇,让他的钢琴学习步入正轨。得益于法国音乐院校的“教授—助教”传统,路易沙达每周向齐亚皮和他的助教丹尼斯·里维尔各学习一课,前者教授其对音乐的诠释,后者主要教授演奏技巧,这样便让年少的他在短时间内同时获得了独立且系统的技巧和音乐训练。作为法国钢琴学派旧有传统的革新者之一,齐亚皮不再局限于单纯追求柔美、优雅的演奏风格,而是为弟子打开了一片更多元的音乐天地。他的教学充满诗意,总能将作品化为故事来启发学生,以此迅速培养起路易沙达对于音乐的理解力和丰富的想象力。

当路易沙达以优异的成绩考入巴黎音乐学院后,在齐亚皮的建议下他开始随多米尼克·墨赫莱学习。墨赫莱是当时学院中两位最具影响力的钢琴教授之一(另一位是皮埃尔·桑刚),他的教学与齐亚皮有着不少相通之处,也融入了更为现代的技巧训练方法。丰富的实践经验让他在教学中尤其注重向路易沙达传授如何在大型音乐厅中塑造具有穿透力的声音,广博的视野又让他引导弟子广泛接触了各个时期的音乐作品,并能准确把握它们各不相同的演奏风格。对于正处于成长关键时期的路易沙达来说,在墨赫莱班中学到的这一切,在他日后的演奏生涯中产生着持久的影响。

较之齐亚皮与墨赫莱,路易沙达人生中第三位重要的老师尼基塔·马加洛夫在他看来更像一位和蔼、慷慨的老爷爷。一次偶然的机会,路易沙达听到马加洛夫演奏的舒曼《克莱斯勒偶记》和《C大调幻想曲》,即被琴声中蕴含的梦幻般的美感深深吸引,产生了向大师求教的强烈意愿。在他的记忆中,与马加洛夫共处的这段时光很是温馨,“我们互相为对方演奏,一起午餐、听唱片,然后再弹,听他对不同曲目的见解是非常棒的享受”。针对路易沙达的演奏,马加洛夫也总是毫无保留地给出直接而实用的建议。对他而言,马加洛夫的去世意味着“一个伟大时代的终止”。

追溯路易沙达的师承,似乎并不难寻见他与肖邦作品间那份深厚的渊源。他的三位老师虽艺术风格各有千秋,却无一不是肖邦专家。尤其后两位,墨赫莱对肖邦音乐的认知与诠释在不断的思考中愈显炉火纯青,马加洛夫更是当时罕见的录制肖邦作品全集的钢琴家,对于这些作品有着深入的研究。路易沙达耳濡目染,心中同样生出一份特殊的“肖邦情结”。虽然他在1985年的肖邦国际钢琴比赛中屈居第五,但这不曾动摇他对这些作品的爱。

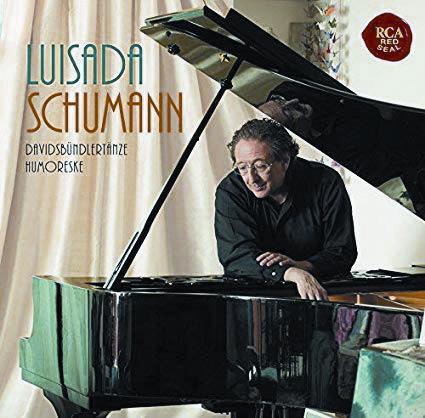

活跃于舞台的同时,路易沙达也成为了唱片公司的宠儿,首张舒曼作品专辑一经发行即捧获法国“金音叉奖”,继而佳片迭出,将自己的琴声传向世界各地。签约DG公司后,他录制的肖邦圆舞曲和玛祖卡更是受到乐迷们的青睐。他诠释的玛祖卡澄澈优美,将这些富有浓郁波兰乡土气息的舞曲化作一首首优雅的诗篇,时而让人闻见晨间清新的气息,时而又如见到黄昏的色调一般。此外,路易沙达还录制过海顿、莫扎特、舒曼、李斯特、斯克里亚宾等人的作品,他在这些录音中总能以独特的技巧创造个性化的音乐语言,不断给听者带来新的启迪。