双源CT能量成像在评估非小细胞肺癌纵隔淋巴结转移中的应用价值

孙亚娟 姜智允 尚乃舰 孙庆鑫 陆佩欧

非小细胞肺癌(Non small cell lung cancer,NSCLC)是临床最常见的肺癌病理类型,约占肺癌病人总数的80%左右[1]。研究显示纵隔淋巴结转移是决定NSCLC治疗方案及评估预后的重要因素之一[2]。常规的影像学检查方法判断淋巴结性质主要根据其形态学特征,如形状、大小、密度以及边缘情况等[3],诊断的敏感性及特异性均不高。因此,寻找一种更快速和更准确的方法是临床工作中亟待解决的问题。双源CT(DSCT)能量成像在一次扫描过程中可以同时获得高、低两种能量图像,应用后处理软件进行参数测定,进而判断病灶性质[4]。本研究将双源CT能量扫描应用于NSCLC纵隔淋巴结转移的评估,深入探索各能量参数与纵隔淋巴结转移之间的关系,提高NSCLC纵隔淋巴结转移诊断的准确性,为NSCLC患者的临床分期、选择治疗方案及评估预后提供准确依据。

1 材料与方法

1.1 一般资料

选取2017年10月—2018年12月在我院进行双源CT检查的NSCLC患者共113例,其中男性67例,女性46例,年龄36~84岁,平均年龄59岁。入选标准:(1)患者无药物过敏史,特别是碘制剂过敏史;(2)患者肝、肾及心脏功能可以接受CT增强检查;(3)患者未进行过其它针对于肺部病变的治疗;(4)患者检查完成后限期手术;(5)有完整详细的临床病理资料。

1.2 扫描方案及参数

扫描前需要详细告知病人及家属扫描目的及注意事项,并签署知情同意书。受检者取仰卧位,使用西门子128层炫速双源CT(Somatom definition flash CT)进行胸部平扫及双能量模式增强扫描。扫描范围从肺尖至膈下。常规平扫扫描方案:管电流110 mA,管电压120 kV,FOV40 cm×40 cm。双能量增强扫描方案:选择双能量扫描模式,机架旋转时间0.28 s,螺距0.8,准直器宽度0.6 mm×128 mm,扫描层厚与层距均为5 mm,重建层厚与层距均为1 mm。临床选用单通高压注射器并注入碘海醇(欧乃派克)对比剂(350 mg/mL)与患者静脉留置针相连,以3.5 mL/s注射速率进行注射,同时进行动脉监测,采用Bolus Tracking触发启动扫描,当主动脉CT值达到120 Hu启动动脉期扫描,再延迟30 s进行静脉期扫描,获得后处理所需全部图像。

1.3 图像后处理及数据测量

双能量增强扫描动脉期和静脉期分别得到1组100 kV图像和1组140 kV图像,将所有图像传输至Syngo影像处理系统。分别将动脉期及静脉期图像调入后处理工作站,启动“Liver VNC”模式进行能量减影,在纵隔窗下将碘对比剂融合比例调到100%,得到碘分布图像,在碘图像上分别测量所有入组纵隔淋巴结的绝对碘值、标准化碘值。本研究采用1 mm层厚图像进行重建,同时可以实现3个方位的观察,降低了测量误差。选取纵隔短径大于5 mm的淋巴结的均匀实性部分作为感兴趣区,尽量避开出血、坏死及钙化部分,ROI大小尽量保持一致,每个参数保证在不同位置测量3次后取其平均值。所有纵隔淋巴结均按照病理结果,同时根据AJCC制定的纵隔淋巴结分区进行测量。其中碘浓度(IC)是感兴趣区内碘的浓度,反应的是组织内碘的摄取及分布情况,进而确定其血供及血管分布情况。而标准化碘浓度(NIC)是感兴趣区的碘浓度除以同一层面主动脉的碘浓度后所形成的百分比,可以排除不同个体间体重、血管状态、体循环因素等对研究结果带来的影响,能够更客观更真实的反映局部的血供情况及血管状态。

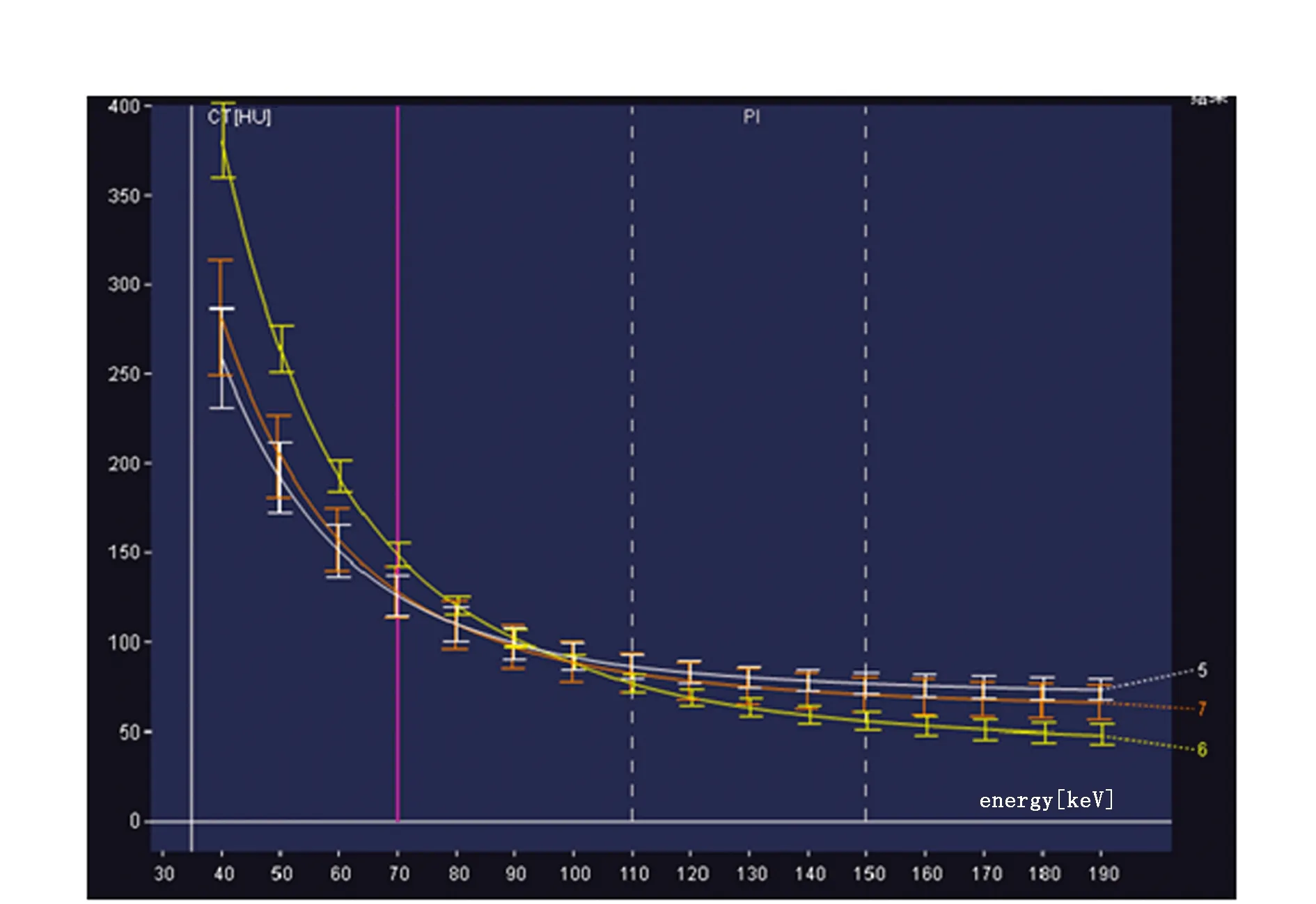

静脉期造影剂在病灶内的分布更均匀也更接近强化峰值,同时更能反映造影剂的流出情况,所以本研究选择静脉期图像进行曲线测定。选择Monoenergetic处理程序,软件自动生成40~190 keV(间隔10 keV)的单能量图像,由于感兴趣区CT值的变化主要集中在110 keV以前,所以选取40 keV与110 keV两组数值进行曲线斜率的计算。选取肺部原发灶及纵隔淋巴结感兴趣区的原则同上,软件自动测量肺部原发灶及淋巴结在不同能量水平下对应的CT值,并获得原发灶、转移淋巴结及非转移淋巴结的CT值随着能量水平变化而变化的曲线图,即能谱曲线,同时分别计算出转移淋巴结与非转移淋巴结的能谱曲线斜率。将测量的数据进行记录,并进行统计学分析。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 病理结果

有完整病理资料的NSCLC患者为113例,其中腺癌78例,鳞癌35例。根据术后病理结果,选择转移淋巴结检出率100%的组别与非转移淋巴结检出率100%的组别作为观察对象,符合标准的淋巴结共97组214枚,其中100%转移淋巴结组别为41组107枚淋巴结,其中腺癌28组(73枚转移淋巴结)、鳞癌组13组(34枚转移淋巴结);100%非转移淋巴结的组别为56组107枚淋巴结,其中腺癌32组(76枚转移淋巴结)、鳞癌组24组(31枚转移淋巴结)。

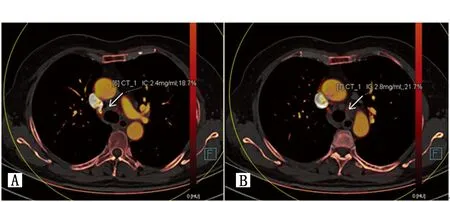

2.2 动脉期纵隔淋巴结转移组与非转移组标准化碘浓度结果的比较

动脉期纵隔淋巴结转移组的标准化碘浓度值低,非转移组的标准化碘浓度值高(图1),两组淋巴结动脉期标准化碘浓度差异有统计学意义(P<0.01)(表1)。

图1 动脉期转移淋巴结与非转移淋巴结标准化碘浓度对比

表1 NSCLC转移淋巴结与非转移淋巴结的标准化碘浓度对比

2.3 静脉期纵隔淋巴结转移组与非转移组标准化碘浓度结果的比较

静脉期纵隔淋巴结转移组的标准化碘浓度值低,非转移组的标准化碘浓度值高(图2),两组淋巴结静脉期标准化碘浓度差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

图2 静脉期转移淋巴结与非转移淋巴结标准化碘浓度对比

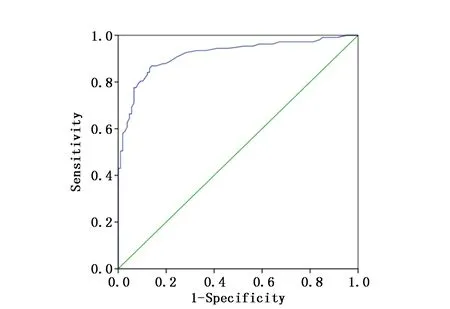

2.4 静脉期标准化碘浓度诊断NSCLC纵隔淋巴结转移的最佳阈值

静脉期病灶强化接近峰值,因此本研究选择静脉期标准化碘浓度作为判断NSCLC纵隔淋巴结是否转移的指标,根据公式约登指数=敏感性+特异性-1,应用ROC曲线分析静脉期标准化碘浓度对NSCLC淋巴结转移的诊断效能并计算出诊断淋巴结转移的最佳阈值,结果显示静脉期标准化碘浓度的最佳诊断阈值为52.45%,AUC为0.908,其诊断的敏感性是87.9%,特异性是80.4%(图3)。

图3 标准化碘浓度NIC评价肺癌纵隔淋巴结转移的ROC曲线

2.5 纵隔淋巴结转移组与非转移组的能谱曲线对比

静脉期造影剂在病灶内的分布更接近强化峰值,同时更能反映造影剂的流出情况,所以本研究选择静脉期图像进行曲线测定。两组淋巴结能谱曲线的初始CT值不同但其变化趋势大致相似,均为逐渐下降的表现。两组能谱曲线的前半部分(40~110 keV)走行差异相对较大;后半部分(110~190 keV)走行差异变小(图4)。选取40 keV与110 keV两组数值进行曲线斜率的计算,纵隔转移淋巴结组与非转移淋巴结组的能谱曲线斜率分别为2.011±0.133和2.347±0.098,两者差异有统计学意义(P<0.01)(表2)。

图4 原发灶、转移淋巴结及非转移淋巴结的能谱曲线对比

表2 NSCLC转移淋巴结与非转移淋巴结的能谱曲线斜率对比

3 讨论

纵隔淋巴结转移是NSCLC最早的及最主要的转移途径之一,其在术前分期、治疗方案选择、治疗疗效评价及生存预后评估中具有重要价值。CT检查是临床评价纵隔淋巴结是否转移的最常用的检查手段。传统CT评价纵隔淋巴结转移主要依据大小进行判断,国际通用的标准是淋巴结短径大于10 mm即考虑为转移淋巴结,其敏感性及特异性均不十分理想。在临床工作中,影像医生一直在寻找更为准确和快速的诊断淋巴结转移的方法。目前已有学者使用双源CT能量技术分析同一肿瘤不同分化程度之间的差异及判断肿瘤性疾病淋巴结的性质,并取得了初步进展[5-7]。所谓双源CT是指由两套X射线发生装置和相对应的两组探测器系统组成,两套X射线发生装置可独立选择管电压和管电流。当两个球管选择不同的管电压和管电流进行扫描时,就可以获得两种不同能量的图像数据,然后再对获得的原始数据进行相应的数学运算,得到两种能量图像,此即能量成像[8]。

首先,双源CT能量成像可以应用碘图评价NSCLC纵隔淋巴结的转移情况。根据病理学基础我们知道转移淋巴结与非转移淋巴结在细胞组成、血管数量与结构方面均存在差异,而这种差异会引起血流量及血流动力学的变化。CT增强对比剂主要成分是碘,因此根据碘图图像上测量出的碘浓度和标准化碘浓度就可以判断出病灶的血供情况及血流动力学变化。病灶血供越多,强化程度越强,摄碘率也越高,相应的碘浓度就高。不同患者血液循环之间存在差异,为了避免对研究结果造成影响,本研究应用标准化碘浓度评价转移淋巴结与非转移淋巴结之间的差异。本组113例NSCLC患者共入组214枚淋巴结,其中107枚为转移性淋巴结,107枚为非转移性淋巴结,转移淋巴结组与非转移淋巴结组在动脉期及静脉期的标准化碘浓度均有统计学差异,同时非转移性淋巴结的碘浓度和标准化碘浓度总体均高于转移性淋巴结。术后病理结果显示非转移性淋巴结多为反应增生性淋巴结,其内的炎性细胞及免疫因子增多,血管和淋巴管构造发生变化,导致淋巴结血管增生,血管数量增加,血管通透性增高,成为一个富血供的组织,因此碘浓度和标准化碘浓度值升高。而转移淋巴结虽然也有血管增生,但肿瘤新生血管大部分是不成熟的血管,同时转移淋巴结坏死率比较高,血供反而不如非转移淋巴结好,标准化碘浓度值偏低,此结论与刘金刚[9]和杨雪君[10]的研究结果相符。本研究应用ROC曲线分析静脉期标准化碘浓度对NSCLC淋巴结鉴别诊断效能并计算出其判断纵隔淋巴结转移的最佳诊断阈值为52.45%。

其次,能谱曲线也可以判断NSCLC纵隔淋巴结转移情况。不同物质对于X线的吸收程度是不同的,同时随着X线能量的变化,不同物质的衰减变化程度也是不同的。双源CT可重建出能量区间在40~190 keV范围内的单能量图像,其对应每一个keV水平下X线穿过物质后的衰减值,由此可以得到反映不同物质生物学特性的能量曲线图[11]。本组病例中纵隔转移淋巴结组与非转移淋巴结组的静脉期能谱曲线斜率分别为2.011±0.133和2.347±0.098。本研究结果显示,纵隔转移性淋巴结及非转移性淋巴结的能谱曲线均为下降型。选取40 keV与110 keV两组数值进行曲线斜率的计算,非转移性淋巴结的能谱曲线斜率大于转移性淋巴结,差异有统计学意义。研究者认为肿瘤细胞沿着淋巴管回流至相应淋巴结后引起局部组织缺血坏死,造成血流量减低,同时肿瘤细胞代谢活跃,引起其周围环境的变化。非转移性淋巴结为增生性淋巴结,在各种调控因子作用下,微血管数量增加,管腔扩张,血流量增加,因此其在40 keV时的初始CT值明显高于转移性淋巴结。同时非转移淋巴结血管通透性增加,局部血流速度加快,CT值衰减速度加快,这种差异导致转移淋巴结与非转移性淋巴结能量衰减幅度不同,非转移性淋巴结曲线斜率大于转移性淋巴结。

综上所述,利用标准化碘浓度及能谱曲线对NSCLC纵隔淋巴结转移进行分析,打破了传统影像学根据形态及大小分析判断淋巴结转移的局限性,为判断肺癌的N分期提供更多有价值的信息。早期诊断已经转移但尚未增大的淋巴结,同时排除非转移性的增大淋巴结,对于临床治疗具有重要意义。双源CT在评价肺癌淋巴结转移方面还有许多有待研究的问题,今后在临床工作中,将扩大病例数量,增加肺癌病理类型种类,同时扩展研究纵隔淋巴结是否与病灶具有同源性,为肺癌临床诊断及治疗提供更有价值信息。