跨学科培养的理念、制度与实践:以瑞士日内瓦大学为例

王斯秧 王顶明

在2020年QS 世界大学排名中,英美大学仍稳居榜首,唯一跻身前十的非英美大学是排名第六的瑞士苏黎世联邦理工学院,该校自2016年进入前十,排名逐渐上升。此外,瑞士排名第二的洛桑联邦理工学院,也在2014年之后进入前二十的行列。两校科研实力的上升,与瑞士近年来大力推动跨学科研究不无关系。瑞士自2001年起先后创立36 个国家研究中心(PRN),长期资助对于科学、经济、社会未来发展有重大战略意义的选题①Fonds national suisse de la recherche scientifique.Les Pôles de recherche nationaux PRN.http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/poles-de-recherche-nationaux/Pages/default.aspx[2019-08-20]。这些中心全部为跨学科中心,设在具有相应资质的高校与研究机构,由多个机构参与合作,苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院承担其中多个中心的建设工作。第一批项目的建设时间是2001-2013年,第二批为2005-2017年,研究周期恰好与两校在世界大学排名中的位置上升吻合。这些现象引发我们对瑞士高校跨学科研究与培养的思考。

多学科、跨学科研究与培养恰是亚洲大学的短板。耶鲁大学前校长理查德·查尔斯·莱文在2010年《亚洲大学的崛起》讲话中指出,亚洲大学最为缺失的两种元素是“多学科的广度和对批判思维能力的培养”①Richard C.Levin, The Rise of Asia’s Universities, lectured to the Seventh Annual Lecture of the Higher Education Policy Institute.The Royal Society.London,England,on February 1,2010.。近年来,我国学界对跨学科培养越来越重视。2015年,国务院颁发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设方案》中强调要“培育跨学科、跨领域的创新团队”,部分大学由此明确提出要设立多层次的跨学科教育项目,培养跨学科人才。欧美大学的成功经验值得我们借鉴,但当前的跨学科教育研究主要针对美国大学,对欧洲大学的研究较为少见。本文从人文社科角度出发,选取学科发展均衡、跨学科研究突出的日内瓦大学②参 见N.R.Colet. Enseignement universitaire et interdisciplinarité, Un cadre pour analyser, agir et évaluer.Bruxelle:De Boeck Université,2002.作者尼科尔·雷热·科莱是教育学博士,曾任日内瓦大学培养与评估部门负责人。她于1999年答辩的博士论文以日内瓦大学为例研究瑞士高校的跨学科教学情况。作为研究对象,以该校独具特色的跨学科研究机构与研究项目的人才培养模式为例,探讨跨学科培养的核心理念、稳定发展的原因,以及对外合作模式所反映出的科研创新、服务社会的大学使命,以期为我国深化教育领域改革提供参考。

一、跨学科培养的核心理念

自从“跨学科”这一概念出现,学界对它的理解就有相互对立的两个方向,一是认识论,关注对“跨学科性”的定义、跨学科关系与学科间互动的类型划分,研究者认为知识本无分界,跨学科概念正是要重建因学科划分而失去的统一性;二是工具论,将跨学科研究视为解决问题的方法,重视其应用;基于具体的例证,探讨跨学科的可行性与合作条件,与之相关的科学态度与团队合作。前者注重认识层面,涉及到知识的组织与整合;后者注重实用层面,涉及到工作的组织③W.& Schwartz G.Lehmann. Interdisciplinarité N° 2. Genève : Centre de recherches psychopédagogiques,1990,p.25.。瑞士高校自20 世纪末推动跨学科建设伊始,就注重大学与社会的联系,具有解决问题的导向。瑞士科学委员会(CSS)于1992年开展瑞士各大学的跨学科研究情况调查并提出发展意见,瑞士大学会议(CUS)于1998年组织研讨会,探讨跨学科研究在大学与社会关系中的作用。1995年,瑞士第一个跨学科发展中心库特·博什学院(Institut universitaire Kurt Bösch)成立,旨在推进大学研究生教育与继续教育中跨学科的发展,收集跨学科文献,同时鼓励各大学之间的合作。此后,瑞士各所大学都成立了跨学科中心,多个学院参与研究与教学,其中伦理学、环境科学和生态学是最常见的合作领域。前文提到的36 个国家研究中心的创立也是跨学科发展的重大举措,联合各大高校与科研机构、集中力量开展研究,至今已完成多个重大项目。

日内瓦大学跨学科研究与培养的发展,除了国家层面的推动与支持,与其自身的人文传统与学术理念也密切相关。该校地处日内瓦这一国际化大都市,与众多国际机构联系密切,是学术与科学技术交流的重要枢纽。20 世纪的两次世界大战期间,瑞士因其中立国地位,成为欧洲知识分子的避难所,日内瓦大学由此成为文化大交融、各种思想的交流与碰撞的绝佳平台。成长于这种环境的学者大都具有多学科背景。例如文学批评家让·斯塔罗宾斯基出生于医生家庭,获得文学博士和医学博士学位,主持两个学科的活动,并且在思想史研究中熔于一炉。他与其它几位文学批评家开创的现象学批评,又称深层精神分析批评,与哲学、心理学密不可分,至今仍影响巨大。又如欧盟思想的先驱德尼·德·鲁日蒙,从哲学、文学、历史等多个层面考察欧洲社会,自20 世纪40年代提出欧盟思想,坚持不懈地推动联邦主义与欧洲的一体化建设。他于1950年创立的欧洲文化中心后来分化出多个重要国际机构。两位学者的个人经历是那一代学识渊博、圆融贯通的学者的缩影,体现了日内瓦大学兼容并包、突破学科界限的精神。他们的视野与方法得到延续,促成了当前社会科学、信息科学、历史学等各个领域越来越明显的学科开放和融合、概念流动和移植。

如果说日内瓦大学前期跨学科建设偏重认识论层面,即注重知识的融合一体、不拘泥于学科划分,当前的跨学科研究则逐渐偏向实用性,具有问题导向。两者并非对立,因为在跨学科理念的形成与发展过程中,人文传统始终是一个重要因素。将人置于关注与思考的中心,将传统的人文关怀与最新的科学技术相结合,全面考虑个人在现代社会日新月异的变化中所面临的问题,提出解决或改进的方案,以期改善人类的生活质量与生存状态,是跨学科研究的重要目标。日内瓦大学的生命科学研究近年来异军突起,成为该校最具代表性、位于世界前沿的学科,自二十世纪90年代以来获得诺贝尔奖的6 名校友中,有4名获得医学奖,这与其重视医学与人文科学融合的深厚底蕴不无关系。日内瓦大学现有的十三个跨学科研究中心中,将近一半与生命科学相关;建设了六个国家跨学科研究中心,分别为物理数学中心(SwissMAP)、星球研究中心(PlanetS)、化学生物学中心(Chemical Biology)、精神疾病的突触基础研究中心(Synapsy)、生命研究中心(LIVES)与情感科学研究中心(CISA)。后三个研究中心融合医学、心理学、社会学等多个领域,尤其体现出日内瓦大学以“人”为中心、关注人在现代社会中的处境的特点。精神疾病的突触基础研究中心探索精神疾病的生物基础,融合精神病学与神经生物学,以期改进精神疾病的诊治。生命研究中心全称为“生命——战胜脆弱:生命历程图景”,关注个体的完整生命历程、通过对其寿命与境遇的分析与比较研究,探讨后工业时代经济与社会对生命脆弱性的影响。该中心共开展14 个项目,已从健康、家庭、工作与所属机构等方面对25000 人的生命历程进行分析,融合心理学、社会学、社会心理学、社会经济学、人口统计学等多个领域的研究。情感科学研究中心从神经科学、哲学、心理学、文学等众多层面研究情感现象①Les Pôles de recherche nationaux PRN Recherche en réseau.http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nccr_brochure_f.pdf[2019-08-20]。上述中心的设立也在一定程度上证明了现代社会的人类健康、城市生态与城市规划、能源等问题,无法借助单一的学科解决,需要跨学科的协作。

二.跨学科培养的制度设计

瑞士高等教育主要分为学士、硕士、博士三级(详见图1)①日内瓦大学官网:http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/doctorat/[2019-08-20],在主干培养过程之外,学生还可同时修习针对某一领域的辅修学位:“补充学习证书”和“专业学习证书”。跨学科培养贯彻到每个阶段:本科教育重视通识教育、多学科视野的浸润,但跨学科特色更为突出地体现在硕士或更高学历的培养中,其中硕士项目和专业学习证书项目因时长与培养模式,尤其适合进行跨学科的基础培养;博士生和博士后进入跨学科研究中心,进行更为深入与细化的研究。

图1 : 瑞士高等教育学制结构

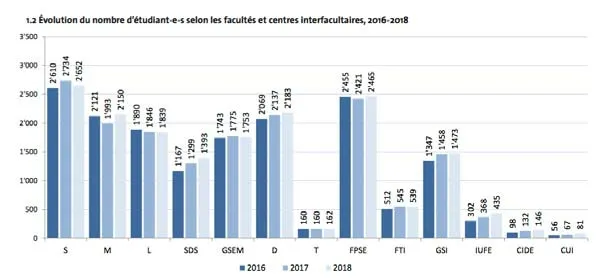

2018年,日内瓦大学除科学、医学、文学、社会科学、经济管理、法律、神学、心理学与教育科学、翻译学院九个学院之外,还有十三个跨学科研究中心(学生人数见图2)。全校共136 个基础项目、87 个博士项目、36 个补充学习证书与专业学习证书项目,三分之一以上项目在培养方案中明确注明为跨学科学习,科学院还专门设有跨学科博士学位(Doctorat ès Sciences Mention interdisciplinaire)②Université de Genève en chiffre,Edition 2019.http://www.unige.ch/stat/fr/statistiques[2019-08-20]。跨学科研究与培养不仅仅通过其独具特色的研究机构与研究项目的人才培养模式实现,也贯穿传统院系教育的始终。下文分别以跨学科研究中心的硕士项目与文学院硕博项目的培养设计为例,考察其体系开放、选择多样的学制结构怎样促进跨学科培养。

图2:2016-2018日内瓦大学各学院与跨学科中心学生人数①日内瓦大学数据办公室官网:http://www.unige.ch/stat/fr/statistiques/chiffresetudiants/[2019-08-20]

1.跨学科硕士项目

日内瓦大学以人为本的理念深刻地影响着跨学科研究与培养的指向:重视大学使命,即文化研究、技术创新与服务社会的使命。学术研究不应封闭在象牙塔中,应该融合认识与实用两个层面,不仅要支持最具创新的科研形式,也应当满足社会需求的发展,为社会发展作出贡献。融合科研创新与服务社会的跨学科理念,从学校八个独具特色的跨学科硕士项目(Masters interdisciplinaires)②日内瓦大学官网:https://masters.unige.ch/masters-interdisciplinaires[2019-08-20]可见一斑。跨学科硕士项目包括欧洲研究、俄罗斯-中欧研究、中东研究、全球卫生、非洲研究、儿童权利、环境科学、神经科学,由专门的研究中心或多个院系联合承担,学习期限为两年,需修满120 学分,学习内容包括专业课和选修课、论文或实习。与其它大学的跨学科培养主要集中在信息技术、管理等领域的情况相比,日内瓦大学项目的特点是针对性极强,体现在两个方面:一是捕捉当前广受关注的热点问题,进行国际前沿研究;二是迎合社会需求,有针对性地培养国际交往中的稀缺人才。

为此,日内瓦大学重视与外部机构的合作,利用得天独厚的地理优势,与各大国际机构保持长期稳定的合作关系。学校与国际红十字会、联合国教科文组织、经济合作与发展组织等四十多个国际组织机构有合作协议,为学生提供大量实习机会,培养兼具理论基础与工作能力的跨学科人才。与外部的合作在促进学术交流与发展、资源共享的同时,也为学生提供良好的职业发展平台。本文为篇幅所限,仅选取成果最为突出的三个跨学科硕士项目作为范例。

(1)欧洲研究

欧洲研究硕士项目由全球研究学院承担,培养学生应对不同职业需求的能力,尤其是地区、国家、欧洲或国际行政机构与文化机构公共政策的制定与管理。欧洲研究包括“文化与社会”、“经济、政治与社会”和“机构、法律与社会”三个方向,学生可任选其一。

(2)全球卫生:

当前全球卫生问题成因错综复杂、范围超越国界、与多个领域的活动息息相关。传染病的传播,糖尿病、心血管病等慢性病的高发现象,人口老龄化引起的健康问题,环境恶化导致的疾病,都需要跨领域、跨国界的合作。“全球卫生”硕士项目旨在汇集相关学科最有效的方法,从跨学科、国际化的视角提供学术训练,使学生具备理解和分析卫生问题的必要技能,理解和分析成因错综复杂的卫生问题。学生毕业后多就业于国际机构(世界卫生组织、联合国儿童基金会、国际红十字会等)、非政府组织、国家或地区公务部门(如卫生部、外交部、发展委员会、公共卫生部门)。

(3)儿童权利

“儿童权利”是日内瓦大学独具特色、具有创新性的教学项目,由儿童权利跨院系中心承担,主要内容为儿童权利领域的理论学习与实践,目标是在历史层面分析造成儿童地位变化的深层原因、尤其是在国际上普遍认可的1989年儿童法所引起的社会——法律变革。将儿童权利付诸实施,在理论、概念与实践、体制各个层面都充满挑战,从儿童在家庭、学校的地位到儿童在民事、刑事诉讼中的身份,与南北关系、与发展的联系等等,引发巨大的职业变革。该项目从跨学科的、国际的角度研究儿童权利,汇聚来自多个领域的教授与科研人员,利用专业知识协助儿童权利研究,为国际组织、非政府组织、儿童保护与援助机构、教学机构、青少年指导机构、法院等机构培养急需人才。该中心与位于西庸的儿童权利国际学院有着紧密的联系,保证教学贴合实际、紧追最前沿的学术研究与资讯。

2.传统院系的跨学科培养

除跨学科中心以外,传统院系也在课程设置、学位设置等层面贯彻跨学科培养的理念,营造开放、自由的培养氛围,提供多种多样的选择,鼓励学生根据自身兴趣和需求选择个人化的学习方案,方便学生在多个结点进行自主选择。下文以文学院硕博项目为例,考察传统人文学科怎样与其它学科进行交叉。

在文学研究领域,不孤立地看待文学作品,将其置于人文学科视野中进行研究,探讨文学与其它艺术门类、其它学科专业的相互关系,是当前文学研究的趋势。日内瓦大学历来就有文学与哲学、医学、心理学等跨学科研究的传统,善于把文学置于更广阔的人文科学背景中研究。近年来,文学与其它学科融合的边界越来越宽广,与生命科学、信息科学均出现共同研究的新领域。文学院在制度设计上尽量拓展文学的边界,促进文学与其它学科的交织与互动。全院设有30 个硕士培养方向、一个“亚洲研究”多学科项目(文学院与社会科学院、全球研究学院合办)和一个民族音乐史硕士项目(日内瓦大学与纳沙泰尔大学、日内瓦音乐学院合办)。除文学院自身的项目之外,学生还可选择本校其它学院的六个跨学科硕士项目(欧洲研究、俄罗斯-中欧研究、中东研究、全球卫生、非洲研究、环境科学)以及日内瓦高等管理学院的文献信息技术硕士①日内瓦大学文学院官网:https://www.unige.ch/lettres/fr/etudes/formations/[2019-08-20]。

在深入培养阶段,文学院设置五个方向的专业学习证书:文学与美学、文学与知识、中世纪研究跨学科证书、瑞士文学与文化、语言学,前四种明确标注为跨学科研究。以“文学与美学”为例,针对文学与艺术相互关系,深入诗学与美学理论问题,同时进行具体的作品解读(包括文学作品、绘画、电影与造型艺术)。近年课程多关注文学与其他艺术、历史学研究的交汇,如“戏剧符号:创造,转化与革命”、“从文艺复兴至18 世纪欧洲文学中的狩猎与爱情”等。“文学与知识”研究自文艺复兴至今文学及其吸收、探询或参与构建的众多学识之间的关系。通过对照阅读文学、科学或哲学文本,探讨思想史、认识论、诗学、修辞学等问题。课程分别涉及文学与医学、文学与人类学、社会学等研究,如“医生文学家”、“20 世纪的诗人-医生形象”、“20 世纪文学与人种学”、“17 世纪波斯旅行”、“福楼拜的医学”、“十七世纪对印度教的言说”、“走出异域色彩:二十世纪的批评性游记”、“调查的形式:文学与身份”。

在教学组织层面,聚焦于某一问题或领域,以问题为中心、组织多种专业背景的教师共同探讨、汇聚相关多个学科理论、视角、范式,是跨学科培养最常见的方式。学校鼓励不同专业的教师联合开设课程,如文学系与哲学系共同开设“二十世纪人文思潮”课程,从文学、哲学、社会学等多个角度导读一部或几部经典著作。在课程之外,文学院每学年都有特定主题的系列讲座,邀请来自人文社科不同领域的教师或校外学者做讲座,引导学生从不同的角度看待同一问题。

在博士培养过程中,日内瓦大学在各个方面为跨学科研究提供便利。在培养模式上,积极吸收国际学生,注重国际合作,鼓励共同指导或联合培养博士论文。该校是“瑞士东部大学会议”(Conférence universitaire de Suisse occidentale)成员,与弗里堡、洛桑、纳沙泰尔多所大学联合办学,在34 个方向的培养项目上共同培养博士生。从文学院博士论文的研究领域来看,近年答辩的论文大多涉及文学与美学、心理学的跨学科研究,如《波德莱尔笔下的美学情感与记忆》、《司汤达、巴尔扎克、福楼拜:浪漫主义的情感理论》、《司汤达作品中的惊奇情境》等,多名博士生与博士后是国家跨学科研究中心“情感科学研究中心”的研究员。

三、跨学科培养的实践经验与借鉴启示

1.跨学科的导向与合作模式

二十世纪跨学科研究的兴起,是为了满足社会发展的需求、应对现实世界复杂多变的问题。因此,跨学科研究与现实的关系尤为密切,在项目与专业设置及发展中均需关注研究与社会现实的呼应。日内瓦大学的跨学科研究对学术前沿具有敏锐的洞察力,能够深刻理解与把握科研发展新趋势,与学校重视社会职责、重视与社会的联系不无关系。该校作为六个国家跨学科研究中心所在地,承担七百多项由国家资助的研究项目,以解决国家重大问题、提升国家科技竞争力为导向,一方面探索尖端科技发展的新路径,另一方面致力于提高人的生活质量、推动人群平等以及知识传播。将学以致用、服务社会作为跨学科的指向,有助于提升学校自身的科研结构与院系结构,突破学科界限,优化组合校内研究力量、借助校外资源,保证跨学科研究与培养符合学科结合优势和社会需要的前沿方向。

跨学科的现实问题导向深刻影响到学校与外界的合作模式。日内瓦大学重视与其它院校、科研机构的合作,学校与政府、与国际机构的合作。2018年,全校教学科研人员中,国际师资占比为44%。参与373 个欧洲研究项目,其中牵头主持的欧洲研究项目22 个;共签署20 项与国际机构的合作协议,参与440 多项国际合作项目,与100 多个国家签署合作协议或建立合作关系①Université de Genève en chiffre,Edition 2019.http://www.unige.ch/stat/fr/statistiques[2019-08-20]。需要强调的是,日内瓦大学与重要的国际机构保持长期稳定的合作关系,部分教师就来自国际机构,学校也有针对性地为国际机构培养和输送人才,为跨学科培养持续性开展提供保障。

跨学科培养的指向、研究与国家重大需求的结合,是我国大学在跨学科建设中值得重视的方面。曾开富在《跨学科建设的理念与实践——三所国外大学的研究》中提出学术研究与项目结合的发展方式,以保证跨学科研究的持续发展。项目一方面可为跨学科学术组织的可持续运作提供物质保障,另一方面重视学术研究的应用前景,对研究的实效性和成本有较高要求,可以不断对研究提出要求和建设性意见②曾开富等:《跨学科建设的理念与实践——三所国外大学的研究》,载《北京教育:高教版》2012年第3 期,77-79 页。。在项目建设过程中,学校与相关机构的合作,既能够保证资源共享、资讯更新,又能及时将实际需求反馈给研究者,推动学术研究的方向,由此促进学术研究与社会需求的良好互动,在实践中检验与改进研究成果,避免学术上的自由探索脱离实际、失去目标。

2.跨学科的组织管理与课程设置

我国高校多为综合性大学,专业分类全面而细致,为开展跨学科培养提供了良好的条件。但是在实际运作中,各个学科容易各自为战,并未达到密切合作的效果。在跨学科机构设置与组织管理的实践上,日内瓦大学在两方面可为我国大学提供借鉴:一是发展实体性的跨学科研究平台,二是在传统学科框架内推进跨学科建设,不仅需要学校在宏观层面统筹调配来自不同院系、不同学科的教师与教学科研资源,进行学科重组、调整学科内涵,还应关注组织管理和课程设置。

(1)发展实体性的跨学科研究平台

日内瓦大学现有十三个跨学科研究中心,其中一大部分正是因为承担国家或跨国合作的重大科研项目而建设起来的,自创建之初就有明确的研究目标和研究范式。它们与传统院系平行发展,享有充裕的资金、人力、空间等资源,能够聚集相关领域的顶级研究者,发展迅速。相比而言,我国高校的跨学科研究所和中心大都属于虚体,内置于院系内部,很少拥有独立的学术资源,因此学科交叉与融合难以打破固有学科单位的壁垒。这一制度性难题阻碍了跨学科研究的进行与持续发展①茹宁等:《突破院系单位制:大学“外延型”跨学科组织发展策略探究》,载《中国高教研究》2018年第11 期,71-72 页。。因此,发展实体性跨学科研究平台、提供资源与制度扶持,有助于在培养过程中建设合理的导师团队、构建科学的知识系统与详尽的培养方案、进行充分的方法与能力训练,确保各方因素的良好互动。

(2)打破学科壁垒、促进学科交叉的制度设计

尽管跨学科中心有着整体设计和规范发展的优势,但毕竟招生规模较小、涉及领域有限。要为高层次的研究提供储备力量,主要依靠在传统学科框架内发展跨学科培养。国内高校现阶段在管理上仍遵守严格的学科界限,在入学考试、培养过程、学位授予等各个环节强调学科归属,明确院系权责,导致跨专业选课、考试、导师选择等在实际操作中常常遇到冲突与限制,抑制了开展跨学科研究的积极性。孟照海在谈及学科建设的制度化与去制度化时指出:“当前我国‘世界一流学科建设’”的悖论是以学科化的思维去追求去学科化或非学科化的科学创新。”②孟照海:《制度化与去制度化:世界一流学科建设的内在张力——以美国芝加哥大学社会学为例》,载《中国高教研究》2018年第5 期,25 页。相比而言,跨学科培养较为成熟的欧美大学则在课程设置、学位设置等各个层面贯彻跨学科培养的理念,提供丰富灵活的培养方案,推广个人化的、灵活的学习流程。学生的学习流程、在各个阶段面对的多种选择均有明确告示,学分确认、院系协调均已水到渠成。因此,在制度上打破学科壁垒、促进学科间流通成为开展跨学科培养的前提。

(3)以问题为中心、组织跨学科教学的指导原则

即使学校鼓励学生的流动与个人化的学习,有些学院甚至规定学生必须修习本专业之外的课程,也不能确保每一名学生都能够整合他所接触的多学科知识。我国大学的辅修、双学位制度虽已实施多年,但传统的学科封闭体系仍占主流,学科之间并没有打通与交流,很多学生根据自身兴趣自由选修其它院系课程,只是学到了相互隔离的几门专业知识,尚不具备整合多学科内容的能力。

跨学科远非若干内容的叠加,而是一个系统的整体,“成功的跨学科研究都是经过处理复杂的、系统的研究对象,结合多个学科研究方法然后形成一套系统的新方法”③曾开富等:《跨学科建设的理念与实践——三所国外大学的研究》,载《北京教育:高教版》2012年第3 期,79 页。。跨学科研究需要多个学科的密切合作,需要范式的指引与规训,即必须具有明确的目标和一定的研究领域。因此教学资源的统筹调配、课程的设置与组织尤为重要。当前,国内大学越来越重视学生自主选修所带来的知识点分散的问题,开始重视知识布局、优化课程组织架构的设计。以北京大学为例,在全校性跨院系自由选课的基础上,学校推出了课程模块以及跨学科项目与跨学科专业。课程模块是指同一个方向的一组相关课程,促使知识“成团”,如生命科学学院“遗传与发育”模块课程,包括数据结构与算法、生物显微摄影、生物信息学基础和组织学这几门相互联系又相互补充的的课程。融合度更高的“古典语文学”和“思想与社会”等跨学科项目涵盖社会学、哲学、政治学等课程;而跨学科专业则是根据学科结合优势和社会需求,融合不同学科背景。课程结构与专业设置都体现出国内高校在跨学科建设方面的努力,致力于建设不同层次、不同类别的跨学科学习环境,并为学科碰撞提供便利,以期在学科交错的边界产生新的发现和突破。