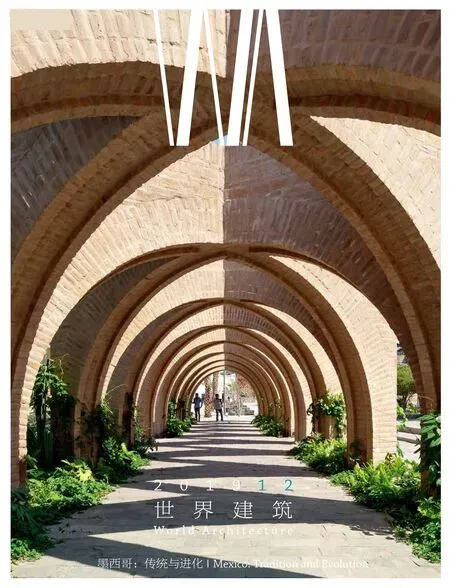

21世纪以来的中国“建筑设计下乡”:基于主要建筑学期刊的文献综述

黄华青,周凌/HUANG Huaqing, ZHOU Ling

引言:新农村话语与乡建思潮溯源

“建筑设计下乡”,一般指由建筑师等社会力量主导、以农村-农业-农民为主体、以乡村振兴为目的的乡村实践项目,亦可视为“新乡村建设”的一支[1]。21 世纪以来,“建筑设计下乡”实践在建筑学期刊中所受的关注与日俱增,然学界的研究大多停留在建筑师的个性化实践之上[2-4]——这隐含着建筑学从城市语境走向乡村语境过程中的实践及评论范式的艰难转换。费孝通曾在《乡土中国》中批判“文字下乡”对乡土社会表意体系及共同经验的忽视和误解,所谓“语言”和“文字”之矛盾,仍是今天大部分来自城市的建设者在进驻乡村建成环境的过程中不得不面临的挑战[5]。

回顾建国以来的3 次“建筑设计下乡”,皆与自上而下的新农村话语密不可分。1950 年代中期,受建设社会主义新农村的理念指引,建工部组织设计人员下乡辅助人民公社规划和建筑设计工作;1980 年代,在“建设一个农、林、牧、副、渔全面发展,农工商综合经营,环境优美,生活富裕,文化发达的新农村”的目标下[6],新农村建设从所有制调整逐步转向对环境建设(尤其是农村无组织自建房问题)的关注,建设部门多次组织乡村建筑设计竞赛、通用设计图集征集[7]。新农村话语在世纪之交走向成熟:1998 年十五届三中全会提出“从现在起到2010 年,建设有中国特色社会主义新农村的目标”;2002 年十六大确立“全面建设小康社会”的奋斗目标;2005 年十六届五中全会提出按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求“全面建设社会主义新农村”的行动纲领;2004 年至2018 年,连续15 年中央一号文件皆关注涉农问题,新农村建设始终是重中之重[8-9]。愈发明确的新农村话语指向推动了建筑界的“下乡”浪潮。随着国家财力与投入的提升、城乡关系的转变、村民经济条件的改善,21 世纪以来的“建筑设计下乡”具有与前两次迥异的规模、形式和成效,是近20 年来农村物质环境发生巨变的重要推手。

同时,自下而上的乡村建设思潮亦在21 世纪以来被赋予全新色彩,建筑师在这轮兼顾农村人及城市人、精神家园与物质家园的建设热潮中成为下乡的弄潮儿。乡建思潮始于19 世纪末至20 世纪初晏阳初、梁漱溟、陶行知等一批知识精英为挽救衰败的中国乡村社会和经济而发起的“乡村建设”运动;20 世纪末以来,其理念在温铁军、杜晓山、茅于轼、贺雪峰、李昌平等一批“三农”问题学者的研究实践中得到延续、反思和发展[10-13]。在新型城镇化背景下,“建筑设计下乡”亦承载着城市人对乡村的情感及物质需求——受食品安全、住房紧缺、交通拥挤、休闲匮乏等“城市病”[14]困扰的主观原因,和拉近城乡关系的高速交通网建设、互联网经济等客观条件的驱使,乡村成为城市人渴求而可及的桃花源;乡村的“空心化”虽造成一定社会问题,亦为城市资本转移、农民创业兴业创造契机,资本下乡成为制度与市场的双重选择。据研究,中国乡村至城市人口迁移对城镇化率的贡献达到45%以上[15],“建筑设计下乡”不仅是为留在农村的几亿人建设美丽、宜居、兴旺的家园,也在为几亿新城市人深耕一片寻求文化自信、身份认同的身心归宿。

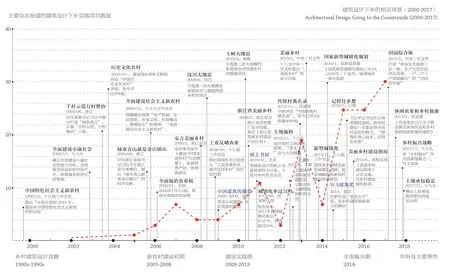

新农村话语和乡建思潮的发展与交融,共同塑造了“建筑设计下乡”的理论框架和行动指南,推动了21 世纪以来乡村实践的百花齐放。从早期的新农宅、文教设施、公共设施,到近年来的文旅设施、产业设施及综合型乡建项目,建筑师在乡村的介入愈发深入、全面、多元,亦为传统建筑学带来全新的视角和价值。论文力图完整地回顾近20 年来《建筑学报》 《世界建筑》 《时代建筑》 《建筑师》 《新建筑》《城市建筑》等主要建筑学杂志对于建筑师乡村实践的研究及报道,纵然在今天看来,一些设计项目的意义和效益难免受到质疑,但若视为建筑界的集体叙事,这幅粗略、曲折的全景图或也能带来未来乡村振兴不可或缺的反思和经验(图1)。

1 来自边缘的探索(2007年以前)

2007 年以前,建筑学主流学术圈与国家主导的新农村建设的互动并不活跃2)。建筑师自下而上的“下乡“探索主要始于中西部欠发达地区——在空间和政治双重意义上的边缘,“建筑设计下乡”诞生了第一批饶有意义的成果。这批“边缘”探索主要源自几股力量与思潮的推动。

其一,源于1930-1940 年代开始的传统民居研究。最初是营造学社学者梁思成、刘敦桢、林徽因、龙庆忠等人对西南、西北地区传统民居的测绘调查,在1980 年代受西方地域主义思潮影响而激起民居研究热[16]。早期民居研究以快速城市化背景下的抢救性测绘为主,并在1990 年代启动相关保护性设计工作——如单德启对广西融水苗寨的民居改造[17]、陈志华的浙江诸葛村古村落保护规划及民居改造[18]、陆元鼎的广东钱岗村古村落保护规划及广裕祠修复设计[19]、王竹的延安枣园村绿色农宅规划及改造[20]、朱良文的元阳哈尼梯田村寨研究及保护规划[21]等。民居研究为建筑师建立起对乡村的基本认识、研究路径和情感基础,最早活跃于乡村实践领域的建筑师大多具有传统民居研究经历。

1 21世纪以来主要建筑学杂志中刊载的建筑设计下乡实践项目数量变化趋势及相关事件背景1)(绘制:黄华青)

其二, 2000 年以后的由社会组织或个人发起的乡村建设活动。民国时期的乡建运动至今仍是很多致力于乡村复兴的建筑师之行动榜样;而进入21 世纪,在温铁军的晏阳初乡村建设学院的“新乡村建设”(2003-)、中国乡建院的“系统式乡建”(2011-)、渠岩的“许村计划”(2007-)、欧宁的“碧山计划”(2011-)等知识分子下乡实践中,常以社会企业的形式重新介入到文脉迥异的当代乡村之中。更强的经济实力使这批乡建社会企业获得高于民国先辈的动力和能力,介入到物质环境的整治及改造之中,部分建筑师亦通过这些社会企业的引领进入乡村。如谢英俊的“地球屋”系列农宅,提出了采取低造价易搭建的轻钢结构、动员社区农民参与建房、实现社会文化经济及环境永续发展的“协力造屋”概念,适应于当代乡建团体的组织模式[22-23]。

其三,是将乡村作为反全球化、逆城市化阵地的浪漫主义思潮。1960 年代北美嬉皮士的“返土归田运动”[24]、1970 年代西方工业化国家的乡村旅游及食品旅游热潮、1990 年代作为对现代化弊病之反思的“文化热”、21 世纪初伴随着全球化负面影响加剧而兴起的“社会公正”3)思潮等——这一系列现象一方面可视为对全球市场及文化同质化趋势的担忧和抵制,另一方面也出于乡村地区通过旅游激发凋敝的传统服务和市场、重组地区经济的诉求[25]。20 世纪末开始,一批主要来自西方国家的基金会、非政府组织裹挟着保护“多样性文化”4)的价值观涌入中国乡村。如1995 年挪威基金会赞助的贵州六枝梭戛生态博物馆,将传统村寨及其社会文化生活作为活态博物馆予以保护[26]。这股浪漫主义思潮不仅在社会层面推动越来越多的城市人走入乡村,亦在学术层面通过主流国际建筑奖项的引导,使平民主义的价值观在建筑学语境中站稳脚跟。

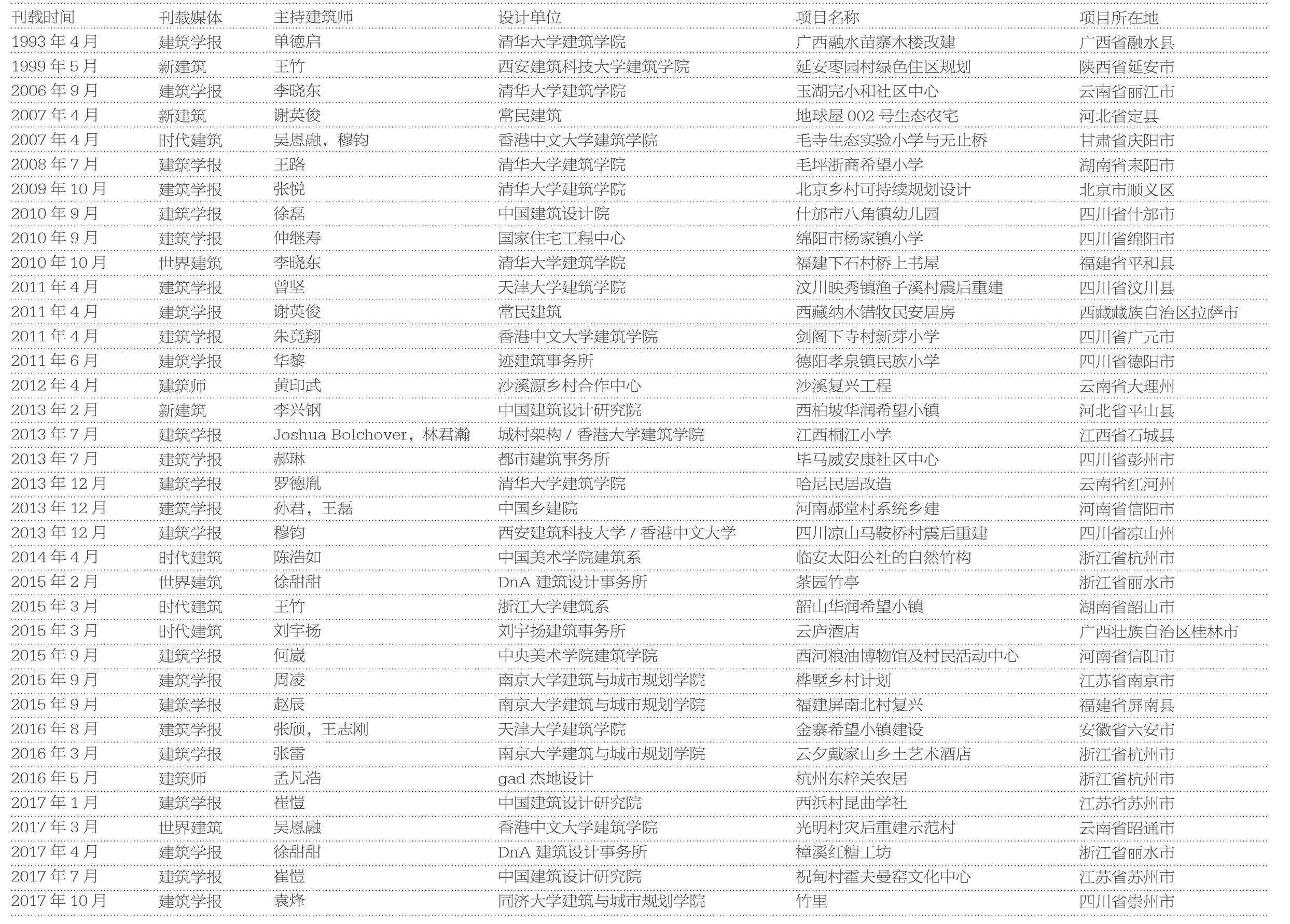

以慈善为导向的国内外基金会给第一批下乡建筑师带来资金支持,却也将“下乡”范围限制在较独特的村落(中西部欠发达地区、具有较强地域文化特征的村落)、较集中的建筑类型(以公益性的文教、公共设施为主)及较有限的材料选择(选用地方材料以体现文化多样性)。如李晓东的玉湖完小[27]、吴恩融和穆钧的毛寺生态小学及“无止桥”计划[28]、王路的毛坪浙商希望小学[29]、黄印武的沙溪复兴工程[30]等。其相似的建筑价值取向背后,实则慈善基金类似的价值观。不可回避的是,早期建筑师下乡的浪漫主义情愫[31]背后折射出一套中国式的“东方主义”话语和权力机制,至今仍是乡村建设实践中充满矛盾的灵感源泉和危险陷阱(表1)。

2 集体介入与社会价值导向(2008-2012)

2008 年是“建筑设计下乡”的步伐显著增速的节点。国家层面,汶川大地震等突发事件及生态文明建设等内因演进促使物质环境建设在新农村话语中的比重加大,政府的支持和补贴为设计下乡提供了制度及经济保障;民间层面,媒体及主流建筑奖项对于“公民建筑”“社区营造”等建筑社会价值的宣扬,激发了更多建筑师主动投身乡村领域。

2008 年“汶川大地震”、2010 年“玉树大地震”等灾难带来重建家园的紧迫任务,一大批建筑师在政府援建和民间慈善的两条路径下奔赴川、青、藏几省交界处的农村灾区,援建项目成为当代“建筑设计下乡”的首次集体发声。政府援建由中央政府或对口支援地方政府拨款,大多由大型设计院及高校设计院承担,如中国建筑设计院主持的什邡市八角镇重建[32]、清华大学主持的什邡市银池村农宅重建[33]、天津大学主持的映秀镇渔子溪村重建[34]和卧龙特区耿达一贯制学校[35]、同济大学主持的映秀镇二台山安居房设计[36]、西安建筑科技大学主持的通济镇大坪村农宅设计[37]等。此类项目中,传承地域民族文脉、采取可持续技术是普遍的设计策略。民间援建项目则依托慈善机构和民营企业捐助,以文教设施、公共设施、单体农宅等中小规模项目为主,如德阳孝泉镇民族小学[38]、民乐村公共空间及茶园村小学[39]、茂县黑虎乡小学[40]、毕马威安康社区中心[41]等,其共同价值导向包括采取地方材料、重建社区活力等。

在灾后重建的集体参与背景下,更多乡建实践受到主流建筑界推崇,拓展了建筑学的本体价值。如朱竞翔的“新芽系统”系列项目,在建构文化背景下创建一套适合震后重建的轻型、绿色、便捷的建造体系,材料成本、设计成本的节约及随之带来的可推广性使它成为灾后重建中具有示范意义的样本[42];长期活跃于乡村的谢英俊亦利用其台湾灾后重建经验积极投身于四川赈灾,他在建造材料、建构体系、建造方式等层面的在地化设计,将“可持续”话题拓展至技术之外的环境保护、经济和社会维度[23,43];深耕农村夯土建筑的吴恩融、穆钧团队,在凉山马鞍桥村震后重建中对于提升传统营建技术的抗震性能、建立易于当地村民接受掌握的适宜性生态重建模式做出了有意义的探索5)[44]。

表1:主要建筑学媒体刊载的建筑设计下乡部分项目(按时间顺序排列,截止至2017 年10 月)

国家推动的“建筑设计下乡”除了受地震灾害等外部因素驱使,亦随着对生态文明建设不断提升的关注而进一步激发。早在2003 年6 月,时任浙江省委书记的习近平提出发展浙江生态优势,打造“绿色浙江”,开展“千村示范、万村整治”活动,将村庄环境整治提升至与农业经济建设、基层组织和民主建设同等重要的层面;2005 年8 月,习近平在浙江安吉考察时又作出“绿水青山就是金山银山”的科学论断。受政府和民间良性互动的推动,建筑学领域的可持续设计理念较早传播至乡村,如任卫中的安吉生态民居[45],张悦的北京乡村可持续规划及示范农宅设计[46]、金虹的寒地村镇节能住宅设计[47]、王竹的浙北新农村设计[48]等,促进了节能设计理念与新农村话语的融合。

民间层面,几次国内外重要建筑奖项对乡建实践及“公民建筑”“社区营造”等话题的关注传达出的社会导向价值观,亦推动了“建筑设计下乡”的发展。2008 年《南方都市报》发起以“走向公民建筑”为主题的第一届“中国建筑传媒奖”评选,谢英俊、吴恩融、穆钧等第一批乡村建筑师受到关注,建筑的社会价值成为业界广泛讨论的话题[49];2014年起《世界建筑》主办的“WA 中国建筑奖”开始专设“社会公平奖”,为乡建项目进入主流话语提供了又一舞台。设计下乡实践对于社会公正、文化多样性等国际公认价值观的展现,亦成为建筑师走出国门的有力注解。如2010 年李晓东的桥上书屋获得阿卡汉建筑奖[50],建筑以“针刺疗法”介入乡村社会问题的叙事成为点睛之笔;2012 年王澍获得普利兹克奖,对于砖、瓦、夯土等乡土材料的现代演绎为建筑界开拓了全新的设计路径;华黎以乡土材料建构为切入点的高黎贡手工造纸博物馆入围阿卡汉建筑奖短名单[51],香港大学“城村架构”团队的若干项目[52-53]、维思平的休宁双龙小学[54]等亦因其社会价值而成为国内外建筑奖项的宠儿[55]。

这一时期见证了“建筑设计下乡”在规模和路径上的转型。其一,规模由点及面,从设计大院到民营事务所、独立建筑师皆积极参与,下乡范围从少数特定乡村向地区、类型各异的乡村蔓延;其二,建筑社会价值与建筑学本体价值的联姻,成为设计下乡的重要引线,对于当地农民社区的关怀几乎成为乡建的“规定动作”。然而值得警惕的是,在城乡二元体制限制下,该时期对农民社区的关注缺乏更有利的经济支撑,建筑的社会导向难以逾越文本化和可持续性的限制——这一局限性的突破,使产业复兴及综合乡建成为下一阶段的主旋律(表1)。

3 乡村建设的综合化、多元化走向(2013-)

从“新农村”到“美丽乡村”的话语更迭,以十八大为分水岭,2013-2017 年的中央一号文件对乡村建设的重视程度不断提升。“美丽乡村”源于2008 年浙江安吉县的“中国美丽乡村建设”,以生态环境优势及休闲旅游业为基石;安吉几年内迅速成为“中国新农村建设的鲜活样本”,受到广东、海南、江西等地纷纷效仿。2013 年农业部正式启动“美丽乡村”创建活动,发布美丽乡村建设十大模式,每种模式推介一个典型村作为示范。安吉之后,又相继涌现永嘉、高淳、江宁、松阳等类型各异的美丽乡村,其策略基本可理解为以生态环境、历史文化为抓手,发展以旅游为导向的特色产业,带动村民致富及环境更新[56]。

除了农业基础建设、乡村人居环境整治等持续话题,“美丽乡村”话语的两大转向越发明确——文化转向和资本转向,这两大转向皆为乡村产业振兴所服务,成为新阶段“建筑设计下乡”的基础。

文化转向树立了新时代乡村建设的策略重心。2015 年1 月,在云南考察的习近平提出新农村建设要“留得住青山绿水,记得住乡愁”的要求——“青山绿水”“乡愁”这些词汇,充满城市对乡村的感情色彩以及统筹城乡发展的希冀,乡村作为传统文化的重要载体,被塑造为国人重建“文化自信”之根。2003 年建设部和国家文物局启动“中国历史文化名村”评选,至今已评审6 批、共276 处;2012 年住建部启动“中国传统村落名录”调查,至今已评出逾4000 处。具有历史、地域、民族特色的乡村在“美丽乡村”话语下成为建设重点,乡村休闲旅游业作为乡村发展引擎得到政策支持,文化与旅游成为引领新时代乡村建设的互动链条。文化转向不仅发生在传统村落,在一些改造、新建的新农村项目中,建筑师亦在相对保守的农宅设计领域做出融入传统文脉、兼顾个体多样性的探索,如王澍的文村美丽宜居示范村、孟凡浩的杭州东梓关农居[57]等。

资本转向则为乡村产业发展确立了经济基础。在2011 年我国城镇化率突破50%、2013 年十八届三中全会提出“新型城镇化”与新农村建设协调推进、2014 年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》强调“城乡一体化发展”等背景下,土地制度的巩固及创新建立了乡村与城镇联动发展的有利前提。自2013 年中央一号文件提出5 年内基本完成农村“土地确权”、健全土地流转市场以来,这一土地政策方向不断明晰,成为鼓励资本下乡、农民有序市民化的强心剂。2017 年中央一号文件提出打造“农业文化旅游三位一体、生产生活生态同步改善、一产二产三产深度融合”的“田园综合体”,是“美丽乡村”话语的产业维度进一步拓展的成果。随着农村集体经营性用地、空闲农房及宅基地得到盘活利用,进城落户农民可将承包地、宅基地自愿有偿流转至专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,推动了农村一二三产业融合发展,带来对农村土地价值的普遍预期[4,58]——这是乡村休闲旅游产业及建筑设计下乡高速增长的深层动因。

“资本下乡”从最初的国有资本延伸至民营资本,“建筑设计下乡”的项目类型走向多元化。较早的国有企业下乡以扶贫性质的“华润希望小镇”为代表,在革命老区、贫困地区选址建设,如李兴钢的河北西柏坡[59]、王竹的湖南韶山[60]、张颀的安徽金寨和江西井冈山希望小镇[61-62]等。民间资本下乡则更多是与发达地区乡村、乡村主体的互动选择。最引人注目的莫过于“民宿”现象——从民宿之乡大理[63-64]到“洋家乐”集中地莫干山[65-68]、从东部城市近郊农村[69-70]到西部偏远山村[71-74],民宿自2015 年以来涌现于游人可及的每一个乡村、每一个角落。2016 年起,对民宿建设的支持持续被写入中央一号文件5),其高速增长背后是政府新农村话语与民间资本下乡相互促进的结果。

在以产业为驱动的新时代乡村建设指引下,地方政府更开放地接受包括建筑师在内的专家学者、技能人才的介入与合作,多元建设、多方协作以可持续地提升乡村经济、社会、文化活力逐步演变为一种更具规模和效益的“建筑设计下乡”模式——不妨称之为“综合型乡建”。综合型乡建的早期案例来自乡建社会团体,如中国乡建院在武汉江夏五里界小朱湾新农村、鄂尔多斯尔圪壕村等地由建筑师介入、多方合作完成的“系统乡建”[75-77]。近年来,建筑师亦将多层面振兴乡村作为目标,如罗德胤、何崴、徐甜甜等在河南西河村[78]、浙江松阳县[79-81]开展的以改造或新建“示范建筑”以激活传统村落的实践[82];崔愷在苏州祝家甸村的环境、文化及产业综合复兴[83];赵辰的福建屏南北村复兴[84]、王竹的浙北新农村人居环境“活化”实验[85]、周凌的“桦树计划”[13]、张雷的“莪山实践”[86]、陈浩如的临安太阳公社[87]等。这类综合型“建筑设计下乡”越发注重将环境整治、产业振兴、文化传承等相结合,地方政府及民间资本相配合,在乡村收获硕果。

该时期的“建筑设计下乡”在几个层面持续转型:其一,数量上继续高速增长,纸媒上乡建相关论文及报道的爆发6),较之新媒体发表的、及大量未发表但确有建筑师介入的乡村项目只是冰山一角;其二,地点向东部发达地区偏移,这或是由于在产业主导的“美丽乡村”建设中,东部发达地区乡村的土地确权流转进度较快、与城市资本及消费者互动更为密切所致;其三,类型上呈现多元化、综合化趋势,尤其是文旅建筑、产业建筑超越过去常见的政府主导的农宅、慈善性质的文教建筑成为新的热点——除民宿外,还包括旅游服务性质的游客中心[88]、文化中心[89]、图书馆[90]、茶室[91]、餐厅[64]等;为当地产业服务的各类加工厂[92-95]、基础设施[75,96]、农业设施[87,97]等。(表1)

结语

经过21 世纪以来的高速发展,“建筑设计下乡”从规模偏小、类型单一、地点局限的边缘探索,转变为一种潜入建筑师集体意识和价值体系的泛化设计实践。这得益于上述两股思潮的发展、交融与相互影响——自上而下的新农村话语从关注经济、关注环境到关注全面的社会文化生计问题,自下而上的乡建思潮亦从一种为弱势群体发声的抵抗性、慈善性的边缘身份,走向与政府、资本共生的乡村建设实践之中心。

“建筑设计下乡”的发展或才刚刚开始。十九大提出“乡村振兴战略”以来的中央文件持续为“建筑设计下乡”带来利好:如,一、二、三产业融合发展的休闲农业和乡村旅游工程引领乡村产业振兴;土地承包制度及流转市场得到进一步稳定;为农村闲置农宅改造的民宿、养老等项目制定便利的市场准入标准及管理办法;鼓励包括企业家、规划师、建筑师在内的社会各界投身乡村建设等等。可以预见,随着新时代乡村建设的常态化,建筑师将随着自上而下和自下而上的紧凑步伐走向更广阔的乡村。

回望费孝通对“文字下乡”的谨慎态度,农村、农民、农业问题在乡村建设中的主体地位应是建筑师始终恪守的原则。通过不懈的反思和调试,让这套很大程度上生发于现代城市语境的建筑学实践和理论范式适应于乡村社会,才能让乡村作为中国人共同的精神家园,拥有更加深厚、鲜活、持久、公平的发展动力。□

注释

1)该图表所统计实践项目的时间段为文献发表时间。由于项目报道文献相对建造过程的滞后性,该时间段划分相对于本文描述的3个时间段做出一定调整;不同杂志、同一杂志刊载同一项目相关文献的情形,只算作一项。

2)少数文献见《时代建筑》2007年04期“让乡村更乡村?新乡村建筑”、《新建筑》2007/04“乡村建设”等。

3)2006年联合国全球社会发展论坛上发布的报告《开放世界的社会公正:联合国的角色》中提到:“社会公正可以广义地理解为对经济增长成果的公平、悲悯的分配。”

4)2005年10月第33届联合国教科文组织大会上通过《保护和促进文化表现形式多样性公约》。

5)从2016年的“有规划地开发民宿等乡村休闲度假产品”到2017年“大力发展乡村休闲旅游产业,发展富有乡村特色的民宿和养生养老基地”。

6)详见近年来主要建筑媒体发表的与建筑设计下乡相关的专刊,如2013年:《建筑学报》(2013/12)“乡村蜕变下的建筑因应”;2015年:《世界建筑》2015/02“上山下乡”、《时代建筑》2015/03“从乡村到乡土”、《新建筑》2015/01“乡愁,现代中国”、《住区》2015/05“下乡运动”;2016年:《建筑学报》2016/08“乡建模式的探究与实践”、《新建筑》2016/04“乡建是一种转移”、《建筑师》2016/05“建筑师所面对的当下中国乡村复兴”;2017年:《建筑学报》2017/01“城乡环境中的历史连续性”、《城市建筑》2017/04“乡建的视角”等。