收入差距对我国农村居民贫困脆弱性的影响

——以人力资本为中介变量

左孝凡, 苏时鹏,2

(1.福建农林大学可持续发展研究所; 2.福建农林大学管理学院,福建 福州 350002)

贫困一直是困扰我国社会经济发展的重要问题。改革开放40年来,我国反贫困事业取得了一定的成绩。国务院扶贫办公室公布的数据显示,我国贫困人口发生率从2012年的10.2%下降到2018年的1.7%[1]。随着精准扶贫与乡村振兴战略的不断推进,我国反贫困事业取得了长足的进步,但由于我国人口基数大、地区发展不均衡、收入差距较大等因素影响,我国贫困人口截至2018年底依然还有1 660多万人[1]。同时,我国的收入不平等情况不容乐观,国家统计局公布的2016年的基尼系数为0.465[2],虽然较2012年的0.474有所下降[3],但依然超过0.4的警戒线。因此,基于微观数据库测算我国的收入差距并研究收入差距对贫困的影响,对精准扶贫战略的深入推进具有一定的现实意义。

一、文献综述与问题的提出

经济发展是减贫的重要路径,涓滴经济学认为政府救济不是救助穷人最好的方法,应通过经济增长使总财富增加,最终使穷人受益[4]。但涓滴效应并不能起到反贫困作用,越来越多的实践经验显示经济发展并未从高收入群体扩散到低收入群体[5],因此反对涓滴理论的经济学派提出了负向涓滴效应的概念,以解释理论与实践经验的差异[6],即经济发展在减少贫困的同时带来收入差距的扩大,使得贫困发生率并没有因为涓滴效应而有所下降[7]。于是,经济增长带来减贫效应的同时,也在一定程度上扩大了收入差距[8],收入差距对贫困发生率的提高具有推进作用[9]。因此,缓解收入差距的扩大成为反贫困的重要路径[10]。

目前,学界较多地研究收入差距缩小对反贫困的效用。左停研究反贫困创新,提出社会保障对扶贫具有兜底作用和收入再分配功能,发展与创新积极的社会救助和社会保障政策具有重要的反贫困作用[11]。但相同的政策对不同群体可能带来相反的效果。曾国彪等研究贸易开放、地区收入差距与贫困的关系,发现贸易开放扩大了城乡之间的收入差距,其在减少城市贫困群体的同时并没有对农村贫困群体产生显著影响,这主要是缘于劳动力流动受阻[12];刘一伟研究劳动力流动、收入差距与农村居民贫困的关系,发现劳动力流动可以缩小收入差距,进而改善农村居民的收入不平等和贫困状况[13]。同时,收入差距会从教育和健康两个维度对居民的人力资本存量积累产生重要影响。吕炜等研究城乡收入差距、城乡教育不平等与政府教育投入的关系,发现城乡收入差距与城乡教育不平等之间存在循环效应,即城乡收入差距会加剧城乡教育不平等,城乡教育不平等将进一步扩大城乡收入差距[14];方超等研究教育对劳动力收入差距的影响,发现教育扩展并没有缩小收入差距,但提高教育公平性可以有效控制收入差距的进一步扩大[15]。健康作为人力资本的重要代理变量,对缓解贫困也具有不可忽视的作用。程名望等基于收入增长和差距缩小的双重视角对农村减贫进行实证研究,发现提高农村居民的健康水平和教育水平有利于农村减贫,且在收入差距缩小的视角下健康比教育具有更显著的农村减贫效应[9];左孝凡等研究农村居民健康与贫困的关系,发现农村居民健康对贫困会产生显著的恶性循环效应[16]。

综上所述,学界关于收入差距对反贫困产生阻力已达成共识,侧重于研究收入差距缩小对反贫困的效用。但现有文献较少研究农村内部收入差距对农村居民贫困风险的影响。基于此,本研究在既有文献和中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies, CFPS)数据的基础上,对收入差距采用不同的代理变量,以对农村居民2010年和2014年的贫困脆弱性进行测度,研究收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响。本研究一方面侧重于从静态和动态两个方面检验收入差距对农村居民贫困的影响,并采用多维贫困理论构建贫困脆弱性测量模型,测算贫困脆弱性作为贫困的代理变量;另一方面聚焦农村内部的收入差距,以社区(村庄)为群组测算农村居民的基尼系数、泰尔指数和p90/p10,分析人力资本在收入差距对农村居民贫困脆弱性影响中的中介效应。

二、研究框架与假设

(一)研究框架

收入差距拉大对经济可持续增长、城乡经济协调发展、社会和谐会产生负面影响[17],收入差距拉大对农村居民的收入及其波动均产生消极作用,削弱了农村居民抵御贫困风险的能力。在收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的过程中,人力资本作为中介变量发挥中介效应。而教育和健康是人力资本的重要代理变量,社会转移分配则有利于教育的发展和健康的改善,有利于人力资本存量的积累。因此,本研究选取教育可及性、健康水平和社会转移分配作为人力资本的代理变量。具体研究路径如下:(1)“收入差距—教育可及性—贫困脆弱性”路径。教育是阻断贫困代际传递的根本途径[18],而收入分配基尼系数和教育基尼系数具有显著的正相关性,即收入差距会拉大教育不平等[19],收入差距不断扩大会带来教育资源分配的不均衡,降低处于贫困地区的低收入群体的教育可及性,进而形成贫困群体的脱贫阻力。(2)“收入差距—健康水平—贫困脆弱性”路径。缩小收入差距是缓解健康不平等的主要贡献因素[20],而健康投资有利于农村居民脱离贫困[21-22]。因此,缩小收入差距有利于低收入群体健康人力资本存量的积累,从而提高低收入群体抵御贫困的能力。(3)“收入差距—社会转移分配—贫困脆弱性”路径。收入差距会进一步加剧城乡经济的不均衡发展,对贫困地区的经济和社会发展带来阻力,而社会转移分配有助于充实贫困地区发展的物质基础,提高低收入群体在教育和医疗方面的可及性,从而降低低收入群体的贫困脆弱性。

基于此,本研究选取基尼系数、泰尔指数和p90/p10作为收入差距的代理变量,具体研究框架如图1所示。(1)通过可行广义最小二乘法建立贫困脆弱性测量模型,用于分析2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响,并通过似无相关模型检验对2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的差异性进行分析。(2)通过差异分析发现不同年份之间收入差距的影响效应不同,具体通过建立贫困脆弱性转换矩阵、计算收入差距变化等方法建立福利状态变动影响模型,采用有序Probit模型再次检验收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响。(3)基于静态和动态的分析,采用CFPS 2010和CFPS 2014的数据构建短面板固定效应模型,并以教育可及性、健康水平和社会转移分配为中介变量对农村居民贫困脆弱性的中介效应进行检验。

(二)研究假设

本研究基于既有的相关文献研究与上述研究框架,提出以下假设:假设H1——收入差距扩大会影响农村居民收入及农村居民收入的波动程度,进而提高农村居民的贫困脆弱性;假设H2——人力资本在收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响中发挥中介效应。

三、数据来源、变量选择与模型设定

(一)数据来源

本研究的数据来源于北京大学中国社会科学调查中心的中国家庭追踪调查。该调查样本覆盖全国25个省(市、区),样本容量为16 000户家庭的全部成员,目前已完成了2010年、2012年、2014年和2016年的调查和数据汇集。由于2016年数据尚未公布相关核心变量和社区层面数据,考虑到收入差距变化弹性较小,本研究选取时间跨度较长的2010年和2014年两期数据,通过这两期数据的匹配形成新的数据集,包含有效样本6 447个。

(二)变量选择和描述性统计

本研究将变量分为被解释变量、核心解释变量和控制变量。各变量的赋值和描述性统计详见表1。

表1 各变量的赋值和描述性统计

1.被解释变量。被解释变量为家庭人均纯收入,用家庭人均纯收入的对数表示。其中,2010年的均值为8.293,2014年的均值为8.758,表明我国农村家庭人均纯收入从2010年到2014年呈增长趋势,我国农村地区的反贫困事业取得了一定的成绩,农村居民收入稳步提升。

2.核心解释变量。本研究采用国际通行的基尼系数作为收入差距的核心代理变量,同时为了进一步检验收入差距影响的稳健性,采用泰尔指数和p90/p10作为代理变量检验收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的稳健性。基尼系数、泰尔指数和p90/p10均以社区为参照组,运用Stata 13.0统计软件进行测算,计算获取的各项指数表示一个社区(村庄)内的收入差距水平。由表1可知,基尼系数、泰尔指数、 p90/p10的均值均发生不同程度的增长。其中,基尼系数2010年的均值为0.362,2014年的均值为0.406(超过国际警戒线0.4);泰尔指数2010年的均值为0.283,2014年的均值为0.411; p90/p10 2010年的均值为10.791,2014年的均值为109.961。基尼系数和泰尔指数的测算结果均表明我国收入差距随经济发展存在进一步恶化的趋势; p90/p10的测算结果表明我国极端收入差距大幅度扩大。收入差距的3个代理变量的数据表明我国收入差距不容乐观,且收入差距存在恶化的趋势。

3.控制变量。本研究的控制变量包括个体、家庭、社区和区域控制等4个层面,具体包括年龄、性别、受教育年限、工作情况、医疗保险、健康状况、政府补贴、婚姻状况、家庭规模、县城距离、村人均收入、东部地区、西部地区、中部地区等14个变量。其中,年龄2010年的均值为46.728岁,2014年的均值为50.728岁,标准误均为13.506,表明我国农村地区的年轻人多数在外务工,留守农村的多数为年龄较大的中老年群体,且农村地区居民的年龄分布具有较大的差异性;2010年和2014年的性别均值均为0.486,表明我国农村地区的男性与女性人数相当;2010年和2014年的受教育年限均在6年以下,表明我国农村居民的受教育程度较低;工作情况2010年的均值为0.028,2014年的均值为0.009,表明我国农村居民在政府、事业、国企等单位工作的占比从2010年的2.8%下降至2014年的0.9%,农村居民在政府、事业、国企等单位工作的占比较低;医疗保险的均值从2010年的0.907上升至2014年的0.957,表明我国农村地区基本医疗保障的普及程度不断提高;健康状况的均值从2010年的1.909上升至2014年的3.140,表明我国农村居民的健康水平呈下降趋势;政府补贴的均值从2010年的0.148上升至2014年的0.782,表明我国政府对农村地区的补贴范围逐步扩大;婚姻状况的均值差异不大,表明我国农村地区的婚姻状况较为稳固;家庭规模的均值差异不大,均为4.5人左右,表明我国农村地区传统大家庭逐渐瓦解,以4~5人组成的小家庭为主;县城距离的均值从2010年的28.405 km下降至2014年的24.930 km,表明我国农村地区的交通状况逐步改善;村人均收入的均值从2010年的7.714上升至2014年的8.239,表明我国农村地区整体经济水平有较大提升,农村居民的生活水平逐步改善;区域控制层面以东北部地区为参照组进行设置,旨在控制地区差异对模型的影响,描述统计无实际意义。

(三)模型设定

1.可行广义最小二乘法。学界测量贫困脆弱性的方法主要有3种,分别为贫困期望的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty, VEP)、期望的低效用的脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility, VEU)、未被预防的风险暴露的脆弱性(Vulnerability as Uninsured Exposure to Risk, VER)。其中,VEP主要采用家庭的消费或收入来测量个体陷入贫困的可能性[23];VEU主要采用预期消费水平效用与确定性效用的差值来衡量贫困脆弱性[24];VER主要是指个体受到各种风险冲击后,应对消费水平下降状况的能力[25]。本研究选用贫困期望的脆弱性(VEP),主要运用可行广义最小二乘法进行测算,具体测量步骤如下。

(1)计算贫困期望的脆弱性(VEP)。贫困脆弱性表示未来个体的消费或收入低于某一消费或收入水平的概率,具体计算公式如下:

Vt=Pr(Yt+1≤U)

(1)

其中,Vt表示样本在t时期的贫困脆弱性;Yt+1表示样本在t+1时期的消费或收入水平,U表示确定性等价指标,即贫困线标准;Pr表示样本在t+1时期陷入贫困的概率。

(2)构建贫困脆弱性模型。根据变量的可获取性,本研究选取家庭人均纯收入对贫困脆弱性进行测量,构建了以个体层面、家庭层面、社区层面和区域控制层面等控制变量为特征变量的贫困脆弱性模型。

lnY=β0+β1Z+βrXr+ε

(2)

其中, lnY表示样本家庭人均纯收入的对数形式;Z表示收入差距;Xr表示个体层面、家庭层面、社区层面和区域控制层面等控制变量(r=1,2,…,14);β0表示常数项;β1表示收入差距变量的待估计参数;βr表示各个控制变量的待估计参数;ε表示随机误差项。根据方程回归结果可获得拟合值及残差平方σe。

(3)计算家庭人均纯收入对数值的期望值和方差。通过可行广义最小二乘法获得样本的家庭人均纯收入对数值的期望值E(lnY|Xr)和方差D(lnY|Xr)。

E(lnY|Xr)=βFXr

(3)

D(lnY|Xr)=ρFXr

(4)

其中,βF和ρF表示拟合值。

(4)计算农村居民的贫困脆弱性。

(5)

2.有序Probit模型。有序Porbit模型要求模型被解释变量为有序的离散型变量,本研究选取农村居民贫困脆弱性转换矩阵结果表征其所处的福利状态,数值为[1,4]内的离散型变量,符合模型设定对被解释变量数据分布特征的要求。模型使用最大似然估计法对参数值进行估计,具体计算公式如下:

v=α0+αpwp+π

(6)

其中,v表示样本的福利状态,通过2010年和2014年贫困脆弱性的变化状态计算获得;wp表示解释变量,包括根据2010年和2014年的核心解释变量收入差距与个体层面、家庭层面、社区层面、区域控制层面等控制变量计算获得的可变变量与不变变量(此处仅介绍方程形式,下文将进一步详细阐释变量计算);α0表示常数项;αp表示收入差距和控制变量的待估计参数,其中,p=1,2,…,15。

3.中介效应检验模型。本研究进一步采用家庭人均纯收入为被解释变量构建中介效应检验模型检验人力资本在收入差距对农村居民贫困脆弱性影响中的中介作用。

Y=η0+ηaZ+ηrXr+μ1

(7)

R=w0+waZ+wrXr+μ2

(8)

Y=δ0+δaZ+δbR+δrXr+μ3

(9)

其中,Y表示家庭人均纯收入;Z表示收入差距;R表示人力资本;X表示控制变量;η0、w0、δ0分别表示公式(7)~(9)的常数项;ηa、wa、δa分别表示公式(7)~(9)中收入差距的待估计参数;δb表示公式(9)中人力资本的待估计参数;ηr、wr、δr分别表示公式(7)~(9)中控制变量的待估计参数(r=1,2,…,14);μ1、μ2、μ3分别表示公式(7)~(9)的随机误差项。

中介效应模型检验的具体步骤包括:(1)检验公式(7)中收入差距的系数ηa是否显著。若不显著即停止检验;若显著,则进入第二步。(2)检验公式(8)中收入差距对人力资本的影响系数wa与公式(9)中人力资本对家庭人均纯收入的影响系数δb是否显著。(3)若wa和δb在一定显著性水平下全部通过检验,再进一步检验公式(9)中收入差距的待估计参数δa。若δa通过显著性检验,则人力资本具有中介效应;若δa未通过显著性检验,则人力资本具有完全中介效应。若wa和δb至少一个未通过显著性检验,则需要进行Sobel检验。若通过Sobel检验,则人力资本具有中介效应;若未通过Sobel检验,则人力资本不具有中介效应。

四、实证分析

(一)收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的静态分析

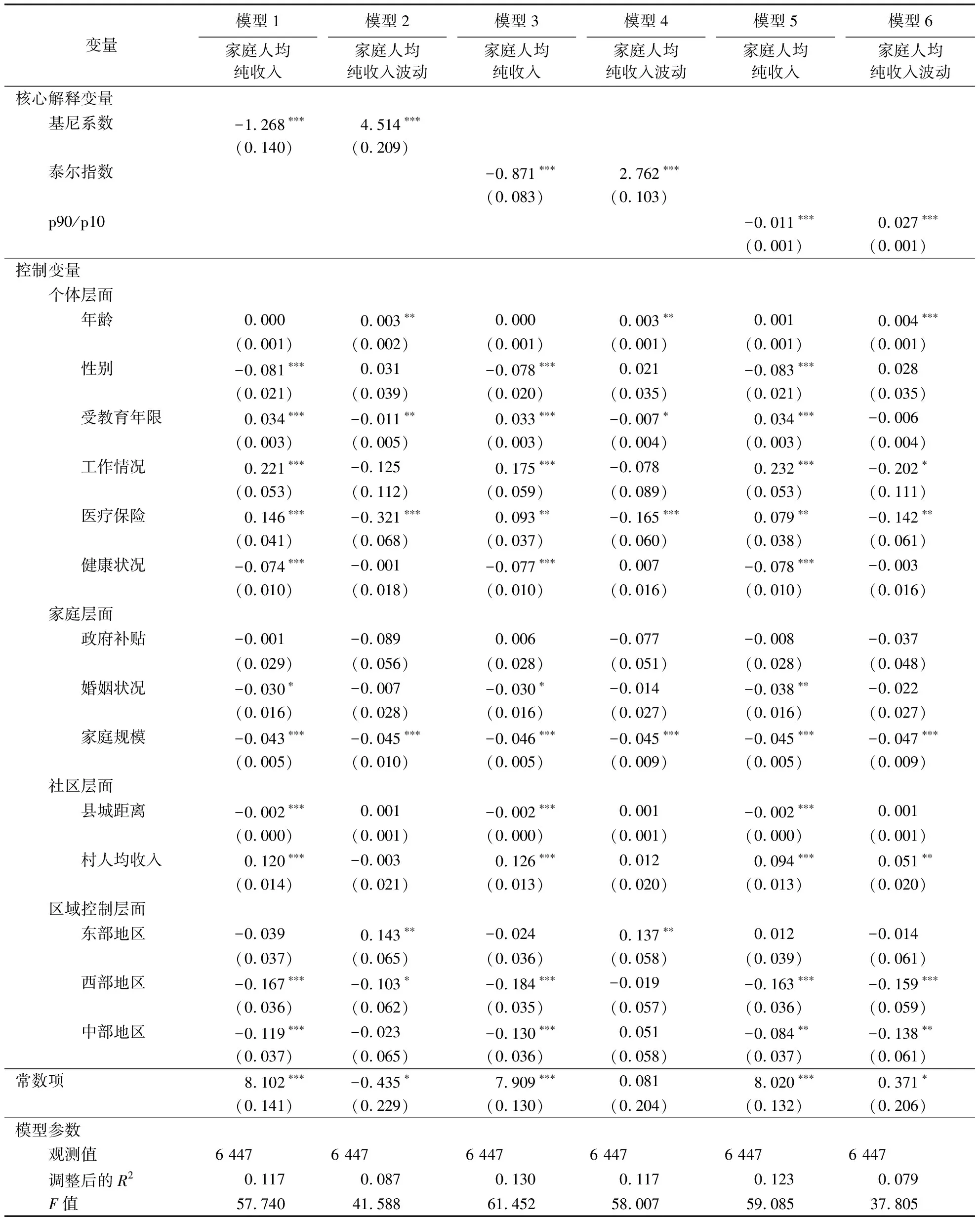

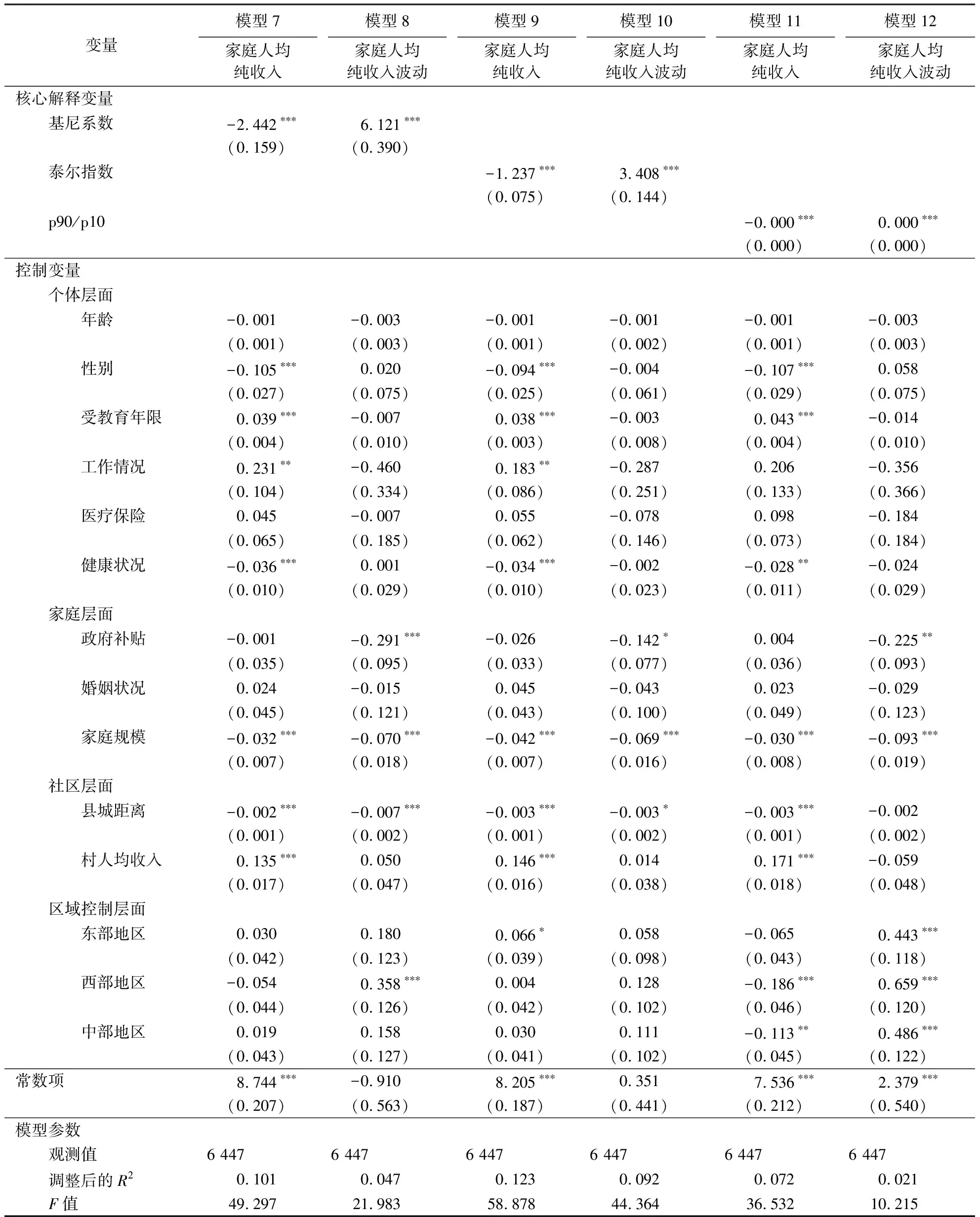

本研究对贫困脆弱性的研究主要基于家庭人均纯收入及其波动进行衡量,通过可行广义最小二乘法建立回归模型,实证分析2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响(表2和表3)。其中,模型1和模型2反映了采用基尼系数作为收入差距的代理变量对农村居民贫困脆弱性的影响。实证分析结果显示:基尼系数每增加1个单位,农村居民家庭人均纯收入在1%的水平上显著降低3.554元;基尼系数每增加1个单位,农村居民家庭人均纯收入波动在1%的水平上显著提高4.514个单位。这表明基尼系数扩大不利于农村居民收入的提高和稳定,即随着收入差距的扩大,农村居民未来陷入贫困的风险提高。为了进一步验证这一结论的稳健性,本研究选取衡量收入差距的泰尔指数和p90/p10作为收入差距的代理变量再次进行检验。模型3~6的实证分析结果与模型1~2一致,即泰尔指数和p90/p10均在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入,泰尔指数和p90/p10均在1%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入波动。这表明随着收入差距的扩大,农村居民未来陷入贫困的风险提高。模型7~12反映了2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响,其实证分析结果与模型1~6一致,即2010年和2014年收入差距均显著加剧了农村居民的贫困脆弱性,收入差距扩大会提高农村居民未来陷入贫困的风险。

表2 2010年收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响

注:1)括号内为标准误;2)*、**、***分别表示估计参数在10%、5%、1%的水平上显著

表3 2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响

注:1)括号内为标准误;2)*、**、***分别表示估计参数在10%、5%、1%的水平上显著

基于2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性模型检验结果,以基尼系数作为收入差距的代理变量构建模型,进一步分析控制变量对农村居民贫困脆弱性的影响。由表2和表3的模型1、模型2、模型7和模型8可知:(1)个体层面。年龄仅2010年在5%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入波动,表明年龄的增长会加剧农村居民的家庭人均纯收入波动,从而提高农村居民的贫困脆弱性,这主要是缘于农村居民随着年龄增长容易受疾病等因素影响,导致其劳动能力逐步降低;性别2010年和2014年均在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入,表明农村地区的男性较女性而言能够更好地改善家庭人均纯收入,进而提高农村居民抵御贫困风险的能力,这主要是缘于农村地区的男性较女性而言在体力劳动方面具有性别优势,且较容易获得工作机会;受教育年限2010年和2014年均在1%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入,仅2010年在5%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入波动,表明受教育年限能够提高农村居民的家庭人均纯收入和降低农村居民的家庭人均纯收入波动,这主要是缘于受教育年限能够有效提高农村居民的人力资本存量,进而提高其抵御贫困风险的能力;工作情况2010年和2014年分别在1%和5%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入,表明个体在政府、事业、国企等单位工作对家庭人均纯收入的提高具有促进作用,这主要是缘于在这些相对稳定的单位工作提高了农村居民的收入水平和社会资本存量,进而提高其抵御贫困风险的能力;医疗保险2010年在1%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入,显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入波动,表明医疗保险能够提高农村居民的家庭人均纯收入和降低农村居民的家庭人均纯收入波动,这主要是缘于医疗保险能够在农村居民受到疾病影响时给予经济上的有效支持,缓解疾病带来的家庭人均纯收入波动;健康状况2010年和2014年均在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入,表明农村居民健康状况越好,其家庭人均纯收入越高,这主要是缘于健康状况直接影响农村居民的劳动力供给和获取收入的能力,进而提高其抵御贫困风险的能力。(2)家庭层面。政府补贴仅2014年在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入波动,表明政府补贴可以有效降低农村居民的家庭人均纯收入波动,这主要是缘于政府的各类补贴通过直接的经济支持有利于维持农村居民的收入稳定性;婚姻状况仅2010年在10%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入,表明已婚状态不利于家庭人均纯收入的提高,这主要是缘于农村居民组建家庭后,需留守部分家庭成员进行家庭照料活动,从而降低了家庭人均纯收入;家庭规模2010年和2014年均在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入和家庭人均纯收入波动,表明家庭规模会降低家庭人均纯收入和家庭人均纯收入波动,这主要是缘于家庭规模较大的家庭往往赡养老人和抚养孩子的负担较重,导致其家庭人均纯收入降低,且家庭规模的扩大有利于拓宽家庭的收入来源,由此会降低家庭人均纯收入的波动程度。(3)社区层面。县城距离2010年和2014均在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入,仅2014年在1%的水平上显著负向影响农村居民的家庭人均纯收入波动,表明农村居民所在村庄距离县城越远,其家庭人均纯收入越少,且随着时间的推移,其家庭人均纯收入波动越小,这主要是缘于距离县城越远的往往是收入水平越低的农村居民群体,这一部分群体的收入波动程度往往较低;村人均收入2010年和2014年均在1%的水平上显著正向影响农村居民的家庭人均纯收入,表明经济发展越好的村庄,农村居民家庭人均纯收入越高,这主要是缘于经济发展越好的村庄越会提供提高家庭人均纯收入的机会,从而提高农村居民抵御贫困风险的能力。

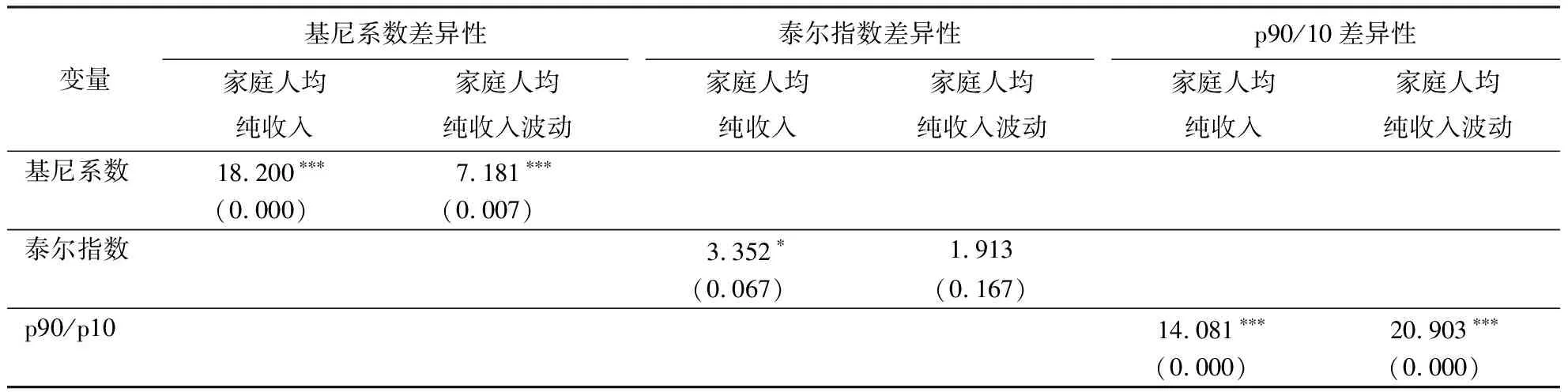

基于2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的静态分析,发现收入差距在2010年和2014年均显著负向影响农村居民贫困脆弱性,但收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响存在时间差异。鉴于此,本研究进一步以年份为组别进行组间影响差异性分析。基于似无相关模型,运用Stata 13.0软件对组间影响差异性进行检验。由表4可知,基尼系数在2010年和2014年对农村居民贫困脆弱性的影响差异显著。以基尼系数为收入差距的代理变量时,家庭人均纯收入和家庭人均纯收入波动性均在1%的水平上通过差异性检验;以泰尔指数为收入差距的代理变量时,仅家庭人均纯收入在10%的水平上通过差异性检验,家庭人均纯收入波动未通过差异性检验;以p90/p10为收入差距的代理变量时,家庭人均纯收入和家庭人均纯收入波动均在1%的水平上通过差异性检验。可见,收入差距在2010年和2014年对农村居民贫困脆弱性的影响存在差异,应进一步考虑时间因素的影响,从动态的角度构建贫困脆弱性转换矩阵检验收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响。

表4 2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的差异性

注:1)表中数值为组间差异性检验卡方检验值;2)括号内为组间差异性检验卡方检验的P值;3)*、***分别表示估计参数在10%、1%的水平上显著

(二)收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的动态分析

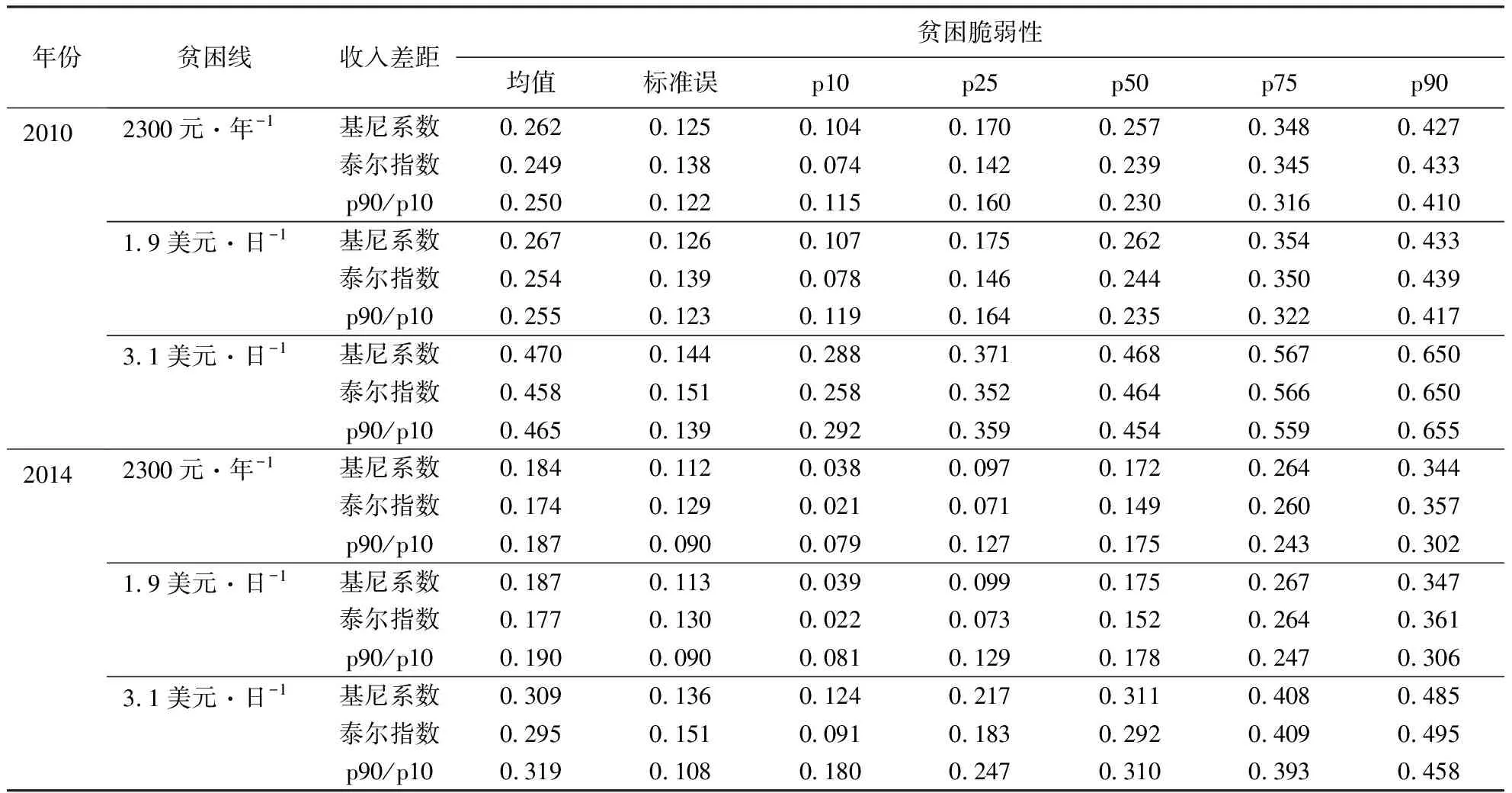

在分析收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响时,需基于贫困脆弱性测量模型获取贫困脆弱性的指标数值。由表5可知,在不同贫困线标准下的贫困脆弱性分布存在差异。其中,从2010年和2014年来看,无论使用何种贫困线标准或收入差距作为代理变量,农村居民贫困脆弱性均呈下降趋势;从不同贫困线标准来看,描述性统计进一步验证了随着贫困线标准的提高,农村居民陷入贫困的风险加大;在不同测量模型中,均值、标准误和分位数均显示农村居民贫困脆弱性的数值和波动均相近,表明采用基尼系数、泰尔指数和p90/p10作为收入差距的代理变量具有一定的稳健性。

表5 农村居民贫困脆弱性的描述性统计

结合收入差距矩阵设置农村居民贫困状态变量,根据贫困风险状态的转换情况反映农村居民的福利状态。矩阵结果可以总结为以下4种情况:(1) 将2010年非脆弱和2014年非脆弱赋值为1,表示持续高福利状态;(2)将2010年脆弱和2014年非脆弱赋值为2,表示福利上升状态;(3)将2010年非脆弱和2014年脆弱赋值为3,表示福利下降状态;(4)将2010年脆弱和2014年脆弱赋值为4,表示持续低福利状态。

基尼系数以目前国际通行的标准0.4作为临界警戒值,基尼系数大于0.4表示收入差距处于较高水平。设置警戒差距矩阵和非警戒差距矩阵反映2010年和2014年农村居民收入差距的变化情况。矩阵结果可以总结为以下4种情况:(1)将2010年非警戒和2014年非警戒赋值为1,表示持续低收入差距状态;(2)将2010年警戒和2014年非警戒赋值为2,表示收入差距下降状态;(3)将2010年非警戒和2014年警戒赋值为3,表示收入差距上升状态;(4)将2010年警戒和2014年警戒赋值为4,表示持续高收入差距状态。同时,采用2010年和2014年泰尔指数的差值和p90/p10的差值作为收入差距的代理变量,以充分反映收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响。

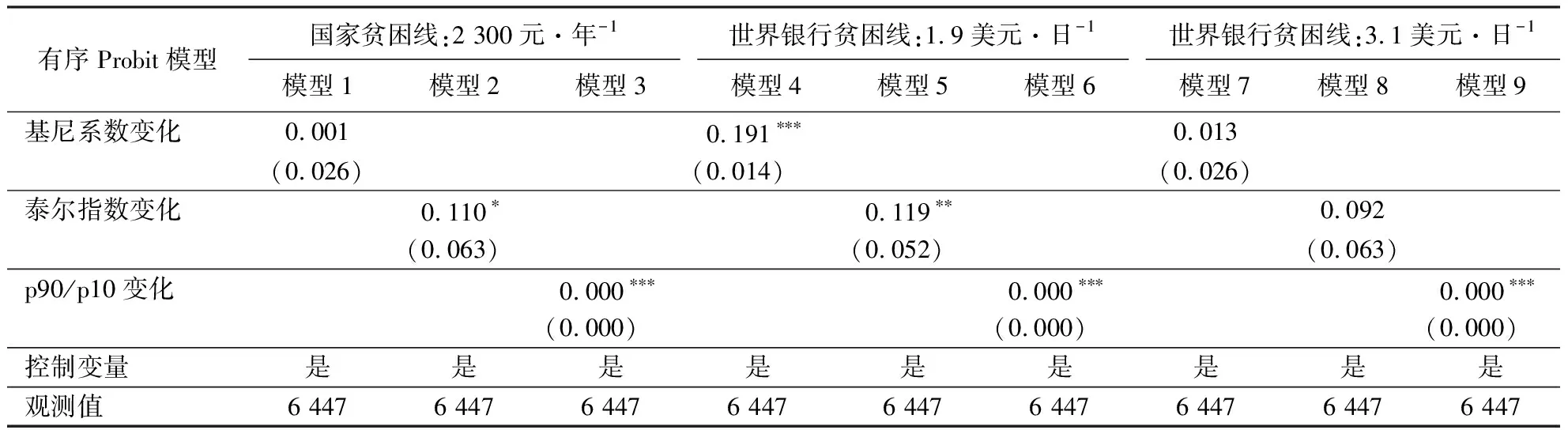

根据农村居民福利状态变量数据的分布特征,采用有序Probit模型分析收入差距对农村居民福利状态的影响(表6),将控制变量的变化分为不变因素和可变因素。其中,不变因素包括年龄、性别、受教育年限、东部地区、西部地区、中部地区;可变因素包括工作情况、医疗保险、健康状况、政府补贴、婚姻状况、家庭规模、县城距离、村人均收入。由表6可知,在国家贫困线2 300元·年-1的标准下,泰尔指数变化和p90/p10变化分别在10%和1%的水平上显著正向影响农村居民的福利状态,基尼系数变化未通过显著性检验,但影响方向也为正,表明收入差距扩大不利于农村居民的福利状态向正向转换。在世界银行贫困线1.9美元·日-1的标准下,基尼系数变化、泰尔指数变化和p90/p10变化分别在1%、5%和1%的水平上显著正向影响农村居民的福利状态,表明收入差距扩大不利于农村居民的福利状态向正向转换。在世界银行贫困线3.1美元·日-1的标准下, p90/p10变化在1%的水平上显著正向影响农村居民的福利状态,基尼系数变化和泰尔指数变化未通过显著性检验,但影响方向也为正,表明收入差距扩大不利于农村居民的福利状态向正向转换。

表6 收入差距对农村居民福利状态的影响

注:1)括号内为标准误;2)*、**、***分别表示估计参数在10%、5%、1%的水平上显著;3)考虑到调查对象的平均年龄较高,继续受教育的可能性较低,故将教育纳入不变因素,采用2014年受教育年限的数据

综合上述收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的静态分析和动态分析,假设H1成立。

(三)人力资本的中介效应分析

基于上述静态层面和动态层面的分析,发现收入差距显著负向影响农村居民贫困脆弱性,收入差距扩大会提高农村居民陷入贫困的风险,不利于农村居民的福利状态向正向转化。本研究进一步以人力资本为中介变量,分析收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的作用机制,即分析人力资本的中介效应。

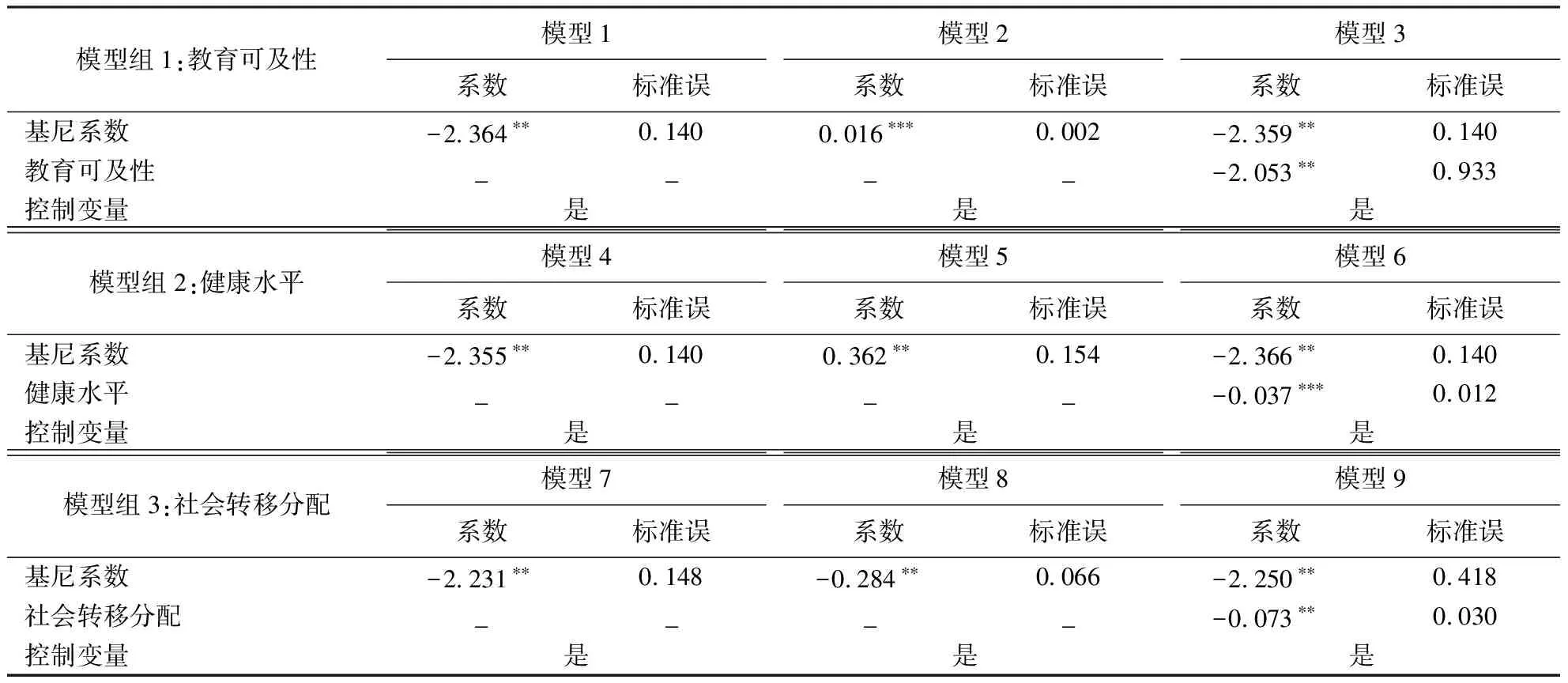

人力资本中的教育可及性和健康水平是影响农村居民贫困脆弱性的重要因素,而社会转移支配对教育事业和健康事业的发展具有重要的推进作用。鉴于此,根据中介效应检验模型,采用家庭人均纯收入作为被解释变量,进一步检验收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的稳健性。在人力资本中介效应检验中,模型组1、模型组2和模型组3分别表示以教育可及性、健康水平和社会转移分配为人力资本的代理变量的面板模型(表7)。其中,收入差距用基尼系数表示,教育可及性用学校距离表示,社会转移分配用村级财政支出表示。对2010年和2014年农村居民样本数据建立面板模型,在进行模型构建前,对模型进行Huasman检验,以期获取选择固定效应模型和随机效应模型的依据。通过Huasman检验数值均在1%的水平上显著可知,不能拒绝“固定效应模型和随机效应模型所估计的系数是一致的,且随机效应模型所估计的系数是最有效估计”的原假设,故选用固定效应模型。其中,模型1、模型3、模型4、模型6、模型7和模型9中包括年龄、性别、受教育年限、工作情况、医疗保险、健康状况、政府补贴、婚姻状况、家庭规模、县城距离、村人均收入等控制变量;模型2考虑到教育可及性的影响因素,选取工作情况、县城距离、村人均收入等控制变量;模型5考虑到健康水平的影响因素,选取工作情况、政府补贴、婚姻状况、家庭规模、县城距离、村人均收入等控制变量;模型8考虑到社会转移分配的影响因素,选取县城距离、村人均收入等控制变量。模型1、模型4和模型7的构建基于公式(7)的运行结果;模型2、模型5和模型8的构建基于公式(8)的运行结果;模型3、模型6和模型9的构建基于公式(9)的运行结果。根据中介效应的检验流程,以教育可及性作为收入差距的代理变量时,模型2的检验结果显示基尼系数在1%的水平上显著正向影响教育可及性,即收入差距越大,农村居民的教育可及性越低;以健康水平作为收入差距的代理变量时,模型5的检验结果显示基尼系数在5%的水平上显著正向影响健康水平,即收入差距越大,农村居民的健康水平越低;以社会转移分配作为收入差距的代理变量时,模型8的检验结果显示基尼系数在5%的水平上显著负向影响社会转移分配,即收入差距越大,农村居民的社会转移分配越少。同时,模型3、模型6和模型9的检验结果显示,教育可及性、健康水平和社会转移分配对农村居民的贫困脆弱性都具有显著的负向影响。结合模型1、模型4和模型7的检验结果可知,人力资本在收入差距对农村居民贫困脆弱性的影响中发挥显著的中介效应,且为不完全中介效应,假设H2成立。

表7 基于基尼系数的人力资本中介效应检验

注:1)**、***分别表示估计参数在5%、1%的水平上显著;2)模型均采用短面板固定效应模型;3)“-”表示模型中不包含该变量

五、结论与对策

(一)结论

基于CFPS 2010和CFPS 2014的数据,采用基尼系数、泰尔系数和p90/p10作为收入差距的代理变量,通过可行广义最小二乘法建立贫困脆弱性测量模型,结合贫困脆弱性转换矩阵研究收入差距对我国农村居民贫困脆弱性的影响,并以人力资本为中介变量研究收入差距影响的作用机制,得出以下结论。

1.收入差距显著负向影响农村居民贫困脆弱性且影响存在时间差异。收入差距不利于农村居民家庭人均纯收入的提高,加剧了农村居民家庭人均纯收入的波动性,进而提高了农村居民的贫困脆弱性。似无相关模型进一步验证了2010年和2014年收入差距对农村居民贫困脆弱性影响差异显著。

2.收入差距扩大不利于农村居民的福利状态向正向转换。基于收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的静态分析,从动态层面研究收入差距对农村居民福利状态的影响,发现收入差距扩大不利于农村居民的福利状态向正向转换。

3.人力资本是收入差距对农村居民贫困脆弱性影响的重要中介变量。通过中介效应检验发现,收入差距通过教育可及性、健康水平、社会转移支配间接影响农村居民的贫困脆弱性;教育可及性、健康水平和社会转移分配具有不完全中介效应。

(二)对策

收入差距不利于农村居民摆脱贫困,应推进收入分配制度改革、加大基础教育设施投入、推进医疗保险体制改革,以降低农村居民的贫困脆弱性,进一步拓宽农村居民脱贫和防贫的路径。

1.推进收入分配制度改革,完善收入分配体系。政府应不断推进收入分配制度改革,通过税收、转移支付、社会保障等手段不断完善收入分配体系,进一步优化经济增长结构;同时,应充分发挥社会保障在扶贫工作中调节收入分配的作用,有效解决贫困户吃、穿、住等基本生活问题,为贫困户进一步实现可持续脱贫提供物质基础保障。

2.加大基础教育设施投入,优化农村教育队伍。教育是帮助农村青少年树立正确的世界观、人生观、价值观的有效方式,提高教育人力资本存量是阻断贫困代际传递的重要脱贫途径。政府应在政策上对农村贫困地区予以倾斜,加强教育资源的区域交流,不断加大对农村贫困地区的基础教育设施投入,优化农村教育人才队伍,从而有效提高农村地区的教育可及性,提高农村居民的教育人力资本存量,从源头上根除贫困。

3.推进医疗保险体制改革,完善医疗基础设施。通过推进医疗保险体制改革,以逐步完善农村大病救助制度,对农村贫困地区医疗保险个人支付部分给予一定的倾斜,减少“因病致贫、因病返贫”现象的发生;同时,要进一步完善农村贫困地区的医疗基础设施,扩大县、乡、村三级医疗卫生机构的覆盖面,尤其是村卫生室的建立健全,以有效提高农村居民基础医疗服务的可及性,改善农村居民的整体健康状况,进而降低农村居民的贫困脆弱性。