中国学术期刊技术引用形象及其评价研究

■刘 宇 丁 堃

大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室,辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 116024

在我国,学术期刊是科技事业的有机组成部分,是知识传播的正式媒介。学术期刊的影响力是其承载的科学技术知识与信息对受众认知或行为的改变,可通过期刊受众的认知反馈或行为结果来表征[1]。学术期刊担负着知识交流的使命,除了科学领域内部交流,一些期刊还拥有技术领域或应用领域的受众,例如专利申请人。专利申请人的引用反映了学术期刊的技术影响,施引者特征及期刊被引特征是这种影响的最直接表达。

期刊影响力源于期刊论文的创新质量与知识属性,因此期刊整体呈现的知识特征可作为期刊评价视角。知识首先具有“科学学科”特征。从指导现实生产活动的应用性视角,知识还具有“基础性”和“应用性”,因而适用于从事不同类型技术创新活动(基础创新与应用创新)的受众主体;这在一定程度上决定了期刊的技术受众类型。但这一评价视角并未获得研究者的充分关注。

近年来,“引用形象”逐渐被作为期刊评价的新方法[2-3]。1998年White 和 McCain[4]提出的“引用形象(Citation Image)”是指在一定时间周期引用过某作者的所有引用者的集合。此后Bonnevie-Nebelong[5]提出了“期刊引用形象(Journal Citation Image)”,表示在一定时间内引用目标期刊的所有施引期刊的集合。马凤和武夷山等[2]最早将“引用形象”的概念引入我国。引用形象基于前向引用分析,关注从期刊获得科学知识的“施引对象”本身及其施引特征。根据引用形象基本概念及其在论文作者、作者机构、专利权人等层面的引申应用,引用形象能够提供一个深入挖掘期刊技术影响力的分析方法,分析结果相较于传统的文献计量分析更加立体化,但这一方法在上述应用中仍有以下局限。(1)对于引用形象在应用中的相应内涵未充分界定。(2)研究内容局限于“科学”或“技术”范畴内部的知识引用视角,即:或关于期刊的科学受众和“论文引用论文”分析,如作者、机构、期刊[6]引用形象与引用认同研究;或关于期刊的技术受众和“专利引用专利”分析,如专利权人引用形象。

本文的研究目的是识别学术期刊对技术发展的影响。为此,本文从期刊的技术受众视角,基于“科学-技术”引用关系(专利引用论文),重新诠释和界定引用形象应用于期刊评价中的理论内涵,提出“期刊技术引用形象”的概念;进一步提出期刊技术引用形象评价指标,并选择无人机专利技术进行应用,尝试为期刊评价的理论研究者与实践工作者提供多元化的评价思路与方法。

1 期刊技术引用形象的界定

根据White等[4]和Bonnevie-Nebelong[5]的理论和应用研究,引用形象有如下特征。

(1) 引用形象由施引对象构成,二者具有的某种相同属性是引用形象形成的原因。在以往应用研究中,作者引用形象由“施引作者”构成;期刊引用形象由“施引期刊(施引论文所属期刊)”构成;“机构引用形象”由“施引机构(施引作者所属机构)”构成;专利权人引用形象[7]由“施引专利权人(施引专利的当前专利权人)”构成。

(2) 引用形象构成要素的角色属性与引用关系多样。①引用形象构成要素包括知识主体(科学知识的个体作者与机构主体、技术知识的专利主体)与知识主题(科学知识的学科主题或技术知识的技术主题)两种。②引用形象与被引对象的引用关系多样:“作者引用形象”研究的施引作者与被引作者是科学知识应用者与生产者的关系,二者同属“知识主体”;“期刊引用形象”研究的施引期刊与被引期刊是知识应用方向与知识基础来源的关系,二者同属“科学知识主题”;“科研单位引用形象”研究的施引作者所属机构与被引作者所属机构代表相似的研究动向、科研活动模式与(潜在)合作关系,二者既同属知识主体,又可代表自身所在的学科领域;“专利权人引用形象”研究的施引专利的专利权人与被引专利的专利权人是技术知识应用者(或模仿者)与技术知识生产者的(联盟竞争)关系,二者除了同属“知识与技术主体”,还可代表自身所在技术领域。

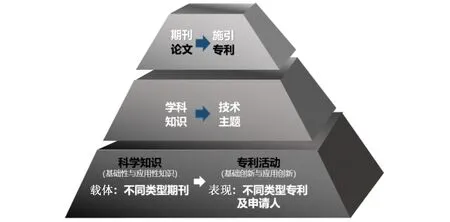

图1 期刊及其引用形象的共同属性特征

基于上述分析,本文提出期刊的引用形象形成原因,即:期刊所蕴含知识信息的基础性与应用性(图1)。期刊提供的知识具有不同程度的“基础性与应用性”,且期刊间存在差异,其引用形象的形成是受众吸收知识、进行创新活动的过程,因而也由于期刊知识的基础性与应用性存在差异。在“科学-技术”引用关系下,期刊的引用形象可由技术主体(专利申请人)构建。专利申请人的专利研发活动具有基础或应用研究特征;根据活动过程中吸收的科学知识成分,专利成果可区分为基础性专利、改进性专利或补充性专利[8]。因此专利申请人具备构建引用形象的理论依据。

专利申请人包括高等院校、企业、科研单位、机关团队和个人等类型。各类申请人的研发模式各异,其专利申请活动也具有显著差异。例如,高等院校是知识创新的主体,以科学研究活动为主,基础性专利更多来自于这类申请人;企业则是技术创新的主体,专利技术研发更侧重于应用、改进型创新。综合以上分析,本研究在“科学-技术”引用关系视角下提出引用形象应用于期刊技术影响力研究的新概念——期刊技术引用形象,即引用期刊的各类型专利申请人的集合。

2 评价指标与数据来源

2.1 评价方法与指标

期刊技术引用形象是从前向视角[9-10]分析期刊的技术影响。在以往期刊引用形象评价研究中,Bonnevie-Nebelong等[5,11]提出了期刊引用形象评价指标体系,包括新期刊扩散因子、自被引与共被引期刊。李晓辉等[6]认为Bonnevie-Nebelong等[5]提出的评价体系中的“新期刊扩散因子”是基于目标期刊参考文献的引文分析,而期刊引用形象关注期刊被引分析,因此该指标不应作为期刊引用形象指标;而“共被引期刊”基于网络分析法,不宜与被引频次、期刊扩散因子等线性分析指标共同用于构建定量评价指标体系。此外,总被引频次与篇均被引频次、他被引率、 即年指标、期刊影响因子、引用刊数、期刊扩散因子、学科扩散指标、学科影响指标、被引半衰期等计量学指标也被修正并纳入构建期刊引用形象评价指标体系[11]。但他被引率与自被引率、引用刊数、学科扩散指标等指标只适用于“科学-科学”引用关系分析,无法应用于“科学-技术”分析场景。因此,本文基于以往研究提出以下评价指标。

(1) 技术引用频次N:即某期刊i在一定时间内被某技术领域所有专利申请人引用的总频次。对于申请人j,Nj的计算方式为:申请的每件专利每引用中文期刊论文一次记为1篇引文;多件专利引用同一论文记为多篇引文;同一专利多次引用同一论文记为1篇引文。合作专利(包括多个机构或多人联合申请)各申请人的引文数量记为相同。

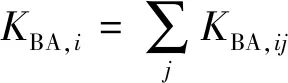

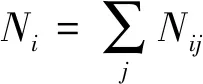

(2) 技术引用广度KBA:苏芳荔[11]采用“期刊被引广度”评价期刊引用形象,计算方式为引用目标期刊的施引期刊数量。施引期刊的数量能代表期刊的影响面[12],基于此,本文提出“技术引用广度(Breadth of Applicants,BA)”,即一定时间内引用某期刊的申请人数量。本文将申请人划分为企业、高等院校、科研单位、机关团体、个人五类,以j代表上述某一类申请人,j对期刊i的技术引用广度即KBA,ij,j引用期刊i的总频次为Nij。

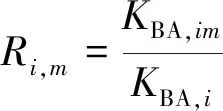

(1)

(2)

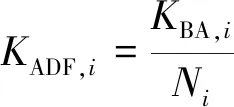

(3) 技术扩散因子KADF:2002年Rowlands等[13-14]采用期刊扩散因子(Journal Diffusion Factor,JDF) 评价期刊扩散到其他期刊的影响力,具体为施引期刊数量与总被引频次之比。本文借鉴该观点提出“技术扩散因子(Applicant Diffusion Factor,ADF)”,即一定时间内、期刊所有被引论文在施引申请人中形成的影响。期刊i的ADF数值越大,代表科学知识对该领域专利主体的影响程度越强:

(3)

(4) 技术引用深度D:以往学者认为引用者只对少数被引用者提供的理论知识作深入分析并引用,对大多数知识都只作粗略引用[2,4]。从吸收期刊知识的角度,各类申请人由于其研发模式和专利活动特点,引用的科学知识类型、引用粗略程度也存在差异,尤其后者能反映被引期刊论文知识的质量[2,15]。因此,本研究以期刊i被申请人j引用的频次衡量i对j的引用深度Dij:

(4)

(5)

(5) 技术引用重复度R:Bonnevie-Nebelong[5]认为共被引期刊是期刊引用形象的“制造者”。本文通过重复度分析申请人施引风格。KBA,im为同时引用期刊i与m的申请人数量,二者技术引用形象重复度Ri,m可表示为

(6)

2.2 数据来源

期刊技术引用形象适用于知名期刊的技术影响力分析。技术领域的不一致性、母语引用偏好,以及专利成果类型等因素都会对本文构建的期刊引用认同的实证评价结果产生外部影响。为了突出期刊技术引用形象的应用性,本文采用简化研究范式,即聚焦特定技术领域,以相同国籍专利申请人对母语国的期刊知识的引用为研究内容。无人机技术能与产业技术结合形成技术生态,专利申请活动涉及多学科、多领域的知识基础,适合研究基础知识来源(学术期刊)对其发展的影响。

实证数据方面,Incopat数据库具有数据更新速度快、引文信息全面等优点。本文技术路线:(1)在Incopat专利数据库中通过“无人机”“无人飞行器”等中、英文关键词检索专利数据,限定专利申请时间为2018年12月31日及之前;(2)采用自编程序提取引用中文期刊论文的1963件中国发明专利及3309篇中文期刊论文引文,分别识别申请人类型与期刊的学科特征[16];(3)以“被引频次前20名”作为该技术领域知名期刊遴选标准,选取21种期刊为评价对象。

3 知名期刊技术引用形象分析

3.1 评价结果

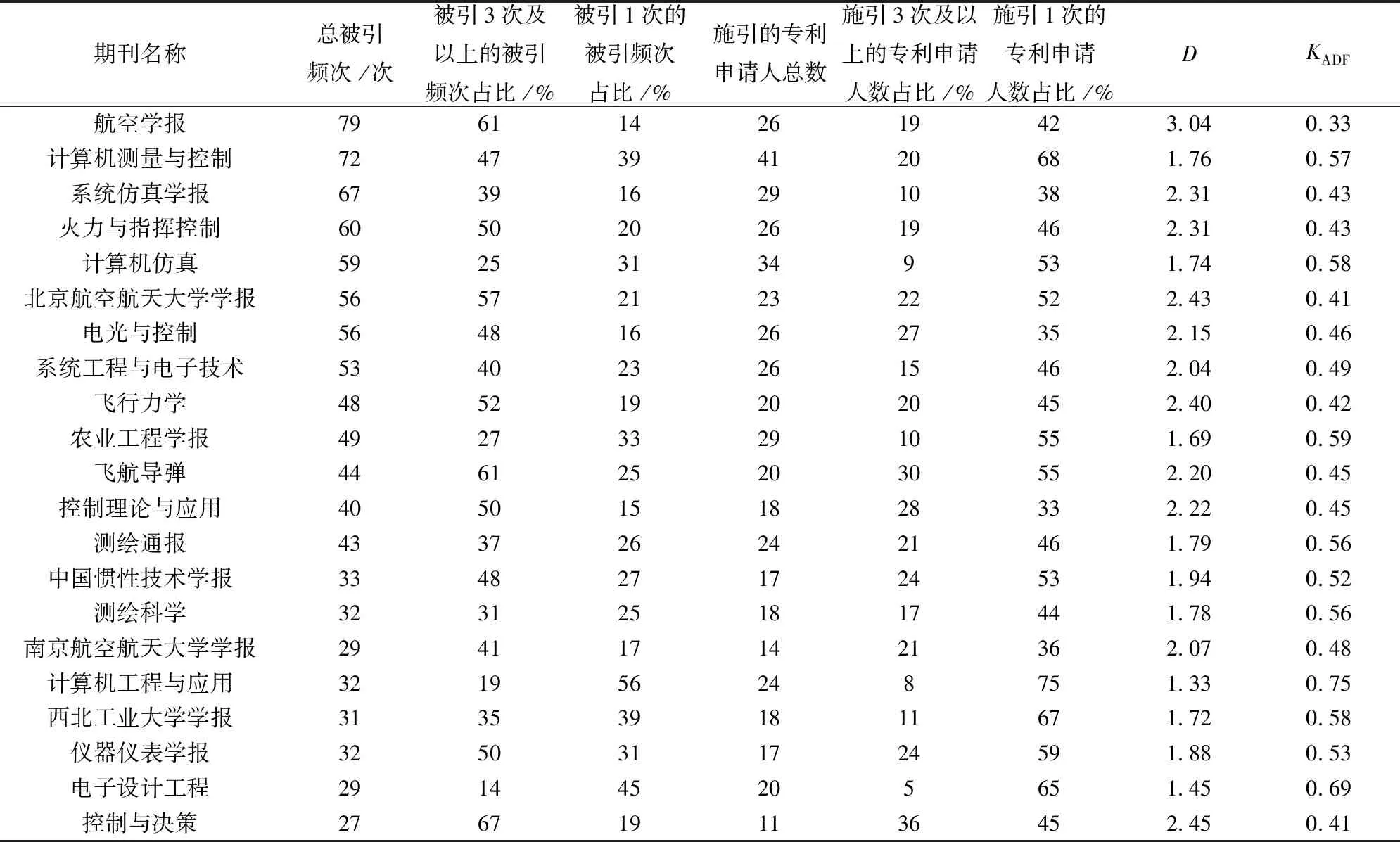

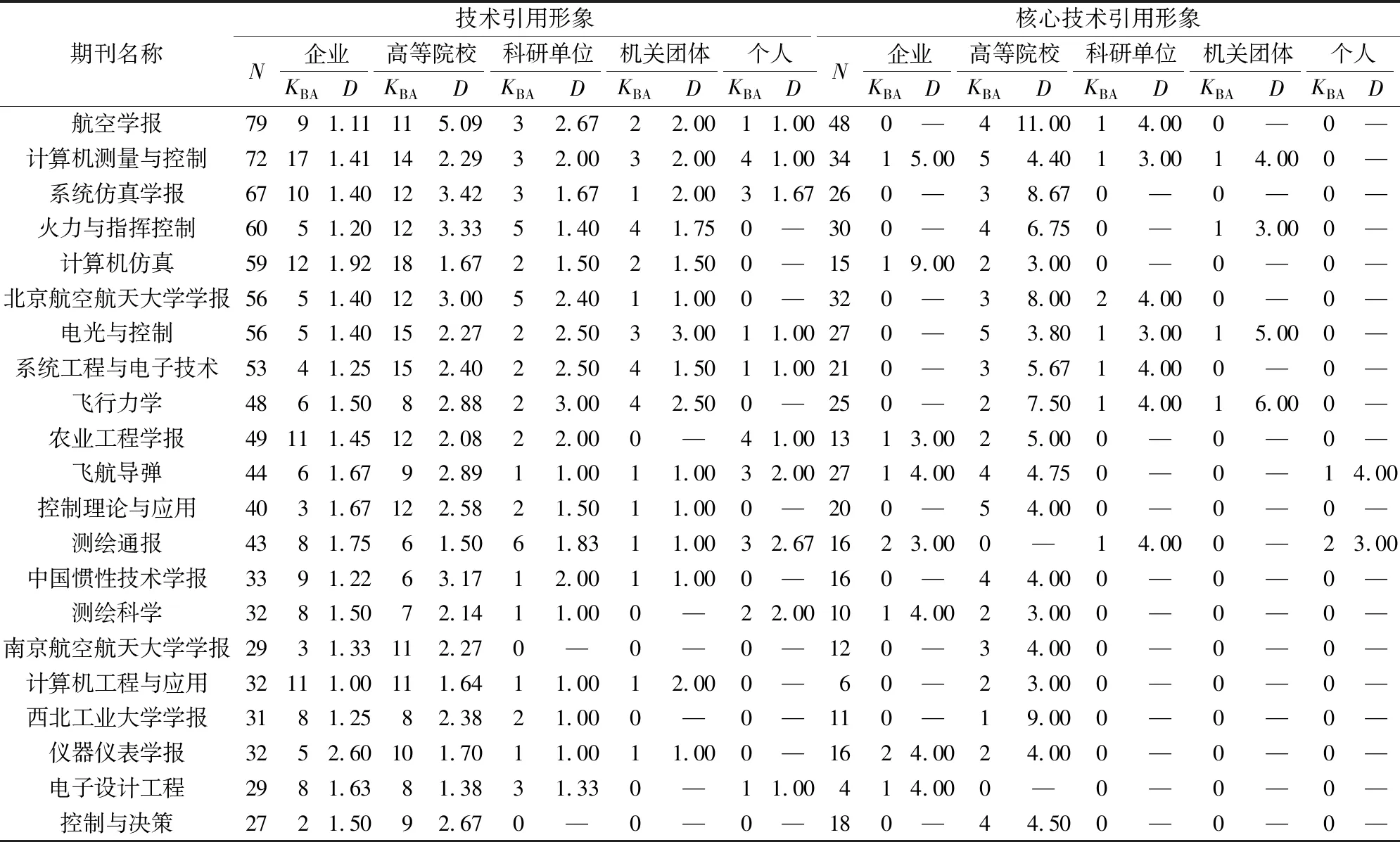

技术引用频次N、技术引用广度KBA与技术扩散因子KADF分别反映各期刊对无人机技术的总影响力、影响范围和扩散程度。N最大的是《航空学报》,被引了79次;但KBA最大的是《计算机测量与控制》,引用形象包括41个申请人,同时该期刊的N值排名第二。各期刊KBA值分布方面,12种期刊的引用形象由20~29个申请人构成,7种期刊的引用形象由10~19个申请人构成,仅2种期刊的KBA值大于30(表1)。

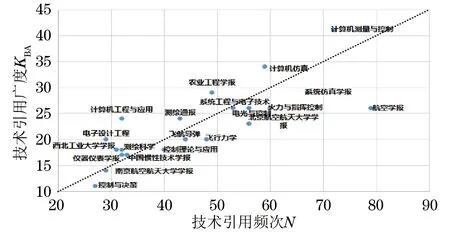

依据KBA和N,本文研究的21种期刊可分为4种类型:(Ⅰ)影响力小-影响范围小,这类期刊数量最多,如《控制与决策》《仪器仪表学报》等;(Ⅱ)影响力大-影响范围小,典型期刊为《航空学报》;(Ⅲ)影响力小-影响范围大,仅《农业工程学报》属于这一类;(Ⅳ)影响力大-影响范围大,典型期刊为《计算机测量与控制》。类型Ⅰ的期刊数量最多,同时一部分期刊属于“影响范围适中、影响力大小不一”(图2)。

从表1可以看出:《计算机工程与应用》的知识扩散程度KADF高达0.75,《电子设计工程》次之(0.69),但二者N值排名均在末位;N值最高的《航空学报》的KADF最低(0.33),其他18种期刊的KADF均在[0.4,0.6]范围内。尽管学术界对扩散因子的评价效果观点不一,但该指标与N和KBA相结合,有助于提升评价深度。图2中虚线的斜率即KADF=0.5,对于类型Ⅰ与类型Ⅳ的期刊,结合KADF可深入区分各期刊的差异化影响。例如《控制与决策》与《电子设计工程》同属一类,但后者在无人机领域的技术扩散程度显著高于前者。

表1 知名期刊技术引用形象各指标值

图2 知名期刊的技术引用频次N与技术引用范围KBA的分布特征

3.2 期刊技术引用形象的分布

从期刊被引用的详细程度视角,本节对各期刊的重复被引率、核心技术引用形象以及期刊引用形象中各类型申请人的构成及其技术引用深度D进行深入阐述。

3.2.1 重复被引率

3.2.2 核心技术引用形象

各期刊来自核心形象的被引频次Nk占N的比例方面,《航空学报》《飞航导弹》和《控制与决策》均超过60%。各期刊引用形象集中于核心引用形象,非核心形象呈离散状,即呈“集中-离散”的分布规律。

表2 知名期刊核心技术引用形象的申请人及技术实力

注:α表示该专利申请人总计构成了多少种期刊的引用形象;β表示该专利申请人总计构成了多少种期刊的核心引用形象;γ表示该专利申请人的专利总申请量。

一篇文献被普通作者引用与被知名作者引用有很大差异[2,15],高质量的著作常被知名作者多次引用。因此分析技术引用形象中申请人的技术实力可进一步反映期刊的技术影响力。以专利申请数量代表申请人的技术实力,结果表明申请人技术实力与其出现在各期刊核心引用形象中的次数成正比;出现在5种以上期刊的核心形象中的申请人申请专利的数量远高于其他申请人(表2)。

3.2.3 各类申请人构成及引用深度

各类申请人申请的无人机专利数量占比分别为:企业49%、高等院校20%、个人14%、科研单位13%、机关团体与其他4%。但对于本文选择的21种知名期刊(表3),《航空学报》等14种期刊的引用形象以高等院校为主;《计算机测量与控制》等4种期刊的引用形象以企业为主;《计算机工程与应用》等3种期刊的技术引用形象中企业与高等院校的数量相同。除了《测绘通报》与《火力与指挥控制》外,其他期刊的高等院校与企业共同占比均超过70%,其中《南京航空与航天大学学报》与《控制与决策》的引用形象只包含这两类。

进一步分析核心引用形象(表3)发现,《系统仿真学报》等7种期刊的核心引用形象全部由高等院校构成;《航空学报》等10种期刊的核心形象中高等院校数量占比超过60%;《飞行力学》与《仪器仪表学报》的核心形象中高等院校占50%;仅《测绘通报》与《电子设计工程》核心形象不包含高等院校。企业未构成任何期刊核心形象的主体,仅7种期刊核心引用形象包含1~2家企业;科研单位在各期刊核心引用形象的分布情况与企业类似。核心引用形象在各类型申请人的分布与期刊引用形象有一定差异。

期刊被各类申请人重复引用方面,《航空学报》等13种期刊被“高等院校”重复引用最多;《计算机仿真》等3种期刊被“企业”重复引用最多;《系统工程与电子技术》和《飞行力学》被“科研单位”重复引用最多;《电光与控制》和《计算机工程与应用》被“机关团体”重复引用最多;《测绘通报》被“个人”重复引用最多。

各类型申请人的引用深度有明显差异。“企业”对多数期刊(除了《仪器仪表学报》)的引用深度都在2次以下;“科研单位”对各期刊的引用深度相对较高,最高为3次(《飞行力学》);“机关团体”与“个人”对各期刊的引用深度相对最低;“高等院校”对各期刊的引用深度均值最高,D值离散分布在[1.38,5.09]区间。

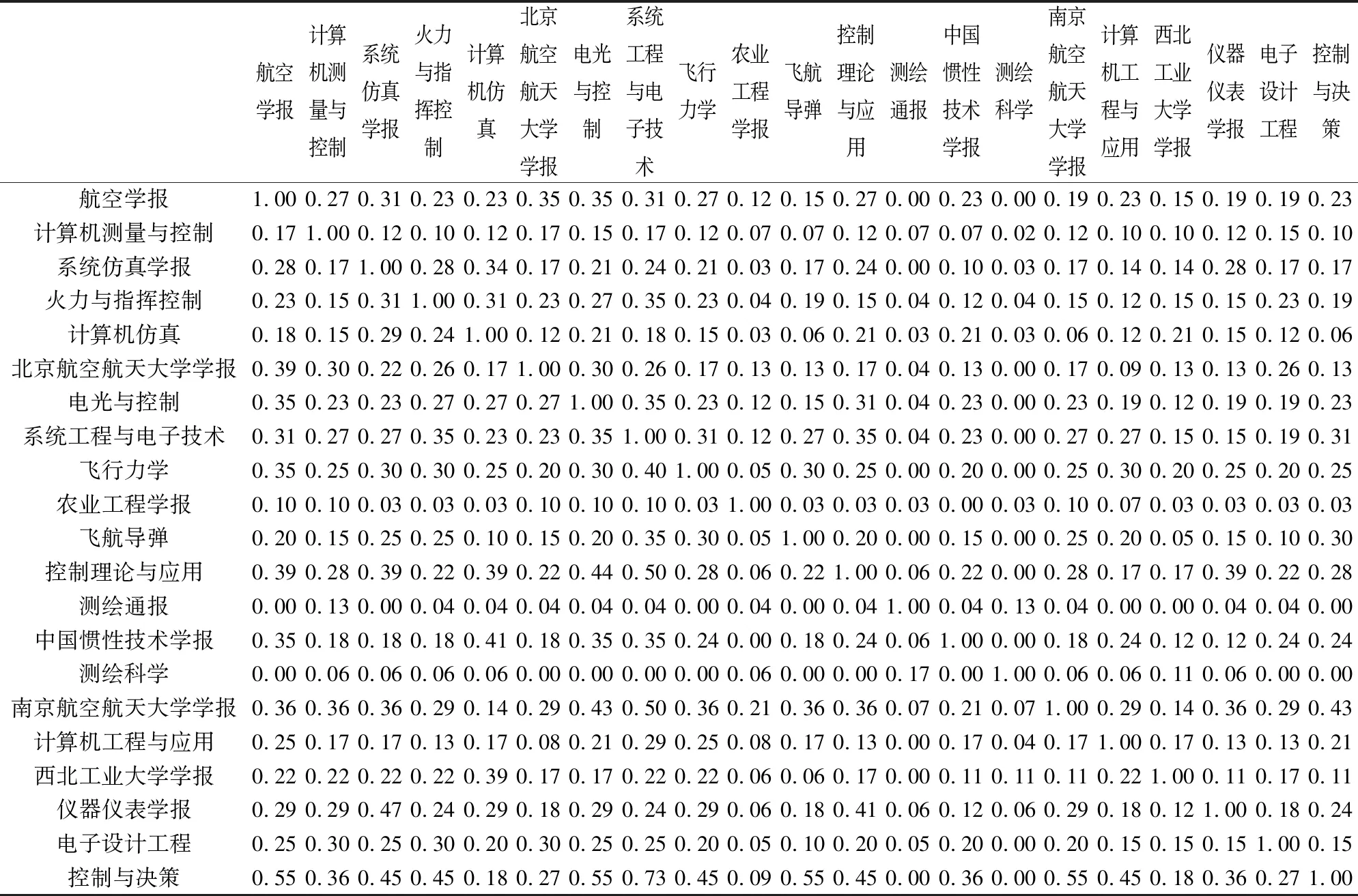

3.3 形象重复度

分析期刊间技术引用形象的重复情况、在多种期刊技术引用形象中重复出现的申请人的特征,有助于追溯期刊技术引用形象的形成原因。21种期刊中(表4)N最高的《航空学报》与《北京航空航天大学学报》间的R最高(34.62%);KBA最大的《计算机测量与控制》与《航空学报》等3种期刊间R均达17%。《控制与决策》与其他期刊间R普遍较高,与《系统工程与电子技术》间的R值甚至高达73%;《测绘通报》与《测绘科学》间的R值较低。

表3 知名期刊技术引用形象的申请人构成及其引用深度D

从被引期刊的学科特征视角,形象重复度高的期刊之间在所属学科领域方面有共性也有互补性。例如,《航空学报》与《飞行力学》同属航空、航天科技领域,二者重复度R=35%。又如,信息科学与系统科学领域的《控制与决策》与航空、航天科技领域的《航空学报》和《电光与控制》、与兵器科学与技术领域的《飞航导弹》、与电子技术领域的《系统工程与电子技术》之间均为R>50%。再如,测绘科学技术领域的《测绘科学》与航空、航天科技领域的10种期刊R=0,与同学科的《测绘通报》间为R=17%。可见,期刊引用形象的背后是知识的基础性与应用性对期刊引用形象的形成发挥深层“制造”作用,知识属性是专利申请人的首要施引动机。

从施引专利申请人视角(表2),北京航空航天大学与西北工业大学分别构成17种期刊的技术引用形象;南京航空航天大学与清华大学分别使13种期刊技术引用形象重复;北京理工大学重复出现在10种期刊技术引用形象中。这些申请人均为高等院校,而上述期刊提供的知识更侧重于基础研究,进一步表明知识的基础性成分是形成期刊技术引用形象的重要因素。以下列举两种高被引期刊的受众定位进行说明。

《航空学报》的技术引用形象以高等院校为主体。据期刊官网介绍,《航空学报》创刊于1965年,是中国航空航天领域的旗舰期刊;由中国航空学会和北京航空航天大学主办、中国科协主管,面向航空航天技术领域科研机构的研究人员、高等院校航空航天相关专业的教师和研究生。

《计算机测量与控制》技术引用形象则以企业为主。该刊由中国计算机自动测量与控制技术协会主办、中国航天科工集团公司主管,以报道前沿技术、引领测控领域发展方向、突出前瞻性、导向性和实用性为办刊宗旨,深为测控领域的学者、专家、工程设计、生产和管理人员厚爱。

4 研究结论

本文通过分析中国21种知名学术期刊在无人机技术领域的技术引用形象,得出以下主要结论。

(1) 知名学术期刊对技术发展的影响兼具独特性和相似性。独特性表现为:第一,各期刊的总影响力N、影响范围KBA与影响程度KADF各异,多数期刊处于“影响范围小-影响力小”阶段;第二,同一期刊技术引用形象与核心技术引用形象在申请人构成及其引用深度D等方面均有较大差异;第三,相同学科或不同学科类别的期刊间引用形象重复度也具有较大差异。这些差异性反映了不同类型专利活动中申请人对科学知识的引用风格。

表4 知名期刊间技术引用形象重复度R

相似性则表现为:各期刊的技术引用频次N普遍呈“集中-离散”分布;90%知名期刊的技术引用频次中60%以上都来自重复引用;技术引用广度取值都分布在[10,30];技术扩散因子取值都分布在[0.4,0.6]区间。

(2) 期刊知识的基础性与应用性是期刊技术引用形象形成的深层原因。构成多种知名期刊引用形象的各专利申请人,其技术实力水平也相应较高。同时各类型申请人构成知名期刊引用形象的程度不一, 90%知名期刊的核心引用形象包括“高等院校”,而“企业”和“科研单位”仅出现在少数期刊的核心形象中;科研单位对各期刊的引用深度较高,机关团体和个人最低。

(3) 形象重复度高的期刊之间在学科属性方面既有共性也有互补性,进一步支持了期刊知识的基础性与应用性对期刊技术引用形象形成的“制造”作用。

以上实证研究结果表明“期刊技术引用形象”评价方法在分析学术期刊的技术影响方面具有评价效果立体的优点,同时支持了本文提出的“期刊知识的基础性与应用性是期刊技术引用形象形成的深层原因”这一观点。

5 应用展望

本文的局限在于:(1)仅选取无人机技术领域进行实证分析,且暂未组合其他因素如申请人国籍等检验期刊引用形象这一方法的评价效果;(2)研究数据中期刊的被引时间主要分布在2008—2018年,此前专利引文中的中国期刊论文出现次数和数量占比极低。随着时间增长,期刊知名度及其引用形象必然发生相应变化,因此更多研究结论有待从未来的持续研究中获得。