基于累积Meta分析贝尔麻痹急性期运用电针的可行性❋

周 锐,李克嵩,黄楚栓,庄礼兴,△

(1.广州中医药大学针灸康复临床医学院,广州 510405; 2. 中国中医科学院广安门医院,北京 100053;3. 广州中医药大学第一附属医院,广州 510405)

贝尔麻痹(Bell palsy)亦称为贝尔面瘫,是因茎乳孔内面神经非特异性炎症所致的周围性面神经麻痹[1]。本病多见于20~40岁人群,大多数为单侧性且急性起病,主要表现为口角歪斜、流涎、讲话漏风,吹口哨或发笑时尤为明显;大约80%的患者在2个月内基本恢复正常,但亦有少数患者不能恢复。由于本病主要表现在面部,极大地损害了患者的个人形象,这对患者的情绪、心理健康及社会活动等造成了严重影响[2]。

临床上将贝尔麻痹的病程分为急性期、进展期、恢复期和后遗症期,急性期指发病7 d内,目前在贝尔麻痹的急性期是否使用电针具有争议性[3-5]。有些医家认为急性期不可运用电针疗法,早期电针干预会加重面神经炎性水肿,同时增加并发症的发病率,甚至出现神经坏死等情况。然而有些医家认为,贝尔面瘫急性期使用电针治疗可提高疗效。

近年来,研究者们越来越关注贝尔面瘫早期干预的相关研究,临床文献也逐渐增多。本研究小组搜集贝尔麻痹急性期运用电针疗法的随机对照研究,并进行累积Meta分析,探讨电针在贝尔面瘫急性期中运用的有效性及安全性,以期为临床实践提供可靠的循证医学依据。

1 数据与方法

1.1 文献检索

本研究通过计算机检索Cochrane Library、PubMed、Scopus、EMbase、中国生物医学文献光盘数据库(CBM)、中国期刊全文数据库(CNKI)、万方资源数据库、维普中文期刊数据库,检索时限为2000年1月至2018年2月。

1.2 检索策略

中文检索式:(“针刺”或“电针”)并且(“贝尔麻痹”或“贝尔面瘫”或“面神经炎”或“面神经麻痹”或“周围性面瘫”)并且(“急性期”),英文检索词:(“Electroacupuncture”OR “Acusector”) and (“Bell palsy” OR “Facioplegia” OR “Facial palsy” OR “Facial paralysis”) and (“Acute”)。采用主题词和关键词结合的方式进行检索,尽量收集全部有关文献,同时追踪检索参考文献以补充可能遗漏的文献。

1.3 纳入标准

采用中文或英文,文献类型采用临床随机对照试验(Randomized controlled trial,RCT),且文献中数据的基线资料经统计学比较,组间均衡性好;诊断为原发性贝尔面瘫且能配合完成研究的患者,性别、年龄、病例来源不限;治疗组急性期采用电针治疗,对照组急性期采用除电针外的治疗方法,如普通针刺、药物、物理疗法等;主要结局指标为有效率或不良反应,次要结局指标为痊愈率、痊愈天数等,同时报道评价结局指标的相关数据。

1.4 排除标准

亨特综合征;因脑血管疾病、外伤及肿瘤等导致的继发性面瘫;非临床随机对照试验,如综述、个案报道、会议通知、经验报道、动物试验研究等;治疗组中电针作为辅助疗法;文献质量较差,出现数据错误、缺失等问题。

1.5 文献筛选

由两名研究者独立阅读所有检索文献,按照既定的纳排标准对文献进行筛选,如有分歧进行讨论或由第三方参与评定。提取符合纳入标准的文献数据,主要内容包括:第一作者、题目、发表年份、随机化方法、基线比较、样本含量、干预措施、疗效指标、波形选择、盲法、失访/退出情况等。

1.6 质量评价

采用Jadad量表对纳入的RCT文献进行质量评价[6],评价内容包括随机化方案(2分)、盲法(2分)、失访/退出情况(1分)。Jadad量表评分共5分,得分0~2分评为低质量,得分3~4分评为中等质量,得分5分则评为高质量。

1.7 统计学方法

运用STATA13.0软件进行统计分析,首先运用Q检验与I2检验对纳入研究进行异质性检验,当P>0.10提示各研究效应量间无统计学异质性或异质性较小,当P<0.10提示各研究效应量间存在统计学异质性。当I2=0%时可认为各研究是同质的,I2在(%,25%)之间时异质性可忽略;I2在[25%,50%)之间时提示存在中度异质性;I2在[50%,75%)之间时提示存在较大异质性;I2在[75%,100%)之间时提示存在不可忽略的异质性。若异质性较大,可行亚组分析或Meta回归分析。采用优势比(Odds ratio,OR)或危险比(Relative risk,RR)作为效应尺度,用95%可信区间(Confidence intervals,CI)表示,检验水准α=0.05。

运用Egger回归检测潜在的发表偏倚,若P>0.05则提示存在发表偏倚的风险较小;若P<0.05提示可能存在发表偏倚,则使用剪补法和敏感性分析检验研究结果的稳定性。

2 结果

2.1 文献检索

共检索出相关文献287篇,包括中文文献243篇,英文文献44篇。采用NoteExpress软件剔除重复文献168篇,阅读标题排除临床经验8篇,动物实验18篇,文献综述17篇,个案报道9篇;初步阅读余下文献,排除研究方法学质量差、无详细数据、干预措施不符合要求的文献后剩余19篇,进一步详细阅读19篇文献,检查数据及统计方法,最终纳入中文文献12篇。

2.2 纳入文献的基本资料

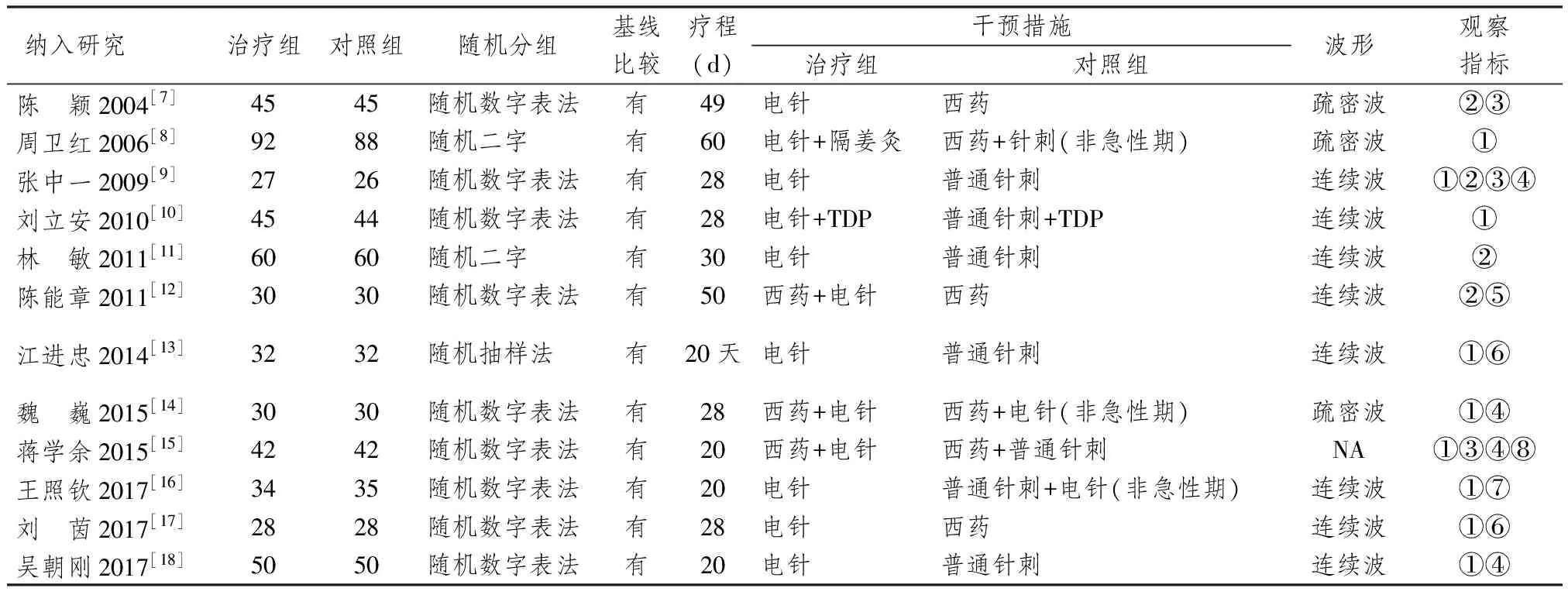

表1显示,纳入文献的基本信息。

2.3 纳入研究的方法学质量评价

表2显示,使用Jadad量表对纳入的RCT文献进行质量评价,在随机化方案评价中,周卫红[8]、林敏[11]未具体描述随机化方案,为高风险,评为0分,其余研究皆采用标准化随机方案,为低风险,故评为2分;所有文献均未提及盲法。周卫红[8]、林敏[11]随机化方案为高风险,评为0分;其余研究运用了标准随机化方案,故评1分。失访/退出情况方面,张中一[9]治疗组和对照组各脱落6例,王照钦[14]治疗组脱落2例,对照组脱落1例,其中2例因使用其他疗法脱落,1例因出差脱落;其余文献均不存在病例缺失的情况,故皆评为1分。纳入文献大多为中等质量,有效地降低了本研究结果的偏倚风险。

2.4 异质性检验

表3显示,对所有结局指标进行异质性检验,其中总有效率Q=1.81,I2=0%,提示异质性较小或无,选取固定效应模型;痊愈率Q=1.06,I2=0%,提示异质性较小或无,选取固定效应模型;痊愈时间Q=7.41,I2=46.1%,因样本量较小时,I2检验较Q检验敏感[19],故考虑可能存在中度异质性,选用随机效应模型;不良反应率Q=0.88,I2=0,样本量较小,以I2检验指标为主,选用固定效应模型。

表1 纳入文献的基本信息

注:①有效率;②不良反应;③痊愈时间;④面神经功能评定法(HB);⑤面神经功能TFCS评分;⑥神经功能缺损评分;⑦面神经麻痹程度;⑧面神经肌电图

表2 纳入文献质量评价

表3 各结局指标异质性检验

2.5 总有效率的累积Meta分析

图1显示,共有10篇[8-10,12-18]纳入文献报道总有效率,累计样本量815例,经异质性检验提示,各研究的总有效率无统计学异质性;故以发表时间为序,对纳入文献进行累积Meta分析。累积Meta分析提示,初次证明贝尔麻痹急性期使用电针治疗的总有效率优于对照组的时间是2006年;随着时间的推移,合并效应值OR波动于[3.55,4.22]之间,但可信区间逐渐缩窄,提示精确性逐渐提高。最终累积效应值OR为3.57,95%CI[2.11,6.04],可以认为贝尔麻痹急性期运用电针治疗的总有效率优于对照组。

图1 总有效率累积Meta分析比较

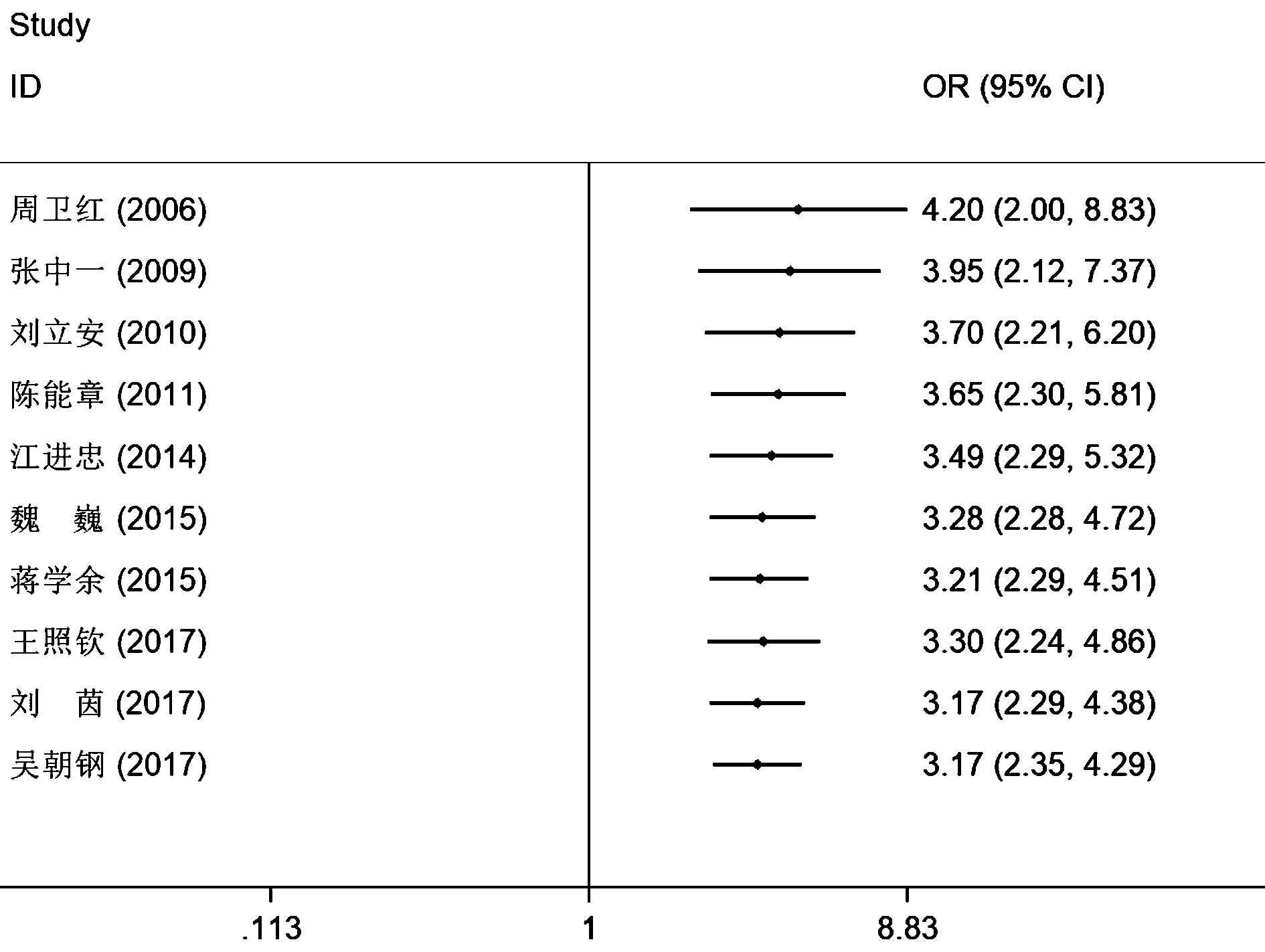

2.6 痊愈率的累积Meta分析

纳入文献共有10篇[8-10,12-18]报道了痊愈率,累计样本量815例,经异质性检验提示,纳入文献的痊愈率无统计学异质性;故以发表时间为序,对纳入研究报道的痊愈率进行累积Meta分析。图2显示,初次证明贝尔麻痹急性期使用电针治疗的痊愈率优于对照组的时间是2006年;随着时间推移,累积效应值OR逐渐降低且趋于稳定,可信区间逐渐缩窄,提示研究结果的精确性逐渐增加。最终累积效应值OR为3.17,95%CI[2.35,4.29],可以认为贝尔麻痹急性期运用电针治疗的痊愈率优于对照组。

图2 痊愈率累积Meta分析

2.7 痊愈时间的累积Meta分析

图3显示,纳入文献共有5篇[7-9,12,17]报道痊愈时间,累计样本439例。执行Meta分析提示,Q=7.41,P=0.116,I2=46.1%>25%;考虑可能存在中度异质性,故选择随机效应模型,按文献发表年份进行累积Meta分析。总体上贝尔麻痹急性期电针干预的痊愈时间比对照组痊愈时间短,累积的点估计值相对稳定,但可信区间的变化无明显规律性,易变性较高,提示小样本量的研究更容易受随机误差影响,增加研究结果的变异性[20]。

2.8 短期不良反应Meta分析

纳入文献中共有5篇[7,9,11,14-15]报道不良反应,累计样本量407例。其中,陈颖[7]报道治疗组有1例出现并发症,对照组有3例;张中一[9]报道对照组有2例病情加重,治疗组未出现不良反应;林敏[11]报道治疗组2例出现并发症,对照组有3例;魏巍[14]报道治疗组1例出现出血,对照组出现血肿和出血各1例;蒋学余[15]报道治疗组和对照组各有1例出现面肌痉挛。执行Meta分析,异质性检验Q=0.88,P=0.928,I2=0%,同质性可,选取固定效应模型,合并RR为0.48,95%CI[0.18,1.29],P=0.144>0.05,可信区间跨越无效线,提示治疗组和对照组短期不良反应比较差异无统计学意义,说明在短期内贝尔麻痹急性期的电针干预不会增加不良反应的发病率。

图3 痊愈时间的累积Meta分析 图4 根反应的Meta分析

图4 不良反应的Meta分析

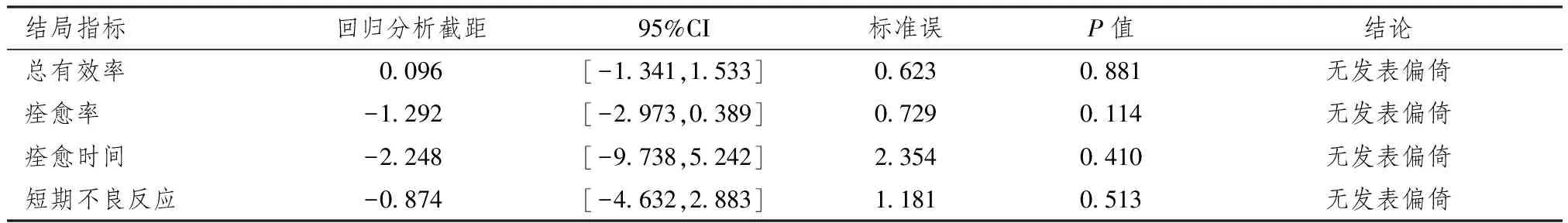

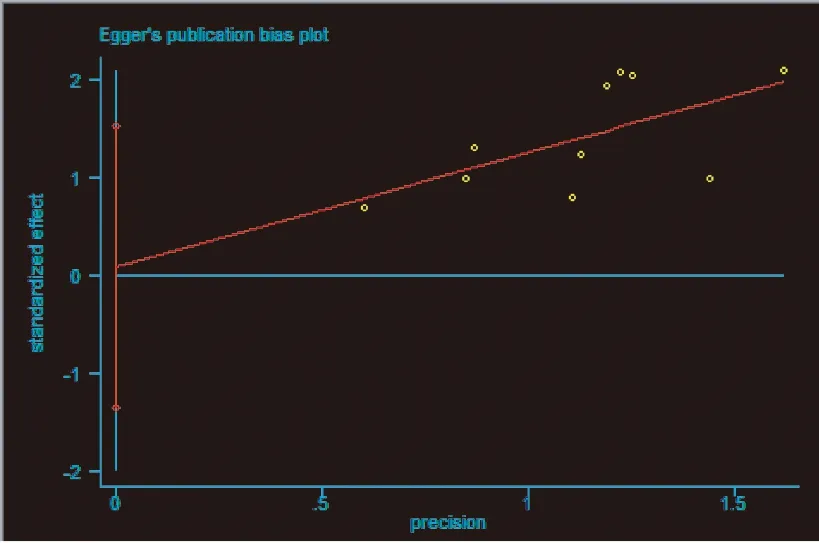

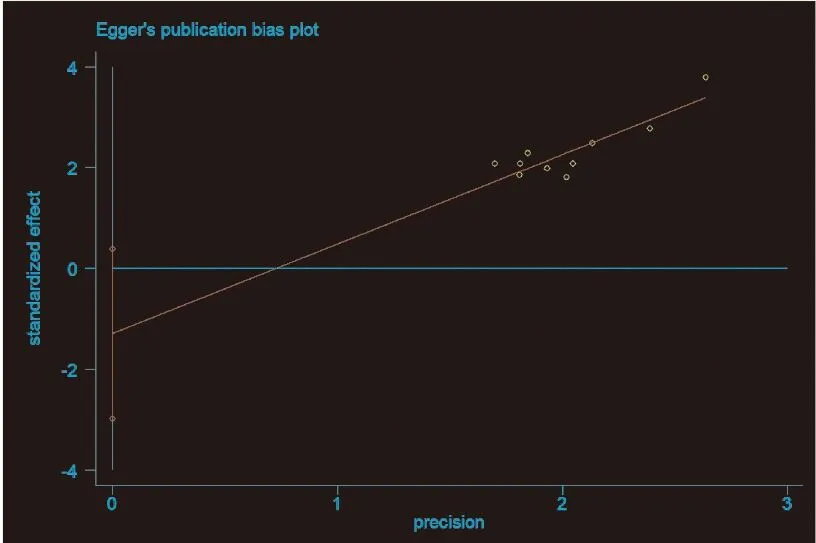

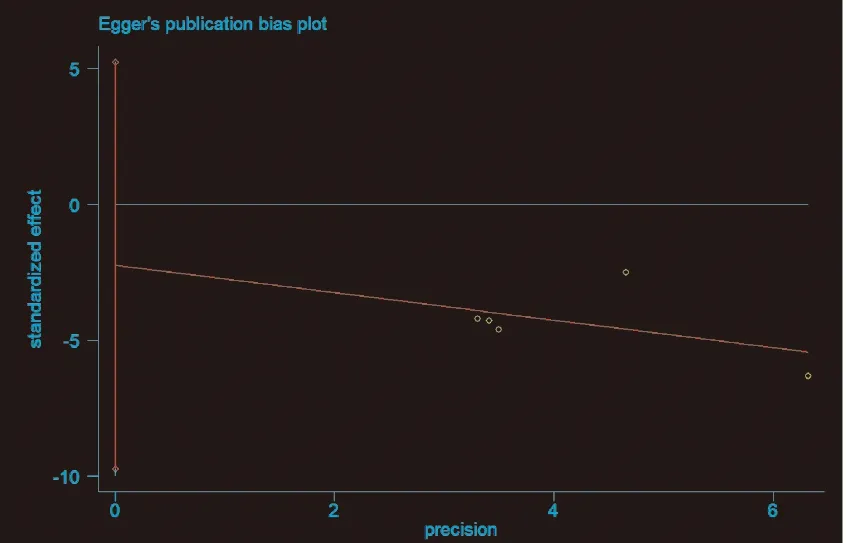

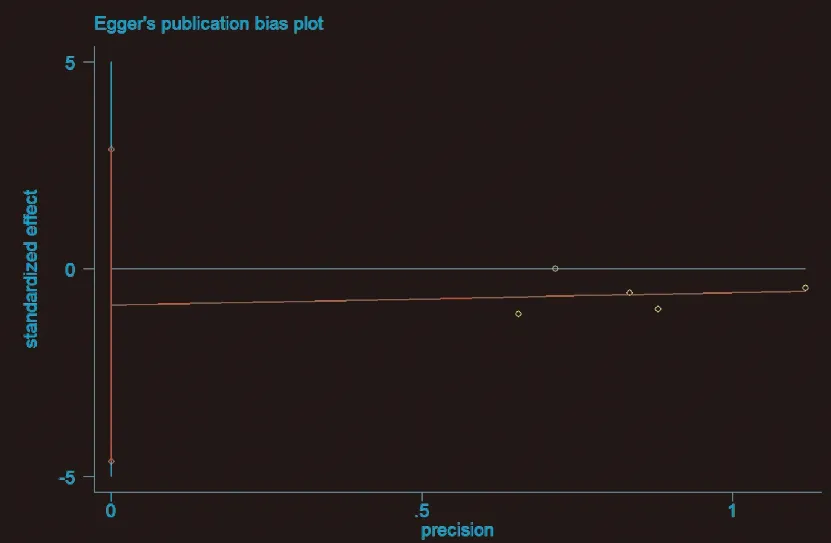

2.9 发表偏倚检验

表4图5~8显示,运用Egger回归法对各结局指标进行发表偏倚检验。Egger检验示,总有效率、痊愈率、痊愈时间、短期不良反应的P值均大于0.05,提示各项指标不存在发表偏倚或存在发表偏倚的可能性较小,并绘制Egger检验回归图。

表4 各结局指标发表偏倚检验

图5 总有效率Egger检验回归图

图6 痊愈率Egger检验回归图

图7 痊愈时间Egger检验回归图

图8 短期不良反应Egger检验回归图

3 讨论

贝尔麻痹的发病原因目前尚无确切定论,大多数认为可能与病毒感染、自身免疫有关。本病的病理主要是面神经炎症、水肿,受压迫的面神经髓鞘肿胀、脱失;病变持续时间越长则面神经的损伤越大,导致病程延长,并发症的发生风险增加。因此,治疗的关键在于尽早减轻面神经的炎症和水肿,防止神经变性。关于贝尔麻痹急性期能否使用电针的争议,持反对态度的学者认为,急性期给予电针治疗会增加面部肌肉的负荷,加重面神经水肿,对病情及预后造成不良影响;林敏[11]研究发现,贝尔麻痹急性期使用电针治疗远期预后较差,3个月后并发症的发病率明显高于普通针刺组。然而有学者[21-23]研究认为,电针刺激可抑制炎症渗出,促进水肿吸收,加速面神经的修复,从而缩短病程、改善预后。目前,关于该争议仍未有权威、统一的结论,临床上迫切需要可靠的循证依据加以证明。

本研究通过检索多个数据库,严格按照纳排标准进行文献筛选,最终纳入12篇临床随机对照试验,总样本量1025例。基于累积Meta模型分析贝尔麻痹急性期运用电针的可行性,对总有效率及痊愈率进行累积Meta分析发现,贝尔麻痹急性期使用电针治疗可提高总有效率及痊愈率,且随时间推移,2项指标的点估计值均趋于稳定,95%可信区间逐渐缩窄,精确度不断提高。对痊愈时间进行累积Meta分析发现,贝尔麻痹急性期运用电针可有效缩短痊愈时间;然而,纳入文献及样本量较少等原因使得该项指标累积的可信区间存在易变性,不能体现出随时间的变化趋势。对短期不良反应的Meta分析发现,在短期内,贝尔麻痹急性期的电针干预不会增加不良反应的发病率。运用Egger回归法对各结局指标进行发表偏倚检验,结果显示各项指标存在发表偏倚的可能性小,表明纳入文献数据可信度较高。综上,本研究表明贝尔麻痹急性期使用电针治疗可以提高临床疗效,且对疾病的短期预后无不良影响。

然而本研究小组人员通过阅读文献发现,在纳入文献的研究方法学方面,所有研究均未提及盲法且随访较少,对选择偏倚、实施偏倚及测量偏倚控制较差,一定程度上影响了本研究结论的循证依据等级。因此,仍需要更多高质量、多中心、大样本的研究加入,对研究结果进一步论证。其次,现有的临床研究主要关注电针干预时期的波形选择和疗效,而对于电针刺激量控制、疾病的远期预后等重要因素尚无深入研究,纳入文献中只有1篇报道贝尔麻痹急性期运用电针的远期预后,多篇文献仅提及贝尔麻痹急性期需控制刺激量,这些因素对于评估贝尔麻痹急性期运用电针的可行性具有重要意义。希望日后会有更优质、更完善的随机对照研究发表,以供系统地论证贝尔麻痹急性期运用电针的可行性。