生死荣耀:《攀登者》背后的新中国珠峰攀登史

小付

珠峰北坡、国境划定、中印争顶、消失的主席半身像、8000米无氧、轻装上阵决死冲锋……搭配吴京、章子怡、胡歌、张译、井柏然这一群国内当红明星阵容,定档于今年国庆上映的电影《攀登者》记录了一个个中国珠峰登山史上足以被铭记的事件。

《攀登者》的故事基于新中国的登山史实。由于年代特殊,官方与坊间对这段历史的描述版本较为单一。本文整理了1955年~1975年发生在中国登山队的10个故事,讲述其中值得追忆的细节,供大家评思。

1964年《中国登山运动》一书封面复刻。

01 “莫斯科—北京峰”在哪里

1953年,英国登山队首登珠穆朗玛峰,作为当时社会主义阵营的龙头,苏联也跟进攀登世界第三极这一潮流。

尽管苏联幅员辽阔,但境内最高峰(斯大林峰,又名共产主义峰,现伊斯梅尔-萨马尼峰)却只有7495米。要进军8000米,最好的捷径就是去找临近的国家,中国。

为表诚意,苏联人承诺,向中方提供现代登山技术与装备。彼时新中国成立不久,百废待兴,沉睡千百年的广袤山川急需开发。双方一拍即合。

此后,在1955年与1958年,我国先后分两批、共50人前往苏联学习现代登山技术,期间合作攀登多座位于苏联和中国境内的高海拔山峰,包括苏联境内的斯大林峰(7495米)、列宁峰(7134米),及中国境内的贡嘎山主峰木雅贡嘎(7556米)、慕士塔格峰(7546米)等。

这一切都是为1959年春季的珠峰北坡联合攀登做准备。

在中苏合作训练期间,因文化差异发生了很多趣闻,值得一提的是1958年秋季的那次。

1958年9月7日,在苏联队长库兹明的率领下,6名苏联队员和王富洲、石竞等4位中国队员成功登顶海拔7134米的列宁峰。紧接着,他们沿山坳,又登上了海拔6820米的一座无名峰,全队安全返回营地后,库兹明请中国队队长共同为这座无名峰命名。

待苏方领导先行研究后,库兹明认为这是中苏第一次大型合作登山的成果,提议将这座6820米的山峰命名为“毛泽东峰”。

中方这边立刻炸了锅。据周正所著的《探险珠峰》一书:

“我们既无思想准备,也无法与国内或我国驻外的任何机构联系,何况,这座山才6820米——当然苏联7000米以上的山峰只有3座。可是在我国,不仅有世界第一高峰,7500米以上的更多。动用我们伟大领袖的名字为一座6820米的山峰命名,连我们自己也通不过,更不用说我们没有请示了,就算请示也不会通过。”

苏联人却认为这是苏方对中方的友好表示。

“这完全是为了中苏两国人民的友谊和两国登山家之间的友好合作,在苏联的帕米尔高原上有斯大林峰、列宁峰,我们应当有一个中国人民伟大领袖毛泽东峰!”

中方登山队员为此感到十分难堪,登山活动结束回到莫斯科后,立刻请示了中国驻苏联大使刘晓,刘晓态度很坚决,“毛泽东峰”这个名字是决计不可使用的,就不必请示中央了。

在中方再三坚持下,苏方登山队长库兹明提议取名“莫斯科—北京峰”。1958年9月17日,苏联体委主任出席莫斯科大学礼堂的登顶庆祝会,并正式宣布将此座6820米的列宁峰前峰命名为“莫斯科—北京峰”,在一片掌声中,大会结束。

02 70万美元与意外情报

1959年12月12日,鉴于苏联已无合作攀登珠峰意愿,国家体委上报周恩来总理,申请批准国家登山队于1960年春季独立攀登珠峰北坡,并解决用于赴西欧采购先进登山装备的外汇拨款。

周恩来与贺龙、刘少奇、陈云、李富春等领导人商议后,决定予以支持,立刻拨款70万美元。时值“三年自然灾害”,国家经济极其困难,这笔重量级外汇体现了中央登顶珠峰的决心。

翻译周正、登山队长史占春作为采购人员,于1960年元月3日飞往瑞士苏黎世。就在苏黎世一家登山滑雪店,他们见到了意想不到的两个人。周正在其后来《探险珠峰》一书中回忆到——

“店老板霍夫施泰德(瑞士1956年珠峰登山队员),突然指着距我们不到10米远的两个同样在他店里挑选羽绒睡袋的顾客,对我说:‘您知道他们吗?我注意一看,是一个头上包着白布的印度人和另一个脸色油黑的人,这个人个子不高,好像面熟,又想不起在什么地方見过。正在我琢磨之时,老板又说:‘您不认识他?!他就是丹增(人类首登珠峰的两人之一)啊!另一位是印度队长甘·辛。”

原来,印度陆军已组建珠峰攀登队,恰巧在同一时间,到这同一间店采购装备。这个意外情报来得非常偶然,周正立即将此信息通过使馆上报给了中央:印度人也要在1960年春攀登珠峰(南坡)!

这个消息传到国内,对在西藏已训练长达一年的登山队员们来说,无疑是种激励——中国登山队将要与曾妄想占有我神圣领土西藏的扩张主义者——印度,展开一场竞赛,同时也是对赫鲁晓夫修正主义帝国的斗争,战斗的热血已然沸腾。

中苏联合攀登队。

中国登山队队员攀登至北拗途中。

03 “要不惜一切代价登顶”

1960年3月19日,270名登山运动员和运输队员进驻专设于珠峰脚下5200米海拔的基地。同时,上百吨由国内外采购的装备和食品也安全运到。珠峰脚下俨然出现了一座由帐篷组成的新村。

登顶路线已确定,从中绒布冰川行军至东绒布冰川,再由东绒布冰川东侧上攀至北坳(鞍部,两山之间相对低平的地带),随后沿东北山脊一路登顶再原路返回。

在喜马拉雅地区,特别是珠峰,那个年代的登山可谓一场大规模作战:大量人员和物资上上下下,多次突击、侦查、观测、运输,铺路绳、架软梯,步步为营。

1960年3月25日到5月12日期间,中国登山队在珠峰北坡共进行了3次“高山行军”:

第1次,尽可能靠近山体复杂地形,建立前进营地(6400米),方便日后攀登其复杂地势。

第2次,打通登顶途中第一个难点北坳的路线,架设安全与辅助攀登措施,并在北坳上方(7007米)建立营地。

第3次,在彻底勘察登顶路线与营地的基础上,尝试登顶。这次行军勘察出了沖顶的必经难点——高约20米的岩壁“第二台阶”。

前两次行军相对顺利,但仍有一人牺牲:汪矶,兰州大学地理系助教,死于高山病。第3次行军由于任务艰难,加之气象突变,队伍损失惨重,又—人牺牲邵子庆,北京大学地球物理系气象学助教,死于高山病。同时大部分队员出现不同程度的冻伤,包括体力和技术上很有登顶希望的主力队员,这其中就有登山队党委书记史占春。

人在高海拔冻伤后需复温,而复温后身体将变得非常脆弱,组织恢复能力基本停滞,加之应避免后果更严重的二次冻伤,最终队伍不得不大规模减员。

1960年的攀登,在此般严酷形势下,撤退在即。当众人收拾行装,准备回拉萨时,传来了中央的指示电波。

彼时,周恩来总理访问缅甸后回昆明,一下飞机就问:“我们的登山队登到哪里了?”当他得知登山队的情况后道:“要重新组织力量攀登顶峰!”接着,贺龙副总理向大本营传达了这一指示,命令韩复东:“要不惜一切代价,重新组织攀登。剩下几个人算几个人,哪怕剩下最后一个人也要登上去!”

担任总指挥的韩复东是一位久经沙场的解放军优秀指挥员,他将全队召集起来,重新部署,清点、安置好伤员,发现能继续登顶的已不足20人。

中央之所以对能否登顶如此重视,大概与当时行的中尼的边境谈判有关——珠峰位于中国和尼泊尔交界,尼泊尔人早在1953年就实现了登顶,如果我方能在谈判期间登顶珠峰,将无疑增加谈判筹码和底气。

04 刘连满:珠峰上的人梯

刘连满身体素质极好,擅长多项运动,单杠可以做大回环。他还酷爱篮球,是登山队篮球队的主力队员,打起球来满场飞,体力惊人。

凭身体条件,在1955年刘连满被选进中国登山集训队。1956年6月,他到苏联参加了中苏联合登山队,登上欧洲最高峰——厄尔布鲁士峰(5642米)。其后7月31日,又随中苏混合登山队登上新疆慕士塔格峰(7546米)。自1958年起,刘连满任国家登山队教练员。

1960年5月17日,在中央压力下,刘连满临危受命的登山队,已是“不成功便成仁”之势,上午9点30分,最后一次冲顶珠峰北坡的战役,打响了。

冲顶队共16人,分为两组,第一组精锐负责突击峰顶,后一组负责运输物资,提供支援。较之前三次行军的百人规模,这只队伍可谓短小精悍。刘连满位列其中。

在韩复东的指挥下,突击队由许竞担任队长,北京地质学院毕业生王富洲担任副队长,西藏班禅警卫营战士、前农奴的儿子贡布,哈尔滨电机厂消防员刘连满,四川林区伐木工人屈银华等为一线冲顶队员。

5月17日至5月24日,在连续7日的缓慢爬升后,许竞、王富洲、刘连满、贡布率先到达海拔8500米,接着屈银华带领9名运输队员赶到,完成了最后一次关键性运输任务。屈银华根据安排留在原地,拍摄8500米到“第二台阶”(海拔8700米)的影像。其余运输队员回8100米处的营地休息。

当天,队长许竞因体力消耗过度倒下,屈银华被临时编入冲顶小队。王富洲、刘连满、贡布、屈银华这4个人突然意识到,中国人乃至人类在珠峰北坡首登与否的机会,就全押在他们身上了。

正午12时许,4人蹒跚来到登顶路线的“第二台阶”下。在此之前,8100米海拔处也有一道较容易攀登的台阶型峭壁,被称为“第一台阶”,皆为英国登山队于1924年抵达时命名,沿用至今。

“第二台阶”是一个高约20米左右的岩石路段,上部有一个4米左右、近乎垂直的岩壁,作为冲顶必攻的难点,英国登山队当年便在此地连续4次折戟沉沙,无缘顶峰。

以今人眼光来看,这4名队员所面对的,是一次海拔8700米的无保护攀岩。岩壁光滑,用来攀爬的手点少得可怜。包得跟粽子似的登山者,只能找寻岩石上的裂缝,打下岩锥,做成人工手脚点,才能向上攀爬。不幸的是,岩壁太硬,钢钉吃不住劲,4名队员前后试了8次,皆摔回原地。

不上顶峰便不能撤——这是4人的共识。用手脚是决计爬不上去的,当过两年消防兵的刘连满想到了“人梯”,两个人叠起来,有3米多,希望可以摸到岩壁上能抓取的点。

当即,队伍里最强壮的刘连满便背对岩壁做好了半蹲姿,招呼屈银华踩在他肩上。脚上带钉的冰爪会伤到刘连满,屈银华脱下高山靴,零下数十度的酷寒瞬间包裹了他的足部。但还是不行,塔夫绸的袜子太滑,站不住,无奈,屈银华又脱下保暖鸭绒袜,脚上只穿着一双薄袜。屈银华这个决定的代价是,下山后10个脚趾加脚跟严重冻伤,全部截肢。

为了增加高度,刘连满脚下还垫了背包,等他和站在其肩上的队友双双伸直腿站起,屈银华终于在岩壁上方找到了可靠的岩钉凿点。两钉下去,岩钉紧稳,踩着支点,屈银华成为了已知的第一个翻上珠峰北坡海拔8700米“第二台阶”的登山者。

刘连满相继将王富洲和贡布顶托上了“第二台阶”,之后被三人合力拉了上去。珠峰峰顶赫然眼前。

1960年,中国登山队队员们通过东绒布冰川峡谷。

登山队员行进在海拔8000米的雪坡。

05 8700米的遗书

1960年5月24日下午5时许,从海拔8700米珠峰北坡“第二台阶”翻上来了4位中国人:刘连满、贡布、屈银华、王富洲。

离峰顶垂直高度还有148米,岩石和冰雪混杂在前方,4人继续前进。一直开路的刘连满体力透支,在“第二台阶”近处一块大石旁“抛了锚”,其余3人则继续冲顶,计划回程再汇合。

此时天色已晚,氧气瓶里的氧气消耗殆尽,3人已24小时未进食。继续冲顶,可能意味着一去不返。但肩负党和人民的重托,如何能退?况且气象组说了,25日天气将变坏,今年中国要登顶,唯有此刻。

5月24日珠峰的夜晚,晴朗无风。贡布、屈银华、王富洲3名队员用了7个多小时,终于站上了世界之巅,时间已是25日凌晨4点25分。

早上8点,天已大亮,3人下撤途中接上留守在8700米处的刘连满,刘连满立刻将大家昨晚分别时留给他的氧气和最后的补给——18颗糖——拿出来和大家分享。正当众人饥寒交迫中吃到那几颗水果糖时,王富洲瞥见了刘连满背包旁、石头下压着的笔记本,他拿起一看,热泪盈眶。屈银华、贡布也跟着哭了起来。笔记本上是用铅笔写就的遗书:

王富洲同志:我没有完成党和人民交给我们的任务,对不起党,对不起人民。你们给我留下的这18块糖和这些氧气,我一点也没用,都给你们留下了。你们辛苦了,快把这些糖吃了,吸些氧,赶快下山,把胜利的消息告诉祖国和人民!永别了!我亲爱的同志们!你们的战友刘连满1960年5月24日(周正《探险珠峰》)

原来,在与王富洲3人分别后,刘连满就在8700米处的岩石旁睡着了,其间反复醒过好多回。他饥渴难耐,摸到口袋里大家留给他的水果糖,意识到冲顶的3位队友可能更需要补给,便又缩回手。在极度缺氧的恶劣环境中,他又憋气醒来,下意识去摸氧气瓶,又一想还是该给队员们留着。就这样睡着,憋醒,睡着,憋醒,他感到难以支撑,怕随时可能一睡不醒,趁手指还能动,写下了这份遗书。

王富洲。

贡布。

屈銀华。

06 1980年,中国并未登顶珠峰?

1960年5月25日凌晨4点25分,中国登山队队员贡布(藏)、屈银华、王富洲登顶珠穆朗玛峰。此次攀登,为当时的世界高山探险创下3个新纪录:

一,首次从北坡(东北山脊)登上世界最高峰,开辟了珠峰的新路线;二,夜晚登顶珠峰;三,从海拔8700米以上连续14小时未使用氧气登顶成功。

登顶的消息迅速传遍世界,苏联、保加利亚、尼泊尔、日本、印度、英国的体育组织当即发来电报祝贺,当然也不乏质疑的声音。

印度报业托拉斯在加德满都报道:“尼泊尔反对党领袖沙姆谢尔今天要求柯伊拉腊(尼泊尔总理)为中国人未经尼泊尔许可而登上埃弗勒斯峰(Everest)一事对中国提出抗议!”

《印度斯坦时报》提到,“从北面攀登并不比从南面难”,虽承认这是亚洲首登珠峰,但又说“不知多少设备来自苏联”云云。

更多的是,由于没有登顶的照片(屈银华带了小型电影摄像机,但因登顶时为凌晨4点,月光微弱,胶片无法成像),部分国家一直不相信这次登顶。质疑点包括:

王富洲是地质学研究生,贡布是中国人民解放军班禅警卫营战士,屈银华是四川大渡河林区伐木工人,刘连满是哈尔滨电机厂消防员。4名突击冲顶者专业登山训练不足两年。

刘连满尝试4次,屈银华又尝试2次均未通过“第二台阶”。而从屈银华脱掉靴子与鸭绒袜,刘连满蹲下,后者踩在前者肩膀上,到最终屈银华在岩壁上部凿入冰锥……这一系列动作体力消耗太大,在那个环境中完成几乎不可能。

3名登顶者在顶峰留下了中华人民共和国国旗、毛主席半身石膏像、写了字的纸条。但1963年美国登山队在峰顶什么都没发现。

但随着从北坡路线登顶者越来越多,西方登山界逐渐接受了中国登山队1960年登顶纪录。理由是:

虽然登顶者是新手,但他们经受了严格的适应性攀登训练,包括6177米的念青唐古拉山东北峰,7546米的慕士塔格峰。

他们在氧气耗尽情况下最终登顶,在1960年看起来是天方夜谭。但如今无氧登顶全球14座海拔8000米山峰已不罕见。

屈银华脱掉登山靴与袜子攀上“第二台阶”的故事,在美国登山者访问,并亲眼所见他失去10个脚趾后,变得令人信服。

再者,1960年代初中国官方的登山报告非常详细描述了北坡路线的细节。这些细节在他们登顶前不为人所知,如:

1960年中国登山者先登上了一个峰顶,随后发现旁边有个高出几米的峰顶才是最高峰。峰顶的确是这样的起伏地貌。

1975年中国登山队从北坡第二次登上珠峰时,藏族女队长潘多取回了1960年屈银华放在顶峰西北角下方7~8米处的碎石堆中的物件:毛主席半身像及已风化破碎的国旗。

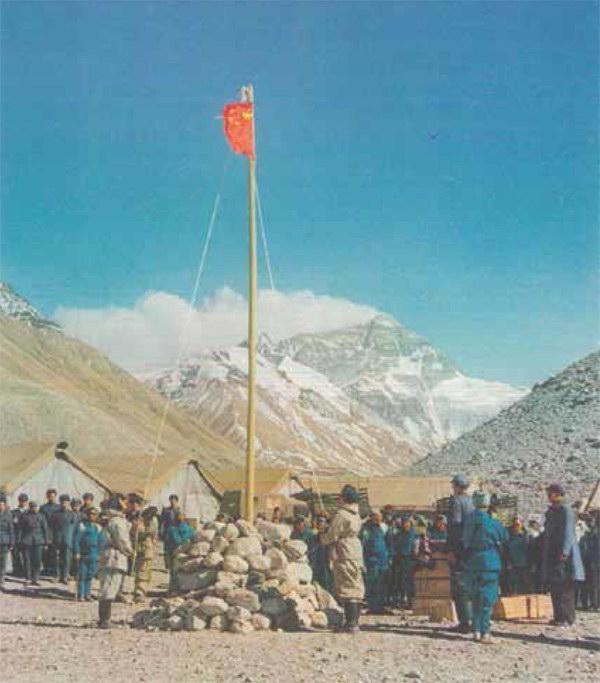

1960年3月19日,中国登山队在珠峰大本营升起了五星红旗。

突击主峰的队员在宣誓:“不把珠穆朗玛峰踩在脚下,绝不回头!”

07 1975年,中国再登珠峰

1960年中国登山队从北坡登顶后,“珠穆朗玛峰”这个名字开始为国际社会关注和认同,此前都用Everest埃弗勒斯峰。与此同时,国际社会对珠峰的攀登热情空前高涨,涌现出各种新线路和新的攀登方式:先有美国人开辟更难的西山脊新线路并登顶,后有日本人在珠峰山体上滑雪,并尝试开启位于峭壁上的西南山脊新線路。期间,印度、意大利、法国等国队伍亦数次冲击珠峰。

我国原定于1967年再登珠峰,获得更明确的登顶证据和更丰富的科考资料,后因国内政治局势搁置。到了1975年,国家社会环境重回正轨,中央决定重启再登珠峰的计划。

这出于诸多考虑。首先,我国自1960年宣布登顶珠峰后,外界质疑不断,没有顶峰影像,的确叫人耿耿于怀。其次,自新中国成立以来,珠峰地区的测绘和科考一直是空白,即便有也不够系统,特别是珠峰高度,当时一直使用的是别国数据,加之1975年初日本宣布将从南坡实现女性首登珠峰,种种因素交织起来,中央决定即刻推进珠峰攀登计划。

1975年初,邓小平于首都体育馆会见中国登山队时指出:“不管南坡、北坡都要白天登上去,一定要有女队员,把电影照片拍下来,还要做好科学考察工作。”

08 女将潘多:从旧社会农奴到世界之巅

潘多在攀登中。

1975年5月27日下午2时许,中国登山队副队长潘多与8名男队员一起从东北山脊登上珠穆朗玛峰。潘多成为了中国首位、亦是世界上第一位从北坡登顶珠峰的女性。世界首位女性登顶珠峰者是日本女子田部井淳子,于同年5月16日在南坡登顶。

潘多是一位藏族女性,1939年生于西藏昌都地区一个农奴家庭。8岁时,潘多的父亲去世,母亲将她拉扯大。潘多直言,正是穷苦条件让她的身体和意志得以锤炼:“我13岁的时候每天就得背30到35公斤的货,一背就是10个小时。”

1951年西藏和平解放后,潘多因优异体格入选中国女子登山探险队。1959年她打破了世界女子最高登顶纪录,登顶了新疆的慕士塔格峰(7456米)。

当“让女性队员登顶珠峰”在1975年成为一个任务时,潘多当仁不让顶了上去,并被任命为攀登副队长。这一年她已36岁,是三个孩子的母亲。

尽管坐拥当时全球最大的登山团队——125名登山运动员、74名测绘专家、30名科考队员、通讯与后勤人员70人,以及无数官兵与民工共约千人,然而1975年的攀登并不顺利。因天气等多方面原因,1975年4月中旬至5月初,登山队在顶峰冲击中损失惨重,61名队员锐减至32人。团队核心、经验丰富的邬宗岳也不幸牺牲。登顶形势十分严峻。

与1960年的情况如出一辙,最后的突击小队被临时组建,潘多作为唯一的女性位列其中。1975年5月26日,这个10余人的小组带着用于翻越“第二台阶”的梯子、测量用的觇标等,向顶峰突击。

“那一刻,我下定了决心,一定要登顶。我要向全中国4亿女性同胞们证明,我们女性也是不输于男同志的!”

5月27日下午2时30分,全员9人顺利登顶珠峰。然而潘多还有任务要完成。她按科考组的要求躺下,装上遥感心电测试用的电极衣插销,进行脉搏等基本数据测试。这些动作全是在没有氧气瓶的自然状态下完成。要知道,在珠峰顶这个高度,氧气含量只有海平面的1/3。

温度太低,加上缺氧带来的血液循环不良,潘多浑身不停发抖,大本营无法取得心电图等高山生理资料。据高登义所著《地球之巅识天人——1975年登顶珠峰的前前后后》一书中记载:大本营的科学家从报话机里送去诚恳的声音,希望她能克服困难,坚持几分钟不发抖。潘多听后,硬是咬紧牙关,坚持了4~5分钟。当大本营传来成功采集心电图数据时,潘多又立即发抖起来。

“我们想要弄明白在世界之巅上男女的生理状态是否有所差异,无论结果如何,我成功证明了,女性在登山这块也能和男性一样优秀!”

根据后来的数据来看,潘多在珠峰顶部心电图正常,脉搏每分钟96次,这证明了祖祖辈辈生活在高原的藏族对高海拔的极强适应性,即便在8000米之上也当仁不让。

潘多后来去了南方生活,她的丈夫也是1975年攀登队员之一。2014年3月31日上午7点,潘多在江苏无锡医院去世,享年75岁。

女将潘多。

登山队员在结组行进。

登山隊员在休息途中吸氧。

09 来之不易的“8848.13米”

1975年的珠峰攀登,是登山、科考和测绘的结合。特别是测绘,在这次大规模攀登中显得尤为重要。

1975年首测珠峰亲历者张志林说:“当时,珠峰高程数据一直被外国人垄断,我们的版图也使用外国数据,这与我国的大国地位不相符合。精确测定珠峰高程是国家尊严的象征,也是国家综合实力的体现。”

不像现在的卫星遥感和自动化设备,老一辈测绘人需要实打实地去到测绘地点,与观测设备共风雨。

1975年3月21日,38名测绘官兵和11名地方测绘工作者,早在登山运动员攀登珠峰前,就从海拔5400米的绒布寺大本营出发,把大地控制网——测绘用观测点的组合——撒向了珠峰北麓的3条大冰川,东、西、中绒布冰川。

张志林后来回忆道:“有两件小事,算是我遇到的困难吧。一是在珠峰外围观测时,我们要去建造一个寻常标,没想到牦牛发疯跑掉了,我和一个同志肩扛着几十斤重的标材,从帐篷走到3公里以外的测量点上造标,一路都是起伏的坡地,累得够呛。二是在珠峰测量的某一天,我们的汽车陷在冰湖中,所有人光脚跳到湖里,用手挖石头和冰块,刺骨的冰水把我们的脚冻得像胡萝卜一样,全部失去了知觉。我们上来暖一暖,再跳下去挖,终于把汽车解救出来了。”

1975年5月27日14点30分,登顶的9名队员按测绘组要求在顶峰竖起了觇标。

“目标出现,注意——交会!”距珠峰顶7~20公里,海拔5600~6300米,10个三角点上10部经纬仪同时瞄向珠峰3米高红色测量觇标。

测绘组共进行了4个不同时段、16个测回,在水准、导线、天文、气象、重力、三角各方面的测量,测得珠峰“雪面高度”(包括峰顶冰雪层)8849.05米。登顶的女队员潘多测得雪层深度为92厘米。

经理论研究、严密计算和反复验证扣除峰顶积雪深度,依据青岛黄海验潮站建立的水准原点,测绘组得出结果:8848.13米。数据一经公布,立即得到世界各国的承认,直到今天,说起珠峰高度,我们总脱口而出:8848。

值得一提的是,2005年,由当年的测绘队员张志林担任队长,对珠峰高度进行了复测,数据为8844.43米,此高度后作为中国官方珠峰高度。

10 老将邬宗岳的牺牲

老将邬宗岳。

规模浩大的1975年攀登虽“只有”一人牺牲,但此人却是团队的中流砥柱。后人普遍认为:邬宗岳的死或许本可避免。

邬宗岳是1975年中国登山队的副政委,登顶突击队队长。1959毕业于成都地质学院,1960年中国北坡首登珠峰时,他就到达8500米处采集了岩石标本。1964年站在了14座8000米雪山中最后一座被人类登顶的希夏邦马峰的山顶。1975年这次,邬宗岳被公认为最有希望登顶的老队员。

4月24日,由邬宗岳带领的登顶突击队从珠峰北坡大本营出发,他们从领导手中接过五星红旗和测量用的金属三角觇标,在喧天的锣鼓和鞭炮声中离开了大本营。整个后方人员满怀希望,目送他们远去。

气象组的工作者们却有一些担忧。原来,据气象组于3月所预报的春季珠峰天气趋势:“4月下旬和5月中旬各有一次登顶的好天气。”

1975年4月18日,国家体委突然来电:“据中央气象局预报,今年雨季提前来临,5月7日后没有好天气,全队务必5月7日前登顶!”登山队领导曾将主力队员划归两队,想分别利用这两个时段进行登顶任务。

一收到指示,整个大本营沸腾了。王富洲政委和许竞副队长来到气象组,宣读了体委电令,想听取气象组意见。老预报员李忠表示,今年雨季在6月上旬开始,他不相信电令中的预报。气象组组长刘长秀和徐德林也不同意。据长期观测与预报总结,珠峰雨季均于6月开始,在1881~1970年的90年间,5月上旬从未出现过雨季。尽管相当一部分人不同意中央体委的意见,但上级命令必须执行。

于是两支分队合二为一,由邬宗岳任队长,要求5月7日前必须登顶。不出气象组所料,在4月下旬短暂的好天气后,5月上旬全是大风。在4月27日到5月7日这段日子里,珠峰顶部的旗云往往如万马奔腾,急速地自西向东奔去。“第三女神”珠峰仿佛在提醒中国登山队不要向顶峰前进。

5月4日,突击队一行17人来到8200米高度,邬宗岳为了拍摄照片,离开了与队员们结组的绳子。之后,他感到体力不支,他让副队长大平措率领其余突击队员先行向顶峰进发,自己慢慢跟随。

在8000米高山行军,各攀登者必须结成绳组,否则风险陡增。老队员邬宗岳和副队长大平措并非不知,但为了在5月7日前保证冲顶,他们还是分开了。

当晚,除邬宗岳外的16名队员已到达8600米处,其中还有3名女队员,登顶有望,大本营其他队员正为此兴奋不已。然而,一个揪心的消息传来:邬宗岳队长没有跟上。

据高登义《地球之巅识天人——1975年登顶珠峰的前前后后》书中记载:得知此事后,大本营立刻命令8600米处的队员为邬宗岳照明。电筒没电了,队员们就点着自己的鸭绒背心。直到5月6日天明,仍不見邬宗岳踪影。大平措派人前往8100米寻找,只找到邬宗岳留下的登山包和相机。

登山队员在跨越冰裂缝。

眼看离5月7日冲顶只剩两天。一方面,大平措组织队员突击冲顶,另一方面,大本营开始组织各种人力和方法寻找邬队长。5月7日,登山队员最终未能按规定日期登顶世界第一峰。山上队员连续作战,过度疲劳,食品断绝,再加上邬宗岳队长的缺席,5月9日,登山队被迫下撤。

与体委的天气预报所说的相反,在接下来的5月8日至17日,并未下雨,风也小,是难得的窗口期。日本女子登山队正是利用这一时间,在窗口期的末尾,即5月16日,完成了人类女性首登珠峰的壮举。

中国登山队9人于5月27日登顶成功,队员们下撤到8000米时,发现了邬宗岳的遗体。

“我们跟着一群红嘴乌鸦找到了邬政委的遗体,他的面目已经无法辨认,通过服装能辨认出是邬政委,他的脖子上还挂着高度仪。”登顶队员桑珠在时隔40多年后,于《攀登者》的关机仪式上说道。

结语

我们不难发现,与现代攀登运动不同的是,在那个政治意识形态至上的年代,登山不是一项运动,而是被当做国家机器中的一个部件。诚然,其间不乏闪光的人性、深刻的友谊、壮美的叙事,及无畏的牺牲精神,但也存在着集体主义所带来的限制。这不禁让人思考,在当下这个时代登山——尤其是珠峰攀登的真正意义。

事实上,这些变化,宛若一面镜子,也映照了共和国70年来的成长。

编者注:我们在灰尘扑扑之中,翻到了一本1964年出版的《中国登山运动》。半个世纪前的纸张沧桑感与登山照片的精美所形成的强烈反差,让人深感震惊。

此书没有注明每张照片的摄影师,只是在最后一页注明了这30多名登山前辈的名字——新中国早期的高海拔摄影师,这些探索珠峰北坡的登山先驱,他们都是这些照片的摄影师。可惜,其中很多人已经不在了。我们还是决定在摄影师一栏标注这30多名前辈的署名,他们值得被铭记。我们也非常希望明确具体每张照片的摄影师,支付他们及其家属相应的稿费,希望知情者与我们联系。

科考工作者在考察雪山脚下的冰川。