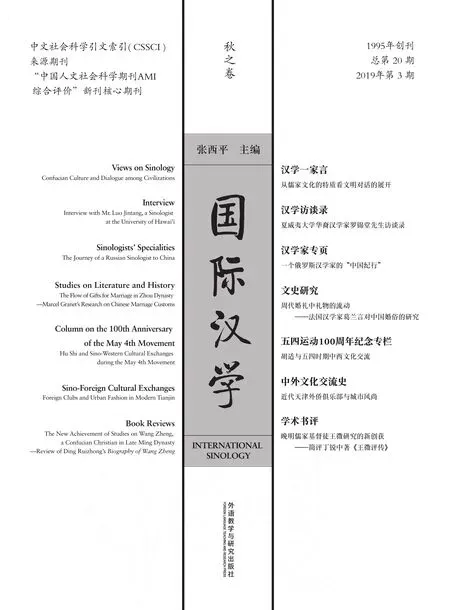

杜百胜与加拿大多伦多大学的汉学研究*

□ 龙宇飞 蒋玉娜

一、加拿大汉学的肇始

加拿大汉学研究一直以英美汉学为圭臬,但在加拿大汉学史中,不乏一些著名汉学家,杜百胜就是其中之一。近几十年来,美国汉学的成就颇受世界瞩目,但其光环下的加拿大汉学却鲜为人知。作者幸得恩师张西平教授点拨,以杜百胜为中心,按图索骥,以期管窥加拿大汉学发展史。

中国学界对加拿大汉学史的研究还处于肇始阶段,相关论文著作数量不多,且多数成果源于二手资料,尚未深入。以宋家珩主编的《加拿大传教士在中国》(1995)为代表的一些成果虽然史料丰富,但研究囿于加拿大传教士在中国的传教活动,并未对传教士的汉学学术展开研究。①宋家珩、李巍:《加拿大传教士在中国》,北京:东方出版社,1995年;刘志庆:《加拿大传教士在安阳四进四出及其影响》,《世界宗教研究》2000年第4期,第83—91、156页;房建昌:《加拿大基督教传教士瑞吉纳特夫妇在青海藏族地区的传教活动及其它》,《青海师范大学学报》 (哲学社会科学版) 1988年第2期,第120—122页;梁育红:《加拿大长老会女传教士在近代豫北地区的活动及影响(1889—1949)》,《历史教学》 (高校版) 2007年第10期,第34—38页;蒋有亮:《近代中加文化交流史—一曲传教士的悲歌》,复旦大学博士论文,2010年;刘志庆、尚海丽:《加拿大传教士与安阳》,《殷都学刊》1999年第1期,第49—53页。自2013开始,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)东亚系梁丽芳教授在中国学术期刊上陆续发表了数篇论文,简单勾勒了加拿大汉学发展史,仍未深入汉学家专门研究及汉学史细节。②梁丽芳:《加拿大汉学:从古典到现当代与海外华人文学》,《华文文学》2013年第3期,第64—74页;梁丽芳:《加拿大传教士对前期汉学的贡献—一个跨国学术领域的建立》,《海南师范大学学报》(社会科学版) 2013年第2期,第17—23页;梁丽芳:《加拿大汉学:从亚洲系、东亚图书馆的建设以及研究生论文看中国文学研究的蜕变》,《海南师范大学学报》(社会科学版)2015年第9期,第19—24页。国内外对加拿大汉学家明义士(James Mellon Menzies,1885—1957)和怀履光(William Charles White,1873—1960)的研究已有部分学术成果,但研究多见于考古学领域,尚未做汉学史定位。追溯加拿大汉学史,传教士对中国文化的研究以20世纪初为肇始期,当以明义士的甲骨文研究①明义士:《殷墟卜辞》,上海:别发洋行,1917年。DONG Lin-fu, “The Search for God in Ancient China: James Mellon Menzies, China Missionary and Archaeologist,” Diss.York University, 2001。明义士儿子的文章,阿瑟·明义士:《詹姆斯·M.明义士传—他的兴趣在于中国的考古和艺术》,《殷都学刊》1992年第4期,第12—15页;邹芙都、樊森:《西方传教士与中国甲骨学》,北京:科学出版社,2015年。和怀履光的考古研究②Lewis.C.Walmsley, Bishop in Honan—Mission and Museum in the Life of William C.White.Toronto: University of Toronto Press, 1974.为代表。他们的研究特点是:以传教为初衷,以考古为兴味。

加拿大汉学史肇始于多伦多大学。怀履光和明义士是加拿大传教士汉学的开创者。他们跟多伦多大学有着不解之缘。③明义士毕业于多伦多大学土木工程专业和神学专业,从中国传教回加拿大后,又获得多伦多大学哲学博士学位,并在当时隶属于多伦多大学的皇家安大略博物馆工作。怀履光于1924年起就为皇家安大略博物馆在中国搜集文物,回国后即任多伦多大学考古学副教授兼安大略皇家博物馆远东部主任,后来担任中国研究院第一任院长。1917年,明义士出版了西方第一部关于甲骨文的著作《殷虚卜辞》。他对甲骨文的研究是西方世界了解甲骨文的开始。虽然怀履光的考古学成就相形见绌,但他在加拿大广为人知,人称“Bishop White”(怀特主教)。一方面他通过盗墓、收购及走私中国文物,为加拿大皇家安大略博物馆(Royal Ontario Museum)攫取了大量珍贵藏品;④董延寿:《加拿大传教士怀履光与洛阳文物被盗》,《东方收藏》2011年第11期,第107—108页。另一方面因为他是多伦多大学东亚图书馆(East Asian Library)和中国多信伦多大学研究院(School of Chinese Studies of University of Toronto)的创始人。怀履光是多伦多大学聘用的第一个汉语教授,同时兼任皇家安大略博物馆远东部主任之职。据多伦多大学《校长报 告 》(“President’s Report”)记 载,1935 年,怀履光以《三千年前的中国文化》为题,做了一场就职讲座。⑤周欣平:《东学西渐—北美东亚图书馆1868—2008》,北京:高等教育出版社,2012年,第158页。从此,中国文化讲座正式进入多伦多大学课堂。虽然多伦多大学并非是加拿大汉学教育的首创者,最初的汉学课堂出现在麦吉尔大学(McGill University)的中国学院(Department of Chinese Studies),⑥1930年,麦吉尔大学成立了由中国学者江亢虎领导的中国学院。江氏开设了中国文化概述、汉语基础、古汉语及现代汉语阅读三门课程。同时他还做了大量传播中国文化的讲座,是加拿大高等教育体系中汉学教育的开创者。但是多伦多大学是唯一有传教士汉学研究传统的加拿大高校。传教士汉学往往有不成体系的缺陷。1952年,杜百胜入职多伦多大学,从事汉学研究,加拿大汉学发展才逐渐进入专业汉学阶段。

二、加拿大汉学从传教士汉学转向专业汉学

同欧洲汉学发展的轨迹一样,加拿大汉学发展也经历了传教士汉学向专业汉学的嬗变。传教士汉学与专业汉学之间虽然有纠缠不清的关系,但却各有特点。一方面,传教士汉学研究往往与他们传教的时间和空间有同一性。专业汉学几乎不存在这种关系,专业汉学家往往在本土进行研究,有的甚至不懂汉语,也没到过中国。⑦如著名的英国汉学家阿瑟·韦利(Arthur David Waley, 1889—1966)一生没有到过中国,却著作等身。吴原元:《隔绝对峙时期的美国中国学(1949—1972)》,上海:上海辞书出版社,2008,第3页。另一方面,传教士来中国的初心是感召“上帝的羔羊”,而“汉学研究是他们传教活动的‘副产品’,对中国文化的传播也往往是他们‘意想不到’的结果。”⑧张西平:《西方汉学十六讲》,北京:外语教学与研究出版社,2011年,第204页。专业汉学则不然,它“已经正式进入了西方东方学体系之中,在研究上开始走出传教学的框架,按照近代西方所形成的人文学科的方法研究中国”。⑨张西平:《交错的文化史:早期传教士汉学研究史稿》,北京:学苑出版社,2017年,第410页;谭树林:《传教士与中西文化交流》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年。

加拿大汉学研究最早的“三驾马车”是多伦多大学、麦吉尔大学、不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia),但能完整代表加拿大汉学早期发展轨迹的当属多伦多大学。因为另外两所大学无论在开启汉学研究的时间上还是汉学研究生态系统的完整性上与多伦多大学不可等量齐观。

最早设立汉学教席的是麦吉尔大学。1926年,麦吉尔大学的汉学因葛思德华文书库(Gest Chinese Research Library)的进驻而兴起。1927年,时任校长的柯里(Arthur William Currie,1875—1933)力排众议,在加拿大率先建立了中国学院。柯里校长为了建立一个由中国学者率领的汉学系,克服经济大萧条带来的经费压力,不惜用长达三年的时间物色人选,终于在1930年“任命著名学者江亢虎来大学组建中国学院。”①《东学西渐—北美东亚图书馆1868—2008》,第39页。但是好景不长,1933年,柯里校长去世,支撑中国学院的最后一根柱子崩塌了。1934年7月,学校董事会决定裁撤中国学院。初见端倪的中国学院无疾而终。柯里校长在麦吉尔大学架起通往亚洲的“文明与和平之桥”的梦想未能实现。②Su Chen, Juming Zhao, “The Gest Chinese Research Library at McGill University, 1926—1936”, The East Asian Library Journal 11, no. 2 (2004): 41—99, Http://library.princeton.edu/eastasian/EALJ/chen_su.EALJ.v11.n02.p041.pdf., accessed on October 23, 2018.1968年,麦吉尔大学才由加拿大华裔学者林达光(Paul Lin Ta-kuang,1920—2004)③林达光曾任澳门东亚大学校长,不列颠哥伦比亚大学亚洲研究中心荣誉教授,麦吉尔大学东亚研究所主任。1981年创办加拿大宋庆龄儿童基金会,1998年获加拿大总督颁发的加拿大勋章。与一位政治学教授一起建立起东亚研究中心,林氏任第一任主任。

不列颠哥伦比亚大学是三所大学中最晚开展亚洲研究的高校。历史学家何炳棣(Ho Ping-ti,1917—2012)④何炳棣,1948年任教于不列颠哥伦比亚大学。1963年转往美国芝加哥大学,1979年获选为美国艺文及科学院院士,曾于1975—1976年被会员公推为美国亚洲研究学会会长,乃该学会的首位亚裔会长,也是迄今唯一的华人会长。入职该校历史学院是汉学的发端。1948—1949学年度,时任讲师的何炳棣开设了不列颠哥伦比亚大学的第一门亚洲专题课程—“1644年以来的中国近代史”,随后又开设了“中国对外政策”等课程。接下来十年的时间,亚洲研究的羽翼渐丰。到了1959年,“蒲坂藏书”⑤该藏书因收购澳门姚钧石所收藏的“蒲坂藏书”而得名,共计有线装古籍约3 200种,45 000余册,多半为广东著名的“南州书楼”旧藏。运抵加拿大,推动了该校对汉学的“正名”。1960年,衍生于“中国历史研究和国际研究”的亚洲系(Department of Asian Studies)和大学图书馆的“亚洲部”如同一对双胞胎,同时诞生了。

从1943年成立到1952年杜百胜入职,多伦多大学的中国研究院⑥东亚系从1961年至今隶属于新成立的文理学院(Faculty of Arts and Science)。1964年7月1日,东亚系再次更名为Department of East Asian Studies,沿用至今。已经有了十年的历史。1942年,多伦多大学设立汉语教席,聘任怀履光为教授。 1943年7月1日中国研究院⑦该研究院独立于其他学院,位于皇家安大略博物馆内,共享博物馆内1935年购于中国的“慕氏藏书”。正式成立,怀履光任院长。在当时的加拿大国内外环境下,建立中国研究院的首要目的是为应对“对中国的外交和传教的需要”。1948年怀履光院长荣休,经学校研究决定,中国研究院更名为东亚系(Department of East Asiatic Studies),隶属于文学院(Faculty of Arts)。在中国任教的黄思礼(Lewis Calvin Walmsley,1897—1989)⑧黄思礼,1919年毕业于多伦多大学,1921年同传教士妻子一同来到中国,在成都华西坝专为外籍教师子弟创办的加拿大学校中担任校长,1929年后还担任过华西大学教育系助教、讲师、副教授,教授教育学、社会心理学、实验心理学。1948至1952年担任多伦多大学东亚系主任。被急招回国继任东亚系主任。“从1949年到1950年,多伦多大学扩展了中国研究项目,新开了三门基础课和五门与汉语、中国历史和中国文明有关的本科生荣誉课程。”⑨《东学西渐—北美东亚图书馆1868—2008》,第161页。虽然课程有所优化,但学术转型尚未开始。

在《拯救中国:加拿大传教士在中国》(Saving China—Canadian Missionaries in the Middle Kingdom)一书中,奥斯汀(Alvyn J.Austin)这样描述:

多伦多大学“中国研究院”是加拿大唯一的讲授中文的学校。他们一直遵循着同样的政策。即从1934年①原文错误,中国研究院成立时间应为1943年。—笔者按成立至20世纪60年代中期,连续三任主任都是传教士:怀履光主教、曾在中国西部传教的黄思礼和在中国内地会(China Inland Mission)②中国内地会是由英国人戴德生(James Hudson Taylor,1832—1905)牧师于1865年创办的超宗派的跨国家的基督教差会组织。1964年更名为海外基督使团(the Overseas Missionary Fellowship或OMF International)。https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%9C%B0%E4%BC%9A/2002305?fr=aladdin,最后访问日期:2019年4月23日。感召下于1936年进入中国传教的杜百胜。③杜百胜于1953—1964年任东亚系中国研究部主任(Head of Chinese Studies, Department of East Asiatic Studies)。④Alvyn J.Austin, Saving China—Canadian Missionaries in the Middle Kingdom.Canada: University of Toronto Press, 1986,p.313.

多伦多大学中国研究院在怀履光、黄思礼之后,面临着发展瓶颈和学术转型的困惑。因为以传教士为主的教师学缘结构已经不能满足新的教育目标,而“传教汉语”课程与新的东亚系的教学目标并不匹配。“中国学院不能再培养学生到中国去传教或者从事外交、经商活动,学院的学生人数也随之下降。此时,中国学院需要改革的时机到了。它需要扩展教学范围,以便拓宽学生研究中国的兴趣。”⑤《东学西渐—北美东亚图书馆1868—2008》,第161页。

在这个背景下,1951年多伦多大学名誉校长文森特·梅西(Vincent Massey, 1887—1967)发布了著名的《梅西报告》(“Massey Report”),⑥文森特·梅西在《梅西报告》中建议加拿大树立国际身份,不仅仅基于政治和经济因素,呼吁为大学提供更多资金,加强现有的公共广播系统,并将其扩展到电视领域。在此影响下,校长西德尼·史密斯(Sidney Smith,1897—1959)决定对多伦多大学“加强人文和社会科学方面的建设”。⑦Desmond Morton, A Short History of Canada, 3rd ed..Toronto: McClelland & Stewart, 1994,pp.243—244.杜百胜谈到这段历史时,他回忆道:

当时我应西德尼·史密斯校长的邀请,于1952年来到多伦多大学。说起来很神奇,1952年,史密斯校长参加在新德里召开的英联邦大学校长会议,该会议由英国政府主办,每三年召开一次。吃早餐时,他听到牛津大学校长和剑桥大学校长之间的交谈—剑桥大学计划为我提供汉语教授职位。他们定了个君子协定—牛津大学也将在五年内给我教授席位。听到这些后,西德尼·史密斯校长在返回加拿大的途中,取道牛津大学,邀请我到加拿大多伦多大学开拓汉学研究。⑧多伦多大学档案馆档案号:B1978/0023/ Dobson, William Arthur Charles Harvey。(采访录音)

史密斯校长许诺“投入大约5万元资金建立东亚研究图书馆”,承诺立即给杜百胜教授席位和担任东亚系主任等待遇,杜百胜决定迎接这个挑战,举家迁到加拿大。杜百胜的到来恰逢其时,专业汉学研究因杜百胜入职东亚系而迅速兴起。这种转变与其说是“潜移默化”,不如说是“改弦更张”。多伦多大学的汉学教育迅速与欧美国家主流汉学教育接轨,从传教士汉学阶段进入专业汉学阶段。然而,此时的不列颠哥伦比亚大学的汉学研究才刚刚起步,“亚洲研究”这个课程类别直到1956—1957年才出现,主要是以何炳棣开设的中国历史课程以及随后的中国文学课为主。⑨D.L.Overmyer, “Glowing Coals: The First Twenty-Five Years of the Department of Asian Studies at UBC 1960—1985”.https://asia.ubc.ca/department/about-us/history/, accessed on 20th April, 2019.

来到加拿大后,杜百胜惊讶地发现,这里的汉学发展现状与欧洲大相径庭。他回忆道:

当我刚到这里时,有些学生选修怀履光主教的“传教语言”课程,还有其他教师的课程。那些课程的学术水平差得令人震惊,我只能取消这些课程。我引进了与牛津大学完全相同的课程—基于古典著作的课程。也就是说,学生前两年要深入地学习文言文,第三和第四年要专注于对中国古典文学、历史、哲学和现代汉语的深入研究。之所以以古代经典研究为主,是因为这是所有学术研究的基础。起初开设的课程与牛津大学的课程设置完全相同。说实话,我们后来一直与牛津大学在不同层次上交换学生。学生水平一直符合牛津大学的要求。①多伦多大学档案馆档案号:B1978/0023/ Dobson, William Arthur Charles Harvey。(采访录音)

杜百胜在东亚系进行的教学改革加上对专业汉学家的培养和延揽,改变了十年来以传教为目的的旧制,形成了以哲学、文学、文化为主的专业汉学教育体系。至此,传教士汉学教育在加拿大划上了句号,并转入专业汉学阶段。翻阅多伦多大学《校长报告》的历年学术成果汇总,我们可以清楚地看到学术转型带来的学术成果的显著变化。

三、加拿大汉学发展的缩影:杜百胜

哈佛大学东亚系讲座教授王德威(David Derwei Wang)曾说:“海外汉学不管在国内怎样的蓬勃和热闹,在国外相对于英美文学与文化研究来说,还是绝对的小众。”②季进:《另一种声音—海外汉学访谈录》,上海:复旦大学出版社,2011年,第77页。那么在20世纪上半叶,汉学研究恐怕可以说是“小众之中的小众了”。在举步维艰的学术环境中,杜百胜坚持不懈地推广汉学。1975年为表彰杜百胜在汉学研究中的贡献,加拿大总督向他颁发了“加拿大勋章” (Order of Canada),③加拿大勋章是加拿大的最高平民荣誉勋章,也是最重要的加拿大荣誉制度之一。勋章共三等,杜百胜荣获二等勋章(Officers of the Order of Canada)。他因此成为加拿大第一个获此殊荣的汉学家。

对于汉学研究的重要性和必要性,杜百胜曾于1956年1月在《高等教育期刊》(The Journal of Higher Education)上发表《大学课程中东方研究之地位》(“The Place of Oriental Studies in a University Curriculum”)一文。文章阐述了东方研究的必要性,同时抨击了西方中心主义。文章指出:

东方研究符合加拿大国家利益。目前大学的问题是只研究“西方人”。在大学课程中,“经典”是指西方经典,“历史”指西方历史,“哲学”指西方哲学。只有在伯特兰·罗素(Bertrand Arthur William Russell,1872—1970)到访东方之后,“西方哲学”这个词才得以普遍使用,这意味着除了西方以外,东方哲学也应有一席之地。学术狭隘主义甚至为东方研究的各个领域贴上了标签。有人认为,对阿拉伯语研究的目的是为了恢复希腊遗失的经典和进行医学研究;对梵文的研究就是为了追溯我们自己语言的起源。“东方研究”这个术语本身就凸显了这种狭隘主义,因为它暗示着能“正确研究人类的”只有西方人。④多伦多大学档案馆档案号:B89-0019/(002)/10.4 publications and paper read (1958-61)。

1959年,杜百胜在加拿大大学及学院协会(Association of Universities and Colleges of Canada)大会上宣读了文章《亚洲研究与加拿大大学》(“Asian Studies and Canadian Universities”),受到社会各界的好评。联合国教科文组织加拿大委员会(the Canadian Commission for UNESCO)数次向杜百胜索要复印件以供委员们阅读。1959年9月4日,加拿大驻斯里兰卡高级专员卡维尔(Nik Cavell)写信给杜百胜:

拜读了您在6月9日加拿大大学及学院协会会议上的发言,我想告诉您,我多么赞同您的观点。全世界最需要的就是东方与西方更多的交流。我很高兴能有加拿大人站出来,清楚地表达这个观点。在亚洲工作了25年后,我愈发清楚地认识到,西方除非更深入地了解东方,否则这个可怜的世界的麻烦只会越来越多。我希望您的文章能受到大学的重视,亚洲研究能如您所愿,在大学中充满活力地发展起来。⑤多伦多大学档案馆档案号:B89-0019/(002)/6.2 Act of Congress1967,1959年9月4日卡维尔的回信。

亲身经历了1947—1952年《斯卡布勒报告》(“Scarbough Report”)⑥劳伦斯·罗杰·拉姆利(Lawrence Roger Lumley,1896—1969),第11任斯卡布勒伯爵,他领导的委员会于1947年提交的《斯卡布勒报告》认为,应大大加强大学开展东方、斯拉夫、东欧、非洲领域相关的研究和培训能力,并为此提供了大量资金。在英国刮起来的亚洲、非洲研究的学术春风,又逢1966年美国国会颁布《国际教育法案》(“International Education Act”)①该“法案”决定“美国在1967年至1969年间,向大学投入大量经费开展国别研究。1967年投入100万美元,1968年投入4 000万美元,1969年投入9 000万美元。”,杜百胜欣喜地认为加拿大的东方研究春天到来了。1967年3月1日,他向加拿大当局和社会各界朋友发出大力开展东方研究的倡议信,随信附上了美国《国际教育法案》。没过几天,回信如潮。3月3日,杜百胜收到加拿大艺术委员会主席让·布夏(Jean Boucher,1926—2011)的回信:“委员会无法因为我们的邻居花大钱进行这项研究,就同意为这个单一学科提供特别的待遇。”②多伦多大学档案馆档案号:B89-0019/(002)/6.2 Act of Congress1967,1967年3月3日让·布夏(Jean Bouche)的回信。3月8日,加拿大经济委员会主席多伊奇(John J.Deutsch)回信:

感谢您告知美国1966年《国际教育法案》的内容。尽管我已经知道在这个领域的一些动向,但并不知道进展如此之快,情况悉知,有机会的时候我会尽我应尽之责。③多伦多大学档案馆档案号:B89-0019/(002)/6.2 Act of Congress1967,1967年3月8日多伊奇(John J.Deutsch)的回信。

3月15日,收到加拿大大学事务大臣戴维斯(William G.Davis)的回信:

国际研究是我非常感兴趣的领域,我建议,如果我们要向前迈出重要的一步,联邦援助必须与美国采取的主动行动一致。这样的联邦行动不只会给加拿大带来重要的教育福利,也会招致许多其他领域对各省高等教育部门提出申请,从而带来的非常严重的经济负担。④同上,3月15日,戴维斯(William G.Davis)的回信。

翌日,加拿大总理办公室秘书回信:“总理离开渥太华前,委托我回信。感谢您令总理获悉美国议会对国际研究的经济资助。”⑤同上,3月16日加拿大总理办公室(Office of the Prime Minister)回信。同日,收到加拿大皇后大学校长科里(James Alexander Corry,1899—1985)的回信:

虽然他们在很多领域毫不犹豫,但联邦政府和省政府都不愿将资金浪费在高等教育上。让各省将专项资金投入国际研究几乎是不可能的。而在目前的环境下,我对您的建议的有效性持悲观态度。⑥同上,3月16日科里(James Alexander Corry)的回信。

4月3日,加拿大对外事务国务大臣马丁(Joseph James Guillaume Paul Martin,1903—1992)回信:

如你所知,我部内已设立了一个新的“学术关系科”,负责决定我部如何协助加拿大各大学进行国际研究。该部门了解美国国会通过的《国际教育法案》对加拿大可能产生的影响,目前正在研究最合适的途径,使该部门向加拿大国际研究中心提供某种程度的资助。⑦同上,4月3日马丁(Joseph James Guillaume Paul Martin)的回信。

5月19日,加拿大人力资源与移民部副部长肯特(Tom Kent)回信说:

我和我的朋友们正在渥太华努力工作,研究一个项目,这个项目是您希望的那样。……项目没成熟之前就进行讨论毫无益处,因此很抱歉,我只能保证我很关注您的提议,我和我的同事们正在努力工作。⑧多伦多大学档案馆档案号:B89-0019/(002)/6.2Act of Congress1967,1967年5月19日肯特(Tom Kent)的回信。

令人遗憾的是,加拿大政府并没有对亚洲研究产生多大的兴趣。正如杜百胜发出的感慨:

幸运的是,我一直得到多伦多大学校长的大力支持。我认为功劳应属于多伦多大学而不是加拿大政府。因为这是个非常昂贵而庞大的新项目,多伦多大学完全从大学的预算出资,并且持之以恒。其他大学却只能依靠政府的资助和基金来进行研究。⑨多伦多大学档案馆档案号:B1978/0023/ Dobson, William Arthur Charles Harvey。(采访录音)

加拿大汉学研究的学术环境并不理想,政府对高等教育和国际研究投入的经费远远不够。尽管如此,杜百胜一直保持着强烈的经世情怀。他坚信,学者要投身到社会中,不能“两耳不闻窗外事”。杜百胜说:

我认为研究和教学之间不是二元对立的,参与社会生活与个人研究之间没有分歧。我在这个国家承担各种公共职责。例如,我仍然受雇于加拿大陆军。我自己的学术研究非常深入。我是汉语语言领域的权威,我的研究根本不是为了完成任务,甚至不大可能借此找到工作。我之所以投身于到这艰深的研究中是因为它令我产生知性。①多伦多大学档案馆档案号:B1978/0023/ Dobson, William Arthur Charles Harvey。(采访录音)

杜百胜的学术生命随着他的早逝戛然而止,但他的作品影响深远。最具影响力的著作有:1959年出版的《晚期上古汉语语法研究》(Late Archaic Chinese—A Grammatical Study)、1962年 出版的《早期上古汉语—描写语法》(Early Archaic Chinese—A Descriptive Grammar)、1963年出版的《孟子》(Mencius—A New Translation Arranged and Annotated for the General Reader)译本和1974年出版的《汉语虚字字典》(A Dictionary of the Chinese Particles)。他翻译的《孟子》是众多英译本中唯一入选“联合国教科文组织代表作品集(中国系列)”的作品。他耗费十几年的时间翻译了《左传》,几近完成之时,却因突然离世而未能付梓。

1982年,杜百胜因病去世,享年68岁,案头还摆放着未译完的《左传》。杜百胜有着传奇的人生经历。早年曾在中国和新加坡传教。第二次世界大战中他晋升为英军陆军中校,为蒙巴顿将军(Lord Mountbatten,1900—1979)和卡尔顿将 军(Gen.Carton de Wiart,1880—1963) 担任私人参谋。“二战”结束后曾经被派往挪威,起草有关战犯的文件。他在开罗会议上为丘吉尔首相做中文翻译,并因此获得蒋介石的夸奖:“你是半个中国人。”他是蒋介石政府颁发的“云麾勋章”得主和牛津大学中国政府奖学金得主。他曾是加拿大皇家学会(Fellowship of the Royal Society of Canada)会员,连续九年担任美国哈佛大学监察委员会(Board of Overseers of Harvard University)委员、联合国教科文组织加拿大委员会(the Canadian Commission for UNESCO)委员。因他在文化领域的贡献卓著,获得了加拿大艺术委员会的“默尔森奖”(Molson Prize)。鉴于他在汉学研究的杰出贡献,他成为加拿大汉学界首位“加拿大勋章”获得者。这位“声名卓著的汉学家、训练有素的史学家和才华横溢的翻译家”②《东学西渐—北美东亚图书馆1868—2008》,第162页。是加拿大传教士汉学转向专业汉学的引路人,为加拿大汉学教育与研究做出了非凡的贡献。

结语

杜百胜认为,对中国乃至东方的研究是深入了解东方的必由之路,他试图摆脱“西方中心主义”的禁锢,对中国进行纯粹的知识生产。但从1967年他的一篇文章中我们不难看出,他汉学研究的立足点仍然是西方。文章指出:

大学有责任对伊斯兰教国家、南亚、中国和日本等这些陌生世界进行独立而严肃的学术研究,并据此制定明智的政策。这些国家处于上升状态,会越来越受到我们的关注。毛泽东多次引用公元前3世纪的一位中国古代战略家的话,他说:“知己知彼,百战不殆”。③W.A.C.H.Dobson, “Understanding China,” Varsity, Graduate,1967(5), p.75.

西方汉学家身处东方学研究范式之中,以其意识形态,从跨文化研究视角研究中国是普遍现象。我们不能以二元论非此即彼地区分西方汉学家对中国的态度:或把中国描绘成理想中的乌托邦,或把中国涂抹成妖魔鬼怪。对加拿大汉学的研究才刚展开,由此进行的基础研究是进一步展开跨文化讨论的基础。