别样的“中”与“西”

——中山陵形式问题新探

孙美琳(北京大学 艺术学院,北京 100871)

南京中山陵是中国民主革命先行者——孙中山先生的陵墓,是中国近代至关重要的建筑作品。它由中国第一代留美建筑师吕彦直设计,体现了中国古典建筑形式与西方现代物质技术相结合的建筑风格。就建筑史而言,学者对其“中西合璧”的形式语言讨论较多,其中虽有见解独到者,但更多为概括性的风格描述。而随着中国近现代建筑研究的不断深入,关于中山陵“中”“西”建筑形式的研究却没有得到推进,不禁引人发问:对中山陵“中西融合”建筑形式的研究是否已经饱和?再察中山陵及前人相关研究,笔者发现,中山陵建筑形式中的中、西元素仍存在一些问题值得反思与深入探讨,包括:中山陵的轴线布局、其借鉴的中国传统建筑形式以及中山陵的位置与其开放布局的关系。通过对它们的再研究,笔者所获得的对中山陵“中”“西”形式的理解与当前的研究不尽相同。

一、视觉的启示——来自西方的轴线布局

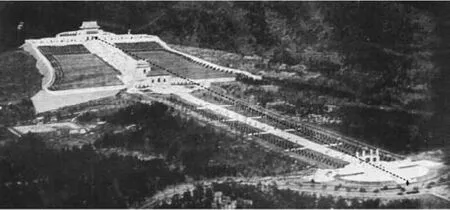

中山陵由牌坊、陵门、碑亭、祭堂与墓室四组主体建筑构成(图1),沿南北轴线对称布局。以往的研究者往往据此称其效仿中国明清皇陵的轴线组织形式,而笔者发现,这一布局还隐藏着另外一条源于西方的轴线以及以其为中心的西方轴线体系。

文艺复兴时期,西方世界发现了线性透视。据朱剑飞研究:“无论是在技术还是观念层面上,线性透视都在文艺复兴及其后的欧洲建筑形态中找到并发展了一种新的构图……长直的(林荫)大道,长焦的透视通道,投向高大立面的中轴线、立面开阔的广场、长焦透视大道尽端的立面和大体量建筑等,都是1400年以来许多欧洲城市新构图的关键要素。”[1](图2)这是一种以线性透视为基础的轴线体系,其主要特征为“对称、立面、开放广场、长焦透视走廊这些依附于或者说与轴线密切相关的因素”[2]以及“客体化,或者说将建筑作为客体来建造的倾向”[3][4],即在构图中心位置上培养体量的倾向。在这些特征中,“轴线”和 “客体”是这一轴线体系中反复出现的、本质的两个要素,[5]且与线性透视中的观看行为密切相关:“轴线是从眼睛射向客体的中心视线,也是这两点之间传递的连线……客体是被凝视的实体,并且在透视法的理性的、数学的空间中被确立、被定位。”[2]84

图1 中山陵全景图。王鹏善主编:《中山陵志》,南京:南京出版社,2013年

图2 罗马圣彼得堡大教堂。John Musgrove,ed.,Sir Banister Fletcher's A History of Architecture,London:Butterworths,1987,p902

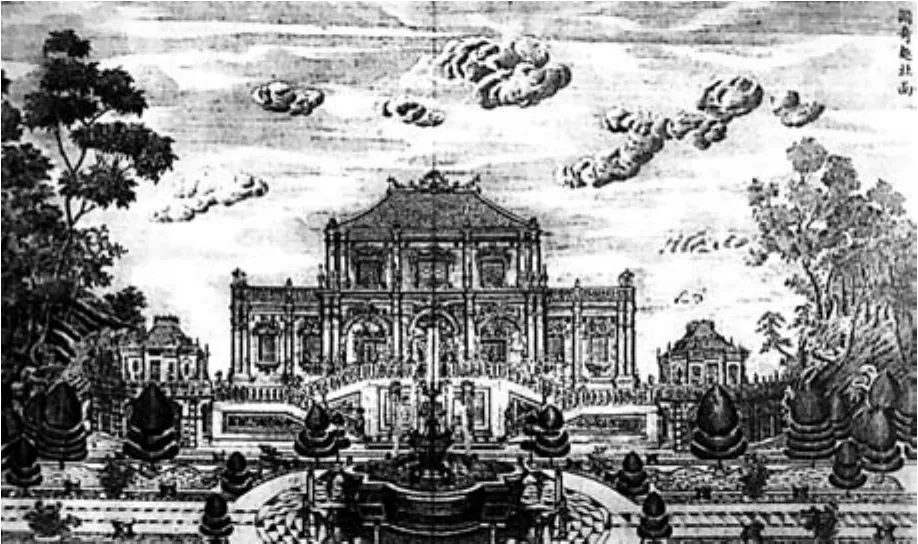

这一西方轴线的空间范式与中国并非没有交集。清乾隆帝时期,这一轴线体系随长春园“西洋楼”的修筑引入了中国。朱剑飞在另一篇文章《雍正七年(1729):线性透视,近代化的一个起点》中,分析“西洋楼”(图3)对中国建筑发展的影响时,展示了这一西方轴线体系在“西洋楼”建筑中的应用。他同时比较了这一西方轴线体系与中国传统轴线组织方式的不同,从而进一步明确了此西方轴线体系的相关特征:“西洋楼体系中,单体建筑尺度变大,单体建筑作为独立体在空间布局中的重要性也得到提高。尽管整体布局中,作为中国传统的墙体得到运用,但是这些建筑物不再是院落围合边界的一部分,而是扮演了占领场景的独立物体的重大角色。建筑的整体立面,比本土传统的一般建筑更大,对于空间的界定也起到更重要的作用。与此平行又强化这些效果的是以透视法为基础的视轴线的新用法。如果说中国传统的轴线是“组织”的话(把不同院落的轴线一段段组织起来,而非为直接的长焦视线所用或被其打通),那么新用法是直接的、‘视线’的,构成一个长焦透视,直接打在作为舞台布景的正立面上。”[6]近代以来,渐开的国门使西方建筑师以及欧美建筑风格涌入中国,高大单体的建筑形式在中国愈发普遍。1920年后,留学海外的中国建筑师陆续归国,他们将所学法国学院派的建筑设计方法(如阴影法、透视法)应用到回国后的建筑设计中,促进了建筑作为高大单体的概念在中国的普及。西洋楼引入中国的承重墙结构及其之后逐渐采用的钢筋和混凝土材料,更是对单体建筑尺度与体量的增长起到了直接的推动作用。于是,西方以长焦透视为基础的建筑设计方法在中国蔓延开来。中山陵就是在这一大背景下设计修建的,而其设计者——吕彦直恰好又是第一批于美国接受法国学院派建筑体系教育,后又回国发展的中国建筑师。

图3 谐奇趣建筑北立面,《圆明园西洋楼》二十图景第二幅。故宫博物院编:《清代宫廷绘画》,北京文物出版社,1992年,219页。本文引用的朱剑飞对西洋楼的论述在其原文中配此图

图4 中山陵 伍联德:《中国景象》,上海:良友图书印刷有限公司,1934年,第63页。图中三段箭头由笔者所加,以示陵墓的组织方式

图5 中山陵。伍联德:《中国景象》,上海:良友图书印刷有限公司,1934年,第63页。图中人物示意图及箭头由笔者所加,以示眼睛望向祭堂所经过的路线

图6 中山陵祭堂。王鹏善主编:《中山陵志》,南京:南京出版社,2013年

中山陵形成了以台阶贯穿牌坊、墓道、陵门、碑亭、祭堂和墓室的建筑序列,排列在自南向北的中轴线上。正是这一中轴线连接了它们每个建筑单体,并将其一段段地组织了起来(图4)。从这一陵墓的组织方式及陵墓的组成部分看,中山陵的轴线序列确实出自中国古代明清皇陵的轴线组织体系。然而,若从“视觉”的角度分析这一轴线序列,我们将会发现另有一条轴线隐藏其中。站在中山陵的起点,即通往牌坊所在扇形广场的台阶处,向高出的祭堂仰望,目光便会掠过牌坊、陵门和碑亭的顶部,直接打到“作为舞台背景”的祭堂的正立面上(图5)。祭堂(图6)位于中山陵空间开阔的第十层大平台上,其底边长30m,进深25m,高29m,可见其体积之大。相应的,祭堂正立面也因此具有了相当的尺度,形成一个可观的大建筑立面:采用“古典主义的‘三段式’构图,左右对称,两边各有一个突出的墩台,中轴线的四柱廊庑之后为三扇拱形门,与巴黎大凯旋门(Jean-Francois Chalgrin,1806-1836)一样,适成一几何上的正方形。祭堂的中间部分——三扇拱门和重檐顶——构成一个矩形,宽高比例为3:5,两边部分各占五分之一的比例”[7],而3:5的比例,“正处于斐波纳契数列之中,它与正方形都是西方古典式建筑所偏爱的理想比例”[7]。再加之祭堂花岗岩的材质与四角“堡垒”式的设计,这一切使祭堂具备了相当的体量和一定的“崇高感”,成为这组建筑群的高潮和中心。祭堂成为了“客体”,祭堂的立面成为了可视的大建筑立面,从牌坊至祭堂也因观看行为形成了一条轴线。这一轴线沿着眼睛仰观祭堂的视线,经过牌坊、陵门、碑亭的顶部,直接到达祭堂。它与眼睛仰观祭堂的视轴线现重合,连接了眼睛和作为高大单体建筑的祭堂,成为站在陵墓起点、观看中山陵最主要建筑物——祭堂的长焦透视轴线。于是,由眼睛看向祭堂所形成的视平面上,便形成了上述来源于西方世界的轴线组织体系。

二、两个来源——中山陵中的中国传统建筑元素

作为一座“中西融合”风格的陵墓建筑,中山陵中的西方建筑元素已得到比较深入的研究。建筑史学者赖德霖找到了吕彦直在修建中山陵时所借鉴的西方建筑及空间原型 :“墓室中下沉的墓圹源于纽约格兰特墓及巴黎拿破仑墓,而祭堂则模仿了华盛顿林肯纪念堂的空间设计。”[7]135除此之外,在单体建筑的细节上,赖德霖也找到了中山陵所采用的西方古典建筑比例。[7]

相比之下,学界对中山陵中国建筑元素的讨论则过于简单。已有研究主要涉及以下两点:一为前文所述其轴线布局受到明清皇陵的影响,二为中山陵的建筑元素能从明清帝王陵寝中找到对应。然而,相关讨论并不是分析性的,而只是概括性的风格描述,具体到单体建筑的形式研究亦没有如讨论中山陵的西方元素般展开。单体建筑哪些层面上受到了明清建筑的影响?是有具体的建筑原型作为参考,还是借鉴了多种建筑形式?是完全移植参考建筑的形式还是部分选取、有所改变?只有厘清以上问题,才能真正理解“中”“西”建筑元素在中山陵的设计构思中所起到的作用,从而更全面地认识中山陵。

(一)对明清紫禁城的间接认识

1913年,吕彦直从清华学堂毕业,考取了公派留学美国的资格,进入康奈尔大学学习建筑。当时美国康奈尔大学的建筑教学采用的是法国学院派的教学体系。因此可以说,在吕彦直进入到专业的建筑领域后,其对建筑的认识首先是来自西方的。

1918年的夏天,吕彦直进入美国建筑师亨利·K·墨菲在纽约的建筑事务所担任绘图员。①According to Jeffrey W. Cody, in summer1918,the firm began to employ at least one Chinese draftsman, Lu Yanzhi .And Lu Yanzhi's employment was referred to Lu's letter to Murphy,3 March 1922,in Murphy Papers, Alexander Murphy,Branford, Connecticut. Jeffrey W.Cody, Building in China: Henry K.Murphy's “Adaptive Architecture,” 1914-1935,The Chinese University of Hong Kong,2001,p63and p96,note 10.1921年初,吕彦直回到中国,又就职于墨菲在上海设立的分公司,直至1922年3月辞职。亨利· K·墨菲是中国近代建筑史上非常重要的美籍建筑师。他擅长将中国古典元素与西方现代物质技术结合,并以此方法在中国设计了一批中西融合的建筑作品,称之为“适应性建筑”。就在吕彦直就职于墨菲建筑事务所期间,墨菲成功接下了金陵女子大学(图7)和燕京大学(图8)的项目,而这两个学校的设计正是墨菲“适应性建筑”的代表作:“在金陵女子大学的设计中,他尝试用钢筋混凝土仿制斗栱,用红色壁柱在西式墙面上组构中国宫殿式立面构图,探索了一套处理宫殿化特征的设计手法。在燕京大学校园规划中……单体建筑模仿宫殿形式的手法更趋成熟,但功能、结构是全新的,室内设备是很先进的……这样的规划、设计,当时认为体现了西方近代的物质文明与中国固有的精神文明的结合……”[8]因此,学界普遍认为,正是跟随墨菲工作的近四年经历,使吕彦直掌握了墨菲擅长的以西方物质技术处理中国建筑形式的方法,从而使其在设计中山陵时,对这一方法运用自如。

图7 原金陵女子大学文学馆。张燕主编:《南京民国建筑艺术》,南京:江苏科学技术出版社,2000年,第35页

图8 原燕京大学贝公楼。何晋著:《燕园:文物、古迹与历史》,北京:北京大学出版社,2018年,第41页

笔者认为,这段经历的意义并非仅限于此。这也是吕彦直进入建筑领域后,首次以建筑学科的专业眼光来审视中国传统建筑形式。墨菲对金陵女子大学与燕京大学的设计主要参考了明清时期紫禁城的建筑形式,[9]作为绘图员的吕彦直因此间接认识了紫禁城的建筑特点,从而获得了对中国传统建筑元素建筑学意义上的初步认知。这就意味着,在吕彦直原有的知识体系里,不再仅有其最初接触的西方建筑系统,中国传统建筑也开始被纳入进来。而作为吕彦直在专业领域初次长期接触到的中国传统建筑,紫禁城的建筑样式很有可能会影响到吕彦直对中国传统建筑的理解,以至影响到其对中山陵中国传统建筑元素的设计。

图9 中山陵牌坊。王鹏善主编:《中山陵志》,南京:南京出版社,2013年

图10 清景陵牌坊 笔者摄

图11 中山陵陵门 南京市档案局、中山陵园管理局编:《中山陵史迹图集》,南京:江苏古籍出版社,1996年,第8页

(二)中山陵与明清皇陵

1925年5月2日,孙中山先生葬事筹备会议决议向国内外公开征集陵墓建筑图案,15日公布《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》,要求“祭堂图案须采用中国古式而含有特殊与纪念之性质者”[10]。吕彦直能在此次竞选中获得头奖,必然也在“中国古式”的研究上下了一番工夫。依据早期的材料,学界只能通过概括性的、直观的形式描述来阐明中山陵的设计受到明清建筑的影响。2009年,建筑文化考察组编著的《中山纪念建筑》披露了吕彦直的合作伙伴黄檀甫代表吕彦直在中山陵奠基典礼上的致辞:“我国今天所存之明孝陵,及北方明十三陵、清东陵等,皆在建筑上具有最贵之价值”[11]。这是以文字材料的形式从一定程度上证明了吕彦直对明清建筑是颇为熟悉的,同时也佐证了中山陵在设计上与明清皇陵有一定的关系。那么,具体而言,中山陵的建筑形式在哪些方面与明清皇陵有着怎样的关系呢?

图12 明长陵陵门 笔者摄

图13 中山陵碑亭。中山陵祭堂匾额。 建筑文化考察组编著:《中山纪念建筑》,天津:天津大学出版社,2009,第200页

图14 明十三陵神道碑亭 笔者摄

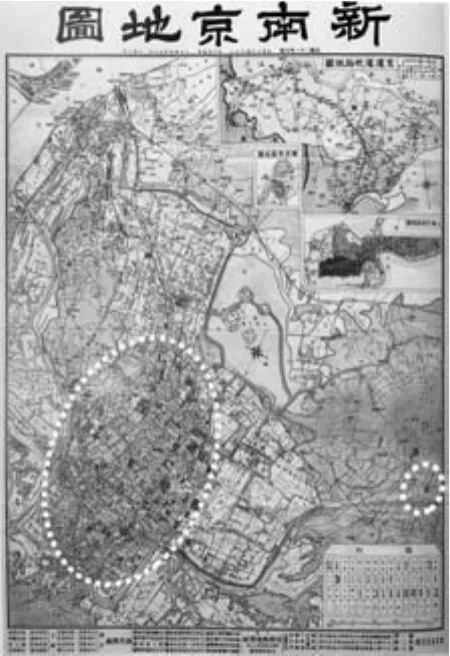

中山陵入口处的“博爱坊”(图9)在明代陵墓的牌坊中找不到对应的样式,却与清圣祖景陵的牌坊(图10)形制相似,即皆采用冲天式,只是间数由六柱五间减为四柱三间。其陵门(图11)形制如明代长陵陵门(图12),碑亭(图13)在形制上则与明清皇陵中的碑亭(图14)基本一致。 其华表(图15)采用了望柱的形式,尤其与明十三陵神道望柱相仿(图16)。而查吕彦直对其参选图案的说明,在描述祭堂与平台的设计时,他只提到平台两端设立二石柱,并没有提到“华表”:“祭堂平台阔约百尺,长四百八十尺。台之两端立石柱各一”[12]。再查此二柱最初的图像,正是今天所看到的“华表”的样式,即明十三陵神道望柱的形式而非十三陵神道华表(图17)的形式。由此可推断,当下我们所称中山陵的“华表”很有可能就是望柱,“华表”只是后来对其称呼上的改变。

图15 中山陵华表。王鹏善主编:《中山陵志》,南京:南京出版社,2013年

图16 明十三陵望柱 笔者摄

图17 明十三陵华表 笔者摄

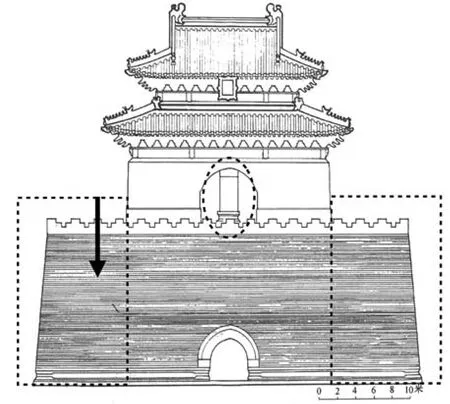

图18 吕彦直对中山陵祭堂的最初设计。孙中山先生葬事筹备委员会编:《孙中山先生陵墓图案》,上海: 民智书局,1925年

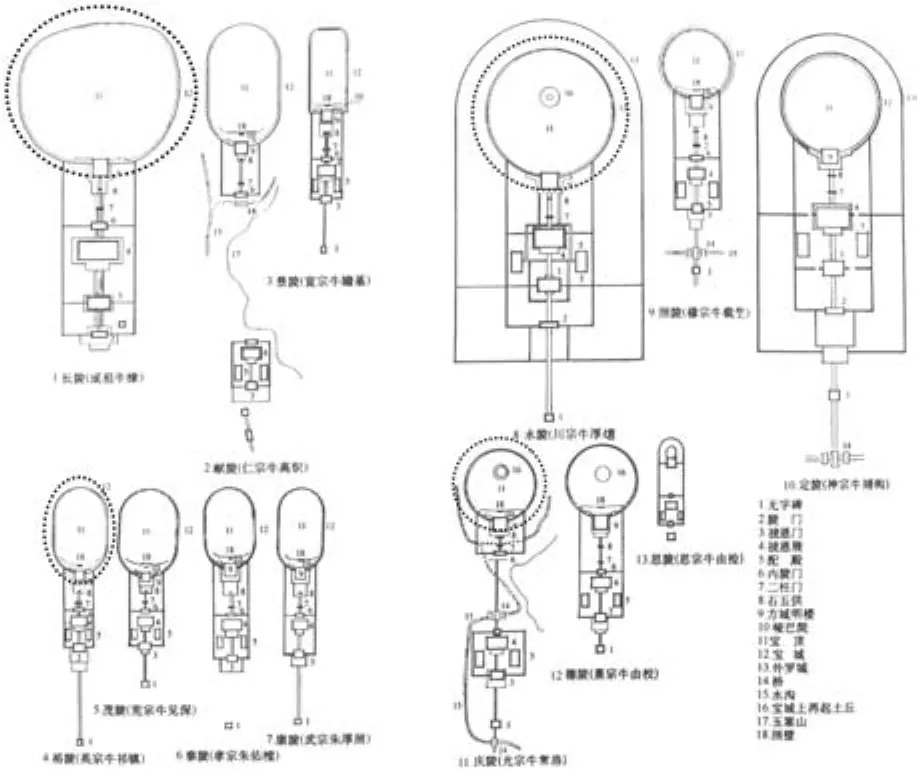

祭堂是中山陵最重要的建筑。虽然学界已证实其比例与构图主要来源于西方学院派的建筑传统,但是从设计构思上讲,祭堂的形制也有来自中国传统建筑的可能性。杨秉德教授最早提出,祭堂的 “建筑构思似源自明清帝陵形制较简朴的碑亭”[13]。卢洁峰以此为基础,提出“吕彦直设计的祭堂是明楼中‘方城明楼的变体’,过程如下:第一步,将位于下部的‘方城’分解、向四周收缩为四角堡垒。第二步,将位于‘上'部’的‘明楼’降下至原‘方城’的位置。第三步,将四角‘堡垒’与‘明楼’融合为一体。”[14]明代皇陵首创在神道上设立大碑亭的制度,碑亭形制皆为重檐歇山,四出陛,内置神圣功德碑。观中山陵形制大致与其相仿,且考虑到吕彦直最初对祭堂的设计也是在其中立碑(图18),大碑亭一说确实不无合理之处。

事实上,从明代长陵开始,明楼便开始采用与碑亭一致的建筑形制:重檐歇山式屋顶、正方形平面,建筑四面各辟有一券门,中央置圣号碑一通。[15][16]因此,按照杨秉德的说法,祭堂参照了大碑亭的形制,其实也就相当于参照了明楼的形制。然而,笔者更倾向于卢洁峰的解释,即祭堂为“方城明楼的变体”。因为此解释可以通过同一建筑系统,即明代皇陵系统中“方城明楼”这一建筑组合来解释整个祭堂,包括四角石室堡垒造型的形式来源,而祭堂形制来源于碑亭的解释则无法说明其四角石室的形式出处。为了弥补这一缺憾,采取“碑亭说”者通常将四角石室的来源归结于西方,但因找不到明确对应的建筑形式,便将其概括性地解释为西方建筑体量感的体现。总结而言:卢洁峰的解释表明祭堂的设计来源是一个逻辑统一的整体,且有明确的建筑原型。杨先生的解释却需要不止一个建筑系统来完成,略显拼凑,且对于四角石室的解释不够明确。因此,对于祭堂形式构思的来源而言,笔者更倾向于卢洁峰“方城明楼变体”的解释。

图19 明长陵方城明楼正立面图。潘谷西主编:《中国古代建筑史 第四卷:元明建筑》,北京:中国建筑工业出版社,2001年,第201页。示意线及示意箭头由笔者加入,以示意方城向下打破明楼的过程

图20 明长陵匾额 笔者摄

图21 明定陵匾额 笔者摄

笔者在此基础上更进一步:祭堂不是由方城首先收缩为四角,再与下降的明楼组合而成,而是明楼直接垂直向下,打破并取代了方城的中部区域,与被打破后的方城所剩的四角,重新组合成祭堂的形式(图19)。另外,从立面比较,明楼上下檐间悬挂匾额,书写陵名,如“长陵”“定陵”等(图20、21);中山陵的祭堂亦在两檐之间悬挂匾额(图22),与明楼做法一致,而碑亭的上下两檐之间则没有匾额的悬挂,这一点亦支持了祭堂的形式源于方城明楼的解释。沿此思路,笔者找到了中山陵“祭堂和墓室”这一组合的设计来源。1925年5月15日,葬事筹备处公布了《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》,要求“容放石椁之大理石墓安放于祭堂内”[10],吕彦直却独辟蹊径将墓穴设置于祭堂之后,于祭堂后壁开门与墓穴直接相连,获得了评委的称赞。王一亭评价:“墓在祭堂后合于中国观念”[17],凌鸿勋评价:“祭堂与停柩处布置极佳、光线尚足”[18]。那么,这一与众不同设计构思来源于何处?笔者认为 ,这一构思源于明清皇陵中“方城明楼”与宝城的组合。“方城明楼”作为宝城的入口,与宝城前后相接,并与宝城呈现前方后圆或椭圆的平面布局。中山陵的祭堂与墓室亦前后相接、平面呈前方后圆之状,且祭堂在形制上与方城明楼颇有渊源,而其墓穴为半球状,又与宝城——围以砖墙的圆形土丘——形似(图23-26)。因此,我们有理由相信中山陵祭堂与墓室前后相接的设计来源于“方城明楼”与宝城这一空间组合的平面布局。

虽然没有文字材料直接证明吕彦直的设计思路如上述所言,但根据有逻辑的形式对比,这种设计应该是受到了“方城明楼”的启发。

图22 中山陵祭堂匾额。 建筑文化考察组编著:《中山纪念建筑》,天津:天津大学出版社,2009年

图23 明十三陵各陵平面图。潘谷西主编:《中国古代建筑史第四卷:元明建筑》,北京:中国建筑工业出版社,2001年,第197页

图24 中山陵祭堂、墓室平面图。孙中山先生葬事筹备委员会编:《孙中山先生陵墓图案》,上海:民智书局 ,1925年

图25 中山陵鸟瞰图。王鹏善主编:《中山陵志》,南京:南京出版社,2013年

图26 昭陵全景。胡汉生:《明十三陵研究》,北京:北京燕山出版社,2013年

图27 通往中山陵祭堂与其所在平台的台阶。China Weekly Review,May 25,1929,p553

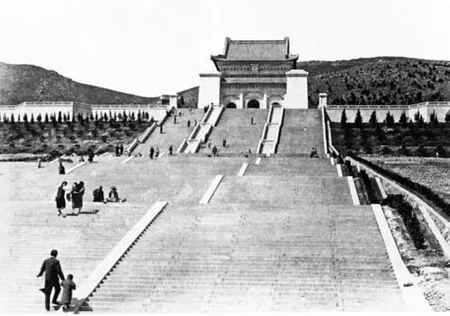

三、钟山建陵——并非完全的开放性

在中山陵的设计中,有一处形式特征格外引人注意:以牌坊为起点,层层台阶分成十段,形成缓缓向上之趋势通向祭堂;各段台阶之间设平台,置建筑物或纪念物品,形成视觉缓冲;祭堂则立于第十层的大平台上,平台面积约5200平方米,除祭堂(约620平方米)和华表所占空间外,其余皆为空地,形成空旷舒朗的平台空间(图27)。正是这一台阶和平台的设计使得整个中山陵的空间在视觉上呈现开阔宽广的特征,而由这一特征所引发的对其开放性的探讨则为这一部分的重点内容。

李恭忠在其对中山陵的研究中,通过对中山陵建筑及空间形式的考察,提出了“开放的纪念性”[19]以表明中山陵的建筑精神,并被其后的研究者认可。他指出:“所谓‘开放的纪念性’,首先是一种纪念性,即安葬和祭吊逝者、彰显逝者的历史地位、播扬逝者的不朽精神。”[19]205-206而所谓‘开放’又有两重含义,一方面是中山陵的建筑风格体现了中西结合的特征,传达了中华文明的时代出新这一主题;另一方面则是与中国传统陵墓相比,中山陵体现了鲜明的公共性和平民气质,其纪念功能面向更加广泛的大众。[19]206此“开放性”的第一重含义由中山陵中西合璧的建筑形式来体现,第二重含义则主要体现在中山陵层层向上的石阶、平台及祭堂前宽阔平台的设计上。这一设计不仅使整个陵墓的空间布局呈现开放特征,其形成的广阔空间更是呼应了《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》的要求,即“并须在堂前有可立五万人之空地、备举行祭礼之用”[10],极大方便了在中山陵举行大型公共纪念活动、谒陵活动及参观活动,使中山陵成为一个大型的公共空间。这一向公众开放的性质显然来自于西方建筑空间的设计和规划观念,与中国古代皇陵仅向皇室开放所体现的私密性截然相悖。

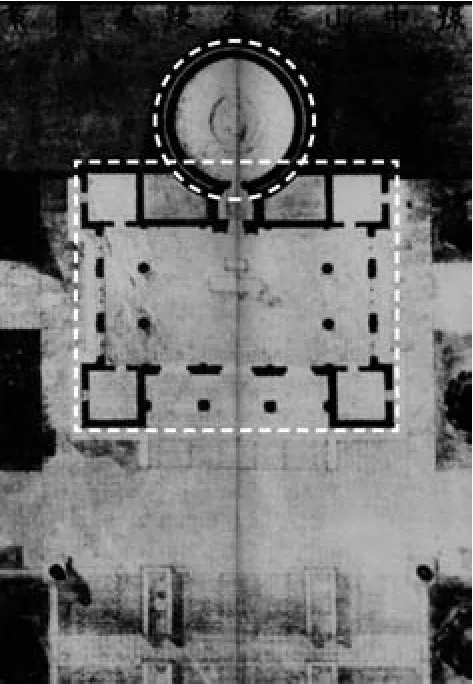

那么,当此源于西方的“开放性”建筑设计观念用于中国建筑组群的营建时,它是否能够完全被实现?或者具体而言,中山陵是一座完完全全的开放性建筑吗?既然“开放性”的观念源于西方,那笔者将考察两处与中山陵关系密切、修筑时间相近而略早,同时又向公众开放的西方纪念性建筑以重新斟酌中山陵的开放程度。第一处建筑为美国华盛顿的林肯纪念堂,第二处为莫斯科的列宁墓。中山陵于1925年5月征求图案,1926年初正式动工。林肯纪念堂竣工于1922年5月30日,早于中山陵的修建时间仅四年。其纪念对象为美国总统亚伯拉罕·林肯,他结束了美国的南北内战,维护了美国的国家统一。巧合之处在于,实现国家统一亦是孙中山的革命目标。孙中山终其一生,都在为实现民族国家的统一而付出着艰苦卓绝的努力。莫斯科的列宁墓始建于1924年1月25日,其修建时间仅早于中山陵两年,而其纪念之人物——列宁与孙中山的关系则更为密切。俄国十月革命的胜利促使孙中山加强了与苏联的合作,而此革命的领导者列宁也成为孙中山的革命友人及其敬仰的革命先驱。同时,列宁在俄国领导过多次革命斗争,并最终领导了俄国十月革命的胜利。孙中山亦在彼时不断探索领导中国民族革命走向成功的道路,使得两人的身份又多了一层相似之处。事实上,孙中山逝世后,便有人将他与林肯、列宁相提并论,如广东省农学会同人挽联云:

是俄罗斯的列宁,作平民革命先锋,奋斗三十余年,竟尔大志未酬,此身已逝;

是美利坚的林肯,示我们自由之路,可怜四百兆众,偶遇哲人其萎,回首何堪。[20]

另外,有研究表明,中山陵的设计借鉴了林肯纪念堂的多种建筑、空间元素。[21][22]亦有研究表明:虽然孙中山从未参观过列宁墓,但列宁墓在建构列宁崇拜中充当的角色已经超越了地域限制向孙中山展示了,即便死去,民族的英雄也应该留下一笔符号遗产。加之孙中山看到列宁去世后,苏联对“列宁”形象的崇拜,他更加相信,中国也需要一个类似的形象来成为民族国家的符号,而这个符号就应该是其本人。[23]于是,孙中山临终前表示,“愿如其友人列宁保存遗体”。[24]这意味着孙中山希望其遗体能如列宁的遗体般保持不朽,供公众瞻仰。其葬事也将成为一个公共性事件,从而促使中山陵被建成一个向公众开放的公共纪念空间。可以说,正是列宁墓间接使得中山陵成为一个“开放性”的陵墓。

由此观之,同样作为对外开放的公共纪念空间,中山陵与美国的林肯纪念堂、莫斯科的列宁墓有颇多相似之处。三处纪念性建筑修筑时间相近,又有上述潜在联系,且纪念之人同为领袖型人物,那么,中山陵的“开放性”与这两处西方建筑的“开放性”是否一致呢?解决了这一问题,中山陵是否是一座完完全全的“开放性”建筑也就有了答案。而据笔者考察,建筑物所在的地理位置成为解决上述问题的突破点。

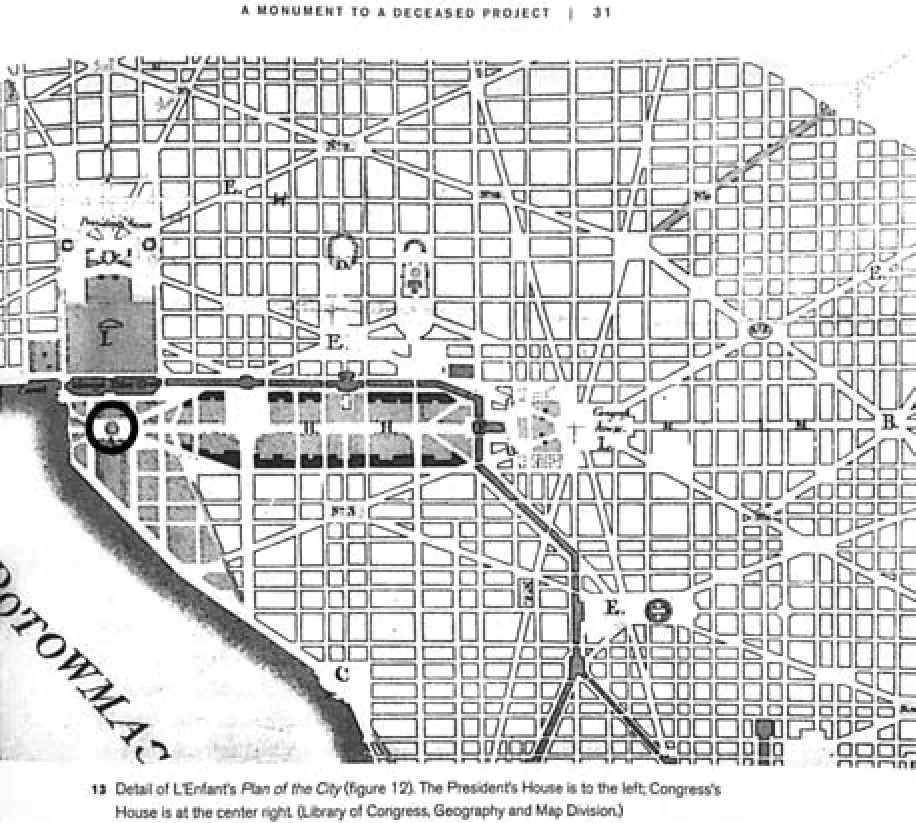

图28 皮埃尔 ·查尔斯· 朗方的华盛顿城市规划,圆圈内表示之后林肯纪念堂的位置。Kirk Savage, Monument Wars:Washington, D.C., the National Mall, and the transformation of the memorial landscape, University of California Press,2011,p31

林肯纪念堂位于华盛顿特区国家广场的西侧,而这一位置在18世纪90年代皮埃尔·查尔斯·朗方规划华盛顿特别区时就被置于街区之中(图28)。20世纪的麦克米兰计划将朗方的这一设想实现,使得纪念堂的位置非常便于公众参观。而华盛顿的居民,不论是忙于工作,还是为生活奔波,只要穿梭在这个城市中,就有可能经过它、看到它,它因此融入了华盛顿居民的日常生活。同样的情况也出现于列宁墓的选址。1924年1月24日列宁逝世后,苏联政府着手修建列宁墓,并将其位置选在莫斯科红场中。考察1917年的莫斯科地图,莫斯科红场就已位于交通发达的市区中心,被街区包围,苏联政府将列宁墓置于其中(图29),便使得莫斯科的市民在日常生活中也能“偶遇”列宁墓。因此,无论是林肯纪念堂还是列宁墓,它们都与周围的街区紧密相连,与城市的环境融为一体,并且已经成为居民生活的一部分。无需特意参观,只是日常出行,它们就会在不经意间出现于居民的视野,非常“亲民”。而若是特意去拜谒已逝去的伟人,其位置也非常容易抵达,极大方便了公众的参观。总体而言,它们的“开放性”,不仅体现在它们面向公众开放,还体现在它们的日常性以及参观它们的便利性上。

图29 莫斯科地图(1917) 圆圈内表示红场的所在位置 ①ПлангородаМосквыспригородами / Изд. Т-ваА. С. Суворина«Новоевремя».СПб.: Картогр. завед. А. Ильина, [1917]

图30 新南京地图(1932)。胡阿详、范毅军、陈刚主编《南京古旧地图集 图录》,南京:凤凰出版社,2017年

反观中山陵,它因循了中国古代皇陵建陵于山区的传统,选址于市区之外、南京东郊的钟山山区,与古代皇陵——明孝陵为邻,位置甚至高于明孝陵。(图30)如果不是特意拜谒,市区的居民是无法看到陵墓的。若是特意从市区去往中山陵拜谒,路途则颇为遥远,且要经过一段山路。加之民国时期交通不便,谒陵者必耗费一些气力与时间、经历一番辛苦才能抵达。而当拜谒者沿山路向上攀登时,又须时时仰望,便使这一拜谒过程具备了一种朝圣的意味,进而凸显了墓主人崇高的地位。

虽然中山陵已经面向公众开放,但它所处的位置又为公众的参观制造着困难,使得无论是陵墓本身还是被纪念者——孙中山都具备了一定的神圣意味。而上述两处西方纪念性建筑不仅允许公众参观,其位置的选择还为公众参的观提供了极大的便利,一方面拉近了公众与被纪念伟人的距离,另一方面也使建筑本身融入了日常生活。因此,地处钟山的陵址,对中山陵 “开放性”的形成产生了一定阻力,最终使中山陵呈现出一种不完全的“开放性”。

结 语

中山陵形式中的中西元素似乎是一个老旧的研究话题,然而,通过以上对中山陵的轴线布局、单体建筑形式及台阶、平台所体现的“开放性”的再研究,我们对其相关问题产生了三点新的认识,为中山陵的形式研究注入了新的血液。首先,中山陵的轴线布局不仅反映了中国传统明清皇陵中的中轴线组织方式,还在视觉上展示了西方文艺复兴时期出现的以透视为基础的轴线体系。其次,中山陵的建筑形式对于中国传统元素的借鉴不可简单以“效仿明清建筑形式”概括。它对庞大的明清皇陵系统的建筑形制进行了特定选取,亦对某些特定建筑形式进行了重新组合。其最重要的单体建筑——祭堂——就很有可能是依据明清皇陵的方城向下打破明楼后,重新组合形成的建筑形象而设计的。而中山陵所借鉴的中国传统建筑原型和形式的来源主要有两处:一是设计师吕彦直担任墨菲建筑事务所的绘图员时接触到的明清紫禁城图案,二是明清时期的帝陵建筑系统。最后,台阶和大平台的设计为公众的参观提供了开阔的空间,使中山陵从一定程度上体现出西方建筑设计中的“开放性”观念。然而,与同期西方“开放性”的纪念建筑选址于方便公众参观的地区不同,中山陵选址于远离市区、道路较为艰辛的钟山,使公众的参观变得困难。这在一定程度上阻碍了中山陵“开放性”的实现,使中山陵最终呈现出并不完全的“开放性”。因此,虽然对中山陵的形式研究已存在颇多“定论”,但当我们从新的角度看待中山陵形式中的中、西元素时,一个全新的中山陵便呈现在我们面前。