论中国与东盟国家在《南海行为准则》框架下构建打击南海海上跨国犯罪的法律机制

王 勇

(华东政法大学国际法学院,上海 200042)

20 世纪90 年代以来,海上国际犯罪的数量猛增,犯罪手段多样化且逐渐向专业化、集团化和国际化方向发展。①参见郝兵:《若干海上国际犯罪及其立法问题研究》,大连海事大学国际法学硕士学位论文,2008 年,第9 页。根据全球性商业风险顾问公司Control Risk 提供数据显示,全球海上安全事故的96%都与海盗及持械抢劫有关。②参见《2016 年上半年全球海上安全事故同比下降24%》,http://www.sohu.com/a/107634385_396916,2019 年9 月16 日访问。除海盗和武装抢劫船舶之外,其他诸如海上贩毒、海上贩运人口或海上恐怖主义等海上国际犯罪对国际社会的危害仍然不容忽视。例如,世界毒品贸易的年均数额高于世界石油贸易,达到五千亿美元,仅次于军火贸易的产值,国际上大规模的毒品运输也都是通过海运方式实现的。③参见赫钎宏:《论登临权对毒品犯罪的行使不能及相关立法完善》,西北大学国际法学硕士学位论文,2013 年,第17 页。南海地区具有重要的战略意义,海上跨国犯罪案件频发,且种类多样,主要涉及海盗罪、危及海上航行安全罪、危及大陆架固定平台安全罪、破坏海底电缆和管道罪、海上贩运毒品罪、海上贩奴罪、海上走私罪、海上恐怖主义犯罪等。因此,打击南海海上跨国犯罪行为对于维护南海的和平稳定具有重要的意义。

中国与东盟国家对于打击南海地区的海上跨国犯罪活动非常重视,并且将其作为《南海行为准则》(以下简称:《行为准则》)的重要议题。目前中国与东盟国家磋商制定《行为准则》的进程不断推进,从2017 年8 月开始,中国与东盟国家磋商制定《行为准则》已经进入实质性阶段。2017 年8 月6日在菲律宾马尼拉召开的第50 届东盟外长会议审议并通过了《行为准则》的框架文件。④Ian Storey.Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea,ISEAS Perspective,August 2017,No.62,pp.2-6.2018 年3月1 日至3 月2 日,落实《南海各方行为宣言》第23 次联合工作组会议在越南芽庄举行,⑤中国、文莱、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、老挝于2002 年11 月在柬埔寨的金边签署了《南海各方行为宣言》。各方开始磋商《行为准则》的具体案文。在2018 年8 月2 日举行的中国—东盟外长会议上,中国与东盟成员国达成《行为准则》的单一磋商文本草案,这一草案成为《行为准则》未来谈判的基础。⑥参见张志文等:《中国东盟给南海行为定准则》,《环球时报》2018 年8 月3 日,第1 版。与此同时,随着磋商逐渐进入“深水区”,《行为准则》的难点问题不断凸显,中国与东盟国家的分歧也日益增多,其中就包括《行为准则》的定性问题,即《行为准则》到底是采取有法律拘束力的条约形式,还是采取无法律拘束力的政治文件形式。在《行为准则》定性未明的情况下,中国与东盟国家如何在《行为准则》框架下构建打击南海地区海上跨国犯罪的法律机制,以保障南海周边国家的共同利益,是笔者于本文中展开研究的主题。

一、中国与东盟国家在《行为准则》框架下构建上述法律机制的必要性与可行性

(一)必要性分析

南海地区的海上跨国犯罪具有多样性、长期性与复杂性的特点,亟待南海各方建立有效的法律机制予以规制。南海独特的地理位置决定了其具有重大的战略价值。南海地区是传统海盗多发地,其与索马里、亚丁湾同为全球海盗活动频发的地区。根据国际海事局的统计,包括中国在内的东南亚国家均不同程度地受到海盗和海上武装抢劫的困扰。从发生的具体区域来看,海盗和海上武装抢劫在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南和菲律宾等地均有发生,其中印度尼西亚受到海盗犯罪行为的影响最为突出,最多时全年共发生108 次海盗和海上抢劫事件,越南在2015 年全年也共发生27 次海盗和海上抢劫事件;印度尼西亚和越南的这两个数量之和相当于同期其他南海周边国家海盗和武装抢劫事件数量的总量。⑦PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE PERIOD 1 January -31 December 2017,p6,https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/01/2017-Annual-IMB-Piracy-Report-Abridged.pdf,visited on September 16,2019.虽然自2015 年来,南海地区海盗和武装抢劫事件总体呈现出下降的趋势,但2017 年在印度尼西亚和菲律宾周边海域发生的海盗与海上武装抢劫事件为65 件,仍占世界总海盗和海上武装抢劫事件的三分之一以上。从南海地区海盗和海上武装劫持的手段来看,劫持船舶的情形多发生在印度尼西亚和马来西亚的周边海域,绑架与处决船员的情形多发生在菲律宾周边海域。从海盗和海上武装抢劫所使用的武器来看,绝大部分为枪支和刀具。⑧参见张志文等:《中国东盟给南海行为定准则》,《环球时报》2018 年8 月3 日,第1 版。南海地区除海盗和海上武装抢劫事件多发外,周边还存在着形形色色的恐怖组织,这些恐怖组织与专注于抢劫财物海盗不同,其往往掺杂一定的政治目的。南海地区活跃着不少已经被列入恐怖主义名单的恐怖组织,这些恐怖组织经常在南海地区实施海上恐怖主义袭击。⑨参见于婷婷:《中国与东盟海上非传统安全合作:动力、障碍及对策》,华中师范大学国际政治学硕士学位论文,2017 年,第16 页。例如,根据国际海事组织(IMO)的开放平台GISIS 数据显示,2016 年1 月到2017 年1 月,在菲律宾、印度尼西亚、马来西亚三国海域,共发生了79 起海盗事件,其中,在苏禄海海域,海盗绑架船员索要赎金的事件增加了三倍,发生了37 起海盗事件,大多数发生在锡布图水道附近。10《菲律宾海盗对中国有何影响 将提高中国海洋贸易成本》,http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-09-11/doc-ifykuffc5068382.shtml,2019 年9 月16 日访问。根据全球恐怖主义数据库对1970 年至2015 年全球恐怖主义事件发生地域的统计显示,东南亚海域是世界上仅有的两个海域恐怖主义事件高发地区之一,仅2016 年11 月“阿布沙耶夫组织”就在海上实施了劫持越南货船、绑架德国公民等多起恐怖活动。11参见周楠、周欣:《试论中国与东盟海上反恐刑事合作机制的构建》,《太平洋学报》2018 年第3 期。

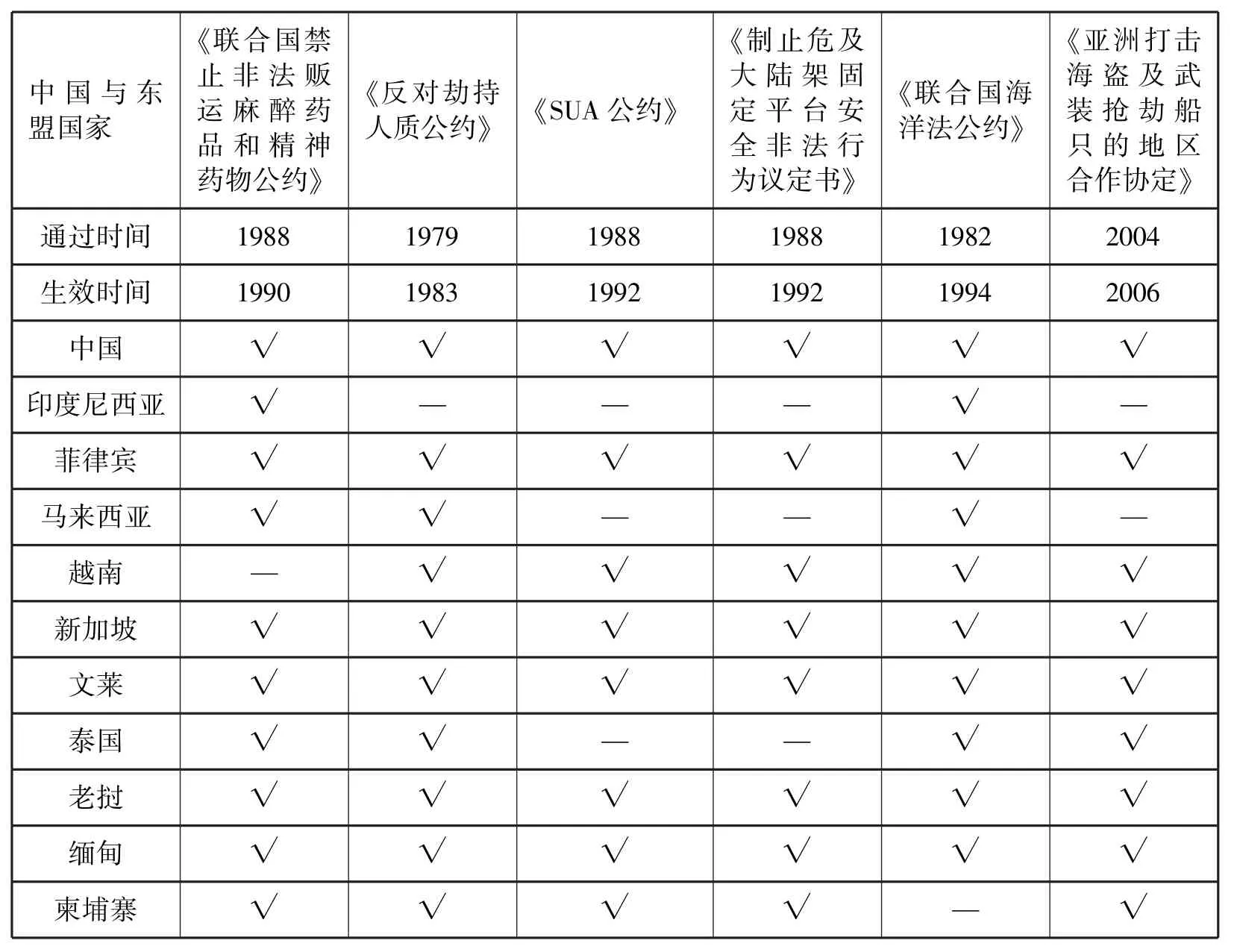

目前,可适用于打击南海海上跨国犯罪的国际法主要有《联合国海洋法公约》《反对劫持人质公约》《制止危及海上航行安全非法行为公约》(以下简称:《SUA 公约》)《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》以及《亚洲打击海盗及武装抢劫船只的地区合作协定》等国际条约与区域协定(见表1),它们在打击南海地区海上跨国犯罪方面存在诸多局限性。

第一,《联合国海洋法公约》对海盗犯罪的定义过于狭窄,无法涵盖多种类型的海盗犯罪。首先,《联合国海洋法公约》对海盗犯罪的主观目的做了限缩,要求将任何针对一个船只或船上人员的非法暴力、拘禁或掠夺视为海盗,必须满足“私人目的”的要件,而对于什么是“私人目的”,《联合国海洋法公约》没有作出进一步的解释。《联合国海洋法公约》对于海盗犯罪必须具有“私人目的”的限制,实际上将那些出于政治目的或其他目的的海盗犯罪排除在《联合国海洋法公约》之外,缩小了对在公海和其他国家管辖范围外海域发生的海盗犯罪的打击范围。其次,《联合国海洋法公约》对可以行使管辖权的海盗犯罪作出了地理范围上的限制,即仅限于那些发生在公海和国家管辖范围外海域的海盗行为,使得那些发生在他国专属经济区内的海盗犯罪得不到有效的打击。有必要修改《联合国海洋法公约》关于打击海盗的地域范围限制,将其扩大到沿海国的专属经济区。12参见王勇:《应当赋予他国在沿海国专属经济区内打击海盗的管辖权——以修改“联合国海洋法公约”为视角》,《政治与法律》2012年第8 期。最后,目前中国主张南海的领土主权和海洋权益;13中国外交部指出:“中国在南海的领土主权和海洋权益包括:(一)中国对南海诸岛,包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛拥有主权;(二)中国南海诸岛拥有内水、领海和毗连区;(三)中国南海诸岛拥有专属经济区和大陆架;(四)中国在南海拥有历史性权利。”《中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的声明》,http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1379491.shtml,2019 年9 月16 日访问。越南对西沙群岛和南沙群岛声称“主权”;14年越南国会《关于批准1982 年公约的决议》分别将中国的“西沙群岛”和“南沙群岛”非法命名为“黄沙群岛”和“长沙群岛”,并认为这些群岛拥有自己的领海、专属经济区和大陆架。See Stein Tonnesson,Introduction,Ocean Diplomacy and Pro-Activity in the South China Sea,Contemporary Southeast Asia,Vol.20,no.2,August 1998,p.209.菲律宾主张黄岩岛及部分南沙岛礁的“主权”;15菲律宾于1978 年6 月11 日发布所谓的1596 号总统令,非法地将南沙群岛的33 个岛礁、沙洲、沙滩,总面积达64976 平方海里的区域,宣布为菲律宾领土,划归巴拉望省的一个独立自治区,把这个范围内的岛群命名为“卡拉延群岛”。2009 年3 月10 日,菲律宾又通过了所谓的第9522 号共和国法案即《领海基线法》,为“卡拉延群岛”与其他岛屿划定了“领海基线”。参见郭渊:《地缘政治与南海争端》,中国社会科学出版社2011 年版,第273~281 页。文莱和马来西亚主张其大陆架和专属经济区内的岛礁主权。这样,南海地区几乎不存在“公海和国家管辖范围之外的海域”,从而导致《联合国海洋法公约》关于打击海盗的规定形同虚设,根本无法发挥作用。

第二,《反对劫持人质公约》中关于劫持人质的定义与目前海上恐怖主义的犯罪行为具有一致性,犯罪主体可以是任何人,不排除组织成为劫持人质罪主体的可能,16参见前注①,郝兵硕士学位论文,第21 页。且其包含了部分针对船上人员使用暴力,以及旨在迫使自然人或组织从事或不从事任何行为的犯罪,然而,《反对劫持人质公约》并未实际赋予各国在公海及其他国家管辖范围外海域主动打击此类犯罪的权利,只有当各国在其管辖范围内发现犯罪人时,根据有关管辖原则予以定罪处罚或者将其引渡给其他有管辖权的国家。

第三,《SUA 公约》及其2005 年议定书在适用于打击南海海上跨国犯罪时存在多方面的局限。首先,《SUA 公约》及其议定书没有确立各国对于危及航行安全的非法行为的普遍管辖权,其中的“或引渡或起诉”规定并不意味着对该海上跨国犯罪确立了普遍管辖权。《SUA 公约》将管辖权确定为犯罪分子的国籍国、船旗国、犯罪发生地国、犯罪分子无国籍时的居所地国、犯罪目标国和船东所在地国等,并没有各国可以在公海或其他国家管辖范围外海域直接打击此类行为的规定。其次,虽然目前为止《SUA 公约》及其议定书已经有166 个缔约国,但在南海地区仍然有马来西亚和印度尼西亚等国没有加入该公约,并且东盟各国都没有加入其2005 年的议定书,这就导致在南海地区发生的此类犯罪不能被有效地打击。因为只有南海地区的所有国家都是《SUA 公约》及其2005 年议定书的缔约国,所有东盟国家才有权利对进入其领海或其他管辖海域的犯罪分子拘留和起诉,或将他们引渡到另一国家进行起诉。17参见洪农:《论南海地区海上非传统安全合作机制的建设——基于海盗与海上恐怖主义问题的分析》,《亚太安全与海洋研究》2018年第1 期。最后,《SUA 公约》缺乏在公海或其他管辖范围外区域预防犯罪的方法,仅规定了在此类犯罪行为发生在缔约国管辖范围内时,缔约国应该在打击犯罪方面进行合作,导致缔约国在打击犯罪方面存在被动性与消极性。

第四,《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》规定了惩治危及大陆架固定平台安全罪的刑事管辖体系及国际合作的框架,为惩治此罪提供了明确的法律依据,但该议定书仍然存在局限性。与《SUA 公约》存在的局限性相同,马来西亚和印度尼西亚尚未加入该议定书,致使危及大陆架固定平台安全犯罪不能在南海地区根据该议定书得到有效的打击。此外,该议定书缺乏与国际司法合作有关的具体措施和程序,因此导致各国在打击该犯罪方面开展司法合作时无章可循。18参见前注①,郝兵硕士学位论文,第34 页。

第五,《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第17 条建立了船旗国授权他国在海上登临和检查本国船只的制度,相对于那些只规定“或引渡或起诉”原则的其他打击海上跨国犯罪的公约来说,这无疑是具有进步意义的,但这种依据船旗国的具体授权才可以对海上走私毒品犯罪进行打击的规定,相对于《联合国海洋法公约》规定的有关海盗犯罪的普遍管辖权而言,仍存在较大差距。在南海地区各国互相信任不足的情况下,这种规定在实践层面上可能会面临船旗国的故意拖延以及请求国滥用此项规定的情况,因此通过船旗国授权的方法打击海上贩运毒品犯罪是否可行存在较大的不确定性。

第六,上述国际条约与区域议定书都不是专门为打击南海海上跨国犯罪而制定的,故缺乏针对性。此外,它们均未使中国与所有东盟国家都作为其缔约国,这就导致中国与所有东盟国家无法充分利用这些国际条约与区域议定书打击南海的海上跨国犯罪活动。

综上所述,既有的关于打击海上跨国犯罪的国际条约与区域议定书存在种种局限性,无法在打击南海海上跨国犯罪方面发挥有效作用,因此需要中国与东盟国家构建一种新的法律机制以更好地打击南海海上跨国犯罪。

(二)可行性分析

中国与东盟国家之间打击犯罪合作日益增多,为《行为准则》框架下构建打击海上跨国犯罪的法律机制提供了坚实的实践基础。迄今为止,中国与东盟已经确立了比较完善的合作机制,具体包括“10+1”(东盟十国加中国)和“10+3”(东盟十国加中国、日本、韩国)打击跨国犯罪部长级会议机制、东盟国家警察首长会议机制、中国与东盟打击跨国犯罪高官会议机制、中国与东盟高官会议以及东盟国家警察首长会议等。在合作打击犯罪方面,2011 年9 月28 日,中国与老挝、印尼、泰国、柬埔寨、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚等国警方采取行动,成功破获了两个特大型跨国电信诈骗犯罪案件,总共抓获828 名犯罪嫌疑人。19参见《中国警方与东盟八国联手,摧毁特大电信诈骗集团》,http://news.sohu.com/20110928/n320843403.shtml,2019 年9 月16 日访问。2012 年,中老缅泰等四国警方在联合执法的基础上分工协作,齐心协力破获“湄公河惨案”。近年来,泰国警方向中国移交偷渡的恐怖分子百余名。20参见前注1,周楠、周欣文。2018 年7 月,中马两国禁毒部门联手破获一起重大跨国走私贩毒案件,成为近年来中马两国禁毒部门线索递转最高效、信息研判最充分、打击效果最大的典型案例,也是区域缉毒执法合作的典型案件。21参见《中马两国禁毒部门联手破获一重大跨国走私贩毒案》,http://www.china-asean-media.com/show-11-18499-1.html,2019 年9 月16 日访问。这些合作实践有力地促进了中国与东盟之间打击犯罪合作机制的构建,也为在《行为准则》框架下构建打击海上跨国犯罪法律机制提供了坚实的实践基础。

现有打击海上跨国犯罪的国际条约均鼓励各国通过合作打击海上跨国犯罪,为《行为准则》框架下构建打击南海海上跨国犯罪的法律机制提供了良好的法律基础。例如《联合国海洋法公约》第100条明确规定,所有国家应进行合作,打击在公海上或在任何国家管辖范围以外的地方的海盗犯罪;第108 条规定合作打击海上贩运毒品犯罪需要所有国家的合作,以打击那些违反国际法在海上进行非法贩运麻醉药品和精神调理物质的船舶。任何国家在具有合理根据的前提下,若认为一艘悬挂其旗帜的船舶进行非法贩运麻醉药品或精神调理物质,该国可寻求与其他国家进行合作,打击此种贩运。《反劫持人质公约》在序言中强调,迫切需要在各国之间通过制订和采取有效措施的方式,进行国际合作以防止和打击那些具有国际恐怖主义色彩的劫持人质行为,并对犯有此类罪行者提起诉讼和施加惩罚。《制止危及海上航行安全非法行为公约》在序言与第13 条重复强调了缔约国应特别通过某些方式在防止危及海上航行安全罪行方面进行合作。

部分打击海上跨国犯罪的区域协定与国际组织的规则为《行为准则》框架下构建打击海上跨国犯罪的法律机制提供了有益的借鉴。为有效打击海盗,维护海上交通安全,日本、老挝、新加坡、泰国、菲律宾等11 个国家签署并批准了《亚洲打击海盗及武装抢劫船只的地区合作协定》(ReCAAP),2006年9 月4 日,该协定正式生效。迄今为止,该协定已经有包括中国在内的20 个缔约国。根据该协定设立了ReCAAP 信息共享中心(ReCAAP ISC),其通过定期报告(每周、每月、每季度、每半年和每年的报告)提供亚洲海盗和武装抢劫情况的准确统计和分析。该协定中关于“武装抢劫船舶”的条款,弥补了《联合国海洋法公约》规定的局限性。该协定在海盗的定义上作出了新的改进,有助于更好地打击海盗犯罪,也有利于发展与完善国际刑法。22参见杨翠柏:《〈亚洲打击海盗及武装抢劫船只的地区合作协定〉评价》,《南洋问题研究》2006 年第4 期。除了区域性打击海盗协定外,国际海事组织还通过了《1974 年海上人命安全国际公约》新的附则修正案和《国际船舶和港口设施安保规则》《关于防止和打击海盗和武装劫船给各国政府的建议》《关于防止和打击海盗和武装劫船给船东、船舶经营者、船长和船员的指南》《调查海盗和武装劫船犯罪的实践规则》等规则,世界海关组织通过了《全球贸易安全与便利标准框架》,国际劳工组织通过了《海员身份证件公约》《联合国打击有组织犯罪公约》及其附件等,其都为中国与东盟国家合作打击南海海上跨国犯罪提供了有益的借鉴。

中国与东盟已经就打击海上跨国犯罪进行了较多的机制性探索,为《行为准则》框架下构建打击海上跨国犯罪的法律机制提供了有效的制度基础。中国与东盟于2002 年在柬埔寨签署《非传统安全领域合作联合宣言》,该宣言指出现阶段合作重点包括打击武器走私、海盗、贩毒、恐怖主义、偷运非法移民包括贩卖妇女儿童、洗钱、国际经济犯罪和网络犯罪等。23参见《中国与东盟关于非传统安全领域合作联合宣言》,http://www.scio.gov.cn/ztk/xwfb/2014/31239/xgzc31249/Document/1375883/1375883.htm,2019 年9 月16 日访问。2004 年,东盟秘书处与公安部正式签署了《非传统安全领域合作谅解备忘录》,为中国与东盟在非传统安全领域的合作打下了坚实的法律基础。24参见《中国与东盟执法安全合作综述》,http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c54068/2015-10/22/content_11843241.shtml,2019 年9月16 日访问。2005 年9 月7 日,中国首次派代表参加马六甲和新加坡海峡安全的会议,中国呼吁为了确保国际海运通道的畅通无阻,国际社会应当合作保障海峡的航行安全。25史春林、史凯册:《马六甲海峡安全问题与中国对策》,《新东方》2014 年第2 期。中国与马来西亚的交通部门在2006 年7 月签署了《中马海上合作谅解备忘录》,该备忘录涵盖水道航运、行业协会、安全救援、海峡海运海事等方面的内容。26参见上注,史春林、史凯册文。2006 年8 月,在辽宁大连举行的中国与东盟海上执法合作研讨会上,各国代表分别介绍了本国海上执法机构的组织和执法情况,并深入探讨了各方海上执法合作前景、合作基础、沟通联系机制等问题。27参见《中国和东盟各国将加强海上执法合作严打跨国犯罪》,http://www.gov.cn/zhibo13/content_378694.htm,2019 年9 月16 日访问。在2011 年举行的打击跨国犯罪部长级会议上,各方签署了《关于落实〈谅解备忘录〉的行动计划》,该文件的签署使双方的互信与执法合作进一步深化。我国公安部部长郭声琨与访华的老挝公安部代部长宋乔于2014 年9 月签署了《关于合作预防和打击拐卖人口犯罪的协定》,为两国合作打击拐卖人口犯罪奠定了法律基础。28参见《中国与东盟执法安全合作综述》,http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c54068/2015-10/22/content_11843241.shtml,2019 年9月16 日访问。

二、《行为准则》框架下中国与东盟国家合作打击南海海上跨国犯罪的法律模式

(一)关于《行为准则》是否具有法律拘束力的不同看法

目前,中国与东盟国家关于《行为准则》是否具有法律拘束力尚存在很大争议。2017 年5 月,中国与东盟国家宣布《行为准则》框架草案达成之际,一些外媒就曾披露,越南、新加坡等国在《行为准则》的法律约束力问题上与中国存在分歧。29参见安刚:《如何理解〈行为准则〉框架文件的达成》,《世界知识》2017 年第17 期。越南希望将《行为准则》变成一项附带争端解决机制的具有强制约束力的法律文件,希望借此掣肘中国政府在南海的维权行为。30参见罗亮:《〈行为准则〉约束力有限? 或许话不能说这么早》,https://baijiahao.baidu.com/s? id=1578875012752797498&wfr=spider&for=pc,2019 年9 月16 日访问。例如,2017 年8 月东盟外长系列会议期间,越南强调和坚持《行为准则》应有法律约束力。31参见前注29,安刚文。又如,在2018 年8 月2 日中国与东盟成员国形成的《行为准则》单一磋商文本草案中,越南建议,各方都须承诺受到《行为准则》的拘束;《行为准则》应当由各方按照国内法的程序获得批准;东盟秘书处应当将《行为准则》向联合国秘书处登记。32Carl Thayer,A closer look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct,https://thediplomat.com/2018/08/a-closerlook-at-the-asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of-conduct/,visited on September 16,2019.菲律宾虽可能不再坚持将《行为准则》塑造成南海问题的争端解决机制,但仍可能坚持其法律约束力。33South China Sea ‘code of conduct’ will help Asean remain ‘oasis of peace,stability',says Vivian Balakrishnan,See https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-china-sea-code-of-conduct-will-help-asean-remain-oasis-of-peace-stability-vivian,visited on September 16,2019.印尼提出的“零号草案”第2 条明确了《行为准则》是一个具有规则导向的、涵盖一整套管理各方行为程序的法律架构。34参见罗国强《东盟及其成员国关于〈行为准则〉之议案评析》,《世界经济与政治》2014 年第7 期。作为东盟组织而言,也期待出台一部具有约束力的《行为准则》。35参见陈长水:《海上问题的妥协与合作——〈南海各方行为宣言〉签署的案例》,《南洋资料译丛》2015 年第1 期。早在2013 年4 月于斯里巴加湾市召开的东盟峰会主席声明中,东盟就呼吁与中国尽早签署具有法律约束力的《行为准则》。36《东盟发表声明呼吁中国尽早签署“南海行为准则”》,,http://politics.people.com.cn/n/2013/0426/c70731-21291422.html,2019 年9 月17 日访问。2017 年2 月在马尼拉召开的东盟外长非正式会议上,东盟重申《行为准则》必须具有法律约束力。37参见陈相秒:《“南海行为准则”磋商正在取得积极进展》,《世界知识》2017 年第7 期。2017 年8 月《行为准则》框架通过后,东盟秘书长黎良明(Le Luong Minh)对新加坡《海峡时报》(The Straits Times)称,《行为准则》应该是具有法律约束力的。38“ASEAN and China Adopt COC Framework”,August 7,2017,http://www.thestar.com.my/news/regional/2017/08/07/asean-and-china-adopt-coc-framework-code-on-maritime-disputes-brings-stability-to-the-issue-says-chi/,visited on September 16,2019.目前中国政府关于《行为准则》是否应具法律约束力的立场,正如王毅外长做出的回应,将视东盟十国与中国的讨论情况而定。维护地区和平,最关键的要靠各方的真诚意愿,不是做出一个有约束力的文件就万事大吉了。39参见前注29,安刚文。可以说,中国政府对于《行为准则》秉持开放的态度,认为《行为准则》是否具有约束力将视磋商进程而定。2017 年8 月中国与东盟国家达成的《行为准则》框架文件中并未出现“《行为准则》应具有法律约束力”的表述。40Ian Storey,Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea,ISEAS,8 August 2017,Issue 2017,No.62,p.1.

(二)原因分析

一方面,有约束力的准则有利于规范各方行为、预防海上冲突、维护南海和平稳定。反之,如果断然否定《行为准则》的约束力,就会让东南亚国家的质疑声更大,从而影响其磋商的积极性。此外,具有法律约束力的《行为准则》版本,是东盟极力追求的,有利于发挥东盟国家磋商谈判的积极性。一些国外学者甚至认为,如果没有法律约束力,《行为准则》将无异于《行为宣言》,东盟与中国十几年来的磋商谈判努力都将是白费的。41参见前注29,安刚文。

另一方面,在现阶段的《行为准则》磋商过程当中,如果直接赋予《行为准则》法律约束力,也存在诸多弊端。首先,这不仅会束缚住中国的手脚,同时也不能保证东盟国家对《行为准则》的遵守和落实。根据东盟国家以往的实践,他们仍有可能继续采取单边措施、影响南海稳定,也不能保证它们对《行为准则》的执行和遵守。其次,《行为准则》的效力不仅是“有”或“无”的表述能简单概括的。其是否有约束力,有多大程度的约束力;如果有约束力的话,由什么机构监督执行;对违反《行为准则》的国家如何加以制裁等问题,是要结合在一起加以考量的。再次,在美国假借规则制约中国的背景下,具有法律约束力的《行为准则》可能会被美国用来反对中国的南海维权。美国等区域外大国明确地支持东盟与中国协商《行为准则》,是想通过《行为准则》达到制约中国的目的。上述立场不仅无助于东盟与中国尽快达成《行为准则》,而且妨碍了《行为准则》的谈判。

综上所述,在目前的谈判阶段,如果中国政府直接表示《行为准则》不具有任何约束力,势必打击东盟国家的积极性,也显得中国不够自信;如果中国承认《行为准则》的约束力,则既制约了自身在南海的维权行动,又迎合了域外大国干预《行为准则》制定的目的。因此,现阶段中国的最佳策略是采取开放立场,留下谈判空间,《行为准则》的“效力”视日后磋商的具体情况而定,毕竟,中国和东盟各国围绕《行为准则》还要经历一个长期的协商和讨论的过程。与此同时,在磋商过程中,需要协调各方的立场。外交部边界与海洋司司长欧阳玉靖在接受访谈时就表示:“准则是政治文件还是具有法律约束力的文件,不是由一个国家所能决定的,需要中国和东盟十国共同讨论,目前无法确定。”42《〈行为准则〉框架是完善“南海规矩”的重要新节点——专访外交部边界与海洋司司长欧阳玉靖》,http://news.inewsweek.cn/news/politics/1123.html,2018 年8 月22 日访问。

(三)中国与东盟国家合作打击南海海上跨国犯罪的法律模式

笔者建议,中国与东盟国家可以通过一份《行为准则》的附加议定书,专门规定合作打击南海海上跨国犯罪的具体机制,并赋予其法律拘束力,具体理由如下。

第一,如果在《行为准则》中直接规定合作打击南海海上跨国犯罪的具体机制,会存在种种弊端。首先,如果《行为准则》最终采取无法律拘束力的政治文件形式,则上述合作机制最终将沦为政治性口号或政治性宣示,无法给各方施加具体的权利与义务,可能最终无法落实。其次,如果《行为准则》最终采取有法律拘束力的条约形式,则在《行为准则》中直接规定合作打击南海海上跨国犯罪的具体机制显然有违《行为准则》的主要目的。《行为准则》框架文件指出《行为准则》的首要目的是建立“基于规则的制度构架”从而形成引导、规范各方行为的南海秩序。43Ian Storey.Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea,ISEAS Perspective,August 2017,No.62,pp.2-6.中国与东盟国家合作打击南海海上跨国犯罪的法律机制是具体且详细的,如此繁冗的规定已经超越了《行为准则》本身只是设计一个制度构架的初衷。进一步而言,《行为准则》的框架文件所规定的基本承诺,主要有六个部分:其一,履行合作的义务;其二,促进务实的海上合作;其三,保持自我克制、增进互信;其四,预防海上危机,建立信息措施和“热线”;其五,管控意外事件;其六,其它根据国际法为实现准则的目的和原则所做的承诺。中国与东盟国家履行合作义务包括“航行安全与搜救”、“打击海上跨国犯罪”及“海洋科研与环保”等诸多内容,如果在《行为准则》中主要针对打击南海海上跨国犯罪进行详细规定,难免有以偏概全之嫌。

第二,采取有拘束力的《行为准则》附加议定书的形式具有良好的基础。打击海上跨国犯罪一直以来都是《行为准则》的重点关注领域,并且中国与东盟国家已经取得了不少共识,适宜形成一份详细具体的法律文件。早在2002 年,《行为宣言》第6 条就规定各方以在海洋环保、海洋科学研究、搜寻与救助、打击跨国犯罪等领域展开合作。《行为宣言》第10 条规定,有关各方重申制定南海行为准则将进一步促进本地区和平与稳定,并同意在各方协商一致的基础上,朝最终达成该目标而努力。2003 年10 月8 日,东盟在巴厘岛召开的东盟—中国峰会上,明确提出落实《行为宣言》和制定《行为准则》是巩固东盟与中国合作与互信的重要内容。44ASEAN,2003 Press Statement of the Chairperson of the ASEAN+China,ASEAN+Japan Summit,ASEAN +Republic of Korea Summit and ASEAN +India Summit,Bali,October 8,2003.中国对此表示赞同,并且作为第一个域外国家签署加入了《东南亚友好合作条约》。45参见《中国加入〈东南亚友好合作条约〉》,http://news.sohu.com/30/11/news214181130.shtml,2019 年9 月16 日访问。可见《行为准则》是《行为宣言》的继承与发展。中国与东盟国家开展了长期的落实《行为宣言》和制定《行为准则》的磋商活动。其中,2014 年4 月召开的落实《行为宣言》第七次高官会议着重就“航行安全与搜救”、“打击海上跨国犯罪”及“海洋科研与环保”等三个技术委员会的问题进行了探讨;在2016 年4 月召开的落实《行为宣言》第十一次高官会议上,各方表达了尽早建立航行安全与搜救、海洋科研与环保、打击海上跨国犯罪三个技术合作委员会的共同意愿;2017 年5 月召开的落实《行为宣言》第十四次高官会议审议通过了《建立三个技术委员会步骤非文件》。可见,关于打击海上跨国犯罪一直以来都是《行为准则》的重点关注领域之一,事实证明,中国和东盟国家有能力维护南海地区和平稳定,有能力通过协商和谈判达成未来共同遵守的地区规则共识。46参见张志文等:《中国东盟给南海行为定准则》,《环球时报》2018 年8 月3 日,第1 版。

第三,采取有拘束力的《行为准则》附加议定书的形式,可以详细地规定中国与东盟国家关于打击南海海上跨国犯罪的具体权利义务,这样就给各方履行议定书提供了国际法保障,既有利于规范各方行为,又对维护南海的和平稳定具有重要的意义。

第四,采取有拘束力的《行为准则》附加议定书的形式符合《行为准则》谈判的循序渐进、先易后难的原则。如前所述,随着磋商进入“深水区”,各方分歧不断出现,难度日益增加。2013 年8 月5 日中国外交部部长王毅在越南首都河内提出制定《行为准则》的路线图,即合理预期,协商一致,排除干扰,循序渐进。47参见蔡鹏鸿:《中国与东盟关系现状与走势》,《新民晚报》2013 年8 月8 日,第B7 版。上述路线图的核心是“协商一致、稳步推进”。中国的上述意见已经获得东盟国家的普遍认可,2014 年10 月28 日召开的落实《行为宣言》的八次高官会议确认了“梳理共识”、“协商一致”、“从易到难”的磋商方式。48参见马勇幼:《落实〈南海各方行为宣言〉第八次高官会在曼谷举行》,《光明日报》2014 年10 月30 日,第8 版。由于中国与东盟国家合作打击南海海上犯罪既属于南海事务中的非敏感性事项,也是中国与东盟国家的重点合作领域,且已经取得共识,故通过法律的形式达成一致,既符合各方的利益和需求,也符合循序渐进、先易后难的原则。

第五,采取有拘束力的《行为准则》附加议定书的形式可以为今后《行为准则》如何定性提供参考。如果东盟各国都能够积极履行附加议定书,切实有效地承担打击南海海上跨国犯罪的义务,如果美国等域外国家不干预东盟国家履行附加议定书的行为,不对中国说三道四,就可以为今后《行为准则》也采取有拘束力的条约形式提供参考。

综上所述,在《行为准则》框架下,中国与东盟国家可以通过一份有法律拘束力的《行为准则》附加议定书的形式,专门规定合作打击南海海上跨国犯罪的具体机制。

三、《行为准则》框架下中国与东盟国家打击南海海上跨国犯罪的主要法律内容

在以《行为准则》附加议定书为形式的《行为准则》框架下,中国与东盟国家打击南海海上跨国犯罪的主要法律机制及其内容应该有以下几个方面。

第一,明确打击南海海上跨国犯罪的法律机制的目的、宗旨和基本原则。《行为准则》框架下打击南海海上跨国犯罪的目的应当是预防与打击南海海上国际犯罪,包括但不限于海盗、海上武装抢劫、海上贩运毒品或其他违禁品、海上恐怖主义活动犯罪、破坏大陆架固定平台安全犯罪以及破坏海底电缆管道犯罪等海上跨国犯罪活动。早在2002 年《行为宣言》的第6 条就提出了合作打击海上跨国犯罪的构想,其规定在全面和永久解决争议之前,有关各方可探讨或开展合作,可包括以下领域:打击跨国犯罪,包括但不限于打击毒品走私、海盗和海上武装抢劫以及军火走私。作为《行为宣言》的继承与发展,《行为准则》应该在《行为宣言》的基础上,规定一个尽可能广泛的打击海上跨国犯罪的范围,以适应当前和未来可能影响南海海上安全犯罪惩治的实际需要。虽然根据相关国际组织的统计,影响南海海上安全的犯罪主要是海盗与海上武装抢劫,但自从2016 年以来,恐怖主义已经成为东盟各国面临的主要挑战和威胁,新加坡总理李显龙在2016 年的东盟峰会上强调,恐怖主义居当前东盟国家面临的三大安全挑战之首。49“ASEAN Faces 3 Key Challenges of Terrorism,Improving Trade and Maintaining Its Credibility,Says PM Lee,”https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/asean-faces-3-key-challenges-terrorism-improving-trade-and-maintaining-aseans,visited on September 16,2019.除恐怖主义以外,由于南海地区具有丰富的油气资源以及岛礁众多,危及海上固定平台的犯罪也应当引起足够的重视。在合作打击南海海上跨国犯罪的目的方面,《行为准则》应当侧重于采取措施预防犯罪发生,而不是依赖对犯罪的事后打击,从而构建一个相对完善的合作预防南海海上跨国犯罪的机制。鉴于南海地区重要的战略地位,《行为准则》应当以维护南海地区海上和平与稳定为宗旨,切实保障通过南海地区船舶的海上安全。合作打击海上跨国犯罪的基本原则应当坚持各国主权平等原则、互不侵犯与互不干涉内政原则以及国际合作原则等国际法的基本原则。其中,各国主权平等原则是《行为准则》框架下构建打击海上跨国犯罪法律机制的前提与基础,各国应当在平等的前提下开展打击海上跨国犯罪的合作,其要求在法律机制构建的过程中,应当防止出现打击海上跨国犯罪法律机制被少数国家主导或控制的现象。互不侵犯原则与互不干涉内政原则是各国在开展打击海上跨国犯罪合作时的重要保障,合作打击海上跨国犯罪的目的是维护南海地区的和平与秩序,进而维护各国的共同利益,不应该将打击海上跨国犯罪作为侵犯他国领土完整或干涉他国内政的借口。

第二,建立关于打击南海海上跨国犯罪情报、信息、资料的交流共享制度。海上跨国犯罪活动情报的及时传播与分享对于各国合作打击海上跨国犯罪具有至关重要的作用,若各国海上力量及时获知发生犯罪事件的具体区域和时间,就可以用最快的速度到达犯罪地点,采取打击犯罪或者解救被劫船舶的行动。除此之外,如果整个南海区域的犯罪情况有足够的数据以供分析,对不同区域总犯罪率的统计、某种特定犯罪行为在不同海域发生率的统计等,能在很大程度上帮助沿海国制定有针对性的打击海上跨国犯罪的策略。各国打击海上跨国犯罪合作可以包括开展定期的打击犯罪演习、进行技术和信息交流、各国打击犯罪部门进行互访活动等。

在信息建设上,《亚洲地区打击海盗与武装劫船合作协定》(ReCAAP)的实践颇有成效。50ReCAAP 的核心就是协议项下所建立的亚洲反海盗信息共享中心,地点设在新加坡。该中心的作用主要是关于海盗和武装劫船的信息的收集整理和传播。在2004 年(ReCAAP 的签订之年)马六甲海峡发生300 起海盗事件,然而第二年就只发生了56 起,尤其是在该协定生效后,2009 年和2010 年未曾发生一起海盗事件。对此,信息分享中心功不可没。典型救援事件例如发生在2010 年2月的“ASTA”拖轮案。该拖轮在马来西亚海域失联,向亚洲反海盗信息共享中心报案后,该中心持续追踪船舶踪迹,最终该拖轮在该中心的信息帮助下被菲律宾海岸警卫队成功解救。《行为准则》可以借鉴ReCAAP 信息共享中心的运作经验建立一个类似的信息交流机构,目的是建立一个覆盖南海各国的海上跨国犯罪信息网络,以迅速、有效、有针对性地获取、收集和传播南海海上跨国犯罪信息。然而,迄今为止,马六甲海域最重要的两个国家即马来西亚与印度尼西亚都没有成为信息分享中心的成员方,使得信息分享中心在实际运作过程中的有效性大打折扣。因此,在《行为准则》框架下关于打击海上跨国犯罪的法律机制中设立这样的信息中心,能够弥补《亚洲地区打击海盗与武装劫船合作协定》框架下ISC 成员国不足的缺陷,使得中国与东盟诸国均能及时掌握南海地区海上跨国犯罪情报,交流有关技术和资料。

第三,设立关于打击南海地区海上跨国犯罪的协调机构。针对现有打击海上跨国犯罪的种种缺陷,《行为准则》框架下合作打击海上跨国犯罪应当在制度方面做出进一步的创新与突破,可以参照《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》的规定,探索设立一个南海各国打击海上跨国犯罪的协调机构,即由中国与东盟国家共同参加的合作打击海上跨国犯罪理事会。51《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》在第2 部分第4 条设立了信息分享中心(Information Share Center,ISC),并规定该中心的目的是促进缔约方之间在防止和制止海盗和武装抢劫船只方面的密切合作。该协定第7 条规定了ISC 的主要职能,包括管理和维持缔约方之间有关海盗和武装抢劫船只事件信息的迅速交流、收集,整理和分析缔约方发送的关于海盗和武装抢劫船舶的信息,包括与个人和跨国有组织犯罪集团犯下海盗行为和武装抢劫船只有关的其他有关信息、尽可能向缔约方提供适当警报,如果有合理理由相信海盗事件或武装抢劫船舶即将发生的威胁迫在眉睫等职能。综合来看,ISC 主要承担信息交流、海盗与海上武装抢劫数据收集与分析以及预警等职能,其不涉及任何在国家采取预防或打击海上跨国犯罪行动时的协调职能。笔者认为,《行为准则》框架下的协调机构不但应当具有情报与信息交流的职能,而且应当承担一定的打击海上跨国犯罪的决策职能。该协调机构可以由南海各国打击海上跨国犯罪的主管机关的相关人员组成,以便在各国日常的合作巡航与发生海上跨国犯罪案件时,该协调机构可以根据《行为准则》与各国国内法,迅速做出统一的决策部署,协调各国打击海上跨国犯罪的政府力量,保证合作打击海上跨国犯罪法律机制的实际有效运行。合作打击海上跨国犯罪理事会定期举行工作会议,履行以下主要职责:其一,讨论如何加强南海海上打击犯罪的合作机制建设和打击海上跨国犯罪能力建设;其二,对开展打击海上跨国犯罪作出决定;其三,指挥打击海上跨国犯罪行动;其四,调解各国因合作打击海上跨国犯罪而产生的各种纠纷,等等。理事会应下设秘书处,负责各种日常行政事务。

第四,明确规定各国打击海上跨国犯罪的基本义务。《行为准则》框架下打击海上跨国犯罪的法律机制(以下简称:《行为准则》框架下的法律机制)应当明确缔约国所应承担的基本义务,以保证打击海上跨国犯罪的目标得以实现。笔者建议,《行为准则》框架下的法律机制可以规定缔约国至少应承担下列基本义务。首先,缔约国对于发生在其管辖范围内的海上跨国犯罪承担积极打击的义务。缔约国管辖范围内的海上跨国犯罪是指发生在缔约国的内水、领海、群岛水域内、毗连区和专属经济区,并纳入《行为准则》框架下的法律机制规定的海上跨国犯罪行为。缔约国对于上述海上跨国犯罪行为应当抓捕后实施拘禁,并保留采取后续法律行动的权利。其次,缔约国对于发生在他国的毗连区、专属经济区、以及公海的海上跨国犯罪,应当在向《行为准则》框架下的法律机制所设立的信息交流机构通报以及履行其他必要程序后,立即开展对上述海上跨国犯罪的打击行动,积极营救受害船舶或人员并承担保护被救人员的义务。如果缔约国遇到沿海国正在其毗连区、专属经济区实施打击海上跨国犯罪的行动,则应当履行配合打击的职责。再次,缔约国应当对抓获的海上跨国犯罪分子承担“或引渡或起诉”的义务,即如果缔约国本身无法起诉并审判上述海上跨国犯罪分子,就有义务毫不迟延地立即将案件送交给有管辖权的国家。最后,《行为准则》框架下的法律机制可以规定缔约国之间应当根据其国内法律法规的规定,对其他缔约国对海上跨国犯罪分子提起的刑事诉讼程序提供司法协助(包括但不限于提供证据等协助义务)。

第五,构建打击海上跨国犯罪的通知或告知制度。南海地区迄今为止还存在一些岛礁归属与海域划界争议,因此在有关争议尚未解决之前,缔约国在该区域内打击海上跨国犯罪的行动应当及时通知其他缔约国,以打消其他缔约国的担忧,增进相互信任。因此,《行为准则》框架下关于打击海上跨国犯罪法律机制应当规定通知或告知制度。此通知或告知制度应该区别于海上跨国犯罪信息、情报框架下交流机制。犯罪信息、情报、资料的交流机制侧重于事前对犯罪情报的共享与事后对犯罪资料的分析与整理,打击海上跨国犯罪的通知或告知制度则侧重于缔约国在打击海上跨国犯罪之时向其他缔约国通知相关情况,或者在进入其他缔约国管辖范围内打击海上跨国犯罪时通知该缔约国。《行为准则》的法律机制可以作出如下规定。其一,禁止缔约国进入其他缔约国内水、领海或群岛水域打击海上跨国犯罪。此种规定可以防止出现南海国家因担忧其主权受到威胁而不愿意加入的困境,例如马来西亚与印度尼西亚之所以没有加入《亚洲地区打击海盗与武装劫船合作协定》,主要原因是该协定将发生在领海内的武装抢劫船舶的行为也纳入管辖范围,严重影响其本国的刑事管辖权。52参见王君祥:《中国—东盟打击海上犯罪刑事合作机制研究》,载赵秉志主编:《刑法论丛(第1 卷)》,法律出版社2010 年版,第381页。其二,缔约国在进入其他缔约国毗连区、专属经济区打击海上跨国犯罪时,应当通知该缔约国。其三,缔约国进入南海争议地区打击海上跨国犯罪时,应当通知所有缔约国。其四,缔约国在打击海盗时的通知不应该被视为需要得到相关缔约国的事前批准。

第六,构建相关的争端解决机制。在合作打击海上跨国犯罪的过程中,缔约各方难免会因为具体义务的承担、海上跨国犯罪的管辖权以及受害者利益保护等问题产生争端。为了有效解决上述争端,各方应该以《联合国宪章》、“和平共处五项原则”、《南海行为宣言》《联合国海洋法公约》以及其他公认的国际法原则为依据,由打击海上跨国犯罪理事会来解决争端。在解决争端的具体程序方面,一般先由争端方之间协商,如果协商不成,争端解决委员会可以采取投票的方式解决争议。

四、结论

中国与东盟国家在《行为准则》框架下构建打击南海海上跨国犯罪的法律机制,既是各方在磋商制定《行为准则》过程中的重要议题,又对维护南海的和平稳定具有重要意义。各方可以考虑通过一份《行为准则》的附加议定书,详细规定合作打击南海海上跨国犯罪的具体机制,并且赋予其法律拘束力。从更深层次看,为妥善解决分歧,中国与东盟国家应当在争取本国南海利益的基础上,适当顾及地区内所有国家的共同利益,将维护南海区域内整体利益作为最高目标。正如中国外交部部长王毅于2017 年8 月6 日在菲律宾马尼拉举行的记者会上所说,“东盟和中国完全有能力和智慧通过共同努力,来维护好地区的和平与稳定,来制定出我们共同认同的地区规则,更好地开辟中国和东盟关系的未来”。53《东盟与中国通过与采纳〈南中国海行为准则〉框架》,http://www.mhwmm.com/Ch/NewsView.asp? ID=25090,2018 年8 月20 日访问。