战略管理研究:40年纵览

马 浩

(北京大学 国家发展研究院,北京 100871)

一、引 言

管理学大致上涵盖三个基本的研究领域,按照它们兴起的先后顺序,依次是组织行为、组织理论和战略管理。当然,广义的管理学也包括人力资源管理和领导力、国际管理、创业管理以及生产运营管理等应用性较强的细分领域。对于上述三个基本研究领域而言,组织行为研究的理论基础主要是受到心理学的影响;组织理论的研究基础主要是受到社会学的影响;战略管理研究的理论基础则在很大程度上受到经济学的影响。同时,作为一个综合的应用研究领域,战略管理研究自然也受到管理学内部组织行为学与组织理论的启发和触动,并与之相互灌输和交叉。因此,战略管理研究也自然地受到心理学、社会学以及一般管理理论等诸多理论视角和研究方法的影响。

不仅如此,战略管理学在不断发展壮大的过程中,也创建了一些属于自己领域的“准研究范式”,产生了独特的理论贡献。战略管理学自20世纪70年代末期正式确立以来,也适时地拥抱了科学研究的传统与潮流,专注于采用丰富多样的科学方法论来构建自己的理论范畴和知识体系。可以说,在四十年间,国际主流的战略管理学研究取得了惊人的成就,中国的战略管理学研究也初具规模,日益走上正轨。本文力求相对全面、精准地梳理和总结国际主流的战略管理研究的主要发展脉络,在回首过去的基础上瞻望未来,为致力于本领域研究的学者和学生提供有益的参考。本文首先简介战略管理学领域的缘起、沿革和实质,然后重点聚焦于战略管理学领域的研究问题,简述相关的理论视角和研究方法,最后简要地预测其未来趋势与发展潜能。

二、什么是战略管理?

(一)早期三波重要会议奠定的基石

在战略管理学的早期阶段,三波重要会议在很大程度上主导并影响了本领域的发展进程。第一次会议于1977年在匹兹堡大学召开,一些从事企业政策和战略管理研究的代表性学者参加了这次会议,会议论文集由Schendel和Hofer(1979)编辑出版。这标志着该领域正式从基于案例教学的企业政策(business policy)研究传统(该传统哈佛商学院创立)向拥抱科学研究(尤其是基于实证方法)的新兴战略管理(strategic management)研究范式的转变。这本会议论文集涵盖了当时战略管理领域所有重要话题的研究,尤其是体现了战略决策和战略实施过程的总体风貌以及对一般管理者之任务特点的考察。此后,由Schendel担任主编的《战略管理学期刊》(SMJ)于1978年创刊并于1980年开始正式发行,成为本领域顶尖的学术阵地。

第二波会议在安纳海姆、亚特兰大和西雅图等多地召开。参与者是“未来博士教育委员会”(committee on future doctoral education)的权威学者。该委员会于1988年由管理学会(academy of management)战略管理分会(business policy and planning division,即后来的business policy and strategy division,现在的strategic management division)的管理委员会指派。经过两年的会议讨论以及会议之外的专家咨询(包括Mintzberg、Porter、Teece等领军人物),由Charles Summer、John Grant等7位当时的权威学者在1990年发布了他们对战略管理学博士生教育的构想。该委员会专注的研讨议题是:(1)我们领域的实质是什么?(2)我们领域的边界在哪里?(3)我们领域的核心文献有哪些?(4)什么样的研究最有前景?

该委员会对上述问题的回答是:战略管理的核心问题是企业的生存与成败,而具体的研究领域主要包括四个方面:环境(environment)、战略(strategy)、领导与组织(leadership and organization)和绩效(performance)。他们进一步认为,对企业经营绩效的关注也许是战略管理研究的终极使命,也是它区别于其他相关研究领域的最主要的特点。

第三次重要会议于1990年在美国加州的纳帕溪谷召开,由Dick Rumelt、Dan Schendel、David Teece三位领军人物组织召集,邀请了战略管理领域以及相关领域的重要学者。根据会议上的论文研讨以及随后的补充修订,三人编辑出版了《战略的基本问题:一个研究纲领》(Fundamental Issues in Strategy:A Research Agenda)一书。他们指出:一般而言,一个成熟的学科或者具体的研究领域通常拥有自己独特的、(至少在一个特定时期)相对统一的理论范式。战略管理学由于其问题导向、应用特质和相对新兴,表现则略有不同。作为一个跨学科的研究领域,战略管理也许永远不会实现库恩(Kuhn,1962)所谓的“范式性”(paradigmatic)学科状态,而是将会不断拥抱新的视角和方法。对于战略管理领域受益最大的工作也许不是一个统一的范式,而是对于该领域主要研究问题的界定和探究。也就是说,战略管理学领域的研究主要是问题导向的(issue driven)。他们在对该文集的组织和编排中,基于对整个学科现状与未来的把握,进一步总括而清晰地界定了战略管理学领域研究所必须专注的四大基本问题:企业如何表现?为什么企业间会有差异?多元化企业的总部具有哪些功能?什么决定了国际竞争中的成功与失败?

上述三波由顶尖学者发起和参与的重要会议乃是战略管理领域的里程碑式事件,关乎顶层设计层面的制度化的干预。总体来看,我们可以勾勒战略管理研究的核心问题:企业的环境特点、企业本身的特点、企业的高层领导与管理团队、企业的战略决策和实施过程、企业战略的具体内容和形态,以及企业的经营绩效。而战略管理领域需要回答的一个终极问题是:如何解释企业间经营绩效的差异并增进个体企业的经营绩效。对这一终极问题的回答,乃是检验一项研究是否属于战略管理领域的试金石。在过去四十年间,从战略的过程到战略的内容,从战略的制定到战略的实施,从一把手到高管团队,从公司战略到业务战略,从市场战略到非市场战略,从经济指标到社会责任,从竞争优势到价值创造,对于企业总体经营绩效差别的关注和探究贯穿于战略管理学研究进程的始终。

(二)21世纪若干总结文章对战略管理学身份的再确认

进入21世纪之后,有几篇总结性文章继承了早期三波重要会议的传统,试图在新时期重新界定战略管理研究的核心问题及其边界。结果发现,战略管理研究学者的队伍越来越大,“小圈子”也越来越多,但仍然存在一些基本共识。Nag等(2007)基于对AOM战略管理分会成员的问卷调查,通过文本分析选定了54个关键词,并将其聚合成6类,进而形成战略管理领域的身份定义:战略管理应当回答如下问题:通过代表所有者的总体管理者所采取的、涉及资源配置的、有意图的抑或自然涌现的重大举措,增进企业在其外部环境中的绩效。显然,该定义对于环境、企业、高管和绩效的认同印证并强化了早期会议中得出的共识。基本的结论是,战略管理研究领域貌似缺乏统一的身份认知和识别,貌似松散割裂、杂乱无章。但是存在足够多的共性。这正是其悖论之处。

类似地,Furrer等(2008)通过对1980—2005年间发表在AMR、AMJ、ASQ和SMJ上的2 125篇战略管理领域文章的文本分析发现,排在前4位的关键词每个都被20%以上的文章涉及,具体的顺序和比例是:绩效(performance),占36.6%;环境(environment),占25%;能力(capabilities),占24.4%;组织(organization),占23.2%。

2017年,SMJ的一期特刊专门探讨了战略管理研究的边界与整合问题。此时,SMJ列出的正式的编辑部审稿人员名单已经囊括了400位左右的学者。可见,该学科领域已经成长为巨无霸,成为广泛参与的全球性社群。然而,战略管理研究与成熟的范式性学科仍然距离遥远,在实证研究中概念测量缺乏一致性,同时缺乏对于因果关系的共识,研究队伍相对松散和割裂的状态依旧。三位专刊主编Durand等(2017)在其发刊词中希望本学科能够迈向整合的并且是通过实证检验的知识的积累过程,从而更好地构建战略管理学的未来。毕竟,这里有足够的信念共识:以企业(组织)为基本分析单元,承认它们之间的差异,这些差异(比如创新性、竞争力度、合法性、声誉与地位)影响它们的价值创造和价值获取(绩效)。因此,归根结底,战略管理是问题导向和实践导向的。

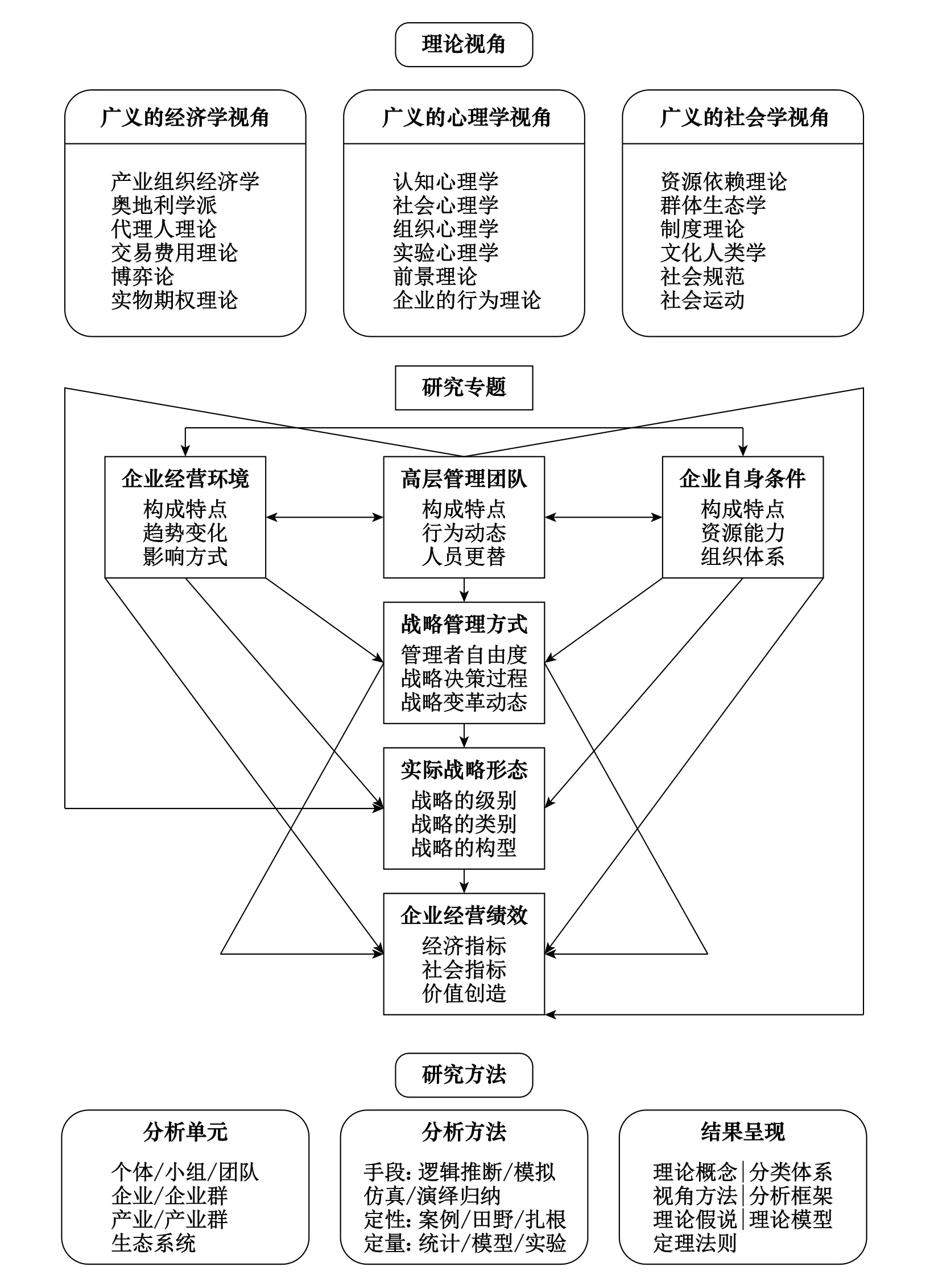

基于上述分析,本文萃取企业环境、企业特点(组织、资源与能力)、高管团队、战略过程、战略内容、企业绩效作为战略管理的核心要素,并以企业绩效(尤其是企业间绩效差异之决定)为主线,回顾和梳理过去四十年来整个战略管理领域的研究成果。本文的分析框架如图1所示。图1中对关系箭头的使用只是为了表述的方便,并非严谨的理论假说框架,为了简洁起见,也不涉及复杂的交互项关系。

三、企业绩效的决定:多层级影响因素的分解

对于企业绩效的关注及其决定因素的探究,是战略管理领域一以贯之的核心问题。从哈佛商学院的企业政策研究开始,战略管理学者就专注于研究管理者的战略选择行为,以及这些行为如何才能使企业更好地响应和匹配不断变化的外部环境,从而持续提升企业的经营绩效(Learned等,1965;Andrews,1971)。

图 1 本文的分析框架

事实上,在战略管理和组织理论的研究中,一直存在所谓环境决定论和自由意志论(战略选择)的争论与张力(Hrebiniak和Joyce,1985),这也反映了与管理学相关的早期文献中截然相反的研究倾向及其背后的价值观念。比如,组织生态学(population ecology)的学者(Hannan和Freeman,1977)和组织理论的学者(Lawrence和Lorsch,1969)主要青睐于环境对企业的选择和决定作用,而战略选择学派的学者则认为,企业的战略决策者会根据自己的意愿去选择如何操纵环境、设计其组织结构并选取相应的绩效评价指标体系(Child,1972)。

在决定企业经营绩效的因素中,究竟是环境的影响大,还是企业自身的影响大?企业的环境影响,例如,产业特点的影响,企业所隶属于的战略群组(strategic group);企业自身的特点和战略选择,例如,企业的战略联盟选择以及公司总部的抑或业务单元的战略,一个具体业务的市场地位(比如市场份额),一个业务自身的资源和能力,不同业务间的协同作用,业务内部资源与能力的特质,等等,不同层级的因素对企业的经营绩效究竟产生了多大的影响?不同的学者基于不同的意识形态和学术理念,采用不同的研究方法,提供了各不相同、甚至完全相反的结论。迄今为止,争论依然在继续,新的证据和研究方法也在不断涌现。

(一)学术理念和研究倾向的差异

以企业经营绩效的方差变化(variance)为因变量,不同的研究项目提供了大量的极为不一致的证据。这一研究专题的源流始于产业组织经济学家Schmalensee(1985)针对产业、企业和市场份额对企业绩效(利润率的会计指标)之影响的研究。他依据1975年美国贸易总署的业务线数据(FTC line of business data),采用方差分解的分析方法,结果表明企业间利润率的方差主要来自于产业的差别,市场份额对于利润率的影响极小,而企业自身的效应几乎可以忽略不计,从来没有达到统计上的显著水平。产业效应与产业的集中度呈负相关的关系。因此,企业的利润大小主要取决于产业的效应。该项研究无疑是环境决定论的最佳注脚。为反垄断政策提供理论支持乃是早期产业组织经济学研究的初衷。Schmalensee的这一结论显然符合产业组织经济学对于产业结构的重视和青睐。

然而,Rumelt(1991)采用1974—1977年的FTC数据以及相似的方差分解法,在区分了固定效应与波动效应之后,得出了较为不同的实证结果:虽然母公司对于利润率的影响效应可以忽略不计,产业的固定效应也非常小,但业务单元具有非常大的固定效应。总体而言,与Schmalensee的结论大相径庭,产业效应小,公司效应不重要,业务单元特质才是企业利润率的主要源泉,其效应相当于产业效应的6倍。这一结论显然符合Rumelt最早有所贡献的资源基础观(RBV)的主要论点:企业的超额利润来自于那些难以被对手模仿的独特资源和能力(Rumelt,1984,1987;Lippman和Rumelt,1982)。

Bowman和Helfat(2001)则指出,母公司战略的效应其实是被不适当地忽视了。他们将上述早期研究中“贬抑”母公司效应的研究结果称为“修正主义”(revisionist view)观点,认为以往的测量指标、样本选择以及分析方法未能准确地捕捉到实际的公司层面效应。例如,采用单一业务企业作为样本的做法本身就剔除了公司效应的可能性。而且,很多跨越不同业务的公司效应很可能被当作业务单元效应对待了。对于不同产业的选择恰恰也是公司战略的一部分。因此,某些被归类为产业效应的部分也许正是公司层面战略的效应。

此外,在产业与企业之间,沿袭产业经济学研究传统的学者将产业内的战略群组效应加入到多阶层的绩效决定因素研究之中。Short等(2007)采用来自Compustat的7年数据,同时运用方差分解和ANOVA分析法,其因变量不仅包括ROA而且包括Tobin’s Q以及测度企业破产倾向的Altman’s Z。他们的研究发现,企业、战略群组和产业三个层面的因素对企业绩效都具有显著的效应,其中企业层面的效应最强,后两者基本旗鼓相当,战略群组效应偶尔强于产业效应。当然,诸多关于战略群组对企业绩效的研究并未产生确切的证据。而且,资源基础观的重要贡献者巴尼教授对于战略群组是否真正存在以及是否具有战略含义则持怀疑态度(Barney和Hoskisson,1990)。

(二)数据来源和分析方法的差异

当然,除了研究者信奉的学术理念的区别,数据的来源和研究的时段以及采用的测量和分析方法同样会影响相关研究的结果。提出资源基础观的Wermerfelt在重视业务和公司效应的同时并没有轻视产业的效应,而倡导产业结构分析的Porter虽然证实并强调了产业效应的重要性和稳定性,但也并没有忽略业务单元自身的效应。Montgomery和Wernerfelt(1988b)采用1976年的FTC数据,并用Tobin’s Q作为利润率指标,研究发现产业效应解释了接近20%的绩效方差。认同资源基础观的学者Powell(1996)也证实了接近20%的产业效应。他的研究采用的是问卷调查数据,自变量是产业因素,比如产业成熟度和进入壁垒,而因变量是受访CEO对于自己企业(非多元化经营的单一业务企业)绩效的感知性判断。

McGahan和Porter(1997)采用Compustat Business Segment Reports(1981—1984年)的数据,以根据SIC产业分类法界定的业务类别(business segment)而不是跨越多种业务的业务单元(business unit)的利润率为因变量,研究发现年份效应、产业效应、母公司效应以及业务类别效应分别是2%、19%、4%和32%。同时,由于他们的样本涵盖了几乎所有的产业,他们发现产业效应在制造业要小于在其他行业的表现。因此,他们认为Rumelt(1991)的研究结果可能与其样本中制造业企业所占比重较大有关,因而夸张了业务单元的效应。

Ruefli和Wiggins(2003)采用非参数统计分析(non-parametric analysis),发现公司效应对绩效的影响远远大于产业效应,说明管理者对于企业的绩效是具有战略性影响的。而且,产业和公司的效应会随着时间而变迁。这项研究为上述Bowman和Helfat重视公司战略的观点提供了实证依据和理由。

Hawawini等(2003)采用投资回报率和市账比为利润率指标,证实了文献中报告的企业效应大于产业效应的结果。但他们进一步指出,这种强烈的企业特定效应主要是由于存在离散点企业(超级优秀和超级差劣的企业)导致的。也就是说,对于这些企业而言,无论选择什么行业,都会优者自优,劣者恒劣。而对于那些随大流的企业而言,产业效应还是十分重要的。

最近,旅美华人学者郭广瑞采用时序上的纵贯研究方法(longitudinal perspective)来处理绩效的稳定方差与动态方差。其研究结果表明,产业效应、母公司效应以及二者的交互效应三者相加起来基本上相当于业务单元效应的大小,而且这些多层因素的效应随时间而变化。具体而言,随着时间的变动,母公司对于分布在不同产业的业务单元有不同的效应,同一个产业对于来自不同的母公司的业务单元也会产生不同的效应(Guo,2017)。

总之,不同层次的效应都被研究者支持和强调。不同的研究者出于不同的动机,采用不同的方法,专注于不同的样本和时段,从不同的维度和侧面探究同一个问题,横看成岭侧成峰,结果的混乱和冲突既是战略管理研究令人疑虑和困惑的地方,也许也是其精彩诱人之处,给来自不同背景的研究者提供了施展的余地和想象的空间。

四、企业绩效的决定:经济因素与组织因素的比较

与上述企业绩效多层次决定因素研究相关的一个专题,是对于经济因素与组织因素效应的对比研究。Hansen和Wernerfelt(1989)分别选取具有代表性的经济因素指标(产业平均利润率、企业市场份额、企业规模)和组织因素指标(组织氛围),首先考察它们对企业绩效(5年平均ROA)的独自影响,然后考察它们的共同效应。结果表明,无论是独自考察还是同时考察,组织因素和经济因素都对企业绩效产生显著的正面效应,而且组织因素的效应是经济因素的2倍。由于经济因素的指标主要是企业外在的条件(产业吸引力)和现有的状态(市场份额与企业规模),而组织因素则主要是企业自身的组织结构、企业文化、人才实践和运作过程,因此后者更具有内在的企业特定性。正因如此,这项研究的结果至少间接地支持了Wernerfelt(1984)本人所倡导的资源基础观的理论倾向和基本论断。

Powell(1992a)明确地采用资源基础观的逻辑,基于对两个不同的产业中主要是单一业务企业的样本数据的分析,进一步印证了组织因素对企业绩效所产生的独立于产业选择和竞争战略之外的影响作用。他发现企业在组织方面的耦合与匹配,包括组织的内部匹配(比如企业规模与组织结构正规化的匹配)以及企业与外部环境的匹配(比如组织结构正规化与外部环境稳定性的匹配),对企业经营绩效(利润率和增长率)产生正面影响。

在SMJ的一期关于组织因素和竞争因素对于企业绩效的交互影响的特刊中,客席主编Henderson和Mitchell(1997)在发刊词中指出组织和竞争都会影响企业的战略和绩效,而且组织能力、外部竞争、企业战略和经营绩效通常互相影响、互相造就、互为因果关系,难以逃脱内生性的问题。战略与绩效的关系可以被看成是企业基于自身能力而随外部环境的不断调整,这种调整对于环境中其他企业而言则是外生的。因此,重要的问题也许不是竞争因素和组织因素哪个更具有解释力,而是在什么情景下哪种解释会显得更加合适。

21世纪以来,关于组织因素对企业绩效的直接影响的研究仍然不断涌现。Carmeli和Tishler(2004)以公共管理机构为样本,发现组织的隐形要素(比如管理能力、组织文化和审计体系等)可以对组织的绩效产生显著的正面影响。Sine等(2006)针对新兴产业中新创企业特点的研究发现,企业创业团队在组织上的正规化、专业化以及相应的管理强度比更灵活松散的有机组织形式更有利于提升企业绩效。这一结果给那些不分青红皂白地声称新创企业要去官僚化和拥抱扁平化的主张敲响了一记警钟。可以想见,在中国复制和拓展这样的研究应该会产生有益的理论和实证贡献。

五、企业绩效的决定:企业与外部环境的匹配

(一)企业与环境的匹配与企业绩效

在关于企业绩效决定因素的研究中,来自产业组织经济学的影响主要是强调产业结构与战略定位的作用(Porter,1980;Dess和Davis,1984),而倡导和信奉资源基础观的学者则强调企业独特资源的重要性(Wernerfelt,1984;Rumelt,1984,1987;Barney,1986,1991),双方各执一词,只是强调了影响或决定企业绩效的多层面因素中的某个层面和维度而已。与这些研究方法不同,另有一些研究者则重视企业内部因素与外部环境特点的匹配(Venkatraman和Camillus,1984;Venkatraman,1989;Venkatraman和Prescott,1990)。

Wernerfelt和Montgomery(1986)依据美国《财富》500强企业的样本,按照多元化的程度将企业划分为高效率和低效率两种类型,同时选取了产业的平均利润率和产业的增长率两个主要指标来测度产业的吸引力。他们的实证研究显示,高利润率的产业有利于高效率企业的绩效而不利于低效率企业的绩效,而高增长产业则相对地更有利于低效率企业的绩效而不利于高效率企业的绩效。这可能是有关企业与环境匹配对于企业绩效之影响的最早证据。并非所有的产业对所有的企业都具有同样的影响。一个产业对一个特定的企业是否具有吸引力取决于该企业自身的特点及其与该产业要求之间的匹配程度。此后,Venkatraman和Prescott(1990)采用PIMS数据(在两个时间段的八种环境中的两个样本集),研究发现企业与环境的匹配程度对于企业的经营绩效产生正面效应。

(二)动态能力与企业绩效

Teece等(1997)认为,企业的竞争优势和经营绩效取决于企业根据外部环境的变化而不断更新调整和重组构型(reconfigure)其资源和能力的所谓“动态能力”。Zott(2003)通过模拟分析发现,即使动态能力在不同企业间存在着殊途同归的可能性,只要企业间在采用动态能力上的时间和成本有差异,动态能力仍然能够导致企业间绩效的显著差异。事实上,Teece等人对动态能力的提倡也是对于企业与环境之间相互匹配之研究范式的动态回归。

动态能力对企业绩效的影响也受到企业外部环境和内部特点的影响。Drnevich和Kriauciunas(2011)根据对智利企业样本的研究,提供了关于动态能力与企业经营绩效关系的较早的实证结果。他们发现,环境的动态性负面地影响了企业的普通能力对企业绩效的贡献,但正面地影响了企业的动态能力对于企业绩效的贡献。而且,企业间的异质性会增进动态能力对企业绩效的贡献,但对普通能力而言则没有太多的重要性。进一步的实证研究则显示,环境的动态性对于动态能力与企业绩效的非线性(倒U形)调节作用。产品开发能力和战略联盟管理能力是文献中广泛接受的动态能力的具体表现。Schilke(2014)采用这两种能力为自变量,用主观数据和会计指标两种方法来测量企业绩效(及其体现的相对于其他企业的竞争优势),发现动态能力在环境动态性适中的情形下对企业绩效的贡献最大,而在环境动态性较高或者较低的情境中的贡献则相对较低。Wilden等(2013)的研究结果表明,“有机的组织结构”(organic organizational structure)可以促进动态能力对于企业绩效的正面影响。Girod和Whittington(2017)发现,不同的组织重组方式对于企业绩效的影响受到环境动态性的调节。他们把企业的组织重组界定为两种基本方式:不甚频繁但范围和幅度较大的重建(restructuring)和相对频繁但渐进而有限的重配(reconfiguration)。他们基于1985—2004年美国公司数据的研究表明,总的来看,重建与企业绩效正相关,重配则与企业绩效负相关;具体效应则可能随环境的动态性程度而改变。

然而,动态能力与普通能力在定义和测量上的模糊不清也给研究者带来一定的困扰。例如,Karna等(2016)基于对115项实证研究的元分析发现,无论是在稳定的还是多变的环境下,普通能力与动态能力同时分别正面影响了企业经营绩效,而且,二者的作用大小大致相当;两种能力类别内部不同因素之间的差距都分别大于两种能力类别之间的差距;同时,动态能力和普通能力紧密相关,互为补充。此外,相对于采用客观指标(比如会计指标)的研究而言,采用主观判定的绩效指标的研究产生的结果更加明显和强劲。在多变的环境中,动态能力和普通能力对于企业绩效的影响都要大于在稳定环境下的影响。

关于动态能力专题的未来研究可以致力于强化对动态能力的微观基础之构建(Teece,2007;Eisenhardt等,2010;Helfat和Peteraf,2015),也可以进一步识别和捕捉动态能力的具体类别和形态,比如动态管理能力(Adner和Helfat,2003)和管理认知能力(Helfat和Peteraf,2015),还可以对动态能力的特定运作机制及其与环境特点的适配性进行更为精准的勾勒(Girod和Whittington,2017)。请参阅Schilke等(2018)对于这一研究专题的最新总结。可以想见,通过更为细致的理论构建以及更多实证研究证据的积累,对该专题更加深入的研究将会进一步推进人们对企业绩效决定因素的理解和把握。

六、企业绩效的决定:专注于特定自变量的研究

按道理来说,如果企业的绩效最终取决于企业的战略或者其具体的行动,那么战略管理研究只需要考察具体的战略形态或者企业行动与绩效的关系即可。然而,由于研究者有时候无法直接考察具体的企业战略和企业行动,只能从战略和行动的前置变量(antecedents)着手来加以推测。因此,总体来看,战略管理的研究几乎涵盖了所有可能的相关因素(自变量)对于企业经营绩效的影响,包括主效应和其他形式的影响,从环境的类型与特点到企业自身的禀赋与个性,从CEO的特质与背景到高管团队的构成与动态,从战略决策和实施的过程特点到战略变革的范式和过程,从不同类型和级别的企业战略到多种因素的交互影响和混合作用。由于相关文献浩瀚繁杂,这里只能依据笔者的眼界和偏好选取一些代表性的研究来分别展示不同关键自变量对于企业绩效的影响。

上文回顾了运用方差分解方法来比较产业与企业对企业绩效影响的研究文献。除此之外,也有一些文献直接探究了不同环境因素和企业因素对于企业绩效的影响。从初始的对竞争环境中产业结构分析的倚重(Porter,1980,1981)到盛行(Wernerfelt,1984;Barney,1991),战略管理的研究焦点可以说是在外部环境和企业内部因素之间不断摇摆(Hoskisson等,1999)。在更多的时候,对环境因素和企业因素的考察往往涉及其与具体的战略管理方式和过程、战略内容和形态之间的互动和调节关系。关于战略管理的方式和过程的研究包括管理者的自由度之决定,战略的决策过程、实施过程以及变革过程。战略的内容和形态的研究则包括战略的不同级别、类别与构型(configuration),从公司战略到业务战略,从竞争战略到合作战略,进而同时竞合战略,从市场战略到非市场战略,等等。这些战略过程和战略内容变量对于企业绩效的直接与间接影响乃是战略管理文献中的重要组成部分。同时,大量的文献聚焦于CEO和高管团队的特点和动态对企业经营绩效的直接影响、间接影响,以及CEO和高管团队通过战略过程和战略内容选择而产生的交互作用。这些研究涉及CEO以及高管人员的特点、团队构成与动态,CEO与高管人员的选拔与更替、董事会的角色、公司治理机制等多种专题。

(一)外部环境对企业绩效的影响

由于受产业组织经济学中“产业结构—企业行为—平均绩效”(structure-conduct-performance,S-C-P)理论范式的影响,战略管理领域对于竞争环境与企业绩效关系的研究通常是聚焦于产业结构的特点,通过考察竞争环境对企业战略选择和行为模式的影响而展开(Porter,1980)。比如,Porter(1979)聚焦于“产业内结构”中战略群组归属和相关的移动壁垒(mobility barrier)对于企业绩效的影响。

而在管理学研究的传统下,尤其是基于对组织理论的借鉴和拓展,Dess和Beard(1984)提供了针对企业任务环境的三维度分析框架,即环境的资源丰富性及其对企业的承载能力、环境的复杂性、环境的动态性,该框架在后续研究中被广泛采用。其实,上述的有关动态能力研究的总结也清楚地表明了环境特点(比如动态性)通常是被当作调节变量来考察的。当然,战略管理学者很早就意识到产业效应(一个重要的环境指标)作为控制变量的重要性(Dess等,1990)。

Miller(1988)发现,Porter的差异化战略通常与不确定性强的环境相关,而成本领先战略则通常与稳定的环境相关。这种相关性在绩效好的企业里往往比在绩效差的企业里更加显著。Zahra(1993)以公司内部创业为具体考察的战略焦点问题,发现不同的环境特点(比如增长性、动态性和竞争性)通过对公司内部创业举措的影响而影响公司在该环境中的绩效。Zahra(1996)进一步展示了环境特点(动态性、异质性、对抗性)对于企业的技术战略(先锋或追随,过程或产品,激进或渐进,内部或外部)与财务回报之间关系的调节作用。Lumpkin和Dess(2001)则展示了环境特点对于创业导向中的两个维度——主动性和竞争激进性——与企业绩效的关系所产生的调节作用。

(二)企业自身特点对企业绩效的影响

企业自身特点与企业绩效的关系在战略管理文献中也得到了充分的体现。首先,针对企业特点对经营绩效的主效应,从资源基础观(Wernerfelt,1984;Barney,1991)到知识基础观(Grant,1996;Spender,1996),再到制度基础观(Oliver,1991,1997;Peng,2003),战略管理文献中对于企业作为资源、知识和能力的组合以及作为组织体系的存在和应用给予了多视角、多维度、多层面的详尽考察。其次,这些因素与其他相关因素对于企业绩效的互动影响也得到了广泛的考察。再次,作为基础控制变量,企业的规模、年龄、生命周期阶段等因素在相关的研究中通常是不可或缺的。

具有典型和代表意义的企业因素包括各类有形资源和无形资源(Barney,1991;Hall,1992,1993;Teece,1998),企业的运营能力和组织能力(Miles和Snow,1978;Collis,1994),组织学习能力和知识应用能力(March,1991;Levinthal和March,1993;Grant,1996),企业的动态能力(Teece等,1997;Helfat和Peteraf,2015;Schilke等,2018),组织结构(Fredrickson,1986;Levinthal和Workiewicz,2017),控制体系(Eisenhardt,1985;Gupta和Govindarajan,1991;Sihag和Rijsdijk,2019),企业文化(Barney,1986;Marcoulides和Heck,1993;Sorensen,2002),权力和政治在企业内的应用(Mintzberg,1983;Pfeffer,1992;Pettigrew,1973),等等。

由于篇幅所限,这里只选择评介一个颇具悖论意义而又引发持续研究兴趣的专题。对于企业的绩效而言,企业的冗余资源(slack resources)或者更加广泛的说法“组织冗余”(organizational slack),到底是一种浪费还是一种促进?多大程度的组织冗余对于企业绩效产生最适当的促进作用?

行为学派的开山鼻祖Cyert和March(1963)率先指出,组织冗余可以帮助企业缓冲(buffer)和化解来自于企业内外的不确定性冲击。在战略管理领域,Bourgeois(1981)最早正式地关注组织冗余。他将其界定为一种保护(cushion),并指出了若干测度指标,比如盈余留存和信用级别。Sharfman等(1988)则系统地考察了组织冗余的前置变量,包括环境要素、组织特点和高管团队的价值观三个方面。

Nohria和Gulati(1996)认为,组织冗余既可增进企业的创新实验,也会减弱项目实施中的自律。他们发现组织冗余与企业创新的关系是倒U形的,适度的冗余最利于创新,过高或者过低的冗余都不利于创新。同样,依据中国企业的问卷数据和档案数据,Tan和Peng(2003)也发现了组织冗余与企业绩效的倒U形关系。基于对66项研究中80个样本集的元分析,Daniel等(2004)发现了可利用的、可补偿的、潜在的三种组织冗余与企业绩效的正相关关系,而且这一结果在控制了与行业相关的绩效之后尤其稳健。

最近的研究逐渐关注不同类别的组织冗余对于企业绩效的影响。George(2015)的研究表明,高自由度的组织冗余与企业绩效呈线性的正比关系,而低自由度的组织冗余与企业绩效的关系则是倒U形的。Wang等(2016a)考察了人力资源冗余以及与研发相关的财务冗余对于企业特定知识产生经济租金之潜力的影响。他们发现财务方面的冗余可以激励知识员工增进其特定的人力资本的投入从而提升经济租金的产生,但人力资源方面的冗余则会减少上述激励从而削弱对经济租金的潜在贡献。Vanacker等(2017)则发现财务资源冗余正面影响企业绩效,尤其体现在债权人权益难以得到保障的国家;但人力资源冗余降低企业绩效,尤其体现在员工权力较强的国家。而且,两种效应都呈递减趋势。

Rau等(2017)的研究发现,组织冗余正向调节了战略规划和组织学习对企业绩效的影响。企业不仅要选择适当的战略而且要有相应的资源和能力去执行和实施该战略。在组织冗余较高的情况下,战略规划将增进组织学习并从而增进企业绩效。Li等(2018)则发现企业的组织冗余和组织结构特点对于企业的社会责任绩效有交互影响。Zheng和Yu(2017)则聚焦于组织冗余和环境动态性与创业导向中自主性倾向对于中小企业绩效的共同影响作用。他们认为,在动态性较强的情景下,高度的自主性与组织冗余一起可以帮助发现和利用机会从而导致绩效提升。在最新近的元分析中,Carnes等(2019)则揭示了企业的竞争行为对于组织冗余和企业绩效关系的中介作用。

未来的研究如果能从悖论的角度来看组织冗余,将会产生更加精彩的结果。比如说,同一种组织冗余(如可支配现金)在同一家企业之内可能会对不同的绩效指标(如增长率与利润率)同时产生不同甚至完全相反的影响。这时的结果可能更加真实和复杂,并且更加令人信服。

(三)管理自由度与企业经营绩效

从Hambrick的开创性工作开始(Hambrick和Mason,1984),关于高阶管理的研究在整个战略文献中(以及在AOM年会的战略管理论文中)占据1/3左右的分量。这里选取该专题文献中较为核心的概念来展示其对于企业绩效研究的贡献。受Williamson(1963)关于管理自由度(Managerial Discretion)概念的启发,Hambrick和Finkelstein(1987)进一步明确、拓展和强调了管理自由度的理论含义和潜力,旨在调和与平衡环境决定论与战略选择论之间的冲突。他们认为,管理自由度由企业的外在环境、企业特点以及高管人员(CEO)自身特点三个层面的因素共同界定。在通常情况下,既非环境决定一切,也非CEO为所欲为。管理的自由度存在于环境决定论和自由意志论两个极端点之间,影响着企业战略以及经营活动的具体选择及其稳健性,进而影响企业经营绩效的高低与波动。

Finkelstein和Hambrick(1990)通过计算机、化工和天然气分销等行业的100家企业的数据分析,考察企业高管团队的任期与其战略特点和企业绩效特点的关系,并专注于管理自由度的调节作用。他们发现,对于任期较长的高管团队而言,他们的战略更具有稳健性、更符合行业的中心趋势,而且他们所领导的企业之绩效更接近行业的均值。不仅如此,在高管团队具有较高的管理自由度的情形下,上述结果尤其稳健。在后续的研究中,Haleblian和Finkelstein(1993)发现,拥有较大规模高管团队的企业在多变的环境中比在稳定的环境中绩效更佳,而具有主导独断CEO的企业在多变环境中比在稳定环境中的绩效更差。进一步的分析显示,上述结果只在管理自由度较高的情景下显著,而在管理自由度较低的情景下则不显著。

此外,Crossland和Hambrick(2011)还将管理自由度的概念拓展到国家层面,发现不同国家的制度环境给予管理者的自由度直接影响高管团队对于企业绩效的影响。管理自由度的概念也被应用到利益相关者管理与企业财务回报的关系的研究中(Shahzad等,2016)。在最新的研究中,Sandhu和Kulik(2019)探究了组织结构与管理自由度在组织“新建的管理角色”(new managerial roles)情境中是如何互相影响和共同演进的。

事实上,管理自由度并非一个空泛单一的概念,很可能根据不同的决策领域和时期而不断改变。首先,管理自由度可能取决于决策的领域。某些高管可能在特定的决策领域拥有较大的自由度而在其他领域则自由度极为有限。其次,某些CEO或者高管团队可能在某些时候对外部事物具有很大(很小)的管理自由度而对内部事务却具有很小(很大)的管理自由度。对于管理自由度概念的进一步精准界定和测量将会增进其对企业战略和经营绩效的解释力。

(四)战略决策过程与企业经营绩效

在战略管理文献中,有关战略决策过程与企业经营绩效关系的研究聚焦于对总括性的(synoptic)和渐进性的(incremental)战略决策过程的比较(Fredrickson,1983)。Fredrickson和Mitchell(1984)用综合性来衡量总括性战略决策中的理性程度,并将其定义为在决策中力求穷尽和包容各种要素的程度。他们以锯木行业(通常被认为是一个非常不稳定的行业)为背景,通过实证研究发现,战略决策中的综合性程度与企业绩效呈负相关。在紧接着发表的另外一项研究中,Fredrickson(1984)选择油漆与涂料行业(通常被认为是一个非常稳定的行业)为背景,来检验在稳定行业中决策复杂性对绩效的影响。结果表明,在稳定行业中战略决策的综合性与企业经营绩效呈正相关。由此可见,决策的综合性程度对企业绩效的影响取决于不同的环境特点。

与此相关,Powell(1992b)曾将企业的战略规划行为及过程作为一种组织能力,并按照资源基础观对资源与能力的异质性(独特和稀缺)的强调来考察它对企业绩效的影响。他假设在稳定不变的行业中,企业通常都有一些规划(于是企业间的异质性较小),因而战略规划不会带来较高的绩效。而在相对动态多变的行业,企业大多是凭着感觉走,比对手稍微多一些战略规划能力和行为就可能为企业带来竞争优势。此时企业间的异质性较大而且可以彰显其独特性,于是得到较好的回报。在研究设计上,Powell把对上述假说的检验巧妙地融入样本行业的选择中:稳定的家具行业以及动态的时装行业。他的实证研究结果显示,战略规划在前者中与经营绩效基本无关,在后者中则呈正相关关系。

另外一个常用的自变量是战略决策的速度。Eisenhardt(1989a)根据对8家微机企业案例的归纳法研究,发现快速的战略决策者比较慢的战略决策者采用更多(而不是更少)的信息,而且他们考虑更多(而不是更少)的备选方案。她进一步推断,快速战略决策可以增进企业绩效。Baum和Wally(2003)基于1996—2000年间对318位CEO的访谈数据并采用结构方程模型分析,证实了快速决策对于企业绩效的影响,并展示了快速决策对于环境的动态性和资源丰富性、组织结构的正规化与集中化等内外因素与企业绩效之间的关系所产生的中介作用。

Bill Wooldridge和Steven Floyd二人则以研究中层管理者对于战略管理的参与和贡献著称。他们对中层管理的角色和功用进行了多方面和多维度的考察。他们发现,虽然中层管理的共识不一定对企业的绩效有直接贡献,但中层管理对于战略制定过程的参与本身可以帮助提高企业的绩效(Wooldridge和Floyd,1990)。有关中层管理对战略决策过程和结果的影响,请参阅Wooldridge等(2008)的相关文献综述。

关于战略决策过程与企业绩效关系的最新研究还体现在女性高管人员对战略决策过程的参与上。在针对33个国家的146项原始研究的元分析中,Jeong和Harrison(2017)发现,女性的参与同企业长期的财务回报呈微弱的正相关,但与短期的股市回报呈微弱的负相关。原因在于,女性的参与相对地降低了企业的战略风险倾向。该研究结果还表明,在管理自由度较高的情景下,女性对于战略决策的参与更有助于企业绩效的提升。

战略实施也是战略过程研究的一个重要组成部分,虽然相对于战略选择和制定的研究其分量较轻。Bourgeois和Brodwin(1984)总结了指挥官、变革、合作、文化、成长五种不同的战略实施路径。Gupta和Govindrajan(1984)以及Govindarajan(1989)分别展示了管理者的特点(比如风险偏好)和管理机制(比如分权化程度)对于不同类型战略实施效果的不同影响。Guth和MacMillan(1986)则系统地考察了中层管理者的自身利益对战略实施过程的影响。Ahearne等(2014)进一步细化了中层管理者在战略实施过程中的重要作用及其对企业绩效的影响。他们发现,在对上级的影响方面,中层管理者的调整促进作用与企业的绩效呈U形关系。具体而言,其信誉资本(reputational social capital)有助于他们对企业绩效的贡献。在对下属的影响方面,中层管理者的信息资本(informational social capital)有助于他们对企业绩效的贡献。在该专题的新近研究中,Greer等(2017)着重梳理了人力资本在战略实施过程中的作用。

战略变革及其对企业绩效的影响在战略管理研究文献中也占据重要地位(Ginsberg,1988;Boeker,1997;Zajac和Kraatz,2000)。Smith和Grimm(1987)提供了有关战略变革与企业绩效的较早的实证研究结果。他们发现,为了应对环境的变化,大多数企业会采取战略变革,采取战略变革的企业比不采取战略变革的企业在经营绩效上表现得要好,而那些涉及创新与权变的战略变革对于企业绩效的贡献最大。Kraatz和Zajac(2001)发现,拥有众多有价值资源的企业通常不倾向于进行战略变革,而这种对变革的相对抵触和回避倒是可能有益于企业的经营绩效。Zhang和Rajagopalan(2010)则展示了战略变革与企业绩效的倒U形关系。一方面,战略变革可以增加企业对外部环境的适应性并改善自身的经营状况;另一方面,战略变革可能会占用过多的企业资源并给正常的企业组织与运行带来冲击和麻烦。因此,适度的战略变革有助于提升企业的绩效,而过高或过低的战略变革程度都会降低企业的绩效。

七、战略内容和形态对企业绩效的影响

战略管理领域的一个核心的信念大概应该说是“战略是有用的”。大量的理论和实证研究企图揭示不同的企业战略对于企业经营绩效的影响作用。企业战略可依据不同的标准加以分类。例如,按照战略在企业中的不同层级,可以将其区分为制度战略、公司战略、业务战略和职能战略(Hofer和Schendel,1978)。按照战略的外部功能可以区分出市场战略(比如经济领域和竞争方面的战略)和非市场战略(比如企业政治战略和企业社会责任战略)。按照战略的属性可以区分竞争战略与合作战略,以及二者并举的所谓竞合战略(co-opetition or co-opetitive strategy)。按照具体的战略构型(configuration),可以考虑不同类型和阶层的战略组合,比如一个采取产品多元化战略的跨国公司在其核心地区主导业务中的营销战略方面的政府关系管理。

在市场战略领域,主要的考察对象是公司战略(Ansoff,1965;Rumelt,1974)和业务战略(Hambrick,1980;Porter,1980)。公司战略主要决定进入或者退出哪些业务(Chang,1996),如何管理企业的规模和范围(Chandler,1990),如何管理总部与业务单元之间的关系(Goold等,1994),是否遵从某种主导逻辑(Prahalad和Bettis,1986)并打造不同业务可以共享的核心竞争力(Prahalad和Hamel,1990),如何管理与其他企业或利益相关者的关系,比如建立战略联盟(Parkhe,1993)等。具体来说,公司战略主要体现在是否专注于单一业务或者某项业务价值链上的某个或者某些环节,是否采取纵向一体化的全产业链战略(Jacobides和Billinger,2006),是否采取产品和地域上的多元化战略(Chandler,1962;Rumelt,1982;Mackey等,2017)。业务战略则专注于在给定的业务线或者业务单元上如何获取竞争优势并创造良好的经营绩效。Miles和Snow(1978)在业务战略层面对企业的基本竞争战略、企业的组织与运营过程特点与企业的经营绩效之间的关系进行了详尽的考察与推断,并引发了关于其战略分类法对企业绩效影响的实证研究(Snow和Hrebiniak,1980;Snow和Hambrick,1980;Hambrick,1983)。Porter(1980,1981)将产业组织经济学中著名的S-C-P范式引入战略管理学的研究中,提出了关于产业结构分析的五力框架和相应的三大基本战略,并引发后续的实证研究去检验其基本竞争战略对于企业绩效的影响(如Dess和Davis,1984)。Beard和Dess(1981)则展示了公司战略和业务战略两个层面的变量同时影响企业的绩效。

(一)公司战略与企业绩效

踵继钱德勒的多元化战略研究(Chandler,1962)及其“组织结构跟随企业战略”命题,Rumelt(1974)成为首次用大样本统计分析进行实证研究的战略管理学者。Rumelt专注于公司战略层面的多元化战略类别以及组织结构与公司多元化战略的匹配程度对企业经营绩效的影响,提出了著名的多元化战略分类法以及“相关性假设”,初步展示了有限相关多元化战略对经营绩效的正面影响(Rumelt,1974,1982)。自此之后,关于多元化战略与企业绩效关系的研究层出不穷。这些研究采用了不同的方法来测度多元化战略,比如对熵值的采用(Palepu,1985);也采用了不同的绩效指标,比如Tobin’s Q作为绩效指标(Montgomery和Wernerfelt,1988b),并且将多元化战略对企业绩效的影响与市场结构的影响相比较(Christensen和Montgomery,1981),或者同时考量了多元化战略对回报和风险的影响(Bettis和Hall,1982)。

其中,有两个非线性的关系尤为引人注目。首先,针对企业绩效,Grant等(1988)最早展示了业务多样性与企业绩效的倒U形关系。但该团队并未声称二者之间存在明确的因果关系。此后,Palich等(2000)在对55项公开发表的研究进行的元分析中,倾向于证实多元化程度与绩效之间倒U形的关系,表明适度的多元化有助于企业绩效的提升。这与Rumelt的相关性假说遥相呼应。其次,Lubatkin和Chatterjee(1994)揭示了公司多元化与企业风险之间的非线性关系。他们采用股票回报作为风险指标,发现无论是对于系统风险还是非系统风险(企业特定风险),多元化程度与回报之风险的关系都是正U形的。适度的多元化可以降低企业风险,而过低和过高的多元化程度则可能会增加企业的风险。因此,多元化程度的增高并非必然降低企业风险。企业减小风险的最优选择也许是向相似的业务挺进,而不是进入完全相同或者非常不同的业务领域。不要把鸡蛋放在同一个篮子里,但也不要放在过多的不同的篮子里。与上述第一种非线性关系共同解读,适度的多元化不仅可以提升绩效,同时也可以降低风险,形成高回报低风险的组合。如此,在交易市场上常见的高风险高回报现象并不适用于多元化企业在经营领域里的表现。

关于多元化战略研究的一个持续不衰的专题是国际多元化,亦即产品多元化和地域多元化的各种组合。Geringer等(1989)发现,跨国公司的多元化战略和国际化战略与其经营绩效同时存在显著的相关关系。Hitt等(1997)发现,随着国际多元化程度的不断增加,公司绩效先增长、后平稳、再降低。而上述关系受到产品多元化的调节作用。国际多元化程度在非产品多元化的跨国公司里与公司绩效负相关,在产品高度多元化的跨国公司里与公司绩效正相关,在产品适度多元化的跨国公司里与公司绩效呈倒U形关系。Lu和Beamish(2004)则提出并验证了国际多元化与企业绩效之间的S形关系:在较低的国际多元化区段(第一阶段),二者的关系呈正U形;在中度的国际多元化区段(第二阶段),二者的关系呈倒U形;在较高的国际多元化区段(第三阶段),二者的关系呈负相关。而且,企业隐形资产的丰富性会随着国际多元化的增加而提升企业的绩效。与此相似,Hashai(2015)在对产业内多元化战略的研究中,聚焦于协调成本的变化及其对绩效的影响,展示了产业内多元化与企业绩效之间的S形关系。

另外,企业并购对于绩效的影响(Lubatkin,1983;Seth,1990;Haspeslagh和Jemison,1991;King等,2004)也是公司战略层面的一个重要研究专题。King等的元分析表明,总体而言,收购者企业的绩效并不由于收购活动而产生正面的变化,甚至会受到轻微的负面影响。与其相对,公司对业务的剥离与退出也是一个重要话题(Hoskisson等,1994;Feldman等,2016;Chen和Feldman,2018)。Lee和Madhavan(2010)提供了一个关于业务剥离与企业绩效研究的元分析。限于篇幅,兹不赘述。

关于多元化的动机、目标选择、实现路径、管理挑战和绩效影响,Ramanujam和Varadarajan(1989)贡献了甚为精彩且至今仍然极具启发意义的文献综述与研究展望。Schommer等(2019)为多元化与企业绩效关系的研究提供了最新的元分析。他们发现,自从20世纪90年代中期以来,相关多元化企业有所增加而非相关多元化企业有所减少。而且,相关多元化与绩效的关系相对稳定,非相关多元化与绩效的关系有显著的改进。

(二)战略联盟与企业绩效

战略联盟与企业绩效关系的研究涉及公司战略、合作战略、社会网络等多个方面。Baum等(2000)针对加拿大新创生化企业在战略联盟中的网络构建与应用,发现这些企业在联盟初创时期构建的网络的差异性影响企业的早期绩效。联盟合同的制定是经常被考察的一个影响联盟绩效的因素。合同中对控制条款的强调会增加联盟成员间的冲突,而对协调机制的重视则会减少冲突。因此,通过影响中介变量“冲突”,联盟合同的特点间接地影响了联盟绩效(Schilke和Lumineau,2018)。

一个企业可以与同一个合作伙伴重复合作,在不同的领域或者同一个领域建立多种战略联盟。Goerzen(2007)的研究结果倾向于揭示这种重复的联盟合作与企业绩效之间的负相关性,尤其是在技术不确定性较高的环境下。与此相关,Krishnan等(2006)通过对126个国际联盟的考察,发现联盟伙伴间的信任对于企业绩效的正效应在行为不确定性较高的情境下要强于在环境不确定性较高的情境。

战略联盟是介于企业、市场之间的跨组织制度安排。借用演化经济学的术语,Zollo等(2002)将联盟内伙伴企业之间由于重复合作而形成的固定交往和互动模式称为“组织间的常规”(interorganizational routines)。这些跨组织常规通常具有高度的伙伴特定性、技术特定性和经验积累效应,并影响联盟中的知识积累、增长潜能和机会以及企业目标的实现。他们发现,具有高度伙伴特定性的经验对于联盟企业的绩效有正效应,而这种效应在缺乏以资产为基础的治理与监管机制的情形下尤其强劲。

一个企业还可以同时参与多个战略联盟,这些联盟组合(alliance portfolio)的特点(比如组合中的多样性)也会影响企业的绩效(Jiang等,2010;Lee等,2017)。企业常常通过获取其联盟伙伴成员的资源而企图降低成本或者增加收入。在增加收入和降低成本二者之间取得平衡会有益于企业的绩效,而这种益处在企图通过少数企业获取多种资源的情景下则不够显著。因此,在设计自己的联盟组合时,企业还要在选择数目较少但资源广泛的合作者和数目较多但资源较少的合作者之间寻求平衡(Wassmer等,2017)。从价值创造和价值获取两方面来看,Lavie(2007)为联盟组合与企业绩效的关系提供了新的视角和结果。联盟组合中的资源互补有助于联盟企业的价值创造,但不同合作伙伴之间的砍价能力决定了其价值获取的能力。与著名和强势的伙伴结盟可能会抑制企业自身的价值获取能力。总体而言,联盟组合中企业间的竞争力度有助于企业绩效的提升。

(三)业务战略与企业绩效

除了基本的竞争战略,竞争行为和竞争动态也是业务层面战略的重要研究专题。在Porter(1980,1981)将产业组织经济学中的竞争动态研究专题和方法引入战略管理之后,Ken Smith,以及后来居上的陈明哲及其合作者Danny Miller,在该专题上做出了重要的贡献。Smith等(1991)提供了竞争行为与竞争动态(比如反应的速度)对于企业绩效产生影响的较早的实证研究证据。

在后续的一项颇显悖论的研究中,Derfus等(2008)揭示了企业竞争行为与绩效之间的“红皇后效应”:企业的竞争升级会迫使大家费尽心机地选择有效的竞争方法和定位。虽然某种选择被发现是有效的,而且早期采用这种选择的企业会提升其业绩,一旦这个现象被其他对手发现,他们便会迅速地模仿,并因此而随后降低率先采用者的绩效。也就是说,大家争先恐后、你追我赶的结果,近似于原地踏步,并没有真正地改善自己的绩效和相对地位。

关于竞争动态研究专题的最新梳理与构想,请参阅Chen和Miller(2012)以及Chen和Miller(2015)。同时请参阅Hughes-Morgan等(2018)对于竞争行为主要维度之一,即竞争激进性对于企业绩效影响的元分析。另外值得一提的是,关于竞争动态的探讨通常是与企业的竞争优势和绩效分析联系在一起的(Chen,1996)。无论是产业定位学派还是资源基础观,其关注的往往是所谓的可持续竞争优势和持久的卓越绩效(Porter,1980;Barney,1991;Wiggins和Ruefli,2002)。不过,自从D’Aveni(1994)提出了超级竞争(hypercompetition)的概念之后,研究者对于短期竞争优势有了比以往更为认可的倾向(D’Aveni等,2010)。

介于竞争战略与合作战略之间,还存在着至少两个重要的研究专题。一个是多点竞争(multipoint competition),同时跨越业务层面(竞争战略)与公司层面(多元化战略),涉及与对手在多个时点、多种产品和多个地域市场中的竞争、合作、互补与勾结的行为。请参阅Yu和Cannella(2013)对该专题文献的总结。另一个是基于博弈论的逻辑构建的所谓竞合(co-opetition)学说(Brandenburger和Nalebuff,1996),聚焦于竞争者之间的合作行为与互补关系的潜在益处。SMJ在2018年第12期刊发了关于竞合关系研究的专刊,研究者可以参阅。

八、新兴战略概念与现象

(一)商业模式、生态系统与平台战略等新兴概念

随着与互联网相关的创业大潮的兴起以及创业学与战略管理学的不断借鉴与融合,对商业模式(business model,其实应该称为业务模式)的重视和探究也日益拓展了战略管理学领域的研究空间(Amit和Zott,2001;Teece,2010;Zott等,2011;Foss和Saebi,2017),而且促进了相关新兴概念和现象的研究,比如生态系统(Moore,1994;Pierce,2009;Adner和Kapoor,2010,2016;Kapoor和Lee,2013;Adner,2017)、平台战略(Zhu和Iansiti,2012;Cennamo和Santalo,2013)、分享经济(Cusumano,2015)等。然而,由于这些概念和现象本身难以精准地界定和捕捉(Massa等,2017),实证研究的工作尚需时日方可提供足够分量的证据和启发。

在相对少见的对于商业模式的实证研究中,Zott和Amit(2007)首先区分以创意新奇为特色的商业模式(novelty-centered business model)与注重效率提升的商业模式(efficiencycentered business model)。他们发现,对于新创企业而言,创意新奇的商业模式对于企业绩效至关重要,而企图同时强调新奇和效率的商业模式则不利于企业绩效。在后续的研究中,Zott和Amit(2008)认为企业的市场战略和商业模式是两种不同的因素,同时影响了企业的绩效,它们的共同影响是互补的而非替代的。

以纵向一体化战略为例,Adner和Kapoor(2010)将一个特定企业(focal firm)与上下游的关系看成一个生态系统,把该企业需要整合的上游供应商称为“部件商”(components),把消费者需要将该企业的产品与其产品进行整合的其他厂商称为“互补者”(complementors)。上游部件商体系的创新给特定企业及其竞争者带来了学习上和吸收上的挑战,谁能率先将其创新融入到自己的产品中,就可能产生别人难以模仿的优势。部件商体系创新带来的挑战越大,率先成功采用这些技术的企业的绩效优势就越大。而特定企业在将其产品呈现给最终的客户之前,必须要协调与其他互补者的关系。因此,互补者必须面对的技术创新的挑战越大,率先采用这些技术的企业的绩效优势就越会被减弱。而随着技术的不断成熟,纵向一体化战略的绩效优势也会越来越增强。相关实证研究支持了上述猜测。

(二)因变量的转换:从竞争优势到价值创造

随着新兴战略概念和现象的引入,一个非常明显的转变体现在战略管理研究的因变量上,或者说对于因变量的处理与解读上。虽然对企业绩效的解释乃是战略管理研究边界的试金石,但在不同的时期,企业绩效的定义、表象、测度和用以作为替代的(surrogates)抑或用以隐喻推断的(inferred)前置变量(antecedents)或者中介变量(mediator)其实是有所转变的。自从哈佛商学院的企业政策研究开始,所谓的竞争优势,就一直是这样一个企业绩效的前置变量、替代变量、中介变量,或者说能够用其隐喻企业绩效并与之并行的一个概念,一个至少是在概念上说的战略管理终极因变量。对于竞争优势尤其是可持续竞争优势的探究,一直都是战略管理领域主导范式所试图解释的“泛因变量”,以及从企业政策的SWOT分析到Porter的产业定位与基本战略、从资源基础观的初衷到动态能力学说的理想。

然而,随着新兴概念和现象的引入,战略管理研究的因变量(至少是在概念层面)逐渐从竞争优势转向所谓的价值创造(value creation)和相关的价值获取(value capture),比如商业模式与价值创造的关系(Amit和Zott,2001)。在战略管理文献中,价值创造原本只在并购研究(Seth,1990;Haspeslagh和Jemison,1991)等若干具体的研究专题中被提及。然而,随着商业模式等概念的引入,价值创造日益成为战略管理领域在概念上所推崇的因变量,虽然在终极测度层面仍然要诉诸传统的绩效指标,比如会计利润率或者股市价格与回报,但价值创造的视角也更容易包容和接纳日益丰富广博的企业绩效测度指标,比如所谓的平衡记分卡与社会责任表现等。不仅如此,新近的研究还把消费者的视角引入到价值创造的过程中(Priem,2007)。

(三)自变量和因变量的逐渐拓展:市场和经济因素之外的考量

不仅价值创造作为更加具有广泛包容性的企业绩效指标进入了因变量的主流(Lepak等,2007),而且非市场战略(Baron,1995),尤其是企业政治战略或者说企业政治活动(Hillman和Hitt,1999;Hillman等,2004;Jia,2014)和企业社会责任(Carroll,1979;Wang等,2016b),在因变量的群体中也日益声势浩大、夺人耳目。Waddock和Graves(1997)提供了文献中较早的证据,将非市场战略的表现与企业的经济绩效相关联。他们发现,企业的社会责任活动既与之前的绩效呈正相关关系,也与未来的绩效呈正相关关系。这说明好的绩效可以使企业相对从容地从事社会责任活动,并因此进一步对企业绩效有正面的贡献。好的管理与社会责任同步并行。

通过事件分析法的应用,Hillman等(1999)发现,代表企业利益的人员在政府中任职可以增进企业特定的政治优势从而正面地影响其经营绩效。Schuler等(2017)研究了2003—2011年间84个中国政府高级官员对于企业的视察和调研事件。高官的到访可以预示受访企业能够获得政府的资源、奖掖与保护,而且可以增进其名声与特权。股市对于受访企业有正面的反应。这种反应在受访企业先前的业绩较差时尤为明显,而且民营企业比国营企业受益更大。

Wang和Qian(2011)将企业政治战略与企业社会责任研究相融合,采用中国上市公司2001—2006年的数据,聚焦于企业慈善活动,发现企业社会责任行为通过增进企业的社会与政治合法性从而正面影响了企业的财务回报。慈善活动与财务回报的正相关性对于著名的企业以及以往绩效较好的企业更为强劲,因为他们通常可以从利益相关者那里获得更多的认可。同时,由于获取政治资源对他们来说更加关键和重要,那些非国有企业或者政治关联不甚紧密的企业将更多地从其慈善活动中受益。

不仅非市场战略的不同专题在不断地融合,市场战略与非市场战略的融合也在日益增进。Funk和Hirschman(2017)认为,企业不仅会通过游说和政治捐款等政治战略手段去影响政府政策,而且也会通过其市场行为去影响政策的改变以及对现有政策的解读。同时,(Kim等,2018)发现,社会责任表现与企业的竞争战略之间有交互作用,二者共同影响企业的绩效。当一个产业的竞争性较强时(high-level of competitive action),正面的社会责任活动能够增进企业的财务回报;当一个产业的竞争性较弱的时候(low-level of competitive action),不负责任的活动(负面社会责任活动)反倒可能增进企业的财务回报。

Flammer(2015)发现贸易自由化影响企业的社会责任表现。通过二重差分法(DID)分析,她发现美国制造业企业在面对关税降低的挑战时会主动地增加其社会责任表现,从而使其在消费者面前比来自国外的竞争对手更加具有差异化优势。如此,社会责任活动也是竞争战略的一种。Flammer(2018)还发现,企业的社会责任表现会增进它在政府采购竞争中的竞争力,能够帮助企业获取政府合同。这种效应对于复杂合同情景下和处于政企关系早期的企业更为明显,对于市场竞争性较强的行业也更加明显。

Kaul和Luo(2018)非常有新意地把营利性企业与非营利性企业同时考察,通过模型分析得出,满足如下两个条件中的任何一个,都会增进企业的经营绩效(财务指标):企业的社会责任活动与其主业相关;或者与非营利性企业的业务不重叠。而只有当二者同时满足时,才会增进企业在社会绩效方面的贡献。也就是说,只有企业在自己最拿手的领域里做非营利性企业不能做的事情时它才真正做出了社会性的贡献。

九、结 论

本文以企业绩效为终极因变量,界定了战略管理研究的核心问题,并以此为主线总结梳理了本领域在过去40年左右的演进历程和主要研究脉络。虽然学者们的研究取得了长足的进步,但我们对本领域核心问题的答案依旧茫然困惑。正像明茨伯格曾经采用的盲人摸象的说法(Mintzberg等,2005),虽然我们企图从多个视角、维度和层面来回答这个绩效问题,但也许我们仍然难以全面精准地解释、预测或者改善企业的经营绩效,尽管我们仍然保持探索的兴趣和积极的努力。

就像一个人的健康和寿命的决定因素,到底是先天的基因重要还是后天的生活环境和生活方式重要?家庭背景、社会阶层、教育程度、成长经历、爱情婚姻、职业选择、升迁经历、运气走势,如此等等,我们似乎无法确切地理解究竟哪些是主导因素,哪些起辅助作用,哪些是所谓的控制变量。企业绩效涉及的是组织的生存和健康,分析单元远比个体复杂,影响因素只会更多,而且企业还可以跨时代生存,超越多个自然人的寿命。这时对企业绩效的比较很可能是在一个历经三世的不老翁和一个初出茅庐的小清新之间进行。不可比、不可控和不可解释的因素太多。也许,这也正是战略管理研究的迷人之处,吸引了一代又一代的学者从不同的学科背景、采用不同的研究视角和方法来试图回答企业绩效的决定以及各种相关的自变量本身的问题。

(一)研究视角的丰富性

战略管理的研究曾较多地受到经济学的影响,包括产业组织经济学(Porter,1980,1981)、奥地利学派经济学(Jacobson,1992;Young等,1996)、代理人理论(Eisenhardt,1989c;Hill和Jones,1992)、交易费用理论(Hill,1990;Ghoshal和Moran,1996)、博弈论(Camerer,1991;Parkhe,1993)和实物期权理论(McGrath,1997,1999;Adner和Levinthal,2004)等。很多管理学者鄙视甚至痛恨经济学沙文主义大摇大摆的侵袭。Rumelt和Teece这样的战略管理学领军人物自身就具有深厚的经济学背景和精湛的技法,并能够与经济学家平等对话,但他们也认为经济学最终无法解决战略管理的核心问题(Rumelt等,1991)。即使如此,有幸抑或不幸,经济学的侵袭仍然在继续。始于广义的经济学(包括金融学)的研究方法仍在不断地被引入到战略管理研究中来。

同时,战略管理学的研究也受到社会学和心理学的重大影响,前者注重组织理论,后者注重组织行为。组织生态学说(Hannan和Feeman,1977;Boeker,1991)、资源依赖学说(Pfeffer和Salancik,1978;Hillman等,2009)、制度理论(Oliver,1991,1997;Peng,2003)等理论视角有助于战略管理研究对企业环境的把握、对于制度安排的了解以及组织设计与环境和战略的匹配。认知心理学(Schwenk,1984;Barr等,1992)、社会心理学(Weick,1969)、前景理论(Kahnemann和Tversky,1979)和行为决策理论(March,1947;Cyert和March,1963)等增进了我们对于战略管理背后的主体(各类人员)的更加微观层面的了解。

当然,基于上述社会科学母学科的影响,战略管理领域也产出了一些具有自己学科特色的理论视角和方法。最早的企业政策传统强调企业内部运作与外部环境契合的范式(Andrews,1971;Venkatraman,1989)。高阶视角将注意力聚集在高管团队的行为和动态(Hambrick和Mason,1984)。资源基础观则专注于企业作为独特的资源和能力组合,而不只是产品与市场活动组合(Wernerfelt,1984)并勾勒了那些能够给企业带来竞争优势的资源与能力的特点(Barney,1991)。知识本位企业观则将组织看作为一个产出和应用组织知识而实现组织目标的机构和过程(Grant,1996;Spender,1996)。动态能力视角看重企业资源和能力同环境的动态匹配,关注企业资源与经营活动的不断重组(Teece等,1997;Teece,2007)。关系视角(relational view)则将企业间的关系作为分析单元和利润的源泉(Dyer和Singh,1998)。源自欧洲的“战略即实践”(strategy as practice)运动则强调企业作为“活动体系”(activity system)并注重战略家的实践和行动(strategizing)导向和实际作为(Whittington,1996;Vaara和Whittington,2012)。

(二)研究方法的多样性

与上述理论视角的复杂丰沛相关的是研究方法论的多种多样。从分析单元来看,战略管理的研究涵盖了个体、小组和团队、企业、企业群体、生态圈、产业、产业集群、经济体、国家、区域、全球等各个层面。

战略管理研究结果的呈现方式也是多管齐下,包括理论概念(construct),比如Prahalad和Hamel(1990)的核心竞争力以及Cohen和Levinthal(1990)的吸收能力(absorptive capacity);理论假说(hypotheses/proposition),比如Chandler(1962)的“结构跟随战略”和Rumelt的“相关性假说”;分类法(typology or taxonomy),比如Miles和Snow(1978)的基本战略和Porter(1980)的基本战略;分析框架(analytical framework),比如Porter(1980)的“五力模型”和Barney(1991)关于资源和能力的VRIN分析框架;以及较为精致的数理型的理论模型(theoretical model),比如Csaszar和Siggelkow(2010)对模仿性战略的回报的模型构建。其实,按照严格的定义,战略管理领域所谓的的模型(model)在通常情况下充其量不过是上述的框架,而非精准的模型。

战略管理的研究方式几乎拥抱了社会科学所有的方法论,从定性的案例分析(case study)、现场调查(field research)到扎根理论(grounded theory),从定量的统计分析、数理模型(mathematical modeling)到实验设计(experiments)和模拟仿真(simulation)。

Eisenhard(1989b)以及Eisenhardt和Graebner(2007)关于从案例研究构建理论所面临的机会和挑战的系统总结,影响深远。最近,Eisenhardt又探讨了归纳法(inductive methods)在管理学研究中将会遇到的挑战(Eisenhardt等,2016)。Aaron Chatterji与同事专门探讨现场实验(field experiments)在战略管理研究中的应用前景,尤其是对于因果关系的探究(Chatterji等,2016)。Emily Pahnke与同事合作考察了社会网络研究的“指数随机图模型”方法(exponential random graph models)在战略管理研究中的应用(Kim等,2018)。此外,组织经济学中对于个体本位模型(agent-based model)以及NK模型的应用(Csaszar和Siggelkow,2010;Csaszar和Levinthal,2016)也是蔚然成风。Chen等(2015)尝试用生产边界(production frontier)方法在战略研究中的应用。与此同时,统计分析(各类回归模型),比如logit和probit分析(Hoetker,2007),以及事件研究分析(event study analysis)方法(Schuler等,2017)等较为传统的研究方法也经常被采用。

此外,还有两个值得注意的现象是对于元分析的青睐和对于曲线效应的倚重。从本文的梳理可以看出,由于数十年的研究积累,众多的研究专题的现存结果使得相应的元分析(metaanalysis)成为可能(参见Bergh等,2016)。简单的主效应研究已经很难发表。大家似乎自动地要考虑非线性关系,U形、倒U形、S形、倒S形,不一而足。最近,Haans等(2016)专门著文探讨战略管理研究中关于U形和倒U形关系的理论和方法问题。

虽然在方法应用上仍然存在很多问题和缺陷,但研究者日益重视研究方法的妥当性和精准性,并试图采用多种理论视角、多种方法论和多种数据来源和种类来更加贴切精准地探究战略专题(Greckhamer等,2008)。比如,Godfrey和Hill(1995)就注重对于不可观测变量(unobservables)的处理。Ketchen和Shook(1996)评介cluster analysis在战略研究中的应用。Hubbard等(1998)、Singh等(2003)则提醒大家关注复制性研究(replication)对于知识积累的重要性以及对于结果妥当性(validity)、普适性(generalizability)和有用性(usefulness)的影响。Bowen和Wiersema(1999)则告诫大家注意横截面数据分析的局限性。Mir和Watson(2000)将constructivist方法论引入战略管理领域。Certo和Semadeni(2006)评介了板块数据的应用前景与含义。Hamilton和Nickerson(2003)以及Bascle(2008)则关注于控制和解决内生性问题(endogeneity)。Semadeni等(2014)探讨了内生性问题以及工具变量(instrumental variables,IV)的应用。

(三)研究专题的细分与融合

随着新生代以及不同学科和领域背景的学者不断加入到战略管理领域的研究中来,随着商业世界和管理实践的创新与变迁,许多新的研究专题会不断地涌现,许多专题会进一步地细分或者融合。当然,还有一种可能,就是很多旧有的问题和现象会被重新提及,甚至旧瓶新酒、改头换面。一代人有一代人的语言特色和表达方式以及兴趣甜点。毕竟,管理学研究也是趸贩时髦(management fads)的买卖(Abrahmson和Fairchild,1999)。

无论如何,众多的学者怀着不同的心态和梦想聚集在战略管理领域的大旗之下,有些自认铁杆儿主流,有的长期跨界游走,有的偶尔出没晃悠。回到我们的试金石,只要大家对企业绩效的差异和提升感兴趣,就都是跟战略管理相关的。无论是问题还是视角,方法还是结果,不断地细分和融合将仍然是未来的趋势。没有细分,就难以独树一帜,不可能在学术圈内扬名立身。过于细碎,不能具有强大的渗透力和广泛的适用性,便只能偏安一隅而不能在更大的圈子里影响深远。学术圈也是名利场,战略管理亦是如此。游戏在继续,且待新篇章。