塑凌厉之形 探东方意境

文:余一 图:受访者提供

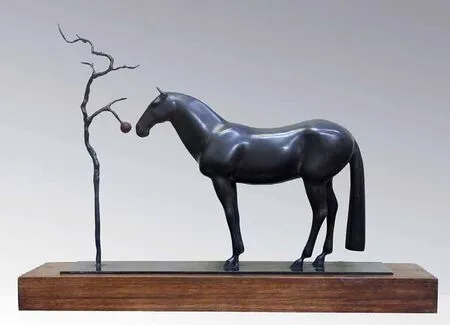

“此马非凡马,房星本是星。向前敲瘦骨,犹自带铜声。”第一眼看到苏锦驹这些瘦削却遒劲的马,不由让人想起李贺这句诗。作为新生代青年雕塑家的苏锦驹,创作老练到位,常借鉴青铜器、甲骨文、书法、篆刻、山水等艺术类型的某些形式趣味注入到他所要表达物象的造型语言中,并在中国传统哲学、诗词、中国画中寻找所需要的意象。对苏锦驹而言,雕塑能够使冰冷的物质产生人性的温度。“我希望我的作品是一个通道—我可以从里面走出去,别人能在外面走进来,也许我们就在这个通道里相遇。”

苏锦驹工作室

跳脱被物象的驾驭

在认识苏锦驹本人之前,就在拍场上见过他的作品。首次碰面交谈后,才发觉他是一个很讷言、内敛的人。朴素的外表;丰富的内在,正如他的作品,总有某种气质和张力贯穿其中。

2010年本科毕业于广州美术学院雕塑系后,苏锦驹选择继续深造,研究方向转向了中国传统文化在当代雕塑的运用。在雕塑界纷繁复杂的今日,他能静下心来研究,坚持用雕塑本体语言进行创作。作品曾多次入选全国、省和市级展览并获奖,作品也被合美术馆、中国美术馆、广州美术学院美术馆、深圳青年美术家协会等多家机构收藏。

对苏锦驹来说,形成现在的创作风格,是经历过长时间探索的。曾经有很长一段时间,苏锦驹受西方文化的影响至深,大学里所接受的艺术培训也多是从西方流传过来的,总是容易掉进具象的漩涡。随着现代雕塑语言不断丰富,装置化与创作观念逐渐出现在雕塑语言中。苏锦驹也并没有完全摒弃写实造型的塑造,而是在此基础上,通过对现代具象雕塑的特点研究,找到它与中国古代传统文化和精神传承的契合点,寻求对艺术物象构成的观念突破,不断跳离被物象的驾驭。

2013年,苏锦驹开始接触马的元素,《自度系列》是其研究生毕业创作,也入选了当年的曾竹韶雕塑艺术奖学金。这时,苏锦驹刀下的马,气势、造型之美独特,参与性吸引与远观的距离排斥感对峙,让人有种欲擒故纵的感觉。人们怜悯它的枯瘦,同时又敬畏它的力量。这时的物象——马早已挣脱本体造型。

在往后的创作中,马更像一个精神容器,苏锦驹通过它把个人感悟投射进去。

借东方之道溯本开新

苏锦驹刀下的马,沉静“骨感”的外表下有种力量和气魄。著名雕塑家吴雅琳教授评价他的作品是“出夏商青铜器冷峻凌厉之形、入宋人山水疏离空旷之境”。很明显他的雕塑从罗丹等西方大师那里吸取了不少养分,但他的作品中蕴含的那股力道,则明显是东方的。

苏锦驹对中国传统文化有着一种本能的热爱。在中西文化的对比中,他萌生了在雕塑创作中体现中

冷峻凌厉之形蕴藏神秘感

苏锦驹借助人与马作为造型的起点,通过空间的压缩来减弱体量感,骨感的造型借鉴青铜器、甲骨文的冷峻凌厉,内里蕴含着某种不可言说的荒寒与沧桑,一种由内而外的力量捎带着一股欲说还休的场景故事。如《风的誓言》把“马与人”设置在仿如萧瑟秋风的语境中。马有一种向前的动势,似乎在这肃杀的气氛中嘶鸣。《自度·对语》则把空间压缩得更加强烈些,在意象上强调人与马在天地中默默相对无语的状态。

《自度·对语》78cm×20cm×95cm 铜 2014年

《王与马系列—抚》105cm×14cm×62cm 铜 2018年

《风的誓言》125.5cm×10cm×30.5cm 铸铜 2017年

宋词般的恬静慵懒

物极必反。苏锦驹塑造过多的冷峻凌厉造形后,偶尔也会走到物的反面——不似瘦削造型的萧瑟沧桑,却有“小桥流水”般的恬静慵懒。作品通过马和假山石等物件的相结合,用现代的观念和传统中代表性的物件相互激发,把人带到辽阔又充满人文气息的美好心灵境界中,感受若隐若现捉摸不定的如诗歌般朦胧、深邃的美意。国传统文化审美的想法。为了加深对中国传统文化切身的感受和理解,研究生阶段就跟随导师开始长途跋涉的学术考察,足迹遍及五台山、大同、兰州、敦煌、天水、西安等历史名城,这也为他往后的创作打下了坚实的基础。

《问秋》 35cm×10cm×30cm 铸铜 2015 年

《问道》 44cm×10cm×70cm 铸铜 2016 年

中国传统艺术创作中讲求“意境”,这是一种由内而外的力量。苏锦驹希望通过传统艺术所营造的意境导入写实雕塑的创作中,近几年的创作也主要围绕这个开展。他表示:“在创作语言上,我借鉴青铜器、甲骨文等传统文化的某些趣味,注入到我所要表达的物象造型中。比如《自度1》我就运用了甲骨文及青铜戈的坚硬、锐利的形式趣味;在《自度4》我就模仿龚贤层层积染皴法的感觉。在创作意境传达上,我会在中国传统哲学、诗词、中国画中寻找所需要的意象,并通过雕塑的方式呈现出来。”的确,在苏锦驹的作品中,我们读到了东方古韵,犹似中国书法的美学结构以及笔触轻重,力量从静中彰显。

相比贾科梅蒂的抽象虚无,苏锦驹强调更多的是人文的诉求,也更加人间烟火一点。“我觉得东方文化有一种神秘感,也有一种感伤气质。比如悲秋、流水、落花等之类,都表现出时空的永恒性与事物的易逝之间巨大的矛盾。我觉得这是东方文明不同于西方的地方。”

苏锦驹不喜欢套上表现主义这个词。因为在他看来无所谓抽象与具象,只有作品所承载的精神指向。苏锦驹现阶段的作品既有抽象的空间结构,也有鲜明的具象造型特征,两种作品风格又融为一体,化为一种“意向”的审美指向。最主要的是,他这种兼容并蓄的创作手法,为观者传达出了古典而弥新的独特品质。

以共性诉说个性

雕塑创作于苏锦驹而言,如同呼吸一样,日常但必不可缺。

“日常雕塑创作中,我没有刻意地安排时间,但又是无处不在。平常如果没有非出去不可的事,就呆在工作室一整天,坐在工作台前,我会让自己的思绪到处游走或者随意翻翻书,眼睛不时打量一下正在进行的创作,然后不时往作品上添泥巴。有时我在工作室看一整天正在进行的作品,而未动一下,一整天就过去了,虽如此但内心也会感到踏实。”

温润、柔软的泥巴常常在不经意间就留下创作的痕迹,苏锦驹很喜欢这种自由随意发挥的偶然性又是必然性的记录方式。江湖的百态和生活的喜、怒、哀、乐尽在刀尖。正是这些手感痕迹和三维视觉冲击力,使雕塑作品带上了情感感染力。苏锦驹的作品有一个很重要的原则:希望大家能看得懂。“作品应该和观者产生一种‘共鸣’,这种共鸣是我非常看重的。形式并不重要。我希望让他们能够感受到我的精神。”

目前苏锦驹做的几乎都是具象作品,具象雕塑的难题在于,一不小心就落到现实主义呈现的陷阱。架上雕塑在具体物象之外能够找到合适的空间、体量、比例等基本语言方式至关重要。因此他把作品主体“马”的体量缩减,而配件的体量增大,又偶在作品中加入人物作轻微点缀,构造某种场景故事性;希望为雕塑的主体创造一种非理性的空间,它带有某种真实存在又超现实的性质,打破常规的视觉呈现让观者获得心灵上的联想。

“我希望我的作品是一个通道——我可以从里面走出去,别人能在外面走进来,也许我们就在这个通道里相遇。在我看来,雕塑不是做出来的,而是养出来的。作品本身有一个自然生长的过程,它是时光、性灵沉浸下来后呈现的样子。”

雕塑之于苏锦驹并不是件需要“坚持”的事。“做自己喜欢的事,又谈何坚持。” 对他来说,“创作追求”是一种纸上谈兵的东西,只有真正面对自己手上那件泥塑的时候,才能知道自己想要的是什么。

心向往之,行必将至。苏锦驹说道:“一件作品往往会带你走到另一件作品,就像在荒野行走,下一刻遇到什么是无法计划的,你只管去遇见。”