抗日战争与国民党惩肃汉奸运动

〔摘要〕 抗日战争使“汉奸”作为中国民族国家建设的反例而大量涌现。国民党在战时和战后实施了各种各样的政策,对汉奸进行严惩,并借肃奸,辅助战勤,排除异己,组织社会,增加收入。惩办措施也经历了由战时行政军事机关的特别制裁,向战后司法检察机关审判刑罚过渡的过程。然而,在惩办过程中,存在着诸多问题。首先,政策的合法性尚需做细致分析;其次,政府往往忽略政策涉及对象可能合法的权利,从而有失公正。国民党的一系列惩肃汉奸运动,不仅远未实现整合战后社会的初衷,反而更加速了社会的分崩离析。

〔关键词〕 汉奸;惩奸;肃奸;反奸;司法改革

〔中图分类号〕K265 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2019)06-0145-12

〔作者简介〕吕迅,中国社会科学院近代史研究所副研究员,北京 100006。

“汉奸”是民族主义话语制造的反面典型。最近十五年来,逐渐有学者开始对“汉奸”的词源语义进行考辨。②但学界对于现代意义(抗战期间及战后)上的汉奸定义则仍然缺乏研究。将汉奸笼统解释为民族国家败类或者卖国贼丝毫无助于厘清当时错综复杂的社会关系。论述惩奸社会意义的学术论著少之又少。③论者往往只是从道德审判的某一点出发,分析少数著名汉奸的经历,对于数量众多的非著名汉奸和日占区民众所遭遇到的问题均未深入论述。本文拟以国民政府方面的原始档案为主,分析和评价国民党采取的各种惩奸措施,以及这些措施对社会和民众的影响。

一、以惩代审

首先,谁是汉奸?近代以来,“汉奸”主要用于统称联系外国而有损中国(或华族)之人。随着中日冲突激化,国民党作为执政党逐渐引导社会舆论把亲日者或和日者称为汉奸。当时国民党文教会宣传部一份题为《消灭汉奸宣传大纲》的报告,把“汉奸”定义为:1.“勾结日寇,危害民国者”;2.“出卖民族利益者”;3.“私通敌国的人”;4.“凡做有利于敵人的一切工作(包括政治、军事、经济、社会活动等)者”。该报告并同时指出宣传时,“以宣传对象的知识程度之高低,作‘何谓汉奸的说明并举出周知的汉奸人物,作事实上的说明”。④虽然名目众多,但仔细分析,可见这里“汉奸”是以“通敌”为唯一要件的。

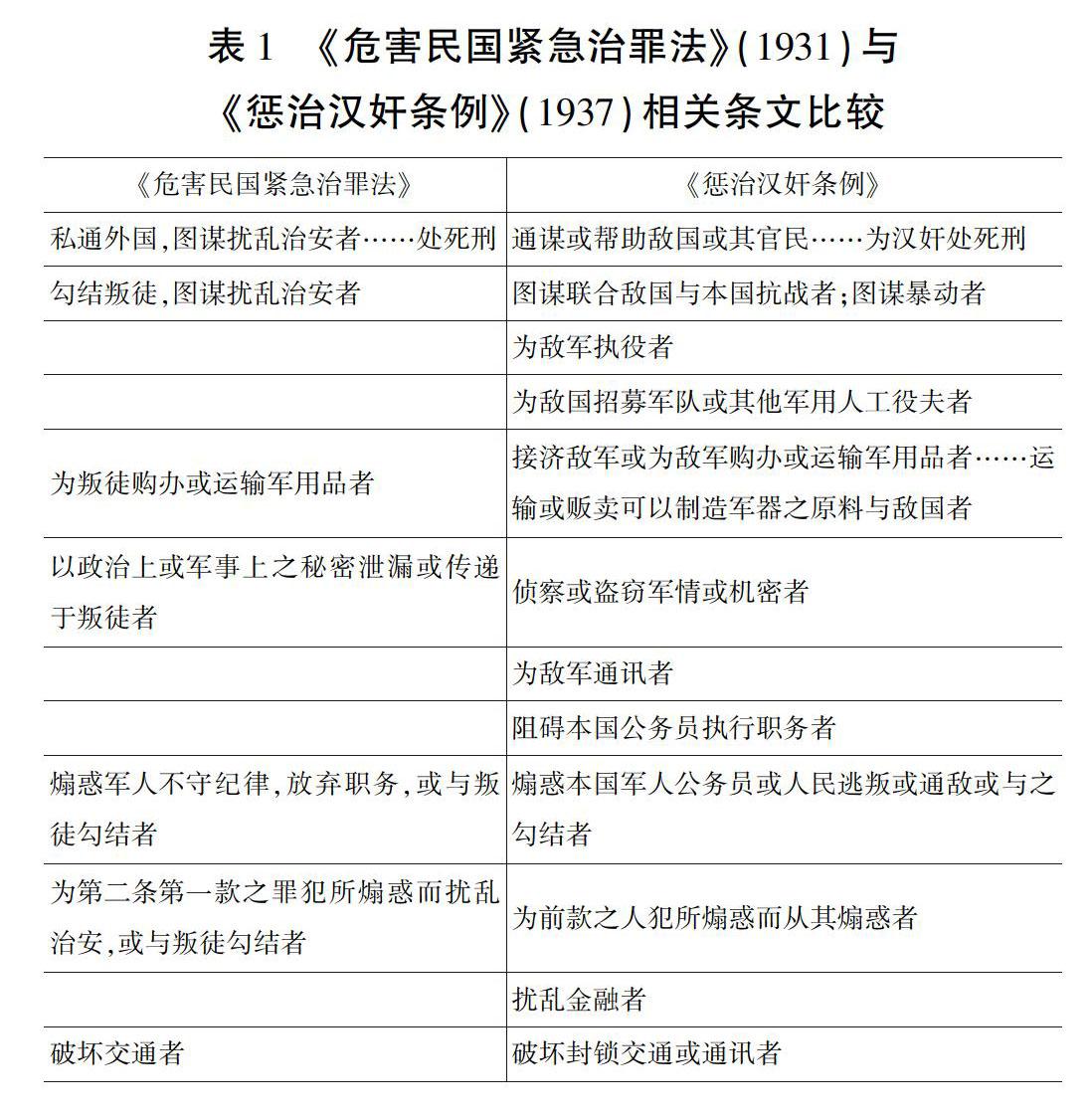

第一次把“汉奸”作为明确罪名并加以定义的是1937年8月国民政府军事委员会颁行的《惩治汉奸条例》。汉奸定义为“通谋或帮助敌国或其官民”的十三类人(详见下表)。规定审判者为有军法权的军事机关,并且明确允许该军事机关有权“紧急处置”,可以“先行处决补报”。⑤该条例本质上是一个战时军令,即颁即行,未经讨论审核程序。⑥这从立法之初就给汉奸惩罚带来了随意性。

比较可知,《惩治汉奸条例》的实际来源是1931年实施的《危害民国紧急治罪法》,而非1928年或者1935年的刑法。不同于刑法,《危害民国紧急治罪法》是刑事特别法,就法律性质而言,仅是为了应付紧急时期的特别状况,惩罚可能较平时更为严厉。该法的前身系国民党北伐时制定的《反革命罪条例》(1927)、《暂行反革命治罪法》(1928),旨在以国家立法的方式来制裁反对派。《危害民国紧急治罪法》虽经立法院通过,但却以特别法替代刑法,且以行政官员为马首,受到了律师公会的抵制。即便如此,此后类似刑法所谓“内乱”“外患”罪的嫌疑人,国民政府还是按照《危害民国紧急治罪法》及《惩治汉奸条例》加以制裁。这就是国民党所设“汉奸”罪名的由来及其法制背景。

而国民党一开始惩罚“汉奸”,甚至连政府行为都算不上。20世纪三十年代初中日矛盾开始尖锐,国民党就主动派出秘密警察或特务工作者暗杀亲日的政治文化人物。该秘密警察机构由国民党党团组织中华复兴社——三民主义力行社(又称“蓝衣社”)的特务处发展而来,主要负责人是戴笠。1933年初,曾任北洋政府驻日代办使事庄景珂为天津行动组长王天木携员刺杀。⑦稍后,张敬尧(1881-1933)亦被暗杀。

1938年3月,戴笠的特务处改组为国民政府军事委员会调查统计局(简称军统),并以防范及惩办汉奸为其主要职能之一,成为日后政府惩奸的主力。同期改组的国民党中央执行委员会调查统计局(简称中统)也另外组织过暗杀、爆炸行动数起。⑧

这种宣扬自我牺牲的暗杀是一种扩大了打击范围的恐怖主义。⑨以1939年1月军统制裁日占杭州市长何瓒为例,据记载“有志士徐苍虚等三人,久潜伺于巷口大街……发枪击之,未中,再发,何逆欲逃不及,中背,受伤仆地……又向之发二弹,时室中十余人或骇哭号救……二士急退出,回身以手榴弹飞掷之,死伤殆尽”。⑩无论何瓒是否罪该万死,其妻子儿女也连带受伤。况且,暗杀发生后,日军一般都会实施报复性措施,其搜捕行为本身就会连累不少无辜民众。何瓒被刺后,据报道,“第二天的上午,就有六大卡车的民众被捕,而且有三位某方面派在杭市的壮士,于出事后的第四天,是被牺牲了!”B11

军统暗杀之名人还包括唐绍仪(1862-1938)、曾仲鸣(1896-1939)、傅筱庵(1872-1940)、张啸林(1877-1940)、俞叶封(1879-1940)等;暗杀未遂的对象则包括汪兆铭、王克敏、殷汝耕、周佛海、周作人等。

事实上,除了军统以外,政府各机关在战争时期都可将汉奸作为一级政治罪犯,无须审判而予夺生命。1937年10月,国民政府密令各部队、省市县行政机关“依法严惩”汉奸间谍行为,否则“各该直接长官应连带负责”。B14 因此可以说,国民政府对汉奸的惩办,一开始并没有纳入司法范畴;战时汉奸处置往往被作为紧急时期的特别状况,而由行政军事长官以军法制裁。军事长官具有自由处刑权,这使得1939年底“战区各部队每藉查办汉奸案件,非法勒索,人民不堪其扰”,以致第一战区司令卫立煌、第二战区司令阎锡山先后电请国民政府限制部队的汉奸审判权。B15

与此同时,没收汉奸财产的规定更增加了问题本身的复杂性。1937年10月30日国民政府特地将《惩治汉奸条例》增加一条专门的没收财产条款,规定汉奸罪得“没收其财产之全部”,且无论嫌疑人审判与否,侦讯机关报请行政院(或最高军事机关)核准之后即有权“先查封其财产之全部或一部”。实际上,战时地方行政官员处断权甚大。1941年初,山西绛县长丁尊五擅自规定“没收汉奸财产全部拍卖,以所得价值之总额抽百分之四十赏给出力工作人员,百分之五十作慰劳伤兵及救济难民之用或作生产事业之基金,其余百分之十作承办机关公费之补助”。B16 1944年6月,湖南长沙同振金号雇员任懿特因避战乱携黄金百余两至湘乡县城,遭警察诬为汉奸,全部黄金即被罚没。该案完全由贪欲而起,涉及人员包括湘乡县长周世正、警察局长刘一中、县府秘书周伯颐等,大部黄金为以上数人私分。B17 广西百色亦有未兼受理司法之县长擅自侵占汉奸未经判决没收之财物者。B18

“汉奸”的定义也呈不断扩大的趋势。1938年,国民政府修改《惩治汉奸条例》,使得日占区内生产生活组织者似乎都具有“通谋敌国而图谋反抗本国”的嫌疑。B19 当军事机关对该条例的适用存疑时,司法院的解释往往倾向扩大范围。例如凡是任职某地方维持会、蚕丝改进会等等机构乃至于警卫队受训者,皆可依汉奸罪论处。B20 1941年,司法院将日占区从事教育之知识分子归于汉奸行列。B21

日占区民众日常生活亦有获罪可能。1939年底,蒋介石电令湖北宜昌第九十四军军长郭懺将售买日货者“无论军民,必杀无赦,应以汉奸加重一等论罪”。B22 战后,国民政府重颁《惩治汉奸条例》,“汉奸”包括“曾在伪组织或所属机关、团体服务”者。B23 即便“未依本条例判罪者”,“不得为公职候选人或任用为公务员……如系律师,并定于一定年限内,禁止其执行职务”。司法院解释为“曾任伪职”而“法院宣判无罪或予以不起诉处分”者及“未任伪职”如经济汉奸、文化汉奸之类“其他汉奸嫌疑”者也同样适用。B24

战后一段时期国民政府依旧依靠军统来逮捕汉奸,进一步破坏了司法制度。B25 军统于战时人事和势力迅速扩张,战后略为收缩,编制仍有内外勤秘密工作人员14941名、派驻公开机构9784名。B26 因其秘密特质,战时与汪兆铭政府人物多有联络,战末又依靠“伪方军政要员而有实力者负责监视敌军之行动,维持地方之治安,严防奸匪之袭击与暴动”。B27 因此,惩办汉奸不免有徇私滥权行为。

以惩代审是人治的手段,是对法治的反动。军统组织惩办汉奸的依据仅为独自制定并经蒋介石同意的内部文件《肃奸委员会组织章程》,实际却掌握了人犯处死或羁押或送审的权力,几乎没有限制。1945年9月25日,蒋自己都承认:“游击队挺进军及特工人员等常借捕汉〔奸〕名义拘捕居民勒索敲诈,故人心多感不安”。B28 据军统局(保密局)内部报告称,此种凌驾于司法之上的巨大权力,系“受命领袖赋予权限”。B29 1940年國民党中宣部发布《铲除特种汉奸参考材料》中的反奸标语,赫然印有“违抗最高统帅命令的就是汉奸”。B30 于是,权力的冲突在人治的系统里自洽了起来。

二、以肃为治

抗日与肃奸,毫无疑问,是国民党政府高举民族主义大旗时,最响亮的社会运动口号。1937年7月17日,蒋介石在庐山针对“卢沟桥事变”发表严正声明,宣布“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心……将此意转达于社会,俾咸能明瞭局势,效忠国家”。B31 国民政府由此开始战争动员,并强化国民义务的宣传。

抗敌后援会是其培植起来的有效的官方社团组织。1937年秋,国民政府军事委员会第六部颁发《各地抗敌后援会组织及工作纲要》,规定该组织分设侦察、宣传、交通、运输、救护、看护、慰劳、捐募、消防、纠察、特务、防空、自卫等工作团,而费用由参加机关团体分担,或由党政军机关酌予津贴,亦得由地方公款拨充。由此,抗敌后援会在国民政府抵抗区普遍组织召开“万人锄奸大会”,不仅在重庆、成都、长沙等大城市一呼万应,更将政治宣传触及皖西阜南中岗、鄂北光化老河口(今属襄阳)这样的乡镇地方。为“普遍宣传激发民间抗战情绪”,1938年6月23日陕西省各界抗敌后援会也发行了《汉奸之敌》宣传册,相应公布的还有《各地人民团体协助征雇夫马车船办法》,详细规定了社团组织的战勤责任,比如各地军运代办所控制行业公会应征雇夫马车船数目,社团组织须协调军运所与被征雇人员或物主之间的矛盾并维持秩序等。B32 抗敌后援会及其领导的其他社团成了政府战备后勤的重要辅助机构,通过组织各同业会帮切实协助各县军运代办所及兵站,征雇夫马车船、运输军需物品,起到了中介缓冲作用。

除了社会团体,政府也借重要日期开展“肃奸”与“抗日”相结合的宣传周运动。1939年,国民党中央社会部责令各地政府自7月7日至13日举行“慰劳伤兵肃清汉奸节约献金运动周”,并对捐款的统一缴解办法进行制度化规定。以河南省孟津县为例,该县“以往发现奸细不多”,苦于“地瘠民贫”和“文盲较多”,但仍将反奸宣传与捐献运动相结合,开展纪念七七抗战“肃清汉奸节约献金”运动集会,“加强民众对于抗战建国有深刻认识”。B33

国民政府借肃奸名义更易于清洗反政府的社团组织。1939年1月,河南省政府将荥阳、登封、密(今新密市)、广武县(今广武镇)庙道会、道德学社、清观道等共约三万余人的组织定为“汉奸”,严行取缔并拿办其首要分子。据称这些组织联合起来,积极在乡村发展成员,并发给五色旗和奖金。B34 1942年2月初,湖南省监利、石首县逮捕了疑似民间宗教组织同善社成员蔡遵夫等二百二十人左右。据称有“汉奸”湖南人刘海由华容经石首到监利串联,组织三县会众拟于2月7日以青年为记同时暴动,计划攻打政府夺取县印,并“手执刀矛默念咒语”“公然抗拒”“反对征兵”,且“确有奸党操纵”。B35

而汉奸检举,更是近代政府倡导民众相互监视、排除异己之滥觞。自1933年夏开始,国民政府就密令全国各机关“切实检举”。B36 这种检举虽然一开始仅限政府部门及其他公职机关内部进行,但很快就在肃奸的大背景下,成为社会风气。尽管经1938年《修正惩治汉奸条例》规定诬告处以重刑,但经1940年司法院解释,只要未虚构其犯罪事实,尚不为罪,因此诬告难以杜绝。B37 1940年4月后,行政院修正《修正惩治汉奸条例》,停止适用第十四条规定部队所享有之审判权,但向部队诬告他人者,亦不问罪。B38 同理,若向区署诬告他人“汉奸”,因区长不具审判权,经司法院解释也不成立诬告罪名。B39

战后检举更成为政府赋予“尽忠民族”之国民神圣之“义务”,“其不愿署名者得行密告”。B40 在这种氛围下,检举几乎就没有诬告责任。B41 1945年11月23日,国民政府复又出台《处理汉奸案件条例》,旨在“厉行检举”日占区“简任职以上公务员或荐任职之机关首长”等十类工作者。B42 教育部于1946年1月24日公函司法行政部并各省政府、省保安司令,擅自扩大解释该条例第二条第一项第五款,除大学校长、独立学院院长、专科学校校长及各该校主管重要职务者外,连带中学校长及其他主管人员“地位之重要较荐任主管官吏且有过之”,应由各地检举至军警机关即行逮捕。B43 司法院竟然也同意:“凡在该伪校实施奴化教育之教职或教官均包括在内”。B44 而行政院为没收更多的财产,及时出台《奖励密报办法》,凡密报汉奸财产经判决没收确定者,按估价给予百分之十的奖金,公务员、情报机关或侦缉机关人员密报经财产没收确定者,按估价也可给予百分之三的奖金,财产属不动产的分红对半。B45 即便没收所得有时不敷分配,密报奖金仍得照数从法院处理费项下支取。B46 广东省甚至专门成立检举委员会,利用邮件通讯宣传方法,特刊制“检举汉奸人人有责”等小型木章,分发各邮局于盖邮戳时在信件封面加盖,以号召检举。B47

1946年,全国各地检举汉奸“云涌飚发,私仇宿怨,均假靖献之名”,名律师章士钊曾致函蒋介石,建议“明令禁止公私检举”。B48 正由于检举往往不实,舆论自1946年下半年开始倾向缩短检举时限。1946年6月,国民参政会终于出现参政员吴望伋等六人要求合法检举杜绝诬告的提案,以防“置人于汉奸罪名者,其动机或由于挟嫌诬告,或由于要挟索诈受害者”。B49 10月,国民党中央监察委员会规定检举时效应依刑法第八十条追诉权行使之时限。B50 短短两个月后的12月13日,国民政府正式训令检举以该年年底为限,之后非国家追诉或苦主告发将不予受理。B51

国民政府为了让汉奸之间相互检举,战时曾公布过《汉奸自首条例》。该条例规定“检举其他汉奸案件经判决确定或查获重要证据确有价值者”可免除刑罚。B52 其立法精神并非出于罪犯自新目的,而是基于这些“固不可恕”的汉奸“勾心斗角,行踪诡秘”,为“易于破获”或“增助军事进展”,至“以反奸之工作为自新之担保”。B53 1945年8月10日后即行废止。又如福建闽侯等五县曾在第一次收复后奉蒋介石手令,于1941年10月实行过《闽海善后委员会处置汉奸办法》五条,规定“汉奸”经改造后可发给《汉奸自新证》,也是针对“地近台湾”,“福州民情本多浮薄,向乏爱国与敌忾精神”一点,以使“政令乃易推动”。然战后原发自新证经司法行政部确认不能算数,持证者“予以停止任用”。B54

在收复区内,大规模检举和肃奸使得前已动荡的社会面临割裂风险。对于政府部门包括法界的公务员来说,尽管他们的专业技术和经验是国民政府所急需的,但在日本统治下工作过的经历使他们首先面临被检举,其次是甄审,再次就是失业,“每日怀着一颗动摇不定的心上班”。广东省对职业检察官林熙畴、汪祖泽、邓昌运、潘冠英、王作谦、姜明德、江文、钱泽同等提起公诉。B55 山东济南地方法院院长王玉衡仅因“参与伪职长达六年且数任荐任司法行政首长”,而罪行“无具体事实足供参证”就被判有期徒刑一年六月褫夺公权两年,全部财产没收。B56 1946年8月,考试院颁发《曾在伪组织任职人员俟选任用限制办法》,使得已受过甄审的数万公务员“依然朝不保夕”。据《大公报》载,北平市长熊斌不得不“对所属十分之七的有问题者宣布:绝不会以退伍军官及复员青年军来替他们的位置”。甚至有人慨叹:“何必硬把牢外的看守者也送到牢内去”。B57 上海《新闻报》亦载:“北平市政府留用之前伪府荐任以下公务员约占全数百分之八十,天津市长张廷谔谈已将详情分别电主席及政院,请准免除对伪公务员之限制,以利公务”。B58 然而此等限制措施却是经司法院认可的。B59

若论影响,海关因其特殊性可能是受冲击最小的政府部门。1945年10月30日,江海关成立职员调查委员会,由一个美籍委员和两个华籍委员组成,对留守职员(包括17名华人)进行甄别,开除了其中四人(两外籍两华籍),当然,续聘者1941-1945年间的履历也就不予承认了。B60

收复区城市各业咸受冲击。商业首当其冲的是商会负责人,例如上海商界的李泽。B61 同业公会理事长及理监事一类职务者人人自危,“情形颇为不妥,复自检举敌伪时期同业公会负责人”。B62 以汉奸罪名相威胁,巧取豪夺者,更加举不胜举。如山东保安司令部临时兵站于1945年10月、1946年1月先后向济南商会理事长苗兰亭名下成丰面粉厂无偿征取面粉2967袋。B63 普通职员亦未能幸免。比如河北张家口市振信商行职员刁魁吉,因日占期间承购三菱株式会社纸张,被检察官康万化依惩治汉奸条例提起公诉。B64

制造业往往开工不足,在接收名义下更趋于停滞。以火柴业为例,“几濒于危”。因中华火柴联营社系由中日美商人合办,其资产遭政府查封,刘鸿生等奔走请求发还。B65 而该联营社理事、济南恒泰火柴厂经理张子玉被人以汉奸嫌疑检举至山东省高等法院,检察官张登森遂以其“凭借敌伪势力”,“隐匿庇护汉奸”提起公诉。B66

其他因爭夺工作机会而发生之检举比比皆是。山东娄文成战时担任济南市搬运职业工会常务理事,被原车站装卸工头柴启生等避乱返乡失业之后以汉奸罪名检举至柴原籍所属莱芜县政府。1946年11月22日,莱芜县长刘振策以公函形式告之济南市政府。市府即转山东省高院,并在未经审判的情况下先行免除了娄文成相应职务并解散了工会。B67 然据事后调查,娄文成于1937年就曾参与抗战,后接手组织“无法进行”之职业工会,竟然“始终掩护抗战人员担任地下工作”。B68

整肃汉奸成为政府管辖社会的一种公权力表现。自1937年8月,凡国民政府管辖所及各省市,依蒋介石命令,均借防奸名义,开始拘捕“无业游民及失业壮丁”,连同“救济院将收容之游民难民”强征入伍,编成“劳动队”,以“担任筑路及运输等”苦力。B69 抗日战争以来民族主义下的国民政府权力,通过发动检举汉奸,渗透到边疆社会基层的土壤中去。广西蒙山县迟至1944年冬才被日军占领,战后即在政府鼓动下实行检举,竟然“各乡村调查检举奸伪之数不下千余名”。B70 事实上,1947年后各地政府命令社会检举的现象并未结束。当年2月,河南省政府尚批准省参议会决议,训令各地设置密告箱及布告民众检举,并按期启封。B71 甘肃省迟至当年6月10日才由委员长西北行辕主任张治中知照兰州警备司令周嘉彬,再由周通知兰州市政府遵行行政院检举训令。B72 而在政府控制薄弱的地方,譬如东北,不仅检举、起诉汉奸人数稀少,行政院后来不得不训令“汉奸暂缓处理”。B73

地方政府亦在国民党中统局的训令下开展汉奸调查。1945年11月,中统责令区县党团“从速普遍”搜集汉奸照片、笔迹并填写汉奸调查表。B74 而且在填表说明中规定“凡曾充伪职不论是否被迫及职务大小均应一律填列”,份属“汉奸”。B75 河南上蔡县长李云未“根据主办情报队报告及伪组织委任存根”制成284名《汉奸罪行册》,即便其中“罪行不明,有些虽经委任是否就职一时尚未能证明”,并不影响他上报。B76 1947年3月,中统局函送通许、虞城、镇平、禹县四县汉奸调查表49件,饬河南省高等法院检察处查明法办。B77

凭借肃奸,国民政府强化了以保甲为骨干的基层社会统治组织。1939年7月4日,行政院发布《组织民众肃奸网及办理联保连坐切结办法》(以下简称肃奸连坐办法),将肃奸与保甲制度相结合成为生活日常。早前1937年《修正剿匪区内各县编查保甲户口条例》第二十条规定:“保长甲长一律签名,并绘制保甲所管区域略图,载明本区域内之乡镇村名及户数人数,连同签名之规约,呈由区长转呈县政府备案”。而肃奸连坐办法规定“每保组织肃奸组(五人至十人)”,由保长兼组长,顺次以联保主任为首构成肃奸队,以区长为首构成肃奸分团,以县长为首构成肃奸团。更为重要的是,“各地应切实举办五户联保连坐切结”,并且“凡停留各地之难民亦须具保联保”。整个过程由当地驻军的政工人员负责指导,区署更要成立特务组(十人)分赴各保监督实施。另据同期《非常时期各地举办联保连坐注意要点》第六条规定:“在城市地方邻居多不相识,或其他客民多与土著良莠难分,彼此不愿联保者,得令就保内各觅五户签具联保,或由县市内殷实商号或富户或现任公务员二人出具保证书,其责任与联保同”。(保证书见下图。)联保同结户长如明知结内联保之人有汉奸嫌疑而未报,或故意放走,依司法院解释得以刑法第一六四条第一项定罪;如更有包庇纵容窝藏或其他帮助情事,则可适用《惩治汉奸条例》第三条。B78 在战后数年,肃奸连坐办法虽经短暂中止,又复施行有效。B79

三、判大于审

国民党的暗杀式惩奸与国民政府的镇压式肃奸并无二致,基本未经司法审判。1928年,《中华民国国民政府组织法》以训令形式发布,第五条规定“国民政府以行政院、立法院、司法院、考试院、监察院五院组织之”,而第一条则规定国民政府总揽治权。B80 当年原司法部改称司法行政部,属司法院,不久即改隶行政院。后虽有反复,1942年11月经国民党第五届中央执行委员会第十次全体会议决议,仍归行政院管辖,份属行政机关。因此,国民政府的各级法院、检察机关实在行政院辖下。尽管1928-1935年国民政府通过修正颁行《刑法》《刑事诉讼法》《法院组织法》,建立了近代中国刑事司法体系,赋予检察官以公诉权、法官以独立审判权,但司法机关与国民政府其他特权部门相比则显得先天不足。

在抗战胜利初期,严厉惩治汉奸是抵抗区社会的主流舆论,成为民众忍受长年战乱痛苦后的出气筒,正如当时出版的通俗读物《汉奸丑史》开篇所谓“胸中积闷,全部出清!”B81 1945年9月,重庆市临时参议会有吴茂荪、朱必谦、傅况麟等13人提请“中央严惩汉奸罪犯,以伸正义而振纲纪”。B82 次月召开的国民参政会第四届第一次大会上,国民参政员黄范一等18人、武肇煦等19人、傅常等11人、陈博生等67人、苏珽等12人、罗衡等16人共提七案倡议“附敌汉奸战后应严厉处分”。B83 1946年6月,国民参政会四届二次大会国民参政员马元凤等11人提议“汉奸应……立时依法处决”。B84 行政院即训令全国执行严惩汉奸。B85 参政员李毓田等8人也提议“就逮者尽速依法惩处。逃脱者加紧搜捕”。B86 1946年末山东高唐县临时参议会、四川省参议会亦致函蒋介石,恳转饬立法、司法两部简化审判汉奸并大小汉奸均应严惩。B87 舆论如此强势,以致广东琼山(今属海南省海口市)地方法院首席检察官王某某将日占时期曾任劳工队长的钟美等8人以“犯罪情节轻微”交保释放时,引起社会反弹,指责法院放纵、包庇汉奸。广东省主席琼崖办公处主任兼行政督察专员、保安司令蔡劲军即电请将王某某拘押;尽管省高等法院检察处“未查得有得赃故纵证据”,依旧报请司法行政部处分王。B88 惩奸话语到了1947年初尚有着广阔的市场。河南省参议员王友梅一经提议日占期间任县长、警察所长、顾问等职者均须报请高等法院加以通缉逮捕,该省国民党部立时批准且在所辖各县执行。B89

汉奸人人得而诛之,其财产并非人人得而有之,戰后接收却是混乱无序。例如石友三在天津的房产战后被人占据,当陆军辎重兵第33团第2营营部派人前往查看时,住户以军品接受委员会名义“拒绝清查”,并称“其他机关当无再度接收之必要”。B90 河南徐立吾在日占时期任过许昌县联防司令兼商会会长,战后潜逃无踪,所遗房屋甚多,但未经法院判没,径被各党政机关及部队据为私有。B91 行政院于1946年6月29日训令由军统控制的“敌伪产业处理局”执行查没。局内设“逆产处理委员会”,将财产变卖款项汇缴国库。B92 虽说如此,但当事人依然可以各显神通,对汉奸财产加以占据。河南张子衍因日占时期担任夏邑县长而被最高法院于1947年以汉奸罪判处徒刑一年三月、没收全部财产,但他的房产早被中央通讯社开封分社社长黎友民自行占有,黎经疏通河南区敌伪产业特派员办公处而获得了优先承购权,仅以1946年地价计两千九百多万法币就获得了这所位于开封由五幢砖瓦房、一座厨房并走廊天井围墙和外地皮的大宅子。B93 殊不知物价早已翻了数番。

如前所述,汉奸一开始是作为紧急时期的特别状况,由行政军事部门以军法制裁,并非由司法部门审判。只不过1944年《特种刑事案件诉讼条例》规定非军人的汉奸案件应由普通高等法院审理后,汉奸惩办才逐渐被纳入司法轨道。然而即便如此,由于国民政府的司法审判带有明显战后清算的性质,所以审判的过程中掺杂了各种政治经济利益而影响了判决的合法性和公正性,使得原已分裂的社会更加难以弥合。这尤其体现在对汉奸财产的瓜分上。

对汉奸财产的瓜分,是与战后大量国家机关重新涌入收复区紧密联系的。由于事隔多年未曾经营,重庆的国民政府机关回迁南京时面临着庞杂的人事安置问题。中央公务员惩戒会曾向行政院报告南京“房荒严重”,办公房屋早已“不敷分配”,职员更无宿舍,“需用房屋尤为迫切”。B94 其他收复区亦然。军政机关纷纷通过各种手段瓜分汉奸财产。连法院的法官、检察官也要分一杯羹。河北高等法院及下级分院职员占用经其查封、没收的汉奸房产,多位于北平繁华地段,例如西单大华饭店,甚至一人占据数间。B95

为避免各种雁过拔毛的情况,行政院规定没收的财产及变卖所得须全数存入中央信托局敌伪产业清理处设于中央银行的专户之中。然而,战后法院司法补助经费的相当来源就是由没收汉奸财产变卖得来。当各地高等法院竞相攀比,纷纷向司法行政部要钱的时候,后者就只有问中信局。以沪宁杭地区为例,上海一地仅1947年5月,没收汉奸财产美金现钞66,118.5元、法币变价2,403,795,593.74元,又从其他办事处收入法币517,403,300.78元,其中542,773,284.03元预付司法补助费,另43,156,935元用于工商业投资,扣除处理和保管费用,余2,222,676,432.24元都存入了中央银行。B96 而南京估计查封财产超过300亿元。B97 浙江高院“查封没收汉奸逆产估计约略数字为134亿元”。B98 因此,上海高院有理由觉得自己“审判汉奸案,视苏浙皖京各省市为独多,没收之逆产,亦多属于沪院……则审判汉奸较多者,需费自多”,从而要求增拨司法补助费,“倘分配过少,则更觉杯水车薪”,“员工福利”无从谈起。1948年6月,上海高院要求续拨司法补助费五亿元,司法行政部函中央信托局苏浙皖区敌伪产业清理处要20亿元,被告以“积存之逆产变价款已遵照行政院训令汇解国库,应俟将来处理积有成数时再行拨付”。稍后,上海高院还是获得该处直接拨付五亿元。南京首都高院则要求司法补助费五亿五千元,于6月30日获领两亿元。B99 7月7日,浙江高院也收到两亿元,但却并不满意,要求“援照上海高院先例”拨五亿元。B100 到了8月,国民政府抛弃法币改行金圆,规定金圆券一元取代法币三百万。10月初,上海高院得司法行政部训令直接向苏浙皖区敌伪产业清理处洽借金圆五千元,“当以探知该处仅在上海一处,拍卖逆产所收价款,数已甚巨,经向该处接洽,已允先借款金圆贰万元”。月中等来了司法行政部为加借一万五千元致敌伪产业清理处公函,不料“上海仅分配三百元,视京苏浙皖为独少”,于是要求“加借除一半应提由钧部统筹外,其余一半七千五百元,拟请悉数配拨沪院,连先已分配拨之三百元,共为七千八百元”。B101 10月27日,上海高院收到五千元。B102 然而到了11月,物价持续飞腾,金圆迅速贬值。司法行政部又向苏浙皖区敌伪产业清理处借得金圆十万,这次上海高院分得二万五千元。B103 而南京首都高院也要求“援照上海高院例”加拨金圆三万元。B104

由于战后裁判的政治实质,汉奸与战犯在国民政府司法中并无重大区别,对其审判在很大程度上主要是战胜国政府无上权力的体现。1946年4月4日,汉奸首要八百余人被押解苏州,异地集中等候发落,与战犯无异。甚至外国公民也被国民政府的法院检察机关以汉奸罪起诉。1946年1月至1947年10月,汉奸罪加害人案件包括法国人20起、德国人6起、日本人3起以及葡萄牙、西班牙、印度人各1起。B105

四、结语

“汉奸”是战争带来的一种社会失序现象。国民党对汉奸的惩罚过程,反映出其施政理念和制度措施。

南京国民政府是在军阀战争背景下成立的军政府,奉行军国主义、强权政治。尽管建国理想中包含民权、民主、法治等现代国家政治因素,却未付诸实施。当政府遇有国际战争威胁的时候,本能地约束本国国民服务于中央政府的需要,与此同时却无法有效保障国民的安全和生活,缺乏有效的社会救济渠道。面对失序,处理手段单一,即行惩戒,以惩代审。这种无限惩戒的方式给社会带来了一定程度的恐慌。

“汉奸”天生是政治犯,概念本身就已经暗示了激烈的国家惩罚行为。惩罚汉奸由此变成了秉承民族主义的国民党执政府证明其合法性的政治依据,必然带有政党政治的色彩。

国民党通过检举、惩奸、肃奸等一系列政治运动,试图将国民主動纳入由其控制的社会当中,排除异己,辅助战勤,增加收入,以肃为治。但在收复区内,大规模检举和肃奸也使得前已动荡的战后社会面临割裂风险。

最后,国民党的惩办措施经历了由战时行政军事机关的惩奸肃奸,向战后司法检察机关起诉审判的过渡。然而,在审判的过程中,存在着判大于审的问题。因为国民政府的司法审判带有明显战后清算的性质,所以审判掺杂了各种政治经济利益而影响了判决的合法性和公正性,尤其体现在对汉奸财产的瓜分上。国民党的一系列惩肃汉奸运动,不仅远未实现整合战后社会的初衷,反而更加速了社会的分崩离析。

① 感谢评审专家提供的宝贵意见。谨以此文纪念步平先生。

② 代表作包括王柯:《“汉奸”:想象中的单一民族国家话语》,《二十一世纪》2004年6月号,第63-73页;吴密:《“汉奸”考辨》,《清史研究》2010年第4期,第107-116页;桑兵:《辛亥前十年汉奸指称的转义与泛用》,《社会科学战线》2017年第1期,第61-79页。

③ 有所论述的包括,谢宁:《抗战胜利后国民党惩治汉奸问题述论——以国民党河北高等法院惩治汉奸档案为主的考察》,河北师范大学,硕士学位论文,2006年;冯兵:《抗战胜利后国民政府惩奸中的财产刑运用》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2014年第6期,第137-145页;Xia Yun,“Traitors to the Chinese Race(Hanjian)”:Political and Cultural Campaigns against Collaborators during the Sino Japanese War of 1937-1945,Ph Ddissertation,University of Oregon,2010.

④ 舒沛泉编:《汉奸》,桂林:前导书局,1937年,第85页。

⑤ 《惩治汉奸条例》(1937年8月27日),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案004/0020。

⑥ 该法颁行后政府内部的讨论,仅见为没收财产,而在1937年10月30日国防最高会议常务委员第27次会议,通过了增加没收财产条款。

⑦ 《戴笠致蒋中正电》(1933年2月14日),台北:“国史馆”藏,蒋中正档,戴笠史料,戴公遗墨,情报类第2卷,144-010104-0002-029。

⑧ 参见《天津市党部王若僖致朱家骅电》(1938年11月29日、1939年2月16日),台北:“中央研究院近代史研究所”档案馆藏,朱家骅档,北方制裁(制裁汉奸)301-01-06-262。

⑨ 参见魏斐德:《汉奸!——战时上海的通敌与锄奸活动》,《史林》2003年第4期,第15-17页。

⑩ 《杭州伪市长何瓒伏诛记》(年月未详),杭州:浙江省档案馆藏,各县附送汉奸调查表及名单L029-006-0581。

B11金佛如:《锄奸花絮》,《胜利》1939年第15期,第15页。

B12原表“叛逆”列合计人数作“13”,疑误:若从各年份叠加为11,总数计187人;若漏记2人,则总数189人。《历年制裁案件统计表(戴笠)》(1945年1月),台北:“国史馆”藏,国防部军事情报局档,抗日时期破坏敌伪成果统计表,148-020100-0005。

B13《历年各地行动案件统计表》(1945年1月),台北:“国史馆”藏,国防部军事情报局档,抗日时期破坏敌伪成果统计表,148-020100-0005。

B14《陕西省建设厅关于抄发惩治汉奸条例一事给陕西省探矿处的令》(1937年10月21日),西安:陕西省档案馆藏,93-1-231-32。

B15《国民政府训令行政院》(1939年11月30日),台北:“国史馆”藏,行政院档,限制战区各部队审判汉奸案件案5381002。

B16《山西省政府致行政院代电》(1941年3月28日),台北:“国史馆”藏,行政院档,山西绛县县长丁尊五请核示没收汉奸财产处分办法暨军法案件罚金及扣押物没收物处分办法5381002。

B17湘乡市地方志办公室编:《湘乡检察志》,1991年,第8页。

B18《广西高院检察处致司法院函》(1945年3月21日),台北:“国史馆”藏,司法院档,广西高院为解释县长侵占被告经判决没收之所有物适用法律疑义015-010302-0065。

B19《国民政府训令》(1938年8月15日),西安:西安市档案馆藏,明令公布惩治汉奸条例训令通饬施行02-1-110.3-1311031613473703968。

B20《司法院议决》(1940年4月12日、6月5日、8月1日),台北:“国史馆”藏,司法院档,军委会函请解释在伪组织内服务应如何论罪015-010311-0005,軍委会请解释某甲充任伪浙江第一监狱主任看守某乙在汪逆所办警卫队受训应如何论处乙案015-010311-0134。

B21《司法院议决》(1941年12月3日),台北:“国史馆”藏,司法院档,军委会请解释沦陷区域之智识分子担任实施奴化教育应否以汉奸论罪疑义015-010311-0010。

B22《蒋中正致郭懺电》(1939年12月5日),台北:“国史馆”藏,蒋中正档,筹笔——抗战时期(三十)002-010300-00030-015。

B23中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第三编政治(一),南京:江苏古籍出版社,1999年,第339页。

B24《曾在伪组织或其所属团体担任职务者皆应受惩治汉奸条例第十五条之限制》(1947年12月24日),台北:“国史馆”藏,财政部档案,9170503。

B25参见罗久蓉:《军统特工组织与战后“汉奸”审判》,载《一九四九年:中国的关键年代学术讨论会论文集》,台北:“国史馆”,2000年,第520、535、545页。

B26《戴笠致蒋中正三十四年局工作报告》(1946年1月28日),台北:“国史馆”藏,戴笠档,国防部军事情报局148-010400-0001。

B27《戴笠电郭履洲所部与张惠芳部开进上海维持治安俾利中央接收》(1945年8月14日),载吴淑凤等编《戴笠先生与抗战史料汇编:中美合作所的业务》,台北:“国史馆”,2011年,第118-119页。

B28《中国国民党河南省执行委员会代电》(1945年10月25日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于占领区的游击部队及特工人员不得借捕汉奸拘捕居民等的代电M0002-015-00418-001。

B29《三十五年度本局工作计划1946年1月-7月》,台北:“国史馆”藏,戴笠档,国防部军事情报局148-010400-0001。

B30《陈布雷致陈诚恩施第六战区长官部就异党问题政工会议函》(1940年11月27日),台北:“国史馆”藏,蒋中正档,国家措施(二),002-080204-00002-002。

B31秦孝仪编:《“先总统”蒋公思想言论总集》第14卷,台北:“中央党史委员会”,1984年,第585页。

B32《陕西省各界抗敌后援会关于附发汉奸之敌五册给陕西省各界抗敌后援会各分支会的令》(1938年6月23日),西安:陕西省档案馆藏,94-1-146-152。

B33《孟津县党部稿底》(1939年,月日不具),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于本县举行纪念七七肃清汉奸节约献金活动的呈M0002-007-00202-038。

B34《中国国民党河南省执行委员会训令》(1939年1月19日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于取缔庙道会、清观道、道德学社等汉奸组织的训令M0002-022-00596-001。

B35《甘肃省政府密令》(1942年9月7日),兰州:甘肃省档案馆藏,就严防汉奸伪籍善社掩护公然反动的密令59-002-0290-00000002。

B36《河北高等法院检察处密令》(1933年8月24日),北京:北京市档案馆藏,河北高等法院关于即特别注意附逆汉奸为遇逆迹昭著证据确凿之份子应即检于请中央核办的密令J001-001-01282-0120。

B37《浙江全省保安司令黄绍竑请示诬告他人充当汉奸是否以虚构修正惩治汉奸条例第二条某款之罪为必要条件》(1940年2月3日),台北:“国史馆”藏,司法院档,军委会函请解释诬告他人充当汉奸是否犯惩治汉奸条例论罪疑义015-010311-0004。

B38《司法院议决》(1940年4月27日),台北:“国史馆”藏,司法院档,军委会函请解释修正惩治汉奸条例第五条诬告疑义015-010311-0133。

B39《司法院议决》(1945年11月5日),台北:“国史馆”藏,司法院档,安徽高院为解释向区署诬告他人吸食鸦片及汉奸应否负诬告罪责疑义015-010302-0060。

B40第二方面军司令部:《人民检举汉奸实施办法》(1945年9月25日),台北:“国史馆”藏,行政院档,人民检举汉奸及逆产举报处理实施办法5381002。

B41鲜见诬告罪名成立但也并非全无。见《周至柔咨司法院》(1947年3月13日),台北:“国史馆”藏,司法院档,空军总司令部为诬告他人汉奸罪是否赦免或予减刑疑义015-010311-0110。

B42《处理汉奸案件条例》(1945年11月23日),载中国第二历史档案馆编《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编政治,第337页。

B43《中国国民党河南省执行委员会代电》(1946年3月30日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于伪教育文化机关之主管人员应按汉奸予以逮捕移送法院审理的代电M0002-022-00597-019。

B44《司法院议决》(1946年10月8日),台北:“国史馆”藏,司法院档,国防部为汉奸案件疑义015-010311-0049。

B45中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》,第五辑第一编政治,第374页。

B46《中国国民党河南省执行委员会密令》(1939年7月),郑州:河南省档案馆藏,民国档,为纪念七七举行慰劳伤兵肃清汉奸节约献金运动周的密令M0002-007-00203-015。

B47《广东省检举汉奸委员会工作报告书》(1946年4月15日),台北:中国国民党党史馆藏,一般档案493/190。

B48《章士钊致蒋中正函》(1946年1月29日),台北:“国史馆”藏,蒋中正档,革命文献——伪组织动态,002-020300-00003-073。

B49《懲治汉奸应遵合法程序向合法机关检举案》(1946年6月),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案003/3886。

B50《中国国民党河南省执行委员会训令》(1946年10月7日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于转发检举汉奸之时效应依刑法追诉时效的规定办理的训令M0002-022-00597-025。

B51《国民政府训令》(1946年12月13日),南昌:江西省档案馆藏,奉令知定期结束检举汉奸案转饬遵照由J023-1-00227-0213。

B52《汉奸自首条例》(1937年10月15日)台北:中国国民党党史馆藏,一般档案515/288。

B53《行政院训令》(1937年12月9日),福州:福建省档案馆藏,关于抄发汉奸自首条例的训令0002-004-002235-0001。

B54《福建省政府致行政院宋子文函》(1946年12月13日)及《司法行政部公函》(1947年9月6日),台北:“国史馆”藏,行政院档,福建省府请示担任伪组织机关人员经闽海善后会所订汉奸自新及感化办法自新者应否不受其他办法之限制办理案5-38-10-02。

B55 B88广东省地方史志编纂委员会编:《广东省志·检察志》,广州:广东人民出版社,2006年,第96、91页。

B56《王玉衡案》(1947年4月3日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,河北高院审理汉奸案件判决书案6190101。

B57《北方“伪官”问题》,重庆《大公报》1946年9月5日,第2版。

B58《国民党中央监察委员会为北平天津留用伪员与汉奸检举期限两点致国防最高委员会请特加注意由》(1946年9月24日),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案处理汉奸条例草案1945-1947,003/3369。

B59《司法院议决》(1947年3月1日),台北:“国史馆”藏,司法院档,江苏高院为曾充商团之理监事有无候选人资格疑义015-010102-0018。

B60Benjamin G. White, “ ‘A Question of Principle with Political Implications- Investigating Collaboration in the Chinese Maritime Customs Service, 1945-1946,” Modern Asian Studies 44, 3 (2010): 523.

B61参见王春英:《战后“经济汉奸”审判:以上海新新公司李泽案为例》,《历史研究》2008年第2期,第132-145页。

B62《宣传部部长吴国桢咨司法院函》(1946年1月30日),台北:“国史馆”藏,司法院档,中央执委会宣传部为解释收复区敌伪时期同业公会负责人是否为汉奸疑义015-010311-0027。

B63《西北通讯社驻鲁特派员沙永山致南京最高法院函》(1947年2月16日),济南:济南市档案馆藏,关于有关苗兰亭汉奸案股金的通知书J076-001-0547-023。

B64《察哈尔高等法院检察处起诉刁魁吉书》(1947年10月13日),载河北省地方志编纂委员会编:《河北省志·检察志》,北京:中国书籍出版社,1996年,第73-74页。

B65《第九区火柴工业同业公会公函》(1946年,月日不具),济南:济南市档案馆藏,关于恒泰火柴厂经理张子玉汉奸嫌疑案J076-001-0544-019。

B66《山东高等法院检察官起诉书》(1946年7月17日),济南:济南市档案馆藏,关于被告周雨亭、张子玉、郭健秋的起诉书J076-001-0541-009。

B67《济南市政府致省高等法院公函》(1946年12月12日),济南:济南市档案馆藏,为于银海、娄文成等均曾附逆检附原卷的函J076-001-0141-027。

B68《调查刘学曾、娄文成情形》(年月未详),济南:济南市档案馆藏,J076-001-0141-017。

B69《南京市社会局呈市政府》(1937年9月19日),南京:南京市档案馆藏,为加紧壮丁训练维持地方治安减少汉奸土匪由1001-001-0573(00)-0001。

B70《蒙山县致司法行政部代电》(1947年2月),台北:“国史馆”藏,行政院档,蒙山县参议会为县长对于办理汉奸案件权责应为何划分案5381002。

B71《洛阳市政府公函》(1947年2月22日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于认真检举汉奸设置密告箱按期启封的公函M0002-016-00446-052。

B72《兰州警备司令部致市政府代电》(1947年7月23日),兰州:甘肃省档案馆藏,关于检举汉奸事项的代电59-001-0211-00000011。

B73《辽北高院检察处电》(1947年3月3日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,东北各法院办理汉奸案件情形案6190101。

B74《中国国民党河南省执行委员会代电》(1945年11月19日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,转发中执委关于对汉奸匪行进行调查的代电M0002-016-00446-034。

B75《中国国民党河南省执行委员会代电》(年月未详),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于按照条例规定处理汉奸的代电M0002-009-00261-021。

B76《河南省上蔡县政府快邮代电》(1946年8月7日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,关于抄送本县汉奸罪行册的代电M0002-022-00597-024。

B77《河南高检》(1947年3月25日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,豫鲁各院检办理汉奸案件情形案6190101。

B78《军委会请解释各地保甲联保连坐切结内同结各户对于结内联保之人有作汉奸等事知情不报或有意任令脱逃者应用何法处罚疑义》(1943年10月4日),台北:“国史馆”藏,司法院档,015-010311-0013。

B79参见《关于废止组织民众肃奸纲及办理联保连坐切结办法的训令》(1945年12月),青岛:青岛市档案馆藏,市港务局档QDB0033001002870072;《长沙市联保连坐切结实施办法》(1946年10月),《长沙市志》第二卷,长沙:湖南出版社,1995年。

B80《中华民国国民政府组织法》(1928年10月8日),载中国第二历史档案馆编《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编政治,第22页。

B81《汉奸丑史》第三四合辑,南京:大同出版公司,1945年,封面。

B82《请政府严惩汉奸》,重庆《大公报》1945年9月25日,第3版。

B83《四届一次参政会附敌汉奸战后应严厉处分等七案》(1945年10月),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案003/3573。

B84《请速依法处决汉奸及请迅速严厉惩处汉奸案》(1946年6月),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案003/3887。

B85《南京市政府训令》(1946年7月15日),南京:南京市档案馆藏,奉院令国民参政会建议惩治汉奸案令(府总秘二字第七七八二号),Z81-001-0044-0172。

B86《就逮汉奸尽速惩处逃脱汉奸加紧搜捕案》(1946年6月),台北:中国国民党党史馆藏,国防档案003/3885。

B87《山东省高唐县临时参议会致蒋中正代电》(1946年11月1日)、《四川省参议会代电》(1946年12月10日),台北:“国史馆”藏,国民政府档,惩办汉奸(二),1946年4月-1947年4月,001-012032-0021。

B89《中国国民党河南省執行委员会代电》(1947年2月8日),郑州:河南省档案馆藏,民国档,建议调查各伪县长伪警察所长及日寇顾问各籍造册移送高等法院通缉引渡的议案、汉奸调查表式M0002-016-00446-050。

B90《天津市府致行政院代电》(1946年3月22日),台北:“国史馆”藏,行政院档,汉奸财产之清理保管得由司法机关委托敌伪产业处理机关为之5380804。

B91《特派员办公处致行政院代电》(1947年7月17日),台北:“国史馆”藏,行政院档,处理接收河南区敌伪产业特派员办公处为许昌汉奸徐立吾迭任伪职可否请转饬法院侦察处理案5381002。

B92《苏浙皖及京沪两市高检处委托苏浙皖区敌伪产业处理局执行查封没收处分逆产暂行办法草案》(1946年9月7日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,首都办理汉奸财产案6180102。

B93《行政院处理接收河南区敌伪产业特派员办公处呈行政院公函》(1947年11月15日),台北:“国史馆”藏,行政院档,开封木厂街22号汉奸李学孟张子衍房屋一案5390805。

B94《中央公务员惩戒会请示》(1947年10月1日),台北:“国史馆”藏,行政院档,中央公务员惩戒会请拨莫愁路汉奸武福斋房屋一案5-39-08-06。

B95《司法行政部谢冠生致行政院函》(1948年5月7日),台北:“国史馆”藏,行政院档,河北高院请拨汉奸陈其言房屋一案5390806。另见河北高等法院检察处《关于汉奸房屋洽借等事项》,石家庄:河北省档案馆藏,民国档634-72-464。

B96《月计表》(1947年5月31日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B97《首都高院检察处致司法行政部代电》(1947年6月3日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B98《浙江高院致司法行政部代电》(1947年10月4日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B99《首都高院检察处致司法行政部代电》(1948年7月15日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B100《浙江高院请拨付五亿元》(1948年7月13日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,浙江各法院办理汉奸案件提成司法补助费6190801。

B101《上海高院致司法行政部部长谢冠生函》(1948年10月2日、15日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B102《上海高院致司法行政部部长谢冠生函》(1948年11月17日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B103 《上海高院首席检察官杜保祺致司法行政部函》(1948年11月26日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收漢奸财产案件提成司法补助费6190801。

B104《首都高院首席检察官李师沆致司法行政部》(1948年11月19日),台北:“国史馆”藏,司法行政部档,江苏各法院没收汉奸财产案件提成司法补助费6190801。

B105《三十七年中华年鉴》上,中华年鉴社,1948年,第492页。

(责任编辑:许丽梅)