太平洋副热带东部模态水的年际变化及机制研究*

李 祥, 罗义勇

(中国海洋大学物理海洋实验室,山东 青岛 266100)

模态水(Mode water)是一种存在于海洋跃层内的低位势涡度水团,因其具有温度、盐度以及密度的垂向均一性,与周边温跃层内的强温、盐、密度垂向梯度形成鲜明对比、具有独立模态而得名[1]。模态水广泛存在于各大洋中,模态水的形成主要是冬季温跃层的“通风”,在其形成海域冬季由于海洋表层热量损失造成上层层化减弱、混合层加深,而在次年春季,季节性温跃层的形成使得深混合层内水体与表层的联系切断,最终进入永久性温跃层成为了模态水。模态水对于气候变化问题具有重要的研究意义。一方面是由于模态水在其形成区通过潜沉(Subduction)能够将冬季的大气强迫信息传递到海洋次表层;另一方面,携带有生成区冬季海表强迫信号的模态水在进入到温跃层后可以通过海洋内部通道输送到其他海域,并在若干年后重新回到海表层继而对海表面产生影响。

在北太平洋存在着三种副热带模态水,其中,西部模态水(STMW)的形成区位于黑潮及其延续体以南,中部模态水(CMW)的形成区位于黑潮延续体附近,这两种模态水的形成主要与其形成海区冬季海洋大量的热损失以及由此形成的深混合层有关。而在副热带环流区东南侧存在着一种东部模态水(NPESTMW),其形成区位于加利福尼亚海流以西的副热带海区,中心位于30°N,140°W,温度为16~22 ℃,密度为24.0~25.4 kg·m-3[2]。在南太平洋副热带环流区东部海域同样存在着副热带东部模态水(SPESTMW),其定义为南太平洋东部副热带地区的低位涡水,温度为13~26 ℃,密度为24.5~25.8 kg·m-3的水团[3]。南、北太平洋东部副热带模态水在形成区域及特征上存在相似之处,均为Type 2型副热带模态水,分别位于南、北副热带环流圈东侧,形成机制类似。南、北太平洋东部副热带海域都是信风控制下的潜沉率较大的海区,并且在其形成海区冬季海表面模态水露头区的等密度线间隔宽广,弱密度平流的作用有利于低位涡水的形成[4]。

模态水的形成过程称为潜沉,模态水的潜沉率由侧向导入项(Lateral induction)和垂直抽吸项(Vertical pumping)两项组成。传统观点认为,NPESTMW的形成主要与副热带太平洋东部深混合层有关[5-6]。Hosoda等[7]指出,与西部、中部模态水相比,在NPESTMW的形成区冬季混合层比较浅,露头区等密度线间隔更为宽广,露头区面积较大,沿流速方向的密度梯度较小。NPESTMW的形成除了与其形成区冬季深混合层有关,还与该区域宽广的等密度线露头区及与沿混合层内海流方向微弱的密度梯度相关的弱密度平流有关,且后者起到了主要作用。造成该区域内密度梯度较弱的主要原因是海表面温度的分布特征。

目前,对于NPESTMW的年际变化及其对气候变化的响应的研究主要基于潜沉率的研究。通过分析同化的海洋模式资料,胡海波等[8]计算了北太平洋模态水形成区的潜沉率的年际变化,提出在NPESTMW形成区内局部风应力的变化是引起该区域潜沉率年际变化的主要原因。Hu等[9]的研究结果同样认为风应力作用对该区域潜沉率的变化起到了主要贡献。潘爱军等[10]的研究则指出,对于NPESTMW的形成及冬季混合层温度的变化中热通量起到了主要贡献。Qu等[11]和Chen等[12]提出北太平洋副热带东部模态水与西部模态水之间在年代际尺度上存在着反相关关系且与太平洋年代际涛动(PDO)位相之间存在密切联系,而其中热通量的变化起到了主要作用。Toyoma等[13]基于Agro格点数据对北太平洋潜沉率进行了计算,结果表明东部模态水的潜沉率的年际变化是由冬季混合层深度所决定的混合层深度平流项所决定,并验证了潜沉率年际变化与PDO正负位相的关系。Toyoda等[14]基于模式资料,在其2004年提出的东部模态水“预条件机制”的理论基础上对NPESTMW的年际变化进行了解释,认为冬季冷却强弱是导致模态水年际变化的主要因素。此外,前人关于NPESTMW对于气候变化的响应及机制进行了研究。Luo等[15]基于模式结果对于NPESTMW对全球变暖的响应进行了研究,指出在全球变暖条件下由于表面大气强迫条件的变化导致了NPESTMW强度减弱,密度减小的结果。在此基础上,Xia等[16]的工作研究了全球变暖前后NPESTMW气候态的差异以及机制。此外,Xia等[17]的研究提出了副热带东部太平洋冬季深混合层的形成与海洋平流作用有关,而辐射强迫增加时潜沉率的响应特征主要是由于侧向潜沉率的贡献。Li和Luo[18]基于耦合气候模式对NPESTMW在温室气体和气溶胶强迫下的响应的研究结果显示NPESTMW在1900—2006年由于大气强迫原因呈现出强度减弱的趋势,在此期间气溶胶强迫的作用强于温室气体强迫。

前人对SPESTMW的形成机制以及年际、年代际变化的研究主要基于模式和再分析资料。Liu和Wu[19]基于SODA的研究表明南太平洋模态水在20世纪表现出增强的趋势,其中SPESTMW潜沉率的增强主要是由于风应力旋度引起的垂向速度项的增加。Li[20]基于模式资料对SPESTMW潜沉率的研究指出,垂向速度项对于模态水的形成起主要贡献,然而混合层深度平流项则是引起其年际变化的主要因素。对于SPESTMW形成区冬季深混合层的形成,Liu等[21]认为该区域对于SPESTMW形成起主要作用的冬季深混合层是由热通量、风应力以及密度平流条件所共同决定的。Luo等[22]的研究指出SPESTMW在全球变暖情况下由于风应力和热通量变化而导致其体积增加、密度变重。

本次研究基于格点化Argo观测资料,重点研究南北太平洋两种东部副热带模态水的年际变化,以及控制其形成和年际变化的主要大气强迫机制。研究通过热力学Walin分析方法发现了表面浮力通量及其各分量对模态水形成和年际变化的重要作用。

1 资料

本文采用的海洋资料(温度,盐度等)来源于中国Argo实时资料中心的全球海洋Argo网格数据集(BOA_Argo)月平均资料,时间长度为2004—2014年,空间范围180°W~180°E,79.5°S~79.5°N,分辨率为1°×1°,垂向标准层为0~1 950 dbar共58层。海洋的经纬向流速数据则通过热成风关系计算得到。数据下载自:ftp://data.argo.org.cn/pub/ARGO/BOA_Argo/。

为了分析影响副热带模态水形成及年际变化的大气强迫,本文还采用了来自于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA-Interim大气再分析数据。该数据集提供月平均的海气通量、经向和纬向风场等变量,时间长度为2004—2014年,空间范围180°W~180°E,79.5°S~79.5°N,分辨率为1°×1°。数据下载自http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-moda/levtype=sfc/。

研究中还使用了1950—2012年月平均的OFES高分辨率海洋模式资料。该模式以NCEP大气再分析数据作为强迫场,覆盖范围为 75°S~75°N,水平分辨率为1/10°,垂向共 54 层,其间距由表层的5 m逐渐扩大到最大深度(~6 065 m)处的330 m。数据下载来自http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/OFES/OFES.php。

2 模态水及其年际变化

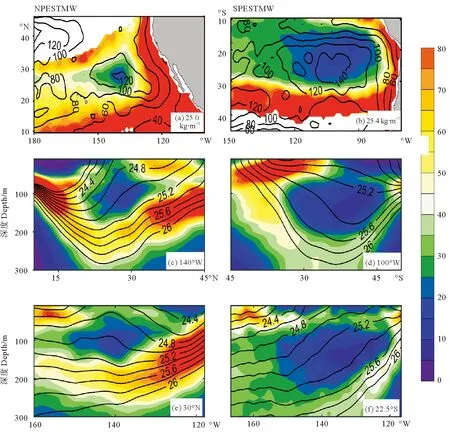

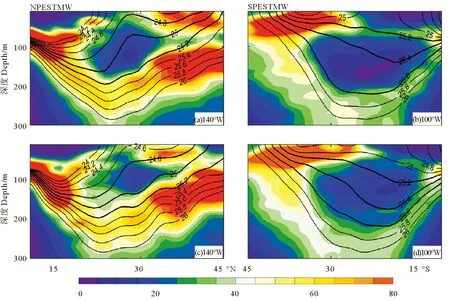

为了确定副热带东部模态水的空间分布情况,图1给出了气候态平均下模态水成熟阶段(北半球5月,南半球11月)副热带东部海区位势涡度在NPESTMW和SPESTMW核心等密度面及经过模态水低位涡中心的经、纬向断面上的分布情况,以及冬季混合层深度的空间分布。由图1可见,NPESTMW的核心密度位于24.8~25.2 kg·m-3区间,模态水低位涡中心位于140°W,30°N附近,与冬季混合层最深处一致。在南太平洋,SPESTMW的核心密度位于更深的25.2~25.6 kg·m-3的密度区间,其低位涡与冬季深混合层中心位于100°W,22.5°S附近。根据图1中低位涡水的分布,本次研究中将NPESTMW的计算区域选定为150°W~130°W,20°N~35°N的海区,而SPESTMW则选定为130°W~80°W,15°S~30°S的海区。值得注意的是对于SPESTMW,其冬季混合层深度以及低位涡水的体积均明显强于NPESTMW。

图1 (a)气候态平均5月位势涡度(单位:1×10-11 m-1·s-1)在25.0 kg·m-3等密度面上的空间分布及北半球冬季混合层深度(等值线,单位:m);(b)气候态平均11月位势涡度在25.4 kg·m-3的空间分布及南半球冬季混合层深度;(c)(d)(e)(f)依次代表位势涡度和位势密度(等值线间隔:0.2 kg·m-3)在140°W,100°W径向断面和30°N,22.5°S纬向断面上的分布 Fig.1 (a) Potential vorticity (Color shading; units: 10-11 m-1·s-1) in May along the 25.0 kg·m-3 isopycanl surface and depth (Contour, units:m) of the boreal winter.mixed layer;(b) Potential vorticity in November along the 25.4 kg·m-3isopycal surface and depth of the austral winter mixed layer; (c) Potential vorticity and density (contour interval = 0.2 kg·m-3) along the 140°W section; (d)~(f) as in (c) but along 100°W, 30°N and 22.5°S, respectively

为了研究NPESTMW和SPESTMW的年际变化,本文分别计算了由图1低位涡水范围所确定的海区混合层之下,密度属于模态水核心密度区间的低位涡(pv<2.0×10-10m-1·s-1)水的体积对其强度变化进行了研究。位势涡度定义为:pv=f/p×∂ρ/∂z。

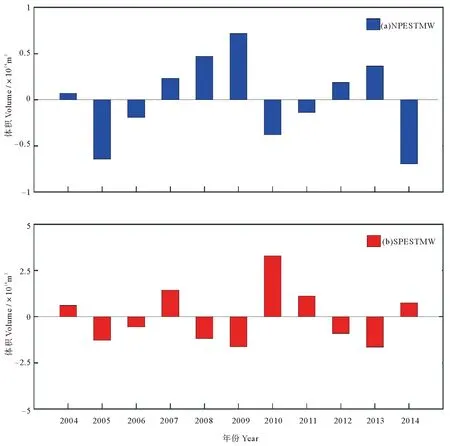

其中:f为科氏参数;ρ为海水密度;∂ρ/∂z为海水的垂向梯度。由于模态水体积存在很强的季节变化信号,本文通过计算某年冬末春初时间段模态水体积的最大值与前一年夏季模态水体积最小值的差值得到了当年冬季新生成的模态水体积,用来对模态水的年际变化进行分析。图2为2004—2014年新生成的NPESTMW和SPESTMW体积距平的时间序列,11年平均的新生成NPESTMW体积为3.10×1014m3,SPESTMW则为1.65×1015m3。在北太平洋,NPESTMW主要经历了自2005—2009年和2010—2013年两次历时4~5 a的体积增加过程,其中体积最大值出现在2009年,最小值则出现在2005和2014年。对于SPESTMW,其体积的最小值出现在2009、2013年,最大值出现在2010年,在2007—2009年和2010—2013年经历了两次3~4 a的减弱过程。表1提供了模态水强弱年份的体积距平和核心密度区间的对比,这里将2008,2009,2013定义为NPESTMW强年,2007、2010、2011定义为SPESTMW强年,其中强年新生成的模态水体积较11年的平均值增加了17%,弱年则减少了17%。将2005、2010、2014年定义为NPESTMW弱年,2005、2009、2013定义为SPESTMW弱年,新生成的模态水体积在强年增加了12%,弱年减少了9%。分别对强弱年的pv分别进行合成分析(见图3)发现,除新生成模态水的体积变化外,在模态水强年NPESTMW核心密度面会加深并移动到25.0~25.2 kg·m-3,而在模态水弱年,NPESTMW核心密度面会变浅至24.8~25.0 kg·m-3。对于SPESTMW,强年的核心密度为25.4~25.6 kg·m-3,弱年则为25.2~25.4 kg·m-3。

表1 强、弱NPESTMW和SPESTMW年模态水核心密度和冬季新生成模态水体积距平 Table 1 Core density and volume anomaly of newly formed mode water anomaly in strong and weak NPESTMW/SPESTMW years

3 形成机制

海面浮力通量是反映海-气界面热、盐交换联合作用的一个综合的热力学指标,海表面失去浮力通量,会导致表层水体密度增加[23-26],该过程被称为水团变性(Watermass tranformation)。Walin[27]提出了通过海表面浮力通量计算表面水团形成率的热力学方法,发现表层海水由于失去浮力通量引起的增密效应,会导致由低密度向高密度的跨越等密度面的体积通量(变性通量)。Marshall等[28]在此基础上,运用这一热力学方法计算了由于表面水团形成过程引起的混合层内与模态水密度一致的水体通过混合层底进入温跃层内的体积通量,并与传统动力学潜沉方法进行了对比。Maze等[29]和Cerovicki等[30]分别运用Walin分析法解释了大西洋18℃水的形成机制和太平洋副热带西部模态水的年际变化。

浮力通量的定义为:B=αQ/Cp+βρ0S0(P-E)。

图2 2004—2014年新生成(a)NPESTMW和(b)SPESTMW体积距平的年际变化 Fig.2 Time series of volume anomaly of newly formed (a) NPESTMW and (b) SPESTMW

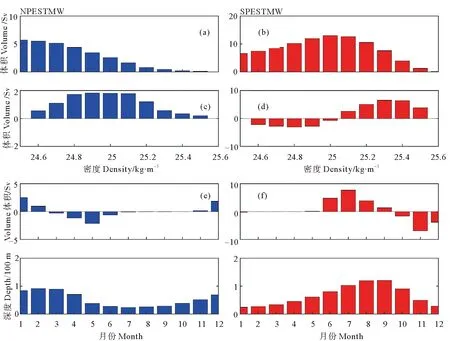

为了验证海表面浮力通量对ESTMW形成的影响,计算了2004—2014年太平洋副热带东部海域各密度区间内的水团变性率、水团形成率以及它们的逐月变化。根据图4,本文将水团形成率最大的北半球24.8~25.2 kg·m-3以及南半球25.2~25.6 kg·m-3的位势密度露头区分别定义为NPESTMW和SPESTMW的表面形成区。对于NPESTMW,海表面水团的形成主要发生在12月至次年2月(见图4(e)),由于来自于低密度(24.5~24.7 kg·m-3)水体的变性通量最强(见图4(a)),导致了混合层内与模态水密度(24.8~25.2 kg·m-3)相当的水团大量形成(见图4(c)),使得形成区内的混合层内水体增加,深度变深并于2、3月达到最大值(见图4(g))。而从4月份开始海表面水团形成率转为负值开始消亡,表面水团的消亡主要是由于海洋从大气吸收热量获得浮力,同时伴随混合层内水团通过潜沉进入温跃层,继而导致春季混合层深度变浅,模态水进入温跃层并与上层海洋切断联系。对于SPESTMW,混合层内与SPESTMW密度相一致的25.2~25.6 kg·m-3的水团由于低密度水团的变性通量大量形成,表面形成过程的时间为南半球冬季6~9月,在此期间表层水体堆积、混合层加深,水团消亡于10~12月,此期间混合层变浅。从上述分析可以得知,海表面浮力通量引起的低密水团的变性以及混合层内与模态水密度相当的水团的形成过程是导致冬季混合层水体增加变深的主要,而冬季混合层内增加的水体在混合层通风时会通过潜沉穿越混合层进入温跃层并最终成为模态水,因此每年新生成的模态水的体积和强度与冬季表面水团形成率之间具有密切的联系。

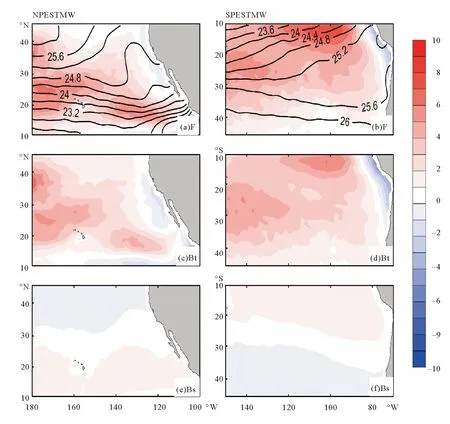

南北太平洋副热带东部海区单位面积的水团变性率及各分量的空间分布如图5所示。冬季这一海区表面水体失去浮力通量,水团变性率以正值为主。水团变性率的最大值位于副热带模态水形成区深混合层海域靠近赤道一侧:在NPESTMW形成区南侧22.8~24.8 kg·m-3密度区间内存在一个强的水团变性中心,有利于该区域水体密度增加并向NPESTMW核心密度区间(24.8~25.2 kg·m-3)输运。而在南半球,其水团变性率最大值位于SPESTMW核心密度区域以北密度小于25.2 kg·m-3的海域,有利于表面水体向SPESTMW密度区间(25.2~25.6 kg·m-3)内的变性输运。这种水团变性输运的过程导致了混合层内与模态水密度相当的水团的体积增加,增加的体积会在之后通过潜沉进入温跃层形成了模态水。根据图5,由海表面热通量引起的分量在总的水团变性率中起到了主要作用:以北半球为例,由热通量引起的水团变性率可达5×10-11Sv·m-2(1Sv=106m3·s-1),而由于淡水通量引起的水团变性率仅为1×10-11Sv·m-2,据此可知热通量引起的水团变性对模态水密度区间内的水团形成起主要作用。

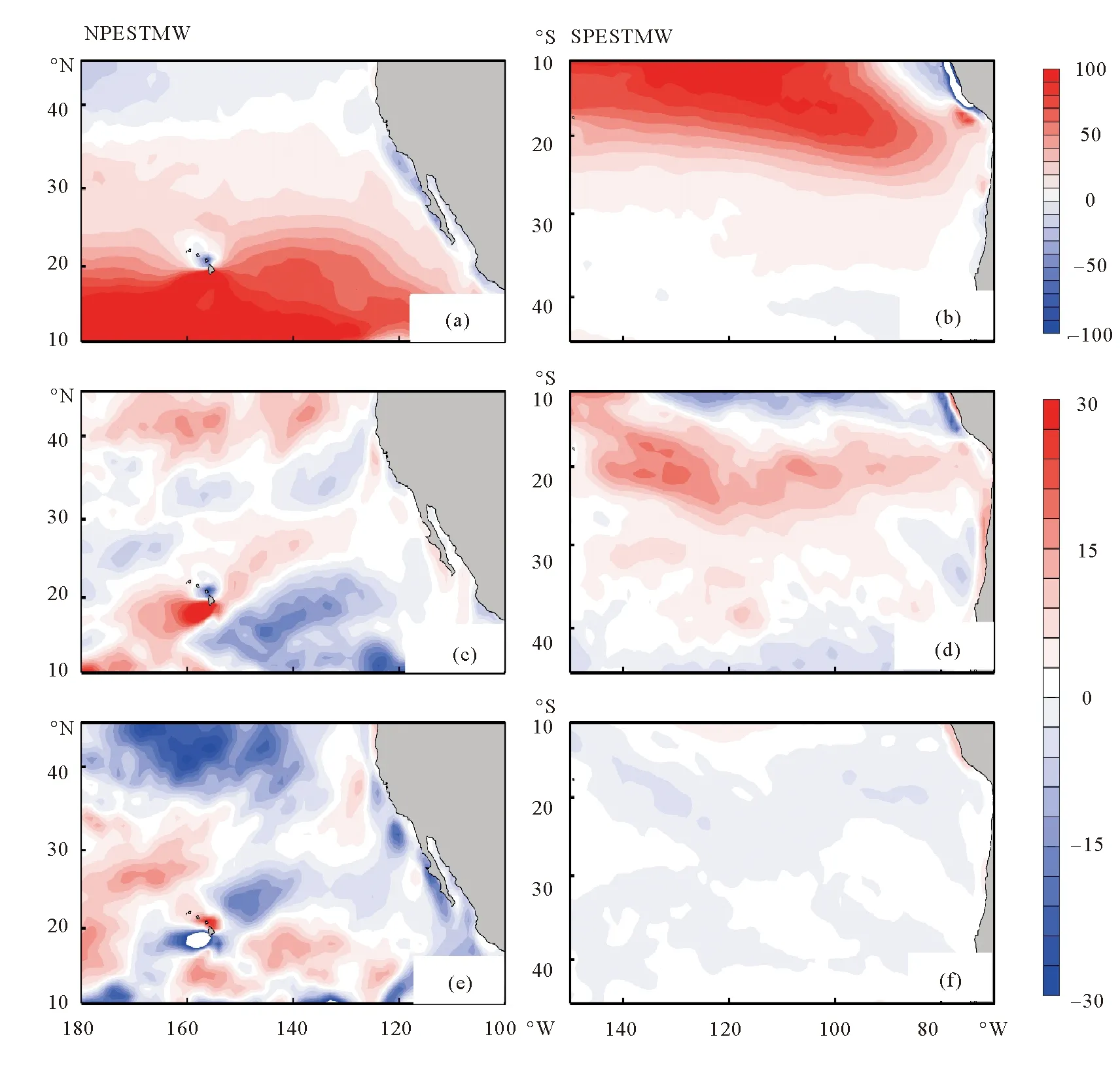

图3 位势涡度(单位:×10-11 m-1·s-1)及位势密度(等值线,单位: kg·m-3)沿径向断面的分布在(a)NPESTMW强年,(b)SPESTMW强年,(c)NPESTMW弱年和(d)SPESTMW弱年的合成结果 Fig.3 Composite analysis of potential vorticity (Units: 10-11 m-1·s-1) and potential density (Contour, unit: kg·m-3) in (a) strong NPESTMW, (b) strong SPESTMW, (c) weak NPESTMW and (d) weak SPESTWM years along meridional sections

图4 气候态平均NPESTMW和SPETMW形成区附近积分的(a)(b)各密度区间的水团变性率,(c)(d)各密度区间的水团形成率,(e)(f)模态水核心密度区间内水团形成率的季节变化,(g)(h)混合层深度的季节变化 Fig.4 Integrated transformation rate of different density class in the formation region of (a) NPESTMW and (b) SPESTMW;formation rate of different density class in the formation region of (c) NPESTMW and (d) SPESTMW; seasonal variation of formation rate on the core density of (e) NPESTMW and (f) SPESTMW; seasonal variation of mixed layer depth in the formation region of (g) NPESTMW and (h) SPESTMW

((a)(b)中的等值线分别为南北半球冬季海表面密度的空间分布(单位: kg·m-3)。Superimposed is the climatological sea surface density (Units:kg·m-3). )

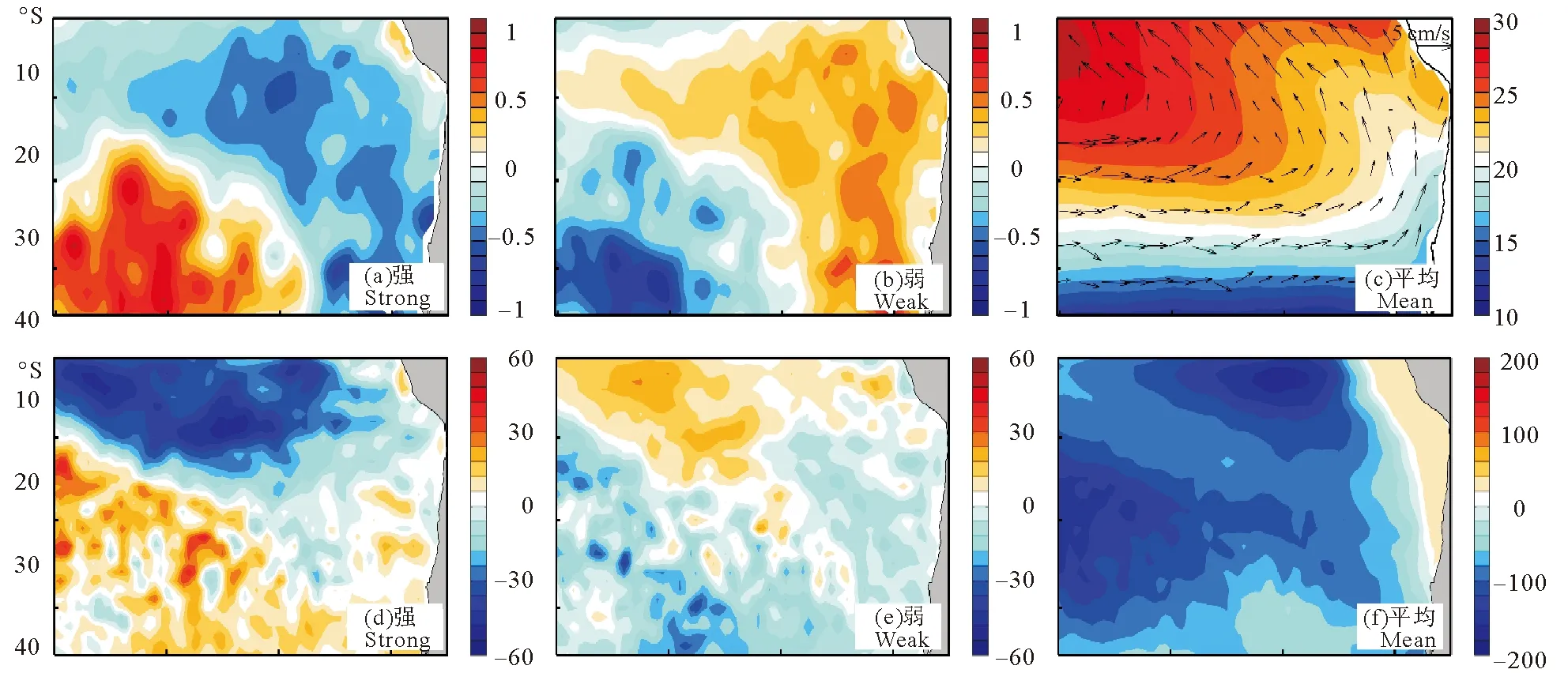

为了研究上述机制对于新生成模态水的体积及模态水核心密度的年际变化的影响,对模态水强弱年冬季海表面温度(SST)、海表热通量以及混合层深度进行了合成分析。如图6和7所示,在NPESTMW和SPESTMW强年,模态水形成区混合层深度明显加深,造成混合层加深的原因为该区域由热通量引起的浮力通量负异常。模态水强年,海洋向大气释放热量增强,水团变性及由此导致的体积通量增强,有利于混合层内与模态水密度相当的水体增加,因此新生成的模态水体积呈现异常;与之对应,在模态水弱年模态水形成区混合层深度变浅,原因主要是该区域的浮力通量正异常。模态水弱年,海洋向大气释放热量减少,水团变性及体积通量减弱,不利于混合层内与模态水密度相当的水体增加,因此新生成的模态水体积表现为负异常。图3所示的模态水核心密度面深度的年际变化,则主要是由于强年浮力通量负异常引起的表层密度以及混合层深度增加导致的垂向密度梯度(位势涡度)减小,而弱年浮力通量的正异常则会引起表层密度以及混合层深度减小继而导致垂向密度梯度(位势涡度)增加,最终导致了低位涡水体所在密度区间的深浅变化。根据海表温度距平在模态水强弱年的合成结果分析,在NPESTMW强年,副热带东部海域海表温度呈现冷异常,而其西北部的副热带中部海区(150°W以西)则为暖异常,这种海温异常的分布与PDO负位相一致;NPESTMW弱年,形成区内为冷异常、上游为暖异常,与PDO正位相一致。而在SPESTMW强弱年也呈现出与北半球类似的海温异常分布。Hosoda等[7]的研究指出,在东部模态水形成海域,海表面密度的变化主要依赖于海表温度的变化,该海域内有利于模态水形成的宽广的核心密度露头面积的成因主要是沿混合层内地转流方向较弱的温度梯度。根据图6和7,NPESTMW强年形成区内低密度水体呈现冷异常导致密度变重,上游高密度的海水呈现暖异常导致密度变轻,因此减弱了沿地转流的密度梯度,对模态水的形成起到了积极作用。而在NPESTMW弱年形成区内低密度水体为暖异常导致密度变轻,上游高密度海水为冷异常导致表面密度变重,沿地转流方向的密度梯度增加,不利于模态水的形成。SPESTMW形成区附近强弱年的海温异常分布具有相似的特征,即强年密度梯度减小有利于模态水的形成,弱年密度梯度增加不利于模态水的形成。

图6 冬季海表面温度在NPESTMW强年(a),弱年的距平合成结果(b)以及气候态平均海表温度(c)(单位:℃)及混合层内地转流的空间分布;冬季海表面热通量在NPESTMW强年(d),弱年的距平合成结果(e)以及气候态平均热通量(f)(单位:W·m-2)的空间分布以及冬季混合层深度在NPESTMW强年(g),弱年的距平合成结果(h)以及气候态平均混合层深度(i)(单位:m)的空间分布

Fig.6 Composite of SST anomaly in strong (a) and weak NPESTMW years (b) and climatological mean SST(c) (Units:℃) and velocity of boreal winter; Composite of heat flux anomaly in strong (d) and weak NPESTMW years (e) and climatological mean heatflux of boreal winter (f)(Units: W·m-2). Composite of mixed layer depth anomaly in strong (g) and weak NPESTMW years (h) and climatological mean mixed layer depth of boreal winter (i)(Units: m)

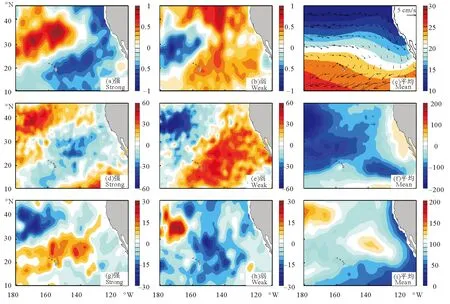

除表面浮力通量的影响外,风应力也可以通过混合层底的垂向速度对模态水的形成造成影响。通过风应力旋度计算得到艾克曼垂向速度(Ekman Pumping)的合成分析结果如图8,在南太平洋SPESTMW形成海区,风应力对模态水年际变化作用明显:强年风应力旋度增强,造成模态水形成区内混合层底的下沉速度增强,对模态水潜沉过程起到了积极贡献,弱年风应力旋度及下沉速度减小,不利于模态水的潜沉。

图7 冬季海表面温度在SPESTMW强年(a),弱年的距平合成结果(b)以及气候态平均海面温度(c)(单位: ℃)及混合层内地转流的空间分布;冬季海表面热通量在SPESTMW强年(d),弱年的距平合成结果(e)以及气候态平均热通量(f)(单位:W·m-2)的空间分布。冬季混合层深度在SPESTMW强年(g),弱年的距平合成结果(h)以及气候态平均混合层深度(i)(单位:m)的空间分布

Fig.7 Composite of SST anomaly in (a) strong and (b) weak SPESTMW years and climatological mean SST (c) (Units:℃) and velocity field of austral winter;Composite of heat flux anomaly in strong(d) and weak SPESTMW years (e) and climatological mean heatflux of austral winter(f)(Units: W·m-2); Composite of mixed layer depth anomaly in strong (g) and weak SPESTMW years(h) and climatological mean mixed layer depth of austral winter (i) (Units: m)

4 年代际变化

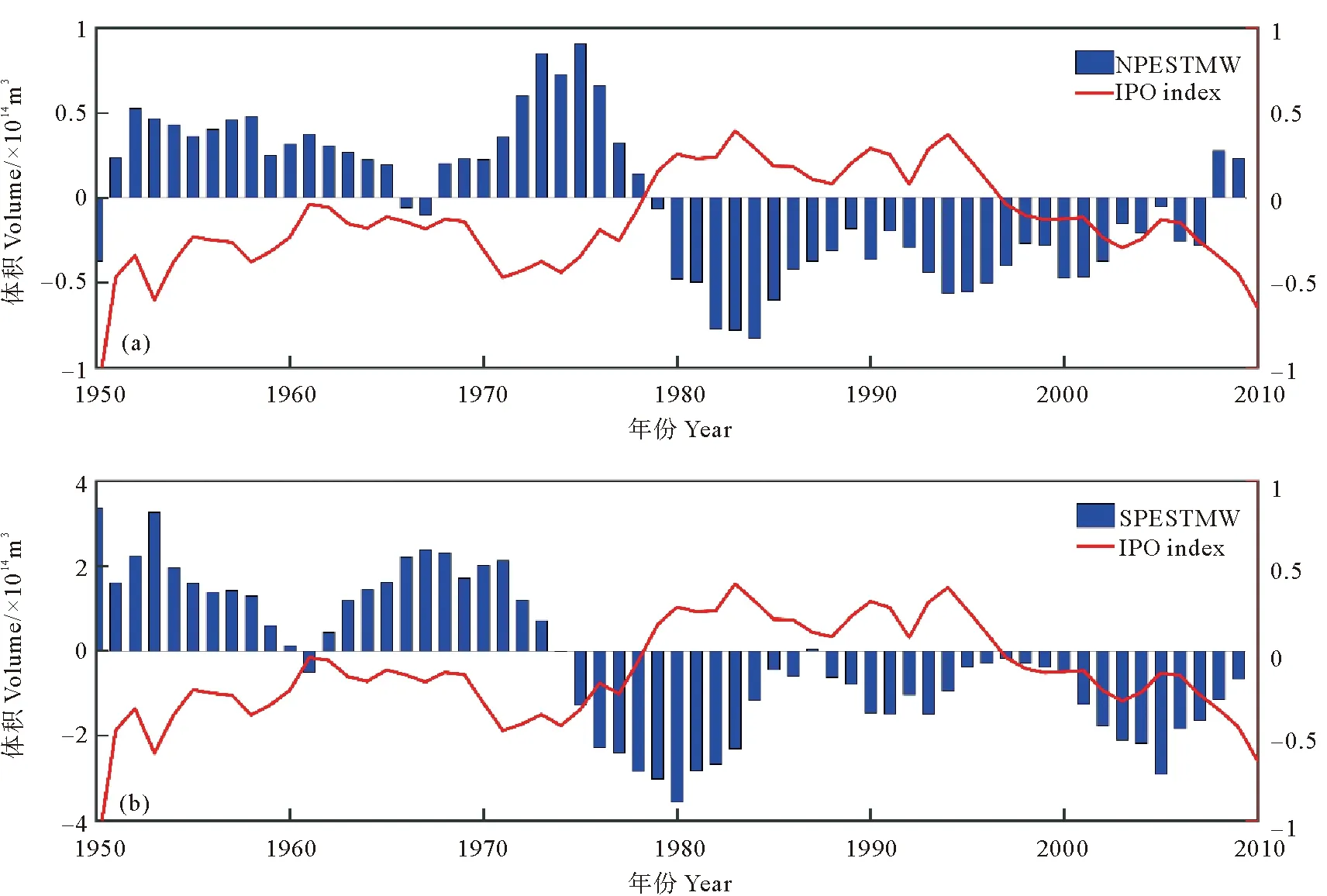

由于受到Argo数据的时间长度所限,本文运用OFES高分辨率海洋模式1950—2012年的结果,分别检验了南、北太平洋东部副热带模态水体积的年代际变化及其与太平洋年代际振荡信号的关系。这里我们选用的是整个太平洋海盆尺度的年代际振荡信号IPO(Interdecadal Pacific Oscillation);与PDO指数根据北太平洋海温异常计算的结果不同,IPO指数是根据整个太平洋的海温异常计算而来,据此得到的IPO指数在南太平洋与东部副热带模态水体积之间的相关关系更为可靠。图9是每年新生成的南、北太平洋东部副热带模态水体积的年代际变化及其与年平均IPO指数的相关关系。我们发现新生成的模态水体积与年平均IPO指数之间存在明显的反相关关系,相关系数分别为北半球0.78和南半球0.59,置信度均超过了95%。两种模态水体积正异常的年份发生于IPO负位相的1950—1980年,而1980年前后IPO位相转正,此后的1980—2000年两种模态水体积均表现为负异常。二者之间的关系可以通过IPO正负位相期间南、北太平洋东部副热带海区的海面热通量和混合层深度的变化来解释:IPO处于负位相时,冬季模态水形成区海洋释放热量更强、混合层深度加深,引起了潜沉作用的增强,最终导致了模态水形成的增多;而IPO处于正位相时,冬季模态水形成区释放热量减弱、混合层深度变浅,引起了潜沉过程的减弱,最终导致了新生成模态水体积的减少。

5 结论和讨论

本文主要利用BOA-Argo观测资料和Interim-era再分析资料对南北太平洋副热带东部模态水强度的年际变化进行了研究,结论如下:

(1)海表面浮力通量对NPESTMW和SPESTMW的形成以及年际变化有重要影响。冬季,太平洋东部副热带海表面向大气释放热量,其中放热最强的区域位于模态水密度露头区之外靠近赤道的低密度海域。海洋表层的水体由于放热失去浮力通量、密度增加,产生了向高密度的跨等密度面的体积通量(变性通量),导致了等密度线向南移动。由于密度低于模态水密度的表层水团放热最强,产生的变性通量最大,造成了混合层内与模态水密度(北半球24.8~25.2 kg·m-3,南半球25.2~25.6 kg·m-3)相当的水团体积增加,可能是NPESTMW和SPESTMW新生成水的重要来源。

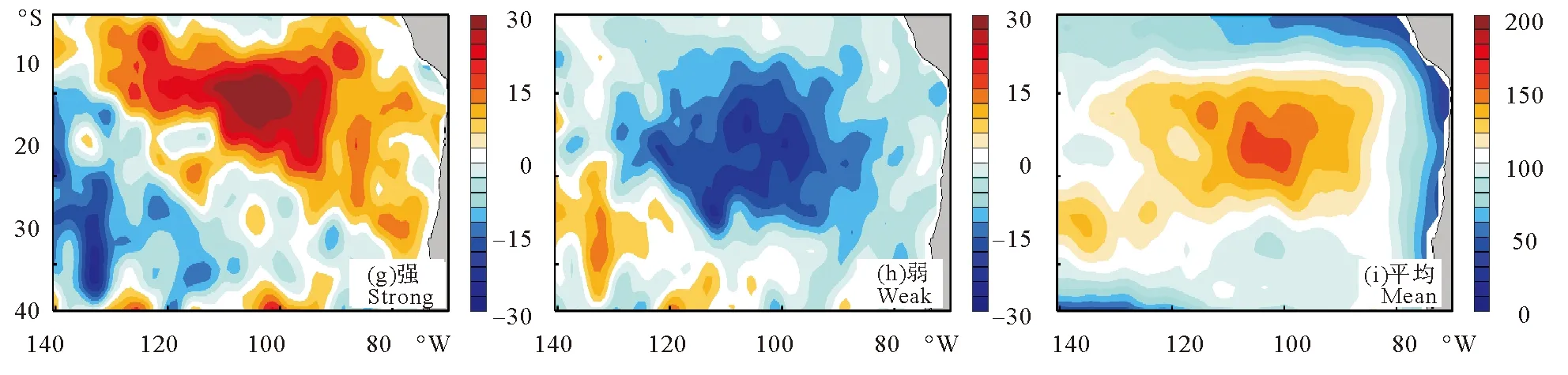

图8 北半球冬季平均艾克曼速度的空间分布(a)及其距平在强(c)NPESTMW年和弱(e)NPESTMW年的合成结果(单位:m·a-1);南半球冬季平均艾克曼速度的空间分布(b)及其距平在强(d)NPESTMW年和弱(f)NPESTMW年的合成结果 Fig.8 Climatological mean Ekman pumping (Units: m·a-1)(a) and the composite of Ekmap pumping anomaly in strong (c) and weak (e) NPESTMW years; climatological mean Ekman pumping (b) and the composite of Ekmap pumping anomaly in strong (d) and weak (f) SPESTMW years

(2)NPESTMW和SPESTMW新生成水体积的年际变化与冬季海表面热通量的强弱变化基本一致。模态水强年,海洋向大气释放热量增强,核心密度内的表层水团形成增强,可能导致了冬季新生成模态水体积的增加;模态水弱年,海洋向大气释放热量减少,表层水团形成减弱,可能导致了冬季新生成模态水体积的减少。NPESTMW和SPESTMW的体积变化在年代际尺度上与IPO存在反相关关系。对于SPESTMW,其强度的年际变化还受到了局地风应力的影响。

研究中发现,虽然格点化的argo观测数据保留了中尺度涡的信号,但是由于其空间和时间分辨率都较低,不能很好地反映中尺度涡对模态水的影响,同时难以从更长时间尺度上对于模态水的年代际变化进行研究。在之后的工作中将增加对高分辨率海洋模式资料及海洋同化资料的分析,并对时间范围进行延长,对年代际尺度上模态水的变化情况进行进一步分析,期待获得更多更深入的研究成果。此外,本文利用Walin分析方法所探讨的海表面浮力通量异常与太平洋东部副热带模态水形成及年际变化之间的联系,需要通过进一步的数值实验进行验证。

图9 1950—2012年OFES模式9年低通滤波的新生成北太平洋副热带模态水(a),南太平洋东部副热带模态水体积距平(蓝色柱状图)和IPO指数(红色折线图)的时间序列(b) Fig.9 Time series of newly formed NPESTMW volume (a) and SPESTMW volume (b) (blue bar) and annul-mean IPO index (red line) with nine years low-pass filter applied during 1950—2012