在成都围观何伟

王霜霜

美國作家何伟又回到中国了。作为非虚构写作界的“顶流”、“最了解中国的外国记者”,何伟在四川大学教书的消息放出去之后,很快就迎来了一拨又一拨的“朝圣者”。在一篇叫做《何伟的一堂非虚构写作课》的文章中,网友萨库拉这样描述何伟课上的盛况: “能容纳四十人的教室已经坐满,从隔壁搬来一把椅子放在靠墙的过道,陆续还有人加座。”为了听课,她专门从北京打“飞的”到了成都。

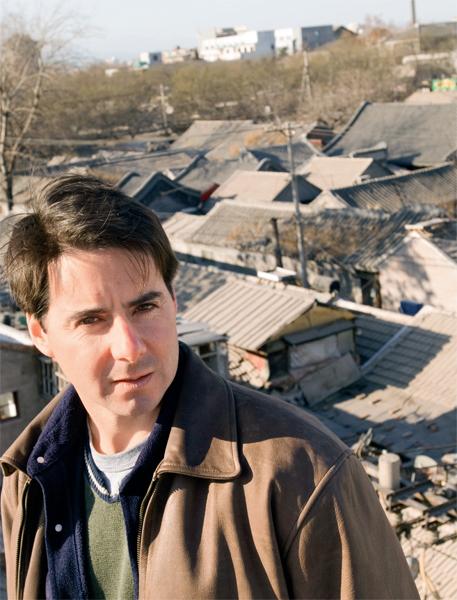

何伟原名Peter Hessler,他曾在中国生活十年之久,写出了《江城》、《寻路中国》和《甲骨文》等一系列非虚构作品。“何伟写出了我熟视无睹的中国”,柴静的这句评语,是中国媒体和读者对其最典型的评价。

11月7日,在何伟的一个讲座现场,我亲眼见识到了中国读者对他的热情。容纳数百人的报告厅坐得满满当当的,左、右侧门和两个后门都站满了人。现场还有不少是从重庆、北京赶过来的观众。讲座结束,何伟刚从讲台下来,立刻就被人群包围。一本本书伸向何伟,充满虔诚地等待他的签名。每个人都试图刺探何伟的心思:你接下来打算写什么?“我希望他能再写写四川”,一位成都读者 说。

在成都,我见了何伟三次。当我一次次站在人群中围观他之后,我开始反思自己:我们到底在期待他什么?

“这门课太受关注了”

11月6日下午5点,我来到四川大学的匹兹堡学院。找到何伟上课的教室时,里面还空无一人。一个戴着眼镜,穿着卫衣,高高瘦瘦的男孩最先走进来。我问他这节课的老师是何伟吗?他满脸疑惑地回答:“不是。”“Peter Hessler。”我说出何伟的英文名字。“噢,是。”他说。这是一位机电专业的学生。

何伟在川大教非虚构写作,课程全名“Introduction to Journalism and Non-Fiction”。这是一门选修课,只向大三、大四的学生开放。这位男生告诉我,他之前并不认识何伟,之所以选他的课是因为自己对写作感兴趣。“对提升写作技巧还是挺有用的。”他评价说。

5点半之后,同学们陆续走了进来。不少人带着一块面包,想在上课之前紧急填充下肚子,也有几个学生拿着U盘去打印文件。何伟很重视课上学生的参与,每次上课,他都会把阅读材料提前传到网上,让大家先熟悉。一位英文系的女生,一边啃着面包,一边用电脑看一篇叫做《Shanxi first tonight 》的英文文章。

过了一会儿,何伟走了进来。黑色外套、戴着棒球帽,背着一个绿色双肩包。“何伟很高”,一位网友在微博上描述旁听何伟上课的经历。实际上,何伟只有175cm,在他的书里,他曾试图解释中国人对于他身高的误解,他认为这与中国南方人普遍身材瘦小有关。

何伟进门第一件事就是擦黑板,弄好投影仪后,就离开了教室。回来后,桌子上多了一瓶可乐。我坐在最后一排,希望自己不至于太引人注目。但何伟还是从后门进来,绕到我身边。此时,离上课还有一分钟。 “Your name ?”一双淡褐色、很深邃的眼睛出现在了我面前。“我不是班上的学生,我可以呆在这儿吗? ”我用英文问。“不好意思,这个不能旁听的,因为学校有规定。”用英文说了一遍后,何伟又用中文说了一遍。我说了声“抱歉”后,起身离开。出门之后,我严重怀疑是我桌子上那本绿色封皮的《江城》出卖了我——后来我了解到选课的很多学生其实并没有看过何伟的书,而带着他的书来上课的人大部分都是旁听的。

早在上课前,那个穿卫衣的男生也提醒我“这节课不许旁听了”。“为什么?”我很好奇,因为我了解到这是一堂公开课。“人太多了,特别前几次课,这都坐满了。”他转头瞥了教室后面一眼。我去的这天,倒是没有坐满,直到上课,还有四分之一的位置空着。

在《何伟的一堂非虚构写作课》那篇文章中,萨库拉分享了不少何伟上课时有趣的细节。比如,上课前,他要求学生大声地念出自己所写的文字,“Read it aloudly”。萨库拉是四川人,之前她在香港生活多年,对内地的光速变化逐渐有了一种疏离。但何伟的《江城》却唤醒了她童年对于四川的记忆碎片。“当以为再也找不回它时,没想到有一个外国人敏感地把它记录了下来,让我对童年与故乡的乡愁有处安放。更重要的是在个人和国家都只顾埋头向前放眼未来的时候,《江城》可以让我们回过头去,看一看我们的来处。”萨库拉对我说。在世的作家中,何伟是她最爱的一位,她认为,何伟的课无法用金钱和时间衡量,就像梵高开课,学画的一定会来听一样。

但萨库拉同样也遭遇了被送客的经历。课间休息的时候,匹兹堡学院的一个女老师走进来,希望旁听生离开教室,可没有人回应。“这门课太受关注了”,这位老师传达了学院的担忧。

“是故事凑巧找到了我”

11月7日晚,何伟在川大江安校区的水上报告厅开了一个讲座,主题是“上埃及地区的中国商人”, 讲座信息早就在网上传开了。我从酒店打车去川大,到达报告厅时,已经很难找到座位,不少学生还拿书本帮同学占座。 此时离讲座开始还有半个小时。

坐在我旁边的是一对夫妻——傅越超、黄婷慧。他俩之前都是川大的学生,毕业十多年了,2011年第一次看了何伟的书。我们很自然地聊起了对何伟作品的看法。“他把中国上世纪八九十年代小城镇的感觉完全描写出来了。” 黄婷慧说。“我比较喜欢何伟和采访对象的那种关系,他是真真正正地和他们有一种联系,成为他们的一员。包括写作也是,他不是完全以一个旁观者的角度在评价,而是真正地体会、描绘。他可能有自己的一些观点,但是他不是那么着急(地显露出来)。”傅越超说。

晚上7点半,何伟依然戴着棒球帽出现,手边仍摆着一瓶可乐。他拿着一沓厚厚的讲稿,先介绍了一下自己这些年在中国和埃及的经历,还提到了自己的夫人张彤禾同样是一位非虚构作家。讲话时,他会不由自主地来回踱步,时不时瞟一下讲稿。

何伟讲了不少段子,惹得哄堂大笑。当天的讲座有一个主线就是“一个故事是怎么诞生的?”“很多人问我,给《纽约客》写的那些故事是怎么来的。我尽量不去报纸和杂志的报道中寻找故事,而是去寻找自己身边的故事,有些是朋友告诉的有意思的事情。”他在讲座中说,“是故事凑巧找到了 我。”

8点半,讲座结束,何伟立刻被前来要签名、合照的人群包围。一位60多岁、一口京腔的男士尤为显眼,他拿着一本《甲骨文》和一个黑色的盒子排队,盒子里是他送给何伟的围巾。结束后,他对何伟说“握个手吧”,往后退了一步,故意拉开了二人的距离,以便后面拿着手机拍摄的朋友记录下这庄重的一刻。他5号得到了何伟开讲座的消息,7号当天就坐飞机从北京来到了成都。他也是四川人,但已离开多年。

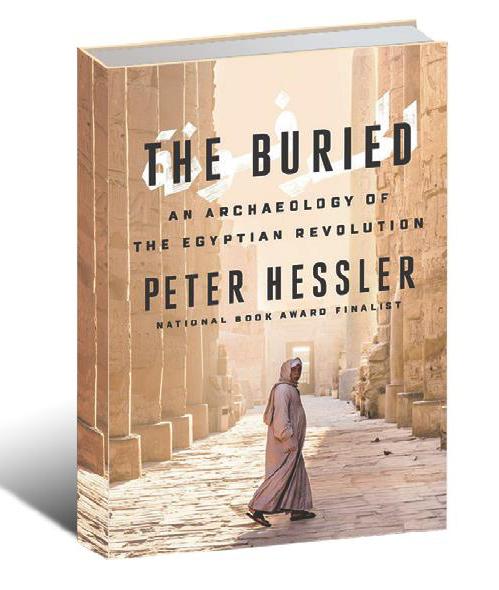

2016年,何伟又一次回到涪陵

当天现场还有一位在埃及工作过的女士,她手里捧着何伟最新的作品《The Buried: An Archaeology of the Egyptian Revolution》。这本今年出版的新书还没有中文版,但在豆瓣上已经有了不少书评。很多读者都是他的粉丝,追着读完了这本关于埃及的书。一篇书评写道:“书中充满了这些‘传统和‘现代的冲撞,人物充满了多面性,复杂性甚至相反性。我觉得他写政治可能比较一般,但对于社会和人物的把握实在太厉害,而且他的立场也太厉害,没有优越感,温暖友善,充满人文关怀。”

很多读者和何伟笔下的地方都有某种联系,也对他有很大的好奇。“你接下来打算写什么?” 有人问。“我还没有给自己一个特别的规定。”何伟说。“你采访的时候录音吗?采访对象会不会紧张?”“紧张我就不录了,我会记在本子上。”何伟一边用中文回答,一边从裤子口袋里掏出一个不及巴掌大的记事簿向大家展示,但不小心拽出了一条皱巴巴的卫生纸,他捡起来擦了下鼻子,又装进了口袋。“你稿子里面有想象的成分吗?”……

站在一群中国人中,何伟看起来比邻居大妈还亲切。他一个接着一个地回答问题,直到报告厅熄灯。“他真是一位好记者啊”,我心里想,他身上天然的亲切感让我感到羡慕。

我递给何伟一张名片,跟他约采访,他和蔼地给了我他的新邮箱。我给他发了两封邮件,写了长长的采访提纲,但并没有收到他的回复——这实在不太像他的作风,几年前我的同事也多次采访过他,那时他已经去埃及了,他耐心地回复了邮件,还帮忙联系他曾经的学生。

何伟是谁?

“你知道《江城》的作者何伟吗?”在四川大学做一个随机的街头采访,会得到很有趣的反应。有三个一起从图書馆出来的女生一脸茫然,摇摇头说:“不知道,不了解。”神情出奇地一致。还有一位好心的同学说这样找一位老师太难了,建议我去教师办公室问问。

时间倒回到讲座的前三天,我第一次来到川大的匹兹堡学院。一位男生正在一个展板前看何伟讲座的信息。“你知道这个老师吗?”我问道。“知道,我的同学上他的课。”“你看过他的书吗?”“没有。”他笑笑。

除了非虚构写作,何伟在川大还教大一的英语写作课。在见到何伟之前,学院的一位教授就告诉学生们,即将有一位很厉害的老师来教他们。这是一个西方式的课堂,一个班上只有14个人,也不按排坐,围着讲台,坐成一圈。

1996年,何伟从重庆乘慢船顺江而下来到涪陵,受“和平队”的派遣,在涪陵师专教书。那个学校几乎所有学生都来自四川的农民家庭,毕业之后,要回到家乡,在偏远的中学里当老师。“他们的才智还未成熟——带有乡村的气味,带有汗液和大粪的气味,带有夜幕下的泥土和成熟的油菜籽的气味……他们的思想中闪现的是土地。”何伟在《江城》里这样描述他在涪陵的学生。

而二十多年过去,他再次来到中国教书,面对的学生已大不相同。

川大匹兹堡学院是由四川大学与美国匹兹堡大学合作新成立的中外联合学院,每年学费65000元,主要培养未来的机械工程师、材料科学工程师和工业工程师。这个学院的学生大多都是理工科的背景,他们说话时,时不时会夹杂着一些英文单词。在涪陵时,何伟和另外一个老师梅致远是整个城市唯二的外国人。而现在在匹兹堡学院,外教比中国的教师还多,一些教室的窗口还会贴着“English,please”的标语。

“我很好奇为什么很多人都对Peter感兴趣?”一位广东的学生问我。他是班上为数不多看过何伟的书的人。他高一时看了《江城》,但觉得何伟关注的都是一些“莫名其妙的东西”。“你觉得哪里莫名其妙呢?”我问他。“感觉就是对中国的人情世故一窍不通。”他笑着回答,“Peter Hessler还真好玩,就是作业太多了。”“作业巨多”,旁边的同学跟着附和。

何伟最新作品《The Buried:An Archaeologyof the EgyptianRevolution》

第一堂课,何伟给他们布置的作业是做两个采访,写一篇250字的小作文。最近这次作业的主题是学生可以选择四川某一特产或者地点,做一个调研,写一篇报告,字数在1250字,选题不限。有人写川戏的变革,有人写成都火锅与北京火锅之比较,还有人写天府广场的人流量和游客的来源等。写完之后,何伟给出修改意见,学生再出第二版,何伟再修改。

在《江城》里,何伟写涪陵的学生“从未怀疑过任何无法完成的任务”,但现在这个班上的学生看起来都很有自己的想法和主见。何伟让几位学生出去采访一所实验性学校,回来写一篇稿子。一位学生认为这所学校是对当下的主流教育体制的一种补充,但另外一位同学的看法略有不同。在我们聊的时候,两位同学还因此爆发了一些争论,一位学生直接拉开凳子,离开了教室。

“教授(何伟)的想法就很深。”那位广东学生记得他交过一个作业,讲了他在路上捡到钱,交给了警察,但却被老师冤枉的故事。何伟认为这里面体现了社会个体和威权审判之间的关系,但这位学生认为这就是一个很生活化的故事。“我能明白他的逻辑,但就是不太明白为什么要这样想问题。他总是想从故事里挖出一些知识。”广东学生对这种社会学的推导方法表示出一种怀疑。

对于何伟的批注,同学之间也有不同的看法,有人认为他写得很中肯、细致,“感觉是一个好人”;但也有人认为何伟的字写得像医生开的方子。

与何伟的书相比,这些学生对他普林斯顿大学、牛津大学毕业生的身份更感兴趣。“每个读中外合作的人都知道普林斯顿有多难考。”一位学生说。

何伟讲座结束的那天晚上,川大校园里一个男生拿着吉他在弹唱,青涩的嗓音,在黑夜中别有一番意境,但我没有时间欣赏,甚至没有耐心听清他唱的是什么。我打开打车软件,叫了一辆车,想赶紧回到酒店。当我静下来的时候,才觉得自己并不需要这么赶:在飞速发展的社会里,我们常常不自觉地陷入忙碌之中,来不及停下脚步看看身边发生的一切,却期待从一位外国作家的眼中发现一个我们熟视无睹的中国。