生态型城市公园声景体验的影响因素研究

刘江 杨玲 黄丽坤

随着城市化的推进,人与自然和谐共处的诉求不断增加,城市公园作为城市绿肺的重要组成部分在其中肩负着重要的协调作用。1857年,由美国著名景观设计师奥姆斯特德(F.L.Olmsted)设计的纽约中央公园掀起了城市公园热潮[1]。20世纪20年代,人们开始将城市公园建设与生态追求相结合,生态型城市公园应运而生。生态型城市公园是指将市区中的荒地或废弃地以及城郊地区加以重新利用,通过管理演替(managed succession)技术形成的以潜在植被为基础、野生动物友好的生物多样性公园[2],生态公园拥有的自然、稳定、合理、经济的绿地结构是能够有效改善城市景观的生态途径[3]。经过多年的研究和发展,生态型城市公园的规划设计涵盖了景观设计学、景观生态学及保护生物学等多学科。

声景是“个体、群体或社区所感知的在给定场景下的声环境”[4]。近年来,声景理念被广泛应用到建筑学、景观学等众多学科体系中,成为多学科交叉的综合学科[5]。目前国内外有关城市公园声景的研究主要集中在对声景的解析、评价、设计以及声景影响因素等方面[6-10],在不同类型的公园中,景观与声景的差异对游客游览体验的影响研究尚较缺乏。相较于其他类型的公园,生态型城市公园在保护地方生态环境以及塑造人文精神方面具有明显特点,而声音在塑造个性、培养归属感及提升感知等方面的独特优势与其目标相贴合。由此可见,对于提升生态型城市公园的游憩体验而言,科学合理的声景规划设计十分重要。

本研究选取福州市生态型公园—金山公园为研究对象,采用定性与定量相结合的方法,研究生态型城市公园的声景感知特征及其与游憩体验之间的关系,分析影响声景感知的主要影响因素,探讨如何塑造更具吸引力的生态型城市公园环境,为声景的针对性设计与公园管理提供理论参考。

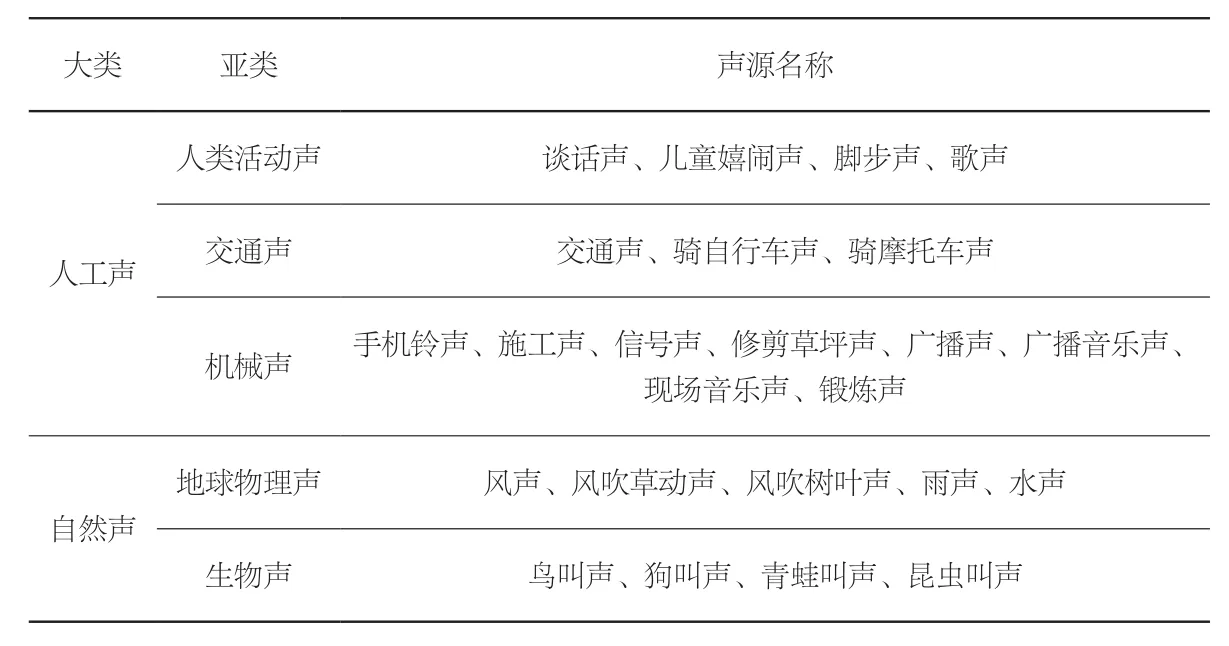

表1 金山公园中典型声源构成Tab.1 Composition of typical sound sources in Jinshan park

1 样本统计信息Sample statistic

1 研究方法

1.1 实地调查

金山公园建于2004年,占地30.9 hm2,是福州市内典型的生态型城市公园。在选址上,公园建设所用地块位于城市边缘,周边环境萧条,金山生态公园建成后大量小区在周围落地建成;在设计上,公园在空间上采用“一湾、三轴、三景区”的结构模式,并结合地势打造了蜿蜒迂回的水系和生态候鸟岛,保留了近200 种植物品种,丰富的水系吸引了超过10种鸟类在公园中长期栖息。在正式调研前,对公园声景现状的初步调查共发现24种典型声源,根据相关研究将其进行分类,为后续研究提供基础(表1)[11]。

金山公园中的声源构成主要包括人工声和自然声(表1)。根据实地调查,金山公园中的自然声主要集中于植物密集、远离人群的生态景观中;而人工声主要聚集在广场及其周边的自然景观附近。总体而言,金山公园中声源构成丰富,声源类型空间分布范围较为明确。

1.2 问卷调查

目前声景研究多采用公众调查、声景漫步、深度访谈、录音数据分析等方法,本研究旨在初步了解生态型城市公园中的声景感知特征及其与休憩体验之间的关系,而这些均基于使用者在公园中的主观感受,因此主要采取问卷调查的研究方法随机获取公众对公园声景感知及游览体验的主观评价。调查问卷由以下3部分组成[12]。

1.2.1 受访者信息

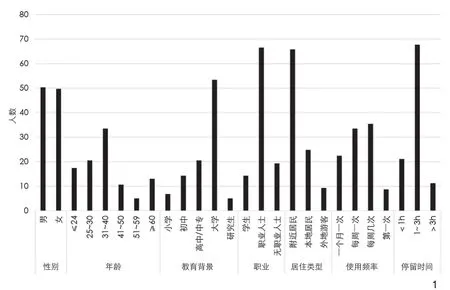

问卷的第1部分由受访者的社会、人口及行为学方面的信息组成,包括性别、年龄、教育背景、职业、居住类型、使用频率和停留时间(图1)。

即使在同一个区域,使用者对于景观尤其是声景的感受也因动机不同而产生差异[6]45。由于人们来公园的目的往往不止一个,因此问卷调查中关于游览动机的问题为多选。调查发现受访者来金山公园活动的游览动机(Visit motivations)可分为以下4类(括号中为简称和人数):“专门来放松”(VM1,95),“欣赏风景或氛围”(VM 2,48),“享受安静的环境”(VM3,60),“其他(包括健身、社交等)”(VM4,81)。

1.2.2 公园典型声源感知

问卷的第2部分是关于公园声景感知的调研。受访者根据在公园中的亲身体验,分别对24种典型声源的感知频率(Perceived Occurrences of Individual Sounds,POS;1 从来没有,2偶尔有,3经常)、感知强度(Perceived Loudness of Individual Sounds,PLS;1安 静,2一般,3很强)及偏好度(Preference for Individual Sounds,PFS;1讨厌,2一般,3喜欢)进行评分。其中,感知频率是指声源被感知到的频率;感知强度不同于声源的声压级,是指声源对感知者造成的听觉和心理感受的强度;而偏好度是指受访者对声源的好感程度,其评价较为全面地涵盖了人们对于声源的基本认知。基于上述3个基本指标,同时引入声源优势度和和谐度2个综合声源感知指标,对24种典型声源的影响进行深入分析[13]。

如公式(1)所示,声源的优势度(Sound Dominant Degree,简称SDD)是指人们所感知到的特定声源在声景中的主导地位,用于衡量声源在声景中的主导地位,由声源的感知频率(POS)和感知强度(PLS)决定[6]39-40:

如公式(2)所示,声源的和谐度(Sound Harmonious Degree,SHD)是指声源存在状态在人们所期待的声景中的和谐程度,取决于声源的感知频率(POS)和偏好度(PFS)[6]39-40:

声源优势度和声源和谐度2个指标能更加客观地评价典型声源在声景中所处的地位以及和谐状态,可在相对简单的主观信息中提取出综合有效的信息,是对目前声景研究领域主观评价指标的重要补充。

1.2.3 游憩体验

问卷调查的第3部分要求受访者采用李克特五级量表法(1很不满意,2比较不满意,3一般,4比较满意,5很满意)分别对公园的景观美景度、声景安静度和总体满意度进行主观评价。其中,景观美景度是对景观视觉美学特征的主观评价;声景安静度是基于公众对生态城市公园的期望从而对总体声环境的安静程度的主观评价;总体满意度是对游览体验总体感受的主观评价。

1.3 数据分析

笔者共收集有效问卷161份,样本信息的初步统计结果如图1所示。问卷调查所得的数据统一录入到SPSS中进行统计分析,所采用的方法包括Spearman’s rho 相关性分析和独立样本非参数检验。

2 研究结果

2.1 声源感知特征分析

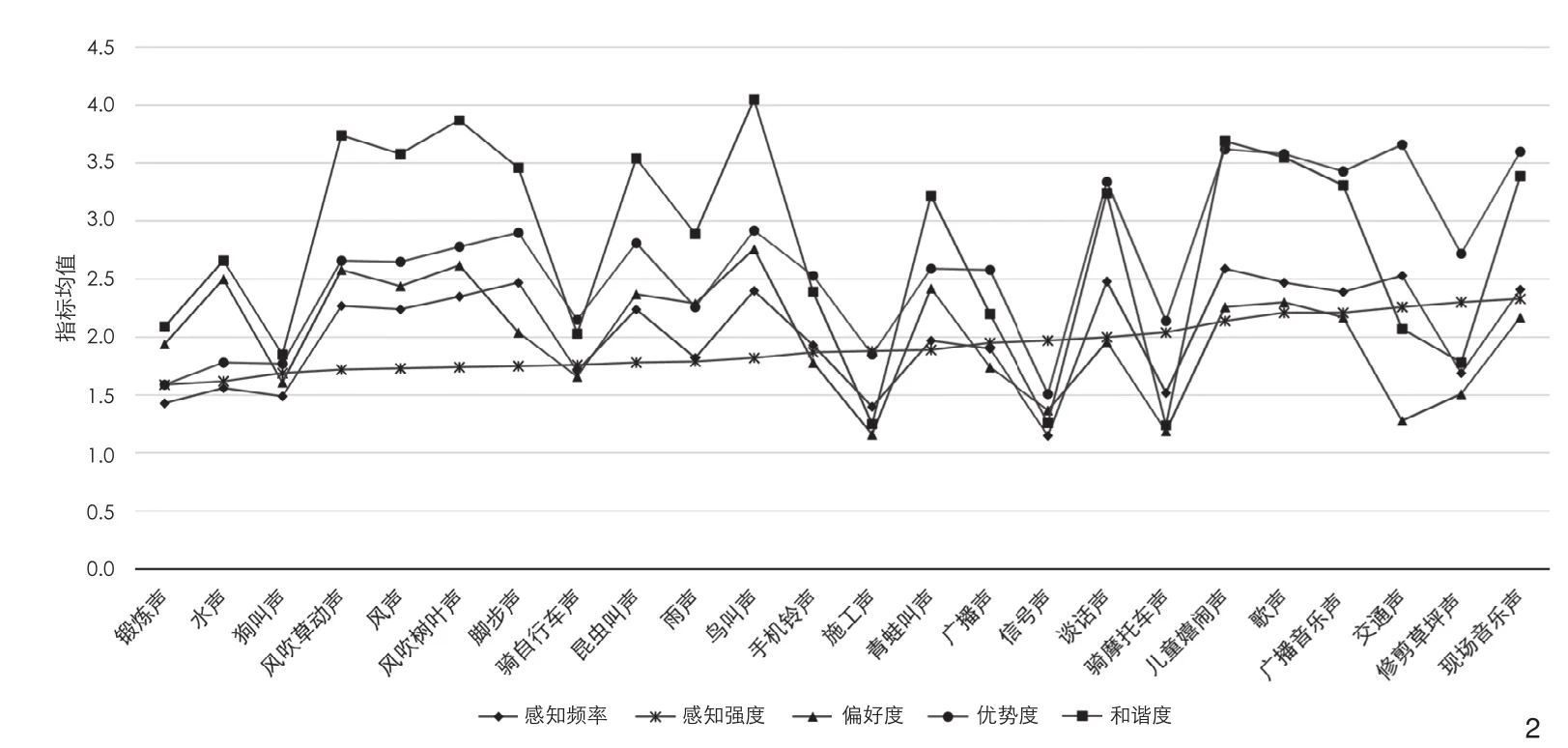

笔者对金山公园中5种声源感知特征平均值进行了统计(图2),以下主要从优势度和和谐度2个综合指标进行描述。

所有典型声源中,交通声、儿童嬉闹声及现场音乐声是优势度最高的3项,信号声和锻炼声是其中最低的2项,自然声中鸟叫声和昆虫叫声的优势度最高。比较不同声源的和谐度,鸟叫声是所有声源中和谐度最高的,其次为风吹树叶声和风吹草动声,均属于自然声。骑摩托车声、施工声和信号声在所有声源中和谐度最低,均属于机械声。人类活动声总体上具有较高的和谐度。

2 声源感知特征分析Sound source perception characteristic analysis

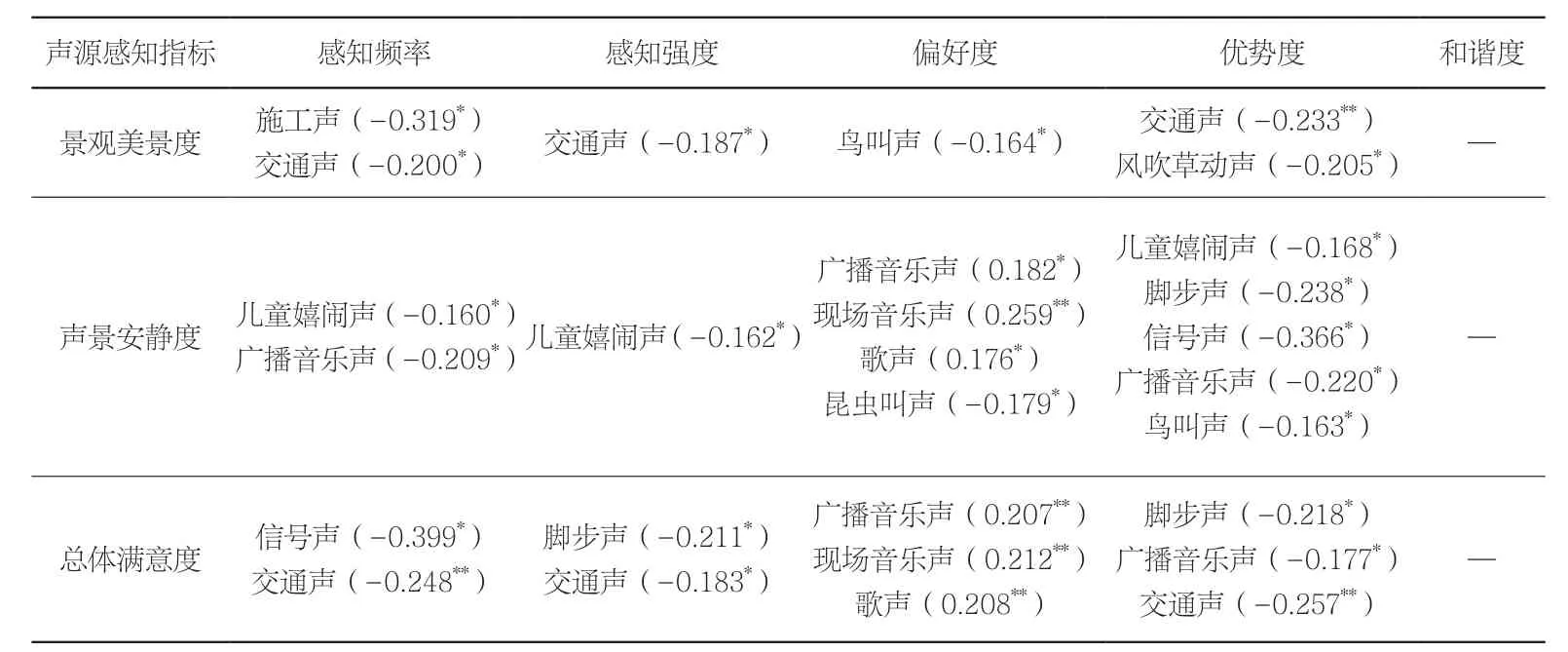

表2 景观美景度、声景安静度以及总体满意度与各声源感知指标之间的相关性Tab.2 Correlation between landscape aesthetic degree, soundscape tranquility degree and overall satisfaction with each of the sound source perception indicators

2.2 公园典型声源感知对游憩体验的影响

2.2.1 典型声源感知与景观美景度之间的关系

交通声是与景观美景度关系最为密切的声源,其感知强度、感知频率和优势度均与景观美景度呈显著负相关关系(表2)。由此可见,公园景观设计中有效地隔离交通声对提高景观品质有积极效应。

2.2.2 典型声源感知与声景安静度之间的关系

从表2可以推测儿童嬉闹声是影响公园声景安静度的主要声源;且对公园中音乐声的接受度越高的人,其对公园的声景安静度的评价也越高。除此之外,昆虫叫声的偏好度与声景安静度呈负相关关系,主要原因可能是蝉叫声在强度和频率上过高影响了公众的声景体验。脚步声、信号声、广播音乐声及鸟叫声的优势度均与良好的声景安静度评价之间显著相关,因此对这些声音强度和频率的控制对以安静为导向的公园设计至关重要。

2.2.3 典型声源感知与总体满意度之间的关系

如表2所示,交通声和脚步声的感知强度和优势度与总体满意度呈负相关关系,而广播音乐声的优势度与总体满意度呈负相关关系。由此可见,交通声和游客数量是降低公园满意度的主要原因,适度的音乐声可提高游客的游览体验。此外,研究发现所有声源的和谐度均与游憩体验的3个指标无明显关系。

2.3 社会、人口及行为学因素对典型声源感知的影响

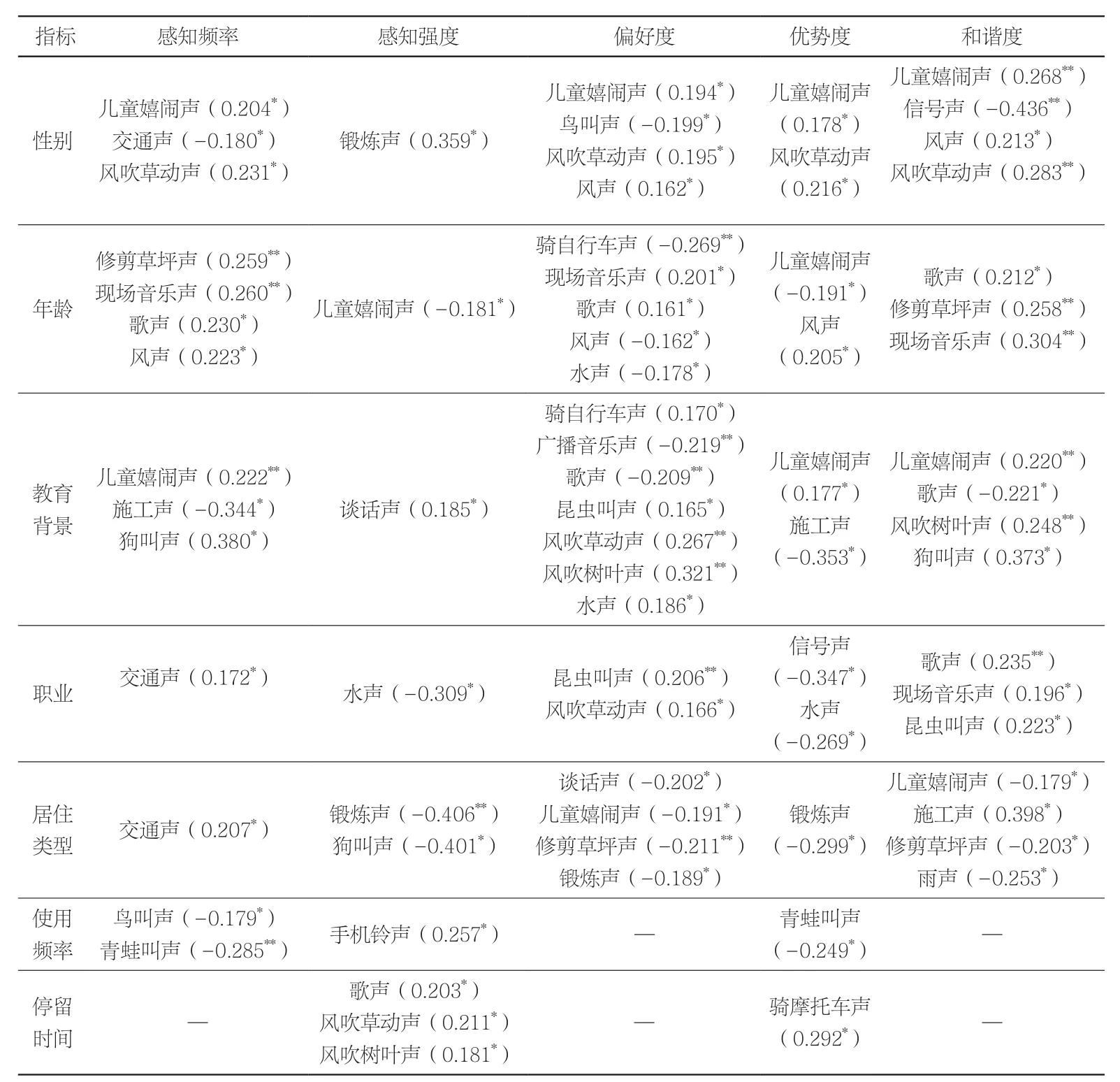

笔者采用Spearman’s rho相关分析和独立样本非参数检验(Mann-Whitney U,仅性别),分析了社会、人口及行为学因素与典型声源感知指标之间的关系(表3)[14]。以下主要对声源优势度和和谐度2个综合指标进行分析。

表3 声源感知与社会、人口及行为学指标之间的相关性Tab.3 Correlation between each of the sound source perception indicators and social/demographic/behavioral indicators

女性、年轻人以及高学历人群对儿童嬉闹声的感知更为敏感,除此之外,女性对风吹草动声、老年人对风声、受教育程度较低的人群对施工声均较为敏感。无职业人士对于信号声和水声的优势度评价较低,而附近居民对锻炼声的感知更敏感。人们来公园的频率越高越容易忽视公园中的青蛙叫声,而停留的时间越长人们对摩托车声的感知越敏感。

对于声源的和谐度,女性对儿童嬉闹声、风吹草动声及风声的评价更积极,对信号声的评价较低。老年人普遍对歌声、修剪草坪声及现场音乐声的接受度更高;高学历人群则认为儿童嬉闹声、风吹树叶声与狗叫声更为和谐,而对歌声的评价较低;无职业人士对现场音乐声、歌声及昆虫叫声的和谐度评价较高;附近居民对儿童嬉闹声、修剪草坪声及雨声的接受度要高于外地游客;而外地游客对施工声的耐受程度更高。停留时间和使用频率与声源的和谐度评价均无显著相关关系。

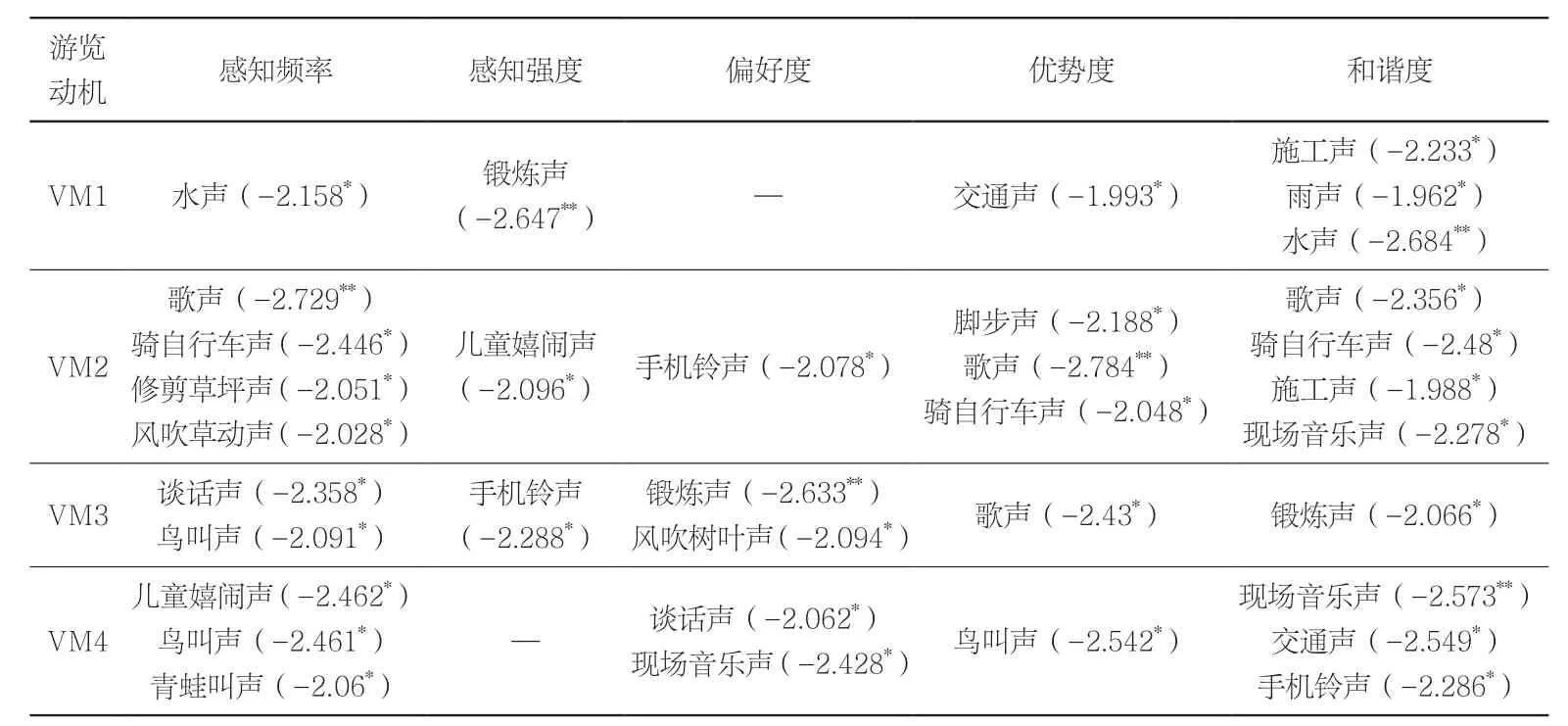

2.4 游览动机对典型声源感知的影响

为了验证游览动机作为相关因素是否与典型声源感知存在内在联系,对游览动机与声源感知指标进行了基于独立样本非参数检验的相关分析(表4)。

由结果可知,以“专门来放松”(VM1)为目的的受访者对于水声、锻炼声和交通声的敏感度较低,并对施工声、水声及雨声的存在持负面态度。游览动机为“欣赏风景或氛围”(VM2)的受访者,对于公园中大部分人工声的敏感度均较低,对歌声、骑自行车声、施工声及现场音乐声的和谐度持消极态度。为了“享受安静的环境”(VM3)的人群主要对歌声的感知较不敏感,对锻炼声评价不高。游览动机为“其他(包括健身、社交等)”(VM4)的人群对鸟叫声的敏感度整体较低,对于谈话声、交通声和手机铃声的存在均持消极态度。

3 结论与讨论

生态性作为生态公园最重要的特性,在微观上体现为唤醒人们关于生态意向的文化感和美学向往[15]。因此生态型城市公园的特性、目的及设计理念与传统城市公园大不相同,其设计与规划需要借助多学科的知识和帮助,而声景学是满足其多元化设计的重要方法[16]。

本研究主要得到以下几点结论。

1)金山公园声景的声源构成涵盖了人类活动声、机械声、交通声、地球物理声及生物声等。其中,交通声的感知强度和频率虽然不是最突出,但其优势度评价最高,偏好度、和谐度均较低,可见人们会格外关注交通声对于生态型城市公园的负面影响。鸟叫声被认为和谐度最高,而人们对人类活动声的感知总体来说最为显著。生态型城市公园的声景设计应当增加自然声的存在感,严格控制人类活动声和机械声,降低交通声对生态型城市公园的负面影响以提高生态型城市公园的声源感知体验,保证公园的生态性。

2)人工声是影响生态型城市公园声景感知、视觉景观及游憩体验的重要因素。由表2可知,隔离交通声与公园景观美景度的提升显著积极相关;人们对儿童嬉闹声及公园中的音乐声接受度越高时,声景安静度评价越高,而人们对音乐声的感知优势度越高,声景安静度评价越低;建立绿化屏障隔离交通声、对公园中的儿童游乐区及乐声区域进行合理划分与分隔是提升生态型城市公园的总体满意度的有效措施。值得一提的是,鸟叫声和昆虫声的感知与声景安静度存在负面相关,与传统的“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的声景感受有所不同,未来可针对不同鸟类和昆虫叫声的声景效果做深入研究。

表4 游览动机与声源感知之间的关系Tab.4 Relationship between visit motivation and sound source perception

3)声源类型感知的主观性较高,社会、人口及行为学因素中,年龄、性别及教育背景是与声源感知最为密切的3项。年龄越大的人对现场音乐声、唱歌声等音乐声的评价更高,这与公园中盛行的老年广场舞团体有关系;教育背景越高的人对于公园中的自然声有明显的向往,对人类活动声较敏感但评价不高,然而对施工声感知较弱;女性往往比男性对于儿童嬉闹声及风声及草动声和更敏感,然而对鸟叫声的评价较负面。儿童嬉闹声和风吹草动声是受社会、人口及行为学因素影响最深的声源类型,脚步声是唯一不受其显著影响的声源。

4)不同游览动机对于特定声源的感知评价有明显差异,且可以造成声景体验的较大差异。具体来说游览目的为放松的人对于环境中的人类活动声接受度较高;游览目的为欣赏风景的人则主要受人工声的影响;游览目的为享受安静的人对声景环境要求最高,因此易受各种声源类型的影响。可见公园设计中要考虑人们的不同需求,通过功能区域的划分控制区域内的典型声源,实现不同声景体验需求的融合。应当注意的是,生态型城市公园的设计是根据地域性生态环境进行景观设计,更应当注重景观性和生态性的平衡,以满足多元的景观需求。

由于没有排除地域性影响,因此本研究结论虽然具有统计学意义,但是否具有普遍意义需要进一步的证实。此外,无论是生态型城市公园的景观要素组成还是景观体验与声景感知均是复杂的有机系统,尽管引入了多种评价指标和影响因素,但仍未能完全揭示其内在联系,对声景形成的内在机制以及声源之间的影响机制可以作为后续研究的重点。谨希望相关研究成果能为今后生态型城市公园的声景设计提供新的切入点。

注释:

文中图表均由作者绘制。