全球史观下的宋元泉州港与蒲寿庚

陈冬梅

(暨南大学 文学院,广州 510632)

泉州港作为宋元时期的“世界第一大港”,是古代海上丝绸之路的起点,今天又成为21世纪“一带一路”的新起点。泉州特殊的历史贡献、独具特色的地域传统文化和经济地位,促进了学界将泉州学作为一个地区性学科来研究。开泉州学之研究先河的顾颉刚认为:“泉州在宗教、建筑、交通等都有其特殊之处,这座宝藏会有完全暴露的一天。”(1)顾颉刚:《泉州的土地神》,《厦门大学国学研究院周刊》1927年第1期。肯定了泉州历史文化的学术价值。汪毅夫在《海外交通史研究》中介绍了戴密微、艾锷风的《刺桐双塔》(2)汪毅夫:《厦门大学国有研究院与泉州历史文化研究》,《海外交通史研究》2002年第2期。,陈万里《泉州第一次游记》,张星烺《中世纪之泉州》、《泉州考古记》,顾颉刚《泉州的土地神》、《天后》,艾锷风《福建闽南的两座方形石塔》,上述著作对泉州在中西交通史和中外文化的交流以及宋元大盛时期外国宗教传入与融合等方面均有不同程度的阐述。

宋元时期的泉州是泉州历史上最辉煌的历史,其中最令人引以为傲的是泉州海外贸易研究史。关于宋元时期泉州海外交通的繁盛的相关研究很多,苏丽妍、贺威在《宋元泉州航海成就与航海技术》中认为:“泉州是我国宋元时期对外交通大港,是中世纪世界航海业最发达的地方。”(3)苏丽妍、贺威:《宋元泉州航海成就与航海技术》,《福建史志》2008年第31期。李玉昆在《二十世纪泉州海外交通史回顾》中指出:“后渚港是宋元时期的主要港口,承担着巨大吞吐量的货运。”(4)李玉昆:《二十世纪泉州海外交通史回顾》,《泉州学刊》2002年第2期。庄为玑等的《海上丝绸之路的著名港口——泉州》(5)庄为玑等:《海上丝绸之路的著名港口——泉州》,北京:海洋出版社,1988年,第55页。、陈高华与吴泰的《宋元时期的海外贸易和泉州港的兴衰》(6)陈高华、吴泰:《宋元时期的海外贸易和泉州港的兴衰》,天津:天津出版社,1981年,第149~150页。等,都论述了中世纪的泉州是当时世界上最重要的港埠之一。以此观照当下泉州地区发达的经济现象和探索它在全球化今天的全球意义和价值,大有裨益。

泉州得以在宋元鼎革之际稳定过渡和发展,与蒲寿庚密切相关。近代国际史学界和大陆史学界对蒲寿庚的研究颇多,从日本学者桑原骘藏的著作《蒲寿庚考》开始(7)桑原骘藏著,陈裕菁译订:《蒲寿庚考》,北京:中华书局,2009年,第87~149页。,对其先世、叛宋降元和其亲族等都有比较系统的阐述。随后的罗香林在《蒲寿庚传》中载:“寿庚先世虽为西域系统,且其居住泉州,则自四川迁自,而非广东至。”(8)罗香林:《蒲寿庚传》,台北:中华文化出版事业委员会,1955年,第7页。苏基朗认为:“蒲寿庚的降元背后有一股强大的地方精英在支持他。”(9)苏基朗:《记蒲寿庚降元与泉州地方势力关系》,载《中国近世社会文化史论文集》,台北:“中研院”历史语言研究所,1992年,第192~193页。王连茂在《蒲寿庚屠杀南外宗子考》中考证蒲寿庚杀害南外宗子三千人。(10)王连茂:《蒲寿庚屠杀南外宗子考》,《泉州文史》1980年第4期。众多学者对蒲寿庚的族谱、先世、事迹等做了不同层次的研究,但史料的零星散乱和对其功过评价仍然存在诸多的争议。以往对宋元时期的泉州港和蒲寿庚的研究有一个共同的欠缺,即它们被放在一个孤立的层面,没有纳入世界整体的参照系中去研究,而理论建构和史实考证的协调是需要一个全面而客观的角度去分析和研究的。

全球史观以多维交叉的视角和整体意识,有着跨学科的内在要求和发展的取向。笔者拟通过对文献的整理与分析,结合前人研究成果,以全球史观的宏观和整体视野解读宋元时期的泉州港与蒲寿庚。在当下各种文明交汇在一起的全球化时代,以全球史观审视它们,扭转以往研究中存在的“碎片化”倾向,具有补偏纠弊之意义。对于重新反思历史、审视现实、展望未来具有重大意义。

一、 宋元泉州港的世界性意义

泉州港兴于唐末五代,盛于宋朝,元代达到极盛。在全盛时期以“刺桐港”之称名扬世界,被誉为“世界第一大港”。9世纪阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫的著作《道里邦国志》是较早记载泉州港的国外文献,书中将泉州与交州、广州、江都并列为中国的四大对外贸易港。(11)伊本·胡尔达兹比赫著,宗岘译:《道里邦国志》,北京:中华书局,1991年,第71~72页。南宋时泉州港已发展成为国际贸易大港。

中国的历史一向重陆地轻海洋,因此以泉州为代表的港口城市,不管在过去曾经创造出多少辉煌业绩,都很难被当时的主流文人所记载和宣传。“世界第一大港”的口碑和声望,还是通过元代来华的两位外国行者的著作而被世人知晓的。威尼斯人马可·波罗1271年来到中国,停留长达17年之久。他在《马可·波罗游记》中,认为泉州港是世界上最大的良港,称:“若以亚历山大运赴西方诸国者衡之,则彼数实微乎其微,盖其不及此港百分之一也。此诚为世界最大良港之一,商人、商货聚积之多,几难信有其事。”(12)马可·波罗、鲁思梯谦著,梁生智译:《马可·波罗行记》 北京:中国文史出版社,1998年,第217页。比马可·波罗晚约半个世纪的摩洛哥旅行家伊本·白图泰,目睹泉州港盛况后也这样描述:“刺桐港口是世界大港之一,甚至是最大的港口。”(13)伊本·白图泰著,李光斌译:《异境奇观——白图泰中国游记(全译本)》,北京:海洋出版社,2008年,第542~543页。

由于两浙、广州等港口在元代由于战乱等因素衰弱下来,加之大运河淤塞,泉州在元代全面延续了宋代已有的商贸业基础,迅速得到发展。元朝政府感念泉州的主动归降,在政策上予以大力支持。元代七处市舶司除了特殊之物需送至京城外,其他货物都集中在泉州和杭州。《元史》载:“泉州、上海、澉浦、温州、广东、杭州、庆元市舶司凡七所,独泉州于抽分之外,又取三十分之一为税。至今诸处,悉依泉州例取之。”(14)《元史》卷九十四,“食货”,北京:中华书局,1976年,第2389页。元代文人吴澄曾载:“泉,七闽之都会也。番货远物、异宝珍玩之所渊薮,殊方别域富商巨贾之所窟宅,号为天下最。”(15)吴鉴:《岛夷志略序》,汪大渊著,苏继庼校释:《岛夷志略校释》,北京:中华书局,1981年,第5页。泉州丰富的文物遗存为今人考证昔日世界第一大港提供了较为完整的历史在场感,昔日的荣耀为这座城市留下了那些街巷、港口。瓷窑遗址还在,承载信仰交流的庙宇还在,世界第一大港的印记还在,泉州历史上大部分繁华记忆的保留都还在。1926年著名中外交通史专家张星烺教授一行到泉州探访古物古迹,归来后著《泉州访古记》,开篇便称:“泉州为中世纪时,世界上第一大商埠。”(16)张星烺:《泉州访古记》,《史学与地学》第四期,上海:商务印书馆,1928年。元朝的疆域是当时世界上最大的超级大国,所以彼时的泉州港“世界第一大港”之称是当之无愧的。

宋元时期的中国曾经在很长一段时间内扮演了“欧亚大陆经济发动机”的角色,而泉州港则是那个时代的“天下之货仓”。发达的海外交通也使得各种民族和宗教得以进入,世界各大宗教以及各种信仰在这里和睦相处,在中国乃至世界都是极为罕见的,因此泉州也有着“世界宗教博物馆”之称。这种多种宗教共生共存的文化现象,不仅证明泉州文化的包容和开放,更重要的是它启迪着今天的人们以尊重和理解的方式去对待不同的文明和信仰,在世界文明视野中尤有研究与借鉴价值。

二、 蒲寿庚控海舶之利,掌泉州港命运

蒲寿庚(1205-1290年),字海云,世代经商的阿拉伯后裔。南宋嘉定十年(1217年)蒲氏家族从广州迁居泉州,其掌门人蒲开宗因贸易有功,得到南宋朝廷赐予“承节郎”官衔。蒲开宗去世后,次子蒲寿庚接管家族事务。蒲寿庚在泉州历史上具有举足轻重的地位,他在一定程度上掌控着泉州港的命运。

“蒲寿庚提举泉州舶司,擅蕃舶利者三十年。”(17)桑原骘藏著,陈裕菁译订:《蒲寿庚考》,第119页。桑原骘藏认为蒲寿庚在任市舶司提举(市舶司最高领导)三十年,但此说法带有争议。市舶司“掌蕃货、海舶征榷贸易之事,以来远人、通远物”(18)《宋史》卷167,“职官志七”,北京:中华书局,1977年,第3971页。,是宋代管理海外贸易的机构,相当于今天的海关。市舶司官员的权力非常大,朝廷不可能让一个人当三十年市舶提举司。徐晓望据董嗣杲于景定二年(1261年)在九江为官时作的诗《欲附蒲海云制幹舟归》:“水送流年遗楚恨,风吹残雪上吴颠。几番谩附鳞鸿便,不若相依买去船。”考证“制幹”应为市舶司一个“从九品”级别的职务,景定二年前蒲寿庚一边经商一边做官。(19)徐晓望:《关于泉州蕃商蒲寿庚的几个问题》,载《福建论坛(人文社会科学版)》2013年第4期。宋朝市舶司把招揽蕃商当作最重要的事务,蒲寿庚为“西域人”,他精通阿拉伯语、占城语,泉州市舶司接待来中国进贡的蕃商,需要翻译,所以此类人才是朝廷器重、需要的,有一定官职也符合常理。至于蒲寿庚从何时担任提举市舶司,陈自强考证蒲寿庚应是在景炎元年(1276年)任此职,到降元前后不到一年。(20)陈自强:《“蒲寿庚宋末提举市舶三十年”说考辩》,《中国史研究》1983年第1期。笔者认为蒲寿庚应该是长期在市舶司任职兼经商,景炎元年方主事提举市舶司。

蒲寿庚通官商两道,以商敛财,以财谋官,在泉州稳居富豪榜首位。方回在《桐江集》中载:“泉之诸蒲,以贩舶作三十年,岁一千万而五其息,每以胡椒八百斛为不足道。”(21)方回:《桐江集》卷6,南京:江苏古籍出版社,1988年,第374页。市舶之利相当可观,而蒲寿庚和其家族是泉州海上贸易最大的利益获得者。“以善贾往来海上,致产巨万,家僮数千。”(22)李修生主编:《全元文》第2册,南京:凤凰出版社,2004年,第324~325页。蒲家府邸三百亩,约为北京故宫的三分之一。

蒲寿庚拥有强大的海上武装实力和大量的船舶,当年和其兄蒲寿宬特地在东海法石建了“天风海云楼”便于检阅船队。今天泉州古船博物馆陈列的那艘宋代沉船,厦门大学庄为玑教授考证此船应为蒲家私船,得到学界的认可。(23)庄为玑:《泉州宋船为蒲家私船考》,《中国与海上丝绸之路——联合国教科文组织海上丝绸之路综合考察泉州国际学术讨论会论文集》,福州:福建人民出版社,1991年。蒲寿庚在泉州形成了自己的海商和地方强大的精英集团关系网,如左翼军统领夏璟、有调遣泉州军队之权的知州田真子,对当地的政治和防卫都非常熟悉的孙胜夫、尤永权等。(24)苏基朗:《记蒲寿庚降元与泉州地方势力关系》,《唐宋时代闽南泉州史地论稿》,台北:台湾商务印书馆,1991年。蒲家势力范围并不仅限于泉州,蒲寿庚在海外也享有极高的影响力,“南海蛮夷诸国莫不畏”。(25)李正儒:《赵国忠献公神道碑》,《藳城县志》卷9,台北:成文出版社,1968年,第269~270页。南宋咸淳十年(1274年)海寇袭击泉州,官府无力还击,还是借助蒲家海上力量击退海寇的,因此后来蒲寿庚被授予福建广东安抚沿海招抚使统领海防,又兼提举市舶司。元军最熟悉泉州情况的入闽统帅董文炳向元朝推荐蒲寿庚:“寿庚素主市舶。”(26)《元史》卷156,“董文炳传”,北京:中华书局,1976年,第3673页。1276年2月元“伯颜谴不伯、周青招泉州蒲寿庚、寿宬兄弟”。(27)《元史》卷9,“世祖本纪六”,第180页。那时元朝居然不是将招降目标放在时任泉州知州的田真子,而是直接认准了蒲寿庚兄弟。可见降元前的蒲寿庚就是泉州官商一体的“土皇帝”,这种非同寻常的政治和经济实力使得其成为宋元两朝争相拉拢的特殊力量。

蒲氏家族蒸蒸日上之际,南宋朝廷却已风雨飘摇。1276年,元朝大军南下,临安南宋恭帝投降,张世杰等抵抗派大臣拥立宋恭帝之弟赵昰为端宗。《宋史》载:“昰舟至泉,寿庚来谒,请驻跸,张世杰不可。或劝世杰留寿庚,则凡海舶不令自随,世杰不从,纵之归。继而舟不足,共掠其赀,寿庚怒杀诸宗室及士大夫与淮兵之在泉者,昰移潮州……十二月寿庚及知州田真子以城降。”(28)脱脱等:《宋史》卷47,“瀛国公纪”,北京:中华书局,1977年,第942页。如果说之前对降元还保有些许的犹豫,张世杰强行掠船的行为恰恰是给了蒲寿庚合理叛变的理由。

蒲寿庚及其家族的异域身份、知识、海上力量以及在南海诸国的威望,对元朝这样的草原民族加快灭宋步伐、实现版图扩张是最需要的补充。桑原骘藏对此尤为认同:“蒲寿庚弃宋降元之举。有关于宋、元势力之消长实大。盖蒙古虽长于陆战。舟师实不抵宋。寿庚老于海事。拥海舶甚多。一旦降元。足为元南征之助。于元为莫大之利。于宋直致命之伤。”(29)桑原骘藏著,陈裕菁译订:《蒲寿庚考》,第121页。蒲寿庚海上力量对元军的加持,对风雨飘摇的南宋进行了最彻底的补刀,导致了崖山海战宋王朝的湮灭,蒲寿庚在泉州的势力于元代也达到了鼎盛。

元朝实施招蕃政策,“诚能来朝,朕将宠礼之”。(30)《元史》卷10,“世祖本纪七”,第204页。蒲寿庚在南海诸国的威望也帮元朝取得了良好的招降效果。如果说在宋朝时蒲寿庚是泉州的“土皇帝”,那么此时的他已是在元朝政府认可下完成了对泉州的合法掌控。蒲寿庚促成了元十五年八月元世祖册封妈祖为天妃,开创了官方册封航海女神妈祖的先例,认定泉州妈祖庙是“闽南始发祥”的地位,作为区域文化反哺了中央主流文化,使得中国文明在向海洋文明转换时有了文化的内驱力。

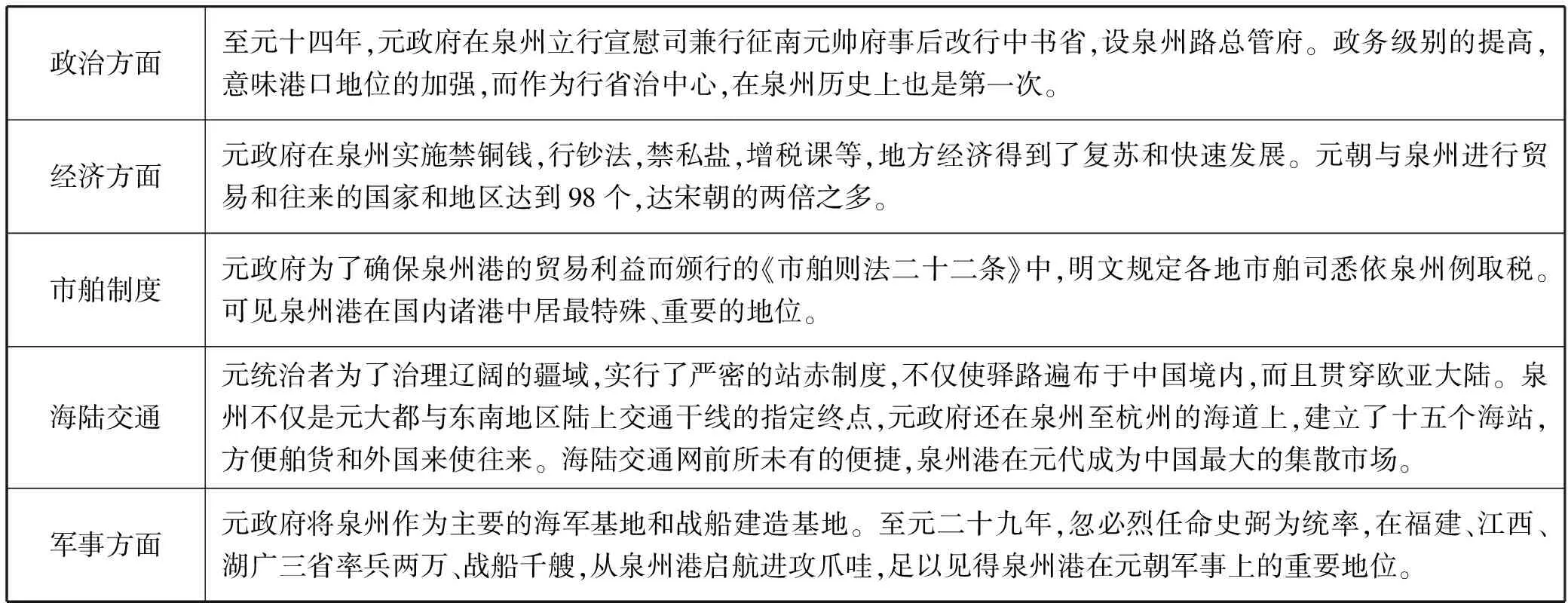

蒲寿庚助推元代泉州港发展一览表

这一切,与蒲寿庚的抉择让泉州避免了兵燹之灾和他降元后努力向元政府争取的大力支持是密不可分的。蒲寿庚在某种程度上主宰着泉州港的命运。

三、 宋元泉州港和蒲寿庚的全球史意义

全球化的发展是一种全方位的社会变迁过程。它不仅是一个历史的过程,更是时代潮流发展的必然性,是市场经济和技术进步发展的必然结果。全球化在改变着人类生活方式的同时也在影响着人们的历史观念,它更宏观的历史参考坐标系改变着我们的思维方式。全球史观是研究历史的宏观视角与方法,也是一种具有全球观念的历史认识和历史思维。

蒋竹山强调:“全球史研究重视多维交叉的复杂思维活动。它反映出以区域、全球地理为代表的‘空间取向’的兴起和以社会进化论、现代化史观等体现的传统‘时间取向’研究的式微。”(31)蒋竹山:《探寻世界的关联:全球史研究趋势与实践》,《历史研究》2013年第1期。这种多元的研究和历史叙述的多向性,在我们以往研究泉州港的价值取向和视野上是极其缺乏却又非常必要的。它极大地拓宽了泉州学的研究视野,得以站在一个更为高远广阔的角度思考泉州港的世界意义。而这种多向的研究,也很大程度地推动着对泉州城市历史进程中的历史人物做出更加客观和全面的评价。

研究与理解世界历史的客观性,在信息化、全球化的今天重新梳理、解读泉州和蒲寿庚,我们不应该将它们的历史孤立地叙述,而应把这座城市和这个人放到中国乃至全世界的大历史坐标中来看。假如蒲寿庚没有叛宋降元,泉州能否抵挡得住蒙古人的金戈铁马,泉州城的老百姓是否会和其他城市一样惨遭屠城?泉州港是否还会成为当时的世界第一大港?历史不可以假设,但需要反思和转换视角,转换参照系,以人类命运的命题,对人类历史进步进行勾勒,才能为我们客观地面对历史和当下以及未来提供某种思考和借鉴。

我们将历史的回车键按到13世纪的世界大格局看,黑格尔在《哲学史演讲录》中这样强调历史的时代性和整体性:“每个时代都具有如此特殊的环境,每个时代都是如此独特的状况,以至必须而且也只有从那种状态出发,以它为根据,才能判断那个时代。”(32)黑格尔著,贺麟等译:《哲学史讲演录》,北京:商务印书馆,2013年,第9页。成吉思汗的帝国在草原中神奇崛起,横跨亚欧大陆,所向披靡,制造了一个征服与被征服的时代神话,那时的中国是世界上最重要的中心。1269-1270年,连欧洲最强的法国国王路易九世领导的第八次十字军东征都以失败告终了;而蒙元王朝则以势不可挡之力打下了一个3300万平方公里的超级大帝国,连埃及马穆鲁克王朝也仅能抵抗蒙元的两次入侵而退守西亚而已。如果不是因为在蒙古大军准备大举进攻西欧之际窝阔台去世,谁敢说西欧能躲过蒙古大军铁骑的践踏?

南宋王朝的政权危机、传统重文轻武的国策、军队中的痼疾等一系列深刻的政治背景与社会根源,使其在蒙古铁骑面前不堪一击,所到之处降声一片。纵观此时的世界格局,病入膏肓的南宋被蒙元所灭也是大势所趋。

蒲寿庚的降元和屠杀南宋在泉州南外宗室让其饱受骂名。《闽书》云:“蒲寿庚尽杀准军、宗子之在城者。”(33)何乔远:《闽书》卷152,“蓄德志”,福州:福建人民出版社,1994年,第4496页。表面看是为泄愤,而背后政治动因有二。一是平时这些皇室宗子养尊处优,常常压制和盘剥泉州地方官员,积怨已久;二是泉州本是当年高宗皇帝为赵家留血脉之地,对垂亡的南宋而言,复兴大任非南外宗室莫属,而蒲寿庚要叛宋降元,宗室显然是最明显的抗力。黄仁宇提出:“我们需要从技术的角度看历史,不是从道德的角度检讨历史。”(34)黄仁宇:《万历十五年》,北京:三联书店,1997年,第4页。历史上多数的利益、政权相夺都离不开杀戮,我们需要放宽历史的视野来看待它。历史的车轮滚滚前行,个体人物角色的好坏只能被历史叙述者黑白分明地安插,而城市的命运却是与城市的管理者决策休戚相关。正如刘家和所言:“文明要有一种冷静客观的态度,即一种平下心气而唯真理是从的态度。”(35)刘家和:《中西文化比较研究的思考与建议》,《史学理论研究》1993年第1期。“君子小人”不应该是对一个历史人物的终极评价,“善与恶”亦非历史事件的本质,不能带着儒家传统伦理思想来对其进行道德上的评价。

马克思认为,“历史发展的加速或延缓,在很大程度上取决于前期的偶然性”。(36)《马克思恩格斯选集》第四卷,北京:人民出版社,1972年,第393页。如果将蒲寿庚之前在政、商领域所有的积淀视为他在关键时刻抉择的偶然,那么什么是必然呢?元朝铁骑将闭城不降之处都变成荒无人烟的废墟,不降则蒲寿庚悉心经营的巨大的政治和经济利益可能会随着战争灰飞烟灭;元朝将全国人民分成蒙古人、色目人、汉人、南人之四等人。(37)启良:《中国文明史》(下),广州:花城出版社,2001年,第315页。他的色目人的异域身份在元朝的的四等人之制中占有绝对的优势。兵荒马乱之际、王纲解纽之秋,那些饱读诗书、久食国禄的南宋官员都在大规模投降,蒲寿庚权衡之下也选择降元。到底是时势造就英雄,还是英雄造就了时势?

“历史现象之间是否存在内在联系,是历史事实本身所决定的。”(38)于沛:《全球化和全球史》,上海:社会科学文献出版社,2007年,第336页。我们要尊重历史事实本身,不能主观去改变它。蒲寿庚降元及后来对泉州港辉煌的助推,已成为历史的事实。无论历史事件被以何种方式重新改写或者重新叙述,宋元时期泉州港成为世界第一大港的历史事实也不会被抹灭,它对世界海交史的贡献更不会被忘记。

宋元时期的泉州港,不仅是当时东西方经济交流的前沿,也是连接中世纪中外文化的纽带,是中西文明融汇的灿烂结晶。它的开放与包容,是推动世界文明向前迈进的强力支撑,它对世界史的影响和贡献是多方面的:

1. 审美方式的改变。 中国的丝绸和瓷器,不仅作为物质生活的必需品改变着东南亚、南亚和阿拉伯、欧洲国家人们的生活方式,考究的丝绸和精美的瓷器还在精神上给予人们美的享受,对他们的审美方式也起到了很大程度上的提升。

2. 打开了欧洲人认识东方财富的窗口。崛起于海洋的欧洲文明就是通过宋元时期的泉州港打开了欧洲人认识东方财富的窗口的。

3. 中西文化的交融为文艺复兴埋下了伏笔。借由贸易的互通有无产生文化、思想的交融,中世纪欧洲刻板的教会文化受到了前所未有的质疑和冲击,为后来的欧洲文艺复兴埋下了伏笔。

4. 从民族和人类学角度看,港口兴盛必然带来多向互动的人流、物流,其影响视时间的长短而定。泉州港产生的多元文化并存的动人场景和异彩缤纷的色调,是世界上罕见的。中国不仅从港口贸易中把中华文明传送到了世界各地,也打开了一扇了解世界的窗口,同时也把世界各地的文明带回了中国,相互包容、和平共处。

四、 余 论

全球史观之“从全球而非地区(或国家)、从多种维度而非一种维度来认知世界历史的观念,这种史学观念最为重要的一个价值取向是关注全球性问题和全人类的共同命运。”(39)格奥尔格·伊格尔斯、王晴佳著,杨豫译:《全球史学史》,北京:北京大学出版社,2011年,第404页。就是要跳出中国和泉州的视野对泉州港和蒲寿庚做全球解读,为我们站在一个世界的大历史坐标来看待宋元时期的泉州港和蒲寿庚,以求宏观地再现世界交通史和中国海交史发展的必然的内在联系。

突破历史的局限性客观地评价蒲寿庚,可以让我们了解到更真实的蒲寿庚和泉州港贸易的盛况,有助于让我们理解过往纷繁复杂的历史、理解当今世界格局中各种矛盾存在的根源;更好地思考全球化下农业文明高度发达的中国如何践行海洋强国梦,建设与海洋强国相适应的新知识体系、新话语体系、新理论体系,意义尤为重大。

回望这段历史,尤其是在全球化的时代,它不仅在中国的对外开放、贸易、海洋文明史上,都有其浓墨重彩的篇章。无论是过去中华农耕文明向海洋文明进程中,还是当下国家“一带一路”倡议中,都发挥着前沿阵地的作用,在人类文明发展史上更是对人类共同的文化财富做出了独特的贡献。联合国教科文组织多元文化项目部前部长杜杜·迪安博士说:“泉州是一个不同信仰、不同民族相遇、文化交流和共处的城市。”(40)杜杜·迪安:《中国与海上丝绸之路》(续集),福州:福建人民出版社,1994年,第11页。

今日的泉州虽然无法与宋元刺桐港、光明之城此般辉煌的过往相提并论,但它是全国首批历史文化名城的文化底蕴和2018年的中国城市GDP排名第18位、连续19年居福建省第一的经济实力仍是不容小觑。今天的泉州在文化上举足轻重的位置和经济上的骄人业绩与海上丝绸之路起点城市的历史辉煌积淀不无相关。以泉州港为起点的海上丝绸之路所传播的包容开放、合作共赢的精神不仅是一座城市的印记,更是一种全人类的奋进精神。在全球化新的语境下,对于它对世界的深远影响,我们应该予以更多的关注。

——泉州宋船