朝贡圈最后的盛会

——从中国史、亚洲史和世界史看1790年乾隆皇帝八十寿辰庆典

葛兆光

(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

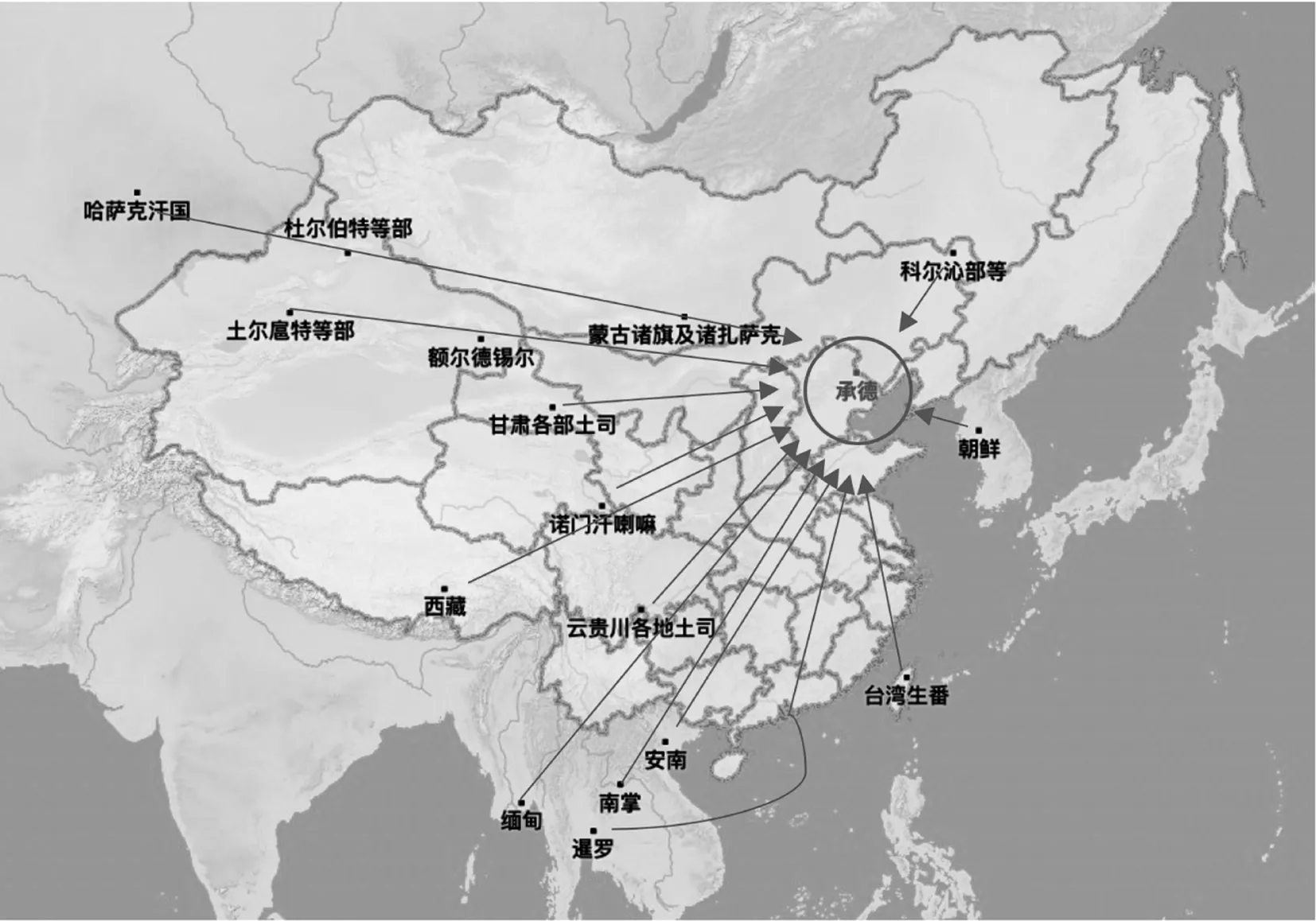

引言: 1790年从承德到北京的乾隆八旬庆典

乾隆五十五年也就是1790年,整个清帝国都在准备庆祝乾隆皇帝的八十大寿。庆寿活动于农历七月初七从承德避暑山庄开始,中经圆明园,最后于八月十三日在北京的紫禁城落幕,长达数十天。这一次隆重的祝寿庆典,除了大清帝国的满族贵族、汉族百官、蒙古王公之外,还有作为朝贡国的安南、朝鲜、南掌、缅甸使团,来自四川、甘肃、云贵各地的土司,来自回部各地的伯克,以及西藏达赖与班禅的使者、台湾生番的代表,甚至包括远道而来的哈萨克使团。他们纷纷在盛夏七月赶到承德避暑山庄,参加这一次盛典。在这一庆典中,各个使团不仅借机会向清王朝谋求政治和经济的利益,而且各呈贡物,在物产上争奇斗艳,同时也凭借礼仪、服饰与诗歌,各国在文化上较长论短。(1)关于乾隆八旬寿辰庆祝活动,以及安南国王亲赴承德祝贺一事,参看葛兆光:《朝贡、礼仪与衣冠——从乾隆五十五年安南国王热河祝寿及请改易服色说起》,《想象异域:读李朝朝鲜燕行文献札记》,“附录1”,北京:中华书局,2014年,第227~249页。又,英文本见Ge Zhaoguang:A Talk on Costume, Ceremonial, and the East Asian Order: What the Annamese King Wore When Congratulating the Emperor Qianlong in Jehol in 1790;载 Frontiers of History in China, 2012, p.136-151.

图1 故宫博物院藏清代绢本《万国来朝图》

应该说,在欧洲人还没有借助“坚船利炮”真正进入东亚之前,承德及北京是亚洲各方相聚、交流和表演的唯一重要平台。虽然在那个时代,朝鲜通信使曾多次到访过日本;日本使者也驻扎在朝鲜釜山;琉球国的使团既到长崎、萨摩和江户,也到福州、北京;安南使团到过暹罗(今泰国)、南掌(琅勃拉邦王国,今老挝北部与云南南部),也来到了大清;缅甸人、暹罗人和印度人也曾互相来往。但是,没有一个地方会像北京或者承德那样,能成为各国使臣一起见面、交流的平台,也从来没有像乾隆八十寿庆盛典一样,有一个多月的时间,让亚洲各国各地的代表,从容地一起聚会和交流。(2)举办乾隆八十寿辰庆典的承德(热河),在亚洲史具有重要的意义,这一点可以参看James A.Millward等主编的New Qing Imperial History, Routlege Curzon (London and New York, 2004)。特别是Part 1中的三篇有关承德的论文。

在很多历史学家看来,在那个“漫长的18世纪”(Long Eighteenth Century),中国正是“盛世”(通常都说“康乾盛世”),那个时代的大清帝国在东亚甚至中亚正处在它的鼎盛时期。所以,美国学者罗威廉(William Rowe)为那套《哈佛帝制中国史》写的最后一册,讲清代历史就有一章叫“盛清”。(3)[美]罗威廉著,李仁渊等译:《最后的中华帝国:大清》,卜正民主编:《哈佛中国史》第六册,北京:中信出版社,2016年,第55~80页。而乾隆八十寿庆盛典的繁华和隆重,似乎正是这个18世纪盛世的最好象征。

但是,如果把这个八十寿庆盛典放在中国史、亚洲史和世界史的不同背景中来观察,也许我们可以看到18世纪末期,中国、亚洲和世界一些微妙的历史动向。

一、 从中国史角度看:帝国仿佛处在巅峰时期

乾隆五十三年十二月,算起来阳历已经是公元1789年初。乾隆皇帝对臣下说,自己“既逾古稀,欣开八袠”。这是历史上罕见的。就算梁武帝、宋高宗、元世祖这三个皇帝,虽然也年逾八十,但“其在位不过三四十年”,而自己的统治长达五十余年,加上“统御中外,万国输诚。荒服炎徼,莫不倾心向化,效悃来庭”,在文治武功上都超迈前代,因而在大臣们的建议下,他同意在乾隆五十五年为自己操办盛大的万寿庆典。(4)《清实录》卷一三一九,“乾隆五十三年十二月丙午”,北京:中华书局影印本,2008年,第26497页。

这一年(1790)年初,他颁布了万寿恩诏。对内,不仅宣布蠲免天下各直省应征钱粮,对天下五世同堂的家庭给予恩赏,给内外满汉文武各官加一级,格外赏赐屡次参加进士考试却未能考上的老年读书人,还要对满汉孝子顺孙义夫节妇加以旌表。对外,则在乾清门颁赐了万寿恩诏,让各处封疆大吏通知化外的朝鲜、安南、琉球、暹罗、南掌等国,以及当时各个边缘区域的王公、伯克、土司、喇嘛、首领,让他们都派祝贺万寿使团,以示隆重。

图2 四库全书本《八旬万寿盛典》书影

由大学士阿桂领衔编纂的《八旬万寿盛典》,给我们留下了这场祝寿活动的丰富而细致的记载。如果浏览这部多达一百二十卷近四千页的文献,我们可以看到,大清帝国动员了多少人力与耗费了多少财富,把朝贡圈各处的人聚集在一起,来举行这一盛典。(5)阿桂:《八旬万寿盛典》一百二十卷,分为“宸章”四卷、“圣德”十三卷、“圣功”七卷、“盛事”二十五卷、“典礼”十二卷、“恩赍”十五卷、“图绘”四卷、“歌颂”四十卷,收入台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》史部,第660~661册。按照乾隆皇帝的要求,“万圣盛典”必须七月上旬从热河避暑山庄开始,七月二十六日正式“筵宴藩部”,八月初三“起銮回京”,然后在圆明园逗留几天,最后在皇宫举行最隆重的正式庆典。所以,乾隆皇帝一方面让大臣们告知各国使节,“计算程期”,务必要在七月上旬抵达承德。(6)《清实录》卷一三四八,“乾隆五十五年二月上”,第26948页。另一方面也同时颁布圣谕,表示皇帝体恤民情,让各地的年迈民众不必前来北京贺寿,各省只需要派几个代表。

其中,从承德、圆明园到北京皇宫的正式庆典格外重要,也格外郑重。七月初,最先到达承德的,是已经驻在北京的蒙藏活佛。七月初七,蒙藏地区驻京的大活佛哲布尊丹巴、噶勒丹锡及其他活佛,以及诺门罕喇嘛(今青海),一起到达承德,率先觐见乾隆皇帝;两天后即七月初九,大批前来贺寿的使团也纷纷到达。其中,土尔扈特汗策凌纳木札勒(1775-1792在位,厄鲁特蒙古四部之一)、杜尔伯特多罗郡王纳旺索诺木(1781-1804在位,厄鲁特蒙古四部之一)、和硕特多罗贝勒德勒克乌巴什(1773-1797在位,厄鲁特蒙古四部之一),以及阿尔台乌梁海散秩大臣布延德勒克等四人,哈密回王额尔德锡尔(即哈密札萨克和硕贝勒,1780-1813在位)及回部各城的阿奇木伯克等十七人(7)朝鲜徐浩修《热河纪游》中对于乾隆八十大寿庆典中前来朝贺的地区记载更加仔细。他说,蒙古前来朝贡的使团包括科尔沁、札赖特、杜尔伯特、郭尔罗斯、敖汉、奈曼、翁牛特、巴林、扎鲁特、喀尔喀左翼、阿禄科尔沁、克西克腾、土默特、喀喇沁、乌珠穆秦、阿霸垓、蒿齐忒、苏尼特、阿霸哈纳尔、四子部落、喀尔喀右翼、兀喇忒、毛明安、鄂尔多斯、归化城土默特等二十五部。前来朝贺的回部,则有哈密、吐鲁番、哈拉沙拉、库车、沙雅尔、赛里木、拜、阿克苏、乌什、喀什噶尔、叶尔羌、和阗等十二部。见《韩国汉文燕行文献选编》第24册,上海:复旦大学出版社,2013年,第150页。又,其中阿克苏、乌什、库车、喀什噶尔、叶尔羌、和阗的阿奇木伯克,号称“六大城伯克”。,以及缅甸国使臣便居末驼带领十人、南掌国使臣叭整烘带领六人(8)乾隆五十五年三月,富纲上奏说,南掌国王备表文驯象,来祝贺万圣,乾隆说“系属好事,自应准其所请”,同样让边关派人护送,和缅甸使臣一道,“同与寿宴,俾得共睹盛典,以遂其瞻觐之忱”。见《清实录》卷一三五一,第27005页。、台湾生番头目怀目怀带领十二人,一起来朝见乾隆。这一天,乾隆皇帝非常高兴,在承德避暑山庄的“卷阿胜境”举行宴会,款待远道而来的各方人等。他对来自新近征服的、也是距离内地最远的伊犁鄂罗木咱布,格外加以表彰,说他的父亲额敏和卓过去“宣力有年”,他的兄弟伊斯堪达尔现在又“勤妥奋勉”,所以特别加封为公品级一等台吉“以示鼓励”(9)《清实录》卷一三五八,“乾隆五十五年秋七月丁亥”,第27112页。,同时也加赏阿巴噶多罗郡王“三眼花翎”,加赏杜尔伯特多罗郡王纳旺索诺木“黄马褂、双眼花翎”。

最让乾隆皇帝期待和兴奋的,是七月十一日安南国王阮光平以及安南使团的到来。这一天,除了哈萨克汗的弟弟卓勒奇、金川木平土司甲勒参纳木卡各自带了使团到来之外,安南国王阮光平亲自带了多达一百八十四人的庞大贺寿使团来到承德。因为在这次盛会前来的外国使团中,阮光平是正式朝贡国的代表,也是唯一的国王,还是一个明明打败了清军,却来寻求大清册封的国王。他屈膝求和,放下身段亲身前来,等于给了乾隆皇帝极大的面子。(10)按照安南《大南实录》的说法,阮光平(本名阮惠)并没有真的前往,而是找了一个相貌和自己很像的范公治假冒国王,这种说法未必靠得住。见许文堂、谢奇懿编:《大南实录(大南实录清越关系史料汇编)》,台北:“中央”研究院,2000年,第81页。又,参看张明富:《乾隆末安南国王阮光平入华朝觐假冒说考》,《历史研究》2010年第3期。更何况,安南使团带来重礼,不仅有“纯金鹤一双,纯金麒麟一双,明犀五对,象牙十对,驯象一双,肉桂一百斤。沉香一千斤”,更带来了艺人数十人,来表演特意制作的贺寿歌舞。(11)安南潘辉益《星槎纪行》中收录了他自己撰写的《钦祝大万寿词曲十调》,并说为安南国王觐见乾隆,他特意拟了“祝嘏词十调”,而且“先写金笺,随表文投递”。安南“本国伶工十名”在承德乾隆皇帝面前演唱,受到皇帝嘉奖。见复旦大学文史研究院与越南汉喃研究院编:《越南汉文燕行文献集成》第六册,上海:复旦大学出版社,2010年,第275页;又,关于此事可以参看前引朝鲜徐浩修:《热河纪游》卷二,《韩国汉文燕行文献选编》第24册,第148页。因此,这一天皇帝又在避暑山庄的“卷阿胜境”,举行了一个更盛大的宴会。参加宴会的除了各国各地的贺寿使团之外,包括满族王公贵族、蒙古王公贝勒、汉族文武百官、西藏活佛使臣、回部王公伯克、川甘各地土司、台湾生番头目,以及缅甸、南掌、哈萨克各国使团,来特意款待安南国王一行。在这个宴会上,乾隆高兴地赋诗一首,先是称赞各国使节,“灜藩入祝值时巡,初见浑如旧识亲”,最后则自豪地夸耀,“武偃文修顺天道,大清祚永万千春”。

唯一美中不足的是,在这次承德寿庆典礼中,原本最密切的藩属朝鲜使团却在七月十五日才匆匆赶到承德,这是因为路途遥远,行程不利。(12)乾隆五十五年使团的正使是黄仁点,副使是徐浩修,书状是成种仁,这一次同行的著名朝鲜文人还有朴齐家、柳得恭等。而更遥远的暹罗国使团,则因为海上船行不利,直到七月十一日,正贡船才到达距离承德三千里外的广州,而副贡船还在海上日夜兼程,实在无法赶到。不过,这并没有影响正式庆寿的活动,也没有影响乾隆皇帝的兴致。七月十六日,他仍然非常高兴地举行到承德以来的第四次大宴会(前三次分别是九日、十一日、十三日),犒劳刚刚到达的朝鲜国正使黄仁点、副使徐浩修等。(13)这一天乾隆接见朝鲜使团的情况,朝鲜徐浩修《热河纪游》卷二记载得非常详细,见第115~159页。这次,参加宴会的包括“扈从王、贝勒、贝子、公、大臣;蒙古王、贝勒、贝子、公、额驸、台吉;回部王公、伯克;安南国王及陪臣,缅甸国、南掌国使臣,金川土司,台湾生番等”(14)《清实录》卷一三五九,“乾隆五十五年秋七月甲午”,第27121页。,并且上演《清平见喜》、《和合呈祥》等一连串喜庆大戏。据史料记载,这样盛大的宴会,此后又一连举行了四天。

这是所谓前现代也就是传统帝国时代的最后一次,也是最盛大的一次朝贡圈盛典,更是西起哈萨克,东到朝鲜和台湾,北到蒙古,南到暹罗,来自亚洲各国各地人物的大聚会。如果仅仅从中国历史的角度看,似乎这确实是一场喜庆的宴会,也是万国来朝的盛事。看上去,大清帝国正处于历史的巅峰。因为在这个时候,(1)大清帝国不仅已经平定了台湾,征服了回部,控制了西藏,而且使得安南、缅甸和廓尔喀“归降”或“降顺”(15)《八旬万寿盛典》卷十八至二十四“圣功”下,即列出了乾隆值得骄傲的功绩“安南归降”、“缅甸归顺”、“廓尔喀降顺”、“平定台湾”、“评定甘肃”等。,正如《清史稿》所说,“东极三姓所属之库页岛,西极新疆疏勒至于葱岭,北极外兴安岭,南极广东琼州崖山,莫不稽颡内乡,诚系本朝”,疆域拓展到最大;(16)《清史稿》卷五十四,“地理一”,第1891页。(2)从康熙到乾隆,一百多年来通过征召士人、崇尚儒家、祭拜孔庙等策略,似乎整顿了思想文化世界,并逐渐消除了原本尖锐的满汉冲突,解决了士大夫阶层的政治和文化认同问题,也恢复了商人、市民与普通民众所谓“中阶文化”如戏曲、小说以及瓷器出口等的兴盛。所以正如前面所说,在这次万寿庆典之前,不仅举行盛大的千叟宴,而且赐年迈科举落第者功名、表彰五世同堂和数世同居;(3)也由于核心区域的长期稳定以及江南经济的长期繁荣,朝廷的财政收入有大幅增长,至少表面上,经济状况相当不错,所以在八旬万寿盛典这一年,宣布蠲免当年天下各省应交的钱粮。正如罗威廉在《最后的中华帝国:大清》第三章中所说,这是一个“在中文历史著作中称之为‘盛世’,而在西方名为High Qing的时代”。(17)[美]罗威廉著,李仁渊等译:《最后的中华帝国:大清》,第55页。

图3 清武英殿本《八旬万寿盛典》卷七十七“图绘”

在“漫长的18世纪”,经过康熙、雍正和乾隆三个精明强干的统治者的治理,到了乾隆八十寿辰的1790年,举行这一次非常盛大、铺张和奢华的庆典,似乎真的象征了这是大清帝国甚至中华帝国历史的巅峰。如果我们看事后由阿桂领衔编纂并收入《四库全书》、专门记载这次盛大庆典的《八旬万寿圣典》一百二十卷,特别是看其中长达两百米,绘制从圆明园到皇宫沿途张灯结彩、万头攒动、车水马龙的热闹庆寿场面,我们似乎看到大清帝国,真算的上是一派繁荣昌盛。(18)阿桂编纂《八旬万寿盛典》卷七十七至七十八“图绘”。哈佛燕京图书馆藏有武英殿刻本,以近五百幅图像绘制了庆寿期间从圆明园到皇宫的数十里繁华风貌和热闹场面。《朝鲜王朝实录》“正祖”卷三十一记载黄仁点和徐浩修回国后向朝鲜国王报告,也说“自圆明园至西安门内夹道,左右彩棚绵亘,饰以金碧锦绣”。见吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,北京:中华书局,1962年,第4823页。

二、 从亚洲史角度看:朝贡圈内尔虞我诈和同床异梦

可是,这个以大清帝国为中心的朝贡圈,实际上并不像乾隆皇帝想象的那样稳定和坚固。如果我们放宽视野,从亚洲史的角度来看,我们可以看到这个朝贡圈中的问题:首先,朝贡圈内各国之间实际上并无认同感,在经济利益上彼此算计,在文化上互相鄙夷;其次,在面对大清帝国时,政治上只是表面臣服,而在文化上日益疏远;再次,所谓“天朝大皇帝”以及大清帝国维持朝贡圈秩序的权威和力量,其实在日益衰退。

有关这一点,不仅需要从中国方面的文献看,也需要从中国之外的文献看。域外文献除了朝鲜和安南的官方史书如《李朝实录》、《大南实录》之外,在朝鲜和安南使臣的笔下,也保存了一些有关这次盛会的资料,其中主要是:朝鲜黄仁点《庚戌乘槎录》,朝鲜徐浩修《热河纪游》,朝鲜柳得恭《热河纪事诗》,安南潘辉益《星槎纪行》、《燕台秋咏》,安南武辉晋《华程后集》。(19)以上各种文献:(1)朝鲜黄仁点《庚戌乘槎录》为韩文本,收在[韩]林基中:《燕行录全集·续编》第119-120册,林氏自行出版,2012年。此承韩国延世大学校丁晨楠博士见告,特此致谢;(2)朝鲜徐浩修:《热河纪游》,见复旦大学文史研究院与成均馆大学东亚学术院大东文化研究院合编:《韩国汉文燕行文献选编》第24册,上海:复旦大学出版社,2013年;(3)朝鲜徐浩修《燕行纪》,见成均馆大学大东文化研究院编:《燕行录选集》上册,首尔:成均馆大学校,1962年;(4)朝鲜柳得恭《热河纪事诗》,见[韩]林基中编:《燕行录全集》第六十册,首尔:东国大学校韩国文学研究所,1981年,又见于柳得恭《冷斋集》卷四,收入“韩国文集丛刊”第260册;(5)安南潘辉益《星槎纪行》、《燕台秋咏》,及武辉晋《华程后集》,均见复旦大学文史研究院与越南汉喃研究院编:《越南汉文燕行文献集成》第六册,上海:复旦大学出版社,2010年。从这些文献中,我们似乎看到这次盛会的另一面。也就是朝贡圈内各国各地,之所以形成亚洲(或东亚)的共同体,其实并非在政治、文化上有凝聚力和认同感,而是各有各的目的。这种共同体的联系相当脆弱,而作为共同体领袖的大清皇帝,也并没有真正的约束力和控制力。

过去讨论所谓“东亚朝贡圈”的时候,人们也许会有一个印象,似乎明清两代为中心的“朝贡圈”相当大。其实在清代,真正接受册封的朝贡国,不过就是六个,即朝鲜、安南、琉球、暹罗、缅甸和南掌。(20)《清史稿》卷五二六至卷五二九,有《属国》四卷,记录朝鲜、琉球、安南、缅甸、暹罗、南掌、苏禄、廓尔喀、浩罕、坎巨提等,但是苏禄“(乾隆)二十八年,国王遣使贡方物。自后遂不复至”,在乾隆八旬寿庆时,苏禄已经脱离大清的朝贡圈,见第14702页;而廓尔喀以下各国,并没有固定的朝贡制度。例如廓尔喀是乾隆五十七年,也就是乾隆八旬之后两年,被福康安等征服之后才约定“五年一贡”,但很快就沦为英国控制,见第14713页。所以,19世纪初清朝官方所编的《(嘉庆)大清会典》,记载的正式册封国就是朝鲜、琉球、安南、缅甸、暹罗、南掌这六国。在这次祝寿庆典中,不知为什么没有琉球使团,余下的五国中,我们不妨以安南、朝鲜、缅甸和暹罗为例,看看这个“朝贡圈”的实际情况。

前面说到,乾隆皇帝最看重的是安南国王阮光平亲自前来贺寿。但安南国王实际上是抱着寻求册封,也就是保证自身权力合法性的目的而来。我在前面提及的《朝贡、礼仪与衣冠》一文中指出,在乾隆皇帝八旬大寿前三年,也就是乾隆五十二年(1787),安南的黎、阮政权更替,原本大清帝国支持黎氏,并且在乾隆五十三年(1788),派出孙士毅率四路大军征讨阮氏。然而在第二年(1789),清朝军队却大败而归。(21)《清史稿》卷五二七《属国二·安南》记载,连乾隆皇帝也明白孙士毅“不早班师,而又漫无筹备,致挫国威,损将士,乃夺职来京待罪”,见第14638页;张荫恒光绪十三年一月二十六日抄录有孙士毅《南征诗十首》,乃是孙士毅在安南战事初期小胜后的自吹自擂。但一百年后的张荫恒已经不相信孙士毅,他引粤中梁汝鳌的笔记说,孙士毅占领黎城后,“置酒王宫,大宴将士,为《南征诗》寄羊城縉绅,视魏武横槊殆有过之。阮惠乘其无备,寅夜袭攻,孙文靖仅以身免”。张荫恒:《张荫恒日记》,北京:中国书店出版社,2004年,第128页。但是,大获全胜的阮氏考虑到安南无法与庞大的清朝始终对抗,所以采取了非常柔软和妥协的方式,用最恭敬、最谦卑的方式乞求清王朝的承认。其中,最重要的举措就是在典礼上脱下类似大明衣冠的冠服,改穿大清王朝的衣冠,以表示臣服,并且由阮光平亲自率团赴承德祝寿,他们用这种方式来赢得乾隆的欢心和大清的承认。(22)朝鲜徐浩修《热河纪游》卷二记载安南国王阮光平与朝鲜正使黄仁点的一段对话,安南国王询问黄仁点说,朝鲜有没有国王亲自前来朝觐的先例,黄仁点回答说,“我东开国以来,原无此例”。而阮光平就说了一通对清朝感恩戴德的话,“安南亦自古无此例,而寡人受皇上天高地厚之恩,造诚切觐,光不惮万余里涉险,荷非常之数,安得无非常之报”。《韩国汉文燕行文献选编》第24册,第127页。“看上去,是大清帝国高高在上接受藩属的‘输诚’,保住了天朝的尊严,但实际上却是胜利者西山阮氏为了现实考虑,以表面的‘事大’换来‘册封’,也就是政治合法和军事安定。”(23)前引葛兆光:《朝贡、礼仪与衣冠——从乾隆五十五年安南国王热河祝寿及请改易服色说起》,《想象异域:读李朝朝鲜燕行文献札记》,第237页。这一招使得安南不仅在政治上获得了安全与尊严,在经济上也由于朝贡与赏赐获得了巨大的利益,表面风光的清王朝和大皇帝实际上是被戏弄的对象。

对于受到特别恩遇的安南国王和他的使团,朝鲜使臣心中相当不满。身上穿着大明衣冠,心里鄙夷大清制度的朝鲜文人,一方面很瞧不起安南人这种为了现实利益而摒弃文明的妥协策略。在事后李朝朝鲜的官方记录中,就讽刺安南君臣虽然得到“皇帝大加褒美”,但是“其人虽解文字,而貌甚孱劣,俱着戏子蟒袍”。(24)《朝鲜王朝实录·正祖实录》,见吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,第4808页。一方面又以标准的藩国礼仪而自豪,正使黄仁点和副使徐浩修回国后,向朝鲜国王报告说,乾隆皇帝曾当着朝鲜使臣对安南国王说,朝鲜的奏表“字画整齐,纸品洁精,朝鲜事大之节,敬谨如此,可作他国之师法”,在文化上压了安南一头,朝鲜人心中着实很得意、很自豪。(25)《朝鲜王朝实录·正祖实录》,见吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,第4823、4828页。两次引用乾隆的赞扬,显然很是重视和得意。所以,当时亲见安南君臣的柳得恭,就在《热河纪行诗》中讽刺安南国王沐猴而冠,竟然改穿满洲衣冠。诗中说:“戈船万舳振皇威,南国君臣叩谢归。三姓如今都冷了,阮家新着满洲衣。”(26)朝鲜柳得恭《热河纪事诗》,《燕行录全集》第60册,第24页。又,见于柳得恭《冷斋集》卷四,《韩国文集丛刊》第260册,第75页。另一个朝鲜文人朴齐家同时赴承德,其《燕京杂咏》则对安南国王君臣讽刺道:“战伐新开国,安南阮姓王。不关人窃笑,抄惯蛎灰尝。”另一个朝鲜文人徐浩修,不仅仔细记载安南君臣的改易服色,笔下充满瞧不起的意味(27)徐浩修曾经当面半带讽刺问安南使臣潘辉益:“贵国冠服,本与满洲同乎?”使得潘辉益“面有愧色”,见《热河纪游》卷二,第131页。,并且说这是安南人用金银珠宝买通了福康安,由福康安教他们如何逢迎大清的礼仪与应答,而他们在面对乾隆的时候,又“谄鄙之态,无所不为”。徐浩修还引用和珅之子的话说,“安南人决不可深交”。并记载连清朝官员也在背后痛骂,“阮光平,真逆贼”!仿佛中朝双方文人共同鄙夷安南君臣(28)徐浩修对安南君臣极不信任,觉得他们很狡猾,并说使团中的安南官员,“虽稍解文字,而躯材短小残劣,言动狡诈轻佻”。朝鲜徐浩修《热河纪游》卷二,第150页。同样文字,又见于徐浩修《燕行录》,载《燕行录选集》上册,第464页。。也许,这只是朝鲜文人的观感。因为在他们看来,“着满洲衣”是一个很严重的事情,这不仅意味着对清朝(满人)政治的臣服,而且意味着对明朝(中华)文明的背叛。《朝鲜王朝实录》中曾记载,这一年三月刚刚回朝鲜的成种仁,就向朝鲜国王报告说,“安南内讧,厥由光平,而始既兴师问罪,旋又夺此与彼者,殊非讨有罪、继绝国之道。故燕京之人,显有不平之论”(29)《朝鲜王朝实录·正祖实录》,见吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,第4808页。。其实心中觉得“不平”的,更多的是朝鲜人。(30)朝鲜那个时代已经产生“小中华”意识,对大清帝国周边各国的文化,都有一些鄙夷,这在他们的记载中看得很清楚。朝鲜文献中对于乾隆八十庆典中各个朝贡使团的记载很详细,比如徐浩修和柳得恭就说,南掌使者个子小,“状貌皆短小黧黑,眼视狠毒,足底顽如木根,浑身刺蛟龙虎豹文”,虽然穿着蟒袍,但衣裾拖地,戴了高达一尺的红毡方冠。而缅甸使者名叫“便气末驼”、“便气觉抓”、“细立觉抓”和“南达趄素”,“椎髻在顶,以织金缎缠头”,同样“状貌短小黧黑,身刺蛟龙虎豹文”,怀里用银盒子装了槟榔,在承德仍然唱山歌;台湾生番头戴“鸡羽”,腰悬三个铃铛,“其冠服剪发复额,刺卦文于眉间或颐上”(分载朝鲜徐浩修《热河纪游》卷二,朝鲜柳得恭《热河纪事诗》等)。在他们看来,这些都是没有文化的蛮夷。

朝鲜和安南,政治上虽然都臣服于清朝,但文化上却彼此心怀敌意。同样,东南亚的暹罗和缅甸,在18世纪下半叶也在互相攻击。18世纪60年代,缅甸逐渐崛起,南下入侵暹罗,延绵三个多世纪的暹罗阿瑜耶陀王朝(1350-1767)灭亡,暹罗分为五部。由于缅甸势力越来越大,并且威胁到云南,于是清帝国命傅恒、阿桂、阿里衮率大军,动员极大的力量,在乾隆三十四年(1769)分三路进攻,终于迫使缅甸臣服而成为大清的朝贡国。(31)《清史稿》卷五二八《属国三·缅甸》记载,清朝动用了满洲、索伦、鄂伦春、厄鲁特蒙古以及湖广西南各处五万大军,以及河南、陕西、湖广的六万匹马,以及各种军事装备,甚至出动三千斤的威远大炮等等,才征服了缅甸,见第14674页。然而,“以缅甸困于中国”也就是在清朝征讨缅甸的时候,暹罗的华人郑昭取得部分政权,一直试图得到清朝的支持。乾隆三十三年(1768),郑昭曾通过广东地方官给清王朝礼部递交呈文,诉说暹罗被乌肚蛮(即缅甸)攻破,“王城已破,金银被掠,人民被难”。又说,“暹国现在如此情形,有福为王者,必须天朝敕封,不然不能奉祀”。他希望大清帝国能够敕封他为王,他一旦夺回失地,就“备船入贡,永为天朝臣仆”。但是,不知为什么清朝拒绝了他的要求。(32)《军机处·月折包》,转引自何新华:《清代朝贡文书研究》,广州:中山大学出版社,2016年,第20页。到乾隆五十年(1785),郑昭之继承者郑华已经继位三年,再次派遣官员带领五十余人,经广州到北京向清朝递交要求册封的“金叶表”。据说,乾隆曾经召集大臣商议,虽然他本人倾向于接受暹罗之请求,但内阁大臣阿桂却因为“请册(封)重事”,提出暹罗只派一个三品官员来,“殊欠尊敬之义”,而且表文也不合程式,所以建议“不可依准”。最终还是因为“群议不一,故只收其礼币与方物,厚赏其国长及使臣而遣之”。(33)此见乾隆五十年四月朝鲜谢恩使团之书状官李泰永回国后向国王的报告(见闻别册),载吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十,第4807页。直到第二年(1786),郑华才获得清朝的认可,正式成为暹罗国王,但清朝仍然要求它与缅甸“重修和好,勿寻干戈”。(34)《清史稿》卷五二八《属国三·暹罗》,“(乾隆五十一年十二月)戊午,封郑华为暹罗国王,如康熙十二年之例”,见第14694页。然而,到了乾隆八旬盛典这一年(1790),郑氏却再次通过清朝边臣郭世勳,向乾隆皇帝上呈文说,自从乾隆三十一年(1766),由于乌肚蛮的侵略,暹罗国王诏氏被推翻,此后郑氏尽力恢复,但疆域只有原来暹罗国土的十分之五六,其中丹荖氏、麻叨、涂怀三座城,始终被缅甸占据。(35)《清实录》卷一三六二,“乾隆五十五年九月”,第27174页。而姗姗来迟的暹罗使臣试图达成的目的,就是想通过大皇帝的力量,请求清王朝迫使同为朝贡国的缅甸,交还占领暹罗的几个城市。(36)据吴迪(W.A.R.Wood)著《暹罗史》(A History of Siam)第十七章说,从1759年暹罗王波隆摩葛去世,而缅甸国王雍籍牙进攻暹罗开始,双方就开始漫长的战争,虽然其中乾隆三十二年(1767),清朝军队在伊犁将军明瑞统领下征讨缅甸,使得缅甸国王乞降,成为朝贡国,但缅甸对于周边小国仍然以宗主国自居。到了1790年前后,缅甸仍占领暹罗的清盛(一作景线,Chiengsen)、清莱(一作景莱,Chiengrai),又在乾隆五十二年(1787)占领喃邦(一作难,Lampang)。见[英]吴迪著,陈礼颂译:《暹罗史》下册,上海:商务印书馆,1947年,第357页。

但问题是,缅甸也是大清的朝贡国,也同样派了代表团到承德来贺寿。在缅甸没有臣服的时候,明清两代都曾经试图以暹罗牵制缅甸。清朝在18世纪70年代就采取过这种传统的“远交近攻”策略,像乾隆五十一年(1786)“诏封郑华为暹罗国王,于是缅益惧”。(37)《清史稿》卷五二八《属国三·缅甸》,第14679页。但是,当暹罗崛起而缅甸臣服的时候,大清又试图抑制暹罗而扶持缅甸。据《清实录》记载大臣富纲二月上奏(38)《清实录》卷一三四八,“乾隆五十五年二月上”,第26948页。,署腾越总兵定住,打探得“缅甸国长(按:孟陨)深感天朝厚恩,敬备表贡,遣使叩祝万寿,并欲求请封号,其贡物象只,俱已备齐,定于新年坐摆完毕,即令贡使起身”。乾隆非常高兴,连称“实系好事”,不仅完全答应“给予封号”,而且让总兵定住“督同伴送,庶沿途照料,更为妥善”。三月初四日,缅甸使臣“赍送金叶表文、贡品象只”到铁壁关(39)《清实录》卷一三五一,“乾隆五十五年三月下”,第27003~27004页。。实际上,缅甸来朝贡并不是仰慕天朝文明,其实有他的算计和要求,也就是在臣服于清王朝之后,希望(1)请赏封号,(2)管理阿瓦地方,(3)“开腾越关禁,俾通市易”。得足了面子的乾隆皇帝认为,缅甸国王来祝寿,说明他愿意臣服,作为册封朝贡之国,它的要求统统可以答应。(40)实际上,过去乾隆对缅甸一直有警惕,乾隆四十二年云贵总督图思德曾经报告说,缅甸新国王赘角牙愿意“输诚纳贡,愿归中国人。请开关通市”,但是乾隆并没有立即答应,只是派了阿桂去观察。见《清史稿》卷三一八《阿桂传》,第10742~10743页。“该国自禁止通商以来,需用中国物件,无从购觅,而该国所产棉花等物,亦不能进关销售,今既纳贡称藩,列于属国,应准其照旧开关通市,以资远夷生计。”(41)《清实录》卷一三五一,“乾隆五十五年三月下”,第27004页;又,乾隆给缅甸国王的诗:“奉表前年施惠往,请封今岁竭诚归。赤心那限万里隔,黄诏从教举国辉。经事自惟老胜壮,化民应识德赢威。内外安顺胥天佑,益切屏营凛敕幾。”《清实录》卷一三五一,第27005页。

图4 乾隆八十寿庆时期的朝贡圈

满足了缅甸,却满足不了暹罗。在两个朝贡国之间,乾隆皇帝无法调停,对暹罗国王郑华的要求,乾隆皇帝只能拒绝。他说,暹罗说的侵略暹罗的乌肚或者花肚番,就是缅甸,以前缅甸和暹罗开战,那时的缅甸国王是“缅首懵驳”,不是现在的“国王孟陨”,那三座城是以前被缅甸占领的,不算是郑华的国土。在处理邻国疆域纠纷的时候,乾隆采取了实用主义的策略,说两国“相安已久,自应各守疆界。现在缅甸已经易世,暹罗又系异姓继立,更不当将诏氏失去疆土,向其争论,况彼此皆无凭据,未便以无根之言,遽索土地”。虽然他也表示“天朝抚驭万国,一视同仁,毫无歧视”,但他始终怀疑是暹罗郑氏趁着中国官员郭世勳接替福康安刚刚到任,不熟悉情况,就派人来试探清朝的态度,“以此事先为尝试”。(42)《清实录》卷一三六二,“乾隆五十五年九月”,第27174页。

朝贡圈内并不安宁。乾隆的这一处理,就使得本来就较远的暹罗心怀不满。事实上,由于朝贡圈按照礼制处理藩属国之关系,建立同心圆秩序,必然有远近厚薄之分(43)朝贡圈举行盛大宴会时的座次安排,也反映了朝贡圈内的秩序、礼仪和等级。乾隆八十大寿的庆典上,座次大致如下:(1)皇帝坐北面南。(2)东序(西向,北上):大清的亲王、贝勒、贝子、阁部大臣。下面是:朝鲜使团,安南陪臣,缅甸国、南掌国使臣,金川土司,台湾生番。(3)西序(东向,北上):大清的亲王、贝勒、贝子。下面依次是:蒙古王、回部王公、伯克、安南国王,其他。(4)阶下:大臣百官。,当然会使各国有不同的感觉与心情。

三、 从世界史角度看:盛典背后更深刻的危机

日本学者宫崎市定曾经说,讨论帝国的衰落,往往有不同的途径。如果把道义颓废、政治腐败作为帝国灭亡的原因,是道德史观;以阶级斗争激化,统治阶级应对错误,看成是帝国灭亡的原因,是阶级史观或革命史观;若将经济萧条、人民穷困作为帝国衰落的原因,是经济史观。(44)[日]宫崎市定著,焦堃、瞿柘如译:《中国史》,“自跋”,杭州:浙江人民出版社,2015年,第324页。当然,说到18世纪之后大清帝国的衰落,还有一种解释,是归咎于帝国主义和殖民主义的侵略,这是现代进化论下的民族史观。

不过,我们在世界史的背景下讨论乾隆皇帝八十寿辰这一事件,也就是观察18世纪末期的世界与中国,其实可能需要更复杂的历史分析。

尽管18世纪欧洲启蒙时代的思想家通过传教士的报告,往往把那个时代的中国理想化。(45)18世纪的欧洲学者往往认为,在政治上,中国统一和集中的国家体制比欧洲好;思想上,简洁和理性的儒家比宗派林立、争权夺利的基督教好;社会上,中国科举制决定社会地位,比欧洲世袭身份制度好;君主方面,中国皇帝像父亲一样关怀子民,比欧洲君主强多了;在经济方面,中国在重农基础上再发展商业,比起欧洲在重商主义刺激下使得农村凋敝要好。加上那个时候中国风尚,什么园林楼阁、瓷器漆器,正好风行一时,除了孟德斯鸠《论法的精神》(1748)之外,对于中国是一片称赞。但在18世纪世界史的背景下,就可看出大清帝国存在的严重问题。康乾盛世在中国史上也许确实是兴盛时代,虽然它没有像联合王国那样发明飞梭(约翰·凯伊,1733)、新纺车(哈格里夫,1764)和蒸汽机(瓦特,1776),出现了改变历史的“产业革命”,但它确实使得中国进入一个相当长时间的稳定秩序,通过战争把明朝疆土扩大了一倍,纳入了满蒙汉之外的各种族群,借助政治权力的高压和整肃,统一了混乱的文化和思想世界。尽管可以数出好多它的伟大成就,可遗憾的是,这些伟大成就背后有着一些阴影,这些阴影不仅导致了19世纪大清的“衰落”,而且一直延续至今。徐中约《中国近代史》曾经把大清帝国“国运逆转,由盛到衰”,归咎于“行政无能”、“腐败普遍”和“财政窘迫”,这当然有一定道理。(46)[美]徐中约:《中国近代史》,第六章《国运逆转:由盛到衰》,香港:香港中文大学出版社,2016年,第123~127页。这大概是清史学界的通识。如早期的清史著作中,1920年代出版的萧一山《清代通史》第二册卷中第一篇第四章《国势之渐衰》则归结为“和珅之专政”、“官吏之贪渎”、“军事之废弛”、“财政之虚耗”和“弘历之逸侈”,上海:华东师范大学出版社,2005年,第153~178页;而2000年以后才出版的清史著作中,戴逸主编的《简明清史》第十三章,也把清王朝的由盛而衰归结于一方面是“土地兼并、人口增长、自然灾害”,另一方面是“统治阶级的奢侈生活”、“吏治败坏,贪污公行”、“军队腐化,军纪废弛”,北京:人民出版社,2004年,第332~387页。但我认为,当我们把18世纪也就是乾隆时代的中国放在世界背景下,你就可以看到另外三点:

首先,乾隆八十大寿庆典,是一个耗费帝国巨大财力的举措。(47)朝鲜人已经记录了这一点,《朝鲜王朝实录》里面记载,万寿庆典“务极侈大,内外宫殿,大小仪物,无不新办。自燕京至圆明园,楼台饰以金珠翡翠,假山亦设寺院人物,动其机括,则门窗开阖,人物活动。营办之资无虑屡万万”。然而朝鲜人也注意到,这些庞大的费用,主要不是国库的盈余,是由各地官员的“捐献”或从盐业等缴纳的税收而来的。吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,第4807页。就连乾隆皇帝自己也觉得,这次庆典为了让外藩“目睹升平气象,鼓舞欢欣”,所以“道旁点景彩饰,未免尚多华赡”。(48)《清实录》卷一六三一,“乾隆五十五年八月十二日”,第27161页。虽然,他可以勉强自我解释说,这些表面繁华,既可以表现“臣民爱戴之忱”,也可以让沿街商铺和工匠“稍沾利益”,最终不至于浪费。但是,当时的实际情况是:经过乾隆时代的扩张,帝国庞大疆域和复杂族群,已经造成控制成本过大,财政开始亏空。就在庆祝乾隆八十大寿的这一年,朝鲜使臣成种仁在赴京途中看到了繁华背后的困窘,就向朝鲜国王报告说,大清帝国实际上情况并不妙,“饥民之号丐者,至燕京相续,昨冬酷寒,皇城内冻死者甚众”,还加了评论说,“纵云饥馑之所致,亦似接济之乖方”。(49)吴晗编:《朝鲜李朝实录中的中国史料》下编卷十一,“乾隆五十五年三月”,第4806~4807页。

但乾隆始终沉浸在盛世的兴奋中。在这一年的正月初一,他就向来朝贺的百官群臣、四方来宾颁布《战功图》,显示他开疆拓土的丰功伟绩。毫无疑问,帝国疆域的扩大很了不起,从康熙打败噶尔丹,到雍正改土归流,到乾隆所谓十全武功。明朝原本“嘉峪关外非吾土”的地盘,一下子扩大了一倍以上,原本主要为汉族的王朝,变成了涵容汉、满、蒙、回、藏、苗的帝国。不过,庞大的帝国带来两方面的麻烦:一方面是疆域控制的成本非常高,据说“十全武功”要耗掉一亿两千万两银子(50)前引萧一山:《清代通史》第二册卷中第一篇第三章,第172~173页。,几乎相当于帝国财政收入三年的总和,相当于花掉了乾隆朝十几年的财政盈余(每年800-900万两)。(51)[美]徐中约《中国近代史》第三章《政治和经济体制》说,清政府在18世纪末“实际收入在4300万或4400万两左右”,见第55页。萧一山则说,“当时国库收入,年仅三千余万两”,同上引《清代通史》第二册卷中第一篇第四章,第173页。所以,到了乾隆皇帝庆贺八旬万寿盛典,也就是18世纪最后十年,大清帝国的财政已经相当紧张(52)按照戴逸主编的《简明清史》下册的说法,“如果每人有土地四亩,得粮米四石,可以维持生活的话,那么,1790年(乾隆五十五年),全国人均耕地只有三亩,粮食只有三石,已经不足”,见第354页。。这次万寿盛典的豪华铺张,再加上和珅等官员的贪污腐败(53)参看萧一山《清代通史》第二册卷中第一篇第五章《嘉庆之内政》,其中二十九《和珅之伏罪》(三)“和珅之家财”有详细列单,并说“和珅以二十年之阁臣,其所蓄当一国二十年岁入之半额而强”,见第196~198页。据另外一些学者的研究,和珅在嘉庆年间(1799)被查抄的时候,家产达到八亿两银子(相当于当时的15亿美元),即相当于国家财政收入的近二十倍,所以才有“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。,加剧了此后嘉庆、道光两朝的衰落。另一方面,帝国内部除了作为主体的满汉蒙之外(满蒙汉之间也有等级差异),各种异族对于帝国的认同问题也相当麻烦,帝国只好用理藩院、六部、盛京将军三种不同体制来管理。可是,帝国和大皇帝的控制力已经出现问题,各地不仅问题叠出,而且动乱也此起彼伏,经历了白莲教、回民、苗民、太平天国、捻军等叛乱,帝国已经有点儿吃不消了,这也是造成帝国在18世纪之后迅速衰落的原因之一。

其次,可把这个时代中国的思想文化状况,放在18世纪欧洲文艺复兴之后即启蒙时代背景下对照和观察。当时清帝国的思想文化与意识形态越来越僵化,几乎无法应对迅速变化的新世界,这和皇权独大下的思想禁锢和文化专制相关。在古代中国的政治史和思想史上,对内部要思想统一,对外部是文化傲慢,这是一个定势。在18世纪,为了巩固清朝对中国的统治,雍正皇帝不仅编了《大义觉迷录》(1729)和《拣魔辩异录》(1733),前一本针对知识阶层,介入政治和伦理领域;后一本针对佛教禅宗,介入宗教信仰。如果再加上雍正逼迫钱名世刻印的大批判集《名教罪人》(1726)(54)关于雍正皇帝逼迫钱名世刻印《名教罪人》一事,参看《〈名教罪人〉谈》前面所刊载的几篇文章,上海:上海书店出版社,1999年。,皇帝不仅管天管地,还要管思想文化,这就形成了对知识阶层的很大压力。所谓“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的考据之学的兴盛,尽管也提出“实事求是,不主一家”等的原则,但在专制皇权、政治制度的控制之下,自由思想空间越来越窄仄。18世纪的中国怎么能给世界带来惠及全球的价值,发展出保证现代科学、技术和经济自由发展的制度?

图5 百科全书

可是,同样在18世纪下半叶,欧洲完成了狄德罗和达朗贝主编的《百科全书》(1772年,共28卷,两千万字,71, 818条条目,2,885张插图),中国则由朝廷组织编成了《四库全书》(1782)。两套书各自的取向和影响是什么?前者是朝向现代的,后者是回向古代的。《百科全书》虽然以“记忆”、“分析”和“想象”包容历史、哲学和文学,但更强调了商业、技术和工艺;然而《四库全书》则仍然是经、史、子、集,所以其编纂虽然鼓励了学者们把精力和智慧都用在古典的注释和发挥上,但此时欧洲的实用知识却在发展和整合。

再次,乾隆八十大寿庆典,可以看到清帝国的皇权过于集中和强大,封杀了制度和思想的变革可能性。牟复礼(Frederick W.Mote)和许倬云都说过,蒙元、满清都是非汉族政权,他们由于军事上的崛起,习惯于严厉的控制,摧毁了宋代形成的士大夫对皇权的任何限制。(55)参看牟复礼为《剑桥中国辽西夏金元史》(中译本)所撰写的第九章《蒙古统治下的中国社会》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第702~758页。许倬云则强调了这一观点,见[美]许倬云:《说中国:一个不断变化的复杂共同体》第九章《金元时代的外族征服》、第十章《明代:专制皇权(上)》、第十二章《满清时代:最后一个征服王朝》,桂林:广西师范大学出版社,2015年,第154、157、186页。大家如果熟悉清史就知道,清代皇帝设立的军机处,使内阁虚设,内阁大学士成了闲散的名誉职位;皇帝亲自披览各种文件,所以才有庞大的朱批、上谕,事无巨细都由皇帝管。所以,许倬云说清代“君臣之伦,降而为主奴”(56)[美]许倬云:《我者与他者:中国历史上的内外分际》,北京:三联书店,2010年,第120页。,清代的君主独擅威权,天下臣民都是奴才。皇权独大,国家太强,导致的后果是地方也好,社会也好,知识阶层也好,以及商人阶层,都受到制约,地方“只是皇朝的收税代理人”(57)以上论述,参考前引许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》,第179~203页。。顾炎武《郡县论》所说的“寓封建之意于郡县之中”,根本实现不了。(58)顾炎武:《郡县论一》,载《亭林诗文集》卷一,《顾炎武全集》第21册,上海:上海古籍出版社,2011年,第57页。反过来看一下欧洲。在18世纪,君主的权力逐渐被限制,提倡政治民主和平等。从17世纪英国的洛克(John Locke,1632-1704),到18世纪法国的伏尔泰(1694-1778)和卢梭(1712-1778),关于自由、民主、平等的启蒙思想已经开始深入人心。(59)举一个例子,1764年也就是乾隆二十九年,英国乔治三世打算以不敬罪名,逮捕《北布列吞》杂志的作者、编者和出版印刷者,但是遭到大法院的驳回,宣布无效。而在中国,皇帝就是政治权力、神圣象征和文化真理三合一,史华兹(Benjamin Schwartz)说,这是“普遍王权”(Universal Kingship),皇权或者国家的权力太大,便始终是“普天之下,莫非王土”。

笼罩一切的皇权,沉浸在欢乐和满足中,拒绝一切不同意见。就在乾隆皇帝兴致勃勃庆贺完八旬寿庆的几个月后,一个叫做尹壮图的官员向乾隆上书,说现在各处的地方官“声名狼藉,吏治废弛。臣经过地方,体察官吏贤否,商民半皆蹙额兴叹。各省风气,大抵皆然”。(60)《清史稿》卷三二二《尹壮图传》,第10800页。这仿佛在繁花似锦、滚油沃火的时候,当头浇了一盆冰水,让乾隆皇帝十分恼怒。他一而再、再而三地申斥尹壮图“择拾浮辞,空言支饰”,表白说自己当皇帝五十几年,用人从没有错。他指责尹壮图是“风闻取誉”,只是因为自己平庸,“内而不能升用侍郎,外而不能拣派学政,至尚书督抚之任,更难梦想”,才斗胆上书,哗众取宠。乾隆甚至说,尹壮图的这点儿小伎俩“岂能逃朕洞鉴”,他当皇帝“今已五十五年,寿跻八秩,纵览万几,自谓勤政爱民,可告无愧于天下”。(61)据记载,乾隆皇帝对此非常恼怒,罕见地连续指责尹壮图,并说如果按照尹壮图的说法,岂不是“大小臣工等,皆系虚词贡谀,面为欺罔。而朕五十余年以来,竟系被人蒙蔽,于外间情形,全无照察,终于不知”。所以下令让尹壮图一一提出证据,最后说,“朕从不肯颟顸混过,自有办法,尹壮图不可徒以空言无实,自蹈欺罔之咎也”。据《清史稿》卷三一九《和珅传》记载,乾隆让尹壮图去勘察各省的情况,由于和珅派户部侍郎庆成监视尹壮图,每到一处先做手脚,“挪移既足,然后启权,迄无亏绌”,所以最终判定尹壮图是“妄生异议”,差一点“坐斩决”,最后被降职处理。以上见《清实录》卷一三六七,“乾隆五十五年十一月下”,第27247~27298页;《清史稿》卷三二二《尹壮图传》,第10801页。

可是,就在乾隆皇帝志得意满的时候,中国之外的世界历史已经发生根本转变,欧洲正在从传统帝国逐渐转向现代国家。自从《威斯特伐利亚条约》之后,欧洲逐渐接受一套主权国家与主权国家之间相处的原则,尽管这一原则背后还有很多问题,但各个国家逐渐摆脱帝国时代的模式。1775年美国独立战争开始,并于1776年在费城发布了《独立宣言》,而法国也在1789年爆发大革命,颁布了宣扬自由平等的《人权和公民权宣言》,特别是英国自从前面提及的洛克的《政府论》出版之后,“宪法妥协(constitutional compromises)”成为确保社会凝聚、防止分裂和战争的国家制度,限制了国王的专制权力,从而成为“世上最强大的国家”。

然而,从康熙、雍正和乾隆三朝的一百多年来,大清帝国越来越强化了专制制度。1790年的乾隆八旬寿庆,也许显示了最集中也是最强大的皇权。可是这种制度留下了相当多的棘手问题,也造成了后世严重的危机,其中:(1)没有“祖国/国家”和“朝廷/皇帝”的自觉分际,而相信“朕即国家”,政治权力就可以用皇帝或国家名义为所欲为,制度和政策就缺乏理性。(2)没有中央和地方的各自分工与权利分配,地方、乡绅、商贾就缺乏积极性,社会力量就无法形成,商业贸易也没有制度保障。(3)皇帝或者朝廷的权力太大,政治权力和文化权力就不能分化,知识分子或者说精英阶层就不可能成为批评和监督的力量。(4)皇帝、天朝为中心的朝贡制度,它本质上是政治的,而不是经济的,因此不能放任商业贸易的自由发展。这些隐患使得清代中国从盛世之后就陷入困境,到了晚清局面已经不可收拾。尽管湘军、淮军为代表的地方力量崛起,尽管清流之类的士大夫兴起,尽管各个口岸被迫开放,但为时已晚。如果把这一切与欧洲同时期的历史比较,就可以看出巨大的差异。

三年后,乾隆五十八年也就是1793年,英使马嘎尔尼到达承德谒见乾隆皇帝。“‘世上最强大的国家’面对‘天下唯一的文明国家’”(62)[法]佩雷菲特著,王国卿等译:《停滞的帝国:两个世界的碰撞》,北京:三联书店,1993年,第2页。,正如法国作家佩雷菲特(Alain Peyrefitte)那部书的书名“停滞的帝国:两个世界的碰撞”。这时候,欧洲和亚洲两端的帝国开始正式面对面,而世界的历史也在这里开始分叉,这也算是一种“大分流”(The Great Divergence)吧。

结论:乾隆八十寿辰庆典:作为一个历史事件的象征意义

通过这场活动,我们讨论了几个问题:第一,从中国史角度看,18世纪后期似乎仍是大清帝国的盛世或巅峰;第二,从亚洲史角度看,1790年乾隆八十大寿时的大清与周边,未必是稳定的(政治的)朝贡圈或(文化的)共同体;第三,从世界史角度看,18世纪后期中国在表面盛世之下,其实面对的是相当严峻的历史困境。而从这一事件中,我们还可以进一步思考以下问题:

第一,为什么在中国史、亚洲史和世界史的不同视野中,同一个乾隆八十大寿庆典,会呈现出不同的意义?现在,我们应当采用哪一个尺度和标准,来评价一个历史事件?

第二,在东亚的所谓朝贡体系中,“朝贡国”(外藩)与“宗主国”(天朝)之间,朝贡国与朝贡国之间,在18世纪究竟是什么样的关系?如何看待这种朝贡体系内部的冲突与矛盾?

第三,18世纪后期,东亚诸国的政治“承认”和文化“认同”有什么变化?当时的天朝也就是大清帝国,真的有维持东亚国际秩序的政治能力和文化自信吗?