基于文化心理培育的高职生文化素养分层建构与实践

邱旭光

(浙江工贸职业技术学院,浙江温州 325003)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》提出“着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力,满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要”,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》“培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才”,进一步明确了未来高职人才培养的素质导向。高职院校人才培养目标从单纯的技能导向向职业素养与职业技能有机融合转变,遵循职业教育的规律,以正确的价值观为引导,立德树人。新时代高职人才培养目标的定位,使高职生文化素养的培育提到重要地位。文化素养是人的综合发展的终结性评价表述,是学校教育和成长环境的综合教育行为的结果,并以人的文化心理状态如思想道德观念、价值观念、思维方式、行为习惯等为最终表现,潜移默化地左右着人未来一生的“行事”。教育是一个“文化-心理”的过程,如何将高职学生的文化素养建构在心理层面,使之成为潜意识化的心智模式和习惯性的行为选择,必须深入探索文化心理的结构特点和文化素养培育的心理路径。

一、文化心理结构的特点分析

(一)文化心理结构

文化心理是人与文化共生的心理现象,文化的价值信息或印记通过人的生物价值信息、文化遗传因子等方式作用于认知主体,经过不断遭遇与选择、共构,而形成具有稳定性的、个性化的、社会化的心理状态。[1]文化心理状态包括价值观、道德情操、思维方式、审美情趣等方面。人的文化心理活动是主体从社会实践出发,在社会实践认知的基础上,吸纳历史文化,经由主体的个性化认知和实践评价,进而选择、加工、内化,上升为思维习惯的过程。人们接受教育的过程,也是文化作用于人的心理的过程,人们的行为、态度、情感、思维、价值取向等借助教育的方式和个人的经验融化为主体的心理积淀。露丝·本尼迪克特认为个体生活的历史首先受其生活的社区的环境影响,从他出生时起,他的经验、行为就受到社区风俗的塑造,“到他能说话时,他就成了自己文化的小小的创造物,而当他长大成人并能参与这种文化的活动时,其文化的习惯就是他的习惯,其文化的信仰就是他的信仰,其文化的不可能性亦就是他的不可能性。”[2]文化心理就是在这样的“特定的环境”中生成,这种在历史的经验中凝结、积淀下来的完形(格式塔),就是人的文化心理结构。

有学者认为:“文化心理结构是指特定民族在长期历史发展过程中,由一系列相对稳定的文化条件相互作用而形成的心理素质、价值体系和思维方式的总和。”[3]这是从跨文化比较的视角所作的实际是社会文化心理结构。基于个体的文化心理结构,是教育的指向所在,因此对它的定义,也当从个体的心理结构(图式)入手。因此,文化心理结构是文化作用于个体的心理,而形成的整体性的自主认知体系,它表现为主体知觉、思维、转换等内在的心理行为、基本构架或构造,即完形。人的文化心理结构一方面受到个体生理心理特征的制约,同时又受实践经验和教育的文化性习染,共同构成潜意识的情感、思维、认知等深层的心理倾向,产生内在的文化遗传功能,体现个体对真、善、美的态度。文化心理结构是一个动态的具体结构,习染、继承、选择、转换、积淀,影响主体对认知客体的判断(评价)、选择,以及主体的认识方式,进而影响到主体的认知成长。

(二)文化心理结构的特点与分层

从认识论角度分析,文化心理结构具有以下四个特征。

整体性。人的心理结构是一个有机的整体,从知觉到建构乃至表达是一个瞬时而系统的过程,格式塔结构主义的核心就是整体性。文化心理的知、情、意、行或者价值观、道德观、思维方式、审美情趣、行为习惯等文化心理子系统是一个整体的场,共同构成文化心理素养。各个子系统又各自包含它们的构成要素,形成层次性子结构,各子系统之间互相联系、互相作用,共同发挥系统功能。

自主性。皮亚杰认为“一个一切结构的结构是不会实现的”,结构不先于它们所依靠的实体,不是结构“事先决定了动作和种种构造过程”[4],主体在建立其文化心理结构时会充分发挥自身的调节作用,主体是一个功能作用的中心,它具体地、历史地经验外界赋予的一切信息,在动态的不断建构中选择、吸纳、组合时代发送的信息,即信息的存在与接受是双向的、动态的、可选择的。

构造性。皮亚杰否定先验的上帝赋予的永恒的“理念”,而将科学的认识论锁定在构造论,包括结构过程的演化和文化积淀的原始的脱氧核糖核酸的产物。文化心理结构的构造性不仅体现在结构的系统性、普遍联系性,还体现在原生性层次性和组合性。它以场模型或类似坐标图式的形式内在地建构着规范、准则、标准、范例,支配着主体的一切认知活动,既有着明显的文化经验倾向,又有着显著的个性特点。

稳定性。一个人的文化心理结构一旦成型,就会对个体的认知活动和行为选择产生决定性的制约作用,这种制约作用是潜意识的、长久的,正如文化心理结构的形成是一个缓慢的长期的过程一样。潜移默化、润物细无声、固执、迟钝、惯性是它的外在表象。知、情、意、行自然而然地纳入主体一贯的心理价值取向之中,文化心理结构始终支配着个体的心理活动。

这四个特征共同影响着主体对知、情、意、行的选择与表达,也就是说主体的态度最终受制于文化心理结构的选择,有什么样的文化心理,就表现出什么样的态度。依据整体性、构造性特征进行结构分层,可以将文化心理结构分为思维方式、情感方式、价值方式、行为方式四个维度的构成机制,其中价值取向具有支配性“习惯”功能。也有学者将文化心理分为表层结构、中层结构、深层结构三个层次,这是基于文化分层的传统方法进行的分析。将情感、意志和风尚习俗归于表层结构;将观念归于中层结构,认为是理性积淀的结果所致;将精神本质归于深层结构。三个层次有机统一,整体地、历史地、现实地融为一体[5]。各个层次的形成有着它的历时性、价值性和特殊性,也为文化心理的培育提供了现实的实在性。

二、文化素养的分层培育与模型建构

(一)文化素养分层培育

基于文化心理结构的特点与分层,对于文化心理的培育也具有分层培育的性质。将高职学生的文化素养建构到心理层面,积淀为文化心理结构,需要把握思维、情感、价值、行为四个维度,落实到每个学生的知、情、意、行的自觉表现上来。作为职业教育人才培养的文化素质构成,人文素养、专业素养(职业技能)、职业修养、隐性素养是“骨与肉”一体的关系。人文素养、职业素养具有高度的近似性,但在职业教育中处于不同的层次,人文素养表现为人格文化,属于文化心理结构的深层范畴,即精神文化的培养;职业修养表现为职业文化,职业品质和职业习惯,属于文化心理结构的中层和表层范畴,即实践层面的文化培育。专业素养(职业技能)着重于专业精神和专业技能的培养,是工匠精神与专业能力的有机合成,核心是职业技能,可以称为匠心文化或专业文化,属于文化心理结构的表层范畴。隐性素养是一个系统工程,受教学文化或环境文化的影响,是学生文化素养潜移默化得以成形的基础条件。四大素养从不同层面、不同角度共同作用于高职学生知、情、意、行四个维度的文化心理培育,促成学生文化素养的提升。

文化素养分层培育的主渠道是课堂教学,这是学校育人的本质特点。文化素养的分层培育必须从课堂抓起,是因为职业教育的载体是知识,课堂是教学的核心平台。人职匹配的高素质职业者首先是职业的文化人,他们对职业的热爱既表现在懂专业知识,又晓专业技能,心向往之与行而贯之是统一的。课堂作为高素质人才培养的基石,显然要策划好教什么、开什么课程、配什么样的教师、教与学联动用什么样的方式方法等。文化素养本身也包含技能,而技能就是素养的一部分。讲文化素养,离不开具体的专业方向,有了专业支持,素养也会鲜活而丰满;同样,讲技能,静态的技术只有能动的人,通过有素养人的文化解读,技能才会有意义有价值。

(二)分层培育的模型建构

鉴于文化心理是人与文化共生的心理现象,文化心理结构属于个体的深层认识机制,文化的内化需要借助教育行为、社会生活环境来达成,文化的外显则通过思维、情感、行为来表达。文化内化的过程既表现为受教育的过程,也表现为环境熏染的过程,这一过程最终促成文化心理结构的生成。高职生文化素养的培育受文化心理结构的分层影响。高职教育必须尊重文化心理的规律和高职教育规律,实施文化素养分层教育。

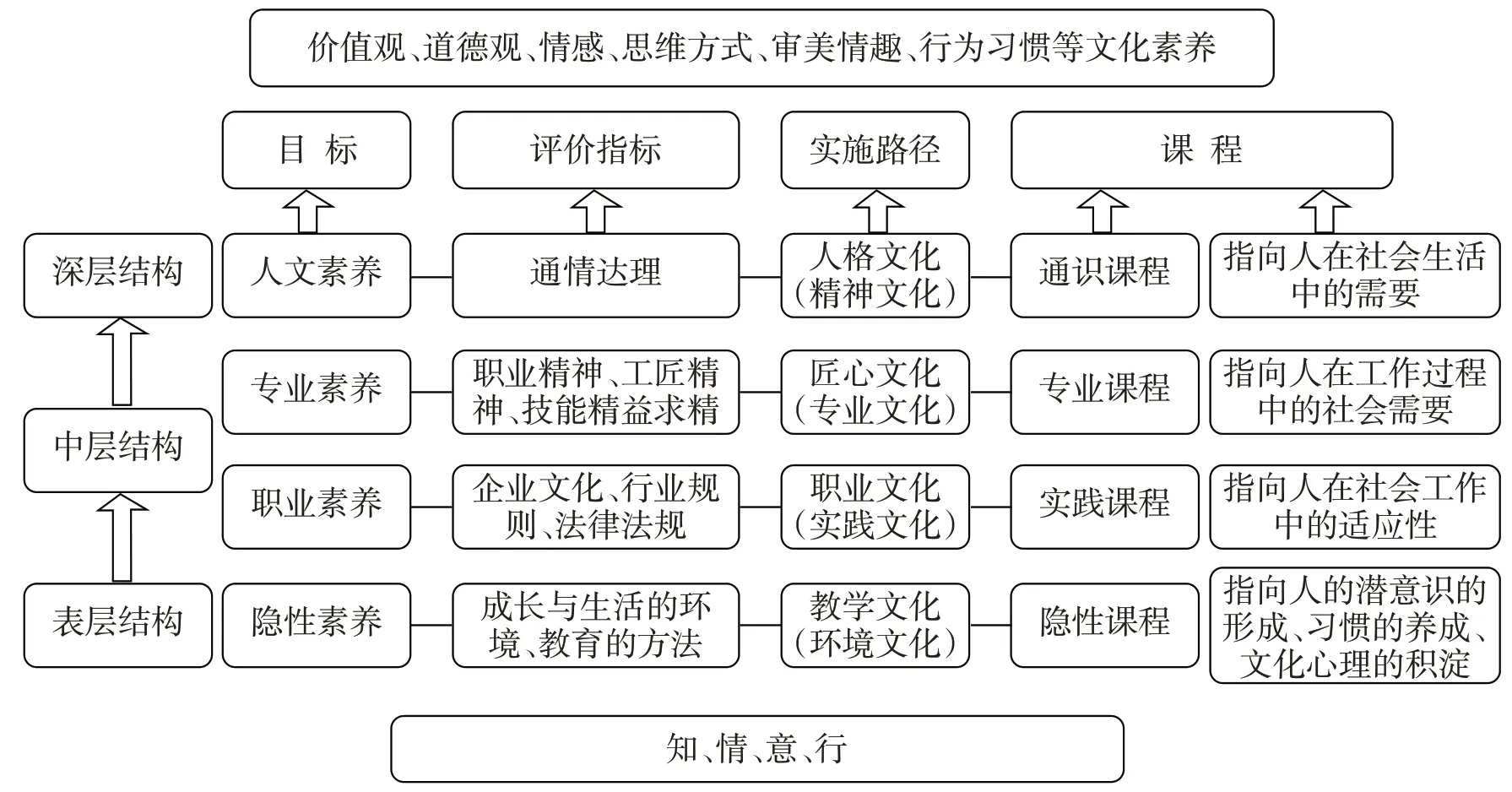

依据职业教育人才培养的特征和规律,高职生文化素养构成分为:人文素养、专业素养(职业技能)、职业素养、隐性素养四个层面,也即四个子系统。高职生文化素养分层培育的基本内涵为:人文素养、专业素养(职业技能)、职业素养、隐性素养四类素养培育的一体化设计,以达到使学生具有良好的价值观、道德观、情感、思维方式、审美情趣、行为习惯等文化素养的目的。该模型的设计理念是:全程融通,即从学生入校到毕业,从课堂教学到实践教学;全体融通,即全体学生、全体教职人员,人人重视素养,人人展示素养;全面融通,即从课内到课外,从校园到实践基地、合作企业,从显性到隐性,使整个教育系统、教学环境处处渗透着文化素养意识,展现工匠精神。在整个教学过程中,文化素养四个子系统的教育相互融合,彼此渗透。高职生文化素养分层培育模型建构如图1所示。

图1 文化素养分层培育的模型建构

高职生文化素养分层培育的模型中,人文素养所要达成的基本目标是德智体美劳全面发展的“人”。这个“人”是“社会生活”中的“人”、家庭中的“人”,这个目标所要培养的文化是人格文化,也就是精神文化。为达此目的,需要借助通识课程的设计,以实现人在社会生活中的需要。专业素养所要达成的基本目标是培养学生的职业精神、工匠精神,在技能上精益求精,对专业深入钻研,具有熟练的、精深的专业技能。这个“人”是工作中的“人”,这个目标所要培养的文化是匠心文化,也就是专业文化。为达此目的,需要通过专业课程的设计,以实现人在工作过程中的社会要求。职业素养所要达成的基本目标是通过学生在企业(或社会组织)中的实践,熏染企业(组织)文化,培养学生的行业规则、法律法规意识。这个“人”是社会中的“人”、组织中的“人”,这个目标所要培养的文化是职业文化,也就是实践文化。为达此目的,需要通过实践课程的设计,以实现人在社会工作中的适应性。隐性素养目标的实现,是通过设计学生成长与生活的环境、改进教师的教育、教学方法,使学生在一种优秀的文化环境中耳濡目染、潜移默化。这种环境不仅是课堂教育环境,更应该是校园环境、行业环境、社会环境,即第二课堂环境。这个目标所设计的文化是教学文化、教育文化,也就是环境文化。为达此目的,需要通过隐性课程的设计,以实现人的潜意识的形成、习惯的养成、文化心理的积淀。

三、高职文化素养分层培育的课程体系设计

(一)课程体系总体设计

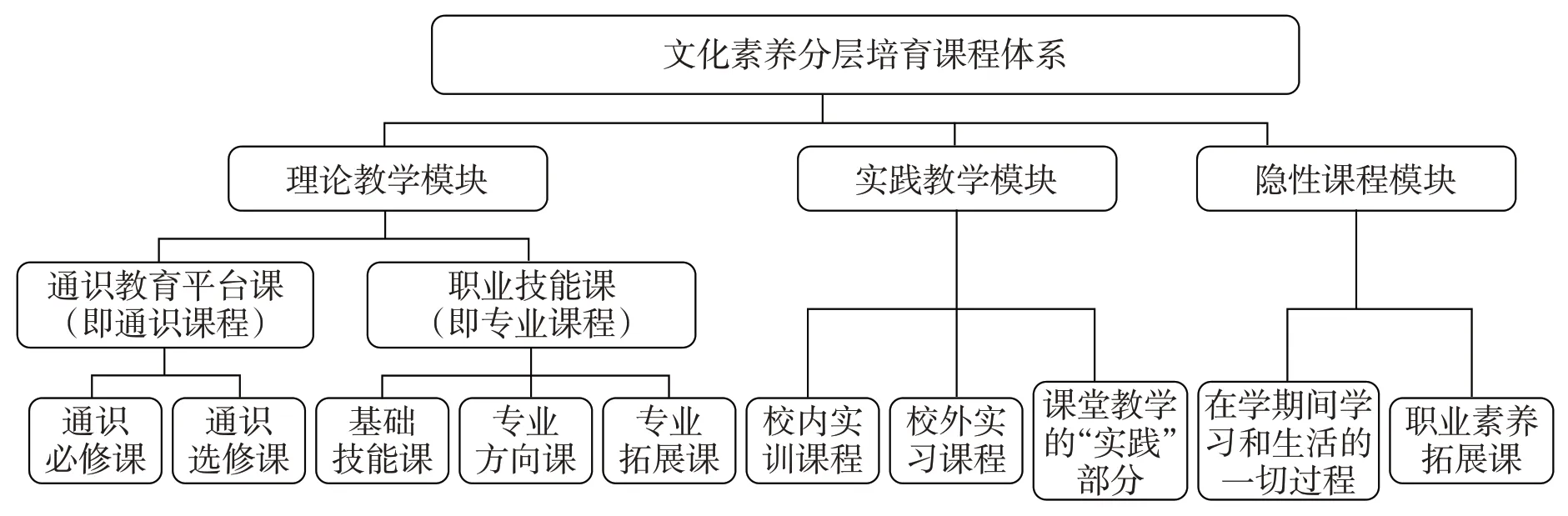

根据国家高等职业教育政策,结合高职生文化素养培育的心理规律、文化心理结构的特点,以及文化素养分层培育模型,在高职生文化素养分层培育理念指导之下,围绕学生素质、学生质量、职业发展、终身学习等要求设置课程。课程设置采取结构与模块相结合的方式,每个结构包括若干模块,模块下包括若干课程。课程按性质分为必修和选修两类。课程体系由通识教育平台课和职业技能课加职业素养拓展课三大模块构成。

理论教学模块由通识教育平台课(即通识课程)和职业技能课(即专业课程)构成。通识课程旨在系统地培养学生的人文素养,共同形成职业迁移能力并渗透到职业技能的教育之中;职业技能由专业基础能力、专业核心能力和专业拓展能力三种能力构成,共同形成职业专业能力、专业素养,并渗透到人文素养的培育之中。通识教育平台课由通识课程必修课(整合传统的公共基础必修课)和通识课程选修课(整合传统的公共选修课、素质拓展课之类)构成;职业技能课由基础技能课、专业方向课和专业拓展课构成。技能教育中渗透素养教育,素养教育中贯通或者借助技能教育的因素。实践教学模块主要由实践课程承担,实践课程包括校内实训课程和校外实习课程(校企合作、工学结合),以及理实一体、学做结合的课堂教学的“实践”部分。旨在通过全面、系统的实践教学,培养学生的职业素养。隐性课程的建构是广义的,涉及学生在学期间学习和生活的一切过程,其中理论教学和实践教学中教学文化的涵养和学校校园文化的熏陶,是文化素养生成的环境因素和基础;为此,还可以专门设计职业素养拓展课模块,以便有目的地增强隐性素养对学生的影响,增强学生迁移能力和环境适应性。职业素养拓展课模块可以加强校园文化对学生的素质熏陶显性化、课程化,是一种新的尝试。该模块设立两类选修课程:开放实训课和跨专业技术课。通过三大课程模块和环境的有机融合与共构,有效达成文化素养培育的目标。

图2 高职文化素养分层培育课程体系总体框架

(二)课程实施中要解决的几个核心问题

第一,通识课程建设是核心。高等职业教育通识课程与传统人文素质课程、公共课程如何实现优化整合?长期以来,将通识课程等同于校内原有公共课程或是将通识教育与人文素质教育相混淆的现象在众多高职院校一直存在。明确三者的区别,并进行优化整合,是亟待高职院校解决的重大问题,也是文化素养分层培育得以实现的核心关键。而要解决这个问题,首先是观念的转变,由能力本位的高职教育观,提升为德智体美劳全面发展的教育观。十八大以来,立德树人,提高人民综合素质,促进人的全面发展,已经成为基本共识。在此理念之下,重构高职生文化素养培育课程体系,才能培育出适应新时代发展需要的德智体美劳全面发展的高技能人才。第二,隐性课程是难点。其中,学生在学期间学习和生活的一切过程,在于高职院校校园文化、第二课堂等学校教育、教学整体生活、学习环境的设计;而理论教学和实践教学中教学文化的涵养,则更多地来源于师资的内在素质,是整个教育过程中的有机渗透;职业素养拓展课是对隐性课程的有效补充,该模块考验课程设计者的文化素养培育的系统设计水平,而不是“点缀”。第三,实践课程易虚化。无论是校内实训课程、校外实习课程,还是理实一体、学做结合,在实践操作的过程中,文化素养培育环节常常被忽视,被“遗忘”,而且这一环节也是实践与素养培育结合的难点。因此,在实践教学环节,引导教师重视文化素养培育,加强教师自身素养对学生的感染,帮助教师提炼实践环节的文化素养元素,有意识地传导给学生,是比较切合实际的有效途径。