笔补造化天无功

——黄秋园的“匡庐”系列作品解析

文/石进旺

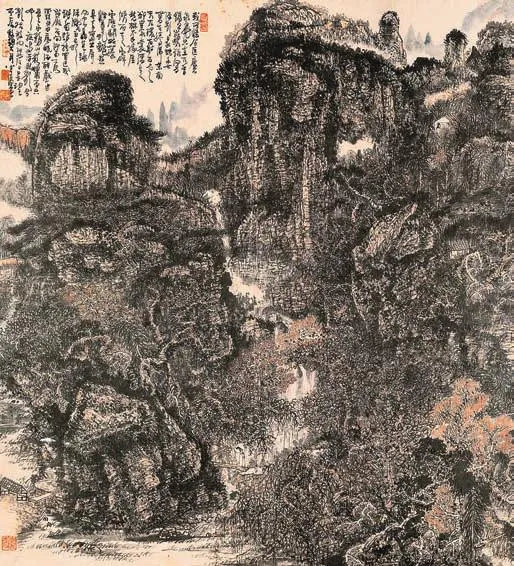

匡庐三叠泉 123cm×115cm 1976年

黄秋园(1914—1979),江西南昌人,生前为普通职员,甘于清贫,独热爱传统艺术,生前寂寞,殁后始享盛名,被列为自晋代、唐、宋、元、明、清至近现代“一百位美术巨匠”之一。

黄秋园先生晚年一大批“匡庐”作品的横空出世,奠定了他在近现代美术史上无可替代的大师地位。如果以传统论,张大千融中汇西的泼彩山水;傅抱石肆意纵横、笔惊鬼神的写意;李可染黑入太阴的积墨都没有黄秋园山水来得纯正。就是说黄秋园的艺术没有丝毫受西方或者其他民族的文化影响,他传承的是地地道道的中国传统艺术。

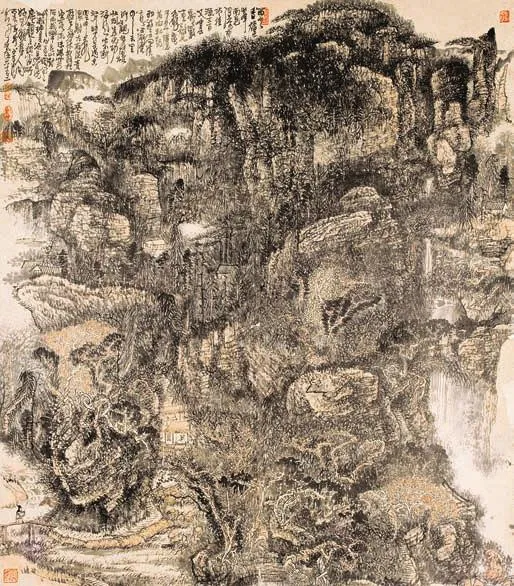

匡庐溪居图 123cm×115cm 1976年

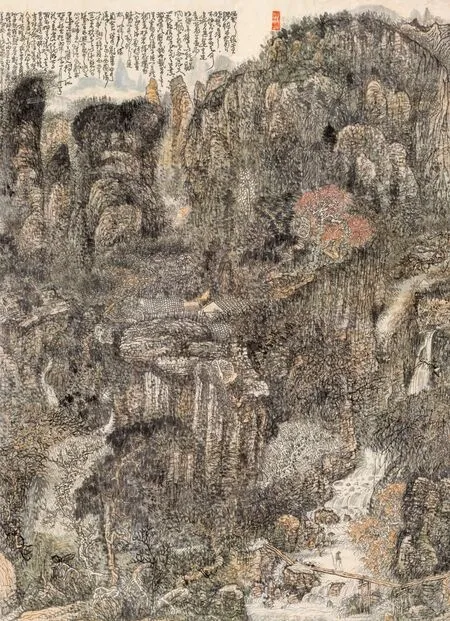

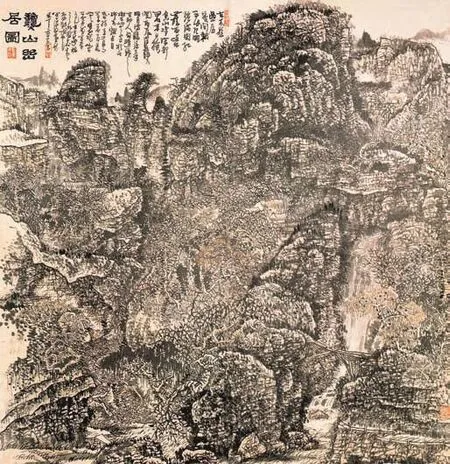

匡庐揽胜 137cm×122cm 1978年

张大千无疑具有极其深厚的、全面的传统修为与功力,他创作了许多数量庞大无与伦比的作品,尤其晚年的泼彩融合了西方抽象意蕴,将中国画推向了一个新的境界和高度。

傅抱石的传统功力达不到张大千和黄秋园那么深,他吸收了日本一些绘画元素加之他天纵奇才,自创“抱石皴”,用墨胜于用笔,画面墨气淋漓,水雾弥漫,渲染得当,有如神助。

李可染对待传统的态度是以最大勇气打进去,再以最大勇气打出来。他跟随黄宾虹十余年,得宾虹老人真传,再借以西画功力,他所画的山水厚重浑伦,黑入太阴。

这里面唯独黄秋园为一介布衣,也没有大师级的老师,全靠学习传统的套路:从师古到师心再到师法造化。他也没有受到彼时名人、政要的关注和眷顾,只能一心一意埋在自己的书斋里做自己喜欢的事。因此也无名利的羁绊,所以练就出一身本领,他的绘画风格之多、手段之博、画种之全、功力之深可以说近现代除张大千外无人可与之抗衡,甚至如可染先生说的“二石、山樵在世亦必叹服”。可染先生将之与黄宾虹相提并论,甚至说他犹在黄宾虹之上,诚为知者之言。

黄秋园自退休后,开始两大系列的工作,一是梳理中国传统技法并按照自己的理解和技法重新临摹宋元大师的作品;二是开始为家乡的名山“匡庐”写照,这个时期诞生了大批经典传世的作品如:《庐山图》《匡庐三叠泉》《匡庐胜景》《匡庐揽胜》《秋山幽居》《匡庐浓翠》《庐山揽胜》《秋山胜揽》卷、《庐山胜游》卷等一大批鸿篇巨制。这批作品尺寸之大、之长在秋园先生遗作中都是空前的。这批作品完成在一段时间内,其间前后亦有许多小尺寸的精品力作问世,在这批作品前完成的应该是为这一“匡庐”系列做好各方面的准备,如笔墨、构图、章法、组织、氛围等。因此可以说这一系列的作品是他积几十年功力打造,熔唐、宋、元、明、清艺术为一炉的前无古人后亦难有来者的“匡庐”系列,从而使庐山这座历史文化名山真正有了自己的形象代言人(之前唯明代沈周画过《庐山高图》,但也仅是借庐山之名而无庐山之实)。

这一系列皆以唐人气韵、宋人丘壑、元人笔墨、清人二石精神,以庐山为师,以心为神,是融合了他足迹走过,眼中看到,笔下临过的所有的山川河流而蓄存到胸中,幻化到笔下的那种来源于庐山却高于庐山的“大匡庐”系列。

唐人气韵反映在画中古雅朴拙,流美自然,看到这些画我们似乎穿越到了古代,山中的一草一木都是自生自灭、欣欣向荣的,没有丝毫现代烟火与喧嚣,随时让人能联想到唐时的诗人隐士山中仿贤、客话的情景。大山的苍翠与植被的繁茂恰如一个时代的气象欣欣向荣、蒸蒸日上,气象宏大。

山水画由唐入宋是由成熟期走向巅峰的一个阶段,艺术创作受当时理学思想的影响,以准确描绘出客观物象或称为中国式再现为目的,穷追物理,格物致知,要求再现山川大地,以达到不下堂筵,坐穷泉壑,通过观赏山水“澄怀观道”。为达到此目的要求画家所画的山水可行、可望、可游、可居,这对丘壑的审美提出了极高的要求。

清代龚贤提出“丘壑虽在画最为末端,恐笔墨真而丘壑寻常,无以引卧游之兴,此时便当搁笔竭力揣摩一番,必思一出人头地丘壑然后续成,必笔法、墨气、丘壑、气韵全始可称画”。龚贤的丘壑基本秉承宋人董、巨、范及“元四家”等。

黄秋园的艺术轨迹也是如此。这批“匡庐”系列完全是北宋气象:深山大壑,茂林叠翠,人物的设置基本都在山脚下、溪水边、板桥上,这些人物实际上已化身为我们的导游,引导我们走在巨岩幽壑里,仰望群山,俯瞰云河,视雄峰摩岭,仰观造化工。人虽渺小然与自然融为一体,呼吸着山林的清新空气,穿梭在密林幽径间,探寻着山泉的源头,渡过危桥野栈,叩开柴门茅舍,品苦茗,供麦饭。画面散发着作者蓬勃无限的内心世界“契默造化,与道同机”,已透过纷纭万象,握取宇宙自然阴阳相生、有无相成变化流衍的规律,已于造化契合为一,由“艺”进“道”了。

黄秋园学习宋人的丘壑却以元人笔墨出之。元人提倡“书画同源”,求笔法见墨趣。黄秋园的画气韵生动,皆得自其深厚的笔墨功夫。作为“筋骨”的笔和作为“血肉”的墨在他手中用来是笔笔入纸,笔笔分明,力透纸背,精准把握笔墨相生相发的规律,挥毫运墨已达笔中含墨,墨中见笔,枯中有血肉,湿中有筋骨的境界。他把墨的浓、淡、干、湿、焦相互运用得炉火纯青。笔墨无数次的叠加或横点或竖点,或散点或破点,或积墨或破墨,线条或如锥画沙,或粗头乱服,或明或暗,画面许多地方或点或树或草全部融在一起,近视几不类物象,远观则景物粲然,层次分明,都统一在完整的画面中、在幽邃博大的群山中,这里他已将黄鹤山樵、“二石”悄然融为一体,不论王蒙的繁复苍郁,林岚丰茂,气势苍茫,还是石溪的粗头乱服、幽奥玄邈,石涛的排挤纵横,黄宾虹的含浑无尽,黄秋园都将之融合并发挥到极致,比王蒙更苍浑繁郁,比“二石”更朴茂华滋,比黄宾虹更富于丘壑之美。

龚贤曰:“若大丘壑,非读书养气,闭户数十年未许轻易下笔。古人所以传者天地秘藏之理,泄而为文章,以文章浩瀚之气发而为书画,取证于晋唐宋人则得之矣。”

秋山幽居图 128cm×116cm 1977年

综观秋园先生“匡庐”系列,感叹他胸中丘壑之无穷,笔墨之无限,意境之无尽。我们之所以在如此密满的山中不觉堵塞,相反却能感受的清新的山林气息,得益于他对物象的把握及对空间的处理,对景物的组合。

只要画面有桥、有路,我们都可以沿途而行,那若隐若现的石阶、小桥即是空间、透气点;只要有水,我们就能顺着水源向上、向深处寻幽探胜。水可以穿过的地方,可以流经的山谷即是空间、透气点;那留着白瓦透着光亮的茅舍、泛着白云的山谷、那不着色的夹叶树、盘曲如爪的树根无不是空间、透气点。这些空间可以行走,可以攀援也可以想象。

古人论北宋人千丘万壑无一笔不减。元人枯枝瘦石无一笔不繁。

黄秋园以北宋人千丘万壑运元人笔墨,辩证地融合了两代特色,独辟蹊径,做到了丘壑求天地所有,笔墨求天地所无。他的艺术不仅突破了前人,也启迪着后人,他的绘画理念技法可以说为后人提供了源源不绝的智慧和宝藏。他的“匡庐”系列可以与清代“新安画派”笔下的黄山白岳媲美,乃至于有更大的超越。