民国时期的北京书风·章炳麟

文/邹典飞

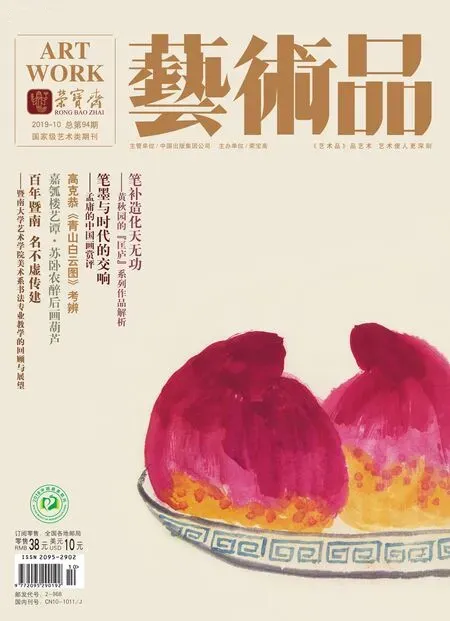

章太炎像

章太炎(1869—1936),初名学乘,字枚叔,号太炎,后改名炳麟,浙江余杭人。早年从外祖父朱有虔读书,习《春秋》。后从俞樾于杭州诂经精舍读书七年。清光绪二十三年(1897),任上海《时务报》撰述,宣扬改良思想,因参加维新运动遭通缉,流亡日本。1903年,在《苏报》上发表《驳康有为论革命书》一文,将光绪帝指斥为“载湉小丑,未辨菽麦”,并为革命家邹容《革命军》作序,因此被捕入狱。1904年与蔡元培等人联系,发起成立光复会,并加入同盟会,任《民报》主编,与改良派论战。1909年,出任光复会会长。清宣统三年(1911),上海光复后归国,于次年任《大共和日报》社长,同时兼任孙中山总统府枢密顾问。民国后,因反对袁世凯称帝,被袁氏囚禁于北京,他绝食以抗,最终获得释放。1917年,参加护法运动。晚年,在苏州设立章氏国学讲习会,开馆授徒。其一生著述颇丰,代表者有《章氏丛书》《章氏丛书续编》《章氏丛书三编》等。

章太炎是中国近代学界最具传奇色彩和争议的人物,一生屡遭世变,卷入到各种政治斗争当中。作为民国开国元勋,章氏的政治地位仅次于革命先行者孙中山、黄兴等,从政之余,他勤于著述和讲学,于经学、文字学和音韵学均有极深的造诣,加之精通书法,故其被视为民国时期带有革命色彩之朴学巨擘。据学人厉鼎煃记:“先生(章太炎)为人隆准,盖多才之征。”章氏友人刘成禺在《世载堂杂忆》中讲:“章太炎与人讲音韵、训诂,不甚轩昂,与人谈政治,则眉飞色舞。”他还曾面折新文化健将刘半农,但独畏服遗老沈曾植,在罗振玉之孙罗继祖眼中“大抵太炎个性特强,不欲苟同于人,行事立言,皆不免流于偏执”。此评价确有一些道理。如章太炎对康有为的一些学术观点采取敌视态度,对康所著《广艺舟双楫》中的尊碑思想也不甚赞同,甚至康喜用羊毫,章太炎则偏用狼毫加以区别。他在某次和朋友的闲谈中还曾说:“吴大澂在甲午战争中的狼狈相,简直好笑!吴用金文证明《尚书》的‘宁王’即‘文王’,简直是无稽之谈。”对金石学家吴大澂考释错误结合政治上的失败加以批评。甲骨文出土较晚,章太炎对此一直持怀疑态度,据其弟子姜亮夫分析:“先生(章太炎)于小学,沉雄劲伟,贯穿音义,有三百年来过人之处,然于字形则不甚究心。甲文之要,则专在于形体,其事遂大相左。且甲文形体又与秦篆殊,亦因与汉人所订之经典文字殊......又与己所持之音义一贯相扞格,而征之载籍,又‘无足信赖’,故先生辟之,语无游词,则致疑于龟甲兽骨之存在,盖必有之结果。”可见章太炎质疑甲骨文之缘由。与章氏有过交往的学者马叙伦曾撰有《石屋余渖》一书,此书保留了许多马先生对当时学者书法的评价,其中《章太炎》一文记“太炎不能书而论碑版法帖,盖欲示无所不知之博耳”“太炎为袁世凯幽居于北京钱粮胡同时,以作书自遣。日有大书,常书‘速死’二篆,大可尺五六。悬之屏风,遂趣其长女自缢。然此二篆颇有二李二徐之笔意”。马叙伦本人亦精研书法,故马先生所见所评应相对客观。被袁世凯幽禁期间,章太炎还为自己写好“章太炎之墓”五字,托弟子杜天一携出,后杜天一去世后,又转托女儿杜时霞保存。此五字以小篆写成,字势舒展刚劲,极有气魄。此时章太炎之友同盟会会员陈干亦曾设法援救,他们二人在扶桑馆(北京东单牌楼日本人开设的一家旅馆)中饮酒赋诗,酒后痛诋袁氏,章太炎还狂书“杀、杀、杀、杀、杀、杀、杀,疯、疯、疯、疯、疯、疯、疯”对联加以泄愤,陈干非常欣赏此联,特请石匠刻成石碑立于家祠之中,至今犹存。鉴于章太炎在政坛、学界的特殊地位,他晚年一度鬻书为生。据说章氏不用登广告,上至军政要员、社会贤达,下至各会党成员、三教九流,无不奉章先生墨宝为珍品。求其写字的人极多,他都来者不拒,只要投其所好,即为人作书,因此章太炎书法的存世量不少,在旧京书坛中的影响深远。

楷书条幅

民国时期,章太炎以饱学之士身份涉足书坛,他精于古文字学,其书法一度影响很广,他的弟子很多为民国时期著名的学者,如钱玄同、许寿裳、朱希祖、黄侃、沈兼士、马裕藻、周树人、周作人、易培基、马宗霍、王仲荦、姚奠中、姜亮夫等。诸弟子在书风上均或多或少受其影响。

章太炎虽有少数论书文章,但并未留下系统的书学论著,故只能从时人的回忆中探寻。据其弟子姚奠中回忆,章氏并不排斥碑派书法,在谈到汉碑时认为,《石门颂》《天发神谶碑》《三体石经》是不可不学的,而《郑文公碑》《石门铭》是楷书的门径。他还曾言“然一二善书者,皆从法帖得津,次及碑版,则形神可以不离;其一意石刻之士,持论则高,大抵得其形模,失其神采”。因此归纳,在章太炎心中,碑是“形”,而帖是“神”,无神之形如同躯壳,碑帖结合才是明智之举。章太炎专门谈及书法的文章不多,据学者研究统计,仅有《论碑版法帖》《与汪旭初论单钩书》《小学略说》《新出土三体石经考》《石鼓说》等数种。对于章氏书法,以沙孟海的评价最为人所知,沙先生认为其书法“结法用笔与后来出土的战国墨书竹简和铜器刻款多有暗合之处,自成一家面目”。章氏代表之作《终制》篇中书法“体势在篆楷之间,更多近似近年新出土的《睡虎地秦简》”,属“古文字学别派”。而顾廷龙则评其篆书云,“信笔书之,或录全文,或节片段,乘兴命笔,无拘虚矜持之迹,有端庄流利之妙”。章太炎晚年时写字,以钟鼎文为常,喜一人牵纸,振笔疾书,用笔酣畅淋漓。笔者认为,如深究章太炎书法风格,离不开其经历和学识这个最重要的背景。他继承了其师俞樾的书学思想,俞先生擅长隶书,得《张迁碑》《汉三老讳字忌日记》之神髓,作书喜掺入篆书笔意,整体书风静穆含蓄,高古卓茂,一派纯儒风范。

篆书五言联

章太炎书法常见者有行草和篆书两种风格,其行书早年具有一定的帖学功底,从他二十余岁所书《膏兰室札记》来看,字写得相对规矩,非如晚年所书之放逸。中年以后章氏书法倾向碑派,但取法不甚明显,故此推知他对书法并非刻意仿摹某家某派,而是利用自己的文字学功力和学识加以驾驭,用笔圆转,字势雄奇。章太炎晚年作书更为得心应手,随意挥洒,变化如太空之行云,纵横无迹,又如飞仙御风,莫窥行止。面貌古拙而灵动,生涩而不呆板,将枯笔、涩笔运用自如,尤显得老辣倔强,雄直疏宕。与其行草书相比,章太炎的篆书更为世人所推崇,除马叙伦提到的具有“二李二徐之笔意”外,其篆书以《说文解字》为准则,注重用字的准确和标准,但他又未步趋于清人钱坫、洪亮吉等传统篆书风格;对于清中晚期邓石如、吴让之、赵之谦的篆书,似乎也未曾涉猎;而同时期的吴昌硕、黄牧甫篆书,章也未有明确的点评。因此来看,章太炎从文字学出发,并未对清人的篆书成就加以利用,其书法直取“二李二徐之笔意”,也可见章氏的孤傲和崇古情怀。从章太炎一些篆书作品分析,他或许借鉴了《天发神谶碑》的方折及一些金文的结体,来完备其篆书风格。客观地讲,章太炎过于恪守篆书文字的准确性,反而失去了艺术的情趣,体现出一种学人书法的保守心态。除篆书、行草书外,章太炎还能书一种楷篆相参的字体,民国时期以此法进行创作的人并不是很多,但也非由章氏始,如民国元老吴稚晖亦能作此类字体,吴先生七十七岁时,蒋介石曾请他写《蒋金紫园庙碑》,全文八百余字,吴稚晖仅以两个半天写成,陈布雷以“圆浑凝重,苍劲有力而力不外露,是楷书篆化的精品”加以赞誉。章、吴均为民国元勋,且均能以篆入楷,体现出当时书家的一种作书风气,这也是他们将篆书和楷书结合进行折中创作的尝试。

笔者通过翻阅资料发现,章太炎书房中曾悬有清代碑派书家何绍基的对联,此段记载对笔者亦有启发,特别是章太炎篆书中的一些用笔似乎受到何绍基影响。无论是章氏的篆书还是行草书,用笔取逆势,不求光洁,亦不求浓重,而是全持腕力,故用笔高古淡雅而有真味,体势开张,疏密悬殊,作书多为不经意之信笔,体现出一种卓尔不群、怪石嶙峋的姿态。与何绍基书风呈“屈铁枯藤”“惊雷坠石”相映成趣。故此,章太炎书法追求字字有来历,但对于前人的研究实践成果多持怀疑态度,反而显得孤立而无从。加之他性情高亢,精通文字学,将书法视为挥洒性情的一种方式,也为其身份增加了几分神秘色彩。

篆书《瑞安姚君墓志铭》

注释:

——钱坫