基于4D-CT扫描的调强放疗对老年肝癌患者恶性生物学指标的影响

金珊 蒋莹 谭诗生

(贵州省人民医院肿瘤科,贵州 贵阳 550002)

因肝脏耐受性不佳,易随呼吸的运动移动,定位困难,故肝癌常规放射治疗效果并不理想〔1〕。随着放疗技术的发展与完善,调强放疗(IMRT)的应用使得肝癌的放疗效果取得一定突破,现已成为射频消融治疗后又一有效的肝癌局部治疗手段〔2〕。IMRT是三维适形放射治疗的一种,在各个辐射野与靶区外形成一致条件后,针对靶区三维形状及要害器官与靶区具体的解剖关系调节放射强度,较常规三维适形放疗剂量分布更均匀,疗效与安全性更好〔3〕。IMRT若要获得理想效果,离不开照射前计划靶区的确定。既往多利用常规3D-CT扫描确定计划靶区范围,这种常规的扫描手段定义的计划靶区包含较多的非必要照射正常组织,这可能会增加正常组织受照射剂量,增加不良反应发生风险〔4,5〕。随着CT扫描技术的发展,4D-CT扫描技术的出现不仅减少了呼吸运动伪影的影响,还能够准确地对肿瘤运动特征进行描述,最关键的是,4D技术能够有效减少3D-CT扫描造成的多照或漏照等情况发生,提高放疗的安全性〔6〕。基于此背景,本研究对老年肝癌患者实施基于4D-CT扫描的IMRT,并与常规3D-CT扫描进行对比,旨在分析更安全有效的IMRT技术。

1 资料与方法

1.1纳入对象 抽取贵州省人民医院2016年1月至2019年1月收治的80例老年肝癌患者,均符合入选标准:(1)诊断标准:符合《原发性肝癌诊疗规范(2011版)》〔7〕中原发性肝癌相关诊断标准,经病理诊断与临床诊断确诊;(2)IMRT治疗指征:①不适合接受根治术或射频消融术治疗者;②接受根治术或射频消融术治疗后为彻底清除病灶者;③自身情况不愿意接受根治术或射频消融术治疗者;④经肝内肝动脉插管栓塞术治疗后病灶未彻底清除者。(3)纳入标准:①正常肝脏体积超出700 mm3;②肿瘤距离胃肠管等脏器距离超出1 cm;③美国东部肿瘤协作组(ECOG)〔8〕体能状况评分≤2分者;④Child-Pugh肝功能分级为A级、B级〔9〕;⑤年龄≥60岁;⑥肝肾功能正常;⑦患者及其家属对本次研究内容均知情并签署知情同意书。(4)排除标准:①肝炎活动期;②弥漫性肝癌;③伴其他心、肝、肾等重要脏器基础疾病者;④伴其他肿瘤疾病者;⑤意识不清无法配合放射治疗者。

1.2分组 根据随机数字表法将80例老年肝癌患者分为对照组与研究组,各40例。对照组男31例,女9例;年龄60~87岁,平均(74.12±5.45)岁;肿瘤最大直径0.9~6.0 cm,平均(3.12±1.17)cm;肝功能Child-Pugh分级:A级37例,B级3例;其中3例单发性肿瘤,37例多发性肿瘤;病理类型均为肝细胞肝癌。研究组男33例,女7例;年龄61~89岁,平均(74.21±5.56)岁;肿瘤最大直径1.0~5.9 cm,平均(3.21±1.21)cm;肝功能分级:A级36例,B级4例;其中4例单发性肿瘤,36例多发性肿瘤;病理类型均为肝细胞肝癌。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.3治疗方法 全部患者接受IMRT治疗,对照组经3D-CT扫描确定计划靶区范围,观察组经4D-CT扫描确定计划靶区范围。

1.3.13D-CT扫描 患者取仰卧位,上举双手,在平静呼吸的状态下,使用飞利浦大孔径CT扫描仪实施上腹部CT模拟定位扫描,序贯实施3D-CT轴位扫描,相关参数:扫描周期2.8 s,扫描时间1 s,间隔时间1.8 s,准直器宽度2.4 cm,重建层厚3 mm,总扫描时间30 s。

1.3.24D-CT扫描 仪器、卧位等同3D-CT扫描,相关参数:层厚5 mm,电压120 V,电流120 mA,扫描时间>60 s,重建层厚3 mm;在进行4D-CT扫描同时辅以对应治疗计划系统,并利用红外线摄像装置,将其放置于剑突附近,记录运动轨迹,同步记录呼吸信号,4D-CT工作站将运动轨迹信号转换为呼吸运动信息整合至4D-CT图像资料内,再根据各个呼吸信号将不同呼吸周期的CT图像平分为10个呼吸时相,指定T0时相作为吸气末、T50时相作为呼气末。

1.3.3IMRT治疗 患者取仰卧位,固定体位后,嘱患者平静呼吸,根据3D-CT扫描或4D-CT扫描获得的计划靶区范围设定计划靶区体积,选择5~8个共面进行照射,经剂量-体积直方图确定最佳的放射治疗方案与照射最大剂量。放射剂量1.8~5 Gy,5次/w,20~25次为1个疗程。

1.3.4随访 在IMRT治疗完成后,每隔3个月需对患者实施1次复查,包括肝肾功能、血常规、肿瘤标志物等,同时进行B超、磁共振成像、CT等检查评估其治疗效果,随访时间为6个月。

1.4疗效评价标准 根据RECIST1.1评价标准〔10〕,(1)完全缓解:全部可见的目标病灶动脉期增强显影基本消失;(2)部分缓解:全部可见的目标病灶动脉期增强显影最大直径较治疗前缩小超出30%;(3)稳定:目标病灶较治疗前缩小不及30%或增加不及20%;(4)进展:目标病灶直径总和较治疗前增加超过20%或有新病灶出现。临床控制=完全缓解+部分缓解。

1.5观察指标 (1)对比两组计划处方剂量。(2)血清恶性生物学指标:分别于治疗前、治疗结束时,采集患者外周空腹静脉血10 ml,3 000 r/min离心15 min后取上清液,-80℃保存,使用深圳晶美生物工程有限公司提供的试剂盒,根据相关操作,采用酶联免疫吸附法检测血清恶性生物学相关标志物水平,包括:①肿瘤生长相关分子:血管内皮生长因子(VEGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、基质金属蛋白酶(MMP)-2,-9;②侵袭分子:细胞间黏附分子(ICAM)-1、尿激酶性纤溶酶原激活物(uPA)、内皮细胞特异性分子(ESM)-1;③肝癌标志物:甲胎蛋白(AFP)异质体-AL3、可溶性B7(SB7)-H3、高尔基体蛋白(GP)73、组织蛋白酶(Cat)S、α-L-岩藻糖苷酶(AFU)。(3)不良反应:参照美国国立癌症研究所事件通用术语标准3.0进行评价,包括恶心、食欲下降、乏力、骨髓抑制、转氨酶升高、放射性肝损伤等。

1.6统计学方法 应用SPSS20.0软件,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验。

2 结 果

2.1计划处方剂量 对照组计划处方剂量为(49.57±2.01)Gy,明显少于研究组的(55.01±3.25)Gy,差异有统计学意义(t=9.004,P<0.001)。

2.2疗效 研究组临床控制率〔38例(95.00%),完全缓解17例,部分缓解21例,稳定1例,进展1例〕明显高于对照组〔32例(80.00%),完全缓解9例,部分缓解23例,稳定5例,进展3例〕,差异有统计学意义(χ2=4.114,P=0.043)。

2.3血清恶性生物学指标

2.3.1肿瘤生长相关分子 治疗结束时,两组血清VEGF、FGF、MMP-2、MMP-9表达均明显下降,且研究组较对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.3.2血清侵袭分子 治疗结束时,两组血清ICAM-1、ESM-1、uPA等表达均明显下降,且研究组较对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组血清肿瘤生长相关分子表达比较

与同组治疗前比较:1)P<0.05;下表同

表2 两组血清侵袭分子表达比较

2.3.3血清肝癌标志物 治疗结束时,两组血清AFP-AL3、GP73、SB7-H3、AFU、CatS表达均明显下降,且研究组较对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.001)。见表3。

表3 两组血清肝癌标志物表达比较

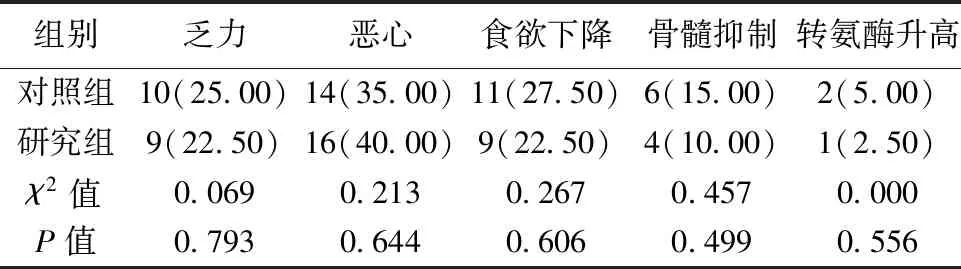

2.4不良反应 全部患者按计划顺利完成治疗,治疗期间研究组与对照组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组不良反应比较〔n(%),n=40〕

3 讨 论

手术切除、肝移植、射频消融等均是常见的肝癌治疗手段,但仍有部分患者因某些特殊原因无法接受上述治疗或不愿接受上述治疗,如合并肝硬化的老年肝癌患者,因肿瘤处于特殊部位,加之合并较严重的内科疾病,贸然实施根治术、射频消融等治疗可能会得不偿失。对于这类无法接受常规治疗的肝癌患者,目前仍无统一且理想的治疗方案,患者常错过根治性治疗机会,预后较差。

基于螺旋断层放射治疗技术的IMRT是一种能够获得理想的局部控制率与生存率的恶性肿瘤替代治疗手段之一〔11〕。近年来,越来越多研究证实IMRT在肝细胞肝癌中的应用价值,对原发性肝细胞肝癌的局部控制率为89.9%~100.0%,且完全缓解率与部分缓解率为61.2%~86.3%,1年及3年生存率分别为86.0%~95.0%、53.8%~70.0%〔12~14〕。这些报道指出IMRT并未带给患者严重的放射性肝损伤,多数不良反应是可逆且程度轻微的,由此可见,IMRT用于肝癌的治疗,特别是对于老年肝癌患者安全性好。本研究结果显示,不论经3D-CT扫描的IMRT技术还是经4D-CT扫描的IMRT技术治疗老年原发性肝癌,患者短期内疾病控制情况均理想,且治疗期间组间不良反应无统计学差异,表明IMRT治疗老年原发性肝癌有一定价值。但经比较后发现,基于4D-CT扫描的IMRT计划处方剂量高于3D-CT扫描,且疗效更好,提示4D-CT扫描确定计划靶区范围更确切,可有效避免经传统3D-CT扫描造成的多照或少照等情况,肿瘤靶区获得照射剂量更高,故治疗效果更优。

VEGF、FGF、MMP-2,-9均在恶性肿瘤中大幅度升高,能够诱导血管生成,是肿瘤侵袭、生长不可或缺的组成部分〔15〕。本研究结果表明,基于4D-CT扫描的IMRT技术对抑制肝癌肿瘤细胞增殖有着积极作用。ICAM-1多来源于肿瘤细胞,该指标高表达直接反映了肿瘤的存在与转移;ESM-1可经聚糖链结合肝癌细胞生长因子推动肿瘤血管生成,是各类恶性肿瘤预后评估的重要指标;uPA能够激活纤溶酶系统并降解细胞外基质底膜,增强肿瘤细胞穿透正常组织的能力,加速肿瘤的浸润与转移〔16〕。本研究结果显示,研究组各侵袭因子表达明显低于对照组,表明基于4D-CT扫描的IMRT技术在降低肿瘤细胞侵袭能力与恶性程度方面有一定应用价值。AFP-AL3、GP73、SB7-H3、AFU、CatS均是重要的肝癌标志物,在正常的组织内呈低表达,当肝细胞发生恶性病变时其表达将大幅度提升〔17〕。本研究结果显示,研究组治疗结束时的各肝癌标志物表达均低于对照组,表明基于4D-CT扫描的IMRT技术治疗老年肝癌可大幅度减少肝癌活力分子表达,降低恶性肿瘤细胞的活性。究其原因为,4D-CT扫描是一种用于癌症放射治疗的新型螺旋CT扫描设备,集影像引导、调强适形放疗与剂量引导放疗于一体,实现了CT成像引导下的全角度聚焦,相较于其他诸如3D-CRT等技术,其照射时间较短,治疗前可不在肝脏内放置金属标记物,属于无创操作,治疗的风险与难度更低,安全性更好〔6,18〕;此外,基于4D-CT扫描的IMRT不仅能够在治疗期间对肿瘤的运动进行实时追踪,还可经治疗前的压腹等一系列操作,减少呼吸运动幅度的影响,在每次照射治疗前进行图像引导下的匹配与校准,照射于靶区剂量更多,且不会过多地照射其他正常组织,效果更理想〔19〕。

综上所述,基于4D-CT扫描的IMRT治疗老年肝癌疗效确切,可弥补常规3D-CT扫描存在的靶区遗漏或过大等缺陷,准确定位并缩小肝癌靶区,在保证照射覆盖肿瘤的同时减少对正常组织的照射,患者各血清恶性生物学指标表达不同程度降低,肝癌细胞活性得到明显抑制,肿瘤细胞恶性程度降低,无严重不良反应,安全可靠。