近三年高考生物学北京卷“生产生活”的考查特点分析

阿茹娜 俞如旺 (福建师范大学生命科学学院 福州 350117)

核心素养视域下的高考要求学生具有科学思维能力与品质,具有解决社会问题的责任担当,能够在实践探究中从系统观、进化观、生态观角度认识自然、理解生命[1]。高考生物学北京卷试题选材聚焦生命科学的核心应用领域,贴近生产生活,将重要概念融入健康、农业、生态等问题情境,以“文字+图表”形式呈现最新研究进展、真实的实验方法和技术、真实的实验数据等信息,具有新颖先进、科学真实、信息量大的特点,同一主题的设问往往实现了学科能力任务类型的全面覆盖。

本文以2016—2018三年北京高考生物学卷为例,分析其考试基于疾病与健康、农业与生产、环境与自然三类“生产生活”情境对生物学核心素养的考查。

1 基于“疾病与健康”情境,在人文关怀中培育社会责任

近三年北京卷中以“疾病与健康”为情境考查学生营养物质的利用、免疫与调节等生物学知识的试题占非选择题部分的三分之一。此类以“疾病与健康”为背景的试题,通常以近年来具有重大突破的生物学前沿研究或社会关注度较高的高发疾病为切入点,试题紧密联系生活,围绕真实情境设计问题,保证了试题的科学性、时效性,且具有一定人文关怀,益于使学生产生共鸣(表1)。

表1 2016年—2018年生物学高考北京卷“疾病与健康”相关试题

此类试题具有命题情境新颖,问题设置形式多样,且信息量丰富的特点,要求学生获取事实依据,了解人体调节机制,利用生物学知识解释生理现象、结果,从而帮助考生学会健康生活[2],有利于学生科学素养及社会责任的培育。

1.1 以热点疾病为载体,衔接现实生活,树立健康理念 艾滋病、宫颈癌、病毒感染等近些年越来越受社会关注,命题以热点疾病为载体,真实的社会生活易激发学生思考,结合合理的问题任务,能够较全面地考查学生的科学思维水平、科学探究能力,激发学生对生命科学的兴趣爱好,引导学生关心他人,关注个人健康,树立解决社会问题的意识。

例如,2016年北京卷第29题以埃博拉病毒为背景,以中外科学家的科学研究为载体,创设熟悉但复杂的问题情境,考查考生相关免疫生理学知识。第(2)题、第(3)题主要考查学生对EV-GP抗体水平曲线图、病毒感染率柱状图等模型的运用和逻辑推理能力;第(4)题则引导学生按照实验流程图示补充、设计实验组、对照组完成实验方案,该小题存在两种方案,具有一定开放性和挑战性,考查了考生针对特定的生物学问题设计复合对照实验,并对结果提出预测的能力,该小题复杂度高,能力水平要求大大提升;而第(5)题要求考生根据本题所介绍的系列研究,提出EV病毒治疗的新的思路或建议,该小题针对熟悉的情境,为考生提供一种研究思路后,要求结合已有生活经验或生物学知识提出其他创新思路,解决此题学生需具有一定的科学实践能力和创新思维。且渗透了对学生积极运用所学知识解决实际问题、树立健康理念的检测。

1.2 命题联系诺奖,突出权威,强化责任意识 诺贝尔生理学奖或医学奖、诺贝尔化学奖往往代表了生命科学领域的最前沿发展,与生命健康息息相关,如新型抗疟药青蒿素的创制、负性免疫调节治疗癌症的疗法的发现等。命题选材联系诺奖,具有权威性与先进性,凸显生命科学研究及其社会影响力的不断发展,开阔学生视野。

例如,2017年北京卷第31题围绕疟疾的发生与治疗,介绍我国科学家临床应用青蒿素治疗疟疾的实验研究。试题以表格形式(表2)呈现真实的实验方案、材料、数据结果等,第(5)小题要求学生分析表格信息,比较实验组1、 2的自变量与因变量的差异,分析出现不同实验结果的原因;并根据3、 4组的实验结果,推断归纳实验结论。考生需厘清实验的原理及目的,分析图表中不同组别的实验结果,判断推理得出结论,考查了学生利用相关信息,结合研究目的得出正确结论的逻辑推理能力、归纳概括等科学思维方法的运用能力。第(5)题②小题“将实验中仓鼠细胞的线粒体替换为_________________,能为临床应用青蒿素治疗疟疾提供直接的细胞生物学实验证据”,实则进一步要求考生将试题中获取的知识联系实际,学以致用。青蒿素的抗疟机制是中国科学家屠呦呦及其团队的研究项目,屠呦呦因创制出新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素,与其他两位科学家一同获得2015年度诺贝尔生理学奖或医学奖的荣誉,成为首位获得诺贝尔生理学奖或医学奖的中国科学家,她及她的“青蒿素”从此备受瞩目。

表2 科学家研究青蒿素抗疟机制的实验设计

2 基于“农业与生产”情境,在科学实践中助力素养达成

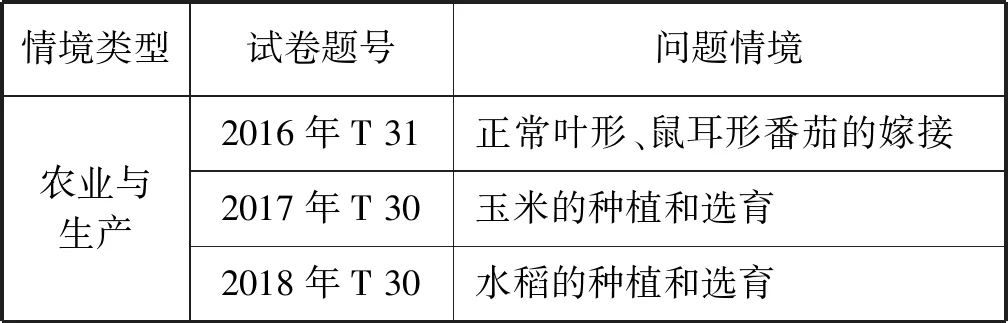

越来越多的教师意识到科学探究的重要性,认为科学探究是学生学习科学的极其重要的方式,科学探究就是让学生进行科学实验。事实上,学生探究能力、科学思维的养成不局限于探究实验。考试命题应引导教学关注科学实践,引导学生从事科学实践,参与科学话语,从而领悟科学文化,以发展科学素养[3]。农业生产中往往牵涉生物与生物、生物与人、人与自然间的相互利用、相互影响,包含着社会及个人发展需要的科学知识和实践技术。以此为素材命制试题,体现对学生科学实践的关注(表3)。

表3 2016年—2018年生物学高考北京卷“农业与生产”相关试题

“农业与生产”类试题整合遗传学、基因工程、生物育种技术等知识内容,有效考查生物学实践能力,从而引导学生体会科学的价值,关注生产实践技术,在以后的生活中参与粮食生产、食品安全等社会问题的决策。

2.1 依托传统农业种植技术,考查推理能力与创新思维 核心素养要求下的考试命题愈加注重学生的批判性思维与迁移创新能力。批判性思维意在反省、审慎思考,创新思维意在变通求异。生物学的研究对象复杂多样,生物学概念具有或然性,没有绝对的定论[4]。试题要引导考生以批判创新的审视眼光,在陌生复杂情境中整合相关生物学信息多角度阐述观点、解决实际问题。

2016年高考北京卷第31题以我国传统农业生产技术“嫁接”为主题创设思维场景,题中以正常叶形的番茄为接穗,嫁接到叶形呈鼠耳形的番茄砧木上,通过一系列设问结合图解、图表中的信息,考查并巩固植物细胞组织培养、变异、蛋白质的合成和基因工程等知识。试题涉及概念领域较丰富,设问层次化,前三小题围绕教材基础,考查学生在新情境中联系相关概念解释生物学现象的能力。第(4)题“综合上述实验,可以推测嫁接体中P-L基因的mRNA_________________”,该小题需要考生整合前面几题呈现的相关信息,根据实验设计可得到两种假设: 一是嫁接体中的P-L DNA可由砧木转移至接穗新生叶中并发挥作用;二是嫁接体中的P-L mRNA由砧木转移至接穗新生叶中并发挥作用。考生需充分理解图表信息,基于实验证据进一步分析推理,才能否定假设1,得出影响新生叶表现型的因素是砧木中的P-L mRNA转移至接穗新生叶中发挥了作用,而P-L mRNA是由砧木中的P-L DNA编码得到[5]。本题设问凸显思维开放性、创新性,实验方案的设计与结论都与学生的固有认知不完全吻合,学生需具有一定创新思维,才能对现象发生的过程及机理做出推测,有效考查了考生对信息的综合整理能力、多步推理能力。

2.2 聚焦食品生产安全,发展生物进化理念,理性看待科学技术 高产抗病抗旱抗倒伏玉米的选育、抗稻瘟病水稻的选育等是农作物实际生产种植中的难题,试题聚焦此类国家粮食生产安全问题,要求考生剖析农植病害等宏观现象,从基因和PCR技术层面提出微观解释,得出解决方案,从而优化育种。

2018年北京卷第30题以我国常见农作物水稻的选育为例展开讨论,相较于使用农药,利用抗稻瘟病基因优化育种更加安全有效。试题问题设计层层递进,每一小题又为后面的小题提供背景信息,信息量较丰富,考生需具有一定的科学阅读能力。第(4)题、(5)题考查学生具有生命观念的科学思维品质[4],要求考生从进化与适应的角度进行推理,解释水稻抗病性丧失这一现象出现的原因机理、推测大面积连续种植某单一抗病基因品种的后果,一方面能够考查学生的复杂推理能力,了解学生对基因的进化与变异的理解程度;另一方面引导学生反思人类活动对自然界其他生物的影响,对人类自身生存可能产生的后果。而最后一题要求考生依此提出水稻种植育种的合理建议,再一次警醒学生人与自然和谐共处之道,学生应理性看待科学技术与生产实践的关系,关注作物生产种植安全,养成解决生产生活问题的责任意识。

3 基于“环境与自然”情境,落实基础性,凸显生态文明观

2018年北京卷第31题以我国某大型水库的“水华”防治为背景,介绍科研人员依据生态学原理进行生物防治,解决生产实际问题的方法。学生在解答该题过程中,不仅考查了生物与环境的相关知识,包括: 该生态系统的组成、该系统中食物网的组成、生物对该系统的影响等。还对我国生态环境的现状有了一定了解,对生物技术方法解决生态问题有了更深入的认识。该“环境与自然”类试题围绕生物与生态的核心知识展开,凸显基础性,设问紧密结合题干信息,逻辑联系清晰。试题同样运用到数学模型呈现信息,考查学生对信息的读取和分析解释能力。此类试题是考查培育生态文明观的良好载体,使学生在解决环境污染问题的过程中逐渐发展科学思维,形成正确的生态意识。第31题(5)小题要求学生为保持良好水质且增加渔业产量提出两点措施,进一步诊断学生实践应用能力,落实生态保护意识的培养。北京高考卷每一道非选择题最后一小题往往都以提出建议、思路的形式命制,这种命题形式体现了北京卷对学生联系实际,学以致用能力的注重,且此类试题具有一定开放性,引导教学聚焦学生创新思维、批判性思维的培育。

生命科学的知识体系不断发展革新,来源于大量真实先进的科学研究,如对人类疾病与健康的研究、对农业生产安全、生态保护防治的研究等。命题以生活生产实例为情境,选取并组织素材,易于为考生提供丰富的真实信息,基于素材蕴含的真实问题设计可靠的问题任务,覆盖多种素养考查,具有趣味性、科学性,符合生物学科本质;其次,真实的科学研究材料,有利于提升学生科学阅读能力,激发对生命科学的研究乐趣,使学生的生物学核心素养得以真实体现;此外,此类试题对一线教学具有良好的导向作用,助力教师深入理解课程标准核心知识,关注生命科学核心应用领域,在实际教学中以真实问题为情境,设置活动任务,在实践中发展学生生物学素养。

——青蒿素