《奏讞書》與史職官吏*

[美] 李安敦 [加] 葉 山

關鍵詞: 《奏讞書》 史職官吏 文學特點 墓葬文書 學校教材

一、 前 言

與《二年律令》相比,《奏讞書》的文本處於被保存得較好的狀態。只有稍微多於二十多支的竹簡從簡册移位,散落置於其下的《脈書》上。由於壓在竹笥上的漆器和陶器的重量所致,部分位於《奏讞書》簡册外沿的簡,比中間或簡册中較高位置的簡破損得嚴重。因此,案例二十二有數簡嚴重殘破,案例二十一的開頭至少有一支簡遺失。此外,很多簡破裂,或者從中間分裂開來。儘管有這些損失,《奏讞書》文本還是相對容易復原,而且是最早發表的張家山文獻之一。(4)參《江陵張家山漢簡概述》和《江陵張家山漢簡〈奏讞書〉釋文(一)》。《奏讞書》文本能迅速釋讀和發表,可從幾個方面解釋。與《二年律令》文本不同,書寫《奏讞書》文本的簡册基本上保持着卷束狀態,並没有分散於數處。而且,由於它是由22個獨立的單元所組成(實際上,是經過編纂的法律案件紀録和故事),其中包含長篇幅的敘事、既定的法律程序和在各單元中反覆出現的人名,復原各單元内竹簡的次序較爲直截了當。不像《二年律令》文本的復原般備受争議,没有學者對整理者就《奏讞書》文本所作的基本復原提出嚴厲的批評。(5)勞武利(Ulrich Lau)和吕德凱(Michael Lüdke)建議可以把92號簡放到97和98號簡之間。這是基於他們對文書格式的理解,特别是見於案例十四結尾的部分。參其Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie: Eine kommentierte Übersetzung des Zouyanshu aus Zhangjiashan/Provinz Hubei (Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa [ILCAA], Tokyo University of Foreign Studies, 2012), 215, 216, n. 1059。

然而,我們希望提出一個可能性,就是當《奏讞書》文本被埋葬時,竹簡的次序比現在所復原的,事實上更爲混亂。竹簡文書非常難以維持各簡的次序。編連各簡的編繩容易鬆脱,使得一支或更多的竹簡脱落;或者脆弱的竹簡在編連時,受壓而折斷。這些竹簡可能永久失去,或者被抄手重新插入錯誤的位置,造成所謂的“錯簡”。通過調查《奏讞書》由考古學家從淤泥中復原的狀況,可以揭示一個普遍的模式以及一些讓人關注的特殊情況(見插頁圖九)。一般來説,簡册是從卷束中心開始向外順時針捲起。但有些情況,由於編繩腐朽後,有一支或更多的竹簡稍微離位,簡册並未能順暢地捲起來,特别是靠近卷束中心角度較窄的地方。這使得我們推斷,整理者對一些連續部分作出了較爲武斷的編連。比如,我們看不出一定要把案例九至十(54~57號簡),或者案例十一至十三(58~62號簡)按現在的排序來閲讀的令人信服的理由。相關的竹簡或倒置,或散落,或重疊。也許各個案例中的竹簡在埋葬時早已散亂。若確實如此,《奏讞書》更應被視爲一部獨立的文本,並且曾作爲一部獨立的書流傳於在世者之間,而非特别地爲了與墓主隨葬而編集。(6)把法律案件埋葬於史職官吏的墓葬似乎並不限於張家山247號墓,相關例子如天水放馬灘秦簡和嶽麓書院藏秦簡。見甘肅省文物考古研究所編: 《天水放馬灘秦簡》,中華書局2009年;陳松長: 《嶽麓書院所藏秦簡綜述》,《文物》2009年第3期。在案例十五中,在69 (已從簡册中脱落)和70號簡之後,我們得跳至簡册的另一端才能找到71和72號簡,然後再到右面找到73和74號簡。竹簡在狹小的空間不可能有如此大的移位,我們認爲它們在埋葬時就已經散亂了。最後,在案例十七(99~123號簡)中,我們看到經過一個殘破的部分(其中數支簡跌落到下面的簡册)後,簡册突然開始逆時針捲起(115~123號簡),然後經過另一個殘破處,脱落到案例十八(124~128號簡)的部分後,簡册剩餘的部分再重新順時針捲起。這不可能是由簡册損毁後出現的移位造成的,它必然反映了簡册最初隨意捲起來時的情況。當簡册向一個方向收卷一段距離後,簡册往後一摺,改變了方向,後來又摺一次,回復了最初收卷的方向。最後,除了據推測的,案例二十一開首有缺簡外,案例十五的末尾,在74號簡之後似乎有另一缺簡。74號簡理應記載了日期和上奏形式(如68號簡)。因此,我們認爲,《竹簡》(2001)的編者復原了一份較爲整齊的文本,而其原來狀態確實有點混亂。

二、 結構和斷代

整理者把《奏讞書》文本分爲22個“案例”,是基於各自獨立的内容和獨特的標點符號。除了案例一、二、十七和二十一,每一個案例的開首均由書於第一道編繩之上的一塊黑色大圓點所標示。(7)案例二十一的開首應至少有一支缺簡。這支缺簡可能載有一黑色大圓點。在每一個案例中,黑色小圓點標示不同人物的證辭,或標記司法程序的不同階段。蔡萬進曾經按抄本段落(manuscript sections)或編纂單位(codicological units)的方向分析此文本,指出各段落均是另簡重新書寫,前一個段落末簡會有留白不書的情況。很多内容較短的案例由一個段落組成,但亦有較爲複雜的案例會被分成最多六個段落。從這一角度分析《奏讞書》文本,蔡萬進把整個文本劃分爲四十五個段落。(8)減去因方便起見而另簡書寫的段落,而只考慮另簡書寫獨立起始的段落,蔡萬進把這個數字修改成37個段落。見其《張家山漢簡〈奏讞書〉研究》,廣西師範大學出版社2006年,第38—39頁。有些段落原來可能代表獨立的文本或附録。他的分析對我們關於《奏讞書》文本性質的看法有重要的影響。

張建國認爲,《奏讞書》文本事實上包含兩種上呈上級的文書。第一種是“”(案例一至十三),包括下級官吏向上級請求裁決。第二種是上呈給皇帝的“奏”(案例十四至十六、二十二),它們已由下級官吏判決,並呈送給皇帝以備審批。因此,他認爲篇題中的“奏”和“”二字應代表兩種不同類型的文書。(13)張建國: 《漢簡〈奏讞書〉和秦漢刑事訴訟程序初探》,《中外法學》1997年第2期。如果根據張氏的看法,此書的標題可英譯成“Book of Memorials and Submitted Doubtful Cases”。蔡萬進十分反對張氏的解釋。他指出複合詞“奏”是一個規範的固定用語,常見於《漢書》,特别指上呈疑獄請上級決斷的程序。(14)蔡萬進: 《張家山漢簡〈奏讞書〉研究》第32—36頁。例如《漢書·兒寬列傳》中廷尉張湯把兒寬提升爲奏讞掾,就是因爲兒寬理解和撰寫這種特别類型的法律文書的才幹。(15)Michael Loewe, A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods, 221 BC-AD 24 (Leiden: Brill, 2000), 441-443.因此,我們把此書的標題翻譯成英語“Book of Submitted Doubtful Cases”。

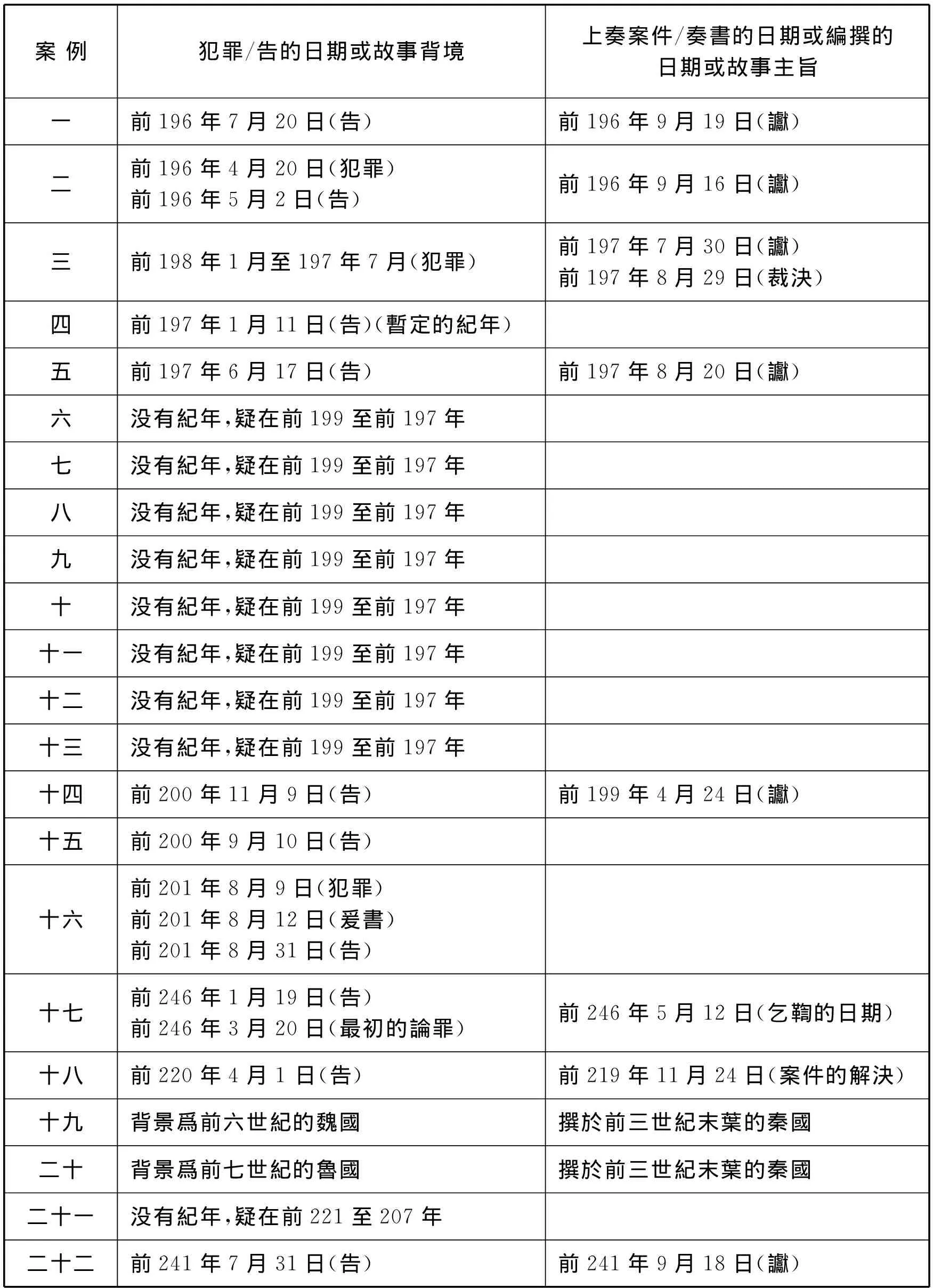

《奏讞書》文本基本上是一包括不同類型案件紀録的匯編,其中有些經過潤飾和省略。開頭五個案例(一至五)紀年在公元前197年1月11日與前196年9月19日之間,屬於漢高祖在位(前202—前195)的晚期。它們是縣級官吏就疑獄向上級請求正確判決的司法詢問。如前面提到的,這些案例是作爲漢高祖七年(前200)所建立的奏讞制度的一個部分産生出來。另外八個没有明確紀年,但可能也屬於漢高祖時期的案例(六至十三),内容較短,包含了向郡守以至首都的廷尉詢問裁決的請求。這些都是作爲奏讞程序的一部分而産生的。兩個紀年在公元前200年9月至前199年4月之間的紀録,很可能不是向上級提出的上訴,而是一些典型和重要的關於縣級官吏失職的案例(十四和十五)。可能由於涉及高級官員,這些案件是由郡廷決定,並且上奏皇帝請其確認判決。還有三個紀録是産生於三種不同類型的司法覆獄: 第一個的紀年在漢帝國的最初時期(前201),是由某郡太守覆核一個地方案件(案例十六);第二個的紀年在秦王政元年(前246),涉及一盜竊案件中定罪犯人的上訴,以及隨後的重新調查(案例十七);第三個則歷時超過一年(前220年4月至前219年11月),詳細記録了某郡官吏對鄰近某縣處理秦統一不久後,楚地反秦叛亂的重新調查(案例十八)。另有兩個在本質上完全不同的例子,包含了令人有疑問的有關司法調查的歷史故事(案例十九和二十)。它們可能撰於公元前三世紀的秦國,但以公元前七至六世紀的衛、魯兩國爲歷史背景。案例二十一和二十二的内容相當詳細,兩者看似都是秦國紀年,當中記録了優秀的司法官員如何解決棘手的司法問題和調查。

表一: 《奏讞書》文本中案例的日期

關於這個文本的順序和結構,李學勤在他隨《奏讞書》文本首次公佈而發表的論文中指出,其基本順序是從年代最近到年代最遠,正如表一所示一樣。(16)李學勤: 《〈奏讞書〉解説(下)》,《文物》1995年第3期,第37頁。開頭五個案例按幾乎完整的年代順序排列,這也可能是編者刻意的復原。可是,秦國早期的紀録卻不是按完整的年代排序,如案例十七的紀年爲公元前246年,案例十八的紀年則爲公元前220至219年。彭浩形容《奏讞書》文本的編排爲: 16個年代最晚的漢代案例列在匯編的開首,秦的案例在後,其中插入了兩個“東周”的歷史故事(案例十九和二十)。(17)彭浩: 《談〈奏讞書〉中秦代和東周時期的案例》,《文物》1995年第3期,第43頁。正如我們在這兩個案例的英譯前言中論證,它們不是撰於東周時期,而是撰於公元前三世紀秦國的僞作(見LSS, sections 4.19, 4.20)。因此,這兩個案例並不影響該文本整體的年代結構,如案例十七、十八、二十一和二十二,均是撰成於秦。

正如很多的早期中國的傳世文獻,《奏讞書》文本應是一合成物,至少經過兩至三階段形成。(18)其他例子如《管子》。此書的英譯見W. Allyn Rickett, Guanzi: Political, Economic, and Philosophical Essays from Early China, a Study and Translation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985-1998)。該文本中年代最久遠的一層,大概編撰於秦帝國時期(案例十七至二十二)。此一層内容是從一個匯編中編撰而來,其中收有值得注意的秦代法律案例以及與法律裁決有關的歷史故事。另外16個案件紀録是於漢代增添的(並且被置於匯編的較前位置),它們是從一個或更多個收有漢代法律案例和奏讞疑獄的匯編中編輯、潤飾和集合而來的。雖然《奏讞書》文本中收有不同日期的紀録,其筆迹頗爲一致。因此,最後的定本應是由同一人於同一時間抄寫,縱使最初的編集是從一組秦代法律案例和歷史故事整理而來(案例十七至二十二),並增添了一至兩個漢代奏讞疑獄和覆審的匯編在其前面(案例一至十三和十四至十六)。這部文本最後撰編的日期,應界乎於年代最晚的紀録中的日期(前196年9月)和假設的埋葬日期(約前186,或稍後)之間。這個版本的最後抄寫可能稍早於埋葬之前。

三、 材料來源及其作者

在其專著中,蔡萬進認爲《奏讞書》是一個與之同名的更大的法律案例匯編的節選本。(19)蔡萬進: 《張家山漢簡〈奏讞書〉研究》第44—54頁。原本是由中央政府於高祖十二年(前195)至惠帝二年(前193)之間編訂,且讓地方官吏和以法律爲職的史官流傳抄寫,例如張家山247號墓的墓主。(20)勞武利和吕德凱有類似的論斷,參其Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie。他認爲這一由上而下的編纂工作是由當時的丞相蕭何推動的。(21)同類疑獄案例亦見於嶽麓書院藏秦簡,但目前還未清楚這些竹簡是否屬於一部擁有類似標題的匯編。蕭何於高祖元年(前206)直至惠帝二年(前193)去世前一直擔任此職。根據《史記》,蕭何對劉邦獲取帝國以及漢長安城和官僚體制的建立有很大的貢獻。他同時被歸功於當劉邦早於項羽進入關中時(前207),獲得藏於秦丞相御史府的律令圖書。項羽入關後,把秦皇宫和藏於檔案府但未被蕭何拯救的文書付之一炬。蔡萬進認爲,“捃摭秦法”的蕭何,(22)《漢書·刑法志》。把秦典型的法律案例(十七、十八和二十二),古代和歷史文獻中的故事(案例十九至二十),以及自漢高祖七年(前200)頒布“讞疑獄詔”以來産生的數十以至數百個奏讞疑獄,編集成書。

雖然此説法看來十分合理,但根據文本中内證,我們不敢苟同。蔡萬進認爲《奏讞書》文本必定是在中央政府的支持下編訂,理由是没有一位地方官吏可以接觸到奏讞疑獄的摘要(案例一至十三)。這些疑獄是來自六個不同的郡,並且想必只向轄下提出疑問的機關回覆。他進一步指出,只有高級官吏如秦的御史大夫可以接觸到關於楚地叛亂等敏感的案例。我們同意《二年律令》文本很可能是由中央於吕后二年(前186)編訂的漢律的節本,正如睡虎地11號墓出土的秦律,也很可能是由一地方官吏(或爲了該地方官吏)從秦律中節選出與他職位適合的部分而來。(23)《秦律十八種》186號簡:“縣各告都官在其縣者,寫其官之用律。”見《睡虎地秦墓竹簡》第61頁;Hulsewé, Remnants of Ch’ in Law, 86, A97。這解釋爲何11號墓中發現的十八種秦律節本只涉及部分方面,例如勞動力管理、穀物儲藏和工匠工作,而甚少提及刑事法,例如見於《二年律令·賊律》的相關内容。然而,我們認爲《奏讞書》文本是由下而上,或更準確地説,是由一群來自不同地方且佈滿官僚階層底端以法律爲職的史官,把從工作上和政府發佈的匯編中遇到的法律案例,加以流傳、編輯和結集而來。基於對此書的文本分析,我們反對此書是由上而下官方修訂的,並由此得出一些關於此書作者、讀者和最終目的等方面的結論,乃前人所未發。

四、 文本及其讀者

大部分學者認爲《奏讞書》是一實際法律案例的匯編,並且曾用作教導司法官吏如何正確地報告、歸檔和上奏審訊文件。舉例説,李學勤稱該文本的目的是“供官吏工作參考,或學吏者閲讀使用”。(24)李學勤: 《〈奏讞書〉解説(上)》,《文物》1993年第8期,第26頁;《〈奏讞書〉解説(下)》,《文物》1995年第3期,第37頁。池田雄一提出,於惠帝元年(前194)退休的墓主是一位“法律專家”,並可能於他官場生涯中使用《奏讞書》。他相信該匯編中的秦漢案例並非“文學創作”,而且認爲此書與宋代編集的法律案例《棠陰比事》在本質上相當類似。(25)池田雄一: 《奏書—中國古代の裁判記録》,(東京)刀水書房2002年,第3—4頁。《棠陰比事》的翻譯和研究,參Robert Hans van Gulik, T’ang-yin-pi-shih (Parallel Cases from under the Pear-Tree: A 13th Century Manual of Jurisprudence and Detection) (Leiden: E.J. Brill, 1956)。蔡萬進認爲《奏讞書》是另一同名全本匯編的節本,並由中央分發給地方官員作法律參考材料。(26)蔡萬進: 《張家山漢簡〈奏讞書〉研究》第44—54頁。與此類似,勞武利和吕德凱認爲這些案例是由中央政府於高祖十一年(前196)八月後編集,以供地方官方抄寫。他們還進一步提出,在247號墓找到的版本是摘録和編集於高祖十年(前195),墓主曾於處理刑事案件時用作參考材料,直至他於惠帝元年(前194)退休爲止。(27)Lau and Lüdke, Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie, 19-20。

通過仔細考察所有案例,我們發現一些結構和風格上的異常情況,可藉此提出一些不同的看法。我們認爲,《奏讞書》文本並不單只是大部分學者所認爲的實際的法律案例選輯,更加是現存最早的“公案小説”之類的文本,對此人們更爲熟悉的是宋元明時代的這類文學。(28)參James St. Andre, “Reading Court Cases from the Song and the Ming: Fact and Fiction, Law and Literature,” in Robert E. Hegel and Katherine Carlitz eds., Writing and Law in Late Imperial China: Crime, Conflict, and Judgment (Seattle: University of Washington Press, 2007), 189-214。它們的作者(和預設讀者)是知識水平較高的獄史,會協助處理法庭案件。通過對這一類文本的編纂,他們於在世時或去世後,均可以從來自同樣地位和職業的人之榮辱成敗中得以自娱,同時亦可藉法律判例來自我學習。

讓我們簡單看看《奏讞書》中一個特殊的斷案故事(案例二十二)。秦王政六年六月下旬(前241,7月底),首都咸陽受蝗蟲攻襲,農作物在收割前遭受吞噬。政府動員了里中大部分身强力壯的居民到田間抵禦蝗害。里和市集空無一人,一名携帶大量金錢的女子從市集歸家,卻遭到一名不明男子從背後用刀刺傷,搶去她的金錢後逃之夭夭。該名男子在受害者身旁留下了一枚繒販的券書。光天化日下犯下這種暴行驚動了首都的居民,咸陽丞命令一群獄史偵查此案。這批獄史初步調查了犯罪現場,審問了受害人和一位證人,藉此追查犯案動機和疑犯。他們同時記録了一些證物,例如該券書和施襲者所用的刀。至此便毫無頭緒,陷入困境,案子的偵查亦停滯不前。咸陽丞此時召來了故事中的“英雄”,另一位獄史舉接手此案。舉進一步調查券書證物,並且向繒販查探該券書的擁有者,以及券側刻齒的意義。當毫無頭緒之際,舉先後把調查網撒向三類“慣常的嫌疑犯”。第一類是“人豎子,及賈市者舍人、人臣僕、僕隸臣、貴大人臣不敬愿”者,以及“它縣人來流庸疑爲盜賊者”。舉監察他們居處、衣食等各方面,找尋可疑之處。由於竹簡殘缺,我們未能得知第二個網撒向的對象。舉把第三個網撒向社會上更低層——在傳世文獻中難以看到的邊緣群體。舉調查了“不日作市販、貧急窮困、出入不節、疑爲盜賊者”。其中“出入不節”者疑爲男妓。這一個網終於把一名叫孔的境遇悲慘的嫌疑犯找出來,他自相矛盾且漏洞百出的供詞在舉的盤問下最終被攻破。舉同時巧妙地利用法醫分析,發現兇刀和孔曾經擁有的刀鞘吻合。孔承認犯下襲擊和搶劫的罪行,並把繒券放在受害人身旁,意圖擺脱調查人員的追蹤。當案件結案,作爲鼓勵,舉的上級舉薦他升任更高職位,並引用一條令曰:“獄史能得微難獄,上。”舉的上級形容他爲“毋(無)害,謙(廉)絜(潔)敦(),守吏也”。

這個案例是一個奇特的混合體。在一些地方,它讀來就像一枯燥乏味的法律文書,但在另一些地方,它呈現了一個刺激的故事,在一個圓滿解決的案件中充滿了懸念和荒唐的行爲。我們認爲這件經過了將近五十年才抄入此匯編的案例,曾經歷了明顯的編纂以增强戲劇效果,它可能跟原來咸陽丞於秦王政六年(前241)上奏上級的文書相距很遠。我們認爲,以法律爲職的史官代代傳閲、欣賞和抄寫這個故事的同時,他們潤飾其敘事結構來加强獄史舉的英雄形象。

於書中置於這個神秘的案例之前的,是那個著名的“通姦”案例。勞武利、戴梅可(Michael Nylan)和邢義田等均曾研究過該案例。(29)參Ulrich Lau, “Die Rekonstrucktion des Strafprozess und die Prinzipien der Strafzumessung zu Beginn der Han-Zeit im Lichte des Zouyan shu,” in Reinhard Emmerich and Hans Stumpfeldt eds., Und folge nun dem, was mein Herz begehrt: Festchrift für Ulrich Unger zum 70. Geburtstag (Hamburg: Hamburger Sinologische Gesellschaft, 2002), 2: 343-395;Michael Nylan, “Notes on a Case of Illicit Sex from Zhangjiashan: A Translation and Commentary,” Early China 30 (2005-2006): 25-45;邢義田: 《秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係——江陵張家山二十七號墓〈奏讞書〉簡180~196考論》,《傳統中國法律的理念與實踐》,中研院歷史語言研究所2008年,第101—159頁。該案關於一名寡婦在新喪丈夫的棺槨旁邊與其情人通姦,在同一屋内還有她的婆婆(案例二十一)。廷尉和其法律助手商議出一個看來滴水不漏的方案,就該名女子和通姦的行爲處以不孝其婆婆的罪名。其後,僅在判決公佈之後,廷史申出公差回來,他質疑上級,亦即帝國内除皇帝外最高級的司法官員,並且明目張膽地挑戰他所作判決的正確性。其後這名史職官吏進一步摧毁論斷該名女子判罪的邏輯,並勝過了他的上級,證實一名寡婦對逝世的丈夫及婆婆均没有盡孝的責任。這宗案例令人想起舉的那一宗(案例二十二)。申出公差回來後,接手該案,達至一個無可争議的結論。他的修辭讀來並不像一份口語轉録,記録了他在庭上上氣不接下氣的争論,而像是經過小心構築的文字修辭,猶如在法家經典《韓非子》中所見。同時,需要指出的是,這個案例明顯由兩個抄本段落組成。第一個段落記載直至法律官員對該名女子的判決(188號簡)。最後一句爲“告杜論甲”。抄手把該簡剩餘的部分留空,在新簡(189號簡)上開始另一段落,由一黑色圓點開始,書寫申推翻其上級的判決邏輯。明顯地,該案例曾經過編輯和潤飾。在這個過程中,一個新的段落附加在後,這些頗具戲劇性效果和必需的修辭,把申塑造成如舉一樣的文職英雄。

從一個角度來説,所有的秦漢案件紀録都經過了文字修飾的過程。所有的證辭最初是以口語用不同的方言或非漢語傳達,並由翻譯人員或獄史轉録成標準格式的法律書面中文。所有的不一致、粗俗,以及好鬥的表達都被删減或修改,因此被告和證人能用上符合秦漢法律書寫文化以及其要求的術語來作供。所以,我們讀到的案件紀録並不是實際作供時的逐字紀録,而是衆人供詞的一個陳述。(30)唐澤靖彦論證清代法律案例紀録的編撰經歷同一個程序。他形容爲“一個複雜的對原來調查、訊問和分析過程的操作”。參Yasuhiko Karasawa, “From Oral Testimony to Written Records in Qing Legal Cases,” in Charlotte Furth, Judith Zeitlin, and Pingchen Hsiung eds., Thinking with Cases (Honolulu: University of Hawai ‘i Press, 2007), 101.由於獄史精通使用文學語言重現口語事實,爲了突顯他們所塑造的文學形象英雄般的勝利或者腐敗,去潤飾這些陳述只不過是一個小小的步驟。

唐澤靖彦、何谷理(Robert Hegel)、沈安德(James St. André)和其他學者曾展示清代法律案例中的修辭和文學構造的類型,是從法律官員生活的更廣闊的文學文化世界中汲取而來。法律官員從通俗小説、考試文章和其他文學形式中把一些典型形象和文學比喻移調過來。(31)參Hegel and Carlitz eds., Writing and Law in Late Imperial China一書所收文章。秦漢的獄史生活在一個相對貧乏的文學世界,但他們仍有範本可以參考,包括政治説詞、諸子學説、怪異説事的匯編,以及流行宗教中的故事。從放馬灘的秦代墓葬中發現的丹的復生故事,就是另一個文學混合體的例子。這個奇怪的故事讀來像一份呈交上級的官方檔案,它以法律提訴的方式完成,並向死後的世界呈送。(32)參李學勤: 《放馬灘簡中的志怪故事》,《文物》1990年第4期,第43—47頁;Donald Harper, “Resurrection in Warring States Popular Religion,” Taoist Resources 5(1994.2): 13-28。

《奏讞書》文本中一些名字的本質也揭示了該文本的文學特點和預設讀者。另一類題爲《封診式》的案例選輯,於1975年在睡虎地11號墓中被發現。它包括了25種不同的程式,教導獄史如何撰寫報告,以及如何執行訊問、控告犯人、封查疑犯財物、起訴案件與檢查犯案現場和受害人等相關程序。(33)參Katrina C. D. McLeod and Robin D. S. Yates, “Forms of Ch’ in Law: An Annotated Translation of the Feng-chen shih,” Harvard Journal of Asiatic Studies 41 (1981)。此文本的全譯和注釋又參Hulsewé, Remnants of Ch’ in Law。部分案例的討論,參Derk Bodde, “Forensic Medicine in Pre-Imperial China,” Journal of the American Oriental Society 102 (1982)。根據陳松長《嶽麓書院所藏秦簡綜述》(第87頁)的介紹,嶽麓書院藏秦簡收有題爲“辭式令”中的一條令。該令或提到這些法律聲明和範本的準備方法。很多程式看似是作爲原來的文書範本而撰寫,但其他則似是從實際的法律案件文書抽取而來,並使用非專指的術語來代替特指的内容。涉案人物和官吏名稱皆以“某”或天干名取替。第一位提及的人物稱爲“甲”,第二位爲“乙”,第三位爲“丙”,餘則類推;“某鄉”或“某里”等詞則用來指稱地方。只有在廷尉史推翻通奸案判決的案例二十一中,我們找到這類替代的稱呼。(34)婆婆的名字“素”被保留在這件案例中,但其他涉案者的名字都被序數字“甲”“丙”和“丁”替代。序數字“乙”並没有用來指稱涉案者,此字或本用作替代素的名字,但因爲某些原因而没有完成。其他21個案例保留了涉案官吏、受害人、原告和罪犯的真實名字。這些名字很多被認爲是真名,它們包括一些非漢族的中文名,以及至少一個(或兩個)秦及漢初高級官吏的名字。但是,部分的名字看似具有諷刺意味,或出奇地恰如其分,相當類似後世中國戲劇裏的滑稽名字或雙關語。我們認爲,抄手或編者簒改了這些名字以達到文學效果,以取悦與他們志趣相投的讀者。(35)我們承認暫時没有單獨的史料可證實此假説。一項簡略的調查或可揭示這些名字背後的模式。

在案例三中,獄史“闌”(字面意思“擅自出入關者”)被劾與一名來自家鄉齊國的被徙之人私奔。在他失敗的嘗試中,他把情婦喬裝爲男人,利用他人的證件,企圖把她藏於車内私闖出關。情婦被叫作“南”,明顯是“男”字的雙關語。在案例四中,一名曾受黥劓之刑的不幸男子因誤娶逃亡的人爲妻,而又被處以斬左趾之刑。他被給予了“解”這個名字,字面上就是“支解”或“分解”的意思——這確實是殘酷的雙關語。其他的雙關語並不那麽明顯,並且可能僅是巧合。在案例五中,一名逃亡的奴隸名叫“武”(威武),他曾憤怒地用劍攻擊和斬傷追捕他的官差;案例十二中,一名把書信積壓了八天的郵差,名字叫作“内”(保留在内);案例十六中,一名犯下謀殺罪的縣令諷刺地名叫“信”(可信任)。

同時,有法家傾向的編者看起來喜歡使用雙關語針對他們的對立目標——儒家。攸令被稱爲“别異”和“不與它令等”,因爲他其實是一位儒家,並嘗試在楚地反秦的事件中實踐仁和義的管治(案例十八)。他的名字“”,字面意思爲“倒塌或不吉利的屋”。對儒的輕蔑也隱藏於另外兩個案例所見的名字裏。案例二十中,“儒”字被寫作通假字“”,此字從“虫”,像是指“如蟲般爬行或蠕動”。這很可能是編者故意用來輕侮儒生,認爲他們是骯髒的害蟲。此案例以盜君子節的僞儒小人被重判作結。(36)勞武利和吕德凱對案例二十有截然不同的看法。他們認爲此案展示了“對禮和儒服的尊重”,因此有崇儒的影響,並可能曾“在秦因政治原因受到壓制”。參其Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie, 13。我們對此不敢苟同,原因是該名儒生於案中遭到嚴重的嘲諷。在案例二十二中,該名刺傷和搶劫一名女子的無賴被稱爲“孔”,暗示其祖師爲孔子。孔最後被具有英雄膽識的獄史所逮捕,而獄史則爲咸陽丞禮所舉薦。“禮”(視禮爲幼稚之人)之名正適合法家信徒,即使它可能是爲了修辭目的取悦讀者而創造。除了這些雙關語,在數個案例中可以見到明顯的“反儒崇法”的偏向,特别是那些撰成於秦的案例。另外兩個案例(十八、二十一)展示了秦代官僚體制中以司法爲職的史官如何攻破“崇儒”者關於仁和貞節的論斷。

我們早前指出編者在其中兩個案例(二十一、二十二)中强調(或虚構)以法律爲職的史官的英雄行爲。在其他例子中,這些獄史絶對不是傳統意義上的英雄,他們被展示爲利用其法律技巧和知識去改變他們的處境。在一個紀録中,捲入司法訴訟且被劾與被徙貴族私奔的獄史闌,原被主審人以“從諸侯來誘”定罪,但他卻能巧妙地通過承認“奸”和“匿亡人”等較輕的罪行來減輕刑罰(案例三)。在一個楚地反秦的案例(十八)中,狡猾的獄史氏懂得把鎮壓叛亂的失敗諉過於寬大的縣令,來爲自己脱罪。這位有儒家傾向的縣令被判剃髮勞改,而該名獄史卻只受到輕微的處罰。

特别的案例突顯了《奏讞書》文本的另一特點。在明清時期傳統法律案例小説中的英雄是正直且異乎常人般睿智的長官狄公和包公。至於獄吏,不是以貪污形象出現,就是爲了産生喜劇效果或修飾情節而存在。(37)關於狄公,參David McMullen, “The Real Judge Dee: Ti Jen-chieh and the T’ ang Restoration of 705,” Asia Major, 3rd ser., 6 (1993.1): 1-81;關於包公,參W. L. Idema, Judge Bao and the Rule of Law: Eight Ballad-Stories from the Period 1250-1450 (Singapore: World Scientific, 2010)。在《奏讞書》文本中,不獨這些獄史是英雄,犯下最惡劣貪瀆行爲的總是他們的上級,包括縣令。一名縣令盜取縣官米爲己用(案例十五)。在一個令人震驚的案件紀録中,傲慢而殘酷的縣令信,下令謀殺一名無辜的獄史,並進而掩飾自己的罪行(案例十六)。另有兩個案例是關於兩名低級史職官吏受上級所指示“爲僞書”以圖掩飾他們的貪瀆行爲(案例九、十)。

目前,擔任史職者在《奏讞書》文本中約一半的内容中出現,在少數例子中,他們擔當的角色過大於功。一名獄史因藏匿“無名數者”於家中而被重判(案例十四),數名獄史因在一件盜牛案中濫用刑罰而被判罪(案例十七)。這些例子可以被視爲對擔任獄史一職的人有警示作用。這種“褒貶”文學有很悠久的歷史,最著名的作品莫過於由另一史職官吏——太史令司馬遷所寫的劃時代之作——《史記》。

我們絶非是説《奏讞書》文本中所有的秦漢案件紀録是純粹的法律小説,也並不懷疑它們是來自真實的法律案件。特别是漢代的例子,它們完美地整合了《二年律令》文本中的律令,並且表現了當時真正被關心的事,例如與貪瀆行爲的鬥争,在楚漢戰争後如何決定奴隸社會地位的難題,以及來自叛亂和地方權力中心的威脅。我們亦非要説《奏讞書》文本完全是爲娱樂司法文職人員而作。我們相信此書確有功能性、指導性的用途,可以突出法律要點以及用作解決疑難案件,但同時亦可以當作文學作品欣賞。一名獄史或許因爲編撰、閲讀了同行所編的行業指導材料而爲此所吸引,進而也去選輯、編録和潤飾其他案例,以增强對某些獄史行爲的褒貶效果。

如果我們可以證明張家山247號墓的主人是一名獄史,那將會絶對支持我們的論點。他的後代或者同事確實把書寫工具放到他的墓裏——這是相當具有提示性的。遺憾的是,我們並不知道關於他身份和職業的更多信息。不過,他墓中的曆譜卻提供了一些綫索。該曆譜記載了從高祖五年(前202)至吕后二年(前186)的朔日。一枚被《竹簡》(2002)的編者歸入高祖五年的殘簡載有注記“新降爲漢”,儘管該簡“新”字之上的部分剛好殘破。我們認爲,“新”是人名,就是説該簡所指的很可能是墓主,而且紀録了他以楚軍追隨者的身份降於漢(很可能是項羽的政權,而非更早的楚國)。(38)勞武利和吕德凱同樣指出,“新”是墓主的名字,但承認這難以證實。參其Exemplarische Rechtsfälle vom Beginn der Han-Dynastie, 11, n. 40。我們同時知道他在惠帝元年(前194)因病免職。他可能死於吕后二年(前184)或稍後——該曆譜最後的紀年。在他的棺槨中發現鳩杖,説明他去世時可能年齡頗大。按所持爵級,這是一種授予年齡界乎70至75歲之間老人的特别榮譽,已爲《二年律令·傅律》第二條條文(355號簡)所確認。宫宅潔指出,基於該墓的大小以及隨葬品的數目和種類,他可能持有與鳳凰山9號墓主人張偃同一級的爵位,即是第九級的五大夫。(39)宫宅潔: 《中國古代刑制史の研究》,(京都)京都大學學術出版會2011年,第12頁。

“新”的墓葬結構與睡虎地11號墓類似,同樣包括了一些書籍,如法律和占卜文書。毫無疑問,睡虎地墓的主人是一名稱爲喜的史職官吏。墓中發現的《編年記》指出他接受過史的訓練,在秦的兩個縣出任令史,有治獄經驗。他曾於秦軍中服役,約於秦始皇三十一年(前216)去世。我們認爲新和喜均屬於史這一“世襲階級”(caste),而且他們均有意把文書帶到死後世界。

當然,這會引起一些有趣的問題,就是在哪裏以及如何抄寫這些法律文書,以及它們爲何被放於新的墓中。張家山法律文書的一些特點透露,它們並不是“新”在擔任獄史或其他官職的生涯中使用過的實際文書。反之,它們是由僅有中等讀寫能力或對文本僅有一般程度認識的抄手草率和没有系統地抄寫,而他們亦從没有校對其準確性和完整性。《二年律令》文本包含衆多的錯誤,例如很多草率抄寫導致的錯字,以及從其他律令誤抄的内容——這些錯誤在官方法律文書中並不允許。正式用於真實案件的文書,必須以原來的律令校讎。(40)從里耶秦簡中可以見到,秦代官吏需要校讎他們使用的律令和地圖。關於法律文書,參陳偉主編: 《里耶秦簡牘校釋》,武漢大學出版社2002年,6-4(4)和8-173(173)號簡;關於地圖,參第118頁的復原文書,8-413 (412)+8-227(224)+8-1428(1415)號簡。第一個數字顯示出土號,括號内的第二個數字顯示整理號。此外,《二年律令》文本包含衆多筆迹,有些更見於同一條條文。該文本和《奏讞書》文本均包含一些看來是從其他文本重新使用的竹簡。學者注意到這些特色亦見於所謂的學校教材,即史學童抄寫的標準範本。(41)Adam Smith, “The Evidence for Scribal Training at Anyang,” in Li Feng and David Prager Branner eds., Writing and Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar (Seattle: University of Washington Press, 2011), 173-205;Wang Haicheng, Writing and the Ancient State: Early China in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2014)。我們認爲,張家山法律文書以及大部分從該墓出土的醫療和算術文書,或者是在學室中製作的習作,然後出售爲隨葬品;或者是在隨葬品的製作工場專爲隨葬抄寫。(42)永田英正最早提出張家山247號文書有可能是學校教材的觀點。參氏著《張家山漢簡“二年律令”の字體についての所感》,《長江流域文化研究所年報》2006年2月第4號,第1—5頁。2014年12月在巴黎的會議上,我們與墨子涵(Daniel Morgan)探討過這個可能性,他對同墓出土的《算數書》持有相類的看法。

爲何這些法律文書會被放入“新”的墓葬,是另一個有趣的問題。在一個關於墓葬和其他類型的出土文書的調查中,魯惟一(Michael Loewe)詳列了五種在早期中國以文書隨葬的可能動機。(43)Michael Loewe, “Wood and Bamboo Administrative Documents of the Han Period,” in Edward L. Shaughnessy ed., New Sources of Early Chinese History: An Introduction to the Reading of Inscriptions and Manuscripts (Berkeley: Society for the study of Early China and the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1997), 190-191。另一隨葬文書於墓中原因的觀點,參A. F. P. Hulsewé, “Texts in Tombs,” Asiatische Studien 18-19 (1965): 78-79。第一,墓葬中紀録食物、財物以及盛載書的竹笥的遣册,可能是爲了用死者的財富去討好地下世界的當權者,以便在死後生活能享有特别待遇。第二,死者在職業生涯中使用過的真實文書被收入墓中,可能是爲了方便地下世界的主人辨别他的身份以及向其宣告自己的技能,藉此在死後生活獲得同樣的職業和特殊待遇。這可以解釋擁有司法經驗的“喜”(睡虎地11號墓主人)爲何會以律令和法律疑問隨葬;或曾爲東海郡功曹史的尹灣6號墓主“師饒”,爲何會以集簿的草稿和人事紀録來隨葬。第三,這些文書可能是爲死者身後所用,如一些實用手册和參考資料,墓主因此在死後仍可繼續他的職業。正如隨葬墓中供死後享用的食物,這些文書被放到墓中將會被閲讀和參考。這亦可以解釋其他類型文書的出現——它們總是被組合在一起,例如算術讀本、占卜手册、軍事和醫療文書。它們可讓專家在地下世界中面對疑難、解決問題、驅邪、治病和執行其他關鍵任務。魯惟一的第四點可能動機是某些文書可能是墓主所鍾愛的,其隨葬是純粹爲個人享受,用來“度過以後漫長的時日”。(44)Loewe, “Wood and Bamboo Administrative Documents of the Han Period,” 190。他的第五點(亦即最後的)觀點是,隨葬墓中的文書或可用作護身符,以協助靈魂長存或升仙。魯惟一提出的五種動機並不互相排斥,正如隨葬器物有多種用途和意義。

紀安諾(Enno Giele)同樣探討了在早期中國墓葬中放置文書的可能動機,並提出六項可能性解釋,與魯惟一提出的五項有所重疊。(45)紀安諾的六個動機爲: (1) “直接令死者受惠”。這包括個人享受的書和專門技能需要的實用書(如占卜手册和法律文書)。(2) “針對死後世界的他者,要不是徵召他們的幫助和保護,就是驅除他們的邪惡影響。”這包括如馬王堆3號出土的告地策以及買地券、遣册和辟邪驅鬼的鎮墓文。這兩種類型的動機基本上涵蓋了魯惟一數種觀點。(3) “向在世者包括將來的後代展示一種態度、地位、成就或遺願等,以期望得到他們的尊敬、贊揚、遵從以及最終的仿傚。”(4) “保存或隱藏一些不應於在世者之間流傳,但又相當珍貴的書籍。”(5) “填滿棺槨中的空位。”他引用睡虎地11號爲可能的例子。(6) “因意外而被轉用爲隨葬品的抄本。”參Enno Giele, “Using Early Chinese Manuscripts as Historical Source Materials,” Monumenta Serica 51 (2003): 428-431。不過,紀安諾同時提出一個有趣的可能性,即部分隨葬文書有可能是明器,它們專作隨葬之用,並且故意弄毁或不完整。(46)對於“明器”的解釋,參Cary Y. Liu, Michael Nylan, and Anthony J. Barbieri-Low, Recarving China’s Past: Art, Archaeology, and Architecture of the “Wu Family Shrines” (Princeton, NJ: Princeton University Art Museum, 2005), 205-221。探討紀安諾的提議,我們留意到《奏讞書》和《蓋廬》這兩個文本除了包含衆多錯誤外,它們均是以相反方向收捲,因此前後倒置的結尾部分,是展卷後首個看到的部分。這種奇怪的格式對在世的讀者極不實用,但完全適合死者的靈魂閲讀,因爲放在墓中爲死者所用的明器,本就不預備具有日常生活中器物一樣的意義和功能。

在最近一篇會議論文中,杜德蘭(Alain Thote)調查了所有隨葬文書的墓葬,並基於其考古脈絡,作出如下結論:“這些抄本並非以儀式爲目的”,它們並非用作儀式的代替品或明器,反而應被界定爲“日常器物”。它們被放入墓中用以表示死者的財富、地位、職業或個人品位。值得注意的是,根據曆譜,新於惠帝元年(前194)因病免職,而他墓中内容最長的《二年律令》文本是完成於吕后二年(前186)。他是否真的在退休之後嘗試更新當時的律令,還是他的家人(或前同事)在他死後提供文本用作隨葬品,以確認他的身份和重申他作爲一名識字的司法官吏的地位?

魯惟一和紀安諾提出的另一個解釋是,把法律文書放到墓中以起辟邪驅鬼之效。這是另一有趣的觀點,正逐漸獲得支持。冨谷至提出,睡虎地和張家山的隨葬法律文書,並不是墓主於死後世界中的官場所用,而是用作鎮墓辟邪,以禳除危害墓葬的惡靈。當吞食靈魂的惡靈看到帝國嚴酷的法律時,會被威懾而不再侵擾墓葬及其主人。出於同一個原因,醫療和卜筮文書可以辟邪以及避免肉體和靈魂腐朽。算術讀本則是另一問題。惡靈會因算術問題而害怕嗎?冨谷至指出,睡虎地文書於棺内圍繞死者喜的排列方法,就像一個保護圈。夏德安曾進一步推展類似的理論,提出“以書籍爲隨葬品是用以建立死者作爲擁有知識者的威望——也許能保護該墓以起辟邪驅鬼之效”。(47)Donald Harper, “Warring States, Qin and Han Manuscripts Related to Natural Philosophy and the Occult,” in New Sources of Early Chinese History, 227-228.最近從甘肅畢家灘遺址發現的晉代墓葬顯示,《晉律注》的部分内容就像牆紙一樣被粘貼在棺槨的外面。(48)關於此法律文書的發現和分析,參張俊民、曹旅寧: 《畢家灘〈晉律注〉相關問題研究》,《考古與文物》2010年第6期,第67—72頁。紙本法律文書以這種方式被重新利用,唯一可能的解釋是用來驅走可能傷害棺槨主人的惡靈,正如早期中國的棺槨表面總是裝飾了猛獸和戰士以驅走惡靈。

至於《奏讞書》文本,至少我們所發現的文學特點揭示出,其最初的編纂目的(在抄寫爲隨葬品之前)除了用來提供實際指導外,還有個人享受。這種娱樂可以在凡間以外繼續,因此當“新”在地下世界閲讀《奏讞書》時,也可以沉醉於他同行的榮辱興衰的動人故事之中。