自发型与政策型移民搬迁对牧民生计的影响——以青海省玉树州囊谦县两村为例

金瑛 李文军

自发型与政策型移民搬迁对牧民生计的影响——以青海省玉树州囊谦县两村为例

金瑛 李文军†

北京大学环境科学与工程学院环境管理系, 北京 100871; †通信作者, E-mail: wjlee@pku.edu.cn

为了更好地理解牧区移民现状, 对西部牧区普遍存在的自发型和政策型两种移民搬迁模式进行对比研究。选取青海省玉树州囊谦县的两个村为案例地, 通过田野调查, 采用半结构式访谈、问卷调查及关键人物访谈的方法开展研究。结果显示, 政策型移民搬迁的搬迁规模更大, 时间更集中, 但自发型移民搬迁的牧民在寻找替代生计方面更成功, 牧民返乡意愿更低。进一步采用多层次的牧民迁移决策分析框架, 从宏观、微观和中观层次, 分别分析两种模式中牧民决策背后的机理, 指出城市拉力和社会网络是自发型移民搬迁的主要影响因素, 而政策型移民搬迁主要受牧区推力和政府补贴影响。据此提出政策建议: 将政府的一次性补贴转变为能够提高牧民可持续生计能力的形式, 拒绝“一刀切”式规划, 帮助潜在搬迁牧民构建与迁入地的社会网络关系。

移民搬迁; 城镇化; 牧民生计; 牧区

我国是一个草原资源大国, 拥有各类天然草原面积近 4 亿公顷, 覆盖 2/5 的国土面积, 草原是我国面积最大的陆地生态系统[1]。随着从本世纪初开始实施的一系列草原生态治理和恢复政策(如禁牧、草畜平衡、生态奖补等), 牧业人口向城镇迁移的现象愈加普遍。

在草原生态治理以及城镇化的大背景下, 牧民向城镇迁移的现象受到学界的关注。针对移民驱动原因及组织形式, 不同于农区受经济发展驱动的自发地向城镇迁移, 牧区移民主要受政府的大规模生态治理政策驱动, 其组织模式是自上而下的, 是一种由上级政府为主导, 地方政府、市场精英和农牧民等多元社会行动主体共同参与的社会活动。一方面, 如果没有政府的主导和决策, 仅仅依靠市场经济发展的原动力, 对习惯传统游牧生活方式的牧民而言, 大规模的人口迁移是很难实现的[2-3]。另一方面, 这种“自上而下”的模式也存在一些问题, 主要体现在生产和生活支出增加、移民补偿政策落实不到位、补偿对象参与程度低、忽视牧民的心理认同以及忽视民族问题等方面[4-6]。牧民在搬迁进入城镇之后, 生产和生活的环境发生巨大的改变, 传统的生产技能完全失灵, 加上受教育程度总体上偏低, 造成这部分牧民的“能力贫困”, 难以在城镇中找到合适的替代生计, 从而导致经济贫困和心理贫困。此外, 相关政策缺乏对个人和社区如何重建社交网络的充分关注, 可能导致牧民搬迁进入城镇后与社会脱节[7]。

针对上述问题, 研究者提出部分解决办法, 包括充分发挥教育、文化和职业培训在改善移民城镇社会适应性中的作用, 建立相应的机制, 帮助移民再就业, 并充分尊重牧民的自主选择, 允许牧民家庭留在牧区等[8-9]。此外, 政府应当积极引导牧民参与市场过程, 并将牧民纳入社会服务和保障体系[4]。

可以看到, 以往学界对牧区移民搬迁中有关问题的研究主要关注“自上而下”模式的移民搬迁产生的问题和解决方法。事实上, 与农区普遍存在的现象相似, 近年来牧区也出现不少“自下而上”模式的移民搬迁, 而学界对此类搬迁模式的关注相对不足。为什么不在工程实施区的牧民也会选择迁移进入城镇? 牧民为何会自发地选择一种完全不同于传统的生产、生活方式? 在没有政策驱动的情况下, 牧民的移民搬迁决策是怎样进行的? 随着选择自发地进行“自下而上”搬迁模式的牧民越来越多, 这些问题亟待回答。

2005 年 1 月, 国务院正式批准《青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》, 确定生态移民、湿地保护、野生动植物保护、退耕还林、退牧还草等十大生态保护和建设项目。根据该规划, 生态移民项目中的迁出地涉及青海省玉树、果洛、黄南、海南和格尔木 4 州 1 市下属的 17 个县(市), 共 82 个乡 331 个村, 需迁移超过 1 万户家庭, 约 5.6万人。与此同时, 不属于工程实施区的部分农牧民也开始自发地向城镇转移, 放弃传统畜牧业, 进入城镇寻找替代生计。在本文中, 将以政府政策为主导、政府提供现金(实物)补贴、“自上而下”推进的移民搬迁模式称为“政策型移民搬迁”, 将牧民自发地选择搬迁、政府不提供现金(实物)补贴、“自下而上”进行的移民搬迁模式称为“自发型移民搬迁”。为了对比这两种截然不同的高寒牧区移民搬迁方式, 本文通过案例研究, 采用半结构式访谈、问卷调查和关键人物访谈相结合的方法, 分析两种不同的移民搬迁模式中牧民的搬迁特征及社会经济生活情况, 从多层次牧民迁移决策分析框架的视角, 研究不同搬迁模式背后的牧民决策机理, 并据此提出针对性的政策建议。

1 案例地介绍和研究方法

1.1 案例地介绍

囊谦县地处青海省最南端, 玉树州东南部, 与玉树州杂多县、玉树市以及西藏自治区的丁青、昌都和类乌齐县接壤, 是青海省的“南大门”。全境平均海拔 4000m 以上, 行政区面积为 12741km2, 其中耕地面积为 0.72 万顷, 可利用草场面积为 110.91万顷, 森林覆盖率为 7.8%, 辖 1 镇 9 乡①囊谦县政府网: http://www.nangqian.gov.cn/index.php?c=content&a=list&catid=51。

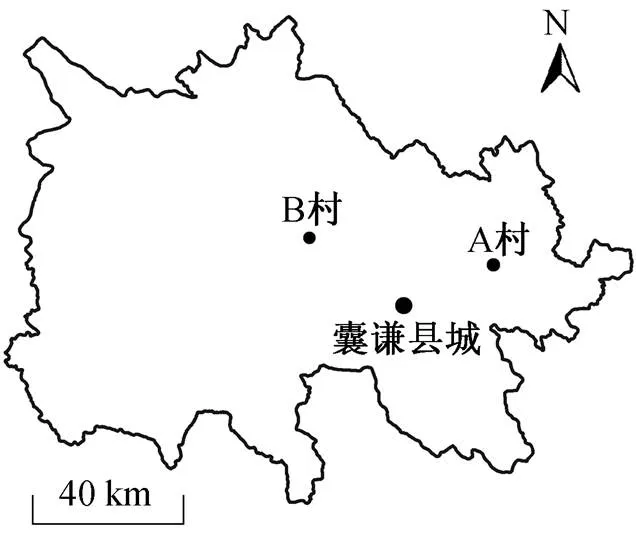

本研究选择囊谦县的两个村作为比较研究的案例点, 地理位置见图 1。其中, A 村属于自发型移民搬迁, B 村属于政策型移民搬迁, 两村在移民搬迁模式上截然不同, 用于对比研究具有典型性和代表性。此外, 在自然条件和社会经济状况两个方面, 两村也具备可比性。从自然条件看, 两村同属一个县, 平均海拔分别为 3600m 和 4100m, 与县城的距离相近; 从社会经济角度看, 尽管 A 村是半农半牧村, B村为纯牧业村, 但调研数据显示, A 村的农业收入仅占约 1%, 与牧业收入相比可忽略不计, 因此从基本生计来看, 两村无明显差别; 此外, 虫草是该地区最重要的现金收入来源, A 村和 B 村同属“虫草正常质量适中产区”, 因此, 两者的社会经济状况差异不显著。

图1 案例点地理位置示意图

两案例村均在 1982 年实施牲畜承包到户, 每户以人数为分配标准, A 村平均每人 5~7 头牛, 2~4 只羊, B 村则每人分得 7 头牛, 约 10 只羊。A 村共有242 户牧户, 户均草场面积为 1752 亩, 该村从 1983年至今, 村民陆续自发搬迁至结古镇打工。1997 年, A 村落实草场承包到户的政策, 但实际上草场至今保持全村共用。B 村总共 206 户牧户, 户均草场面积为 2102 亩, 在 1993 年落实草场承包到户政策, 但实际上夏季草场仍保持全村共用, 目前只有冬季草场落实承包到户。2004 年, 国家退牧还草工程配套实施的生态移民项目在 B 村推行。项目实施期间, B 村共搬迁 102 户至囊谦县城。考虑到该地区为虫草生长区, 在虫草季大多数家庭都会返回草场采集虫草, 因此在本文中定义搬迁户为“家庭绝大多数人口一年中超过 9 个月居住在城镇”, 留居户为“家庭绝大多数人口一年中超过 9 个月居住在牧区”。

在这两个相距不到 100km 的村子里, 存在两种截然不同的移民搬迁方式——采取自发型移民搬迁的 A 村和采取政策型移民搬迁的 B 村。在这两种不同的移民方式下, 两村村民的社会经济生活情况也存在明显的差别。

1.2 研究方法

1.2.1案例调查

2016 年 8 月, 本研究组进入两个案例村进行田野调查, 采用半结构式访谈、问卷调查及关键人物访谈的方法开展研究。调查对象包括两村的牧民及村干部、囊谦县农牧局前任局长。采用抽样调查法, 样本量及抽样比例如表 1 所示。主要调查信息如下: 1)基本情况, 包括人口、草场面积、牲畜规模、受教育水平和草场产权情况等; 2)搬迁情况, 包括是否搬迁、搬迁的原因、搬迁补贴和搬迁时间等; 3)收入情况, 将家庭收入情况细分为虫草收入、替代生计收入(包括工资性收入、务工收入和生意收入)、补贴收入和畜牧业收入; 4)支出情况, 包括学杂费支出、畜牧业支出业、宗教支出(如供养寺院等)、医疗支出、交通油费支出以及其他支出(衣物支出、食品支出和生活类缴费支出); 5)贷款情况, 包括贷款年份、金额和利率。此外, 通过深度访谈农牧局前任局长和村干部, 深入了解当地草原管理的政策背景, 获取相关文件和数据。

两村的移民搬迁情况主要通过两村的搬迁比例及搬迁时间来反映; 关于两村的社会经济生活情况, 通过收支水平来表征牧民的生活水平, 通过分析收入结构来反映牧民的替代生计情况, 通过比较支出结构来分析搬迁后的牧民是否存在消费结构改善的情况, 并通过返乡意愿来反映两种移民搬迁方式的实施效果。

1.2.2牧民迁移决策分析框架

人口的迁移现象非常复杂, 尽管迁移决策的做出主要是个人的选择, 但与家庭和当地社区有关的因素也起着关键的作用。实际上, 牧民的迁移决策取决于牧民对自身因素及其所处外部环境因素的综合判断, 涉及牧民个人因素、家庭因素和社区环境因素等不同层面。如果仅从单一层次进行分析, 可能导致仅关注人口流动本身的特征, 忽略与家庭有关的代际特征及社会环境和背景对人口流动的影响。造成这种局限性的原因, 在很大程度上是经典文献中观点的破碎化以及多尺度数据的缺乏[10]。

已有学者从不同层面对迁移决策的影响因素进行研究。在个体层面, 年龄和受教育程度等人力资本条件对迁移决策具有重要影响; 在家庭层面, 家庭人口结构、物质资本、经济状况以及社会资本等对迁移决策具有重要影响; 在宏观层面, 政策背景和市场背景等对迁移决策具有重要影响。此外, 通过对农牧户移民意愿和留居意愿的影响因素进行分析, 认为家庭人口数、人均纯收入、主要收入来源、非农收入比重和参与退耕还林情况是影响农牧户搬迁意愿的主要因素; 家庭赡养比、家庭总收入、物质资本(如土地、住房等)、通过亲属朋友关系构建的社会网络等因素会影响农民的迁移决策, 尤其是自身的社会网络, 为搬迁定居城市提供了便利[11-12]。总体来看, 宏观政策决定人口迁移流动的基本格局, 在此背景下, 社会、经济、地理和个人等多种因素的共同作用促进了迁移决策的多样性。

表1 受访牧户样本量及抽样比例

为了更好地解释迁移行为, 一些学者在个体-家庭-社区的多层次理论框架基础上, 结合社会结构以及微观个体和社区网络的理论, 探究人口迁移的影响因素[10,13-14]。

从宏观层面看, 在人口迁移决策中, 迁入地和迁出地均存在推力和拉力, 迁移者在迁出地和迁入地的积极因素和消极因素间进行权衡, 做出是否迁移的决策[15]。宏观视角的迁移理论很好地解释了人们为什么会选择跨地区迁移, 但不能很好地解释同一地区的不同个体为何具有不同的行为。后者需要从微观层次来进行研究。

从微观层面看, 人口迁移需要付出成本, 但迁移后可以获得收益和好处。成本主要包括迁移过程中的体力消耗、迁移过程的花费、原地可能机会的丧失以及新生活环境引起的孤独感等, 可以获得的好处包括可能增加的收入、更高的生活水平、更多的就业机会和升学机会等。如果准备迁移, 潜在的迁移者就会计算成本和收益的关系。值得注意的是, 对个体而言, 有限的理性始终贯穿在决策过程中。迁移决策从来就不是完全理性的, 对迁移者而言, 感情、智力、偶然事件、知识和信息的有限性等都会对迁移决策产生影响[14-15]。

从中观层面看, “社会网络”包括一系列的社会人际关系, 包括亲属关系、朋友关系和同乡关系等, 这些关系连接迁出地的潜在迁移者与迁入地的已迁移者。社会网络是一种社会资本, 能够降低迁移成本, 增加迁移收益的预期, 减少迁移风险, 进而促进搬迁决策的形成。同时, 基于社会网络的非正规风险分担机制也是高原农牧户应对风险最重要的手段[16-18]。

基于上述分析, 本文拟建立牧民迁移决策分析框架(图 2), 从微观层次、宏观层次和中观层次分别对牧民移民搬迁行为进行分析。

2 结果与分析

2.1 搬迁特征比较

2.1.1 搬迁比例

通过调研发现, A 村搬迁比例为 39%, B 村的搬迁比例明显高于 A 村, 达到 69% (表 2)。与 A 村自发型移民搬迁相比, B 村政策型移民搬迁规模更大, 搬迁比例更高。可见, 在政策的影响下, 移民搬迁会更具规模, 可能是因为政府的大力宣传, 现金补贴、住房补贴和宅基地优惠等政策, 使得牧民在决策时更倾向于选择移民搬迁。

2.1.2搬迁时间

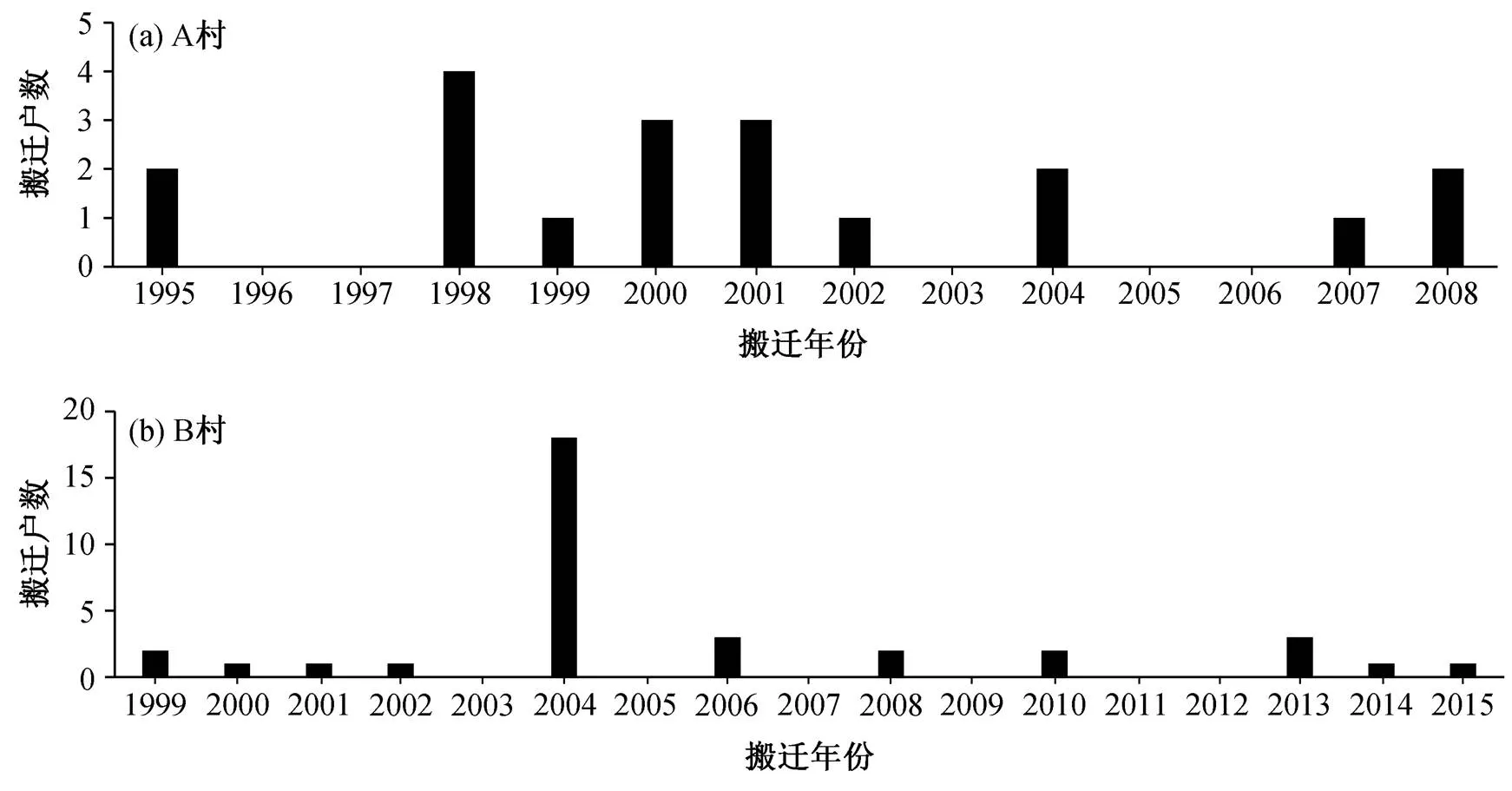

通过统计两村历年搬迁户数发现, 在受访的牧户中, A 村村民的搬迁时间较为分散, 1995 — 2008年间, 呈现陆续搬迁的状况; 受政策影响的 B 村村民的搬迁时间比较集中, 受访的 36 户牧民中有 18户(50%)都在 2004 年集中移民搬出(图3)。

2.2 社会经济情况比较

2.2.1生活水平

通过比较留居户和搬迁户的家庭收支情况(图4), 分析两村搬迁户与留居户相比, 生活水平是否得到改善。

与留居户相比, A 村搬迁户的户均年收入和户均年支出都显著增加, 从全年的收支水平来看, 留居户入不敷出(户均净收入为−5401 元), 而搬迁户有所盈余(户均净收入为 17460 元)。与留居户相比, 尽管 B 村搬迁户的户均年收入和户均年支出均有所增加, 但从全年的收支水平来看, 留居户和搬迁户均入不敷出(年均净收入分别为−4807 元和−4060元)。可见, 与留居户相比, A 村自发型搬迁户的收支水平大幅好转, 而 B 村的搬迁户迁移进入城镇后, 依然没能摆脱入不敷出的经济状况。

图2 牧民迁移决策分析的多层次理论框架

表2 两村移民搬迁户数及比例

图3 两村受访牧户中历年搬迁的户数

图4 两村2015年户均年收入、年支出和净收入情况

2.2.2替代生计

通过比较留居户和搬迁户的收入结构, 分析两村的搬迁户在进入城镇后, 是否能够寻找到合适的可持续的替代生计。

在 A 村留居户中, 占比最高的收入来源是虫草收入(36%), 其次是畜牧业收入(28%, 畜牧业收入中包含自消费的部分, 已将牧民家庭自消费的牲畜及畜产品根据市场价格折现)。收入结构占比排第三位的是政府补贴, 占 17%。在搬迁户中, 占比最高的收入来源是工资性收入(33%), 其次是生意收入(32%), 这两项收入来源占总收入的 65%。收入来源排名第三的是虫草收入, 占 13% (表 3)。留居户的主要收入来源为虫草收入和畜牧业, 搬迁户的主要收入来源为工资性收入和生意收入。与留居户相比, 搬迁户对虫草收入、畜牧业收入和补贴的依赖程度大幅下降, 而工资性收入和生意收入的占比大幅提高。因此, A 村搬迁户迁移进入城镇后寻找替代生计较为成功。

在 B 村留居户中, 总收入占比最高的是畜牧业收入, 为 49%, 几乎占总收入的一半; 其次是虫草收入(39%)和政府补贴(8%)。在搬迁户中, 收入占比最高的是虫草收入, 为 44%, 接近总收入的一半;其次是生意收入(21%)和国家补贴(18%) (表 4)。B村留居户的主要收入来源为畜牧业和虫草, 搬迁户的主要收入结构为虫草收入、生意收入和补贴。可见, B 村牧民搬迁后对畜牧业收入的依赖程度有所下降, 但主要还是依靠虫草收入, 同时对补贴的依赖程度上升。

表3 2015 年 A 村留居户和搬迁户的收入结构

表4 2015年B村留居户和搬迁户的收入结构

2.2.3消费情况

通过分别比较两村留居户和搬迁户的支出结构, 分析搬迁户迁移进入城镇后消费结构是否变得更加合理。

在 A 村留居户中, 支出占比最高的是食品支出, 达到 38%; 其次是医疗支出, 约占 19%; 宗教支出和服装支出同占 12%, 并列第三位。在搬迁户中, 支出占比最高的也是食品支出(34%); 与留居户相比, 搬迁户的学杂费支出占比大幅上升, 在支出结构中占据第二位(22%), 从侧面印证 A 村村民选择搬迁是受孩子上学的影响; 同时, 与留居户相比, 搬迁户的医疗支出有所下降(表 5)。可见, A 村搬迁户的消费结构比留居户更合理。

在 B 村留居户中, 消费支出占比居前四位的分别为食品支出(27%)、医疗支出(23%)、服装支出(15%)和学杂费(11%); 在搬迁户中, 消费支出占比前四位分别为食品支出(39%)、医疗支出(23%)、学杂费(13%)和服装支出(12%)。可见, 两者在消费结构总体上没有明显的区别(表6)。

表5 2015年A村留居户和搬迁户的支出结构

2.2.4返乡意愿

通过对返乡意愿的调查和分析, 研究搬迁户对迁移进入城镇后生活的满意度, 指征两种不同搬迁模式的实施效果。

在受访搬迁户中, A 村有 29%表示愿意返回草场从事畜牧业, 有 71%表示坚决不返回草场。B 村有 45%表示愿意返回草场从事畜牧业, 有 55%表示坚决不返回草场(表 7)。与 A 村相比, B 村有更多的村民考虑返乡, 坚决不返乡的村民占比更少。两村村民考虑返乡或坚决不返乡的主要原因相似, 考虑返回草场的牧民主要是因为自身缺乏技术, 无法找到合适的替代生计以及城里的生活成本太高, 不返乡的主要原因是已经在城镇中获得较稳定的收入来源, 或是缺乏劳动力和购买基础畜群的能力。

2.3 决策机理分析

2.3.1微观层面: 牧户个体

为了解牧户个体层面的决策机理, 我们在访谈过程中对受访的搬迁牧户提问“为什么选择移民搬迁”, 在这一问题的答案中, 牧户选择搬迁可能由多个原因共同促成。

表6 2015年B村留居户和搬迁户的支出结构

表7 受访牧户的返乡意愿

通过对 A 村 20 户牧民的访谈, 发现高达 60%的牧户提到搬迁的原因是为方便孩子接受更好的教育, 与 2.2.3 节中教育支出占比上升相印证。有 20%的牧户搬迁到结古镇是因为他们认为城里的务工机会更多, 想去寻找其他收入来源。有 15%的牧户是因为牲畜数量少, 无力维持畜牧业, 才不得已地选择搬迁。也有 25%的牧户提到选择搬迁是因为政府对退牧还草的宣传起到作用(图 5(a))。

与 A 村明显不同的是, B 村有国家引导的移民搬迁项目, 因此在选择搬迁的原因中, 除孩子上学(58%)外, 国家政策的因素起很大的作用。国家承诺对搬迁的牧民提供补贴和住房, 有 47%的牧户因此选择搬迁。此外, 有 25%的牧户因为无力持续畜牧业, 不得不选择搬迁, 25%的牧户希望到县城中寻找替代生计。另有 11%的牧户表示, 因为家庭劳动力不足, 所以选择搬迁(图 5(b))。

值得一提的是, 学龄孩童曾经是该地区重要的放牧(尤其是牧羊)劳动力, 近年来随着义务教育的普及, 入学率提高, 在一定程度上导致劳动力缺失。

综上所述, 两村移民搬迁的原因没有很大的差异, 主要体现在都想要(主动)享受城市生活的便利(孩子上学、替代生计和交通便利等)和(被动)摆脱原本就难以维持的畜牧业(牲畜少、劳动力不足等)。两村的区别主要体现在国家宣传和移民政策方面。对前者, 政府只进行宣传; 对后者, 政府实施具体的移民项目, 并提供补贴和住房等。因此, 政策驱动因素在B村比在A村占比更大。

2.3.2宏观层面:迁入地与迁出地

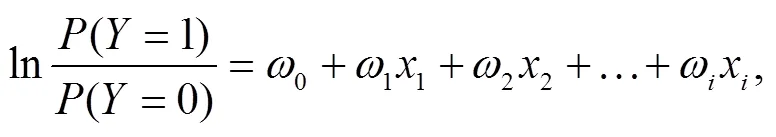

为了从宏观层面研究牧民搬迁决策的影响因素, 本文选取 Logistic 模型进行回归, 因变量()取值为移民搬迁的行为选择,是离散变量(“不搬迁”或“搬迁”), 模型设定为

式中:代表牧民选择移民搬迁的概率;表示牧民是否选择搬迁, 是为 1, 否为 0;x表示对牧民移民搬迁可能产生影响的一系列变量;0为随机误差项;为x的估计系数。基于调研问卷中获取的数据, 把影响牧户迁移选择的因素分为 4 类(表 8)。

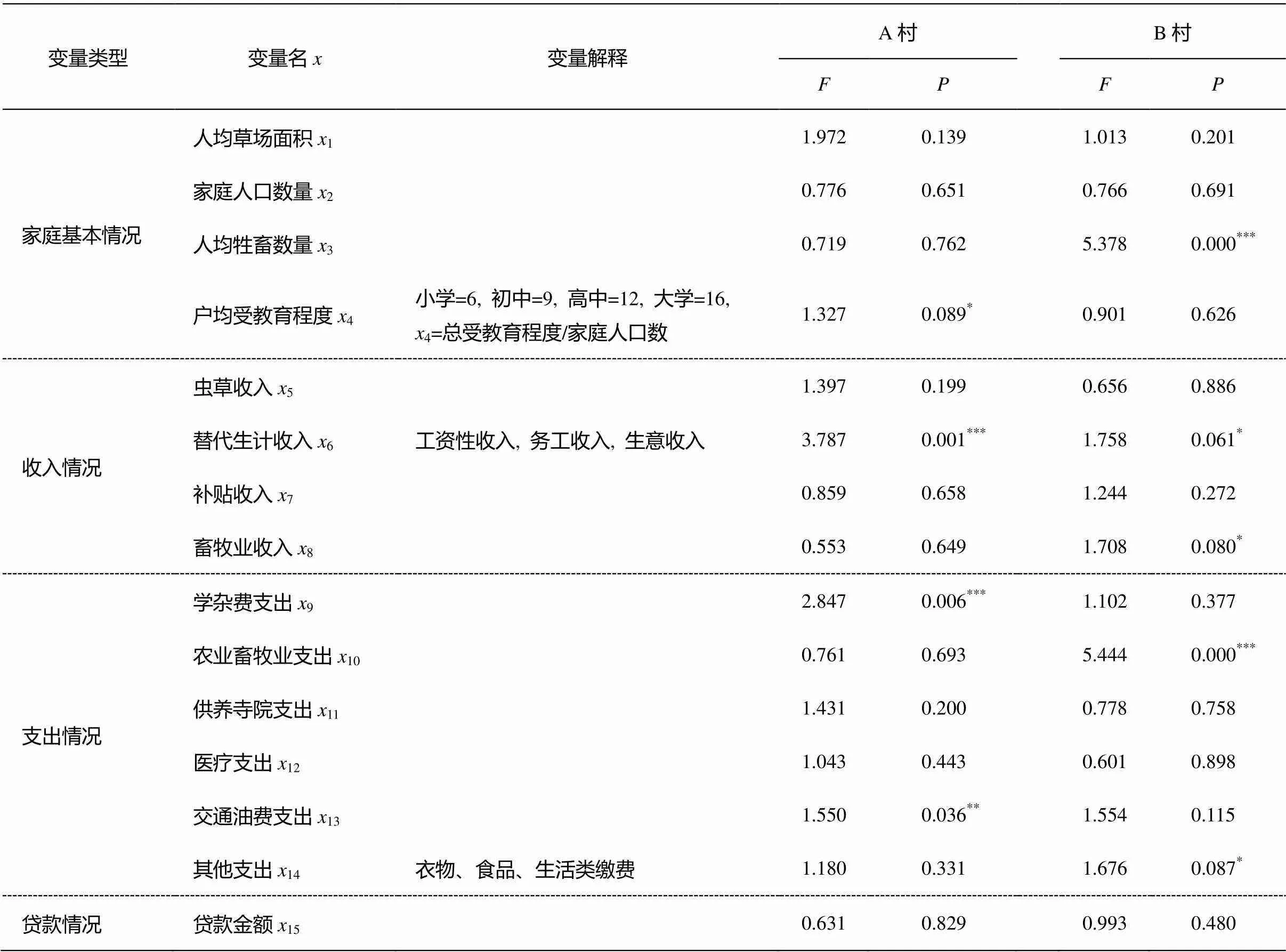

通过单因子方差分析, 发现对 A 村而言, 户均受教育程度、替代生计收入、学杂费支出和交通油费这 4 个变量对搬迁决策的影响是显著的; 对于B 村而言, 人均牲畜数量、农业畜牧业收入、替代生计收入、农业畜牧业支出和其他支出这 5 个变量是显著的。

将所有变量输入系统进行Logistic 回归, A 村的拟合结果(表 9)显示, 拟合方程中的变量替代生计收入、学杂费支出和交通油费支出中, 替代生计和学杂费支出的系数均为正, 说明替代生计收入和学杂费与搬迁决策正相关。交通油费支出的系数为负, 说明其与搬迁决策负相关。B 村的拟合结果(表 10)显示, 拟合方程中的变量人均草场面积、人均牲畜数量、农业畜牧业收入和农业畜牧业支出中, 农业畜牧业收入的 sig>0.1, 将其剔除; 其余 3 项的系数均为负, 说明这 3 个变量与搬迁决策负相关。

图5 A村和B村受访搬迁户选择搬迁的原因

表8 自变量及单因子方差分析结果

说明:为方差检验量,为显著性检验量,***<0.01,**<0.05,*<0.1。下同。

表9 A村Logistic回归结果

说明: 仅保留方程中的变量, 不在方程中的变量已省略;为回归系数; S.E.为标准误差; Wals值用于检验自变量的显著性, Sig.为显著性检验量, 当 Wals 值越大, Sig.值越小时, 自变量的影响就越大。下同。

根据分析结果, 自发型移民搬迁牧户选择搬迁的主要影响因素有教育、替代生计收入和交通便利, 主要体现迁入地的引力; 政策型移民搬迁牧户选择搬迁的主要影响因素有畜牧业收入、草场面积和牲畜规模, 主要体现迁出地的推力。

表10 B村Logistic回归结果

2.3.3中观层面:牧户的社会网络

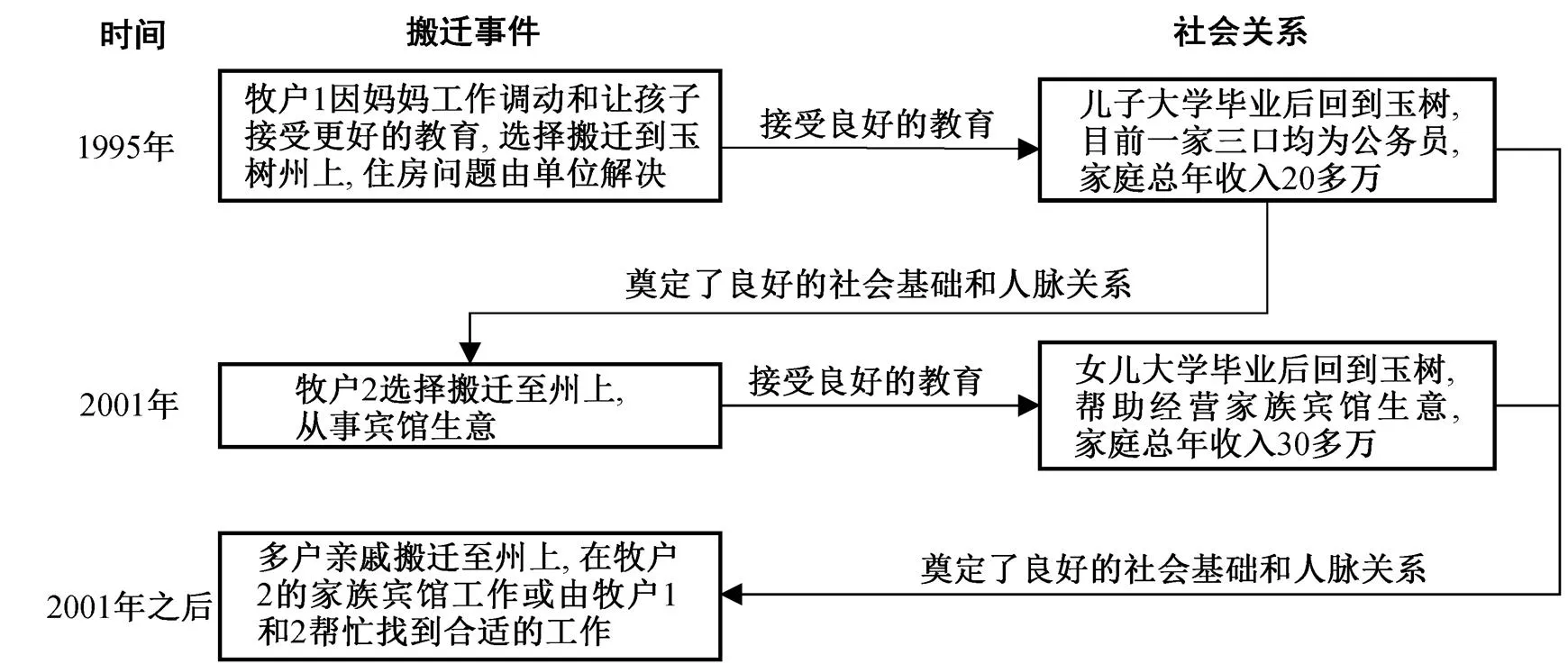

在 A 村受访搬迁牧户中, 存在两个“大户”。这两个家庭均是 A 村 Y 社的社员, 并且是关系紧密的亲戚。1995 年, 其中一家的妈妈由于工作调动, 加上希望孩子接受更好的教育, 选择搬迁到州上, 住房问题由单位解决。孩子大学毕业后也回到玉树, 一家三口均是公务员, 家庭总年收入 20 多万元。在这一户家庭搬迁到城镇并安顿下来的第 6 年(2001年), 另一户也选择搬迁至州上, 并开始从事宾馆生意。由于前一户家庭在本地奠定了良好的社会基础和人脉关系, 这一户的宾馆生意进行得非常顺利, 平均年收入达 30 多万元。后搬迁这家的女儿大学毕业后也回到玉树, 帮助经营家族宾馆生意。这户的女儿反映, 自家的宾馆生意做大之后, 带动另外几户亲戚搬迁到州上, 有的帮助自家打理宾馆的各项事务, 对没有在自家宾馆做事的亲戚, 他们也尽量帮忙找到合适的工作, 收入情况都不错(图 6)。在自发型移民搬迁模式中, 这种基于社会网络的移民搬迁情况不在少数。

B 村则由于国家实施移民搬迁项目, 102 户家庭于 2004 年统一搬迁进入县城, 没有充足的时间条件形成与已迁移者之间的社会网络, 与 A 村的搬迁村民相比, B 村村民面临的风险更大。A 村牧户搬迁时, 常常能得到已搬迁进入城镇的亲戚、朋友在各方面(如找工作、做生意和找住处等)的帮助, 而 B村村民在搬迁时缺少这种帮助, 大多数只能在迁移后重新建立社会网络关系, 故在能否找到替代生计等方面面临更大的风险。这一点从两村搬迁户的非农就业率可以得到验证, A 村搬迁户的非农就业比例高达 80%, 而 B 村为 56%, 比 A 村低不少。

可见, 自发型移民搬迁的牧民迁移时间较分散, 使得他们有条件与迁入地的已迁移者形成良好的社会网络, 降低迁移的成本和风险。政策型移民搬迁由于是国家统一项目, 选择搬迁的牧民家庭在同一时间搬迁至迁入地, 没有条件与已迁移者形成社会网络, 这种“一刀切”式的迁移方式增加了牧民在迁入地难以找到合适的替代生计的风险。

3 结论与建议

3.1 结论

综合对比搬迁特征及社会经济情况, 可以发现政策型移民搬迁的搬迁规模更大, 时间也相对集中。但是, 从社会经济方面看, 政策型移民搬迁并没有明显地改善牧民的生计情况和生活质量, 相比之下, 自发型移民搬迁的牧民在寻找替代生计方面更成功, 相应地, 牧民的返乡意愿更低, 社会贴现率更低。

牧民在进行搬迁决策时, 从微观角度看, 国家的一次性现金补贴和住房会对他们的决策造成干扰, 成为诱导其进行搬迁的主要原因之一; 从宏观角度看, 影响牧民搬迁决策的主要是迁入地的拉力和迁出地的推力, 对自发型移民搬迁者而言, 城市的拉力对他们的影响更大, 而对政策型移民搬者而言, 牧区的推力对他们的影响更大; 从中观角度看, 自发型移民搬迁过程中形成了良好的社会网络, 有效地降低了迁移成本和风险, 而政策型移民搬迁则缺乏与迁入地已搬迁者之间的联系网。

3.2 建议

在“生态文明”的大背景下, 国家在今后一段时间内依然会大力倡导西部草原地区的牧民迁移进入城镇生活。因此, 以国家政策为主导、尊重牧民个人意愿的移民搬迁仍将是主要的方式。在此基础上, 结合本文对自发型移民搬迁和政策型移民搬迁的比较, 我们对国家的移民政策提出以下建议, 以期解决移民过程中的“生计”和“发展”两个问题。

图6 A村牧户1、2搬迁过程的社会网络图

1)将政府的一次性补贴转变为其他形式。三江源生态移民受教育水平低, 劳动技能缺乏, 导致他们在迁移后就业能力不强。因此, 牧民容易受到政府一次性现金补贴的干扰, 对搬迁后的预期生计无法做出正确的判断, 从而导致牧民迁至城镇后, 限于自身的技能, 无法找到替代生计, 而政府的一次性补贴也不能覆盖城镇的高生活成本。因此, 应将政府的一次性补贴转变为其他形式, 如技能培训、工作提供等, 并辅以部分现金补贴, 作为牧民搬迁的“安家费”。

2)避免成为“一刀切”式的硬性项目。有学者提出, 移民往往需要时间进行选择和调适, 在原居住地和新迁入地之间的摆动过程中, 不论最终是返乡还是停留在新迁入地, 其生产和生活都会发生适应性变化[19]。西部草原地区的人口迁移是一个长期的过程, 因此政府的移民政策不应是“一刀切”式的硬性规划, 而应在做好基础保障的同时, 充分给予牧民思考、试错的时间和机会, 帮助和引导潜在迁移者与新迁入地之间构建社会网络关系。

[1]刘源. 2016 年全国草原监测报告. 中国畜牧业, 2017(8): 18-35

[2]荀丽丽, 包智明. 政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古 S 旗生态移民的社会学分析. 中国社会科学, 2007(5): 114-128

[3]李媛媛. 内蒙古牧区生态移民城镇化问题研究. 内蒙古统计, 2013(3): 9-10

[4]厉以宁. 牧区城镇化的新思路. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2012, 49(1): 5-10

[5]范明明, 李文军. 生态补偿理论研究进展及争论 ——基于生态与社会关系的思考. 中国人口资源与环境, 2017, 27(3): 130-137

[6]李玉新, 魏同洋, 靳乐山. 牧民对草原生态补偿政策评价及其影响因素研究——以内蒙古四子王旗为例. 资源科学, 2014, 36(11): 2442-2450

[7]Rogers S, Wang M. Environmental resettlement and social dis/re-articulation in Inner Mongolia, China. Population & Environment, 2006, 28(1): 41-68

[8]王林静, 修长柏. 内蒙古牧区移民城镇化的微观分析. 中国软科学, 2014(3): 76-87

[9]董亮, 王俊鸿. 长江上游生态移民社会适应路径探索——以一个生态移民村的文化和职业培训工作为视角. 农村经济, 2013(11): 48-50

[10]Barbieri A F, Pan W K. People, land, and context: multilevel determinants of off-farm employment in the Ecuadorian Amazon. Population Space & Place, 2013, 19(5): 558-579

[11]卫龙宝, 储德平, 伍骏骞. 农村城镇化进程中经济较发达地区农民迁移意愿分析——基于浙江省的实证研究. 农业技术经济, 2014(1): 91-98

[12]唐宏, 张新焕, 杨德刚. 农户生态移民意愿及影响因素研究——基于新疆三工河流域的农户调查. 自然资源学报, 2011, 26(10): 1658-1669

[13]Swain L L, Garasky S. Migration decisions of dual-earner families: an application of multilevel mode-ling. Journal of Family & Economic Issues, 2007, 28(1): 151-170

[14]杨传开. 中国多尺度城镇化的人口集聚与动力机制——基于人口流动的视角[D]. 上海: 华东师范大学, 2016

[15]马侠. 人口迁移的理论和模式. 人口与经济, 1992 (3): 38-46

[16]姜冬梅. 草原牧区生态移民研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2012

[17]Massey D S, Denton N A. American apartheid: seg-regation and the making of the underclass. Cambridge: Harvard University Press, 1993

[18]赵雪雁, 刘春芳, 严江平. 高寒生态脆弱区农户的社会网络及其风险分担效果——以甘南高原为例.农业经济问题, 2016(6): 17-24

[19]王晓毅. 从摆动到流动: 人口迁移过程中的适应. 江苏行政学院学报, 2011(6): 50-54

Impacts of Spontaneous Migration and Policy-Driven Migration on the Livelihood of Pastoralists: A Case Study in Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province

JIN Ying, LI Wenjun†

Department of Environmental Management, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing 100871; † Corresponding author, E-mail: wjlee@pku.edu.cn

There are two modes of migration in western pastoral areas: spontaneous migration and policy-driven migration. Comparing these two modes can help to better understand the current situation of migration in pastoral areas. Two villages in Nangqian county, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai province were selected as the cases for contrastive study. During field investigation, the research was carried out by using semi-structured interview, questionnaire and key informant interview. The results showed that the scale of policy-driven migration was larger and the time was more concentrated, but the pastoralists who moved spontaneously were more successful in finding alternative livelihoods and had lower willingness to return to pasture. Furthermore, this paper analyzes the mechanism behind pastoralists’ decision-making of the two migration modes from the macroscopic, microscopic and mesoscopic perspectives by using the multi-level decision-making framework. The results point out the main influence of urban pulling force and social network on spontaneous migration and the main influence of government subsidy and rural pushing force on policy-driven migration. Accordingly, the corresponding policy suggestions are put forward: transforming the one-time government subsidy into a form that can improve the sustainable livelihood of pastoralists, refusing rigid project arrangement and helping potential immigrants to build social networks.

migration; urbanization; livelihoods of pastoralists; pastoral area

10.13209/j.0479-8023.2019.114

2018-12-12;

2019-02-28