三维高密度电法在隐伏断层探测中的应用

朱 瑞,李朝辉,时向阳,任云峰,吴 松,张连忠

(河南省水利勘测设计研究有限公司,河南郑州450016)

水库大坝常常修筑在地势险峻的山岭之中,地质条件复杂多变,隐伏断层等地质构造常隐藏在覆盖层之下,故通过常规的地质调查、钻探等技术手段很难发现,是工程勘察中的难点。随着物探技术的快速发展,高精度地球物理勘探技术已成为探测隐伏断层的重要手段,而高密度电法因仪器设备轻便、效率高等特点而被广泛应用于水、工、环等地质工程勘察中[1-2]。

目前,二维高密度电法应用居多,然而实际地质体是三维的,显然二维高密度电法无法直观反映地下结构,因此引入三维高密度探测技术可有效避免二维解释的弊端,更加直观地反映三维地质结构,拥有二维电法勘探无法比拟的优点[3]。近年来,国内外学者对三维高密度电法探测技术及电法数据三维可视化做了大量研究。祁民等利用相关软件实现了二维高密度电法数据的三维反演,并利用成图软件实现了反演结果的三维可视化,直观再现地下结构,具有一定的应用价值[4-7]。而高卫富等直接采用三维布极方式对数据进行三维反演,效果良好,说明三维高密度电法技术具有广泛的推广应用价值[8-11]。黄真萍等对多种地质模型进行正反演研究,通过对比得到最优化的正反演模拟参数,合适的参数能有效提高反演分辨率和精度,从而得到更加精确的工程地质结构信息[12]。徐佳等运用Voxler三维成图软件对三维高密度电法反演数据进行三维可视化处理,通过切片和等值面旋转显示可直观反映三维地质结构[13]。

本文以豫北某拟建水库为例,在坝址区开展三维高密度电法勘探,并辅以二维高密度电法、钻探、钻孔电视等技术手段,综合分析二维、三维高密度电法探测结果和钻孔资料,查明了坝址区隐伏断层的位置、产状及空间发育特征。

1 三维高密度电法

1.1 三维高密度电法基本原理

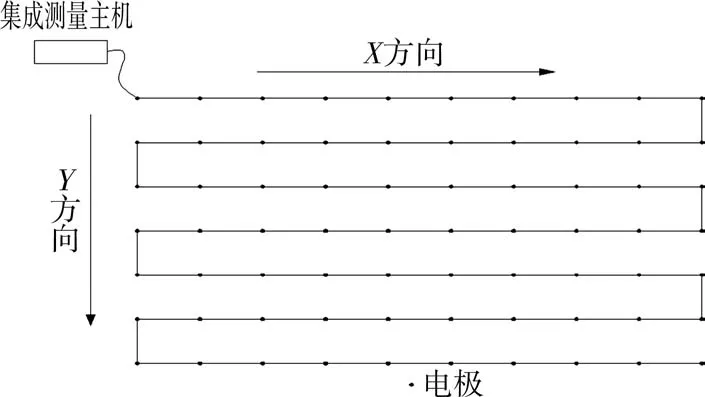

高密度电法基于目标地质体与周围岩土体之间的电性差异,通过观测在被动源电场作用下地质体的电性响应特征来研究地下结构。常规二维高密度电法勘探是在指定测线上进行纵横向观测,获取测线下方地质体二维电性结构,通常没有垂直测线方向的宽度概念。而三维高密度电法与二维不同,大量电极一次性铺设在工区指定平面范围内(见图1),通过多个电极组合观测,采集海量视电阻率数据,从而获取研究区范围内地下全空间任意方向丰富的地电信息。

图1 三维高密度电法测线布置示意

天然状态下,地质结构复杂多变,呈现典型的三维各向异性特征,是三维空间地电体。尤其是浅层地质体,受人类后期活动影响大,各项异性明显,具有典型的三维结构。因此,电阻率可以表示为关于空间坐标(x,y,z) 的函数,即 ρ=(x,y,z) 。 在理想状态下,假设无限半空间的地下电阻率呈现各向同性分布,在地表观测的电位U可表示为[14]

在三维空间直角坐标系中,假设 A(xA,yA,zA) 点的点电流源电流强度为 +I,则

式中:δ为狄拉克函数。

在三维空间地电条件下,电导率σ和电位U都可表示为关于空间坐标(x,y,z)的函数:

整理可得

此外,对于地面的一个点电流源场,其边界条件如下:①在地面边界L1上,电流沿地表流过,因此其电位U=0;②在其他边界L2上,电位U为正常场值。

1.2 数据处理原理

正演和反演是三维高密度电法数据处理的核心。正演是在已知模型参数的前提下,模拟观测模型在外加作用下的响应特征,是从模型空间到数据空间的映象,具有唯一解,正演也叫正问题、正模拟[15]。三维高密度电法正演采用有限差分法,其核心思想是将连续模型剖分成离散的小单元体,每个单元体有4个节点,每个节点上的电位值可表示为电位函数U(x,y,z)。正演计算时,地电场中的实际电位U包含背景场电位U0和异常体所引起的异常电位Ua,即

数据反演采用基于平滑约束的最小二乘法[16-17],该方法的优点是根据不同类型的数据来调节阻尼系数和平滑滤波器,得到理想的反演结果。基于平滑约束的最小二乘法公式为

式中:J为雅可比偏微分矩阵;λ为阻尼系数;d为模型参数扰动矢量;g为实测电阻率与计算值之间的对数差异矢量;F为平滑滤波因子;fx、 fy、fz为x、y、z方向平滑滤波系数矩阵。

反演过程首先计算每个被剖分单元格的电阻率,然后与实测的电阻率进行比较并优化迭代,优化迭代算法的核心是:通过自动调整模型的电阻率来减小电阻率的计算值与测量值之间的均方根误差,直到相邻两次均方根误差变化小于允许值时停止迭代,即得到真实反映地下地电结构的反演结果。

2 应用实例

2.1 研究区概况

研究区在大地构造上位于华北地台的东部边缘。区内构造体系以“山”字形构造轮廓为主,伴随北西向构造带和纬向构造带。工区地处豫北“山”字形构造弧顶内侧,太行山台拱南缘。区内岩层总体走向近东西向或北东向,多为平缓的单斜构造。区内构造发育主要由一套近东西向高倾角正断层组成,局部伴生小型褶皱。主断裂上下盘往往发育多条次级小断层。区内出露地层由老到新依次为太古界变质岩、元古界震旦系沉积岩、古生界沉积岩、新生界第四系松散堆积物等。

2.2 坝址区地层岩性

坝址地处豫北太行山区,勘探深度范围内揭露地层主要为中元古奥陶系中统马家沟组和峰峰组,地层主要为灰岩、灰质白云岩、白云质灰岩和泥灰岩、石炭系本溪组黏土岩、第四纪覆盖层。灰岩呈深灰色、灰色,隐晶质结构,厚层状构造,局部有溶蚀现象;灰质白云岩呈深灰色,隐晶质结构或角砾结构,中厚层构造;白云质灰岩呈黄灰色、浅灰色,隐晶质结构,中厚层构造,受卸荷与风化作用,溶蚀现象较发育,一般呈上宽下窄型的溶隙,充填泥土及砾屑;泥灰岩呈黄灰色、灰色,隐晶结构,中厚层构造;黏土岩成分以褐灰、紫灰色菱铁质水云母为主,该层底部为铁矿或铝土矿,分布于两岸山顶,与奥陶系地层呈平行不整合接触;第四纪地层以黄褐色黄土状重粉质壤土、碎石土、粉质黏土、卵石为主,主要分布在两岸阶地、漫滩及河床。研究区属于硬质岩地区,地层电阻存在明显差异,尤其是基岩与覆盖层之间,可视为理想的电性分界面,为三维高密度电法工作的开展提供了前提条件。

2.3 探测方案

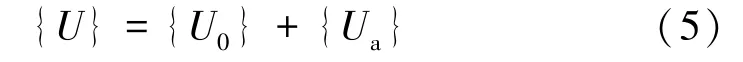

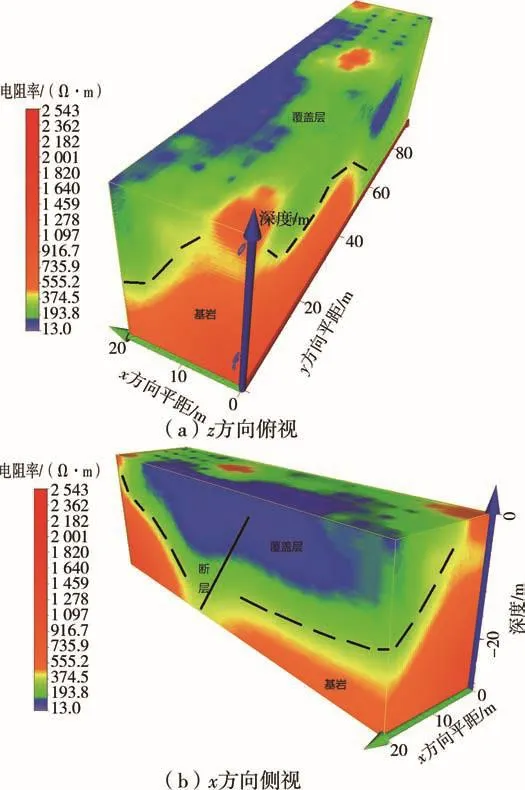

根据现场地质条件及地质测绘资料,重点在坝址区开展三维高密度电法作业,探测区为100 m×20 m的矩形区域,面积2 000 m2。采用重庆地质仪器厂的DZD-8型分布式超级高密度电法仪,共布设电极100个,顺河向为x方向,垂直河道方向为y方向,电极距和线距均为5 m,测线呈S形布置(见图2),测线总长500 m。由于电极数量有限,因此为获得海量数据,真实刻画地质结构,采用二极全测装置进行数据采集,并同时将电极B、N置于无穷远处[18]。为验证三维高密度电法探测结果,在坝址区河道内侧及左右岸布设3条二维高密度电法测线,采用温纳装置进行数据采集,根据高密度电法电极距与分辨率的关系及断层规模,所有测线电极距均设为5 m,并遵循自左岸到右岸、自上游到下游的原则尽可能沿直线布设。

图2 高密度电法测线及推测断层位置

2.4 数据处理与解译

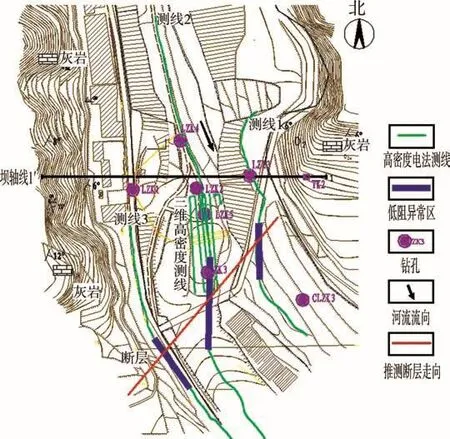

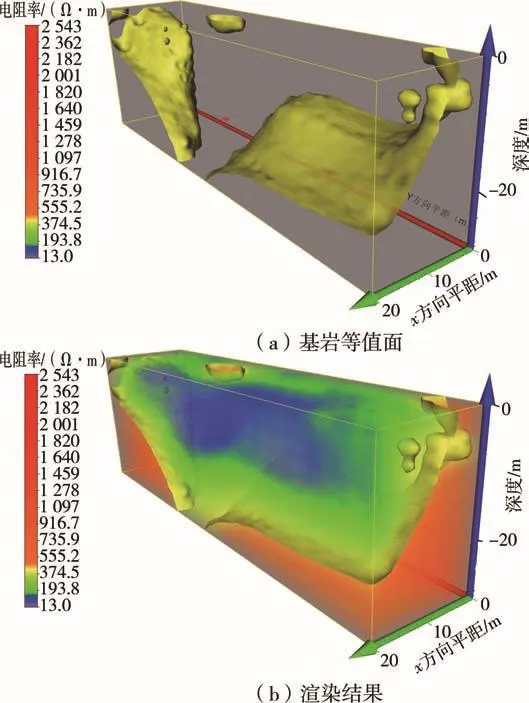

在坝轴线下游布设三维高密度电法测线,采用二级全测装置一次性采集完成,利用Res3Dinv软件对数据进行反演处理,将反演结果导入Voxler软件进行三维成图(见图3),并沿不同方向切片(见图4),展示等值面、形体渲染(见图5)等。

图3 三维高密度电法反演结果

图4 三维切片

图5 三维基岩等值面

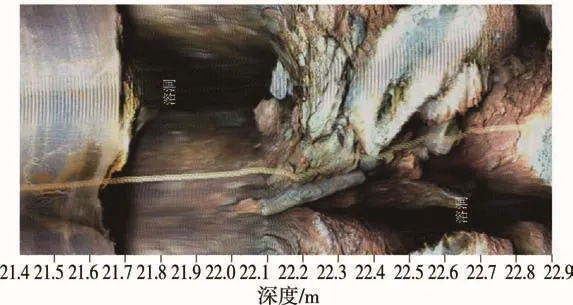

从图3可以看出,反演结果电阻率整体平稳连续,符合研究区地层特征。整体上分为2层,10 m以浅地层电阻率多在200Ω∙m以下,推测为河道覆盖层,这与钻孔LZK5揭露地层一致。覆盖层自上游至下游、自左岸至右岸均逐渐变厚,厚度为5~10 m,经过现场踏勘,右岸黄土出露且分布不均;10~30 m厚地层电阻率大于500Ω∙m,推测为基岩。在y方向48~80 m处,基岩面突然断开,同时出现直立漏斗状低阻异常区,异常区电阻率与围岩差异较大,推测为隐伏断层。图4三维切片显示,断层上下贯通,深部发育,横切河床,具有一定规模。图5直观反映了基岩面的起伏形态,同时揭露了断层的空间发育情况,图中显示断层倾角近直立,视倾角可达65°,倾向SE,局部存在孤立假异常点,可能是反演不收敛造成的。在异常区布设钻孔ZK3,在20 m深处发现断层,并伴随溶蚀现象,钻孔电视(见图6)显示孔壁较破碎,21.7 m深处发现溶洞,这与高密度电法探测结果一致,由于钻孔深度有限,因此溶洞规模并未查明。勘察期间正值盛夏,孔口冒风,推测钻孔揭露溶洞延伸较远与山体溶洞连通,溶洞规模较大。

图6 钻孔ZK3揭露断层及溶洞

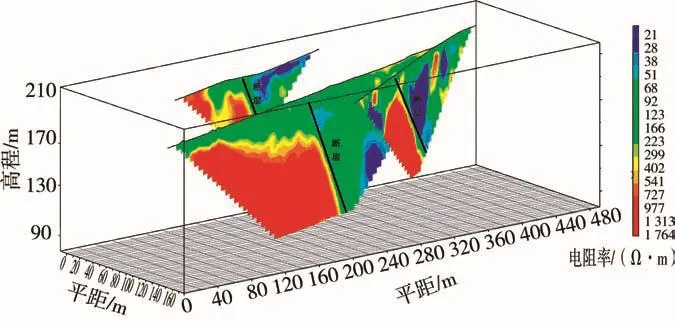

为验证三维高密度电法推测隐伏断层结果,分别在河道内侧及左右两岸布设3条二维高密度电法测线,对数据进行反演处理,并根据现场测线相对位置,将反演剖面有序放置在三维空间中(见图7)。3个剖面均存在低阻异常区,且发育形态基本一致,推测为同一条断层,断层走向NE,与三维高密度电法探测结果一致。

图7 高密度电法反演成果三维栅格

3 结 语

(1)通过三维高密度电法在豫北太行山区进行隐伏断层探测,利用多向切片技术以及旋转三维反演结果分析灰岩区隐伏断层的发育特征。结果表明,根据三维高密度电法探测所推断解译的断层与钻孔验证结果一致,说明三维高密度电法在灰岩区探测隐伏断层有效可行。

(2)三维高密度电法反演结果包含多层次、多方位地质信息,利用不同方向切片图、旋转图和等值面图可直观反映地质体形态,是二维高密度电法所不能比拟的。三维高密度电法探测灰岩区隐伏断层具有很好的应用价值。

(3)本研究施工场地狭小,电极数量有限,限制了探测深度。若能增加电极数量,并沿河向开展滚动作业,可进一步增大三维高密度电法的探测深度和探测范围。

(4)高密度电法探测成果存在多解性,需要结合钻孔资料和地质调查成果进行综合分析,提高研判结果的准确性,为工程建设提供可靠的地质依据。