中国当代少数民族油画题材与国家形象建构研究

【摘 要】进入新世纪,如何理解“中国”,叙述“中国”,在图像传媒中呈现“中国”,在艺术形象中塑造“中国”,成为一个日益被学术界、艺术界甚至普通大众关注的议题。中国少数民族文化艺术是中华民族的精神财富,是人类文明的重要成果。少数民族题材绘画是中国社会政治生態、民族审美趣味和画家自觉艺术表达结合的必然产物。少数民族艺术创作对国家形象的塑造具有深远的潜移默化的作用。由于艺术作品本身具有的传媒特性,全球化背景下的“民族中国”艺术作品借物言志体现国家意识,彰显民族文化的蓬勃生命力,不仅补充主流文化,对维护国家文化安全也具有重要意义。本文以1949年新中国建立以来少数民族艺术作品中的民族形象分析为例,突破传统的民族美学研究,以“民族中国”为核心价值,探索少数民族创作参与塑造具有中国民族特色的国家形象的具体途径,旨在促进少数民族创作,树立与时俱进的发展主题,营造现代中国的审美品格以及对“大文化观”的审美追求,实现民族认同与国家认同的艺术对接。

【关键词】中国当代油画;少数民族题材;国家形象;建构

【作 者】梁冰,暨南大学2016级博士研究生,南宁师范大学美术与设计学院副教授,硕士生导师。广东广州,510632。

【中图分类号】G122;J213 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)04-0116-008

自二十一世纪以来,在图像传媒中呈现“中国”,在艺术形象中塑造“中国”,成为一个日益被学术界、艺术界甚至普通大众关注的议题。少数民族题材绘画是中国社会政治生态、民族审美趣味和画家自觉的艺术表达相结合的必然产物,对新中国的国家形象的塑造具有深远的潜移默化的作用。

一、少数民族油画题材与国家形象塑造概述

中国是一个多民族国家,共有56个民族,其中汉族占总人口的 90%以上。其他的55个少数民族,居住区域“占到国土总面积的 60% 以上,此外还有 3000 多万散居的少数民族成员在全国范围内生活”[1]。新中国成立70年来,以少数民族为题材的油画创作作品数量很多,我们该如何梳理其发展脉络呢?社会建构理论认为,人们只有通过特定的艺术表征手法,才能为物质世界制造意义。

少数民族题材绘画的发展与中国百年绘画的文化审美需要及国家形象的构建传播是一致的。新中国成立70年的少数民族油画题材的国家形象建构大致可以分为三个阶段:第一个阶段是从新中国成立后到改革开放前,主要表现少数民族的新生活,歌颂民族大团结。期间,黄胄等艺术家为了积累边疆少数民族创作的素材,深入到边疆地区进行采风写生,以少数民族题材为主要内容的画作,进而创作出了大批反映民族精神的作品,成为民族团结的另一种象征。第二个阶段从1979年改革开放到二十世纪末,在二十世纪中国现实主义油画创作浪潮下,陈丹青等画家们在创作中吸纳了不少少数民族的文化元素和符号,如少数民族的服饰和图腾图案,创作了很多表现少数民族当下现实生活的画。画家在画面形式上比较恰当地融入了新思潮、新意识的表现手法,借助民族文化和形象符号来传达自己对多元化审美情感的抒发。第三个阶段是从二十一世纪初至今,多元化成了少数民族题材作品的主要特征,画家们在创作时把个人的思考作为创作的主要依据,少数民族题材油画创作在一个较为健康且丰富多彩的环境下持续着二十世纪中叶以来的辉煌。

(一)少数民族油画题材溯源

少数民族题材是我国美术史上最重要的创作主题之一,始终伴随着中国美术发展线索的不断演变。根据有限的历史文献记载及见诸画史记录可追溯至魏晋南北朝时期,最早如南朝的陆探微(420-479年)的《高丽赭白马图》,还有迄今留存下来的南朝梁萧绎(508-554年)的《职贡图》(见下图)与传为北齐杨子华(约560年前后)所做的《校书图》,这些画卷或多或少记录了我国东北、北方草原和西域各民族先民的衣着形象和风俗面貌。延传至唐、宋时期,描绘边地民族风俗风情及驯马题材成为当时的绘画风尚,记录和再现当时历史盛况的作品层出不穷,如文成公主入藏、禄东赞见唐太宗等唐蕃会盟题材,唐太宗与突厥可汗在便桥会盟、郭子仪单骑见回鹘首领的《免胄图》、文姬归汉故事的胡笳十八拍或明妃出塞……其中不乏古代人物画史上的扛鼎之作,构成了一套呈现我国古代各民族之间政治、经济、文化交流景况的历史流传画卷。受到历史的局限性,古代画家的视角不能以文化尊重为基本出发点,更少见画家将目光集中于边疆少数民族普通民众的日常生活,不能自觉地以民族审美精神为基点全面彰显少数民族民俗美感。

“五四”后在新文化思潮的影响及推动下,尤其是1931年“九一八事变”东北沦陷之后,对西北地区的开发成为举国瞩目的焦点,首批美术家和进步青年开始将探索的目光投向西北边疆少数民族地区。新中国成立后,这种对二十世纪四十年代边疆热的文化延续得到了更加富有活力的审美延伸,面对全新的藏族同胞的民族风俗风情面貌,对美术家的创作观产生了触动,让美术家对边地独特景观的关注逐渐转换为画家深入民族日常生活的描绘。1953年,叶浅予先生创作完成了《民族大团结》;同年,李焕民先生首次进入藏区并以其作为自己的创作基地。1954年董希文先生也第一次进入藏区写生,并完成了《春到西藏》(见下图)的油画创作……在新中国几代前辈艺术家的努力和辛勤的付出,在描绘少数民族风俗风情面貌、展现少数民族审美情感的民族题材美术创作领域取得了丰硕的成就,在新中国的美术史上占据了特殊而又很有分量的位置。与新中国现实主义美术创作潮流相同步,少数民族题材绘画的发展随着社会转型和文化变迁一起面向全新的历史进程。从20世纪50年代以来,少数民族题材油画创作不断地掀起时代热潮,在国家各类重大文艺活动和展会中承担着不可替代的重要角色。画家突破了历史性局限,自觉地在充分尊重民族文化的思想基础上以现实主义手法直接观照民族民俗日常生活景观,技法探索上注重吸收或发挥民族审美特征,创作充分表现了民族精神的独特气质,成就了大批时代精品杰作,名家辈出。

(二)国家形象的建构

对于国家形象的概念,学者们受研究领域和研究角度的影响,给出的概念界定亦各不同。传播学学者从传播入手,结合社会学、新闻学等学科理论进行研究,而国际关系学学者从国家外交的层面及国家权力的增减上去解读国家形象的塑造及其带来的影响。杨伟芬从传播学的角度出发,认为国家形象是国际社会公众对某个主权国家相对稳定的总体评价。刘小燕从心理学和文化学的角度认识国家形象,她认为国家形象来自于社会公众的认识,社会公众在传播的途径中接触到国家的各种信息并进行信息的加工,从而产生了对该国产生了总体认识,具体包括该国国人的精神面貌、集体行为、意识观念等在公众心中的抽象反映及公众对该国的评价和解读。[2]

近几年,文艺理论研究将国家形象引入自身研究的范畴,逐渐成了学术界的热点。在文艺学视域内,国家形象这一概念又有了新的解释。北京大学的程曼丽在阐释国家形象时,将国家形象看作是国家或民族的气质,是我国民族精神与意志的集中体现。国家形象的塑造,能在很大程度上“有助于形成公民对国家、民族的向心力与凝聚力,更有助于向外界展示一个鲜明的、一贯的国家形象”[3]。近些年,国家形象成为国家软实力的重要组成部分的事实也得到了公认。“软实力”概念首先由美国哈佛大学的教授约瑟夫·奈(Joseph Nye)率先提出。为了区分国家在物质方面的优势,约瑟夫将文化等精神领域上的国家优势看作是一个国家的软实力。具体而言,软实力可以分为:“文化影响力、意识形态影响力、制度安排上的影响力和外交事务中的影响力。”[4]由此可见,“国家形象”应该受到足够的重视,对于国家管理者而言,采取策略对国家的形象加以塑造和提升是很有必要的。正如孙有中教授指出的那样:“国家形象可分为国内形象和国际形象,在根本上取决于国家的综合实力,但并不能简单等同于国家的实际状态,它在某种程度上是可以被塑造的”。[5]冷战后兴起的构建主义学派则认为国家形象是一个关系性的概念,国家形象是在与其他国家的交流与认同中被赋予的意义。同时,部分学者倾向于把形象当作是一个认知心理学概念,从认知理论出发界定国家形象,即国家形象本质上是一种认知和话语的建构,国家形象不是简单的反映一国的客观存在,而是国内外公众对目标国的印象、态度和评价的总体反映。如帕帕杜·珀郦斯(papadopoulos)进一步指出国家形象是人们对异国认知和形象的总和,其包含着大量的事实与情感信息。鲁斯科·易安路(rusciano)认为国家形象可分为两类,即“自我形象”是指国家的感知或本国公众眼中的国家形象,“他者形象”是他国公众所认知的国家国际形象。他认为他国形象与自我形象之间通常存在差异,公众认知异国形象的主要途径之一是投射于媒介的國家形象,而投射于媒介的形象,并非是真实状态的“镜子式”反应。

2010年以来,中国开始将国家形象建设的思路集中在价值和理念层面。特别是2012年11月29日,中共中央总书记习近平在国家博物馆参观“复兴之路”时,提出了“中国梦”重要指导思想和执政理念。习近平总书记定义中国梦是中华民族近代以来最伟大的梦想,即“实现中华民族伟大复兴”。可以认为,“中国梦”是未来中国发展愿景的集中表达。因此,向国际社会阐释好“中国梦”,从根本上说就是要向外界传播一个真实、客观的中国。“中国梦”作为执政理念,无疑集中体现了当今和未来中国的基本价值观,是构筑中国国家形象话语体系的核心所在。在此之后,中央高层关于中国国家形象建设的正式论述,频频见诸重要场合和媒体。2013年12月30日,习近平总书记在中共中央政治局第12次集体学习时,提出要重视国家形象的建设,对于我国深厚的文化底蕴应该要重点展示,具体来说就是我国历史底蕴、各民族多元一体、文化多样和谐等特质。在以习近平同志为核心的新一届党和国家领导集体中,中国国家形象建设“负责任大国”思想进一步发展为“四个大国”的基本定位。习近平总书记提出将中国建设为“文明大国”“东方大国”“负责任大国”和“社会主义大国”的总体要求。要求中涵盖了中国的文化、外交、政治、社会等各方面。选择塑造国家形象的要素方面,则应以历史文化传统、多元族群和谐、政治清明、经济繁荣、山河秀美等为主,还要凸显中国特色的社会主义。在“四个大国”的基本理念定位框架下,中国国家形象建设的实际方略逐步变得清晰可见,总体目标、关键主题、策略方法等被进一步提出并得到初步阐发。[6]

二、少数民族油画题材的国家形象塑造

民族形象与国家形象之间有着密切的关系。从某种意义上讲,它们是共同体。对于我国这样一个多民族国家,国家形象的具体内涵必定是复杂而又丰富的。少数民族艺术作品中体现出来的民族形象,在很大程度上也反映出国家的形象,反映了少数民族对国家的认同和认识,还从侧面表现了国家民族内部的稳定情况。

国家形象的塑造中,民族团结是重要的元素。早在1949年,毛泽东便为政治协商会议提出了“万岁,中国人民的伟大团结”的宣言。新中国成立后,口号中的中国人民逐渐被“全国各族人民”取代,“全国各族人民”从字义上看则显得更为具体。随后,民族团结便成为中国少数民族艺术作品中多年不衰的主题。在古时,作为一个由伦理作为基本秩序而建立起来的国家,中国文化中往往会将个体放置于集体之后。以血缘关系为主要纽带而建立起来的大家庭,是与欧美国家同一时期截然不同的社会群体生活样式。在中国古代社会中,“大”往往表示着团结和力量,圣人们常用“大我”来取代“小我”。“大我”的出现,让所在群体中的个体具有了更为强烈的归属感,同时也在社会和谐氛围的实现上发挥了意识形态般的修辞作用。民族团结,不仅是为了国家,也是为了民族自身。从绘画艺术上看,民族团结最常见的表达方式,便是多民族的集体肖像,也就是民族画像。若干民族聚在同一个画面上,是我国美术当代史上独树一帜的表达习惯。此种做法在后面的创作实践中逐渐成为一个不言而喻的传统。多民族的肖像画,在某种程度上传递着我国民族政策的实际内涵,也传递着我国意识形态中与民族有关的政治方向。1952年至1953年,叶浅予创作了《中华民族大团结》这件重要的作品。该幅作品构图饱满、色彩鲜艳,不仅在改良中国画传统技法上做出了创新,更以独特的主题思想和政治象征寓意在当时的美术界产生了巨大的影响。叶浅予在绘画技法上学习借鉴了宋代院体画的骨法与线条,并融会了中国民间传统的设色观念,在色彩浓烈的画面中,众多身着盛装的少数民族人物形象围绕在以毛泽东、周恩来为代表的新中国领导人身边,描绘了共同举杯祝酒的欢乐情景。从画中可以看到,将民族传统文化的精神内涵转化成日常化的话语表达,使之易于为普通大众所认同、接受和使用。[7]

同时,国家的各类符号,如国旗、国徽等,在民族肖像画中多次出现,强调了民族团结的目的和前提。民族形象在国家符号的作用下,与国家形象产生了结实的联系。民族团结题材作品已成为反映新中国时期各族人民政治观和社会生活的代表。为了真正实现各族人民的大团结,新中国成立后,特别重视利用艺术形象宣传新中国的国家战略和新中国多元一体化的国家形象。

我们要从整体上把握少数民族油画主题创作的民族性、地域性、民俗性、宗教性和多样性等特征。它们之间是相互联系、相互影响的。不同的地域,它们在民族性、宗教性、民俗性上也会有不同的表现,而一个地区的民族性、宗教性、民俗性不同,又会反过来加强少数民族油画主题创作的地域性特征;而人们的宗教信仰、民俗民风、传统文化、审美意识、地域特征和历史发展等方面则体现少数民族油画创作的民族性;民俗性特征由于地域、民族和宗教信仰的不同而不同,进而产生多样性的油画样式;宗教性对民俗产生了重要的影响,但同时也都具有不同程度的民族性等特点。一个地区的人类文明和中华民族的优秀传统影响着少数民族油画主题创作中在表现内容方面的选择,艺术语言的提炼、艺术形式的运用,以及对地域民族性特征的着力表现。少数民族油画家在这些文化遗产方面具有得天独厚的优势,这些文化遗产也是他们进行创作的基本立足点,因此,他们常常从少数民族文化和地域中寻找创作源泉。

三、少数民族美术作品中的国家形象未来展望:

新世纪的新视野“文化自觉”

二十世纪九十年代中后期社会人类学家费孝通先生明确提出一个关键词“文化自觉”。他从马林诺夫斯基对文化的定义谈起,认为文化是一个整体,由信仰、风俗、艺术、知识、法律、道德以及人们在社会生活中所获得的其他能力和生活习惯等构成。以思想、习惯、价值、传统的器物、货品、技术作为具体内容,和“作为社会成员的一切其他的能力和习惯”的社会组织部分。[8]费孝通先生给“文化”一词这样的理解,“文化是人造的东西,是为了人的需要而造的”,“我叫它是个人造的人文世界”。[9]费孝通先生认为文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化本身有相当的了解,包括其渊源、特色以及发展的历程,既不是“回归以前”,也不主张不加以辨别就认为别人的就是好的,要“全盘西化”。[10]

学术界对于少数民族文化的未来走向存在着不同的看法。有一种看法是:民族的有形文化相对于深层文化而言,在构成的比例中占据的结构并不重要,因为民族文化的实质根植于民族文化系统的符号系统,民族社会的转型与文化的变迁在某种意义上就是符号系统或者符号意义系统的变迁。随着民族现代化的進程发展,虽然在全球化的裹挟中少数民族的衣食住行各方面日益国际化,但在物质上、制度上的变迁并没有削弱民族自身的文化深层结构,其民族文化自觉和象征边界反而得到加强。因此,我们要积极主动地投身于现代化进程中,多元文化的互动不是简单的一种文化对另一种文化的吞并,而是在互相碰撞中,产生新的文化。[11]33

少数民族地区现代化进程中面对强大的主流文化力量时所面临的现实困境,如何在现代化进程中保存民族的生活方式、思维习惯,及其在物质上、制度上的变迁过程如何保持民族性,只能说是一种理想化的憧憬。中国艺术研究院副院长吕品田认为,最能代表中国美术特色的作品和艺术非少数民族题材美术创作莫属。而且从少数民族题材的美术创作也能反映社会的变迁。任职于中央美术学院的宋晓霞教授认为,得益于社会的变革,二十世纪中国社会的生产力得到快速发展,这种发展同样表现在文化上。少数民族美术作品呈现了中原文化和边缘少数文化在二十世纪融合的情况。从微观上看,少数民族特有的文化基因和情感在少数民族美术作品中得以记录。在朱维群看来,少数民族美术作品是表现少数民族的最为直接的艺术。

进入2000年以后,一个更加突出的趋势是以“什么是中国美术的现代性”和“中国美术与世界”“中国美术与国家形象”为主题,在不同层面上,从不同的角度进行探讨和实践。国家未来发展的方向,尤其是对国家艺术未来的倾向,我们都可以尝试从少数民族题材中塑造的国家形象中去预测。在《现代民族国家的建构与民族美术的现代性》中,民族学者邹跃进表示,将来少数民族绘画的两个方向将是民族文化主义(传统主义)和国家文化主义(现代主义),并详细阐述了少数民族美术的“传统派”和“西化派”之间的异同。[12]

这表示现在的少数民族题材艺术研究的动向是在重视民族创造的文化立场。在一些范围内,国家意识对国家艺术的创造有着明确的促进作用,因此,笔者认为,对民族文化身份的不断思考,已然使得少数民族的艺术创造获得“现代性”的身份。同时,少数民族独一无二的审美价值与特定艺术高度并不适合通过“西化”来实现。[13]因此,国家文化的创造性思维并不意味着西洋化的转变。西洋美术的现代化不是中国美术的现代化目标。

与传统的少数民族的艺术相反,“现代”是什么?今后文化观的走向不能陷入现代主义和传统主义的漩涡中,国家立场可以在当代少数民族美术创作中对民族精神的探寻中窥见一斑。例如,油画《谁离开了家》,是哈萨克族画家的旅边写生,描绘了少数民族商贩离家到城市的生活;维吾尔族美术作品《吉祥草原》(见下图)、藏族美术作品《磕长头》表达了人们对失去的信仰的缅怀,内里的人文意趣与人文格局对应了“民族中国”“文化中国”中所提出的精神价值,也是国家开发与传承少数民族社会优秀文化的目标之一。我们是在全球化语境下对中国历史与文明主体性进行论述。因此,对中国知识界提出“文化自觉”的历史语境的理解既离不开中国情境、也离不开全球视野。[14]

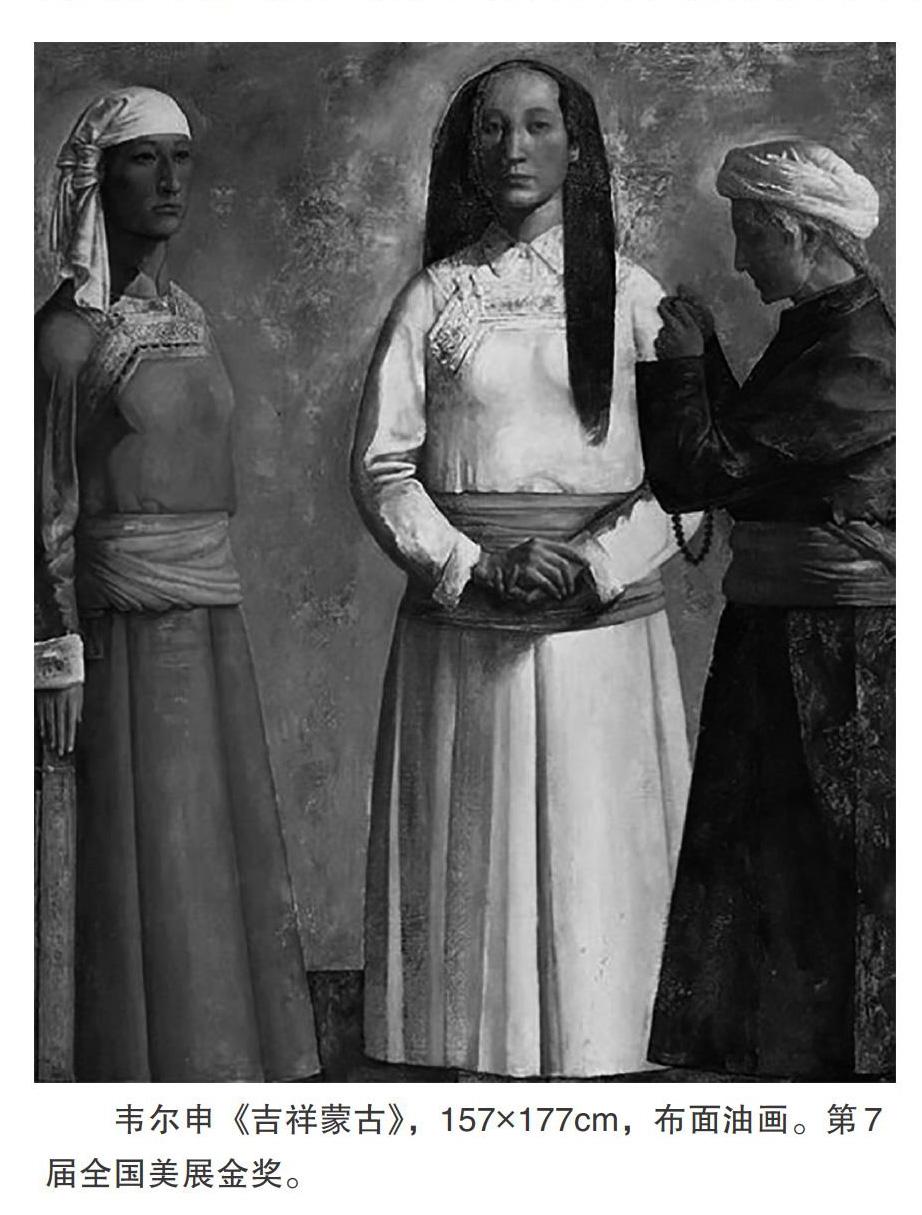

少数民族题材油画《吉祥蒙古》,创作于1988年,画面采用了大面积的暖色调,人物形象的处理简洁厚重,有浓郁的民族风情和宗教仪式感。三个人物主体以并列形式出现,虽然都是站立姿势,各人的姿势细节各不相同,穿红衣蒙古长袍服装的妇女双手自然下垂,面向画面的右面微微侧立;画面中间主体人物身穿白色蒙古长袍正面对观众目光直视,双手自然相握于腰间;画面右边的身着蓝色蒙古长袍,双手握着佛珠,微微低着头侧面向着左边。画面三人都笼罩在橙色的处理成平面的暖色调里,背景色富有厚重的肌理感。画面中每个人的面容郑重安详神秘,体现了画家对人物形象内在的精神气质的向往,追求一种相对凝固的瞬间和永恒。画家通过画面空间及人物造型结构的主观处理,创造了一种质朴、庄严并带有宗教氛围的视觉特点。

国家在政治传播上的主要任务就是在国际上塑造自身国家或别国的形象。塑造良好的自我国家形象,具有重要的政治意义。一方面可以增强本国人民的国家意识、国家荣誉感、认同感,增强整个国家的凝聚力;另一方面,对外塑造良好的国家形象,有利于为自身的发展创造良好的国际环境,为本国的对外政治、经济、文化等各方面的交流提供便利。[15]183第十二届全国美术作品展览暨中国美术奖·创作奖、获奖提名作品展于2014年12月15日至2015年1月4日在中国美术馆举办。共展出576件作品,其中金奖7件、银奖18件、铜奖49件、优秀奖86件,共160件。其中少数民族题材金奖作品《亮宝节上的人们》(见下图)以精彩的视觉图式、高超的表现技法形象而鲜明地呈现雪域高原鲜活的民俗和人们的精神风貌。

许海刚描绘了甘南藏区“亮宝节”这一传统民间盛会场景,高原特有节日的喜庆氛围,展现出藏族聚居区民风民俗淳朴感与鲜活感,而不是以“他者”的视角捕捉少数民族迥异的生活表象。并且作者在明暗、光影对比的画面构图中,用细腻且具有概括性、写实又不失灵动的手法,呈现了一组雪域高原上形态各异、精神饱滿的人物群像。画面构建的整体感、色彩的厚重感和人物姿态与光影明暗变化的节奏感,增添了视觉感染力,但是,更让人感动的是那群像中一个个灵动的神态和那高原般雄浑的群像所彰显出的高贵、淳朴、乐观的精神气质。

四、结 语

少数民族美术创作是二十世纪以来中国美术的重要组成部分。少数民族题材油画创作国家形象的构建,为了传播国家形象,实现了一定的政治理想和某种的政治观念。根据历史发展的各种阶段,少数民族题材油画创作国家形象在特定时间内有着不同的文化意义。文艺与政治的问题,其实就是审美与政治的问题。这一问题是二十世纪中国美术发展的核心问题,也是塑造中国少数民族题材油画创作的时代结构。通过对中国当代油画少数民族题材发展历程的梳理,我们发现,美术与政治之间的双向互动,共同地参与了社会上层建筑的设计与搭建。少数民族题材美术创作扩大了二十世纪美术历史表现范围和领域,丰富和发展了美术史的审美品格。新中国七十年少数民族题材油画创作一直被用来表现民族与国家、历史和社会现实,它“将我们的注意力转移到了我们生存的这个世界”,[16]4是以现实主义为灵魂,极具社会现实关照意识。在岁月洗礼下,这些作品在时间的锤炼下沉淀成为精华,氤氲着不同时代的独特的美学风格与气质,呈现了不同时代的面貌风采,是一部鲜活直观的新中国美术发展史,少数民族题材塑造了当代中国多姿多彩的多民族民族团结统一的国家形象。

参考文献:

[1] 康笑宇.民族题材绘画与塑造中国形象[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2013(4).

[2] 刘小燕.关于传媒塑造国家形象的思考[J].国际新闻界,2002(2).

[3] 程曼丽.大众传播与国家形象塑造[J].国际新闻界,2007(3).

[4] 闵捷,李云路.“软实力+巧实力”——提升中国国际形象的传媒战略[J].科技传播,2010(4).

[5] 孙有中.国家形象的内涵及其功能[J].国际论坛,2002(3).

[6] 张昆.理想与现实:40年来中国国家形象变迁[J].人民论坛·学术前沿,2018(23).

[7] 姚磊.民族传统文化传承实践的现代选择——基于场域理论的视角[J].广西民族研究,2018(1).

[8] 费孝通.从马林诺夫斯基老师学习文化论的体会[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1995(6).

[9] 费孝通.从反思到文化自觉和交流[J].读书,1998(11).

[10] 费孝通.反思 对话 文化自觉[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997(3).

[11] 纳日碧里戈.现代背景下的族群建构[M].昆明:云南教育出版社,2000.

[12] 赫云.比较视域下的主题学与形象学[J].新疆社会科学,2011(2).

[13] 谷莉.试论中国少数民族的美术特点[J].民族艺术研究,2012(3).

[14] 贺桂梅.“文化自觉”与“中国”叙述[J].天涯,2012(1).

[15] 段鹏.政治传播—历史、发展与外延[M].北京:中国传媒大学出版社,2011.

[16] [美]比尔·尼克尔期.纪录片导论:第二版[M].陈犀禾,刘宇清,译.北京:中国电影出版社,2016.

﹝责任编辑:陈家柳﹞