语言建构与运用视域下的审美发现

金 铭

语言建构与运用是语文核心素养的重要组成部分,它在实现学生审美鉴赏与创造能力,深化文化传承与理解等方面发挥着津梁与枢纽的作用,是各项能力发展的前提与基石。高中语文课程的18个学习任务群中, “语言积累、梳理与探究” “汉字汉语专题研讨”也与语言学习直接相关。语言的多维度内化是学生多元思维建构的基础,高中语文教学的重要任务就是让学生感知高层次思维影响下的语言存在,而非简单认识文本语词的表层含义。因此,语言建构与运用的教学指向,应成为擢升学生审美品质的重要路径。

其实,语言建构与运用的审美功能早已引起专家的关注。叶圣陶认为,语言文字的理解和运用是展现语文教学之美的特有领域;童庆炳称语言是文学之美的 “第一要素”;王尚文将语言教学作为语文教学的 “独当之任”。本文试图寻找语言教学的审美特征点,从语义、语境、语理等方面拨开语言的迷雾,延展语言的审美张力,在读写训练中实现语言能力的转换升级,完成由存储到表达的螺旋式上升,将语言知识的积累内化为言语经验与审美品质。

一、 关注语言的审美特征

1.变形:语言形式的开掘点

文学作品是一个带有 “私”性话语性质的表意系统,是作者用个体化语言对秩序化世界的重构过程。作家要使语言的表达贴和内心的流动,往往需要打破经验习惯,突破语言线型排列的组合方式,使用反常组合、表达技巧、词类活用等手法使语言符号的组合形态发生变化,以增加读者阅读的难度,延长读者的感知时间,从而产生强烈的审美效果。因语言的价值不在于其封闭性与固定性,更在其生成性与可变性,也正是在这种反常的语言运用中,我们体认出了作者的个性、人物的形态和潜在的情绪。

语言的变形通常采用以下几种方式:通过不合常规的词语的搭配,形成异常的语义连接,从而带来奇崛的表达效果;有意打乱或破坏语言排列规则,颠倒原有语序制造陌生感等。如 《我与地坛》中,“它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏。”此句用词上选用 “浮夸”修饰 “琉璃”,以 “炫耀”修饰 “朱红”,形成了异常的搭配组合。语序上也做了调整,正常的顺序应是:古殿檐头浮夸的琉璃剥蚀了,门壁上炫耀的朱红淡褪了,一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了。而作者将“剥蚀”等动词都移到了句首,强化了地坛的荒芜衰败。再作深入探究我们还可发现,作者在这里连写了四种景象,且将最后的两种景象连在了一个分句中。形式的改变中断了排比句一气呵成的语势,但仔细品读后我们方可体会变形之妙:内容上,第三句语意增多,突显了地坛 “坍圮”后的芜秽景象;形式上,第三句与前两个分句相承,又生发出新的变化,使整个句子整饬而富变化,流动而生新姿。

2.模糊:语言内容的突破口

人类的情感是边界模糊,难以言说的。情感表达的不确定性,使得与之匹配的表达也不可能完全做到逻辑清晰与规范。早在1764年,康德就提出了 “模糊概念”的理论,他认为 “模糊概念要比明晰概念更富有表现力”。没有清晰描绘,更能逗留于我们的脑海;无法具体追溯,却愈发历久弥新。郑颐寿在《文艺修辞学》也指出:“文学语言经常表现为流动不拘、边界不明的情感内容,表现人物在各种特定情景中的难言之隐、微妙之语。这些不定型的内容不可能用某种现有的语言准确地表达出来,于是文学家常常对语言进行模糊运用。”因此,那些外延模糊、边界不清的表达,应成为我们审美意蕴的开掘点。

在具体表现形态上,首先显示为语言的闪烁其辞。如 《祝福》中“我”与祥林嫂的对话。面对祥林嫂 “有没有灵魂”的发问, “我”的一系列应答都是模棱两可,含糊不清的,最后更是用了一句 “这,我也说不清”作结。语言上的刻意遮蔽充分反应了小资产阶级知识分子怀疑启蒙、苦闷彷徨的心理特征,以及借祥林嫂表达的对劳动人民复杂的人文关怀。其次表现为话语的简省。 《桥边的老人》要表现反战的宏大主题,却用笔简省,视角细微。海明威选用了偶然而随意的聊天来构建丰富的表意系统。老人在回答战争发生时自己的所为时,用了简单一句, “我是最后一个离开圣卡洛斯的”。但此中却包含了一切:被迫与无奈,苦涩与悲凉,过去与现在。

二、细化语言的审美策略

1.个别关照 :在能指、所指中加深审美体验

索绪尔提出,所有的语言符号均由 “能指”和 “所指”组成,“能指”是语言的声音系统, “所指”是语言指涉的事物概念。语文核心素养中语言的 “建构”过程,实质即以符号为媒介由 “能指”回到 “所指”的内化过程。 “能指”与 “所指”的联系不是确定的,在文学作品中, “能指”与 “所指”往往呈现出多维度的照应关系,思考这些关系,能够发现有限 “能指”所激发出的无限审美意趣。在语言教学过程中,通过对个别语词策略性的指导关照,辨析语词的意义与功能,能让学生走向阅读的深水区。

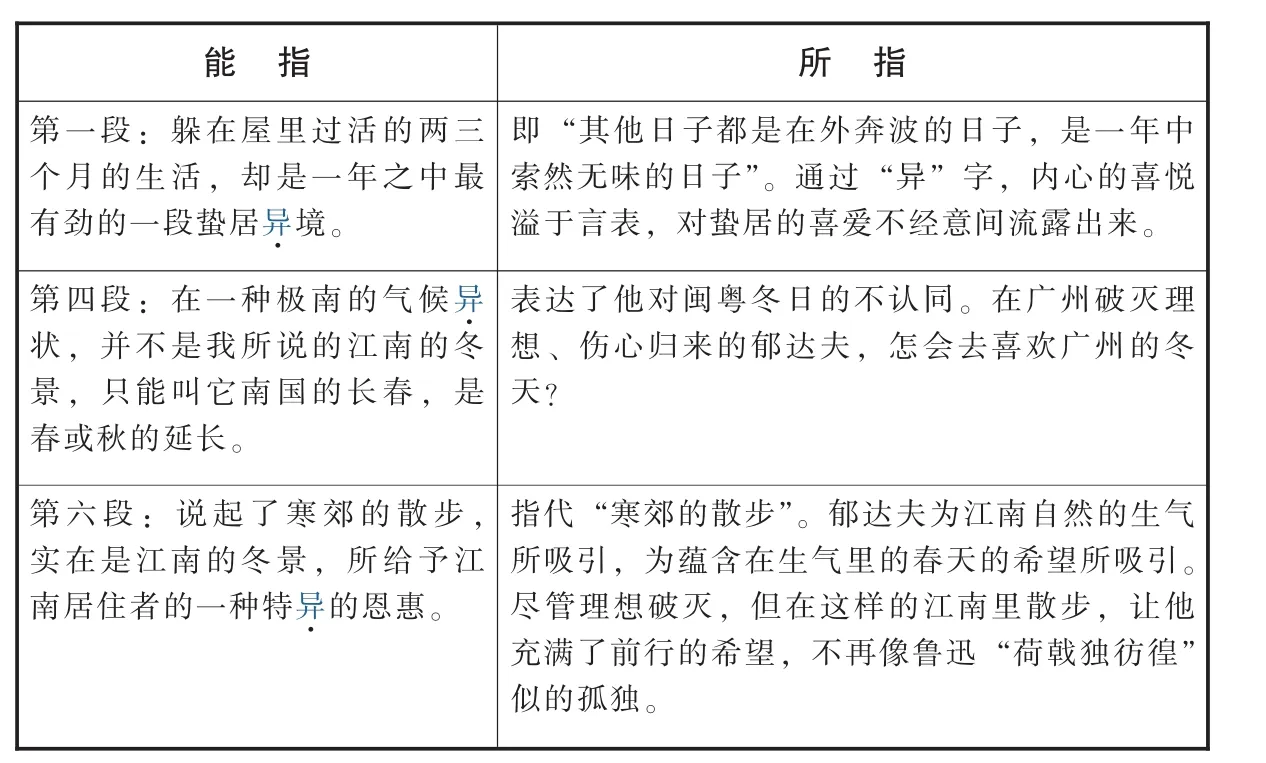

如 《江南的冬景》的教学,让学生辨析三个 “异”字的所指。(见表 1)

用反复诵读、对比辨析、借助工具书等方法厘清能指与所指的多维度照应关系,才能让学生做到解放观念,接纳异见,真正接近作者的创作意图。

2.局部理析:在空白中拓宽审美价值

伊瑟尔曾说: “文学作品的文本包含着许多 ‘空白’,这些不确定点和空白在阅读活动过程中起着至关重要的作用,是作品被读者接受并产生作用的根本出发点。”文本的空白处,是阅读过程中隐而不露的关键点,是作者有意无意留下的、没有写明的、唤醒读者期待的审美空间。依靠语境,钩嵌词句,寻找关联,阅读者才能使文本获得真正的反映和实现。填充空白的过程是发掘、建构意义的过程,也是阅读者用自己的经验进行再创造的过程。

如 《雷雨》教学中,让学生对三个 “哦”字作空白的填补。 (见表2)

在此,让学生对三个 “哦”字进行补白想象的嵌入性表达,就起到了填充作者 “预设留白”的作用。填补言语的空白,训练学生追求语言内容和语言形式的适切度,是教师在课堂中显示技术含量与教学水平之处。

表1

3.文本融合:在语境中构建审美视域

语言的审美建构最终当立足于文本整体。虽然文本细读强调沉潜于局部,但一味地进行咬文嚼字式的解读,会滑入重细部、略整体的误区。语境与语言的理解密切相关,语言的建构与运用更强调语言和思想的关系,语言的建构过程实际上就是文本背景、作者思想的“图式化”过程。在教学中,融合背景图式,基于作家经历,熟识文化心理,才能探赜语词功能价值之外的语境义。

很多老师认为 《荷塘月色》之美主要体现在修辞上,修辞的审美取向决定了该文话语内涵的柔美丰富。但修辞的基本原则是适应语境,思想内容和语言形式的完美契合才是修辞的终极追求。 “亭亭的舞女的裙” “刚出浴的美人” “叶子更见风致了”使荷叶形象化,使人联想到女子翩翩起舞、婆娑婀娜的丰姿,读后令人印象深刻。但深入思考,我们会发现这些喻体的想象都比较 “出位”,带着一种无需避讳的肉欲想象和自然本能。联系“五四”新文化运动激进热烈的写作语境,就能发现 “荷塘”成为朱自清笔下的文化符号和内心镜像。与其说他在描写自然,不如说是面对浑浊不清的现实,他去与 “荷塘”这个自然客体 “谈情说爱”。

表2

美国心理学家加涅在 《学习的条件》里点明了语言习得的规律,以事实或较大单元的形式出现的言语信息,是通过一个更大的网状结构才被学会的。只有提供一个开阔的富有意义的上下文关系,才能让学生在特定的语境里跨越历史,构筑贯通时代的审美视域。

三、拓展语言的审美张力

基于语言运用与建构的语言教学以迁徙习得语言、内化思维品质为旨归。为了扩展语言的审美张力,避免对文本进行浅尝辄止的解构,可尝试采用以下路径。第一,以群文阅读为载体拓宽语言能力的训练面,实现课堂教学的由 “一”到 “类”。在同异之辨中,探索语言的结构张力,生成审美的话语能力。将 “这一篇”文本的语言习得经验升格成一类普遍的语言品质,将 “这一类”语言现象的感受上升为一种普适性的情感体验。第二,设置读写转换环节,实现语言积累的输入转向语言表达的输出。 “语文的外延与生活的外延相等”,写作与表达才是最终实现能力延展的环节。

基于以上学理,教学 《长亭送别》时,引入 《罗密欧朱丽叶》进行集体建构言语实践活动,设计如下语言教学环节。

(一)意象探微。同是表达跳出男权中心思想,从平等的社会性别视角审视爱情的主题,让学生思考二者营造的意象特点有何异同。对比后明确 《罗密欧朱丽叶》以“意象群”的组合出现,通过太阳、月亮、繁星、火、电、折光等自然意象,反映了莎士比亚 “美在和谐”的创作概念。而 《长亭送别》的意象优美典雅,以蓝天白云、西风紧密、北雁南飞、霜林尽染等“景物群”点染了离别之恸。

(二)情境辨析。要求学生从语义、语境、语理等方面,对两部经典爱情的表达方式寻同求异,通过语言的辨析结成新思。对比可知《罗密欧朱丽叶》以直接抒情为主,《长亭送别》以间接抒情为主。《罗密欧朱丽叶》的台词热烈直白,而 《长亭送别》的语言幽美曲达。

(三)意义诠释。引导学生建立整体阅读的意识,要求学生写作两部经典所指涉的现实价值。 《罗密欧朱丽叶》剑指中世纪野蛮腐朽的社会伦理观, 《长亭送别》中个体命运的表里同样涉及社会时代的悲喜。

语言教学是一个宏大开阔的话语审美场,本文意在通过语言教学内容的遴选、解构和拓宽,让语文教学从 “得意”走向 “得言”,由“理解”走向 “运用”,以此擢升学生的审美品质,铺就阅读教学的路径。目的把零碎的文本认知条理化、系统化,容纳至个体原有的认知系统中去,以 “言”唤醒学生自我的在场感,让他们在语言的理解过程中获得对世界的审美力。正如海德格尔所言,语言是存在之家,人栖息于语言所筑之家。