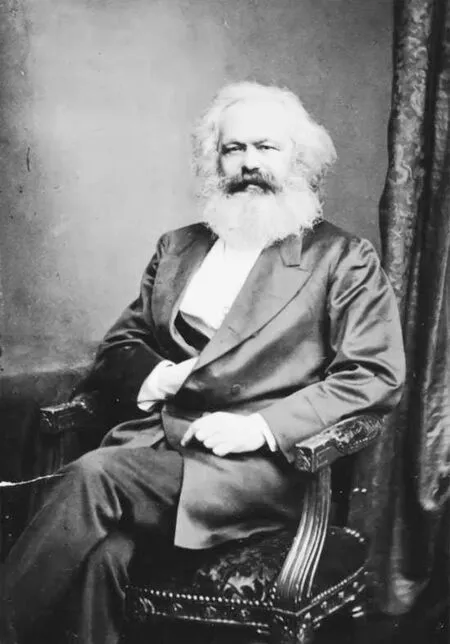

马克思是谁?

张 旭

1848年,德国,马克思(中)和恩格斯(右三)在《新莱茵报》印刷厂

“真理像光一样,它很难谦逊。”这是马克思在其第一篇政论文章《评普鲁士最近的书报检查令》中写下的句子。

马克思的一生都在追寻真理,一步一步,他把有关人类命运的真理都在身上聚集和升华。有人总结说:“马克思之前的历史,都通向马克思;马克思之后的历史,都是从马克思重新出发的。”

思想巨人,让人仰望,光芒太盛,不可直视。或许正因如此,今天许多人只知给予他“天才”的盛誉,而对作为一个真实存在的人的马克思,却缺乏足够的了解。

马克思其实很可爱。这位天才思想家的人生一样是交织着苦乐爱憎的。不同之处在于,他思索的不是个人得失而是人类的未来,他“被真理的旋律迷住”,并且对真理有着不可撼动的信念。

浪漫的特里尔之子

“谁,风暴似的疾行?是面色黝黑的特里尔之子,一个血气方刚的怪人。他不是在走,而是在跑,他是在风驰电掣地飞奔!”

这是青年恩格斯对马克思形象的描写。那时他和马克思还没有见过面,但彼此神交已久。通过人们对马克思的渊博学识、革命品质和战斗精神的介绍,恩格斯对这位未来40多年的亲密战友作出了诗意的想象。

马克思的女婿,保尔·拉法格说,马克思是一个体魄健壮的人,高于中等身材,肩膀宽阔,胸部十分发达,仪表匀称。“如果他在年轻时做体操的话,他会成为非常强壮的人。”

尽管没有做体操,但马克思也是一个热爱运动的人,他坚信一个健壮的身体是工作的基础。

他喜欢散步,还喜欢击剑,谈到后者,他的朋友威廉·李卜克内西回忆说:“他尽力以猛攻来弥补自己技术的不足。要是马克思碰上一个不够沉着的对手,有时候他就把对手击出场地之外。”

未来的革命导师并非天生深沉而理性。在波恩大学读书期间,马克思甚至还曾经准备与人决斗,受到父亲亨利希·马克思的严厉批评。年轻时的马克思充满荷尔蒙的魅力,以及艺术家的浪漫。他写幽默小说、剧本,并创作了三本诗集,其中大部分的诗都是写给他未来的妻子——燕妮。

“燕妮!笑吧!你定会觉得惊奇:为何我的诗篇只有一个标题,全部都叫做《致燕妮》?须知世界上唯独你,才是我灵感的源泉,希望之光,慰藉的神。”

“我能把千卷万册的书,写满你的名字,不计页数,愿思念的火焰在里面呼呼燃烧,愿意志和行动的喷泉涌流滔滔。”

燕妮是“特里尔城最美丽的女子”、“舞会上的皇后”,特里尔的贵族公子们都期望得到她的明眸一顾,而她却只对马克思情有独钟。在给马克思的信中,她简洁地写出了人们都熟悉的初恋味道:“只要你朝我看一眼,我就会感到恐惧而不敢再说一句话,血液就会在血管里凝结,心怦怦直跳。”

马克思用更澎湃的热情回应说:“‘在她的拥抱中埋葬,因她的亲吻而复活。’这正是你的拥抱和亲吻。我既不需要婆罗门和毕达哥拉斯的转生学说,也不需要基督教的复活学说。”

燕妮的父亲是威斯特华伦男爵,身为贵族,却对平民犹太律师家庭出身的马克思眷顾有加,经常和他一起散步,分享对社会的看法。

正因马克思和燕妮的爱情是冲破封建门户之见的激情之爱,亨利希·马克思对儿子千叮万嘱:“要珍惜她这纯洁的爱情和自我牺牲的勇气。没有一个王公贵人能把她从你手中夺走。”

马克思和燕妮的下半生度尽劫波,但他们始终矢志不渝地相爱。

“凶恶的刀笔奇才”

一身浪漫主义气质的马克思,后来放弃了艺术之路。因为他认识到,“诗歌只能是一件附带的事”,“既然诗歌不能美化生活,又不能使生活幸福,那就放弃它吧。”

日渐成熟的马克思对“纯粹的艺术形式”兴致索然,他所理解的“生活幸福”,是无法依靠艺术去实现的。在17岁时的作文《青年在职业选择时的考虑》中,他就清晰地阐述过自己的幸福观。

他写道:“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么重担就不能把我们压倒,因为我们这是为大家而献身;那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将默默地但是永恒发挥作用地存在下去,面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。”

马克思喜欢的诗人是莎士比亚、埃斯库罗斯和歌德,他从对他们的阅读中获得的不仅仅是艺术享受,他看到,他们的共同之处是永不停息的对生活真理的追求,是那对“真正人类本质的理想生活”的探索。他们去暴露和反映所谓“合理关系”的本性,使非人的世界人道主义化,有助于未来的生活改革者去认识苦难人类的存在,人类是会思维的,而会思维的人类正在受着压抑。

马克思的幸福就是为人的解放和自由发展而斗争。

“诗人马克思被思想家马克思制服了。你的艺术也并不像燕妮那样美丽,你以修辞上的斟酌代替了诗的意境。”苏联学者瓦·奇金这样概括马克思的转变。“马克思把幸福观和斗争这个概念结合了起来,你可以把这看成一种自然的天赋,革命争论方面的莎士比亚。”

中学毕业后,马克思到波恩大学读书,后转入柏林大学(洪堡大学)。但由于不满意因出版审查制度导致大学学术自由的丧失,他把自己的论文寄给了耶拿大学的学者法庭,并且马上就获得了耶拿大学的哲学博士学位。博士毕业以后,马克思原本打算到波恩大学当教授,但因为他的民主倾向而未能如愿。

此时的马克思已经声名在外,在等待他前往波恩大学任教时,青年黑格尔派的学者莫泽斯·赫斯这样向朋友们介绍马克思:“他既有深思熟虑、冷静、严肃的态度,又有最敏锐的机智。设想一下,如果把卢梭、伏尔泰、霍尔巴赫、莱辛、海涅和黑格尔结合为一人,那么结果就是一个马克思博士。”

年轻的哲学博士去了科伦,成为《莱茵报》的灵魂人物。由于他的渊博、深刻和雄辩,他的对手把他称为“凶恶的刀笔奇才”。我们可以从马克思的第一篇政论文章《评普鲁士最近的书报检查令》中,领略这位奇才刀笔上的“凶恶”。

新检查令要求人们“在探讨真理时必须严肃和谦逊”。马克思批驳说,所谓严肃就是不允许人们用自己的风格去写作,但“风格就是人”;所谓谦逊就是不许人们探讨、发现和阐明真理,因为“真理像光一样,它很难谦逊”。

“你们并不要求玫瑰花和紫罗兰散发同样的芳香,但你们为什么却要求世界上最丰富的东西——精神只能有一种存在形式呢?我是一个幽默的人,可是法律却命令我用严肃的笔调,我是一个激情的人,可是法律却指定我用谦逊的风格。没有色彩就是这种自由唯一许可的色彩……精神只准披着黑色的衣服,可是自然界却没有一枝黑色的花朵。”

人民大众

青年马克思的哲学、法学说理无疑都是雄辩滔滔的,但迫于普鲁士政权的压力,他最终离开了《莱茵报》,离开了普鲁士,去了巴黎。

在莱茵报写作《摩塞尔记者的辩护》后,他就已经感觉到深深的困惑。穷人捡拾枯枝生火取暖都会被判入狱,从法律和哲学上都能把暴政批驳得体无完肤,但什么也改变不了。青年黑格尔派甚至连谩骂都用尽了,也没有用,各自散去,做会计的做会计,当律师的当律师。

马克思没有消沉,但他知道自己需要新的认识论。

在巴黎再次建立起新的阵地,马克思很快就把握住了他所期待的新的认识论的方向。

恩格斯1842年在曼彻斯特目睹了资本主义大生产高度发展的实况和后果,认识到要彻底否定资本主义制度,仅靠抽象理论和人道主义批判是无济于事的,必须从经济问题的研究入手,寻找资本主义社会的内在运动规律。1844年,恩格斯在《德法年鉴》上发表了《政治经济学批判大纲》,他在文中认为,工人阶级状况随着资本主义的发展而日益恶化,完全是由资本主义的经济制度造成的。

马克思盛赞了恩格斯这篇文章,称之为“批判经济学范畴的天才大纲”。他认识到,只有用政治经济学这把手术刀,才能剖腹取出资本这个难产儿。

思想上的战斗还在继续,许多重要的原理也正是从这些战斗中不断产生。1844年,为了批判青年黑格尔派的“布鲁诺·鲍威尔及其伙伴”,他们合著了《神圣家族》。通过对主观意志至上的思辨哲学的批判,他们证明,社会生活和物质利益决定人们的思想。通过对黑格尔唯心史观的剖析,他们提出,人民大众是历史的创造者;通过对资本主义社会阶级结构的研究,他们论证了无产阶级的历史作用。

一些曾经的进步理论家们对人民大众和无产阶级抱有深深的蔑视,比如布鲁诺·鲍威尔就非常鄙视无产阶级,认为他们不过是一群“贱民”,永远也干不出什么名堂。而马克思与苦难大众站在一起的立场始终未变,哪怕他们实际上表现出严重的愚昧,他也会放到更宏大的经济社会背景下去考虑其过去与未来。

犹太人逃出埃及时,一部分人在途中畏惧艰难和饥饿,便怀念起做奴隶的日子来,因为至少那时可以吃饱肚子。现实中,被解放的法国农奴因为同样的原因反对他的解放者,马克思尖锐地警醒人们,不要迷恋“埃及的肉锅”。

《德法年鉴》除马克思外的另一位主编阿·卢格在创刊号上的一篇通讯中写道:“德国是由一些卑鄙顺从的庸众组成的,他们以绵羊般的克制忍受着暴政,因此不应幻想德国会发生革命。”而马克思则针锋相对地指出:“德国这条满载傻瓜的船虽然有时也能顺风而行,但它是向着不可避免的命运驶去……这命运就是即将来临的革命。”

在同一个事实前提下得到截然相反的正确结论,这是认识论的力量。保尔·拉法格说,马克思虽然深切地同情工人阶级的痛苦,但引导他信仰共产主义观点的并不是任何感情上的原因,而是研究历史和政治经济学的结果。

马克思不认同那些躲在书斋里凭空思想的学者,他在《黑格尔·讽刺短诗》中写道:“康德和费希特喜欢在天空中飞舞,翱翔到遥远的国土,而我只想透彻地了解街头巷尾遇到的事物。”

马克思对轻视人民大众的历史作用的学者也总是毫不留情地批判和讽刺。在给次女劳拉的信中,他讲了一个“哲学家渡河”的故事。

哲学家:船夫,你懂得历史吗?船夫:不懂!

哲学家:那你就失去了一半生命!

哲学家:你研究过数学吗?船夫:没有!

哲学家:那你就失去了一半以上的生命。

刚说完船就翻了,船夫喊:你会游泳吗?

哲学家:不会!

船夫:那你就失去了一整个生命!

武 器

1849年,马克思流亡英国,1850年,他拿到了大英博物馆的阅览证。

伦敦将成为他的最后栖宿地,他将在这里发明一种威力巨大的理论武器,用来掌握群众,转化为摧毁私有制的物质力量。

因为这一理论武器的发明,他也将真正成为“千年思想家”。此后他就一直被奉为“天才”,但这个通俗尊称背后,是基于对社会的深刻领悟,而深刻的领悟则源于超凡的努力。后世一直流传着他在大英博物馆阅览室的地板上踏出脚印的故事,虽然是民间演绎,却也从一个侧面反映出他治学的勤奋。

马克思的房间里杂乱堆放着各种资料和图书,他从来不允许任何人去整理,任何整齐对他而言都是混乱本身。他可以在看似无序中指挥着一大堆书籍一起工作:“它们是我的奴隶,应当按我的意志为我服务。”

白天在博物馆看书,夜里则在家动笔写作,马克思经常“两眼昏黑,头脑剧痛,胸部发闷”,“有时觉得实在难受,不得不合上有趣的书,走出去晒太阳和呼吸新鲜空气”。

思想家的严谨让人惊叹,即便为了一个“不重要”的事实,他也会专门去一趟大英博物馆。写《资本论》第二卷时,仅仅为了弄清俄国的统计学,他查阅的书籍就足有两立方米。参考原始资料的习惯使他连最不知名的作者都涉猎了,整个世界上只有他才会引用他们。《资本论》里引证了那么多无名的作家,他们借以为后世所知。

从古希腊神话和抒情诗到农艺学和数学公式,人类知识的各个领域,无不引起他寻根问底的注意。在晚年,为了深化政治经济学研究,完成《资本论》后几卷的撰写,马克思把科研重点放在了科学技术和数学问题上。

真正能让马克思无比愉快的事情,是收到恩格斯的来信,这位为了共同的事业能在经济上维继而不得不去从事最讨厌的企业管理工作的战友,总能给他提供实践领域的感性材料,辅助他的思考。马克思的小女儿艾琳娜回忆说:“有时摩尔(马克思在家里的外号)读着恩格斯的来信,笑得眼泪流出来。”

马克思嗜烟,在他写作的时候,整个房间烟雾缭绕。一名英国警探在一份1850年的调查报告中这样描述马克思的家:“当你走进马克思的房间,腾腾的烟雾刺得你双眼泪水直流,以致使你一时感到仿佛在洞穴中摸索徘徊。”到晚年时,为了健康考虑,马克思又以惊人的毅力戒掉了吸烟的习惯。

《资本论》第一卷完成后他才有时间给朋友们回信,他在给矿业工程师齐格弗里特·迈耶尔的回信中说:“我为什么不给您回信呢?因为我一直在坟墓的边缘徘徊,因此我不得不利用我还能工作的每时每刻来完成我的著作。”

与这样的刻苦相伴的是清贫到衣食无着的生活。马克思40岁生日来临之前的寒冬,冰冷的屋子没有煤块取暖,餐桌上空无一物,妻子仅有的一条披肩被送进了当铺。因为房东催租和各种店铺里的赊欠,他们一家人还常常被赶出门去。

“我扛了半个世纪的长活,结果还是一个穷光蛋。”1858年,当耗费了15年写成的《政治经济学的批判》定稿之时,马克思通知恩格斯说:“倒霉的手稿写完了,但不能寄走,因为身边一分钱也没有,付不起邮费和保险金。未必有人会在这样缺货币的情况下来写关于货币的文章。”

这份“倒霉的手稿”告诉世人:社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中活动的现存生产关系发生矛盾,于是,这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏,那时社会革命的时代就到来了。

《资本论》诞生的时间越临近,马克思就越清楚,他将把拥有强大威力的武器交给无产阶级。“伟人们之所以看起来伟大,只是因为我们自己在跪着。站起来吧。”

1867年4月的一个早晨,马克思上了一艘小客轮,离开伦敦港,为的是把拥有巨大能量的武器——《资本论》第一卷手稿送到欧洲大陆去。

《资本论》第一版,勉强才印了1000册。“多年心血换来的这卷书,所得稿费将不够偿付工作时吸烟用去的费用。”尽管马克思偶尔会发出这样令人凄然的感叹,但这个怀疑和否定一切的思想者从未怀疑过自己工作的意义。

他在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中曾经指出:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁,但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众,而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。”

1883年3月14日,马克思在工作中安详地离世,“当代最伟大的思想家停止思想了”。英国伦敦海格特公墓,他的墓碑上刻着他的名言:

“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”