家庭经营的弹性结构与渐进的中国农业现代化实践

赵晓峰 孙新华 张建雷

摘 要:现有农业现代化研究强调农地规模经营指标,将农民视为被动的主体,忽视小农户的发展权益,倾向通过制度安排和政策引导推动农地集中和规模经营。实际上,农民是以制度变迁中能动主体的身份参与中国城镇化、工业化和农业现代化的历史进程,他们根据资源禀赋灵活选择家庭劳动力配置模式和家计安排模式,这使农业家庭经营呈现出丰富的实践内涵,形成一种弹性的发展型结构。受这种弹性的家庭经营影响,一种以“家庭经营为基础,社会化服务为保障”的统分结合的渐进的中国特色社会主义农业现代化实践模式正在加速形成。适度的土地集中和规模经营速度与有序推进的服务规模化水平,使中国的农业现代化能够兼顾小农户的发展权益,显示出社会主义制度成果的深远影响。

关键词:家庭经营;小农户;弹性结构;农业现代化;服务规模化

中图分类号:F304.3;F320.1 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2019)06-0083-10

收稿日期:2019-04-28DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2019.06.10

基金项目:陕西省农业协同创新与推广联盟软科学项目(LMZD201708);中央基本科研业务费项目(2018RWSK22);西北农林科技大学推广团队培育项目(2017XNMS08)

作者简介:赵晓峰(1981-),男,西北农林科技大学人文社会发展学院教授,博士生导师,主要研究方向为农村社会学。

一、问题的提出

中国共产党第十九次全国代表大会报告在论述“乡村振兴战略”时提出要“实现小农户和现代農业发展有机衔接”,这无疑为学术界提出了促进小农户发展的理论创新诉求。

长期以来,小农户在农业现代化进程中的命运一直是学术界关注的焦点话题。马克思认为“小块土地所有制按其性质来说就排斥社会劳动生产力的发展、劳动的社会形式、资本的社会积聚、大规模的畜牧和科学的不断扩大的应用。”[1]因此,以小块土地所有制为基础的小农生产必然会被资本主义大农场生产所替代。在中国农村,税费改革以来,合作社、家庭农场等新型农业经营主体快速发展,农村土地流转的速度随之加快。由此,有学者认为中国农业的资本化进程正在加速,小规模的家庭农场正在转变成为形式丰富多样的资本化农业,农业生产组织不再受限于家庭,开始更多地使用农业雇工[2]。随着农业生产中资本主义要素的不断增长以及不同规模农业经营主体的日益分化,传统的小农逐渐被排斥出农业生产领域,中等经营规模的农户则在加速分化,少数迈向依靠资本投入的家庭农场,多数则会遭遇和小农同样的命运[3]。因此,随着农业资本化的发展,小农生产者正以不同的形式被吸纳进入农业资本化经营的体系中,最终将导致农民的无产化或半无产化[4-5]。

然而,根据第三次全国农业普查数据显示,全国共有31 422万农业生产经营人员,20 743万农业经营户,其中,规模农业经营户为398万。而《中国农村住户调查年鉴》的资料显示,农村人均耕地面积在1985年为2.07亩,到2012年才上升到2.34亩。由此可见,绝大多数农民家庭经营的土地数量依然非常有限,依然属于小农生产的范畴。也就是说,现阶段中国农业经营主体仍然以小农户为基本构成。因此,小农户如何与现代农业对接,如何依托小农户推进农业现代化就成为一个重要的理论命题规模农业经营户指具有较大农业经营规模,以商品化经营为主的农业经营户。种植业的规模化标准为:一年一熟制地区露地种植农作物的土地达到100亩及以上、一年二熟及以上地区露地种植农作物的土地达到50亩及以上、设施农业的设施占地面积25亩及以上。参见《第三次全国农业普查主要数据公报(第一号)》,http://www.stats.gov.cn/statsinfo/auto2074/201712/t20171219_1564742.html.。

其实,马克思当年在判定小农必将消失时给小农加上了诸多外在约束性条件。这些约束性条件包括“高利贷和税收制度”对小农的盘剥,生产资料无止境地分散,生产者本身无止境地分离;产生巨大的人力浪费;生产条件恶化和生产资料日益昂贵是小块土地所有制的必然规律;与此同时,农村家庭工业由于大工业的发展而被消灭,小农的土地逐渐贫瘠直至地力枯竭;“农业上的各种改良,一方面降低了土地产品的价格,另一方面要求较大的投资和更多的物质生产条件,这些也促进了上述土地所有权的灭亡”[1]。因此,改革开放40年来,中国农业是否在发展中通过制度机制创新,破除了上述约束性条件的束缚,小农生产是否可以躲过必将灭亡的历史宿命,从而显现出广泛的适应性、焕发出旺盛的生命力呢?当代中国农业是否会因此走出一条特色现代化道路,进而丰富、深化马克思小农经济理论的内涵呢?

这里,我们需要对小农生产的本质属性有个基本认识。家庭在中国经济发展史上一直都是最基本的经济单位[6],同时,家庭在中国社会发展史上一直也都是最基本的社会组织单位。因此,家庭而非个人构成中国过去和现在最基本的经济和社会组织单位。马克思等理论家所言的小农生产在中国本质上即为农业家庭经营,二者在土地经营规模、生产工具的使用等方面具有高度的相似性,但是当前中国农业家庭经营不同于小块土地所有制基础上的小农生产。中国农村的土地属于农民集体所有,农户享有承包经营权,并且农户的经营权可以依法流转。因此,农民家庭经营的土地可以既包括自家承包的土地,也包括从其他农户或经营主体手中流转到的土地。

由此,本文论述的核心问题是经过不断的制度创新,农民家庭经营负有何种时代特征,能否适应现代农业的发展需要,能否以其为基础构建一种有中国特色的社会主义农业现代化模式:一方面通过构建小农户与现代农业发展有机衔接的体制机制,改善普通农民家庭的福利,使他们也能共享改革红利,另一方面深化发展马克思的小农理论,推动中国特色社会主义小农经济发展理论和农业现代化理论的构建。为此,本文主要从以下两个方面展开论述:一是从制度转型的视角分析农民家庭劳动力配置模式和家计安排模式,揭示农民作为制度变迁中的能动主体嵌入城乡二元结构中,通过在农业生产中灵活配置劳动力要素和资本要素,从而形成家庭经营弹性结构的内在机理;二是立足农地制度创新的丰富实践,揭示新型农业主体发展和新型农业经营体系构建以拓展家庭经营弹性空间,促进小农户与现代农业协同发展,有序推进农业现代化的实践机制,从中展现中国特色农业现代化的丰富内涵。

二、制度转型与弹性的农业家庭经营

(一)制度中的能动主体与农民家庭经营模式选择

进入21世纪以来,关于“中国模式”或“中国奇迹”的讨论成为热门话题,观点纷呈。作为一个农民占多数的国家,讨论中国发展的奇迹,就必须讨论其创造主体,即农民的行为逻辑。徐勇认为正是农民理性的优质因素与现代工商业社会的优质因素的有机结合,释放出巨大能量,推动着农民理性由生存理性扩张为发展理性,成就了“中国奇迹”[7]。因此,分析中国经济社会的转型与变迁,不能单纯地秉持制度主义的分析框架,而需要重视农民的主体地位。改革开放以来,中国社会逐步进入一个制度大变迁的时代,法律法规、政策规章等正式制度持续推出,成为规范人们日常行为的基本依据,自然也对农民的生产生活产生了重要影响。由此,农民在制度变迁中的行动能力容易被忽视,被单纯地视作被动的行动主体。然而,农民作为中国城镇化、工业化和农业农村现代化的经历者,不应简单地被视作被动的主体,而应将他们视作复杂制度框架下能动的行动主体。虽然他们不是制度的制定者,也不是参与者或推动者,但是他们却会在一定的制度框架下,综合考虑各方面因素,做出理性选择。农民家庭作为生产要素的所有者和支配者,是一个独立的决策单位,以家庭经济收入或家庭效用最大化为经营目标。随着非农就业机会的增多,农民不再需要将其家庭掌握的全部生产要素(包括劳动力和资本)配置到农村土地上[8]。所以,农民选择何种家庭经营模式,选择如何配置家庭劳动力,是其理性在传统农业社会向现代工商社会转型中不断扩张的表现形式。

1984年的中央“一号文件”要求各地开展试点,允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户。这成为民工潮在中国兴起的开端,也使农民工逐渐成为改变中国农村的主体力量。到2017年,中国社会中的农民工总量达到28 652万人,其中外出农民工17 185万人,本地农民工11 467万人,并且仅有0.5%的农民工选择第一产业就业。这意味着绝大多数的农民家庭都有劳动力外出赚取非农就业的工资性收入。从1979-2010年,中国农民工的名义货币工资以年均接近10%的速度持续增长[9]。而从2012-2017年,农民工月均收入又从2 290元增加到3 485元[10],成为推动农民家庭可支配收入增加的主要来源。非农就业机会的增加和外出务工收入的上涨,深刻影响着农民的行为逻辑,改变着农民的家庭劳动力配置模式和家计安排模式。在非农就业机会缺失的封闭型传统社会中,农民按照“男耕女织”的理想模式配置劳动力,从农田耕作和手工业劳作中谋取家庭经济收入。农民为了换得家庭经济的最大收入,宁肯以单位劳动日报酬递减为代价推动单位面积产量的微薄增加并直至为零[11]。而如今,农民利用制度变革释放出来的红利空间,大量走出农村,走进城镇,从第一产业走向二、三产业。这使农民有机会灵活选择就业方式,从而在农业领域的家庭经营呈现出不同的实践类型。

(二)农业家庭经营的类型

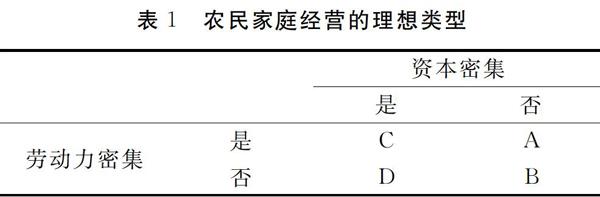

理想類型是韦伯提出的一种分析概念,它是研究者对客观现实的主观建构,是一种理想化的现实,以至难以在现实世界找到完全一致的原型而只能找到近似的社会现象。理想类型从研究目的出发,并不企图概括社会现象的全部特征,而是侧重概括社会现象的一组或某种特征,建构理想类型的关键就是要寻找并确定特定社会现象的一组或某种特征[12]。就农业发展而言,一般认为,传统农业是一种劳动密集型产业,而现代农业是一种资本密集型产业,农业现代化则是一个资本要素投入不断替代劳动要素投入的过程。因为农民家庭是农业经营的基本单位,主要依靠劳动力要素和资本要素的调配投入从事农业生产活动,所以劳动力和资本就构成理解家庭经营的一组特征变量。如表1所示,以农业经营中劳动力要素和资本要素是否密集为测量指标,本文将农民家庭经营划分为四种理想类型:

类型A代表劳动力要素投入密集而资本要素投入不足的家庭经营模式,其典型代表是传统农民或生存型小农的家庭经营模式。传统农民在土地劳作上重视精耕细作,在家计模式上推崇男耕女织,即是要充分发挥家庭中劳动力的优势,通过不计成本的劳动要素投入弥补资本要素投入不足和就业机会稀少的压力,换取最优的家庭经营效益,满足家庭消费的基本需求。传统农民追求的是有限土地的最高产量,是亩均收益率而不是劳动收益率。受此影响,传统农业就会陷入“有发展而无增长”的内卷化困境,农民不顾劳动力要素投入边际收益率不断下降直至为零的客观事实,会一直追加劳动力要素的投入量[11]。这种家庭经营类型普遍适用于人地关系紧张且非农就业机会缺失的相对封闭的传统农业社会,是一种以维持家庭内部劳动力再生产为目的的生存型经营模式。

类型B代表劳动力要素投入和资本要素投入都不足的家庭经营模式,其典型代表是半工半耕的农民家庭经营模式。半工半耕的农民家庭经营模式指的是农民通过代际分工或夫妻分工,以劳动能力强的子代外出打工而劳动能力弱的父代在家务农以及夫妻双方中劳动能力强的在外打工而劳动能力弱的在家务农的方式,优化配置家庭内部的劳动力,使家庭能够同时获得务工和务农两种经济收入的分工经营模式。目前,代际分工为基础的半工半耕模式是中国农民家庭经营的主要模式[13]。在这种模式下,家庭劳动力的配置优先满足务工的需要,农民追求最大化的务工收益,而务农逐渐成为农民家庭的副业,是农民家庭经济的补充性来源。这改变了传统农民家庭农业为主业、手工业为副业的家计模式,使农民的家计模式演变为工业成为主业而农业成为副业。因为农民家庭的主要经济来源为外出务工收入,所以他们在农业经营中投入劳动力要素密集程度要远低于类型A的农民家庭,而密集投入资本要素的动力相对类型C和类型D的农民家庭也甚为不足。因而,老人农业与妇女农业于农民家庭而言是一种闲暇农业,并不以营利为主要经营目标。

类型C代表资本要素投入和劳动力要素投入双重密集的家庭经营模式,其典型代表是中坚农民的家庭经营模式中坚农民指的是土地经营面积20亩左右的农业经营主体,可参见贺雪峰.中坚农民的崛起[J].人文杂志,2014(7):103-105.本文将中坚农民视为小农户的高级形态,并将其与规模农业经营户相区分。因此,中坚农民也可以被认为是传统小农户到规模农业经营户的过渡形态。。中坚农民家庭经营土地数量在大宗粮食作物区一般不低于20亩,并且在一年两熟地区不超过50亩,在一年一熟地区不超过100亩,而在水果、蔬菜等经济作物区一般不超过15亩。中坚农民通过流转其他农户的承包地适度扩大土地经营规模,获取足额的土地经营收益以弥补务工收入的缺失,使其得以在村庄中维持较为体面有尊严的生活。中坚农民主要通过农田耕作获取收入,这使他们愿意投入家庭全部劳动力从事农业生产活动。同时,中坚农民相比生存型小农拥有较为充足的物质资本,能够投入更多的资本要素提升亩均收益率。因此,中坚农民追求科学合理的均衡配置劳动力资源和物质资源,致力于推动家庭中劳动力要素和资本要素双重密集投入的农田耕作模式,以获得最优的家庭经济收入。

类型D代表资本要素投入充足而劳动力要素投入不足的家庭经营模式,其典型代表是企业型家庭经营模式,在当前中国农村主要体现为家庭农场等。企业型模式中农民家庭经营土地规模的弹性很大,少则百十亩,多则上千亩,甚或上万亩如种粮大户。,但其土地经营规模都超过了家庭内部劳动力能够耕作的限度,需要从市场上雇佣家庭外劳动力从事农田耕作活动。因此,家庭中的劳动力从事的主要是管理活动,家庭经营追求的是资本收益的最大化。這种模式中,农民家庭掌握着土地经营权,拥有土地收益分配权,他们主要依靠资本要素的投入来扩大生产规模,家庭中的劳动力基本不再从事田间地头的耕作活动。随着劳动力市场成本的不断上升,他们有极大的动力采用资本替代劳动的生产方式。

(三)弹性的农业家庭经营

上述四种理想类型描述了家庭经营的四种状态,都能在当下的中国农村找到近似的社会事实,但却不能有效诠释家庭经营的复杂现实。1978年,城镇人口占全国总人口的比重为17.92%,到1993年提高为27.99%,2016年为57.35%;而农村人口占全国总人口的比重从1978年的82.08%,经过1993年的72.01%,到2016年已经下降到42.65%。期间,农业从业人口占全国总人口的比重也从1994年的54.3%下降到2015年的28.3%数据来源:根据1978-2017年《中国统计年鉴》(中华人民共和国国家统计局编)整理。。虽然农村人口和农业从业人口占全国总人口的比重持续下降,变化非常显著,但是农民家庭经营的类型及其各自比重的变化比较平稳,幅度相对较小。从1993年到2015年,纯农业户占农村总户数的比重总体呈现下降趋势,从49.89%最低下降到2009年的37.2%,然后开始出现反复并维持在40%左右;农业兼业户的比重经历多次起伏,整体徘徊在24.37%~28.68%;非农兼业户的比重也曾经历多次起伏,整体徘徊在16.14%~19.50%;纯非农业户的比重则从4.9%上升到2012年的14.6%,后又下降到2015年的11.12%;其他户的比重和纯非农业户相似,整体呈现上升趋势,从1.2%提高到2012年的6.4%,后又出现由下降到上升的反复数据来源:根据《全国农村社会经济典型调查数据汇编(1986-1999年)》《全国农村固定观察点调查数据汇编(2000-2009年)》《全国农村固定观察点调查数据汇编(2010-2015年)》等资料整理。。总体来讲,纯农业户和纯非农业户的变化相对较大,但最多也只有不足13个百分点。这说明,兼业户和纯农业户都有着顽强的生命力,将在中国农村长期存在。

在家庭经营的四种类型中,类型A、类型C和类型D所代表的农户都可以被划分到纯农业户的范畴,从宏观数据来看,类型D所代表的规模农业经营户的数量在快速上升,但所占比重仍相对较低,不足2%。而从我们在全国各地的农村调研经验来看,类型C由中坚农民所代表的农业经营户的数量在稳步持续上升,已经成为纯农业户的主要构成部分之一,而类型A所代表的生存型小农的农户数量则在稳步下降。因此,虽然从统计数据上讲,纯农业户所占比重仍然很大,但是其内部构成已经发生重要变化。随着类型C和类型D数量的不断上升,以职业农民为代表的专业农户会逐渐替代生存型小农成为推动农业发展的关键力量。同时,类型B所代表的农户则既可以被划分到农业兼业户的范畴,也可以被划分到非农兼业户的范畴。由此,可以发现,家庭经营远非上述四种理想类型所能概括,从劳动力要素和资本要素投入的角度看,家庭经营的内部结构是弹性的,富有丰富的内涵。从类型A到类型D,家庭经营中劳动力要素投入所占的比重依次降低而资本要素投入所占的比重渐次升高,呈现出一定的序列或谱系。这意味着家庭经营既能适应劳动力要素投入密集的传统农业,也能适应资本要素投入密集的现代农业,还能适应由传统农业向现代农业转型中的过渡性农业。

(四)半工半耕与家庭经营的弹性空间

理解家庭经营弹性结构的关键是要深入把握半工半耕的农民家庭经营模式,因此,需要重新认识“半工半耕”概念的内涵。“半工半耕”概念的提出向上可以追溯到费孝通,费孝通在《中国绅士》中已经指出中国传统农村并非是纯粹的农业经济,而是一种农副业结合的“男耕女织”的混合经济,即作为主要劳动力的男性从事农业,作为次要劳动力的女性从事副业,从而使农民家庭可以同时获得两份就业收入[14]。家庭联产承包责任制实施后,随着城镇化和工业化的推进,农民家庭仍然维持着半工半耕的混合经济形态,只不过家庭中的主要劳动力开始更多地从事工业,次要劳动力则更多地从事农业[15]。工农结合的就业形态改变了农民家庭经济收入的结构,从1983年开始,农村居民家庭可支配收入从309.8元上升到2015年的11 421.7元。并且到2015年农村居民家庭可支配收入中工资性收入所占的比重已经超过农业经营纯收入所占比重,成为农民家庭主要收入来源数据来源:根据1983-2016年《中国统计年鉴》(中华人民共和国国家统计局编)整理。。因此,对于很多农民家庭来说,工资性收入的持续上涨是增加经济收入的主要途径。从微观层面讲,从类型A到类型D的农民家庭,农业经营收入在其家庭可支配收入中所占比重先下降、后上升,而工资性收入在其家庭可支配收入中所占比重则先上升、后下降,二者交替变化。从中可见,农民家庭经营收入的内部构成也是一种弹性的结构,其与农民家庭的劳动力分配和就业类型紧密相关。

半工半耕的家庭经营模式作为并不理想但却普遍存在的实践形态,在家庭经营的弹性结构中处于关键的位置,是理解农户经济形态分化逻辑的重要抓手。以代际分工为基础的半工半耕的家庭经营模式的内涵丰富,韧性很强,是家庭经营弹性结构形成的关键。从分化演变的视角来看,随着经济社会的发展,半工半耕的家庭经营模式有“两主一次”的演化方向,其中,“两主”之一是子代通过自身奋斗在城市买房定居,成为城市市民,逐渐退出农业经营活动,而父代或跟随子代进城,或继续留在村庄从事农业生产经营活动,直至丧失劳动能力;之二是子代受各种因素的影响,退出乡城迁移活动,返回家乡专职从事农业生产活动。他们通过不断增加资本投入,逐步扩大土地经营规模,成为中坚农民,推动其家庭经营模式向类型C和D的方向演化。“一次”指的是子代进城失败,没能积累一定的物质财富,返乡后没有能力增加投资,沦为生存型小农,陷入不利的发展困境。反过来,如果类型C和类型D的农民家庭从事农业生产活动未能成功获取理想收益,也有可能向类型B演化;而类型A的农民家庭也有可能逐渐向类型B或类型C演化。从中可见,“两主”之间是一种互补或相互支撑的关系,尤其是子代进城,父代逐步退出农业生产经营活动,为其他返乡试图扩大土地经营规模的农民提供了发展空间。但是,子代和父代渐次退出农业生产经营活动的现象也说明,农村土地的集中与规模经营需要一个长期的过程。

三、农地制度创新基础上农业家庭经营弹性发展空间的拓展

(一)小农户家庭经营基础上的农地经营模式创新

改革开放以来,农村土地制度不断创新发展,逐步形成了所有权、承包权和经营权分置并行的基本格局,而农村土地流转的规模也不断扩大。2006年,家庭承包耕地流转总面积5 551.2万亩,占家庭承包经营耕地面积的比重为4.57%;到2016年,家庭承包耕地流转总面积达到47 000万亩,占家庭承包经营耕地面积的比重上升至35.1%,其中,流转入农户的面积为27 977万亩,流转入专业合作社的面积为10 341万亩,流转入企业的面积为4 638万亩,流转入其他主体的面积为4 965万亩(其他主体也包括家庭农场等以家庭经营为主要形式的利益主体)数据来源:根据2006-2017年《中国农村住户调查年鉴》(国家统计局农村社会经济调查司编)整理。。由此可见,大约有60%以上的家庭承包耕地流转总面积仍以家庭经营的形式存在。因此,农地流转仍以承包户之间调剂余缺为主,是不同形式的农民家庭根据自家资源禀赋优化配置土地资源的主要举措。这样的土地流转增加了家庭经营的弹性,有利于形成一种自发的土地流转秩序。不仅如此,各地通过推进“三权分置”改革,创新农地经营模式,发展新型农业主体,构建新型农业经营体系,在家庭经营的基础上推动着农业现代化的持续前进。以下是几种不同省地经营模式实践。

1.白水县的土地托管模式。白水县位于渭北地区,处于关中平原与陕北高原的过渡地带,是苹果主产区。2014年以来,白水县开始推行土地托管模式,主要采取半托和全托两种形式。半托模式指的是承包果园仍由农民家庭经营,果园管理由企业或合作社统一提供技术标准、配备农资,成熟后的苹果可由农户自由决定出售给企业、合作社或其他市场利益主体。半托模式解决的关键问题是农民不懂农业科技,不知技物配套,只能粗放经营果园的难题。通过参与半托,农民可以知悉果园管理的整个流程和全套技术,能够通过合作社或企业购买到符合技术要求的农资,得到及时的技术服务,从而提升果园产量和果品质量。同时,半托模式可以避免农民滥用农药、化肥,优化农户的资本要素投入,减少不必要的货币支出。全托模式指的是农户与合作社或企业事先签订合同,根据果园经营状况约定保底产量和收益分红比例后,将承包果园交给合作社或企业统一经营。苹果成熟后,农民可以享有“保底+分红”两份收入。一般情况下,全托模式要求果园能够连片经营,以方便使用农业机械[16]。

2.射阳县的联耕联营模式。2013年,江苏省射阳县开始推广联耕联营模式。联耕联营是以农户自愿为前提,由村组干部统一组织,以挖除田埂、重定地界、土地集中、连片种植为基本措施,并由合作社等新型农业经营主体提供专业的社会化服务的实践模式。联耕联营模式中,农户享有农地经营权和田间管理权;合作社等新型农业经营主体负责提供农业科技和农业机械等社会化服务;村组干部一是负责协调农户利益,重定地界,推动土地由分散到集中连片经营;二是负责联系农户和社会化服务组织,充当第三方,使农民能够得到及时的社会化服务。2015年,射阳县已有超过1/3的水稻种植和超过半数的小麦种植实现了联耕联营。联耕联营相对于单纯的农户分散经营具有明显的优势:一是可以降低成本支出,减少机械作业和良种购买成本;二是通过采用育秧和插秧技术,提高稻麦两季的产量250斤以上;三是可以提高农产品质量,从而提升产品市场竞争力和市场售价。根据射阳县农委的估算,联耕联营土地的亩均收益每年至少增加500元[17]。

3.崇州市的农业共营模式。2010年起,四川省崇州市逐渐探索建立了多元主体共同经营农地的农业共营模式。首先以家庭承包经营为基础,以农户自愿为前提,将土地承包经营权折资折股组建土地股份合作社。其次,由合作社公开招聘农业职业经理人,与其签订经营合同,商定产量指标、生产费用、奖赔规定等内容。由职业经理人负责提出并执行经过合作社理事会同意的生产计划。日常经营由农业职业经理人负责,并接受合作社社员和监事会的监督。农业职业经理人由地方政府负责选拔、培训、认定和管理及给予政策支持。在收益分配方面,合作社与职业经理人之间采取除本分红的分配方式,即将收益扣除生产成本后,剩余纯收入按照1∶2∶7的比例进行分配,其中10%为合作社提取的公积金、风险金及工作经费,20%为农业职业经理人的佣金,70%为农户的土地入股分红。第三,组建综合性农业社会化服务公司,整合公益性和社会化农业服务资源,建立集农业技术咨询、农业劳务、全程机械化、农资配送、病虫统治等为一体的“一站式”服务超市,实现耕、种、管、收、卖等环节多样化服务需求与供给的有机对接[18]。

(二)家庭经营的弹性发展空间拓展与渐进的农地规模化经营

从表2可见,上述三种农地经营的创新模式,都在不同程度上优化了小农户从事农业生产活动的制度环境,拓展了家庭经营的弹性空间,增强了小农户适应现代农业发展的能力,具体表现在以下几个方面:一是小农户可以根据家庭劳动力的实际状况,综合考虑留守村庄务农收益和外出就业收入水平,斟酌权衡后选择最优的家庭劳动力配置模式。他们既可以将全部劳动力用于从事农业生产活动,不断通过转入土地等方式增加农地经营规模,也可以将土地入股合作社或全托给新型农业经营主体获得分红或“保底+分红”的农业收益,并将闲置出来的劳动力用于非农就业以增加工资性收入[18],从而综合提升家庭劳动力的劳动报酬,提高家庭经济收入总水平。二是小农户如果选择留守村庄继续从事农业生产活动,也可以借力新型农业经营主体,减少农资、机械等资本投入数量,降低他们的资本要素投入压力,并通过科学种田、规范管理提高亩均产量和产品质量,提升家庭经营的资本报酬。三是制约小农户发展的外在约束性条件得到不断改良,小农户可以越来越多地采用现代农业科技、现代农业机械等现代农业生产要素,推进家庭经营的升级换代,加快构建现代小农经济发展模式。同时,这些农地经营创新模式也说明,农业现代化不一定非要不顾人地关系紧张的基本国情,走美国式的大农场模式,一味追求农地大规模经营的发展道路。立足农村土地家庭承包分散经营的客观实际,充分尊重农民的自主选择权,也可以渐进实现农业的现代化:一方面,通过土地入股成立合作社或土地委托經营、托管经营及自发流转等形式,逐步稳妥地提高土地适度集中和规模经营的水平;另一方面,通过培育和发展从事服务活动的新型农业经营主体或提高合作社、企业等新型农业经营主体的社会化服务能力,既可以增加家庭经营的灵活性和适应性,满足兼业化、异质化农民家庭的多元化需求,又可以提升农业生产的服务规模化经营水平,即以服务规模化经营的方式为从事农业生产活动的农户提供全程配套的社会化服务,进而提高农业机械化、农技科学化和农机装备现代化的水平。因此,农业现代化应该有两种发展模式,一是舍弃小农户、土地集中、大农场经营的生产规模化模式;二是与家庭经营相适应,小农户与社会化服务组织协同推进,多元利益主体分工合作并共享农业发展收益的服务规模化模式。而上述农地经营制度创新发展的实践证明,后者更符合当前的中国国情,是中国农业现代化的特色实践模式。

四、家庭经营的发展动力与农业现代化的推进

改革开放40年来,家庭经营的活力得到持续激发,农业现代化稳步推进,中国农村正在形成小农户与现代农业发展有机衔接的体制机制。

1.家庭经营的发展动力始终存在。虽然兼业化、老龄化和妇女化经营给中国农业发展带来了一定的负面影响,但是以小农户为基础的家庭经营仍然拥有持续发展的生命力。仅以1990年以来稻谷、小麦和玉米三种粮食作物的成本收益情况来看:(1)三种粮食作物的亩产量保持稳中有增的基本趋势,粮食生产能力得到有效保障。(2)三种粮食作物的亩均净利润波动幅度较大,其中尤以玉米最为显著,亩均净利润波动幅度大的直接原因是三种粮食作物的市场价格波动幅度过大,特别是小麦和玉米。(3)每亩土地用工数量稳步下降,三种粮食作物平均每亩用工数量已下降三分之二以上,资本替代劳动的趋势明显。(4)稻谷、小麦和玉米经营中的劳动报酬均稳步持续提升,整体来看,三种粮食作物平均的劳动报酬已经从每日2.9元上升到83.2元数据来源:根据1990-2017年《全国农产品成本收益资料汇编》(国家发展和改革委员会价格司编)整理。。其中,亩均净利润大幅波动与劳动报酬稳步提升并存的现象反映出以家庭经营为基础的小规模经营相比以资本实力为后盾的大规模经营依然具有发展优势。从亩均净利润上来讲,家庭经营也可能会收益为负,但是如果加上自营地折租和家庭用工折价这两个也在持续上升的变量带来的影响,小农户从土地家庭经营中获得的货币收入的波动幅度就会明显降低,现金收益仍能得到一定的保障。这说明,中国农业并没有陷入劳动力无限投入边际报酬率持续降低所带来的“无发展的增长”的内卷化困境[11];农民家庭通过在农业与非农领域合理调配劳动力,既保证了家庭经济收入水平的稳步提升,也推动着中国农业持续发展。

2.农业现代化程度稳步提升。“农业现代化”最早是在第一届全国人大政府工作报告中提出的,自此以后就成为指导中国农业发展的基本目标。然而,学界对“什么是农业现代化”的认识却一直没能达成共识,比较主流的认识认为是“用现代农业经营管理理念谋划农业,用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,推进传统农业向现代农业转变”。但是,这种认识是以一种“高、大、全”的农业发展方式替代多元化的农业现代化实现方式,容易誤导人们忽视农业现代化实现过程中的路径选择[19]。其实,中国农业在家庭经营的基础上已经开启了现代化的进程,并取得了显著的成效。从宏观数据来看,1978年以来,中国农业现代化的进展可以从以下几个层面来理解:一是农产品的商品化率不断提升,1991年到2015年,三种粮食作物的商品率从49.2%提升到90.04%,其中,玉米的商品率最高达到98.26%,水稻的商品率最低也达到82.69%。同时,经济作物的商品率更高,以苹果为例,同期已经从58.9%提升到99.20%数据来源:根据1991-2016年《全国农产品成本收益资料汇编》(国家发展和改革委员会价格司编)整理。。这说明,农民家庭从事农业生产活动的目的不再是满足家庭消费的直接需要,而是面向市场积极参与市场交换活动,农民参与市场的程度不断加深。二是农业科技贡献率稳步提升,2017年已经达到57.5%。按照《全国农业现代化规划(2016-2020)》的要求,到2020年农业科技贡献率将进一步提升到60%,与发达国家的水平将更加接近。三是农业机械化率持续提升,全国农作物耕种收综合机械化水平从2005年的35.93%提高到2015年的63%,到2020年则将进一步达到70%数据来源:2005年到2012年的数据,参见农业部农业机械化管理司,中国农业大学中国农业机械化发展研究中心.全国农业机械化统计资料汇编(2005-2013)[M].中国农业科学技术出版社,2016;2015年和2020年的数据参见《全国农业现代化规划(2016-2020)》。。其中,到2012年,小麦、水稻和玉米三种粮食作物的耕种收综合机械化水平已经分别达到93.21%、68.82%和74.95%数据来源:同上。。四是农机装备的现代化程度也不断得到提高,在农用机械总动力持续增加的同时,大中型拖拉机及其配套农具和联合收获机的数量一直在稳步增加,而小型拖拉机的数量则到2011年升到顶点后呈现出逐渐下降的发展态势数据来源:同上。。

3.中国农业现代化实践模式正在形成。结合上文所述,中国特色社会主义农业现代化实践模式可以初步概括为“家庭经营为基础,社会化服务组织为保障”的统分结合模式。该模式是对改革开放后形成的以“家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制”为核心内容的中国农村基本经营制度的完善和发展,具有两个显著特征:一是稳妥的土地集中和规模经营速度。虽然规模农业经营户的数量在快速增加,但是受小农户的绝对数量依然庞大和土地流转依然主要在农户间发生等因素的影响,农村土地集中的速度相对较慢,生产规模化的水平仍然不高。二是稳步推进的服务规模化水平。随着合作社、企业等新型农业经营主体和服务主体的快速发展,新旧社会化服务组织联合发力,新型农业经营体系不断健全,为家庭经营提供社会化服务的能力得到持续强化,进而以服务规模化引领农业现代化,将小农户纳入现代农业发展轨道的模式日益成熟,推动着农业现代化水平稳步提升。这种农业现代化模式兼顾了小农户的发展权益,是以人为本和以农民为主体的发展理念的一种具体体现形式,显示出社会主义制度的优越性。

4.中国的农业现代化将是一个渐进的过程。随着城乡一体化进程的不断加快,中国特色社会主义农业现代化的进程也将持续推进。在土地集中和生产规模化方面,随着农村人口比重和农业就业人口比重的持续下降,半工半耕的农民将更多地将土地流转出去,类型C和类型D所代表的家庭经营模式将更加普遍,小农户为基础的连片经营现象也会逐渐增多,土地股份合作社也有机会发展起来。同时,也要看到,土地集中与规模经营在中国农村仍有一段较长的路要走。同为亚洲国家,日本早在1961年就出台了促进小规模兼业户退出以扩大农地经营规模的《农业基本法》,并将此作为50余年来始终坚持不曾中断的重要政策目标。然而,日本农户的兼业化和农民的老龄化问题不仅没能缓解,日本农户的平均耕地规模也未能达到理想的预期,从1960年到2015年,户均耕地面积仅从0.88公顷增加到2.20公顷。因此,日本的农地集中被拖延了半个世纪,至今仍没能摆脱小农生产为主的格局[20]。但是,小农生产既没有阻碍日本的城镇化进程,也没有阻碍日本成为工业化强国,相反则是日本现代化进程中城乡社会保持稳定的重要影响因素。因此,对于中国这样一个人口规模庞大、小农户占多数的转型国家,农地集中和规模经营更将是一个渐进的、缓慢的过程,不可能一蹴而就。但是,在服务规模化方面,中国农业完全有可能探索出一种适应国情和民情的现代化实践模式,从而在促进小农户有序发展的基础上推进农业现代化各项指标的提升。服务规模化有助于破除束缚小农户发展的外在约束性条件,增强小农户适应现代农业发展的能力[21]。如果国家能够不断健全农业扶持政策,通过制度安排培育农业社会化服务组织,提升为小农户从事农业生产活动提供规模化服务的能力,就能在新形势下发挥出小农经济制度保护小农户利益的积极功能,帮助小农户融入现代社会,并在家庭经营的基础上推动农业现代化和工业化、城镇化协同发展。

五、結论与讨论

本文论述主题是农业现代化,是对我们近年有关现代农业发展与农村社会变迁关联研究的理论总结。工业化的快速发展,使中国城市进入资本过剩和产能过剩时代。剩余资本为了追逐利润,紧跟社会主义新农村建设的步伐,进入农业领域,成为推动农地规模流转、发展规模农业的关键力量。但由此引发的农村社会结构变迁对农村发展和农民权益产生的影响,亟待学界给予真正契合中国国情和民情的理论回应。已有研究过于关注农业现代化过程中的规模经营指标,将农民视为被动的主体,忽视了小农户的发展权益,忽略了家庭经营的弹性结构,倾向于通过制度安排和政策引导,推动农地集中和规模经营。本研究从农民家庭经营的类型切入,通过阐述家庭经营弹性结构的特征及其演化逻辑,指明家庭经营具有极强的灵活性和适应能力,农民能够成为能动的主体,积极参与农业现代化的发展实践。中国农业能够在家庭经营的基础上,兼顾小农户的发展权益,探索出一条渐进的现代化实践模式。

渐进的农业现代化实践模式,符合以人为本的发展理念,是在尊重农民意愿,充分发挥农民主体能动作用的基础上形成的。这种实践模式既有助于破除束缚小农经济发展的外在约束性条件,增强小农户适应现代农业发展的能力,推动中国特色社会主义现代小农经济理论的形成,也有助于提高农业机械化、科技化、商品化和农机装配现代化的水平,丰富对农业现代化发展理论内涵的认识。同时,渐进的农业现代化为小农户尤其是子代进城务工的半耕农户提供了进城与返乡的自由,避免其大规模被动滞留城镇,而使中国城镇化走上发展中国家普遍出现的贫民窟及政治社会动荡不断的发展道路。在中国经济规模快速增加、工业发展质量稳步提升的情况下,渐进的农业现代化实践模式是中国特色社会主义制度优势的生动体现,而这也将以中国经验丰富我们对马克思经典作家有关小农经济的理论认识,为农业商品化和资本化及农村现代化过程中的阶级分析学说提供新的理论思考。

参考文献:

[1]马克思.资本论(第三卷)[M].北京:人民出版社,1975:909-910.

[2]张谦.中国农业转型中地方模式的比较研究[J].中国乡村研究,2013(10):5-35.

[3]陈义媛.资本主义家庭农场的兴起与农业经营主体分化的再思考——以水稻种植为例[J].开放时代,2013(4):137-156.

[4]严海蓉,陈义媛.中国农业资本化的特征和方向:自下而上与自上而下的资本化动力[J].开放时代,2015(5):49-69.

[5]孙新华.农业规模经营主体的兴起与突破性农业转型[J].开放时代,2015(5):106-124.

[6]黄宗智.中国过去和现在的基本经济单位:家庭还是个人?[J].人民论坛(学术前沿),2012(3):76-93.

[7]徐勇.农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析——对既有理论的挑战及新的分析进路的提出[J].中国社会科学,2010(1):103-118.

[8]张忠根,黄祖辉. 机会成本、交易成本与农业的适度经营规模——兼论农业的组织制度选择[J].农业经济问题,1995(5):19-22.

[9]卢锋.中国农民工工资走势:1979-2010[J].中国社会科学,2012(7):47-67.

[10]国家统计局.2017年农民工监测调查报告[EB/OL].(2018-04-28)[2019-02-20].www.zgxxb.com.cn/xwzx/201804280025.shtml.

[11]黄宗智.华北的小农经济与社会变迁[M].北京:中华书局,2000:143.

[12]马克斯·韦伯.社会科学方法论[M].李秋零,田薇,译.北京:商务印书馆,2013:46.

[13]夏柱智,贺雪峰.半工半耕与中国渐进城镇化模式[J].中国社会科学,2017(12):117-137.

[14]费孝通.中国绅士[M].北京:中国社会科学出版社,2006:76-77.

[15]黄宗智.制度化的“半工半耕”过密型农业(下)[J].读书,2006(3):72-80.

[16]曾红萍.托管经营:小农经营现代化的新走向[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(5):40-45.

[17]刘洋,贺雪峰.以农民为主体的农业现代化——射阳县联耕联种调查[M].武汉:华中科技大学出版社,2017:3-27.

[18]罗必良.农业共营制:新型农业经营体系的探索与启示[J].社会科学家,2015(5):7-12.

[19]钟水映,王雪,肖晓梅.中国农业现代化的再思考与顶层制度设计[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2013(6):112-121.

[20]叶兴庆,翁凝.拖延了半个世纪的农地集中——日本小农生产向规模经营转变的艰难历程及启示[J].中国农村经济,2018(1):124-137.

[21]赵晓峰,赵祥云.新型农业经营主体社会化服务能力建设与小农经济的发展前景[J].农业经济问题,2018(4):99-107.

The Elastic Structure of Family Operation and the Gradual Modernization Mode of Chinese Agriculture

ZHAO Xiaofeng,SUN Xinhua,ZHANG Jianlei

(College of Humanities and Social Development/Collaborative Innovation Research Center of Rural Governance and Social Construction in Shaanxi Province, Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 7212100,China)

Abstract:The Existing agricultural modernization research emphasizes the scale management index of farmland,regards farmers as passive subjects,and neglects the development rights and interests of small farmers.It tends to promote farmland concentration and scale management by institutional arrangements and policy guidance.This article holds that farmers take part in the historical process of China's urbanization, industrialization and agricultural modernization as an active subject in institutional change.Farmers choose the mode of family labor allocation and family planning according to their natural resources,which makes the family operation present rich practical connotation and forms an elastic development structure.Affected by the elastic structure of family operation,a gradual pattern of agricultural modernization with Chinese characteristics,which is based on family management and guaranteed by socialized services,is speeding up its formation.Moderate land concentration,large-scale operation speed and orderly promotion of service scale level enable China's agricultural modernization to take into account the development rights and interests of small farmers, which shows the far-reaching impact of socialist system achievements.

Key words:family operation;small farmers;elastic structure;agricultural modernization;service scale

(責任编辑:王倩)