分裂宇宙

编译 乔琦

美国加州理工学院理论物理学家肖恩·卡罗尔(Sean Carroll)在他的新书《隐匿深处之物:量子世界与时空的出现》中说:休·埃弗雷特早在20世纪50年代就用他的多世界理论颠覆了量子力学,而物理学现在才开始迎头赶上。

物理学史上最激进且最重要的概念之一来自一位只写过一篇论文、名不见经传的研究生。他与自己的导师以及大西洋彼岸的物理学家陷入了争论,毕业后就离开了学术圈,甚至都没有递交应聘教授的申请。这位研究生就是休·埃弗雷特(Hugh Everett),他的故事是构成量子力学这门基础物理学理论惊人历史的诸多有趣轶事的一部分。

埃弗雷特的工作起始于20世纪50年代的普林斯顿,导师则是约翰·惠勒(John Archibald Wheeler),而惠勒的导师则是量子力学教父尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)。在埃弗雷特入行20多年前,玻尔和他的同胞就已经建立了我们今天熟知的量子理论的“哥本哈根解释”。这个解释从来都不令人满意,但玻尔的个人魅力以及科学家对理解原子和粒子有趣性质的渴望很快就让哥本哈根解释成了正儿八经的物理学家理解量子理论的唯一方式。

在哥本哈根解释中,我们必须区分微观量子系统和宏观观测者。量子系统的存在形式是各种可能出现的测量结果的叠加态,称为“波函数”。例如,一个自旋的电子就有一个描述“自旋向上”和“自旋向下”叠加态的波函数。这不仅意味着我们不知道电子的自旋状态,还意味着电子的自旋值在未经测量前根本就不存在。相较之下,宏观观测者则遵循我们熟悉的经典物理学的所有规则。观测者测量量子系统的那一刻,这个系统的波函数就会毫无征兆地突然坍缩,留下某种确定的自旋状态或者其他什么需要测量的结果。

因此,量子系统的演化显然有两种截然不同的方式。我们不观测的时候,量子系统的波函数根据埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)在1926年写下的薛定谔方程平稳地变化。但是,当我们展开观测的时候,波函数就以一种完全不同的方式演化,迅速坍缩成某种特定的结果。

对这种解释不满意?很多人的感受和你一样。测量的含义究竟是什么?是什么让观测者如此特殊?既然我是由无数遵循量子力学规则的原子构成的,那我不也应该遵循这样的规则吗?尽管有如此多的疑问,哥本哈根解释还是被奉为解释量子理论的最佳方法,并且到了20世纪50年代的时候,要是有人质疑这一点,大家就会觉得他多少有点不礼貌。

不过,这并没有让埃弗雷特感到烦恼。他那颇具远见的想法,也就是人们现在熟知的量子力学的多世界诠释,起源于1954年深夜他与年轻物理学家查尔斯·米斯纳(Charles Misner,也是惠勒的学生)和奥格·彼得森(Aage Peterson,玻尔的助手,从哥本哈根来访)的一场讨论。当事人后来回忆起这件事的时候,都说他们三人当时喝了不少雪莉酒。

当时,埃弗雷特已经开始在惠勒的指导下开始思考量子宇宙学的问题了。所谓量子宇宙学,就是把整个宇宙当成一个量子系统来研究。埃弗雷特推断,很明显,如果要从量子角度讨论宇宙,那就不可能开拓出一个独立的经典领域。宇宙的每一部分都必须根据量子力学的规则来处理,包括身处其中的观测者。这样一来,整个宇宙就只有一种量子态,描述它的则是埃弗雷特所说的“宇宙波函数”。

如果一切都是量子,并且宇宙由一个波函数来描述,那么测量是怎么发生的呢?埃弗雷特推理说,一定是这样的:宇宙的一部分以某些恰当的方式和另一部分产生了相互作用。他还注意到,在宇宙波函数按照薛定谔方程演化的过程中,一定会自动发生某些事情。我们根本不用引入任何有关测量的特殊规则,一切都在时刻发生碰撞。

想象我们现在有一个电子,它处于某种自旋向上和向下的叠加态。我们还有一个测量装置,按照埃弗雷特的说法,这个装置本身就是一个量子系统。继续我们的想象,这个测量装置可能处于三种不同状态的叠加态:其一,它可能测量出电子的状态为自旋向上;其二,它可能测量出电子的状态为自旋向下;其三,它可能根本就还没测量电子的自旋,我们称其为“准备就绪”状态。

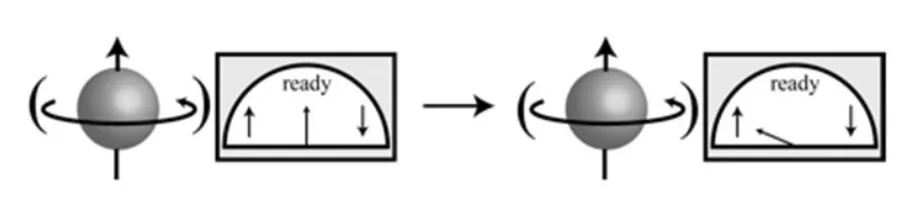

测量装置执行了自己的任务,这个事实会告诉我们“自旋+装置”这个总系统的量子态按照薛定谔方程演化的方式。也就是说,如果一开始的时候,我们的测量装置处于准备就绪状态,而电子处于完全自旋向上的状态,我们就可以保证测量装置最后会演化成测量到电子自旋向上的状态,如下图:

中间箭头左侧的初始状态可以理解成“电子处于自旋向上状态,并且测量装置处于准备就绪状态”。而在中间箭头右侧,装置内的指针指向了向上的小箭头,这就意味着电子处于自旋向上状态,并且测量装置已经测得它为自旋向上状态”。

类似地,如果测量装置成功地测出电子自旋向下,那就意味着这个装置一定从“准备就绪状态”演化到了“测出自旋向下状态”,如下图:

而我们想做的,当然是弄明白当电子初始自旋既非完全向上,也非完全向下,也即处于两者之间的某种叠加态时,究竟会发生什么。好消息是我们已经知道了究明此事所需的一切。量子力学的规则很明确:如果你知道系统分别从两种不同状态开始是怎么演化的,那么从两者之间叠加态开始的演化结果一定也会是上述两种状态分别演化的结果的叠加态。换句话说,从自旋处于某种叠加态的电子以及处于准备就绪态的测量装置开始,我们就有:

现在的最终状态就是一种纠缠叠加态:电子自旋向上且装置测得自旋向上,加上电子自旋向下且装置测得自旋向下。如果我们完全按照薛定谔方程来推导,那么这就是描述“自旋+装置”这个总系统的清晰、明确的最终波函数。这样,世界就“分化”成了两种可能状态的叠加。

埃弗雷特的洞见既睿智又简洁:接受薛定谔方程。最后这个叠加态的两个部分都真实存在。但是,它们不会发生相互作用。在一个分支上发生的事对另一个分支不会造成任何影响。因此,我们应该把它们视为同等真实的分立世界。

这就是埃弗雷特量子力学的核心奥秘。我们不需要特意引入多个世界。实际上,它们始终存在,而薛定谔方程会不可避免地把它们带到我们的生活中。问题在于,我们在自己的经验世界中似乎从来没有见过涉及宏观物体的叠加态。

传统的补救方法是用这样或那样的方法摆弄量子力学的基础规则。哥本哈根解释采用的方法是:首先,不允许把测量装置当作量子系统处理;其次,把波函数坍缩看作量子态演化的一种独立方式。正如埃弗雷特后来指出的:“哥本哈根解释完全无法自圆其说,因为它先天就依赖于经典物理学……以及宏观世界的“现实”概念这个哲学怪物,并且还否定了微观世界中的同等概念。”

量子力学的多世界诠释一劳永逸地解决了测量过程和波函数坍缩过程中的所有谜题。我们不需要引入针对观测的特殊规则:发生的一切都是波函数按照薛定谔方程持续不断地稳定演化的结果。此外,这个理论对“测量”和“观测者”的构成也没有特殊要求——任何导致量子系统和环境产生纠缠的相互作用都是测量,都会产生通往分世界的分支,而观测者就是带来这种相互作用的系统。尤其需要指出的是,意识和这种相互作用毫无关系。这个“观测者”可以是一条蚯蚓、一架显微镜,也可以是一块岩石。按照多世界诠释,宏观系统也没有任何特殊之处,除了这些系统会“情不自禁”地发生相互作用并且和环境发生纠缠。我们为多世界诠释这个如此强大且简单的量子力学统一理论付出的代价就是海量的分世界。

对当时的埃弗雷特来说,困难之处在于无法让别人接受他的这些观点,其中包括他的导师。从个人角度来说,惠勒非常支持埃弗雷特,但他也很尊敬自己的导师玻尔,并且确信哥本哈根解释的基础是完善的。他既想让大家都知道埃弗雷特的观点,又想确保它们不会以直接攻击玻尔量子力学思想的方式呈现。

然而,埃弗雷特的理论本来就是对玻尔思想的直接攻击。埃弗雷特自己也知道这点,还很喜欢用生动的语言绘声绘色地描述这种攻击。在论文的初期草稿中,他用了一个变形虫的类比来说明波函数的分化:

想象现在有一条记性不错的聪明变形虫。它无时无刻不在分裂,每一次分裂产生的子变形虫都会拥有与分裂前母变形虫相同的记忆。这样一来,我们的变形虫拥有的就不是一条生命线,而是一棵生命树。

1956年,在埃弗雷特给论文收尾的时候,惠勒造访了哥本哈根,并且将这个新理论提交给了玻尔和他的同事(其中包括彼得森)。不管怎么说,惠勒此时还是努力想让大家了解埃弗雷特的这个理论,哪怕在这个时候,持“波函数就是坍缩了,不要问具体是怎么坍缩的”这种观点的量子理论流派已经占据了主导地位,并且其支持者在面对这么多可以开展的有趣应用工作的情况下根本没兴趣反思该理论的基础是否有缺陷。惠勒、埃弗雷特和彼得森三人之间的信件在大西洋上空来回飞舞,这种状况一直持续到惠勒返回普林斯顿并帮助埃弗雷特完成论文终稿。最后的论文省略了许多埃弗雷特最初想写的有趣部分——其中包括从概率论和信息论角度开展的检验以及对量子测量问题的审视——只是专注于讨论多世界诠释在量子宇宙学中的应用。(最后的论文里也没有出现变形虫,但埃弗雷特还是成功地在惠勒不注意的时候把“分裂”这个词添进了补充的脚注里。)

然而,埃弗雷特在论文完成后决定不再继续自己的学术生涯。在拿到博士学位前,他接受了一份美国国防部武器系统评估小组的工作,负责研究核武器的效果。此后,他还做了策略论、博弈论以及优化理论等领域的研究,并且在几家新公司的建立过程中发挥了作用。我们至今也不知道埃弗雷特毅然决然地决定离开学术圈,连当教授的申请都没有递交,究竟是因为他自视甚高的新理论遭遇了剧烈批评,还是只是因为对整个学术圈都失去了耐心。

不过,即便埃弗雷特再也没有发表量子力学领域的学术论文,他也仍旧保持了对这门学科的兴趣。在他完成博士学位并准备为五角大楼工作时,惠勒劝说他自己去一趟哥本哈根,与玻尔等人进行深入交流。这次访问并不顺利,埃弗雷特事后评价说:“这次访问一开始就注定失败。”

发表埃弗雷特多世界诠释理论的期刊编辑、美国物理学家布莱斯·德维特(Bryce DeWitt)曾写信给埃弗雷特抱怨说,现实世界显然不可能“分化”,毕竟我们从来没经历过这样的事。埃弗雷特用当初哥白尼同样大胆的观点“地球绕着太阳转,而非太阳绕着地球转”的例子反驳:“我忍不住要问,你感受到地球的运动了吗?”德维特无法反驳,只好承认这是个相当漂亮的回答。

在仔细思索之后,德维特在1970年时已经坚定地支持起了埃弗雷特的理论。为了推广这个理论,德维特付出了巨大努力,最终大大提高了多世界诠释在公众中的知名度,使其摆脱了默默无闻的境地。德维特的推广策略中有一项是在1970年的《今日物理》(Physics Today)上发表了一篇颇有影响力的文章,随后又在1973年出版了一本论文集,收录了埃弗雷特那篇论文的最终版以及诸多对多世界诠释理论的评论。这本论文集的书名就叫作《量子力学的多世界诠释》(The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics),一个流传至今的生动名字。

1976年,惠勒从普林斯顿退休了,然后接手了德克萨斯大学的一个职位,德维特当时也在那里任职。1977年,他们两人一道组织了一个关于多世界诠释理论的研讨会,惠勒还说服埃弗雷特从国防工作中抽出时间前来参加。这次研讨会大获成功,埃弗雷特也给在场的诸多物理学家留下了深刻印象。

1982年,埃弗雷特因突发心脏病不幸离世,享年51岁。他的生活方式很不健康,暴饮暴食、抽烟酗酒。埃弗雷特的儿子马克·埃弗雷特(Mark Oliver Everett,后来组建了鳗鱼乐队)说,一开始,他对父亲这种不爱惜身体的生活方式感到相当不安。不过,他后来改变了看法:

我意识到,父亲的生活方式有一定价值,就随他去了。他爱吃就吃,爱喝就喝,爱抽烟就抽烟,然后有一天,他突然就那么去世了。和我见到过的其他一些生活方式相比,尽情享受然后不受折磨地迅速死去这种告别人世的方式也不算太过痛苦。

然而,物理学没有忘记埃弗雷特。如果说埃弗雷特生前身后有什么不同的话,那就是他的理论在他去世后更引人瞩目了。埃弗雷特理解量子宇宙学的尝试超前于他生活的那个时代,但现代物理学已经在调和引力理论与量子理论方面做出了缓慢但稳定的进步。另外,埃弗雷特有一点肯定是对的:一旦我们以整个宇宙为研究对象,就完全没有必要给古典观测者预留特殊位置。

我在自己的研究中甚至更进一步地提出:物理学家采用经典理论(比如阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论)研究量子引力并且将其“量子化”的传统策略,阻碍了我们对量子引力理论的探寻。或许,大自然的运作方式本就不是那样,它从一开始就是量子。那么,恰恰相反,我们应该做的是从纯粹的量子波函数出发,问问是否可以从中定位出看上去就像广义相对论预言的弯曲时空那样的个体“世界”。按照这个方法得到的初步结果令人充满希望,涌现出各类由波函数各部分间量子纠缠量定义的几何学。所以,不要把引力量子化,要在量子力学中寻找引力。

这个研究方法很自然地贴合多世界诠释,但对量子力学的其他基础性解释就没那么有用了。尼尔斯·玻尔或许赢得了20世纪夺取量子力学主流解释的公关竞赛,但休·埃弗雷特似乎已经做好了在21世纪后来居上的准备。