沈从文故乡的苗族服饰

文/吴正光

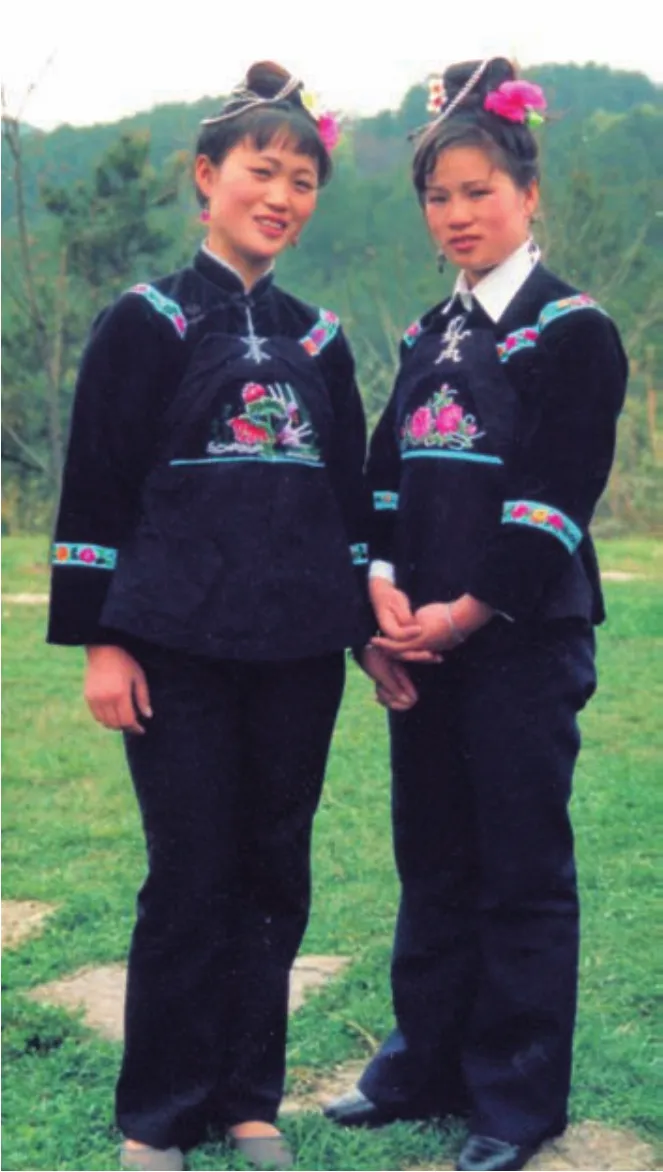

◎图1.乡场上的“雄卡”妇女

湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县,是沈从文的故乡。沈从文,苗族,在其乡土著作中,多处写到苗族妇女:“阿雅头上帕子比斗还大”。“阿雅”为苗语,是对苗族妇女的尊称,犹如汉语的“大姐”“大嫂”。苗族妇女戴头帕,刻意挽成“鸡窝”状,人称这个支系的苗族村民为“雄布干”,其意是“背鸡苗”或“负鸡苗”。

沈从文故乡的苗族村民,因为服饰、语音的差异,有“雄卡”“雄国周”“雄布干”等称谓。“雄”,是武陵山区苗族村名的自称。“雄卡”,可意译为“麻家苗”,指的是以麻氏为主体的凤凰麻冲、老洞一带苗族村民。凡口音与麻冲、老洞相近者,皆称“雄卡”(图1)。

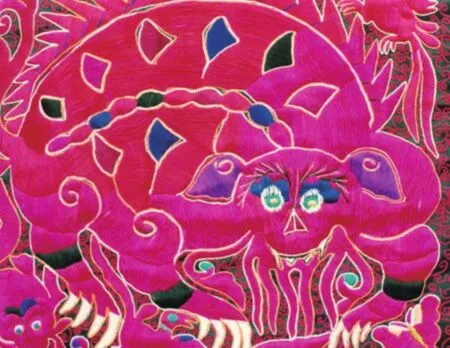

“雄国周”,直译“黑爪苗”,居住在凤凰大田、三拱桥、竿子坪一带,因其头帕印有象征“狗爪”的三个黑点,实为“盘瓠崇拜”的遗风。所谓“盘瓠”,亦即“神犬”,并非一般的“狗”。即便“崇拜狗”,也不丢人,渔猎时代,狗是最为重要的生产工具。因此,“神犬”被苗族视为龙,称之为“狗龙”,常被苗族妇女刺绣在衣服部件上(图2)。

“雄布干”,指的是以凤凰“勾良”苗寨为中心、方圆几公里的苗族村民。因其妇女头帕挽成“鸡窝”状(图3),故名。崇拜“鸡窝”,实为“鸟崇拜”的一种表现。众所周知,“鸟中之王”叫“凤凰”。苗族是古代“楚人”的后裔。楚人是最为崇拜凤凰的。长沙马王堆出土的帛画,凤凰在上,龙在下,说明凤凰的地位比龙高。湘西最大的苗族村寨“勾良”,是笔者的故乡。“勾良”一带苗族村民特别崇拜鸟,而且,不同姓氏的苗族村民拥有不同的崇拜对象。比如,吴氏苗族村民崇拜乌鸦,龙氏苗族村民崇拜喜鹊,麻氏苗族村民崇拜麻雀,各自认为其所崇拜的雀鸟与祖先有关,相当于印第安人的“图腾崇拜”。

清代“乾嘉苗民起义”失败后,武陵山区的苗族村民被迫“移风易俗”,再也不准吹芦笙、穿裙子了。服装改用满洲式,苗语称“奥满襟”,即“满襟衣”(图4)。但刺绣图案,具有鲜明的地方特点和民族特色,文化内涵极为丰富。

凤凰苗族服饰的文化内涵,大量蕴藏在头部。比如儿童帽子,仅就式样,就有“鱼尾帽”“团鱼帽”“虎头帽”“猫头帽”“鹰嘴帽”“蝴蝶帽”等多种,充分反映苗族服饰与自然生态的密切关系。

◎图2.苗族剌绣上的神犬“狗龙”

◎图3.头帕挽成鸡窝状

儿童,在沈从文的作品中写作“代狗”。凤凰苗族村民习惯将比自己小的男女称为“代狗”,意为“弟弟妹妹”。对儿童乃至于婴儿,也称“代狗”。人们对“代狗”分外溺爱,打扮得格外娇艳。

“鱼尾帽”,既暖和,又美观,最为常见(图5)。凤凰苗族喜欢鱼,其理由与汉族不尽相同。在汉语中,因为鱼与“余”同音,所以受青睐。人们将莲花与鲤鱼组合成图,寓意“连年有余”。但在凤凰苗族地区,村民并非都说汉语,都能取得“连年有余”的心理效果。他们喜欢鱼,崇拜鱼,有更深刻的社会、历史背景。总的看来,既是渔猎生活的反映,又是生殖崇拜的表现。苗族地区的“鱼文化”,广泛蕴藏在饮食、生产、家具、服饰、建筑、婚礼、节日、祭祀等方方面面,堪称“崇拜文化”百花园中的奇葩。

如今凤凰苗族地区已经没有以鱼为生的人家了,但渔业生产、稻田养鱼的习惯一直经久不衰。因此,养鱼设施,捕鱼工具,在社会生产中仍然占有十分重要的地位。而且,许多生产工具,深受渔业生产的影响,刻意做成鲤鱼形。比如木匠用的墨斗,两侧刻成鲤鱼形;古老的“摘刀”,也都保留鱼造型。

凤凰苗族地区,几乎在所有橱柜的木门上和桌子的抽屉上,都安有鱼形门襻或鱼形拉手,甚至装上鲤鱼形状的锁。这些鱼形制品,多为铜质或铁质,做工比较精细,形象也很逼真。

凤凰苗族服饰中的鱼文化特别丰富。襁褓用品点缀鱼鳞,既美观大方又经济实惠。妇女们佩戴的银梳子、木梳子,也多作鲤鱼状。蜡染、刺绣、织锦、银饰等服饰部件上,鱼形图案比比皆是。

◎图5.头戴鱼尾帽的苗族儿童

在凤凰苗族地区,但凡逢年过节,即便猪肉再多,鸡鸭再多,也绝对不能没有鱼。尤其是在祭祖时,可以没有鸡,没有鸭,没有肉,唯独不能没有鱼,这在一定程度上反映出,苗族村民从事稻田养鱼,具有悠久历史。

“鹰嘴帽”,突出鸟儿的嘴,是鸟崇拜在服饰上的又一反映。凤凰苗族村民,都有爱鸟习俗。有的甚至利用人的体温孵化雉鸡。许多人家喂养画眉。凤凰苗族同胞养鸟,重在用于鸣叫。黎明时分,“啾啾”鸟声不绝于耳,与林间野鸟交相对唱,宣告新一天的到来,这是苗寨最为新鲜的时光。

家鸡是从野鸟驯化而来的,“爱鸟”必然演变成“爱鸡”。凤凰苗族村民认为,公鸡象征太阳,诚如唐代诗人李贺在《致酒行》中所咏叹的:“我有迷魂招不得,雄鸡一声天下白。”苗族妇女在蜡染、刺绣作品中,常以公鸡为图案,称“公鸡龙”。相传公鸡是“情哥”,太阳是“情妹”,公鸡哥哥唱罢三遍情歌,太阳妹妹就慢慢出来了,因此公鸡也是“龙”,称为“太阳龙”。

“虎头帽”“猫头帽”,被认为可以辟邪,护佑儿童健康成长,这与汉族传统文化相类似。

苗族服饰,作为民族文化的重要表征,自然属于传统文化。

说到文化传统,就会有人提醒:“千万别让现代文明冲击民族文化。”甚至有人要求,“原汁原味”地将民族文化定格在某个发展阶段上,一丝一毫都不要改变,据称如此,才算“正宗”。

◎图6.上身穿盛装下身穿裙子的苗岭山区苗族姑娘

“正宗现象”,屡见不鲜。君不见,一些小吃店,竟相标榜“正宗”,以此招徕食客,据称相当奏效。

一种风味食品,之所以成为著名品牌,定然有其独到之处。也即是说,具有特殊的烹调方法和独特的地方风味。尽可能地保持某种食品的“原汁原味”,是保住这道食品的关键环节。如果抛开了原汁,失掉了原味,那就成为另外一种食品了。但是,永远“原汁原味”,即所谓“正宗”,恐怕未必最受欢迎。任何风味食品,并非开天辟地就存在,而是逐步形成的。只有不断发展、变化,才能适应人们不断变化的味口,才能继续存在下去。否则,难免遭到淘汰。从这层意义上说,一切过于“正宗”的东西,不一定比经过改革的好。

“原汁原味”常被引伸到民族文化上。不少人,尤其是外国人,总希望我们的民族文化永远保持“原汁原味”,千秋万代都不要有丝毫改变。我们也常以拥有众多“原汁原味”“原生态”的民族文化资源而备感自豪。但仔细想想,民族文化是在长期历史发展过程中形成的,而且毫无疑问还要不断发展下去,决不可能定格在某个历史发展阶段上。想叫属于历史范畴的民族文化永远保持“原汁原味”,很难办到,也无必要。

民族文化就像风味食品一样,不能全然抛开原来的汁,也不能完全没有原来的味。但随着时代的发展,又不可能不注入新鲜的汁,萌生新鲜的味。在“原汁原味”的基础上形成的“新汁新味”,实践证明,更适合时代的需要,因而更富生命力。如果优良传统排斥时代要求,苗族服装就不会如此绚丽多彩。

我国苗族服装拥有一百多种不同的款式,那是一代又一代不断创造、革新出来的。苗岭山区苗族女性,有的上身穿盛装,下身穿裙子(图6);有的上身穿便装,下身穿裤子(图7)。后者始于民国初年,历史不算太久。武陵山区苗族女性穿的“奥满襟”,与清代满族妇女穿的衣服很相似,但刺绣图案、发型头饰又不完全一样(图8),是古代苗族服装与清代满族服装的巧妙结合。虽非“原汁原味”,毕竟是苗族服装。而且,使原本就令人眼花缭乱的苗族服装更加斑斓多姿。实践证明,适应时代需要,创造出起源于“原生态”的文化产品,是社会发展的必然。在妥善保护、合理利用民族文化中,与时俱进,弘扬发展,才能使民族文化旅游资源长盛不衰。

◎图7.上身穿便装下身穿裤子的苗岭山区苗族姑娘

◎图8.身着“奥满襟”的武陵山区苗族妇女