罗伯特·迪克森的“语言学基础理论”

王 健

(常熟理工学院 人文学院,江苏 常熟 215500)

一、 语言学基础理论的背景

语言学基础理论(Basic Linguistic Theory)由澳大利亚语言学家罗伯特·迪克森(R.M.W.Dixon)提出。①关于罗伯特·迪克森(R.M.W.Dixon)的情况介绍,请参看本期张四红教授对迪克森教授的专访。对这一理论的详细阐述集中在他于 2010年到 2012年间出版的三卷本《语言学基础理论》中。语言学基础理论指的是一种理论框架(theo¬-retical framework),这种理论框架被广泛应用于语言调查和语言描写。语言学基础理论也为语言类型学界所重视。

有人认为语言学基础理论是没有理论基础的,或者是理论中立的(theory-neutral)。这些都是误解。描写一种语言不可能脱离某种理论框架,也不可能脱离某种理论假设。语言学基础理论植根于传统语法。传统语法的认识论基础是行为主义,研究的对象是语言本身,它对各种语言事实的描写感兴趣,通过归纳法描述人们的语感。语言学基础理论又受到生成语法兴起前的结构主义理论的影响,尤其是强调描写一种语言要从这种语言本身出发,而不能把适用于其他语言的概念和术语生搬硬套到这种语言的描写中去。这点不同于传统语法,也与很多当代语言学理论的主张不一致。与结构主义不同的是,语言学基础理论重视语义的描写以及语义在语法分析中的作用。语言学基础理论也在某种程度上受到了早期生成语法的影响,尤其是早期生成语法对一些英语构式的精细分析深刻影响了语言学基础理论。语言学基础理论对其他语言中相似构式(比如“话题化”、强调结构、反身结构)的分析和定义明显借鉴了生成语法的研究。不过,自从 20世纪 80年代生成语法进入“管辖 -约束理论”阶段,语言学基础理论与生成语法就没有什么共同点了。语言学基础理论还有一个更直接的理论来源:当代语言类型学。这种影响来自跨语言的某些重复发生的现象。语言学基础理论吸收了语言类型学的大量术语和概念,比如:反被动结构、分裂作格、分裂不及物结构、关系从句等。语言学基础理论不大采用形式表述方式,这点跟形式语言学大相径庭。

罗伯特·迪克森是一名非常优秀的田野语言学家,曾经调查过十几种前人没有调查过的语言,出版了四部参考语法书:The Dyirbal language of North Queensland;A Grammar of Boumaa Fijiam;The Jarawara language of Southern Amasonia;A Grammar of Yidin。这些语言分布于澳大利亚内陆、亚马逊热带丛林。迪克森创立的语言学基础理论来源于他几十年大量的田野调查实践以及丰富的田野调查经验。语言学基础理论对田野调查有很强的指导作用。①下文的主要观点及例子参考了R.M.W.Dixon(2010):Basic lingustic Theory (Vol.I),Oxford University Press.

二、 语言学基础理论重视对语言事实的描写和分析

语言学研究首先是对语言材料的获取。语言学基础理论特别重视第一手语言材料的获得。迪克森特别强调沉浸式的调查,也就是说,调查者要深入调查地点,长时间与调查对象生活在一起,记录他们的语言,观察他们的语言活动,直至学会这门语言。迪克森反对调查一开始就通过提问法和翻译法获取语言材料。为了获取更自然的语言材料,消除调查者和发音人的心理障碍,他甚至反对使用包括电脑在内的现代工具进行语言调查和语言记录。当然,这点也遭到很多人的批评。从我们的观点来看,语言事实应该主要从长篇自然语料中获取;但提问法或者翻译法也有其不可替代的作用。尤其在语法调查中,自然语料只能告诉我们什么样的句子或者用法是合法的,而无法告诉我们什么样的句子或者用法是不合法的。语言研究需要通过最小对比对(minimal pair)去探寻语言规律,揭示语言运作的机制。电脑等现代工具可以帮助我们提高调查效率,更好地保存语言材料。在汉语方言研究中,电脑、录音机已经成为必不可少的田野调查辅助工具。

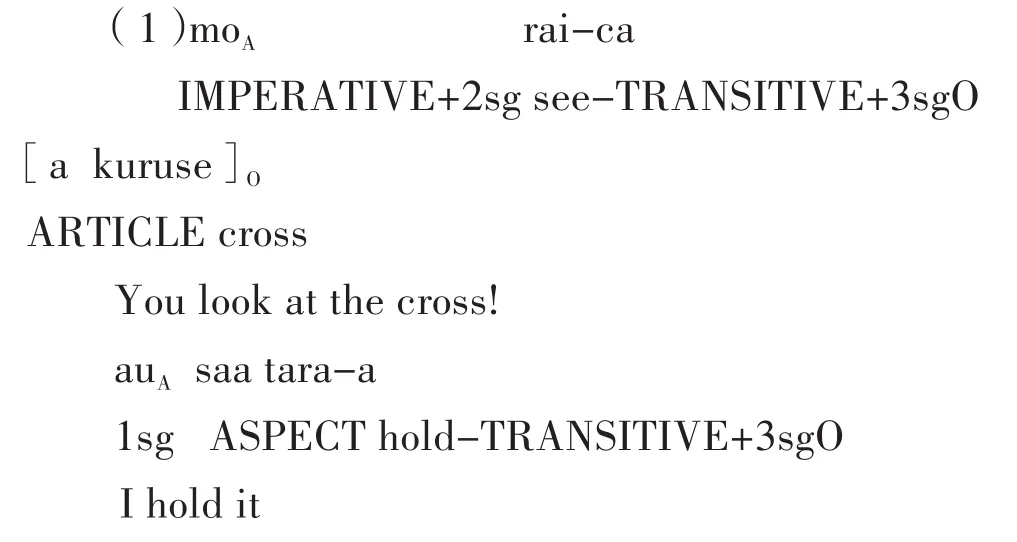

语言学基础理论不仅重视对语言现象的描写,也重视对语言现象的解释。语言学基础理论提供了一个具有弹性的、分析性的框架,为的是尽量适应不同语言语法的不同要求。迪克森认为,对人类语言来说,它具备一些典型的组织方式(prototypical plans of organization)。不符合典型组织方式的变体数量有的极少,比如绝大多数人类语言都有“时”这个语法范畴;有时不符合典型组织方式的变体数量并不是那么少,比如“示证范畴”(evidentiality),有大约四分之一的语言没有这个范畴。不管变体数量是多还是少,语言学基础理论都没有将它们排除在外。 语言学基础理论将语言学视为一门自然科学。但语言学基础理论不预先设定某种语法特征会存在于所有人类语言中。这点与生成语法大相径庭。生成语法往往预先设定所有语言都有某些特征,比如X、Y、Z,然后他们关心的是具体语言是如何体现X、Y、Z的。语言学基础理论并不事先设定某种语言中一定具有某类范畴,而是根据这种语言的内部语法结构,提供语言成分和参数的范围,具体情况具体分析。比如:生成语法学家往往在某种语言中“寻找”关系小句,其标准往往是某种他们熟悉的语言(比如英语);而语言学基础理论则要根据这种语言的内部语法结构(不是英语等语言学家熟悉的标准)论证这种语言是否有关系小句。迪克森曾经调查过Fijian语,对这种语言中是否有关系小句做过非常出色的研究。下面是一个疑似关系小句的例子:

例(1)到底是关系小句,还是两个并列句呢?在Fijian语中,并列句并不需要类似英语中and这样的连词连接,所以例(1)的分析就存在两可的情况。如果根据印欧语系语言关系小句确定的标准(有关系小句标记词,通常是关系代词),则 Fijian语中没有关系小句。而语言学基础理论则从类型学的角度出发,给出了确立关系小句的若干个参数:

(ⅰ)形式上有语法标记,比如关系代词或者在从句中动词有某种特殊的形态变化。

(ⅱ)相对于主句(main clause)来说,有特定的位置(比如在核心名词之后,或者总是在主句之后)。

(ⅲ)有特殊的语调。

(ⅳ)语义解读与修饰语-中心语相适应。

如果某个语言具有一个或者多个上述参数标准,则可以认为这个语言有关系小句。在 Fijian语中,前两个标准不起作用,第三个标准也不容易操作。语言学基础理论重视语义分析以及语义在句法分析中的作用。判定 Fijian语中类似例(1)这样的结构到底是不是关系从句,主要是看这类结构的语义解读。

如果按照并列结构的解读,例(2)的意思是“他们有很少的食物,这些食物被煮熟了”;如果按照关系从句的解读,例(2)的意思是“他们煮熟的食物很少”。而根据语境及讲故事人的语感,关系从句的解读是正确的。

从上面的分析我们可以看出:语言学基础理论会基于类型学的研究成果,提供一个弹性的、具有可操作性的分析框架。调查者对语言结构和性质的判定要根据特定语言内部结构来做出判断。在分析方法上,语言学基础理论也很讲究。迪克森提出以下几点:

第一,分析要清晰,具有可行性。

比如:dogs /dɔɡ-z/;cats/kæt-s/;horses/hɔ:s-əz/。它们是英语名词复数标记的情况。可能的分析方法有两种:①复数标记的基本形式是/əz/;在词根不是以“咝音”(sibilant)结尾的时候,/əz/弱化为/z/;弱化的/z/会由于词根的清辅音韵尾同化为/s/。②复数标记的基本形式是/z/;由于英语不允许两个“咝音”相邻出现,所以在“咝音”和/z/之间要插入/ə/;/z/在词根清辅音尾后会同化为/s/。比较这两种分析方法,第二种分析方法更合理。因为第二种分析方法实际提供了英语复数标记多种语音表现的解释:英语中不允许两个“咝音”连续出现。而第一种分析方法则很难解释为什么/əz/在非“咝音”后会变为/z/。

第二,要注意有些语言现象有多种可能的分析。迪克森以Fijian语中数词(number words)的语法性质的判定作为例子来说明一种语言现象可以有两种,甚至更多分析的可能。Fijian语的数词包括数目词(numerals),比如“一、二、三”等,还包括类似“一些”“许多”“很多”这样的词。从句法功能看,Fijian语中的数词与不及物动词很相似,都能做不及物谓语核心。虽然Fijian语中形容词也可以做不及物谓语核心,但形容词可以直接修饰名词中心语。Fijian语的数词跟动词一样,不能直接修饰名词,只能构成关系从句修饰名词。数词还有一些特性:通过添加前缀i’a-构成序数词;通过添加前缀yaa-表示分布(distributive)。

针对Fijian语中的数词,有两种可能的分析方法:第一,数词独立为一类,其功能在某些方面与动词类似;第二,数词为动词下的一个次类,其功能在某些小的方面与动词有所不同。迪克森认为这两种分析方法都可以接受,只要能够把现象描写清楚,给出一个合理的解释即可,没有“好”“坏”“优”“劣”之分。这也给我们划分汉语词类提供了一个思路:有些词的归类可能也有两种甚至多种可能,我们可以采取更加柔性的词类观。

第三,因不同目的而有不同的分析。

形容词在不同语言中性质不同。汉语中形容词的功能与动词相似,所以汉语学界普遍将动词和形容词合称为“谓词”。拉丁语中形容词的功能则与名词更接近。英语形容词的功能既不同于动词,又不同于名词。还有一些语言,比如北非的柏柏尔语,形容词的功能包含了动词和形容词的功能。有的语言形容词数量很少,是个封闭类;有的语言形容词数量很多,是个开放的类。

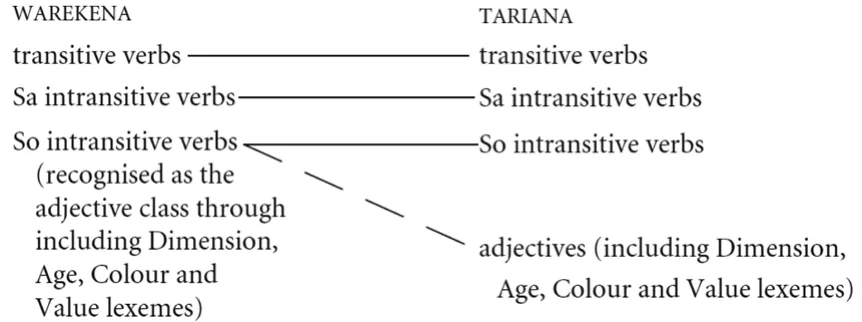

巴西有两种有亲缘关系的语言:Warekena语和Tariana语。Tariana语形容词数量不多,大约有20个,其语法特点跟名词和动词都有相似之处(与名词相似之处更多)。Warekena语形容词数量则更多一些,其语法特点与动词很相近。Warekena语动词和形容词都需要加上粘着代词词缀才能充当核心论元(core argument) 。及物动词带前缀表示施事论元,带后缀表示客体论元。不及物动词带前缀表示主语。形容词带后缀表示主语,其形式上与及物动词带的表示客体的后缀一致。在Tariana语中,及物动词带粘着的代词前缀表示施事,客体论元没有标记;动态(active)的不及物动词带前缀表示主语(Sa),其形式与及物动词带的表示施事的词缀相同;静态(stative)的不及物动词不带粘着的代词;形容词通常修饰名词,带上与名词语义性质相符的量词词缀(classifier suffix)。因为两种语言有亲属关系,所以我们可以建立起两种语言词类的对应关系(见表1):

表1 Warekena语和Tariana语中的词类对应关系

经过更认真的比较,我们可以看出,相比较于Tariana语的形容词,Warekena语形容词的语法特点跟Tariana语的So型不及物动词更相似。这样,我们可以得出下面的图1:

图1 Warekena语与Tariana语语法特点比较

如果仅就Warekena语来说,形容词可以单列一类,其特点与动词有相似之处;但如果从比较的角度看,这类词最好作为动词的次类来处理,即So型的不及物动词。

第四,对相似材料可能要做出不同的分析。

迪克森以不同语言有对立的长短元音的分析来说明对相似材料可以有不同的分析。一个长元音可以分析为两个短元音组成的序列;也可以分析成一个与短元音无关的不同的音。

在Warrgamay语(澳大利亚北昆士兰的一种土著语言)中有三个短元音i、a、u,还有三个长元音。到底长元音应该如何分析?在Warrgamay语中,肯定祈使句的动词后要加后缀。加后缀的规则是:双音节及物动词词根如果以i结尾,则加后缀-ya,比如wugi-ya(给!);三音节及物动词词根如果以i结尾,后缀为零形式,比如gungari-Ǿ(砍!)。如果第一个音节中出现了长元音呢?比如bu:di(拿)、ma:ni(抓),其肯定祈使形式是bu:di-ya和ma:ni-ya。这说明,Warrgamay语中的长元音的性质跟短元音是一样的,应该处理为不同的元音,而不是两个短元音组成的序列。

在Fijian语中,有五个短元音:i、e、a、o、u,还有五个长元音。Fijian语的重音一般在倒数第二个音节上,但有时候也会在最后一个音节。迪克森认为Fijian语是一种“摩拉(mora)”型的语言。一般来说,一个短元音是一个“摩拉”;双元音是两个“摩拉”;一个长元音是两个“摩拉”。有了“摩拉”这个概念,Fijian语中重音的分配规则就一目了然了:主重音落在包含倒数第二个“摩拉”的音节上。所以,ráica(看)的重音落在音节“ai”上,因为倒数第二个“摩拉”是i;tadráa(梦到)的重音落在音节aa上,因倒数第二个“摩拉”是a。从这个例子也可以看出,Fijian语中所谓长元音应该分析为两个短元音组成的序列。

第五,注意不同层次的相互纠缠。

语言是一个系统工程,描写一种语言不可能按部就班:先调查、描写语音;再调查、描写形态;最后调查、描写句法。从上面的两个实例我们已经可以看出,确立一种语言的语音系统离不开形态。下面再举一个Fijian语的例子来说明分析一种语言成分或者一种语言现象,要把这个成分或这类现象放到语言大系统中去考察。

Fijian语形容词加后缀-ta可变成动词。比如:

注意,在没有加词缀的时候,词根是形容词性的,以一个长元音结尾。Fijian语的韵律词有两个限制:(1)每个韵律词至少包括两个“摩拉”;(2)长元音不会出现在韵律词倒数第二个音节上。那么,上面的例子有两种可能的解释:词根是dree和caa,因为规则(2)的限制,当它后面跟上单音节词缀(比如-ta)时,元音要变短;词根是dre和ca,因为规则(1)的限制,当它后面没有词缀的时候,元音要变长。仅从音系的角度,无法看出哪种分析更合理。只有把语法(形态)引入,我们才能看出哪种分析更合理。

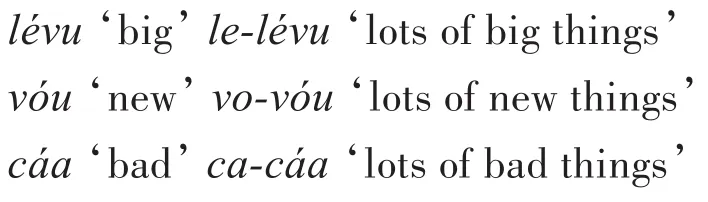

在Fijian语中有一些形容词可以部分重叠,表示复数意义。重叠的规则是:在词根前面重复词首辅音和紧跟着的一个元音“摩拉”。比如:

如果“bad”的底层形式是cɑ,根据规则,其重叠形式应该是cá-cɑ;但实际重叠形式是cɑ-cáa,这说明“bad”的词根不是cɑ,而是cɑɑ。所以,表示“pull”意义的词根也应该是dree,而不是dre。形态方面的分析解决了音系上的难题。所以,语言学基础理论强调语言是一个系统,反对将语言调查切分成各自独立的音系调查、形态调查、句法调查。

第六,面对没有预料到的语言事实时,要尊重语言事实。

迪克森认为,在调查某个语言之前,要尽可能搜集并阅读与之相关的大量材料。很自然,依据对亲属语言或者相邻语言的了解,调查者对调查语言会有一些预想;但是,语言事实是复杂的,很多时候,调查者的预想可能跟语言事实不符,甚至相左。

迪克森在调查Warrgamay语前,认为Warrgamay语应该跟它的邻近语言一样,有“时”的范畴。经过调查,迪克森发现在陈述句的主句中,Warrgamay语有四种动词形态变化:(1)表示“意图(purpose)”的后缀-lagu;(2)表示非现实(irrealis)的后缀-ma;(3)后缀-gi表示过去的事件,而且该事件已完成了(irretrievably finished);(4)后缀-y用于剩下的所有情形。实际上,如果说话者对动词的意义不需要表达得太精确的话,后缀-y也可以与其他后缀交替使用。迪克森将后缀-y分析为“无标记的屈折(unmarked inflection)”。它可以代替其他表达更加特定语法意义的后缀,又能用在其他后缀不能出现的场合。从上面的分析可以看出:Warrgamay语没有“时”范畴,但有一套类似体标记的后缀。这跟预期不符,但又是令人兴奋的发现。

所以,面对与预期不符的语言事实,甚至跟某种理论“相左”的事实,只能如实将事实完整记录下来,根据事实做恰如其分的分析,而切切不能“削足适履”,用事实迁就理论。

三、 语言学基础理论重视对语言事实的解释

语言学基础理论不仅对指导调查、分析语言有重要作用。作为一种理论,语言学基础理论也认为解释语言现象同样非常重要。语言学基础理论认为可以从以下几个方面对语言现象进行解释:

第一,语言是一个系统,各个部分不是独立的,而是相互作用,相互影响的。所以,语言某部分的结构特点可能是为了满足这种语言其他部分的限制而形成的。迪克森举了Yindiñ语中的例子来说明这一点。Yindiñ语有三个元音(a,i,u)及它们相应的长元音形式。跟前面提到的Warrgamay语一样,Yindiñ语也是“音节计数(syllable counting)”语言,短元音和长元音都被看作独立的音系单位。在Yindiñ语中,如果一个韵律词中不含长元音,那么重音落在第一个音节以及其后第三、第五……个音节上(当中间隔一个音节),比如:ŋúnaŋgárra(鲸鱼);如果一个韵律词中含有长元音,则这个长元音一定承担重音,然后以长元音为基准,向左和右都是每隔一个音节承担重音,比如:ŋúnaŋgárra:ŋ(“鲸鱼”的作格形式)。由于长元音一定要承载重音,而相邻的两个音节不能都承载重音,所以,在Yindiñ语一个韵律词中,两个长元音之间一定要加入奇数的音节。在Yindiñ语中,一个韵律词倾向于包含双数音节。

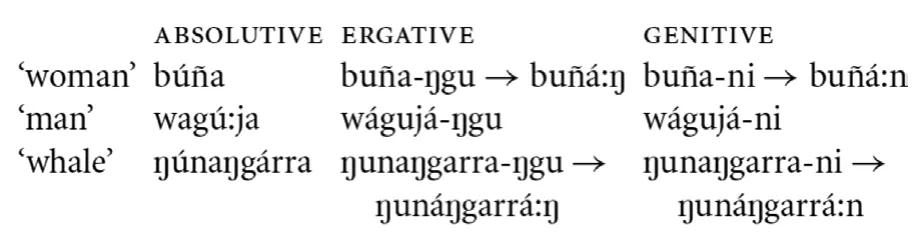

再请看下面的图2:

图2 Yindiñ语词的形态变化

为何“woman”“man”“whale”三个词的形态变化有上面图表所示的差异?这是因为有两条音系规则在起作用:(1)如果一个韵律词包含奇数音节,则倒数第二个音节的元音要变长,并且承载重音;(2)奇数韵律词的末尾要缩短,这样韵律词就变为偶数音节了。以“woman”为例,由于以上两个规则的作用导致了:

当然,其他两词都可用这两条规则来解释。

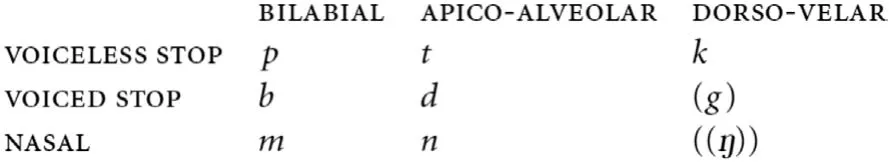

第二,还有一种解释跟生理能力(physiological capacity)有关。比如一种语言辅音和元音有不对称性。那么,辅音最容易出现的缺口(gap)是舌面后音(dorso-velar);元音最容易出现的缺口是后元音。这是因为人在发舌面后音和后元音时都必须把舌头伸得更远,更耗力(如图3所示)。

图3 塞音与鼻音的分布图

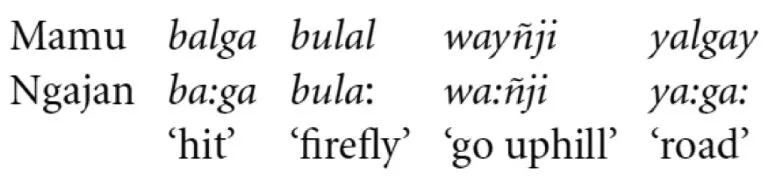

图4 Namu方言和Ngajan方言的比较

第三,共时的语言现象可以从历时演变中获得解释。

Baudouin de Courtenay(1871)说过:“在任何一个给定的时间点,一种语言的机制(结构和组合)是其前历时和发展的产物;每一个共时的状态也相应地决定了语言未来的发展与演变”。①转引自R.M.W.Dixon (2010)Basic Linguistic Theory VOL.I 209页,Oxford University Press。如果一个语言或方言有丰富的、从古到今的文献材料,这样会给解释提供很大的便利。比如英国英语的little直到现在还没有形成比较级和最高级的形式(*littler;*littlest)。这是因为原先little的比较级和最高级形式less和least已经语法化为表示比较级和最高级的标记(less good;least suitable)。

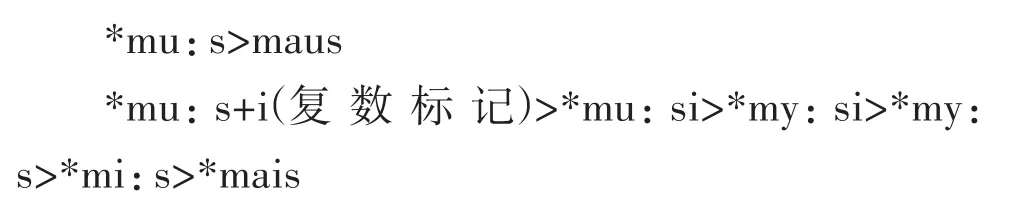

第四,如果缺乏历史文献材料,对语言现象的解释就需要用到构拟的方法。比如英语mouse的复数是不规则的音变[mais]。根据构拟,我们可以看出mouse一词复数不规则变化的来龙去脉:

第五,有时候对语言现象的解释要跳出这种语言系统本身。比如语言接触也是造成语言变化的很重要的因素。Tariana语原本没有示证语法范畴,但由于长期与有示证范畴的Tucanoan语接触,它也有了示证范畴,表示五种不同的信息来源。

有些语言现象与说这种语言的人生活的环境密切相关。比如有些语言中的指示词可以表示垂直的方位关系(比这里高;比这里低),因此,通常情况下,我们可判断出说这些语言的人在山区生活。

有些语言现象与说这种语言的人的文化传统、生活方式、宗教信仰有关。比如在澳洲土著Dyirbal语名词分类中,“月亮”和“男人”属于同一类;“太阳”和“女人”属于同一类。这与他们的神话传说有关。

第六,有时对语言现象的解释可以通过方言比较获得。比如Dyirbal语中有两个方言:Namu和Ngajan。我们可以通过比较这两种方言看出Ngajan方言中长元音的来源(见图4)。

第七,类型学的成果也可以为语言现象的解释提供线索。根据迪克森的研究,一种语言形容词的语法性质和该语言谓语部分是否有提示核心论元的粘着代词性成分相关;也与该语言充当核心论元的名词是否有格标记显示相关。

换句话说:如果一种语言形容词的功能与名词类似,那么该种语言倾向于用做名词的格系统来标记核心论元。

如果一种语言形容词的功能与动词类似,那么该种语言的谓语往往拥有粘着的代词性成分,或者该语言既没有格系统,也没有粘着代词性成分。

有了这两条类型学的蕴含共性就可以根据核心论元的显示方式来解释一种语言中形容词属于哪个种类。它也可以用来解释语言演变的过程。设想一种语言谓语部分的自由代词语法化成为粘着的强制性的代词性成分,那么,名词的格标记就成为冗余的,就可能脱落。如此一来,形容词的性质就可能变化,会具有一些类似动词的性质,而失去那些类似名词的性质。

语言学基础理论揭示了很多语法范畴和构式类型的依存关系;提供了一定程度上的对语法内部组织何以如此的解释;回答了一种语言类型的演变是如何引发另一个语言的演变,以维持类型上的相关。

四、 语言学基础理论与语言类型学理论

作为一个描写语言学家,迪克森对类型学也有浓厚的兴趣。前文我们介绍了语言学基础理论试图用类型学的观点来解释语言的演变。迪克森对类型学有自己独到的见解和看法。

第一,做语言比较的时候对材料有一致性的要求。

类型学家不可能亲自调查所有的语言,在进行类型比较的时候难免要利用二手资料,主要就是参考语法。参考语法是描写性的,不同学者对语言现象的处理可能会不同。迪克森举了一个假想的例子来说明这个问题。

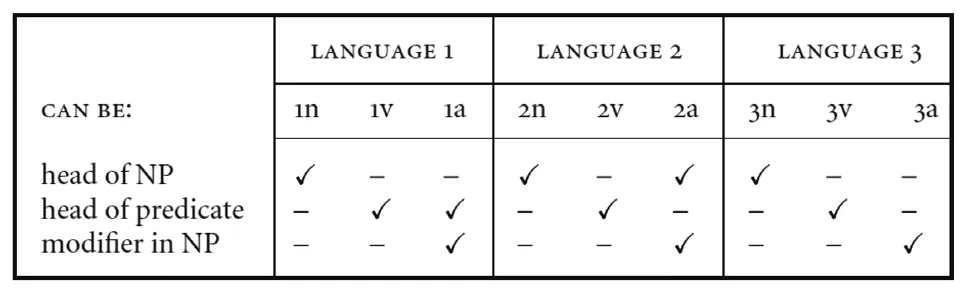

假设有三种语言,有三套词(n,v,a)。在不同语言中,这三套词的句法性质是不一样的。简要情况可以参看表2:

表2 三套词的分布

在描写的时候,可以有两种办法:

一种是三条标准按顺序作用于三套词。这样我们可以得出:第一种语言中1n属于名词;1v和1a属于动词,1a可以作为动词里的次类(状态动词),1a还可以修饰NP。第二种语言2n和2a属于名词;2v属于动词。第三种语言中3n属于名词;3v属于动词;3a属于形容词。

还有一种方法是把三条标准同时作用于三套词。这样我们可以得出:第一种语言中1n属于名词;1v属于动词;1a属于形容词,但是1a也可以做谓语中心。第二种语言中2n属于名词;2v属于动词;2a属于形容词,但是2a还可以修饰名词。第三种语言中3n属于名词;3v属于动词;3a属于形容词。

依据第二种方法,三种语言都有形容词;而依据第一种方法,只有第三种语言才有形容词。从语言描写的角度看,这两种处理方法都可以。不过,类型学家在进行类型比较的时候就要加倍小心。因为很可能写作第一种语言参考语法的学者采取的是第一种方法,而写作第二种语言参考语法的学者采纳的是第二种方法。这样,类型学家必须仔细阅读参考语法的详细描述,在进行语言类型比较的时候不能完全相信参考语法作者的定性分析,要对材料进行一致化的处理后才能进行类型比较。

类型学家在做类型比较之前要对比较对象下一个定义,制定标准以判断何种语言现象属于要比较的对象。类型学家Siewierska(1984)曾指出“语言学著作中讨论的不同语言的‘被动式’竟然找不到一个相同的特征”。①转引自R.M.W.Dixon (2010)Basic Linguistic Theory VOL.I 245页,Oxford University Press。这很可能是因为在做比较的时候,把不属于“被动式”的结构或者构式也拉进来了。这样的类型比较自然无法得出科学的结论。

第二,要在全面分析的基础上进行类型比较。

他认为,虽然进行语言类型比较的可以是某个结构或者某个构式,但类型学家在阅读参考语法的时候不能仅仅阅读涉及该结构或者构式的那几页,而应该全面浏览整部参考语法,这样才能对研究对象有更深入和准确的认识。

迪克森还强调要进行全面的比较,而不能只比较一个或者某几个侧面。比如,不同语言用不同手段标明小句中各成分之间的语法关系。大概来说有四种不同的方法:①通过与NP相关联的不同类型的格标记。标记可以是词缀(suffix)、附着成分(clitics)或者词(word)。②通过粘着代词标记,粘着代词一般都在谓语部分。③通过成分的语序标记。④通过语句出现的语用场合标记。

如果类型学家打算研究语言中各成分之间语法关系是如何被标记的,他就必须对上述四种方法进行全面考量;否则得出的结论就会片面,影响准确性。

迪克森认为类型比较的对象应该是语言底层的语法结构,而不是其表层实现。为此,理想的状况是参考语法的作者都采用大致统一的标准,在相似的基础上进行分析。语言学基础理论创立的目标之一也在于此。

第三,有些项目适合进行类型比较,有些则不适合。

类型学比较有两种模式。一种是语言内部结构要素的类型比较(intra-language typology),比较的对象是根据一组理论参数确定的一种语言的某个特征和其他语言中与之相同或者相似的特征。以下项目经常用于比较:

(ⅰ)结构,比如语法中小句或者短语的底层构造(make-up);音系中的音节或者其他单位。

(ⅱ)系统,比如语法中的名词类,时-体系统等。

(ⅲ)语法中的构式类型,比如关系从句,补足语从句等。

迪克森认为孤立的个体不能用来比较。比如央高不圆唇舌面元音[ɨ]就无法进行跨语言的比较,因为不同的语言元音系统是不一样的,同样一个[]在其中的地位和作用也不同。可以用来比较的是整个元音系统,而不是一个孤立的元音。从语法方面讲,有些比较也是不充分的,比如比较哪些语言有复数标记,不同语言复数的含义是不同的,有的语言复数是指“多于一”,有的“多于二”甚至“多于三”才是复数。如果仅仅比较复数标记就是不全面的,比较的对象应该是语言的数系统及其在不同语言中的不同功能(比如数系统是否跟名词、形容词、指示词、动词等有关联)。

另一种模式可以称为语言外要素的类型比较(extra-language typology)。这种模式的比较要考虑抽象的音系、语法系统之外的真实世界中的要素是如何在语言中编码并实现的。比如过去时间的参照是如何在不同语言中编码的,可能性包括:

(ⅰ)在时系统(tense system)中有过去时。比如在二元对立的系统中,可以是“过去时”和“非过去时”的对立;在三元对立的系统中,可以是“过去时”“现在时”和“将来时”;还有些语言是二元对立系统,但分成“将来时”和“非将来时”的对立(此处的“非将来时”就包括现在时和过去时)。时间框架可以从语境中获得,也可以借由时间词或者其他手段来表示。

(ⅱ)可能没有时系统,但是非空间(non-spatial)背景的暗示会提供一些有关时间参照的信息。比如在Warrgamay语中,完成体(perfect)表示一个过去的事件已经不可逆转地完成了,用一个完成体的从句表示过去的事件。

(ⅲ)所有的语言都有时间词语。比如“昨天”“今天”“最近”“现在”等。如果一种语言没有时系统,这些时间词语在表示时间参照方面就起到至关重要的作用。

语言外要素的类型比较着重于真实世界的事物,比如时间、性、有定性等在语言中的编码;与此同时,语言学家也要注意语言内部结构要素的比较,语言内部结构要素体现了语言要素编码的机制。

语法类型学有很多广泛的课题可以进行研究。比如词类问题的研究,建立词类系统是一个语法问题。是不是所有语言都有名词和动词的区分?虽然每种语言中都有形容词,但不同语言中形容词的语法性质却各不相同。有的语言中形容词语法性质更像动词;有的语言中形容词更像名词;有的语言形容词既像动词又像名词;还有的语言中形容词既不像动词又不像形容词。有的语言中形容词数量比较多,有的语言中形容词是一个封闭的类,数量很少。这些都可以作为类型学研究的课题。

深层语法系统也可以作为类型学研究的对象,比如时体问题,代词系统,性范畴,指示范畴等。迪克森特别强调,研究任何语言中的任何范畴都要注意这个范畴跟系统中其他成员的互动关系,比如示证范畴往往跟时范畴关系密切。单独研究一个概念意义不大,比如“与格”;但是,“与格”总有一些共同的核心功能和语义基础,在不同语言中的表现又有差异;而且,“与格”是整个格系统的一部分,研究者需要关注“与格”与其他格之间的关系;更进一步,格系统也只是标记语法关系的一种方法,格与其他方法之间是什么关系?在不同语言中有什么不同的表现?这些都应该为类型学家所关注。

研究语法范畴的时候,类型学家不能只关注范畴如何实现,比如性范畴,类型学家更要关注性范畴里有几个对立的成员,每个成员表达什么意义,性范畴是如何在名词或者小句层面标记的,性系统是如何跟整个语法系统相协调适应的,最后才应该考察“性”范畴是如何实现的,是前缀还是后缀,抑或是其他手段。

在短语或者从句的深层结构方面,迪克森列举了一些适合做类型学研究的课题:

(ⅰ)系动词结构通常都有两个论元成分,但有些语言系动词结构却只有一个论元。哪些语言存在单论元的系动词构式?这种特殊的系动词构式跟语法系统中其他方面是如何互动的?

(ⅱ)所有的语言都有及物结构和不及物结构,有些语言还有扩展的及物结构(双及物)或者扩展的不及物结构;有些语言动词可以带两个宾语;一个从句可以带何种外围论元(peripheral argument)以及几个外围论元在不同语言中有什么差别,这些都是类型学研究的很好的课题。

(ⅲ)研究深层从句结构要特别注意在表层结构中一个论元是如何跟另一个论元区分开的。有的语言是通过语序区分的;有的是根据格系统或者某种标记区分;还有的可以通过粘着代词区分。

(ⅳ)短语结构也具有很高的研究价值。什么样的成分可以做名词短语的核心?对不同种类的核心来说,是只能受一个形容词修饰或者限定,还是可以受多个形容词修饰或者限定?核心与限定成分的语序是怎样的?若干个限定成分的语序有什么要求?

(ⅵ)构式的类型是类型学比较最重要的课题:祈使句、疑问句、关系从句、补足语从句等。不同语言有哪些手段表示“相互”和“反身”?

(ⅶ)另一个可以作为研究课题的是语法范畴之间的依存关系。比如在否定句中,人称的差别可能就比肯定句少。

五、 语言学基础理论与语言田野调查

迪克森认为语言学研究的基础是语言调查。他反对那些只关注“空”理论的“扶手椅上的语言学家”。语言学基础理论来源于迪克森五十多年丰富的语言田野调查经验。迪克森对语言调查有很多独到的见解。当然其中有些做法我们也不完全赞同。

什么是田野调查?迪克森认为,它是语言学家深入说某种语言的社团(community),从熟练的母语者那里搜集材料,分析材料,提供一个关于这种语言的完整描写,包括语法、语料和词汇。

为什么要进行田野调查?迪克森认为,进行田野调查是学习语言学的必由之路。只有将课堂上所学的概念、理论、方法实际运用到语言调查中,全面描写一种语言才能将所学的语言学知识融会贯通。

语言学家从调查、分析一种新语言中会感到智力上的兴奋。只有调查者感到调查语言是一种乐趣,满怀热情去做田野调查,并将调查结果完整如实地记录下来,读者才会从阅读中获得乐趣。

迪克森认为基于以下原因进行田野调查的理由是不充分的:

①为了抢救所谓“濒危语言”而进行田野调查。迪克森反对为了所谓的社会责任感去进行田野调查,他强调田野调查应该回归其本身:为了学习语言学以及调查一种新语言所带来的挑战性。

②仅仅为了传教而翻译《圣经》、编写语法书。迪克森认为有些传教士的翻译工作做得非常好,语法书写得也很好,因为这些传教士不仅仅是为了传教,他们也同时对语言学有兴趣,并对发现、了解一种新语言而保持浓厚的兴趣;相反,如果他们仅仅是为了传教而翻译《圣经》,编写语法书,其质量也无法让人恭维。

③试图测试或者验证某种理论。语言是一个系统,部分存在于整体之中;要想更好地理解部分,必须把它置于整体的框架中去考察。为了测试或者验证某种理论而进行的调查可能还会过分依赖诱导式的调查(elicitation)。迪克森认为仅靠诱导式调查无法真正理解一种语言。

如何进行田野调查?迪克森认为:要选择合适的语言去进行调查。

每种语言都有其特殊之处,都值得我们去调查;不过,我们不可能调查所有人类语言。那么,语言学家应该选择什么语言作为调查对象呢?根据迪克森的看法,有两点需要语言学家考虑:第一,这种语言是否能引起调查者的兴趣;第二,调查这种语言的难度。

比如我们做方言调查,如果一种方言与普通话非常接近,自身的特点很少;而另一种方言,与我们熟悉的方言有比较明显的差异,甚至没有人调查过这种方言。在其他情况相等的条件下,我们当然会选择去调查那种与普通话差异明显的方言。

调查难度是相对的。比如一个母语是广州话,或者已经全面调查过广州话的调查人可能觉得调查广西平话难度不大,但是调查泉州话(闽南方言)就有一定难度;反过来,一个母语是厦门话,或者已经全面调查过厦门话的调查人可能觉得调查泉州话难度不大,但是调查广西平话就有一定难度。还有,如果周边方言已经有人调查过,而且要调查的方言与周边方言差异不大的话,那么调查难度显然比调查一个完全陌生的方言难度小。

迪克森指出,世界上的语言在快速消失,但目前仍有很多语言没有被调查过,但这些语言基本都分布在热带丛林中,或者是高原地区,自然条件非常恶劣。不过,这些语言非常值得调查。就汉语方言来说,由于普通话的推广和现代传媒的发达,方言也在迅速消失中。以往的方言研究,代表方言点往往选择城关镇。这样调查起来比较方便,但是带来的问题是:城关镇的方言往往受普通话或者区域强势方言或者语言的影响更大。

显然,田野调查需要深入到语言社团中,不管条件有多艰苦。当然,我们也可以在城关镇,甚至在城市里找到说偏僻乡镇方言的母语者进行调查。但是,由于母语者离开了他所熟悉的生活环境,调查者无法观察到语言使用者在真实生活中是如何运用这种语言的,这对语言调查来说是一大损失。所以,即便由于条件所限,一时无法深入实地进行语言调查,若以后时机成熟,还是需要到原地进行调查。

迪克森认为,调查者应该深入到一个陌生的语言社团中,跟发音人打成一片,跟发音人交朋友。迪克森从不把发音人看作是自己雇来的。他认为,调查者和发音人之间并不是生意伙伴关系。多数语言社团很高兴有人愿意来调查、记录、分析他们的语言,对调查者能够学会他们的语言而感到兴奋,所以他们会很热情地配合调查者的工作。迪克森还会主动帮助语言社团的人们,尽力解决他们的实际问题,比如帮助他们写信、提供药品、修理机器等。只有跟语言社团的人搞好关系,调查者才能更如鱼得水地开展调查工作,发音人才会更好地配合调查人的工作。总之,调查人要让语言社团的人接受自己,这点非常重要。

调查可以在任何地方进行,最好是在发音人熟悉的地方进行,这样可以克服他/她们的恐惧心理。

对于调查时所带装备,迪克森的做法引起了很多争议。比如他反对使用包括电脑在内的现代设备调查、记录语言(迪克森认为录音机是很关键的,可以使用)。他认为目前流行的用视频“记录”语言的办法会疏离调查人和发音人的关系。迪克森认为可以出示画片或者视频给发音人看,然后让发音人说出画片或者视频的内容;不过,他认为这种方法在使用的时候要特别小心,因为画片或者视频的内容可能跟被调查者的生活背景完全不一致,调查者可能会误解甚至看不懂画片或者视频的内容。

我们认为,利用现代科技手段记录语言或者辅助调查已经成为大势所趋。在这方面,迪克森的观点太保守。尤其针对汉语方言调查来看,现在已经很少有地方没有网络,没有电脑,所以,使用包括电脑在内的现代设备不会造成调查人和发音人太明显的疏离感。而且,我们也需要利用现代科技手段来保存濒危的语言或者方言材料。当然,我们要避免发音人在录音的时候只是照字读音(一般是文读音或者是普通话的读音),更要避免录下来的不是自然口语语料。

迪克森认为田野调查的成果应该包括以下三个内容:

第一,一本全面的有关该语言的参考语法(根据语言学基础理论写成)。

调查者在调查一种陌生的语言时,不应该有任何有关该语言的先设的概念。但是,一旦一个特征被确定下来,就要根据类型学的研究成果调查它潜在的所有可能。调查者在调查的过程中一定要仔细,在转写材料的过程中也要随时向发音人询问相关信息。在有可能的情况下,调查者还要记录该语言的歌谣。

第二,带有行间标注和完整翻译的长篇语料。

这些长篇语料中涉及社会文化背景和有意思的语法特点的地方要加备注。长篇语料不能只是一个人的叙述,也要有两人或多人的对话。发音人也尽可能涵盖不同的性别、职业、年龄、教育背景等。这样得来的语料才是进行语言分析的基础。

第三,适度(相对)完整的词汇集。

词汇集的编写可以按照语义场进行分类。表示动物的词放在一起,表示植物的词放在一起,表示颜色的词放在一起,这样,比较起来就十分方便。

在进行田野调查时,迪克森喜欢用A4或者大页纸(foolscap;34cm*43cm)螺旋装订成的笔记本。这种笔记本的好处是容易翻页,也方便书写,即便是站着也可以在上面写字。笔记本要编好页码。记录每一条内容都要标上日期、发音人姓名以及记录地点等信息。这样,在写作参考语法的时候,会很容易找出例句的出处。

在整个田野调查过程中,迪克森认为调查者要同时做下面三件事:

第一,努力成为被调查语言社团的一员,开始学说他们的语言。

迪克森特别强调调查者要努力学说被调查的语言。他认为只有这样,调查者才能真正了解所调查的语言,因为观察语言社团里的人如何交流也是调查非常重要的方面。

第二,录下自然语料并分析这些语料。

录下的自然语料是了解语言的基础。迪克森强调:所有的语法信息只能来源于录下来并经过转写的自然语料。调查者应该每天都整理录下来的语料,分析它们,总结规则,提出假设。然后调查者在发音人的帮助下(最理想的状态是帮助转写者同时就是发音人)进行转写,分析语言的结构。迪克森强调所有的转写工作都要在调查地完成。除了转写的语料外,迪克森还强调注意观察语言使用者的语言活动,观察他们是如何使用自己的语言的,因为有些结构只在非常自然的交际状态下才会使用。离开这些观察所获得的材料是不完整的,据此写出的参考语法书也是不完备的。迪克森反对用翻译法(即调查者造一个句子,让发音人翻译成调查语言)调查语言。他认为通过这种方法无法得到准确的材料。

第三,经过若干月的调查后,调查者用当地语言对假设进行验证。

迪克森并不完全排斥诱导法(elicitation),只是认为调查者必须通过几个月的调查,对当地语言有了初步的认识之后,为了验证总结出的规则或者提出的假设,才需要用到诱导法;而且,不是用共同语的句子让发音人翻译,而是用当地语言,先给发音人介绍一个语境,要测试的句子包含在这个语境中,让发音人判断是否可以接受;或者利用一个已知的句子,替换其中的某个或者某些成分,让发音人判断句子是否可以接受。

迪克森同时提出,不能仅问发音人某个句子是否可以接受,不能仅满足于发音人回答“可以”或者“不可以”。即便发音人回答“可以”,调查人也一定要让发音人再复述一遍。因为一个句子可能适用于许多不同的场合,发音人在复述句子的时候头脑中可能设想的是另一种调查人所没有想到的语境。

调查者要牢记以下几点不同:(1)人们所认为的应该如何说;(2)他们所认为的他们是如何说的;(3)他们事实上所说的。有时发音人判断一个句子是不说的、不合法的,而调查者在自然语料中却会发现很多类似的说法。

在调查的过程中,迪克森反对根据一个固定的列表或者参数去询问发音人,填补列表的空格。比如先验地认为某种语言有第一人称代词单数、第一人称复数、第二人称单数、第二人称复数,这种语言就一定有第三人称单数和复数。用这种方式去询问发音人,往往会让发音人感到困惑,影响调查的结果。

当然,如果调查的是一种濒危方言或者濒危语言,只有少数的年纪大的发音人能够说这种语言,记录长篇自然语料(包括自然对话)就成为不可能。这时调查者也可以使用通用语(lingua franca)作为媒介进行调查。由于濒危语言/方言的使用者太少,所以调查者也不太可能观察发音人之间自然的语言生活。

迪克森认为,核实材料的工作特别重要。核实的过程可以是:调查者用当地语言说出他认为正确的句子;接着说出他认为不合法的句子(根据调查者对当地语言的了解)。如果调查者的假设或者猜想是正确的,发音人会认可他说的正确的句子,并重复一遍;同时,发音人也会拒绝调查者造出的不正确的句子。这两条都非常重要,分别从正反两方面验证调查者的假设。

迪克森也谈到了在田野调查的时候要避免的几点:(1)不在当地转写材料,而是在离开调查点之后再转写材料。迪克森强调转写不能离开发音人的指导和帮助,离开调查点由调查者自己进行转写是愚蠢的行为。(2)追求受控的诱导法(pursue controlledelicitation)。有些语言学家宣称为了调查某种句法结构,可以利用受控的诱导法得到材料。迪克森反对这种做法。首先,他认为语言是一个系统,调查者无法舍弃其他而仅仅调查某个结构,这样往往得不到真实的材料。其次,用诱导法(调查者让发音人用当地语言翻译通用语的句子)根本无法得到调查者所想要得到的材料。如有些语言学家想了解某种语言是否有关系从句,他们用英语造了很多关系从句,然后让发音人将这些句子翻译成当地语言,结果一个关系从句都没有得到。事实上,这种语言中有非常丰富的关系从句。还有的时候,发音人会把通用语(英语、法语、西班牙语)的结构逐字对译成当地语言,而实际上他们根本不这么说。这种情况在方言调查中也经常碰到,也是我们要尽量避免使用诱导法的原因。

还有的语言学家因为发音人提供了不符合其理论预期的材料而指责发音人不可靠。我们要坚信发音人对自己语言的判断能力。当然,发音人对母语的掌握也有差异。我们会发现,那些不符合预期的,不规则的材料往往是由语言能力差的发音人提供的。

以上我们简要综述迪克森“语言学基础理论”的基本原则、理念和研究方法,是迪克森的三卷本巨著Basic Linguistic Theory(《语言学基础理论》)第一卷的主要内容。我们认为,“语言学基础理论”对指导汉语方言和少数民族语言调查和描写分析非常有用;迪克森所提出的关于语言解释、类型比较所应该遵循的原则也具有十分重要的参考价值。