省域稳投资提效率的实证反思*

杜明军

进入经济新常态以来,经济增速下行压力加大,增长质量严峻,显示发展模式的强烈粗放性,凸显稳投资提效率对决胜全面建成小康社会,开启现代化国家新征程的重要意义。若投资率表现无法显著改善,投资效率提升遭遇瓶颈,将制约经济持续快速平稳增长,约束经济、社会和政治三重转型的实质性推进,对中国自身发展和全球经济都将构成挑战。中国必须转向更加注重投资效率提升的高质量发展轨道,依托投资结构优化、投资效率提升,保障2020 年居民实际收入倍增计划,奠定实现中国梦的斡旋时空。

目前,对稳投资提效率有着诸多研究,国外如索洛(1970)、布兰查德和费希尔(1998)等,其研究的共同之处在于重视投资的量化分析,以寻求经济增长中的最优资本存量。国内如史永东和齐鹰飞(2002)、袁志刚和柯樟勇(2003)、黄伟力和隋广军(2007)等对宏观投资效率的研究主要集中于动态效率判断和资本产出比变动趋势分析。这些研究大多数都是从整个国家层面来考量的,鉴于各区域的地理位置、经济发展、政策导向特征等存在着很大的差异性,针对区域性的研究更显得重要。本文以河南及其18个省辖市的统计数据为支撑,主要从省域视角测度梳理投资效率的总体特征和空间格局,比照发现投资效率与投资率之间的互动关联,提出方向性努力建议,以构建中部地区稳投资提效率的剖析蓝本和借鉴案例。

一、基于SFA测度的省域投资效率的总体特征与空间格局

基于SFA 方法的省域投资效率计算属于特定单一投入要素利用效率测度,可考虑多个要素投入形成的结构系统,兼顾不同投入要素间的组合功能,更好地反映效率的经济涵义。如,最早Reinhard等(1999)测算荷兰奶牛养殖户的环境效率,已被用于对农业灌溉用水效率(Karagiannis 等,2003;Kaneko等,2004;王晓娟和李周,2005)、化肥施用效率(史常亮等,2015)、城市工业用地效率(陈伟等,2015)的测算。在此,依托常用的柯布—道格拉斯函数(C-D)模型、测度阐释投资这一特定单一投入的利用效率。具体而言,利用河南18 省辖市2003—2016 年的面板数据,选择劳动力规模(L)、资本存量(K)作为生产系统的投入变量,总产出产值(Y)作为产出变量,构建对数处理后的随机前沿生产函数模型,以进行整体生产效率的测度和投资利用效率的分解测算。

1.省域投资效率的总体水平不高,在整体生产效率中的份额较低

首先,我们来看省域总体生产效率与省域投资效率的均值水平及其比较,参见表1。

(1)省域总体生产效率水平低下。河南18省辖市在2003—2016 年的总体生产效率水平的均值约为0.5185,意味着总体生产效率只有理想效率值的51.85%,尚有48.15%的努力提升空间。

(2)省域投资效率水平低下。河南18省辖市在2003—2016年的投资效率水平的均值约为0.1402,意味着在维持产量及其他投入要素不变的情况下,样本生产单元可以在现有技术条件下平均节约85.98%的投资用量,仍然能够维持现有的生产产值目标,可见投资效率的改善空间巨大。

(3)相较于省域总体生产效率,省域投资效率水平更低。河南18 省辖市在2003—2016 年的投资效率只有总体生产效率的27.03%,意味着现阶段投资投入减量,非但不会对生产总量造成负面影响,反而还有利于提高总体生产效率,增加产量;意味着投资变量在要素组合系统中与其他投入变量的配置状况需要完善提升,配置结构可以优化。

其次,我们分析省域总体生产效率与省域投资效率的波动水平及其比较(参见表1)。

(1)省域总体生产效率水平波动性较大。河南18 省辖市在2003—2016 年的总体生产效率均值波动较大表现在:最小值为0.1959,最大值为0.9858,最大值是最小值的5.03 倍,不仅意味着样本中,部分省辖市的总体生产效率达到接近于1.0的较为理想的效率水平,也意味着样本中的部分省辖市的总体生产效率与理想值相去甚远,更意味着18省辖市之间的总体生产效率水平差异较大。

(2)省域投资效率水平波动性较大。河南18省辖市在2003—2016年的投资效率均值波动较大,表现在:最小值为0.1019,最大值为0.9457,最大值为最小值的9.28倍,不仅意味着样本中部分省辖市的投资效率达到或接近于1.0 的较为理想效率水平,也意味着样本中的部分省辖市的投资效率与理想值相去甚远,更意味着18省辖市之间的投资效率水平异质性明显。

(3)省域总体生产效率的波动小于省域投资效率的变异。不仅反映在省域总体生产效率水平的标准差0.1762,小于省域投资效率的标准差0.2181;也反映在省域总体生产效率的最大值与最小值之间的比值倍数,小于省域投资效率的最大值与最小值之间的倍数。

再次,我们来分析省域总体生产效率和省域投资效率的总体水平及其比较的内涵意蕴。

鉴于现实经济系统中的投入要素常常表现为项目建设和(或)生产经营过程中的各类要素所占的比例,其结合过程形成现实生产力①。参与形成生产力的实体诸要素的量和质的配置结构和组合状况逐渐演进为生产要素结构及其特定特征。因此,全社会固定资产投资会通过所在生产要素结构系统,与其他要素一道构成生产力的最基本单元,形成生产力实体性要素组合结构。省域投资效率与相关的总体生产效率的均值特征,不仅揭示出资源配置效率水平总体较低,投资作为影响要素结构优化和效率改进的关键变量,改善提升和结构优化的空间巨大,需要契合高质量发展的内涵要求以最少的投资投入获得最大的产出,落实资源配置改善和结构优化指向。

2.省域投资效率的空间异质性明显,低于总体生产效率的空间格局显著,分类施策改善余地大

首先,省域投资效率的空间异质性明显。据表2 所示的河南18 个省辖市2003—2016 年的投资效率测算结果,不难看出,河南18 省辖市之间的投资效率均值水平差异显著,参见表2。

表2 河南18个省辖市总体生产效率与投资效率的均值水平

(1)投资效率水平最高的是郑州市,平均效率均值达到0.95,已经相当接近于理想值1.0,遥遥领先于其他省辖市的投资效率水平。

(2)部分省辖市的投资效率与平均水平相当。南阳市为0.43、洛阳市为0.21、周口市为0.15、许昌市为0.11、平顶山市为0.10,这5个省辖市的投资效率均在10%以上,与河南18 省辖市2003—2016 年的投资效率均值0.14较为接近。

(3)投资效率水平较低的有,驻马店市为0.093、商丘市为0.0820、新乡市为0.0720、开封市为0.0690、安阳市为0.0630、信阳市为0.0490、焦作市为0.0470、濮阳市为0.0410、漯河市为0.0310、三门峡市为0.0240,这10 个省辖市的投资效率均在2.4%以上,但低于平均水平,反映出这几个省辖市的投资效率水平不高,在投资使用上存在较高的效率损失;也说明在河南18省辖市中有一半以上数量的地市在投资效率上有很大的改善余地。

(4)投资效率水平最低的一组有,鹤壁市为0.00450、济源市为0.00190,平均投资利用效率在1%以下,说明其投资效率改善已变得迫切而紧急。

其次,省域投资效率中枢低于其总体生产效率水平,且二者之间的比例关系走向基本上遵从投资效率所体现的空间格局。总体来看,河南18省辖市2003—2016年的投资效率均值水平,均低于其总体生产效率均值,意味着现阶段各省辖市的投资规模适当减量,非但不会对生产总量造成负面影响,反而有利于提高整体生产效率,增加产出,参见表2。

(1)投资效率在其总体生产效率中占比最高的是郑州市,平均占比达到95.96%,说明投资效率水平伴随其总体生产效率水平,均达到接近于较为理想的目标值1.0,遥遥领先于其他省辖市。

(2)部分省辖市的投资效率水平在其总体生产效率中的占比与平均占比水平相当。南阳市为53.09%、洛阳市为31.34%、周口市为24.59%、许昌市为19.30%、平顶山市为18.18%、驻马店市为17.22%、商丘市为15.77%,这7 个省辖市的投资效率在其总体生产效率中的占比均在15%以上,与河南18省辖市2003—2016年的投资效率在其总体生产效率中的占比均值27.03%较为接近。

(3)投资效率在其总体生产效率中的占比较低的有,新乡市为14.12%、开封市为13.80%、安阳市为12.86%、信阳市为10.65%、焦作市为10.44%,这5个省辖市的投资效率在其总体生产效率中的占比均在10%以上,但低于总体平均值。

(4)投资效率在其总体生产效率中的占比更低的有,濮阳市为9.32%、漯河市为7.56%、三门峡市为6.32%等,这3 个省辖市的投资效率在其总体生产效率中的占均不足10%。

(5)投资效率在其总体生产效率中的占比最低的一组有,鹤壁市为1.80%、济源市为0.95%等2 个省辖市,平均投资效率在其总体生产效率中的占比1%以下。

再次,空间异质性明显的省域投资效率和省域总体生产效率的内涵意蕴。

鉴于投资投入会通过所在要素结构与其他要素一道构成生产系统的基本要素组合单元,形成GDP 产出的实体性生产配置结构系统。投资作为构建要素结构、引领资源配置效率的关键性变量,投资效率的高低与生产要素结构的功能构建、与投资作用的发挥密切相关。投资效率低下,会产生微观产销不畅、库存堆积,导致大量银行呆坏账,危及金融系统安全,累积系统性风险;如果长期以高投资率维持经济增长目标,会引起经济关系不协调,造成经济泡沫,导致经济大起大落。依托河南18省辖市2003—2016年的面板数据,进行投资利用效率测度所揭示的资源配置效率低下问题,投资效率、整体生产效率的明显异质性挑战,意味着不仅需要管控投资率,更需要提升投资利用效率,需要根据各个省辖市的产业基础、资源禀赋条件等约束,以及现实生产力水平,分类施策,以最少的投资投入获得最大的产出,实现要素结构优化升级,以避免长期过分依赖投资率维持经济增长目标引发的经济金融风险。

二、省域投资效率与省域投资率的内在关联性

如果采用单位全社会固定资产投资所创造的区域生产总值简单度量的投资效率。设:投资率=ΔK/Y,投资效率=ΔY/ΔK,其中,ΔK 为当年新增投资,Y 为当年国内生产总值,ΔY 为当年国内生产总值增加值(可比价格)。那么:

经济增长率=ΔY/Y=ΔY/ΔK×ΔK/Y=投资效率×投资率

这表明,为保障特定的经济增速目标,从投资角度考察,一是投资率提高可以暂时弥补投资效率偏低的问题;二是要化解由投资率过高引起的通胀等负效应问题时,在维持特定的经济增长速度条件下,就必须改善投资效率;三是要保持当前的投资率不变,欲达到理想的经济增长速度目标,就必须改善投资效率。可见,投资效率和投资率的大小共同构成经济增长的动力源,共同成为特定经济增长目标的实现关键。在此,采用投资效果系数(投资效率)测度省域投资效率,首先梳理省域投资效率与投资率之间的总体变动态势的内在契合性;其次分析比较省域投资效率与投资率之间的波动性差异;再次测度比较投资效率与投资率之间的关联性,以说明投资效率提升与投资率把握需要统筹谋化,联动施策,共同管控,以保障高质量发展经济增速的目标。

1.省域投资效率与省域投资率之间的总体变动态势呈现此消彼长的内在契合性

首先,省域投资效率与投资率之间总体存在此消彼长的内在互动关系(参见表3)。

表3 1978—2017年河南投资与投资效率相关数据

一是省域投资效率自1978—2017 年总体呈现波动下降态势。由1978年的6.57下降至2017年的1.0。二是省域投资率与此同时总体呈现波动上升态势,由1978 年的32.2%上升至2017 年的69.7%。三是省域投资效率与省域投资率之间总体呈现此消彼长的变动态势。基本符合依托投资率的不断上升弥补投资效率的下降,以维持特定经济增长率目标的内在变动关系规律。

其次,省域投资效率与省域投资率之间的内在互动关系存在时间维度上的微小差异,体现着此消彼长的内在契合性,参见表3。

(1)1978—1984 年的改革开放初期,投资利用效率相对较高,投资率相对不高。一方面,改革开放促使人们的劳动生产积极性不断高涨,在初期资本积累相对不足的背景下,边际收益递减规律作用明显。虽然省域投资效率自1978 年的6.57 下降至1984年的4.26,但该时期的省域投资效率维持在较高水准,均值至少在4.26 以上,均值中枢为6.25。与此同时,投资率由1978年的32.2%上升至1984年的35.4%,该时期的投资率大部分年份在35%左右,均值为31.74%。

(2)1985—1988年是改革进入价格双轨制深化的经济大发展时期,投资效率下降,一度降至4.0以下,而投资率稳步上升至40%以上。一方面,伴随价格双轨制改革深化,经济进入快速发展的混沌期,省域投资效率由1985 年的3.56 下降至1988 年的3.67,该时期的省域投资效率均在3.4以上,均值为3.62;与此同时,投资率由1984 年的38.4%上升至1988 年的41.1%,该时期的投资率大约在36.6%以上,均值为38.2%。

(3)1989—1992年是改革开放大发展的酝酿时期,投资效率回升稳定在4.0以上,投资率在40%左右徘徊。一方面,伴随国家对当时经济过热的调整整顿,省域投资效率由1989 年的4.53 下降至1992年的4.01,下降不多;该时期的省域投资效率均稳定在4.0 以上,均值为4.29;与此同时,省域投资率由1989 年的40.6%上升至1992 年的44.7%,该时期的投资率大约在39%以上,均值为41.2%。

(4)1993—2002年邓小平南方讲话至进入新世纪初期,投资效率稳定在3.3 以上,投资率稳定在40%左右。省域投资效率由1993 年的3.69 下降至2002 年的3.32,但下降不多,较为稳定,均值在3.50;与此同时,省域投资率由1993年的41.1%上升波动至2002年的41.0%,该时期的投资率大约均在39.7%以上,均值为41.33%。

(5)2003—2005 年是中国加入WTO 深度融合期,投资效率稳定在2—3 之间,投资率稳定在40%以上。一方面,伴随逐步深度融入全球化,省域投资效率由2003 年的2.97 下降至2005 年的2.43,下降稍许,走势稳定,均值在2.72;与此同时,省域投资率由2003 年的40.6%上升波动至2005 年的47.6%,该时期的投资率大约在40.6%以上,均值为44.1%。

(6)2006—2010 年的金融危机前后,投资利用效率下降2.0 以下,投资率上升至50%以上。一方面受制于金融危机前全球经济形势过热影响,省域投资效率由2006 年的2.1 下降至2010 年的1.4,均值为1.71;与此同时,应对金融海啸后的经济下行压力,省域投资率由2006 年的51.4%上升波动至2010年的69.4%,该时期的投资率大约在51%以上,均值为75.64%。

(7)2011—2014 年的转型升级时期,进入经济新常态,投资效率继续下降至1.5以下,投资率上升至70%以上。一方面,省域投资效率由2011 年的1.52 下降至2014 年的1.14,均值为1.32;与此同时,投资率由2011 年的71.4%上升波动至2014 年的78.2%,均值为75.4%。投资率较2006—2010 年的均值中枢有所下降,反映着“三降一去一补”的供给侧结构性改革的调整态势。

(8)2015—2017 年迈向高质量发展阶段,开启稳增长新模式,投资利用效率下降并稳定在1.0 以上,投资率有所下降。省域投资效率由2015 年的1.04 下降至2017 年的1.0,均值为1.01;与此同时,省域投资率由2015 年的76.6%波动下降至2017 年的69.7%,均值为73.1%。

2.省域投资效率与省域投资率之间的波动差异明显,需要依托投资,引领要素结构优化升级

首先,省域投资效率的波动性比省域投资率的波动性更大。通过省域投资效率与投资率之间的波动性分析比较,参见表4可发现:

(1)省域投资效率的波动性比投资率的波动性更大反映在分位数之间的比值数值水平更大上。一是省域投资效率的99%与1%分位数之间的比值更大;二是省域投资效率的95%与5%分位数之间的比值更大;三是省域投资效率的90%与10%分位数之间的比值更大;四是省域投资效率的75%与25%分位数之间的比值更大。

(2)省域投资效率的波动性比投资率的波动性更大反映在省域投资效率的变异系数水平更大上。

其次,省域投资效率和省域投资率的差异性特征明显(参见表4)。

表4 省域投资效率与投资率的数值水平变动比较

(1)省域投资效率的差异性变化特征。一是省域投资效率的50%分位数为3.455;二是省域投资效率的99%分位数为9.44,与其1%分位数1之间的比值为9.44倍;三是省域投资效率的95%分位数为7.285,与其5%分位数1.02之间的比值为7.14倍;四是省域投资效率的90%分位数为5.31,与其10%分位数1.19之间的比值为4.46倍;五是省域投资效率的75%分位数为4.045,与其25%分位数1.8 之间的比值为2.25 倍;六是省域投资效率的标准差为1.84,均值为3.387,变异系数为0.543。

(2)省域投资效率的差异性变化特征。一是省域投资率的50%分位数为41.2;二是省域投资效率的99%分位数为78.2,与其1%分位数27 之间的比值为2.896 倍;三是省域投资效率的95%分位数为76.95,与其5%分位数30.35之间的比值为2.535倍;四是省域投资效率的90%分位数为73.85,与其10%分位数32 之间的比值为2.308 倍;五是省域投资效率的75%分位数为57.75,与其25%分位数38.7之间的比值为1.492 倍;六是省域投资效率的标准差为15.24,均值为47.77,变异系数为0.319。

再次,省域投资效率的波动性比省域投资率的波动性有更大的内涵意蕴。

省域投资效率的波动性比投资率的波动性更大,意味着省域投资效率在一定时间段内的变动程度更大,在不同时点的数值水平的差异性更明显。不仅预示着投资效率更容易受到其相关影响因素的联动,也预示着投资效率更多地受到其相关约束条件的动态制约。鉴于生产要素结构的功能构建与作用发挥,主要取决于现实生产力水平基础、社会政治经济制度约束、产业结构的资源禀赋及市场条件、企业外部和内部管理体制等环境变量制约,因而,作为要素结构优化升级的典型性标志的投资效率与这些因素条件有着密切的联系。投资作为引领要素结构升级优化的关键性变量,需要非常契合投资效率提升的资源配置优化指向,遵循高质量发展要求,以最少的投资投入获得最大的产出,实现投资效率最大化。

3.省域投资效率与省域投资率之间的内在相关性明显

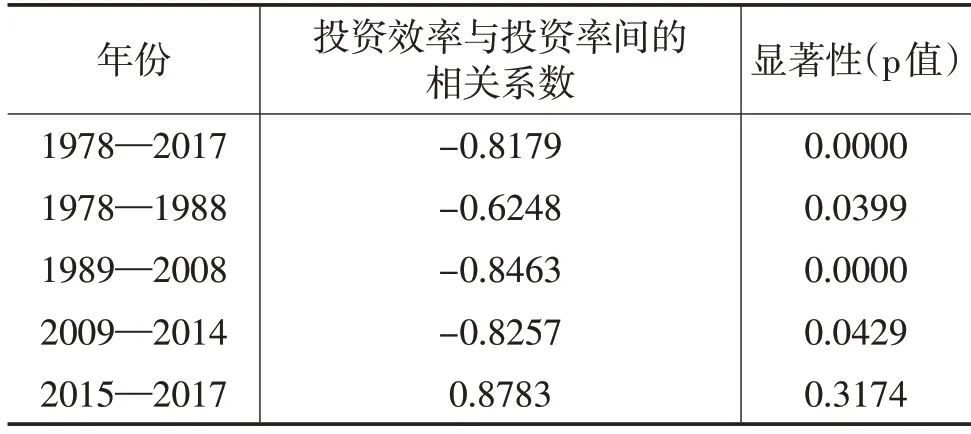

首先,省域投资效率与省域投资率之间的总体内在相关性明显,参见表5。

表5 投资效率与投资率之间的相关系数

总体而言,在1978—2017 年,省域投资效率与投资率之间的相关系数为-0.8179,且显著性明显(p值0.0000),不仅与二者之间此消彼长的变动关系走势相互吻合,也意味着二者之间的内在互动关系总体相当紧密。

其次,省域投资效率与省域投资率之间的内在相关性在时间维度上存在细微差异,体现二者之间此消彼长变动关系态势的变异,参见表5。

(1)1978—1988年改革开放渐进式价格双轨制时期,省域投资效率与投资率之间的内在相关性较为明显。受制于审慎的改革开放渐进式实施进程约束,投资市场处于不断完善时期,在1978—1988年,省域投资效率与投资率之间的相关系数为-0.6248,且显著性较明显(p值0.0399),与二者之间此消彼长的变动关系态势相符,也意味着二者之间关系相当紧密。

(2)1989—2008 年融入全球化时期,省域投资效率与投资率之间的内在相关性有所提升。在1989—2008年,省域投资效率与投资率之间的相关系数为-0.8463,且显著性较明显(p值0.0000),与二者之间此消彼长的变动关系态势相吻合,也意味着较改革开放初期的10年,二者之间的互动关系更加紧密。

(3)2009—2014年应对国际金融危机时期,省域投资效率与投资率之间的内在相关性变化不大。在2009—2014 年,二者之间的相关系数为-0.8257,且显著性较明显(p值0.0429),不仅与二者之间此消彼长的变动关系态势相吻合,也意味着二者之间互动关系相当紧密。但比较加入WTO融入全球化的10年,二者之间的互动关系紧密程度有所下降,但联系投资率一直在攀升的态势,似乎意味着投资率的上升并没有带来投资效率的更大改善。

(4)2015—2017年转型升级迈向高质量发展时期,省域投资效率与投资率之间的内在相关性需要改进。在2015—2017 年,二者之间的相关系数为0.8783,且显著性不明显(p 值0.3174),意味着二者之间此消彼长的变动关系态势不再明显存在。联系投资率一直在攀升波动,投资效率稳定在1.0 以上的经济发展实事,似乎意味着投资率的上升波动对投资效率的改善影响不大。

三、稳投资提效率的理性审视

经济社会发展进入了新时代,但尚未完全解决发展不平衡不充分问题,顺应和满足人民群众日益增长的美好生活需要,优化经济结构,推动平稳转型升级,需要依托规模适宜的投资及其质量和效益的不断提高,以形成更高水平更可持续的供需良性循环。

1.客观认识保持适宜投资率的重要性

稳投资提效率依然任重道远,过高或者过低的投资率都不利于经济高质量平稳健康可持续发展。过高的投资率导致成本代价过高过大。投资率偏高会在一定程度上制约储蓄向消费的转化,影响经济增长动力转换。大规模的投资会带动经济的快速增长,但投资乘数的连锁放大效应,引发经济的周期性加速波动,造成大起大落、资源浪费、产能过剩。实践证明,由高投资主导的增长易造成资源环境宏观成本被严重低估的“公地悲剧”,加重了大气、水污染和能源、原材料瓶颈的压力,严重制约可持续发展潜力。

投资率过低会制约经济中长期发展潜力。经济增长理论明确指出,投资是提高经济发展潜力的重要变量之一。基础设施条件的改善,供给结构的优化、有效供给能力的提升,都离不开一定水平投资率的支持。刻意压低投资率水平,可能导致当期经济增速过快下滑,还会影响中长期发展,错失本来应当抓住的发展机遇。

合理的投资率与投资效率密切相关。如果源于投资扩张的要素报酬比较收益递减足以抵消资本效率的提高,那么提高投资率对经济长期健康增长来说并没有正向意义。只要投资收益能够抵消边际报酬规律的负效应,投资率对投资效率就具有正向价值。

要走出投资再平衡的误区。尽管反复强调要建立消费型社会,但在人均GDP不到一万美元的发展阶段,人为地刺激消费,轻视实体经济投资的价值作用,过早抑制制造业发展,经济持续增长将难以维持。转变经济增长方式,不是追求所谓的均衡、理想的经济结构。更本质地在于从要素驱动到效率驱动、创新驱动,这才是新常态的终极诉求。经济持续稳定健康的增长,要依靠提高投资质量和效益,加强微观经济基础。有效投资既是经济增长动力,更是决定供给结构和经济结构的关键因素。

2.依托投资引领投资效率提升的着力方向

第一,优化投资结构。体现投资总量中各个组成部分之间的内在联系及其数量比例关系投资结构,必须与需求结构相适应,以保证国民经济协调发展;必须与资源结构相适应,以有利于促进社会生产力的发展。需根据国民经济的发展实力、发展水平和国内外市场变化及时动态选择合理的投资结构,以优化产业结构,保障投资要素的合理组合和运用,实现投资效益最大化,助推经济转型。要明晰投资项目选择在投资结构的合理化过程中的至关重要价值,对投资的成败以及收益率起着决定性的关键作用。

第二,创新融资支撑体系。融资既是微观主体筹集资金的行为与过程,也是金融市场上资金筹措或贷放的融通行为。合理的投资规模需要融资支持,投资增速及其投资利用效率与资金支撑及其增速具有基本一致性态势。

第三,创造公平竞争的投资环境。激发民间投资有利于把社会资源蕴藏的巨大能量释放出来,有利于投资效率的整体提升,对稳投资提效率意义价值重大。

第四,稳定投资预期。预期意味着经济活动主体对未来经济变量作出的估计,约束着当前的行为决策方向和行动力度。在投资行为选择角度,会导致投资预期惯性,影响着投资行为的偏好领域、投资规模、投资力度以及投资效率。

第五,创新投资项目运作机制。投资项目运作机制的完善高效,可助推项目运作的成功有效,保障投资有效,从源头上规避投资效率低下的负效应。

注释

①《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1972年,第202页。