红渡村的“美丽”事业

文 / 图_贵州日报当代融媒体记者 / 蒋洪飞

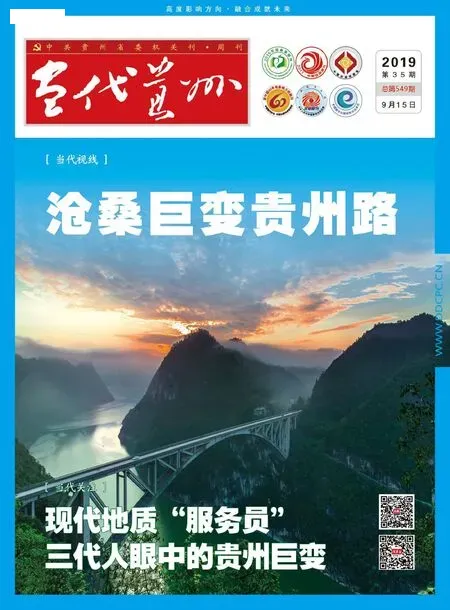

从余庆县大乌江镇出发,沿乌江河畔蜿蜒而下,于深壑峡谷处赫然开朗,红渡村便映入眼帘。云蒸雾绕,青山含黛,一栋栋民宿鳞次栉比,山间溪水潺潺流过,一望无际的梯田蔓延而上,犹如大山深处的绿宝石,镶嵌在崇山峻岭、千沟万壑之中。

红渡村原名岩门村,“岩门坡,穷窝窝,一年才收一撮撮,娶个媳妇要挪窝”是这里曾经的真实写照。是什么让这个原省级一类贫困村蜕变成旅游脱贫示范村?记者在盛夏时节走进红渡村,一探这里的美丽变迁轨迹。

红渡村旅游资源丰富,有红军作战室陈列馆、抢渡乌江战斗遗址、龙渡口、神奇幽深的岩门大洞、万丘梯田等景点。但一直以来,村里的发展都以水稻、玉米等传统农业为主,加上交通不便,犹如一座孤岛藏匿于深山之中。

“以前的日子太苦了,全靠家里的一亩三分地,上街赶场要步行5个小时,年轻人都出去打工了,留在家里的都是老人小孩。”提起以前的红渡村,64岁的村民伍文华直摇头。

截至2014年,全村还有贫困户205户601人,贫困发生率29%,当年农民人均可支配收入不足3000元,村级集体经济积累为零。

为破除发展瓶颈,红渡村党支部提出大力发展乡村旅游,按照“基础设施围绕旅游投、特色农业围绕旅游做、绿色生态围绕旅游干、文体活动围绕旅游办、社会管理围绕旅游抓”的发展思路,形成了以“旅居农家”助推精准脱贫的新模式。

当年9月,余庆县邀请北京一家公司策划了“旅居农家”创意方案,并于2015年在红渡村启动了“余庆坊·红渡旅居农家”建设。

“旅居农家”通过将第一产业和第三产业完美融合,依托红色文化、生态文化、农耕文化,充分利用闲置土地、闲置房屋、闲置富余劳动力,将一个传统村落打造成游客可居、可食、可享的乡村旅游综合体,同时让当地村民“不离故土变农商,不离田园奔小康”,最终实现村民和游客同耕、同游、同住的旅居共享模式。

“游客吃住在农户,能真切感受乡村田野生活,真正做到了主客共享。”红渡村党支部书记周子婷说。

旅游公司以每年每平方米20元左右的租金,将村民的闲置民房租下来打造成特色民宿。同时,租赁村民闲置的田地,营建创意农业景观,并开发推豆腐、打糍粑等民俗游项目,为游客提供民俗深度体验。村民闲置的房屋、农田得到利用,盘活资源的同时也增加了收入。

“签了20年的合同,按每年每平方米20元算,每年有8000多元的租金。”村民钟艳将自家的3层楼房租给旅游公司改造成民宿,取名为“秋白居”。同时还担任了这些客房的管理员,每月有2000多元工资。此外还为游客提供餐饮服务,一年下来大概有10多万元的收入。

村民张穆以前一直在外务工,村里开始发展乡村旅游后,就回家办起了农家乐。“最多的一天接待了300多人,很多都是回头客,去年做餐饮的收入就有3万多元。”张穆说。

“岩门坡,幸福窝,南来北往游客多,旅游连出金银窝。”如今的红渡村,村民人均可支配收入达到1万余元,一切都是幸福的模样。