浅探凉山彝族人物画采风及乡土民族文化

王杨杨

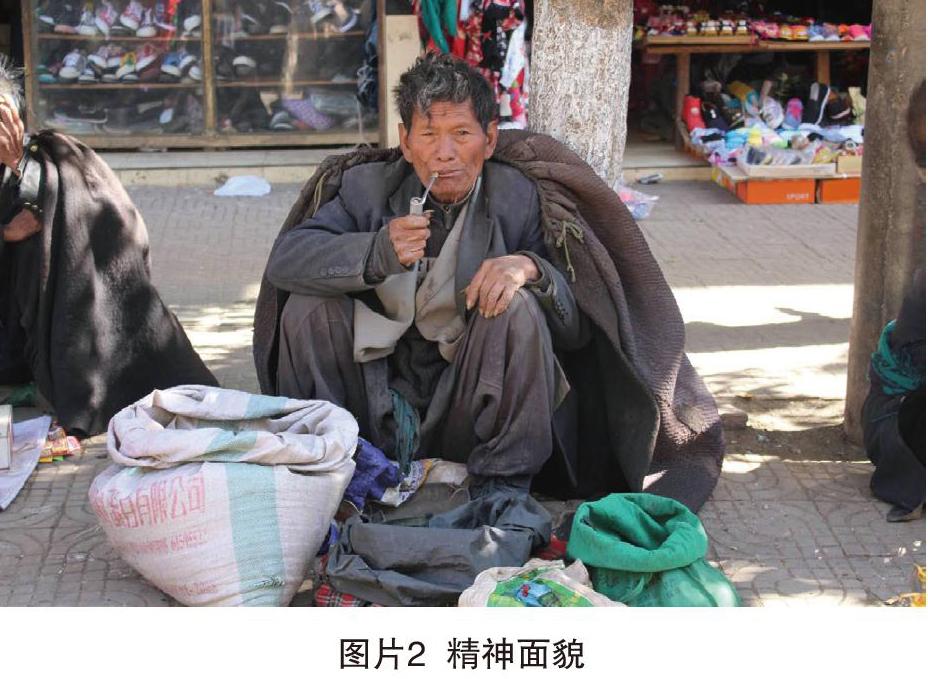

摘要:四川省凉山彝族自治州布拖县,位于四川省西南边缘。本文对彝族少数民族进行了实地调研,始发站四川凉山的彝族自治州,对其人物的服饰特征以及生活百态进行绘画采风研究并结合采风时的资料,像大众展现出本地民族文化的精神面貌和生活。

关键词:彝族;人物采风;民族文化

初来大凉山感受彝族人民的生活状态,了解当地的民族特色,留意观察和体验身边彝人真实生活,收集绘画采风以及资料,将生活和艺术相结合,映衬了艺术来源于生活。在当地人物采风中有了对彝族人外貌初步的了解,面对面的观察也体会到彝族人民的生活和情感,通过采风和当地人民的接触后感悟后更能绘画出出附有当地特色情感的艺术语言。

在更深入的观察中我们到处可见拾荒者,他们保持着最原始的农耕方式,每一个黝黑的脸上写着贫瘠和渴望,他们自然朴素,怀有本真之美,他们独特的服装以及人物形象,凸显着当地人民的精神面貌以及生活习惯。

大凉山虽有贫瘠的一面,但是他们朴实,大方。在我眼中大凉山并不只有贫穷和愁苦,在看到孩子们目光中是清澈的纯真的这为之不让我感动。深受彝族民族文化极具特色气息的影响,用绘画艺术的表现手法描绘出彝族生动的人物形象,体现出当地人民的精神面貌以及生活,在此分享采风中如何对绘画技法的探究,从中获得创作的灵感。

一、水彩人物画采风

虽然随着科技的发展,艺术多元化,采风一词也不会消失在艺术家的艺术发展道路中,大自然是艺术家的老师,深入生活观察自然,才能将自然制造化融入主题艺术中 。以彝族少数民族为例在我们进行对人物采风时需要注意的几点。

(一)生活状态

四川大凉山彝族人民深居大山,其中有些老人一辈子都未走出过大山,他们耕田劳作,与生活在大都市中的人们迥然不同,在重重大山深处辛苦的农村生活和无间断的劳作以及青山绿水的滋养,使得现在布拖县农村60多岁的老人个个身体硬朗矍铄,在高原上皮肤黝黑发亮,山高谷深的地理环境虽然阻隔了现代化生活,他们的生活经济来源依旧农耕,甚至是以物易物,大多彝族女人仍持续日出而作,日落而息的耕作方式,落后和贫穷显而易见,老人和孩子颇多,突显出民族风情。由于生产力低下,农耕以及畜牧业占据了他们的生活,自给自足的经济占主导地位,但他们远离了世事纷扰和过多的欲望,也许正是这样生活和一颗平常心,才使这里的人们保持了身体和精神的双重健康与和谐。这里的环境还未被现代化都市完全影响,看到了因暂时的封闭而来的幸运,仍保留原生态的生活状态。相对于我们在完成美术作品表现人物的性格特点常常是需要描写出人物的生活状态,习惯等一些可以间接衬托出任务的生活状态的场景或是镜头。表现出人物的生活状态,对人物的情感表现以及情节的营造是很重要的。

(二)塑造外貌以及性格特点

四川彝族大凉山人民生活在云贵高原地区,在进行采风和一段时间的整体观察找出彝族人的面貌典型,这里的人们基本皮肤黝黑,脸型五官相对力挺,骨骼相对于来说男性的眉骨偏高,鼻翼窄,脸部偏长,基本是消瘦身材个头很高。法国人吕真达在《建昌倮倮》中提到彝族“是一个战败的优秀人种,俄国人顾彼得在《被遗忘的王国》一书中也提及“他们身材高大……他们的肤色一点也不黑,而像黑白混血儿,呈现奶油巧克力色,他妈妈的眼睛亮晶晶,总是炯炯有神,他们的相貌鹰钩鼻几乎像罗马人。他们的头发漆黑,稍微卷曲相当柔软”,书中对彝族少数民族的介绍,在当地实地调研之后也逐渐可以区分出人物的细微变化,尤其是中老年这些特征尤为明显。

绘画中为了能凸显出彝族人的性格特点,不仅要描绘出人物面貌特征还要对五官肌肉以及比例的正确进行分析,抓住人物具有代表性的特点和动态,对当地场景以及服饰进行相对性的了解,表现出人物细致入微的表情和神情,进行拍摄和深刻的感受,抓住彝族人民的本真之美。从中捕捉到瞬间的表情以及动作,瞬时动作在对画面人物的性格营造会增添情感色彩,与此同时对人物画的面部塑造是必要的,可以有效凸显人物的个性和身份。

(三)服饰装扮

大凉山少数民族地区男女老少都在衣服外罩上一种类似“披风”的衣服,在走进大凉山的村口,会看到很多彝人披着“擦尔瓦”或者“披毡”的外套,席地而坐,身上的披风就像是遮风挡雨的蓑衣,由于畜牧业比较发达这些“蓑衣”是由羊毛制成,即遮风挡雨又保暖防寒,长度可以根据自己的需求定做。妇女则会戴上帽子并在外面裹上头巾,頭巾的位置是从下巴裹上头部,这样在冬季更加防寒,抵挡风沙。民族服饰文化就是活文化,里面是有诉说着历史的发展以及审美的变化,彝族服饰的博大精深是民族文化的代表,种类繁多,会有各种的配饰和花纹。可以看到多姿多彩的彝族服饰有些明艳有些粗犷,就地取材,实用大方,造型也很别致,有关服饰的艺术文化我们在采风中能初步了解,在绘画中为了能更好地凸显出当地的民族文化特色,对服饰的描绘是必不可少的,脸部的塑造能提升这幅画的高度,那服饰文化则是深度,有了文化底蕴的艺术作品,欣赏价值也会更高。

在民族大融合的背景下,民族元素的服饰日益兴盛起开,人们对传统服饰的挖掘探索也日渐浓厚,在绘画中借鉴少数民族的服饰元素,增加画面构成,少数民族的色彩,构成了画面的整体色调,正如彝族人的性格一样简单质朴,他们的服饰色彩在平常生活中也是简洁大方,是生活的写照,也表现出不同种族之间的差异和魅力。

(四)构思

在表现出面向人物自然对景采风的过程中,凭借着对事物的感知和观察,可以描绘出具有代表性的画作,通过细致入微的观察力,和扎实的绘画技法,呈现在眼前的是最为真实的客观现实。但这些都是在有构图和微妙的氛围存在的基础上实现的。仔细的构思画面是怎样的构图,色调,虚实关系等等。我们可以参考一些油画,激起水彩的构思和激情,如何表现出布拖的风景广阔纯净,重叠的山峦,如果处理成暖色,阳光撒下后面的村落虚虚实实,分外的给人一种温暖的感觉,也可预示着凉山并不只是凄苦,未来可期。同时在表现人物上暖色也课映衬着老人脸上的幸福笑容,更附有亲和感。为之相反。所以在采风中要构思作画时想要表现出那种意境,结合之前说的人物生活状态,外貌性格,以及服饰,进行画面构图。甚至要注意光源,好的光源更能够立体地表现出画面,和空间感使其画面更有张力和感染力。可以说构思是在营造画面中最难也是最重要的一点。

二、彝族民族文化传承

位于中国四川省西南部的凉山,这个陌生而遥远的地方是中国最大的彝族聚集区,即凉山彝族自治州。这片富有古老文化、神奇传说、迷人的自然景观的土地上,繁衍生息,传承和保留着中国彝族最古朴、最浓郁、最独特的文化传统。在其特定的环境下和漫长的历史长河中,彝族人创造了光辉灿烂的民族文化,孕育了浓郁醇厚的民族风情。我想把我第一感受画在纸上,这是我对彝族人的认识,也想要更多人关注彝族独特而优秀的民族文化。那在创作绘画中,每一门绘画找到自己的定位,当然融入中国特色的文化的水彩才能在中国发展,表现出贴近群众或是具有典型意义的题材,先是在内容上吸引眼球,才能关注到形式。所以在对于欣赏者来说内容先于形式,反过来对于艺术家而言创作过程中是形式先于内容,艺术家会有重视画面的构成和表现手法,内容是其次。我个人认为水彩画在中国绘画范围越来越广想要继续发展,需要得到欣赏者的支持认可,想要得到认可那必定与欣赏者产生共鸣。在这次采风中并深刻的了解彝族以及大凉山的民族风情,阅读大量的书籍资料,欣赏了更多的摄影作品,才将彝族自治州的体会融入自己的绘画中。

参考文献:

[1]蒋跃.论中国水彩画的民族意识[J].新美术,2005(01):58-63.

[2]陶然.当代中国水彩人物画题材的发展变化[D].湖南科技大学,2014.

[3]张娴.气韵生动的民族风情——刘永健的水彩艺术[J].美术观察,2015(02):58-59.

[4]王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2010.