浅析城市垃圾填埋场景观设计

郑馨 张伟 田和雨

摘 要:随着城市生活垃圾产生量的激增,作为主要的垃圾处理方式,垃圾填埋场封场废弃后的景观改造问题成为近年来新的问题。本文通过对长春市三道垃圾填埋场景观再造设计的实际调研,从景观设计的层面进行分析,深入探讨其在景观改造过程中存在的问题,就改善垃圾填埋场景观生态环境,营造景观,创建丰富完整的生物群落,提出相应的对策。

关键词:垃圾填埋场;景观改造;工业文脉;体验性空间

我国城市化水平的快速提高,造成了城市人口激增,生活垃圾的产生量也随之不断攀升。据相关部门统计,我国每年城市生活垃圾总量保持在两亿吨以上,并呈现上升趋势,而这些数据还不包括以一些小型城镇和农村地区产生的垃圾,随着大量的生活垃圾的产生,“垃圾围城”现象日益严重。目前我国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主。而由此产生的垃圾填埋场作为废弃地的代表之一,不断涌现,其环境污染问题,耗费土地资源,二次污染程度,以及封场之后的处理等问题都是社会各界密切关注的。西方先进理念的引入,改变了国内以往对待垃圾填埋场的态度,人们开始通过利用景观生态理念和思想,结合多学科背景知识对垃圾填埋场进行了一系列的景观改造与修复实践。

1 三道垃圾填埋场概况

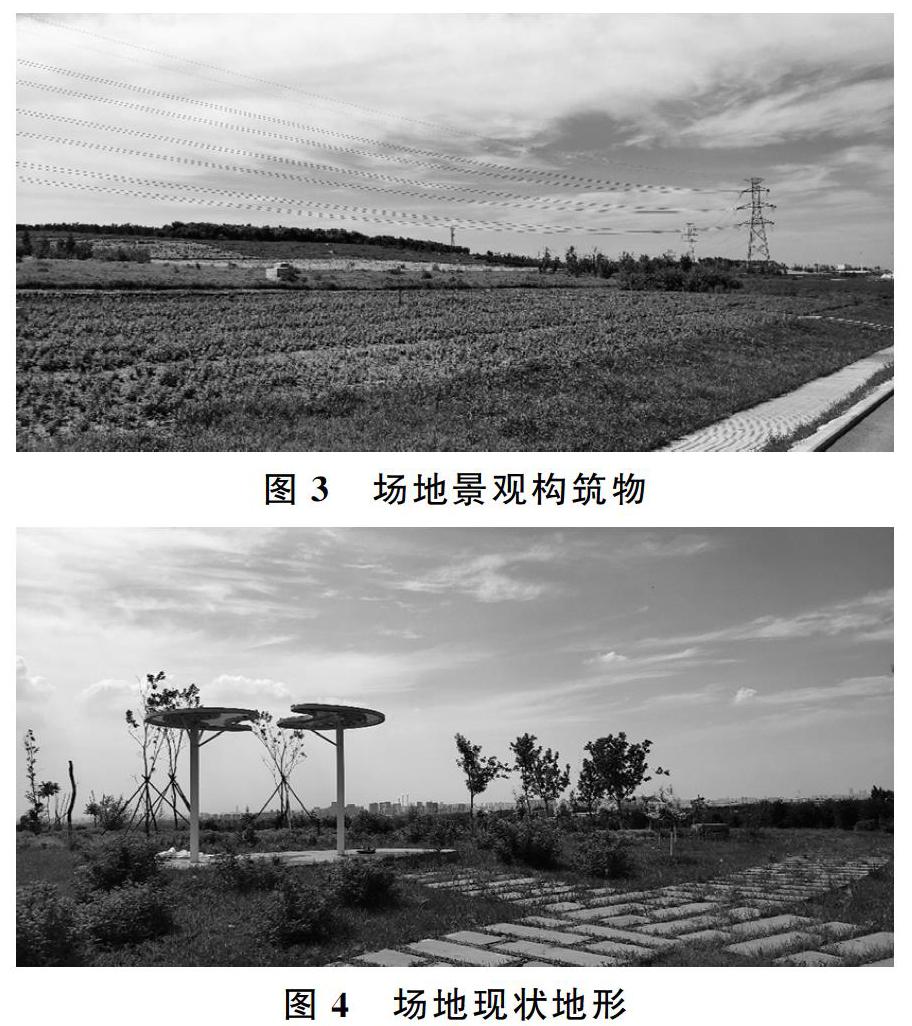

长春市三道垃圾填埋场位于长春市二道区三道镇和平村,吉长公路南线7km处,距长春市中心约10km,是典型的城乡交错带,向东为居民生活区和集市。(如图1)三道垃圾填埋场建于1992年,总占地面积为35.55公顷,平均处理量为1000t/d,累计堆放垃圾量为600万m,填埋场于2010年10月正式封场,随后对其进行了景观改造设计与生态修复,改造为一个大型的生态公园,垃圾填埋场得到了初步的生态恢复。

2 三道垃圾填埋场景观改造设计存在的问题

2.1 缺少场地特色景观,场所感不足

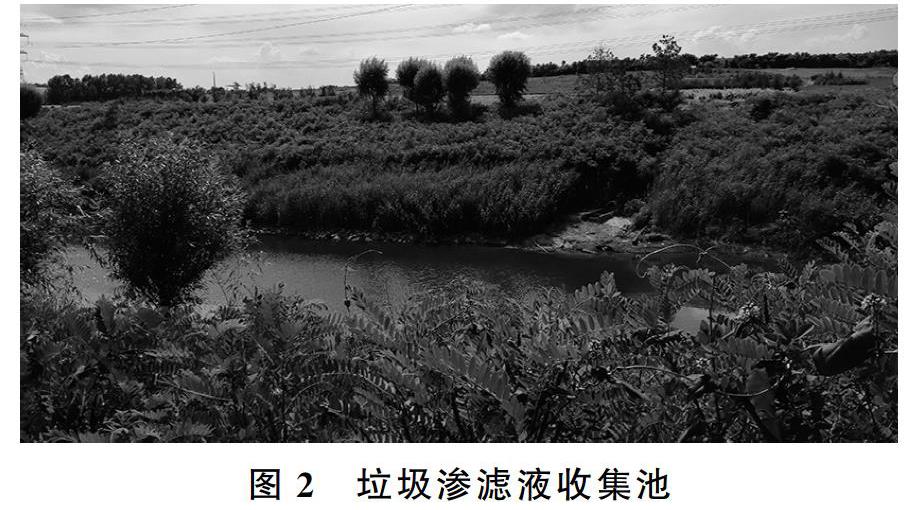

曾经的三道垃圾填埋场由16个建构筑物,四个填埋场,以及一个垃圾筛选预留地和一个渗滤液处理预留地组成,建构筑物有办公楼、大修间、车库、加油站、公厕、车库、地秤、管理房、泵房、后勤用地、温室、污水储备池、沥青液收集池、渗滤液过滤池。(如图2)而在现有的景观改造中,对这些工业原址并没有进行选择性的保留,也没有作出如“原储备池”“原过滤池”等这样的场地标识,整个园区内的景观营造也没有突出原有场所的特点,对于垃圾填埋场这样一个具有工业历史意义的场所,没有对其原有的构筑物、建筑物、设施设备等进行保留和改造,没有形成填埋场独有的特色景观,也没有表现出对原有场所精神的尊重和延续。

2.2 景观体验性不足,景观空间构建形式单一

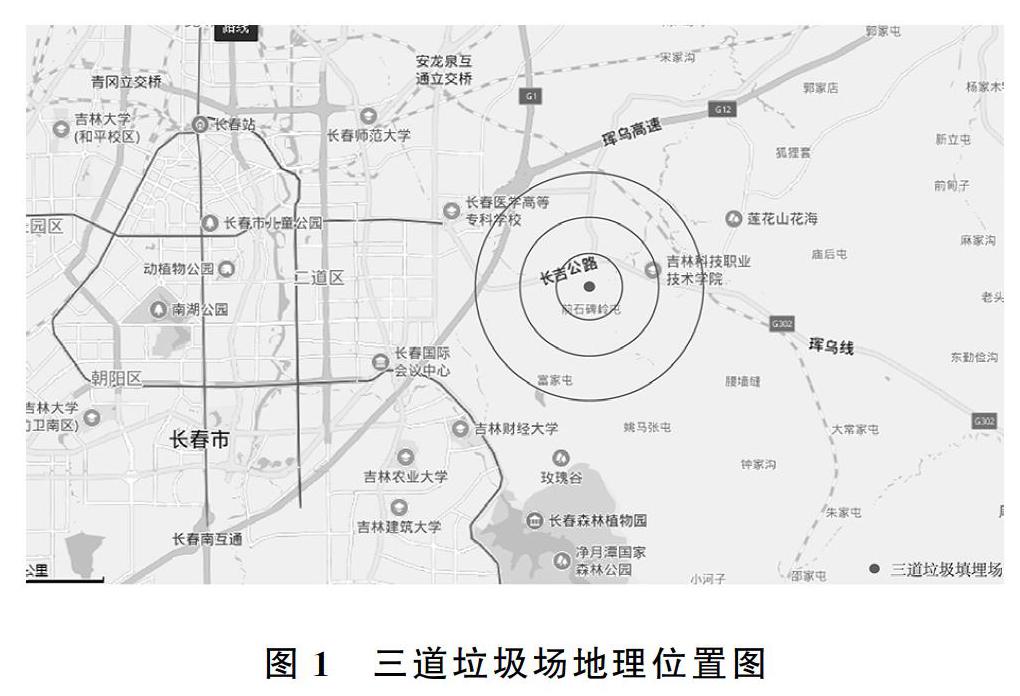

垃圾填埋场景观构建应该强调景观的体验性,让人们在游览时能有不同的空间体验,也应如中国传统园林景观空间起景一过渡一高潮一结景的处理手法一样。三道垃圾填埋场在景观改造过程中,通过垃圾填埋场起伏的缓坡进行了空间塑造,但在整个园区中,缺乏必要的景观设施和有效维护,只有零零散散的景观休憩亭,有些也已经由于时间原因而破损坏,(如图3)除此之外,并没有提供休息和娱乐等活动的景观设施,在空间体验上,也仅仅是顺应了垃圾填埋场的地形进行绿化种植,景观变化较为单一,没有达到步移景异的效果,场地与人的互动感不足。(如图4)

2.3 植被类型单一,生物群落简单

在垃圾填埋场景观改造过程中,通过对自然植被的设计,可以在场地上重新建立新的生态平衡。基地大多数区域属于自然修复,以杂草生长为主,只是在边坡上栽植部分灌木和人工草皮。填埋场景观改造过程中,在对于生物群落的塑造上,形式略为单一,缺乏地域性植被,缺少对乡土植物的引入,没有结合周边的农业景观进行植被设计;也缺少实验性植被的引入,比如科普花园、生态农田等这一类 具有科普意义的植被区。

3 三道垃圾填埋场景观改造设计的对策

3.1 增加工业景观,营造场地特色景观

在三道垃圾填埋场景观改造中,对场地内原有的建筑、构筑物等工业遗迹进行改造利用,使这些遗迹能够保留下来,延续和传承场地文脉,营造良好的氛围,不论是对节约资源,还是对节省经济成本来说,都是必要的措施。在营造场地特色景观过程中,不仅要保留原有的工业遗迹,来增强场所感,而且还要对场地原有的废弃物进行回收利用,一是对废料再次加工后再利用,如砖或石头磨碎后可当作混凝土骨料,拆除掉的瓦砾可当作场地的填充材料。二是就地取材,使废料利用加工成为独特的工业景观设计元素。通过对废弃地的部分景观特征进行保留,减少对历史景观的破坏,不仅表现了对于场所精神的尊重,还可以形成场地新的特色景观,让人们看到场地历史的变迁,人为活动带来的改变等等。

3.2 构建丰富的景观空间,增强景观体验性

景观体验性是人们在游览时穿梭不同的空间时获得的,三道垃圾填埋场内起伏的缓坡就可以作为塑造空间的基础。首先,设计应从满足人的活动出发,通过凹凸起伏的地形,丰富的高差变化,营造此起彼伏的变化空间;其次,可以结合地域文化和场地工业历史文化,对场地中的废弃物,废弃材料进行回收利用,做成景观设施,如一些废石料改造的园路、矮墙、种植池、休憩座椅等,创造时间记忆性景观,利用景观重塑场地内涵,并通过材料、形态等来唤醒场地的时代记忆感,从而增强景观体验性;最后,也要强调人与景观的互动,可以利用场地遗留设施,创造与垃圾填埋场场所记憶有关的构筑物与小品,也可以利用感应光电技术创造互动景观,在人与这些景观小品互动的同时,既可以增强人们对场所的感受,也能让人们同时学习到垃圾填埋场的技术工艺。另外,中国传统造景方式,如对景、框景、障景、夹景、漏景、分景、借景、添景等,也可以因地制宜地运用到垃圾填埋场废弃地的景观改造中,为参观者创造丰富的空间体验。

3.3 增加生物群落多样性,创建丰富的生态景观

植物作为景观主要的造景元素之一,应考虑结合生态效益和环境效益来进行设计。模拟自然植物群落,恢复地被植物等都可以达到改良土质、修复垃圾填埋场生态环境的效果。而且,植物具有协调建筑构筑物等硬质景观、营造空间造景的功能。因此,在植物的选择上至关重要。优先选择吸收污水或土壤中有害物质的植物,用以处理场地的污染问题,选用生存能力较强的植物,能够快速的适应填埋场恶劣的地质条件,并且达到改善环境的目的;优先选择当地优良的乡土植物和抗逆性强、易于生长的先锋植物;在废弃地的景观改造中,选取具有观赏、保健功能的植物,应用到垃圾填埋场植被设计中,通过植物的色、香、形等,来满足造景需要;建立实验性种植区,引进同纬度、同气候的植物,进行试验性研究,可以达到实验研究和科普教育的目的;利用不同的植物特点(如:观赏特性、季相变化等)因地制宜进行配植。因此,在进行垃圾填埋场景观再生设计时,可以通过对自然植物的设计,丰富生物群落多样性,吸引野生动植物的栖息,在填埋场场地上重新建立一个新的生态系统。

4 结语

本文通过对三道垃圾填埋场景观改造修复中存在的问题进行分析,从景观设计这一层面进行考虑得出相应对策,在垃圾填埋场废弃地改造过程中,完善空间实用价值,充分考虑垃圾填埋场封场后状况,保留原有部分废弃工业遗址,结合场地周边实际环境,挖掘历史文化、工业文脉,基于生态修复理念对其进行景观改造设计。垃圾填埋场的修复应以景观改造的方式展示给后人,场地改造中,应做好景观元素的提炼,可以警示人们合理的进行生活垃圾的分类,减少生活垃圾的产生,从而减少垃圾填埋场的产生。

参考文献

[1]李刚.垃圾填埋场的景观再造设计研究.吉林东北师范大学,2010

[2]李博.长春市生活垃圾填埋场设计研究.吉林大学,2012.

[3]任洪.景观都市主义指导下垃圾填埋场废弃地改造.四川农业大学,2015.