椎体后凸成形术治疗580例老年性骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效的影响因素分析

刘博 谷元 王鹏 李伟

1.威海市立医院脊柱骨病科,山东 威海 264200 2.威海市立医院医务科,山东 威海 264200

经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)广泛用于骨质疏松性椎体压缩性骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF)的治疗,它具备即时起效缓解疼痛、恢复椎体高度、改善患者的功能障碍,又可提高脊柱稳定性,临床疗效显著[1-2]。但影响椎体后凸成形术的因素有很多,会导致不同患者间的疗效存在差异。本研究针对老年性骨质疏松患者所导致的椎体压缩性骨折,通过回顾性病例分析患者的年龄、性别、椎体压缩程度、楔形变角度、骨折椎体数量、骨折部位、单/双侧穿刺、骨水泥注入量、骨水泥椎间盘渗漏、是否规范抗骨质疏松治疗等可能影响疗效的原因,探讨椎体后凸成形术治疗老年性骨质疏松性椎体压缩性骨折的疗效及其影响疗效的相关因素。

1 材料和方法

1.1 一般资料

将2014年3月至2017年3月于我院脊柱专科住院行PKP治疗的老年性骨质疏松性椎体压缩性骨折患者580例资料进行统计,其中男248例,女332例。纳入标准:(1)影像学确诊为新发胸腰椎椎体压缩性骨折,伴有明显疼痛、活动受限等症状影响日常生活者,疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分≥6分;(2)年龄≥60岁,有部分患者长期服用激素史或女性较早绝经等60岁以下患者导致骨质疏松者未纳入;(3)椎体骨折进展风险较高者;排除标准:(1)不符合纳入标准的患者;(2)胸腰椎椎体肿瘤、骨髓瘤等引起的病理性椎体压缩骨折;(3)颈椎压缩性骨折患者;(4)凝血功能障碍;(5)穿刺部位局部感染;(6)患者心肺功能差,不能耐受手术;(7)随访期间因新发外伤导致再次骨折者。

1.2 手术方法

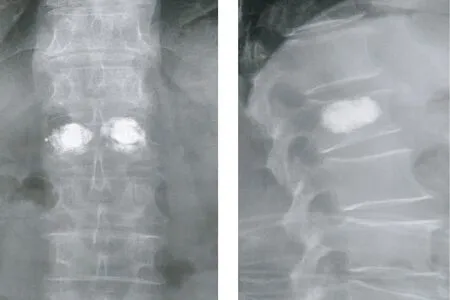

经皮椎体后凸成形术是在经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)基础上的改良[3],其操作流程为:取俯卧位,局部浸润麻醉,G形臂X线机下定位,根据患者体型及单/双侧穿刺不同,取病椎棘突旁1.5~3.0 cm作为穿刺点,旋入穿刺针,取出内芯,导入球囊套管,注入对比剂使球囊扩张并可于透视下显影,椎体后凸成角改善,回吸对比剂后,将球囊回缩至真空状态抽出,在G形臂X线机同时透照正侧位下,注入骨水泥,直至达到椎体的后1/4,当观察到骨水泥溢出椎体边界时即停止注射(图1)。记录骨水泥的用量。术后要求患者仰卧2 h后可下床活动。

图1 标准经双侧椎弓根路径椎体后凸成形术Fig.1 Standard percutaneous kyphoplasty with bilateral pedicle path

1.3 疗效评价

利用VAS评分对患者术前、术后即刻、3个月、6个月、12个月随访,同时进行腰痛评分。用Oswestry功能障碍指数问卷表(oswestry disability index,ODI)评分以此来评估患者胸、腰部功能情况。

1.4 研究方法

选取两名主治以上职称医师(均施行椎体后凸成形术200例以上),从580例患者资料中随机抽取100例进行一致性检验,首先由一名医生观察、记录分析结果并重复观察进行对比。另一名医生重复上述观察、检验方法,然后对比两名医生的观察结果。

观察中需要调取的资料为病历、手术记录及术中影像,记录的标准如下:年龄选择<70岁及≥70岁组;椎体压缩程度选择<1/2及≥1/2;楔形变角度为伤椎上下终板延长线的夹角;骨折椎体数量选择为单节段骨折及≥2节段骨折;骨折部位选择胸腰段(T10-L2)及其他节段;骨水泥注入量选择为<5 mL及≥5 mL;与术后疗效相关因素可能有年龄、性别、椎体压缩程度、楔形变角度、骨折椎体数量、骨折部位、单/双侧穿刺、骨水泥注入量、骨水泥椎间盘渗漏、是否规范抗骨质疏松治疗。

规范抗骨质疏松治疗方案药物治疗:所有患者均应用碳酸钙D3片、阿尔法骨化醇口服,根据患者依从性选用利塞膦酸钠(每日用药)或阿伦膦酸钠(每周用药),对于合并有胃肠道反应的患者则静脉应用双膦酸盐类药物,存在对双膦酸盐类药物不良反应或无法耐受者使用唑来膦酸(密固达)注射治疗;对于绝经后雌激素分泌异常造成的骨质疏松患者结合激素治疗。针对肾功能不全患者定期复查肾功能,3~6个月检查骨转换标志物,了解疗效,并用于调整用药,12个月行骨密度及骨质疏松谱检查,评估骨质疏松情况。

1.5 统计学处理

参照Ding等描述方法,将所有数据转换为两分类变量(记录0或1),年龄(<70岁,0;≥70岁,1);性别(女,0;男,1);椎体压缩程度(椎体压缩<1/2,0;椎体压缩≥1/2,1);楔形变角度(无改善,0;有改善,1);骨折椎体数量(单节段骨折,0;≥2节段骨折,1);骨折部位(胸腰段T10-L2,0;胸段及腰段骨折,1);单/双侧穿刺(单侧,0;双侧,1);骨水泥注入量(<5 mL,0;≥5 mL,1);骨水泥椎间盘渗漏(有,0;无,1);随访至出院12个月规范抗骨质疏松治疗(有,0;无,1)。

使用SPSS 18.0统计软件进行分析,运用二分类Logistic回归分析评估。首先经过单因素Logistic回归分析筛选出影响因素,其中P<0.2则纳入多因素Logistic回归分析,P<0.05则认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般情况(表1)

表1 患者一般情况(例)Table 1 General table of patients(case)

2.2 疗效评价

本组患者未出现下肢神经损伤,有15例患者出现穿刺部位血肿,压迫止血处理,手术时间为30~75 min;有12例患者行胸段(T5-T9)骨折术后出现肋间神经痛表现,给予加巴喷丁口服后症状于3~7 d消失;有10例患者术中即出现骨水泥椎间盘渗漏,伴程度不等的胸腰背部疼痛,对症治疗,后期随访对生活无明显影响;有15例患者术后随访期间出现骨水泥椎间盘渗漏,对症治疗无明显不适;9例患者出现术后疼痛症状较前加重,给予镇痛、对症处置。术前、术后即刻、3个月、6个月、12个月对患者随访,随访结果及疗效评定标准按术后VAS评分和ODI评分,术后患者疼痛均有明显改善(P<0.01),见表2。

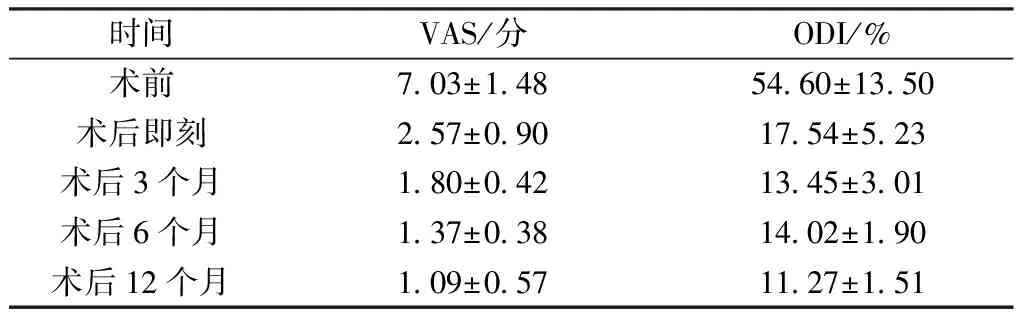

时间VAS/分ODI/%术前7.03±1.4854.60±13.50术后即刻2.57±0.9017.54±5.23术后3个月1.80±0.4213.45±3.01术后6个月1.37±0.3814.02±1.90术后12个月1.09±0.5711.27±1.51

2.3 Logistic回归分析

单变量因素分析后,年龄(P=0.602)、性别(P=0.354)、楔形变角度(P=0.417)、单/双侧穿刺(P=0.298)与椎体后凸成形术后疗效无明显相关性,而椎体压缩程度[OR=2.68(2.03~3.24),P<0.01]、骨折椎体数量[OR=3.54(2.87~4.12),P<0.01]、骨折部位[OR=4.02(3.34~4.67),P<0.01]、骨水泥注入量[OR=2.52(2.01~2.92),P<0.05]、骨水泥椎间盘渗漏[OR=1.98(1.67~2.42),P<0.01]、规范抗骨质疏松治疗[OR=2.70(2.31~3.22),P<0.01]与术后疗效呈相关性。经Logistic回归分析(LR法),椎体压缩程度(P>0.05)、骨折部位(P>0.05)、骨水泥注入量(P>0.05)被依次筛除,而骨折椎体数量[OR=4.70(3.28~5.61),P=0.000]、骨水泥椎间盘渗漏[OR=5.12(2.07~8.26),P=0.000]、规范抗骨质疏松治疗[OR=4.40(2.93~6.71),P=0.000]与椎体后凸成形术后疗效显著相关。

在上述因素的分析中,骨折椎体数量、骨水泥椎间盘渗漏、规范抗骨质疏松治疗较其他因素与疗效关系更密切,是影响椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效的重要影响因素。

3 讨论

3.1 骨折椎体数量

本研究中骨折椎体数量与椎体后凸成形术后疗效显著相关,是影响椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效的重要影响因素。多节段的骨质疏松性椎体压缩性骨折将导致椎体强度下降及高度丢失,刺激本体感觉神经纤维从而引起程度较重的胸、腰背部痛[4],在行椎体后凸成形术前准确判定骨折椎体的数量至关重要,应结合患者症状、体征及综合各项影像学检查协助判定。本组病例中有35例患者在X线片上并无明显椎体压缩形态变化,在行MRI检查后确定有椎体信号变化。另外,对体内有可被磁化的金属材料不能行MRI检查或有幽闭恐惧症无法行MRI检查的患者,一般采取结合薄层CT及核素骨显像来判断责任椎体。通过核素骨显像,能反映全身骨骼情况,在成骨活跃处核素浓聚,可协助判定病变性质为创伤、炎性、肿瘤、退变等情况,可辅助发现有症状的椎体骨折,也可排除其他疾病所导致的脊柱椎体病理性骨折。

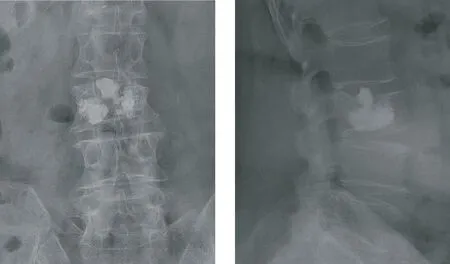

本组病例中共212例首次住院治疗时为≥2节段胸腰椎椎体骨折,对该组患者行骨密度测定,结论提示有不同程度的中至重度骨质疏松。这部分患者大多表现为广泛的、持续的胸腰背疼痛,部分放射至腰骶部或臀部,严重影响日常生活。常规X线片难以准确描述本次新发骨折的椎体,通过脊柱MRI检查中T1、T2、抑脂像信号来判定本次新鲜骨折椎体。只要患者病情允许,采用多节段骨折椎体同时穿刺的PKP术(图2),一般采用双侧或交叉同时操作[5],手术时间缩短、损伤小、对心肺等脏器干扰小。

图2 T8、9、11椎体骨折采用多节段骨折椎体同时穿刺Fig.2 T8, 9, 11 vertebral fracture, using multiple segmental fracture vertebral body simultaneous puncture

当骨质疏松性椎体压缩骨折为多发时,一定要辨别导致本次疼痛最严重的椎体和压缩程度最重的椎体,很多时候两者并不是同一节段椎体。同时,针对该组患者,大多数特点为:既往曾有骨质疏松脆性骨折史、长期服用激素或内分泌疾病史、患者体质差、合并疾病多等特点。该组患者多数手术操作时间较正常组延长,故对肺功能评估很重要,同时术中俯卧位进一步加重呼吸系统的负担,要引起重视,尽可能缩短手术时限。根据此次椎体骨折节段的部位、数量、压缩程度等因素来确定选择单或双侧穿刺途径,以节约手术时间。经皮椎体后凸成形注射骨水泥修复治疗多节段胸腰椎体骨质疏松性骨折不但能恢复病变椎体的强度及硬度,还可恢复部分病变椎体的高度,进而矫正病变椎体的后凸畸形,许多研究结果与这一结果相符合[6]。

3.2 骨水泥椎间盘渗漏

本研究中骨水泥椎间盘渗漏与椎体后凸成形术后疗效显著相关,是影响椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效的重要影响因素。骨水泥渗漏是PVP和PKP常见的并发症[7],根据渗漏的部位不同有各种分类方法。Cotton等报道,经皮椎体成形术中出现的渗漏为静脉丛渗漏、椎间盘渗漏、椎旁软组织渗漏、椎管内和椎间孔渗漏;其中骨水泥渗漏到椎旁软组织、血管及相邻椎间盘最常见,但均对治疗效果影响不大,但少数渗漏可造成顽固性腰痛或神经根性痛。

骨水泥椎间盘渗漏与很多因素有关,最主要的为终板损伤情况,骨折椎体伴有终板损伤其骨水泥渗漏的风险随之增高,这分为术前已经形成的终板损伤以及术中医源性损伤,主要原因有:(1)骨折椎体累及软骨终板;(2)穿刺时针尖尾端贴近或损伤椎体边缘软骨终板而致损。骨水泥渗漏至椎间盘会增加相邻椎体骨折风险。PKP和PVP骨水泥渗漏的风险是有差别的,前者显著低于后者。Mirovsky等[8]、Sonmez等[9]通过临床研究分析认为骨水泥椎间盘渗漏与骨折本身终板是否破坏、穿刺针尖的位置有关,而与性别、年龄、骨折类型等无相关性。郑毓嵩等[10]认为单双侧穿刺骨水泥渗漏差异无统计学意义。

本组研究中有10例患者术中即刻出现骨水泥椎间盘渗漏(图3),伴程度不等的胸腰背部疼痛,对症治疗,后期随访对生活无明显影响;有15例患者术后随访期间出现骨水泥椎间盘渗漏,对症治疗无明显不适。预防骨水泥椎间盘渗漏是非常值得关注的问题,严格掌握该手术操作的适应证、术前仔细分析影像学资料(尤其是骨折椎体上、下终板完整情况)、术中需密切监测透视下骨水泥的分布情况,上述措施有助于减少骨水泥椎间盘渗漏。

图3 L3椎体骨折术中骨水泥渗漏至椎间盘Fig.3 Bone cement leakage to intervertebral disc in the operation of L3 vertebral body fracture

3.3 规范抗骨质疏松治疗

本研究中针对规范抗骨质疏松治疗单变量因素分析(P<0.01)及经Logistic回归分析(P=0.000)均证实规范性抗骨质疏松治疗与椎体后凸成形术后疗效显著相关,是影响椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效的重要影响因素。作为骨质疏松常见的并发症之一,脊柱骨折的发病率和死亡率较高,可引起严重的腰背部疼痛和脊柱不稳,严重降低患者的生活质量。骨质疏松患者一生中可能会单次或数次出现椎体压缩性骨折,其影响因素很多,如年龄、内分泌系统疾病、长期服用激素等药物、女性过早闭经、废用性骨质疏松等,故对于骨质疏松性椎体骨折患者应正式告知患者,椎体后凸成形术仅迅速固化、矫形骨折椎体、缓解疼痛,但针对原发病变的治疗是一项长期而且重要的治疗措施。骨质疏松患者不主张仅应用基础量的钙制剂及维生素D治疗,更应根据患者自身情况联合用药,制定个体化的骨质疏松治疗方案,嘱患者长期、坚持服药。

本组研究中所有患者术后仰卧2 h后均允许下地自主活动,并予以抗骨质疏松治疗,有473例患者依从性较好,完成定期复诊,在规范指导下应用抗骨质疏松药物及相应治疗,故该部分患者在12个月随访时显著优于未规范抗骨质疏松治疗患者。故对于骨质疏松性椎体骨折患者,早期采用椎体成形术可有效缓解疼痛,矫正脊柱后凸畸形,固化伤椎,减少卧床休养时间。尤其是椎体后凸成形术,通过球囊恢复伤椎高度,修复骨折塌陷终板,有效减小屈曲力矩,使脊柱载荷分布更均匀,但后期规范性、系统性抗骨质疏松治疗对于患者后期康复及降低临近椎体骨折发生率或再次新发椎体压缩性骨折起到重要的作用。